Подсчет концентрации шамота в керамике: новые данные экспериментальных исследований

Автор: Андреева О.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 7 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Историко-культурный подход в настоящее время активно применяется археологами для изучения керамических изделий. Подход, разработанный А. А. Бобринским, продолжают совершенствовать в наши дни, в частности исследователи проводят многочисленные эксперименты на базе Самарской экспериментальной экспедиции по изучению древнего гончарства. В статье представлены этапы и результаты эксперимента по созданию шкал концентрации некалиброванного шамота, которые могут найти широкое применение в изучении археологической керамики.

Керамика, историко-культурный подход, технико-технологический анализ, эксперимент, исходное пластичное сырье, формовочная масса, шамот

Короткий адрес: https://sciup.org/147244236

IDR: 147244236 | УДК: 902, | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-7-35-42

Текст научной статьи Подсчет концентрации шамота в керамике: новые данные экспериментальных исследований

,

,

Изучение технологии изготовления керамики рассматривается в рамках историко-культурного направления, созданного А. А. Бобринским на основе применения методики бинокулярной микроскопии, трасологии и физического моделирования [Бобринский, 1978; Актуальные проблемы…, 1999]. Историко-культурный подход предусматривает выявление, учет и изучение прежде всего конкретных навыков труда (устойчивые приемы выполнения работы), с помощью которых изготавливалась керамика. Одна из целей историко-культурного подхода – полная или частичная реконструкция содержательной стороны процесса изготовления посуды [Бобринский, 1978].

Интерпретация технологических следов производится путем их сравнительного анализа с известными признаками приемов работы древних гончаров [Там же], а также с сериями эталонов, созданных в Самарской экспедиции по экспериментальному изучению древнего гончарства [Васильева, Салугина, 1999; 2008].

Для изучения навыков труда на ступени составления формовочных масс привлекаются данные о рецептах, которые включают исходное пластичное сырье и искусственные добавки. В качестве наиболее часто встречающейся примеси в археологической керамике можно выделить шамот (гранулированная минеральная примесь, полученная в результате дробления старых сосудов). Введение в исходное пластичное сырье минеральной примеси связывают с конкретной узкой технологической задачей, в частности шамот используют для повышения огнестойкости керамических изделий [Бобринский, Васильева, 1998].

В методике, описанной А. А. Бобринским, для подсчета концентрации шамота приведены шкалы калиброванного шамота 0,5–0,9; 1,0–1,9; 2,0–2,9 мм. В археологической керамике зачастую использовали некалиброванный шамот либо включения более крупного размера (0,5–3,0; 2,0–5,0 мм).

В связи с этим автором статьи было принято решение провести эксперимент по определению концентрации «мелкого» (0,5–3,0 мм) и «крупного» (2,0–5,0 мм) шамота. Для прикладного использования в ходе анализа сколов археологической керамики предложенная А. А. Бобринским схема требовала доработки. В частности, в посуде неолита-энеолита Прикамья и лесного Среднего Поволжья [Васильева, Салугина, 2010; Андреева, 2018; Васильева, 2020; Андреева, Батуева, 2020] применялся исключительно некалиброванный шамот, размерность которого выходит за рамки представленной модели. Это натолкнуло автора на рассмотрение данного частного момента историко-культурного подхода и проведение эксперимента. На наш субъективный взгляд, предложенные ниже положения будут способствовать более точному подсчету концентрации.

Подготовка эксперимента

Цель эксперимента – создать шкалы для выявления концентрации некалиброванного шамота в археологической керамике. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи эксперимента.

-

1. Создать эталоны с шамотом размером фракций 0,5–3,0 мм в концентрациях 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5, 1 : 6, 1 : 7. В качестве исходного пластичного сырья применить глину в естественном увлажненном виде, а также в сухом (дробленом) состоянии.

-

2. Создать эталонные брикеты размером 1 × 1 × 15 см с шамотом размером фракций 2,0– 5,0 мм в концентрации 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5, 1 : 6, 1 : 7. В качестве исходного пластичного сырья использовать глину в естественном увлажненном состоянии и в сухом (дробленом) состоянии.

-

3. Изучить изломы эталонов и посчитать количество включений шамота на 1 кв. см.

-

4. Создать шкалу концентрации некалиброванного шамота.

При создании эталонов использовали глину голубовато-серого цвета, чистую с естественной примесью пылевидного песка, отобранную в естественном увлажненном состоянии. При подготовке глины в сухом (дробленом) состоянии ее просеивали через сито с размером ячейки 1 мм. Для шамота дробили сосуды, изготовленные из ожелезненной глины с примесью навоза коровы в сыром состоянии.

Эталоны с шамотом размером 0,5–3,0 мм . При подготовке к эксперименту дробленый шамот просеивался через два сита: с отверстиями 0,5 и 3,0 мм.

Эталоны с шамотом размером 2,0–5,0 мм . Для подготовки использовали два сита с размером ячейки 2,0 и 5,0 мм.

Для каждой вариации концентрации и размера шамота было создано по 10 эталонных брикетов, которые впоследствии раскалывались на 6 частей, образуя при этом 5 сколов, подлежащих изучению под бинокулярным микроскопом, соответственно для каждой вариации было изучено 50 сколов, при этом для каждого скола фиксировалось число включений шамота и размер каждой фракции. Для подсчета количества включений шамота в эталонных образцах был использован бинокулярный микроскоп ЛОМО-ХС2360.

В определении концентрации используется соотношение от 1 : 3 до 1 : 7, где первая цифра фиксирует число объемных частей примеси – шамота, а вторая исходного пластичного сырья – глины.

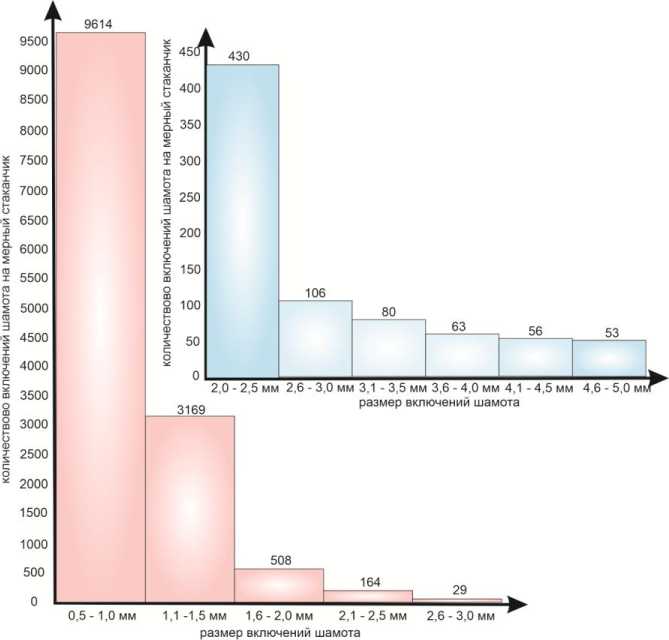

Перед началом работ было подсчитано количество фракций шамота разного размера на объем мерного стаканчика 50 мл (рис. 1), благодаря данной работе мы видим, что мелкие фракции шамота превалируют над крупными, и соответственно в изломе эталонного образца или археологической керамике они будут фиксироваться чаще.

Результаты

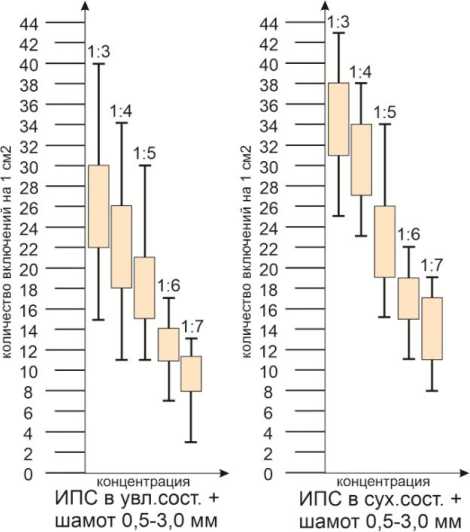

Исходное пластичное сырье в естественном увлажненном состоянии с добавлением шамота 0,5–3,0 мм (рис. 2).

По представленной шкале можно сделать несколько выводов. Во-первых, в каждой концентрации есть наиболее вероятное количество включений на 1 кв. см. Для концентрации 1 : 3 наиболее часто в изучаемых сколах фиксировалось от 24 до 32 включений шамота, 1 : 4 – 18–24 фракции шамота, 1 : 5 – 16–22 включения, 1 : 6 – 10–15 включений, 1 : 7 – 8– 12 включений. При этом есть минимальные и максимальные значения, больше и меньше которых при изучении изломов и подсчете включений не было зафиксировано. Во-вторых, выделяется четыре группы концентрации: 1 : 3 характеризуется значительным содержанием фракций шамота в черепке; 1 : 4 и 1 : 5 в значительной мере пересекаются в наиболее вероятном количестве включений; 1 : 6 и 1 : 7 выделяются незначительной примесью шамота, при этом обнаруживают различия в наиболее часто фиксируемом количестве фракций на 1 кв. см.

Рис. 1 . Количество шамота разного размера на 50 мл

Fig. 1. The amount of chamotte of different sizes per 50 ml

Рис. 2. Экспериментальная шкала концентрации шамота размером 0,5–3,0 мм

Fig. 2. Experimental scale of chamotte concentration with a size of 0,5–3,0 mm

Исходное пластичное сырье в сухом дробленом состоянии с добавлением шамота 0,5– 3,0 мм (см. рис. 2).

Наиболее вероятное количество включений на 1 кв. см: 1 : 3 - 30-38 включений шамота; 1 : 4 - 27-34 включения; 1 : 5 - 19-25 включений, 1 : 6 - 16-22 включения; 1 : 7 - 1117 включений. Концентрация 1 : 3 и 1 : 4 имеет значительное пересечение в количестве включений, аналогичная ситуация наблюдается для концентрации 1 : 5 и 1 : 6, обособлено выглядит концентрация 1 : 7 - тем самым можно констатировать, что для исходного сырья в сухом дробленном состоянии с примесью шамота выделяются 5 групп концентрации достаточно условно, фактически их можно разделить на 3 группы.

Перейдем к сравнению полученных результатов со шкалой, разработанной А. А. Бобринским [1999, с. 37-38].

Рецепт формовочной массы (исходное пластичное сырье в естественном увлажненном состоянии + шамот 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5) условно возможно соотнести с графиком определения концентрации при размере шамота 1,0-1,9 мм, а концентрация 1 : 6, 1 : 7 соотносится с определениями концентрации по шкале для мелкого шамота (0,5-0,9 мм). При использовании ИПС в сухом дробленом состоянии наблюдается аналогичная картина: шкала некалиброванного шамота в концентрации 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5 соотносится со шкалой калиброванного шамота 1,01,9 мм условно, в нижних и верхних пределах фиксации включений шамота, а концентрация 1 : 6, 1 : 7 также условно может быть соотнесена со шкалой концентрации шамота размером 0,5-0,9 мм.

Необходимо обратить внимание, что наиболее вероятное количество включений не совпадает в шкалах калиброванного шамота и в эксперименте по созданию шкал некалиброванного шамота, при сравнении совпадают лишь верхние и нижние границы каждой концентрации.

Если приводить среднее процентное соотношение частоты фиксирования фракций шамота разного размера в эталонных сколах 1 кв. см, то мы получим следующую картину: 0,50,9 мм - 75 %, 1,0-1,5 мм - 14 %, 1,6-2,0 - 6 %, 2,1-2,5 - 4 %, 2,6-3,0 - 1 %.

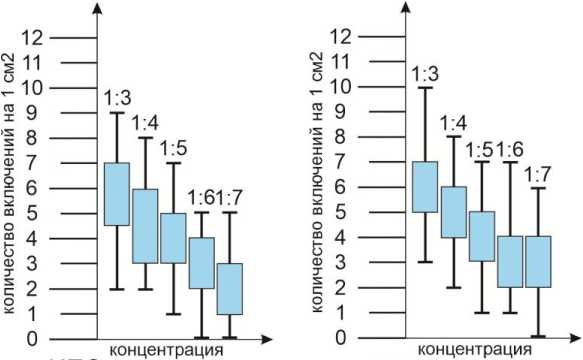

Исходное пластичное сырье в естественном увлажненном состоянии с добавлением шамота 2,0-5,0 мм (рис 3).

Наиболее вероятное количество включений на 1 кв. см: 1 : 3 - 5-7 включений шамота; 1 : 4 - 3-6 включений; 1 : 5 - 3-5 включений; 1 : 6 - 2-4 включения; 1 : 7 - 1-4 включения. При рассмотрении шкалы примеси шамота 2,0-5,0 мм к глине в естественном увлажненном состоянии мы вновь можем отметить выделение четырех групп концентрации (1 : 3 выделено в отдельную группу): 1 : 4 и 1 : 5, а также 1 : 6 и 1 : 7 фактически сливаются в единые шкалы, значительно пересекаясь в наиболее вероятных количествах включений шамота на 1 кв. см.

Исходное пластичное сырье в сухом дробленом состоянии с добавлением шамота 2,0– 5,0 мм (см. рис. 3).

Для концентрации 1 : 3 наиболее часто в изучаемых сколах фиксировалось от 6 до 9 включений шамота, 1 : 4 - 5-7 фракций шамота, 1 : 5 - 3-5 включения, 1 : 6 и 1 : 7 - по 2-4 включения.

При рассмотрении примеси шамота крупного калибра к глине в дробленом состоянии перед нами предстает несколько иная картина. Концентрации 1 : 3, 1 : 4 и 1 : 5 ярко выражены, однако при взгляде на шкалу концентраций 1 : 6 и 1 : 7 мы вновь наблюдаем фактическое слияние в единую группу.

Сравним полученные результаты эксперимента со шкалой, разработанной А. А. Бобринским [1999, с. 37-38]. Шкалы эксперимента с использованием исходного сырья в естественном увлажненном состоянии условно совпадают со шкалой калиброванного шамота 2,02,9 мм при концентрации шамота 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5. При меньшей концентрации показатели разнятся. В формовочной массе с сухим дробленым исходным пластичным сырьем обнаруживаются некоторые отличия: концентрация 1 : 3 не совпадает с представленной у А. А. Бобринского, при калиброванном шамоте с размерностью фракций 2,0-2,9 мм данная концен- трация предполагает в среднем 10–15 фракций шамота на 1 кв. см, у нас в результате эксперимента получилось в среднем 6 (от 3 до 10 включений встречалось в 1 кв. см). При сравнении концентраций 1 : 4, 1 : 5, 1 : 6, 1 : 7 также наблюдаются отличия в основном при наибольшей вероятности количества включений, общий диапазон количества фракций также отличается.

ИПС в увл.сост. + шамот 2,0-5,0 мм

ИПС в сух.сост. + шамот 2,0-5,0 мм

Рис. 3. Экспериментальная шкала концентрации шамота размером 2,0–5,0 мм

Fig. 3. Experimental scale of chamotte concentration with a size of 2,0–5,0 mm

Среднее процентное соотношение частоты фиксации фракций шамота разного размера: 2,0–2,5 мм – 75 %; 2,6–3,0 мм – 9 %; 3,1–3,5 мм – 7 %; 3,6–4,0 мм – 5 %; 4,1–4,5 мм – 2 %; 4,6–5,0 мм – 2 %.

Выводы

Среднее количество шамота в образцах с использованием в качестве исходного сырья в сухом дробленом состоянии выше, чем в рецепте с использованием сырья в естественном увлажненном состоянии. Концентрации 1 : 6, 1 : 7 можно разделять лишь условно, так как среднее количество шамота на 1 кв. см является практически одинаковым для исходного пластичного сырья в любом состоянии. Шамот наиболее крупных фракций встречается максимум в 5 % исследуемых образцов, что указывает на необходимость более внимательной работы с археологической керамикой при подсчете концентрации шамота и определении его максимального размера для конкретной керамической традиции. Также стоит обратить внимание на то, что при изучении концентрации крупного шамота (2,0–5,0 мм) выявлены экспериментальные образцы на сколах, в которых не было включений шамота. Применительно к археологической керамике отметим, что для выявления наличия шамота необходимо просматривать значительную поверхность излома для констатации отсутствия минеральной примеси в формовочной массе.

Для использования шкал, разработанных А. А. Бобринским, необходимо применять формулу подсчета и ориентироваться на размер фракций, что усложняет процесс определения концентрации минеральной примеси. В связи с этим использование представленных в статье шкал по определению концентрации некалиброванного шамота является наиболее удобным и применимым при работе с археологической керамикой.

В ходе исследования автором также поставлены задачи на проведение дополнительных экспериментов, в результате которых планируется вявить закономерности во влиянии исходного пластичного сырья на концентрацию минеральной примеси в формовочной массе.

Список литературы Подсчет концентрации шамота в керамике: новые данные экспериментальных исследований

- Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: Коллективная монография / А. А. Бобринский, Ю. Б. Цетлин, С. Ю. Внуков, И. Г. Глушков, А. В. Гребенщиков, И. С. Жущиховская, И. Н. Васильева, Н. П. Салугина, В. А. Скарбовенко, И. В. Калинина, Т. Н. Глушкова. Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. 232 с. EDN: SPBRHB

- Андреева О. В. Сравнительный анализ ранних энеолитических комплексов Среднего Прикамья и лесного Среднего Поволжья (на основе технико-технологического анализа) // Изв. Самарского научного центра РАН. 2018. Т. 20, № 3. С. 208-215. EDN: XWCJDN

- Андреева О. В., Батуева Н. С. Некоторые итоги изучения гончарных традиций населения Верхнего и Среднего Прикамья в эпоху неолита и энеолита // Вестник Пермского университета. 2020. Вып. 1 (48). С. 5-18.

- Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы: Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

- Бобринский А. А., Васильева И. Н. О некоторых особенностях пластического сырья в истории гончарства // Проблемы древней истории Северного Прикаспия. Самара: Изд-во СГСПУ, 1998. С. 203-205. EDN: TACDTV

- Васильева И. Н. Некоторые вопросы истории культурных традиций в неолитическом гончарстве Поволжья // Вопросы археологии Поволжья. Самара: Изд-во СГСПУ. 2020. Вып. 8. С. 48-65. EDN: NPZLLX

- Васильева И. Н., Салугина Н. П. Экспериментальный метод в изучении древнего гончарства // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: Коллективная монография / А. А. Бобринский и др. Самара: Изд-во СГСПУ, 1999. С. 181-198.

- Васильева И. Н., Салугина Н. П. Некоторые итоги 18-летней работы Самарской экспедиции по экспериментальному изучению древнего гончарства // Тр. II (XVIII) Всерос. археол. съезда в Суздале (III). М.: Изд-во ИА РАН, 2008. С. 156-159.

- Васильева И. Н., Салугина Н. П. Некоторые итоги изучения древнего и средневекового гончарства в Самарском Поволжье // 40 лет Средневолжской археологической экспедиции: Краеведческие записки. Самара: Офорт, 2010. С. 135-154. EDN: JWVEHN