Подтаежные элементы флоры на северо-западе Приволжской возвышенности

Автор: Письмаркина Е.В., Силаева Т.Б.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 2 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

Содержатся сведения по результатам анализа географического состава аборигенной флоры северо-западной части Приволжской возвышенности: рассматривается подтаежный географический элемент. К группе подтаежных элементов флоры отнесены виды, приуроченные в настоящее время как к полосе смешанных лесов, так распространенные одновременно в тайге и в широколиственных лесах. Приводится обзор таксономического состава подтаежного географического элемента, биоморфологический, географический и эколого-фитоценотический анализы, а также сведения об особенностях распространении подтаежных видов по территории исследования. Особое внимание уделено видам, находящимся на северо-западе Приволжской возвышенности на границах своих ареалов или около таковых.

Ареал, географические элементы, поволжье, смешанные леса, эколого-фитоценотические группы

Короткий адрес: https://sciup.org/148331780

IDR: 148331780 | УДК: 582.361:581.9 | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-2-206-221

Текст научной статьи Подтаежные элементы флоры на северо-западе Приволжской возвышенности

Подтаежные, или пребореальные географические элементы флоры в литературе называется по-разному: пребореальная зональная группа (Malyshev, Peshkova, 1984), подтаежный миграционно-генетический комплекс (Vynaev, 1984), суббореальный геоэлемент (Bulokhov, 1992; Kulikov, 2005), бореально-неморальная широтная группа (Prilepsky, 1993), бореонеморальная фракция (Kucherov, Naumenko, 2000; Kucherov, Zverev, 2022), подтаежный флористический комплекс (Kazakova, 2004). Некоторые исследователи выделяют их лишь как подгруппы: неморально-бореальную или бореально-неморальную среди бореальной и неморальной групп (Ovesnov, 1984; Plaksina, 2001).

В состав подтаежного элемента мы включаем растения, приуроченные в настоящее время как к полосе смешанных лесов, так и распространенные одновременно в тайге и в широколиственных лесах. Наше понимание этой группы близко к таковому у М.В. Казаковой (Kazakova, 2004) и П.В. Куликова (Kulikov,2005), но не тождественно им.

Изучение сложного и неоднозначного флорогенеза смешанных лесов и, следовательно, подтаежного географического элемента – задача для специального исследования, которую невозможно решить при анализе региональной флоры (Kazakova, 2004). Множество вопросов и разногласий в отношении видового состава данного географического элемента сохраняется с 1980-х – начала 2000-х гг. Представленный в этом сообщении состав подтаежного элемента следует расценивать как основу для дальнейшей проработки данной проблемы.

Смешанные леса в Восточной Европе существуют давно и до середины голоцена занимали обширные пространства (Smirnova, Kiseleva, 1994). Для них характерны специфические физико-географические условия. Климат здесь более мягкий, сумма активных температур от 1800оС до 2400оС, что на 200–300о выше, чем в тайге; лето здесь теплее и продолжительнее, коэффициент увлажнения выше 1, почвы дерново-подзолистые (Berg, 1947; Milkov, Gvozdetsky, 1986; Isachenko, Shlyapnikov, 1989). В этих условиях сформировалась специфическая смешанная неморально-бореальная флора темнохвойно-широколиственных и их производных светлохвойно-мелколиственных лесов. Наиболее богатые хвойно-широколиственные леса произрастают на карбонатных субстратах. На бескарбонатных породах и слабо дренированных равнинах леса часто имеют южнотаежный облик. На песках доминируют сосняки (Smirnova, Kiseleva, 1994).

В умеренно-континентальном климате при условии сильной фрагментации широколиственных лесов южные окраины подтаежной зоны и северные рубежи лесостепи зачастую «глубоко вклиниваются друг в друга подобно сцепленным пальцам рук» (Kazakova, 2004). Эта ситуация наблюдается и на северо-западе Приволжской возвышенности (далее – ПВ). Из-за биотопической двойственности и в условиях высокой степени трансформации исходного растительного покрова подтаежные виды нередко растут либо в лиственных лесах, либо в хвойных, на северо-западе ПВ преимущественно в сосновых.

О БЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования – флора северо-западной части Приволжской возвышенности. Флору понимаем, как исторически сложившуюся совокупность видов сосудистых растений, приуроченную к определенному географическому пространству, связанную с его современными природными условиями, геологическим прошлым и находящуюся в более или менее устойчивых отношениях с флорами других, в частности смежных, частей земной поверхности (Tolmachev, 1974). Географические элементы флоры – как группы видов, имеющих сходное распространение (Portenier, 2000). К аборигенной флоре относим все известные на территории виды сосудистых растений, присутствие которых не обусловлено хозяйственной деятельностью.

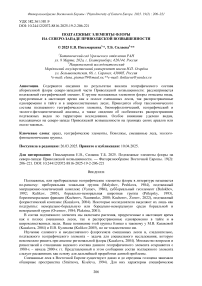

Приволжская возвышенность расположена в восточной части Русской платформы и представляет собой возвышенное плато, вытянувшееся в меридиональном направлении вдоль правого берега Волги на протяжении около 1000 км. К северо-западной части Приволжской возвышенности мы относим территорию в среднем течении реки Волги, между 55° и 53° с. ш. и 43° и 47.4° в. д. Западные границы собственно Приволжской возвышенности как геоморфологического выдела определялись по линиям, на которых стабилизируются абсолютные высоты с востока за запад (на отметках ниже 150 м н. у. м.), то есть там, где предполагается переход Приволжской возвышенности в Окско-Донскую низменность. Восточная граница проведена по Сурско-Свияжскому водоразделу, который разделяет западный пологий макросклон Приволжской возвышенности от более крутого восточного. Северная граница проведена по Волжско-Сурскому водоразделу, южная – по Мокша-Хоперскому. Юго-восточный сегмент границы выбивается из обозначенного порядка, поскольку проведен по правому берегу реки Сура. Это объясняется тем, что по левому берегу Суры и Мокша-Хоперскому водоразделу В.М. Васюковым (2002) была проведена северная граница соседней территории – юго-запада Приволжской возвышенности. В административном отношении северо-запад Приволжской возвышенности – это: южные районы Нижегородской области, большая часть Республики Мордовия, юго-запад Чувашской Республики, север Пензенской области, северо-запад Ульяновской области и небольшой участок Республики Татарстан (рис.1).

На северо-западе Приволжской возвышенности преобладает осложнённый оползнями эрозионный рельеф с многочисленными глубокими оврагами и балками; местами имеются карстовые образования. Эрозионные формы рельефа наиболее выражены на востоке исследуемой территории. С запада на восток наблюдается увеличение абсолютных высот до 330 м н. у. м. (возвышенность Сурская шишка).

Согласно районированию растительности Европейской части СССР (Isachenko, Lavrenko, 1980), растительный покров ПВ подразделяется на 3 части. Северная и центральная части возвышенности относятся к Среднерусской подпровинции Восточноевропейской провинции Европейской широколиственной области. Южная часть возвышенности принадлежит к Среднедонской подпровинции Причерноморской (Понтической) провинции Евразиатской степной области. Часть центра возвышенности располагается между ними и относится к Среднерусской (Верхнедонской) подпровинции Восточноевропейской лесостепной провинции Евразиатской степной области. Эта территория представляет собой переходную зону между лесной и степной частями ПВ.

Рис. 1. Территория исследований (РТ – Республика Татарстан)

Fig. 1. Research area (PT – Republic of Tatarstan)

М АТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Полевые исследования флоры северо-запада Приволжской возвышенности нами проводятся, начиная с 1980-х годов по настоящее время (Silaeva, 1982; Kalinichenko et al., 2017). Применяем метод маршрутных экскурсий с детальным обследованием наиболее интересных в ботаникогеографическом и природоохранном отношении участков природной флоры (Shcherbakov, Mayorov, 2006).

Список флоры составлен на основе материалов собственных полевых исследований и критически пересмотренных сведений из всех доступных источников литературы и гербарных коллекций (GMU, LE, MOSP, MW, PKM, PVB, UPSU, MHA и др.).

Для определения географических элементов флоры мы использовали «метод биогеографических координат» (Yurtsev, 1968): когда одна ось состоит из долготных показателей распространения (в пределах континентов и/или их частей), другая – из широтных (в пределах природных зон).

Номенклатура и объем видов, родов и семейств соответствует таковым на сайте «Plants of the World Online» (POWO). Выявление характера распространения видов проводилось на основе литературных данных (Tsvelev, 2000; Kazakova, 2004; Kulikov, 2005; Gafurova, 2014; Rakov et al., 2014) и сайта «GBIF: Global Biodiversity Information Facility» (GBIF).

Р ЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таксономический состав. В аборигенной флоре северо-западной части Приволжской возвышенности к подтаежному элементу отнесено 272 вида, что составляет 22,8% от аборигенной фракции, насчитывающей 1195 видов. Наши результаты не согласуются с данными из Рязанской области (Kazakova, 2004) и бассейна реки Сура (Silaeva, 2006). В приведенных источниках видов подтаежного элемента (группы, комплекса) насчитывается почти на сотню меньше. Мы это объясняем тем, что в настоящее время, в связи с появлением сетевых ресурсов по биоразнообразию, в первую очередь, «Global Biodiversity Information Facility» (GBIF), стало гораздо легче, чем еще 20 лет назад, относить виды к тому или иному географическому элементу на основе современных указаний местонахождений. После того, как нами были пересмотрены современные ареалы всех видов аборигенной флоры, выяснилось, что существенная часть видов, отнесенных ранее к плюризональному элементу (Silaeva, 2006), обнаруживает подтаежный (бореально-неморальный, суббореальный) характер распространения.

В составе подтаежного географического элемента аборигенной флоры северо-западной части ПВ преобладают цветковые растения. На отдел Magnoliophyta приходится 260 видов, или 95,6% подтаежного элемента. При этом класс Dicotyledones (двудольные) включает 198 видов (72,8% подтаежного элемента), а класс Monocotyledones (однодольные) – 62 вида (22,7%). Высшие споровые представлены 12 видами: Equisetopyta (2 вида), Lycopodiophyta (1 вид) и Polypodiophyta (9 видов). Голосеменных растений (Pinophyta) в составе подтаежного элемента северо-западной части ПВ нет.

Виды подтаежного географического элемента аборигенной флоры северо-западной части ПВ объединены в 57 семейств и 146 родов. Анализ таксономического состава отдельного географического элемента флоры без сопоставления с остальными аналогичными элементами не имеет научного смысла, поэтому приводим его здесь с целью проиллюстрировать разнообразие родов и семейств в составе подтаежной группы.

Спектр ведущих семейств выглядит следующим образом: Rosaceae (47 видов, 17,3% всех подтаежных видов; при широкой трактовке рода Alchemilla L. – 21 вид и 7,7%) – Asteraceae (25 видов, 9,2%) – Cyperaceae (21 вид, 7,7%) – Poaceae (16 видов, 5,9%) – Plantaginaceae (14 видов, 5,1%) – Apiaceae (11 видов, 4,0%) – Violaceae и Orchidaceae (по 9 видов и 3,3%) – Fabaceae (8 видов, 2,9%) – Ranunculaceae и Caryophyllaceae (по 7 видов и 2,6%). На ведущие семейства приходится 175 видов, или 64,1% (при широкой трактовке рода Alchemilla L. – 149 видов и 55,0%).

Ведущие по числу видов роды: Alchemilla (27 видов, 9,9% подтаежного элемента) – Carex (15 видов, 5,5%) – Viola и Pilosella (по 9 видов и 3,3%) – Rosa (4 вида, 1,5%).

Спектр жизненных форм подтаежного географического элемента довольно разнообразен. В нем выделяется повышенная доля кустарников (16 видов, или 5,9% подтаежного элемента). Отсутствуют вечнозеленые растения, снижено участие деревьев (7 видов, 2,6%). На поликарпические травы приходится 186 видов (68,4%), среди которых примерно половину составили корневищные биоморфы (96 видов, 35,3% подтаежного элемента). Монокарпических трав оказалось 35 видов (12,9%). Эти параметры указывают на улучшение почвенноклиматических и ценотических условий подтаежной зоны по сравнению с бореальной, или таежной (Kazakova, 2004).

Эколого-фитоценотический состав подтаежного элемента абригенной флоры северозападной части ПВ приведен в таблице 1. Поскольку отнесение видов к тому или иному эколого-фитоценотическому элементу очень часто затруднено в силу множественных экологических предпочтений у конкретного вида, сделаем пояснение: в названиях элементов в левой колонке таблицы первая часть сложного названия означает предпочтения видов по местообитаниям, второе – местообитания, где виды также отмечаются, но существенно реже. Например, лугово-болотные виды характерны в первую очередь для заболоченных лугов, но встречаются и на болотах, прежде всего низинных и переходных. Опушечно-луговая группа объединяет виды, встречающиеся и на лугах, и на лесных полянах и опушках безотносительно предпочтений. Опушечно-лугово-степная – аналогично, только рассматриваем местообитания опушек и фрагментов луговой степи.

Если в составе бореального элемента аборигенной флоры северо-запада ПВ доминируют лесная и болотная эколого-фитоценотические группы (Pismarkina, Silaeva, 2024), то среди подтаежного элемента преобладают растения, приуроченные к опушкам лесов. Опушечную группу составили преимущественно опушечно-луговые и опушечно-лесные виды. Следующая по числу видов группа эколого-фитоценотических элементов – это виды, связанные с переувлажненными местообитаниями – прибрежные и болотные (всего 59 видов). В составе болотной группы собственно болотные виды составляют меньшинство, сильно уступая болотно-лесным и болотно-луговым.

Таблица 1. Эколого-ценотический спектр подтаежного элемента аборигенной флоры северозападной части Приволжской возвышенности

Table 1. Ecological and cenotic spectrum of the subtaiga element of the native flora of the northwestern part of the Volga Upland

|

Эколого-ценотические элементы |

Число видов |

|

|

абсолютное |

% от группы подтаежных элементов |

|

|

Лесные |

30 |

11,0 |

|

Луговые |

24 |

9,2 |

|

луговые эвритопные |

11 |

4,0 |

|

лугово-болотные |

10 |

3,7 |

|

лугово-степные |

1 |

0,4 |

|

лугово-опушечные |

2 |

0,7 |

|

Опушечные |

143 |

52,6 |

|

собственно опушечные |

15 |

5,5 |

|

опушечно-лесные |

41 |

15,1 |

|

опушечно-лесные и сорные |

2 |

0,7 |

|

опушечно-луговые |

83 |

30,5 |

|

опушечно-лугово-степные |

2 |

0,7 |

|

Прибрежные |

26 |

9,6 |

|

собственно прибрежные |

4 |

1,5 |

|

прибрежно-болотные |

11 |

4,0 |

|

прибрежно-водные |

2 |

0,7 |

|

прибрежно-лесные |

4 |

1,5 |

|

прибрежно-луговые |

4 |

1,5 |

|

прибрежно-опушечные |

1 |

0,4 |

|

Болотные |

33 |

12,1 |

|

собственно болотные |

3 |

1,1 |

|

болотно-лесные |

13 |

4,8 |

|

болотно-луговые |

15 |

5,5 |

|

болотно-опушечные |

2 |

0,7 |

|

Водные |

6 |

2,2 |

|

Петрофитно-степные |

1 |

0,4 |

|

Псаммофитные |

4 |

1,5 |

|

Скальные |

2 |

0,7 |

|

Сорные |

3 |

1,1 |

|

собственно сорные |

2 |

0,7 |

|

сорно-луговые |

1 |

0,4 |

|

Всего |

272 |

100,0 |

Состав долготных географических элементов. Растения подтаежного элемента имеют преимущественно широкие ареалы (табл. 2), что согласуется с распространением смешанных лесов – переходных между тайгой и широколиственными лесами (в том числе в составе горных систем). Среди подтаежных видов выделяется группа евразиатских географических элементов (43,5 %). Большинство евразиатских видов – это растения, распространенные в Европе и Западной Азии (так мы называем широкую полосу межу Европой, Восточной Сибирью (к востоку от Енисея) и Центральной Азией) – европейско-западноазиатские и на большей части Евразии – собственно евразиатские. Видов, ареалы которых охватывают в той или иной степени Евразию и Новый Свет, насчитывается 20 (7,4%). Вместе с голарктическими и евросибирскими, широкоареальных видов насчитывается 216 (80,3 %).

Таблица 2. Географический спектр подтаежного элемента аборигенной флоры северо-западной части Приволжской возвышенности

Table 2. Geographical spectrum of the subtaiga element of the native flora of the northwestern part of the Volga Upland

|

Долготные элементы флоры |

Число видов |

|

|

абсолютное |

% от группы подтаежных элементов |

|

|

Голарктический |

32 |

11,8 |

|

Евразиатский |

118 |

43,4 |

|

собственно Евразиатский |

38 |

14,0 |

|

Европейско-западноазиатский |

66 |

24,3 |

|

Европейско-юго-западноазиатский |

7 |

2,6 |

|

Восточноевропейско-азиатский |

5 |

1,8 |

|

Восточноевропейско-западноазиатский |

2 |

0,7 |

|

Евросибирский |

46 |

16,9 |

|

Европейско-сибирский |

35 |

12,9 |

|

Восточноевропейско-сибирский |

11 |

4,0 |

|

Европейский |

55 |

20,2 |

|

собственное Европейский |

43 |

15,8 |

|

Восточноевропейский |

12 |

4,4 |

|

Североамериканско-европейский |

3 |

1,1 |

|

Североамериканско-европейско-азиатский |

15 |

5,5 |

|

Североамериканско-европейско-югозападноазиатский |

2 |

0,7 |

|

Гренландско-евразиатский |

1 |

0,4 |

|

ВСЕГО |

272 |

100,0 |

Видов с распространением в Европе в составе подтаежного элемента оказалось 55 (20,2%), при этом большинство приходится на собственно европейские виды с ареалами на большей части Европы.

В отличие от бореального географического элемента, в котором доминируют виды с голарктическими ареалами (Pismarkina, Silaeva, 2024), для подтаежной широтной группы характерно преобладание евразиатских, евросибирских и европейских видов.

Среди видов с евразиатскими ареалами – самой многочисленной группы в составе подтаежных широтных элементов – большинство приходится на европейско-западноазиатские виды. Их ареалы охватывают Европу и Западную Азию (включая Западную Сибирь). Примеры таких видов: Ranunculus auricomus L., Moehringia trinervia (L.) Clairv., Silene nutans L., Geranium sylvaticum L., Alchemilla hians Juz., Lathyrus vernus (L.) Bernh., Frangula alnus Mill., Rubus idaeus L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Betula pendula Roth, B. pubescens Ehrh., Viola hirta L., V. nemoralis Kütz., Hypericum perforatum L., Lysimachia vulgaris L., Aegopodium podagraria L., Pimpinella saxifraga L., Adenophora liliifolia (L.) A. DC., Hypochaeris maculata L., Senecio vulgaris L., Solidago virgaurea L., Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem., Scrophularia nodosa L., Verbascum thapsus L., Veronica chamaedrys L., Galium mollugo L., Iris sibirica L., Еpipactis helleborine (L.) Crantz, Platanthera bifolia (L.) Rich., Scirpus sylvaticus L., Elymus caninus (L.) L., Molinia caerulea (L.) Moench.

В составе подтаежного элемента 43 вида имеют европейские ареалы. Примеры таких видов: Thalictrum lucidum L., Silene tatarica (L.) Pers., Geranium palustre L., Polygala amarella Crantz, P. comosa Schkuhr, Astragalus arenarius L., Alchemilla vulgaris L., A. cymatophylla Juz., A. glaucescens Wallr., A. heptagona Juz., A. plicata Buser, A. propinqua H.Lindb. ex Juz., A. sarmatica Juz., Potentilla intermedia L., Rosa × subcanina (Christ) Vuk., Rubus polonicus Weston, Urtica kioviensis Rogow., Viola riviniana Rchb., V. uliginosa Besser, Salix aurita L., S. starkeana Willd., Angelica archangelica L., Valeriana officinalis L., Campanula persicifolia L., Artemisia campestris L., Centaurea jacea L., C. phrygia L., Senecio sylvaticus L., Taraxacum fulvum Raunk., T. latisectum H.Lindb., Solanum dulcamara L., Rhinanthus minor L., Potamogeton rutilus Wolfg., Allium oleraceum L., Juncus conglomeratus L., Briza media L. и др. Для 11 подтаежных видов характерно распространение в Восточной Европе. Это такие виды, как Alchemilla conglobata H. Lindb., A. dasycrater Juz., A. decalvans Juz., A. gibberulosa Lindb. fil., A. longipes Juz., A. psiloneura Juz.A. semilunaris Alechin, A. substrigosa Juz., A. vorotnikovii Czkalov, A. zimoenkensis Czkalov, Valeriana wolgensis Kazak.

Группу видов с евросибирским типами ареалов в составе подтаежного элемента составили Asarum europaeum L., Trollius europaeus L., Dianthus deltoides L., Silene flos-cuculi (L.) Greuter et Burdet, Vicia sylvatica L., Alchemilla barbulata Juz., A. micans Buser, A. monticola Opiz, A. subcrenata Buser, Fragaria vesca L., Rosa gorenkensis Besser, R. cinnamomea L., Viola elatior Fr., Salix pentandra L., Hypericum maculatum Crantz, Polemonium caeruleum L., Primula veris L., Peucedanum palustre (L.) Moench, Campanula cervicaria L., C. patula L., Achillea millefolium L., Cirsium oleraceum (L.) Scop., C. palustre (L.) Scop., Pilosella cymosa (L.) F.W.Schultz et Sch.Bip., P. glomerata (Froel.) Fr., Euphrasia × vernalis List, Melampyrum pratense L., Verbascum nigrum L., Scutellaria hastifolia L ., Vincetoxicum hirundinaria Medik., Allium angulosum L., Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, Carex elongata L., C. rhizina Blytt ex Lindblom, Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.

Ареалы, охватывающие Восточную Европу и Сибирь, имеют такие подтаежные виды, как Aconitum septentrionale Koelle, Trifolium lupinaster L., Alchemilla glabricaulis H.Lindb., A. hebescens Juz., A. tubulosa Juz., Crataegus sanguinea Pall., Potentilla thuringiaca Bernh. ex Link, Rosa glabrifolia C.A.Mey. ex Rupr., Hesperis sibirica L., Pilosella onegensis Norrl., Lilium martagon L.

Доля голарктических видов в составе подтаежного элемента оказалась существенно меньшей, чем в составе бореального: 11,7% против 37,4% (Pismarkina, Silaeva, 2024). Голарктический ареал имеют Equisetum hyemale L., E. sylvaticum L., Onoclea struthiopteris (L.) Roth, Athyrium filix-femina (L.) Roth, Phegopteris connectilis (Michx.) Watt, Thelypteris palustris Schott, Botrychium virginianum (L.) Sw., Ophioglossum vulgatum L., Lycopodiella inundata (L.) Holub, Rumex longifolius DC., Chrysosplenium alternifolium L., Epilobium angustifolium L., Sanguisorba officinalis L., Elatine triandra Schkuhr, Lysimachia thyrsiflora L., Monotropa hypopitys L., Adoxa moschatellina L., Callitriche hermaphroditica L., Veronica scutellata L., V. serpyllifolia L., Veratrum lobelianum Bernh., Malaxis monophyllos (L.) Sw., Juncus alpinoarticulatus Chaix, J. filiformis L., Carex capillaris L., C. diandra Schrank, Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult., E. quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz, Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl., Milium effusum L., Poa nemoralis L.

Виды, ареалы которых в разной мере охватывают Евразию и Северную Америку, не являясь при этом голарктическими в строгом понимании: Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman, Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Ranunculus flammula L., Lythrum portula (L.) D.A.Webb, Geum aleppicum Jacq., G. rivale L., Humulus lupulus L., Linum catharticum L., Lysimachia nummularia L., Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. et F.W.Schultz, Gnaphalium uliginosum L., Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz, Myosotis scorpioides L., Pedicularis palustris L., Veronica officinalis L., Carex buxbaumii Wahlenb., C. echinata Murray, C. flava L., C. nigra (L.) Reichard, Glyceria fluitans (L.) R. Br. Гренланско-евразиасткое распространение – у Rubus saxatilis L.

В составе подтаежного элемента аборигенной флоры северо-запада ПВ выявлено 9 эндемичных видов. Все они относятся к роду Alchemilla L. (Pismarkina et al., 2020; Chkalov et al., 2024). Это, прежде всего, эндемики Поволжья: A. dasycrater Juz., A. prasina Juz., A. vorotnikovii Czkalov и A. zimoenkensis Czkalov, Восточной Европы: A. gibberulosa Lindb. fil., A. semilunaris Alechin и A. substrigosa Juz. Ареалы A. longipes Juz. и A. psiloneura Juz. охватывают, помимо Европейской России, еще и Урал.

Виды на границах ареалов . Среди подтаежного географического элемента флоры северо-запада ПВ 21 вид находится на территории исследования на границах своего распространения или около таких границ.

Большинство «пограничных» видов (их 12), находятся на южных границах ареалов. Это Gymnocarpium robertianum , Phegopteris connectilis , Botrychium virginianum , Ophioglossum vulgatum , Lycopodiella inundata , Astragalus arenarius , Viola uliginosa Besser, Verbascum nigrum ,

Epipogium aphyllum Sw., Carex buxbaumii , C. capillaris L., Briza media . Местонахождения Elatine triandra лежат в отрыве к югу от основной части ареала.

На юго-восточной границе ареала находятся Campanula cervicaria и Ajuga reptans L., на югозападной – Aconitum septentrionale .

На северной границе ареала оказался единственный подтаежный вид – Cotoneaster laxiflorus J.Jacq. ex Lindl.

На западном пределе распространения находится Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. Местонахождения Hesperis sibirica найдены около западной границы ареала, Trifolium lupinaster – около северо-западной границы среднерусского сегмента ареала (Kazakova, 2004), а Cypripedium macranthos Sw. обнаружен в отрыве от основной части ареала к западу.

Gymnocarpium robertianum известен из района распространения карста на юге Нижегородской области (LE, MW, NNSU; Smirnova, 1936, 1982; Lukina, 1994; Bakka, Kiseleva, 2009), где сохранился как минимум до 2011 г. (наблюдение авторов).

Распространение Lycopodiella inundata , Phegopteris connectilis , Botrychium virginianum , Ophioglossum vulgatum и Bupleurum aureum совпадает с распространением крупных лесных массивов правобережья Алатыря и долины Суры в ее среднем течении (GMU, LE, MW, NNSU, РКМ, Гербарий государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь», далее – ГПЗ; Sprygin, 1927; Averkiev, Averkiev, 1985; Blagoveshchensky et al., 1989; Tikhomirov, Silaeva, 1990; Solyanov, 2001; Kozhevnikova, Filin, 2002; Tatarskikh et al., 2004; Silaeva et al., 2010; Gafurova, 2012).

Astragalus arenarius известен по сухим остепненным борам на террасах долины Суры вдоль границы Ульяновской области и Мордовии (GMU, UPSU; Silaeva et al., 2008, 2010).

Viola uliginosa известна из единственного местонахождения в приалатырских лесах Мордовии (Национальный парк «Смольный», Барахмановское л-во, просека между 81-м и 65-м кв., в сильно увлажнённой низинке – 1999, Г. Чугунов (GMU; Silaeva et al., 2000)).

Verbascum nigrum , несмотря на то, что по северо-западу ПВ проходит южная граница его распространения, на лугах и по лесным опушкам довольно обычен. Тем не менее, на фрагментах луговой степи он местами заменяется на лесостепной и степной V. chaixii Vill., находящийся на северо-западе ПВ около северной границы своего ареала. Похожие ситуации с опушечно-лесным Aconitum septentrionale , также обычным в лесах, но избегающим нарушенных местообитаний, опушечно-луговым Briza media и опушечными Campanula cervicaria и Ajuga reptans , изредка отмечающимся в наблюдениях.

Epipogium aphyllum известен из двух пунктов в долине среднего течения Суры Мордовии и Пензенской области (РКМ, ГПЗ; Tikhomirov, Silaeva, 1990; Vasjukov, Saksonov, 2020).

Единственное подтвержденное гербарным сбором местонахождение Carex buxbaumii находится на севере Пензенской области: в границах бассейна Суры (РКМ; Solyanov, 2001). Для юга Нижегородской области приводился М.И. Назаровым в 1928 г.: «В сборах немало интересного, как-то: Carex buxbaumii (Ужовка, Лукояновский у.)...», для запада Чувашии – Н.В. Налимовой (Nalimova, 2001). Позднее ни в природе, ни в гербарных коллекциях этот вид осоки не найден.

Из двух известных на сегодняшний день местонахождений Carex capillaris , находка в черте г. Саранска (MW, GMU; Egorova, 1999), вероятно, является результатом заноса. Второй пункт C. capillaris на северо-западе ПВ находится в Барышском районе Ульяновской области (LE). В природных местообитаниях (смешанные и хвойные леса) вид указан около северных границ флоры – в Алатырско-Вадском подрайоне Нижегородской области (Averkiev, Averkiev, 1985).

Trifolium lupinaster – растение, предпочитающее сосновые и сосново-широколиственные леса, а также нагорные дубравы на известково-щебнистых почвах. Основная часть местонахождений этого вида расположена в правобережной части бассейна Суры в ее верхнем и, частично – среднем течении – в той местности, где сохранились относительно крупные массивы сосновых и сосново-широколиственных лесов (GMU, РКМ; Blagoveshchensky et al., 1989).

Единично известны на северо-западе ПВ Elatine triandra и Cypripedium macranthos : на крайнем северо-западе Ульяновской области по старым сборам (UPSU; Rakov et al., 2014). Elatine triandra приводился также для правобережного Присурья в Чувашии (Papchenkov, 2001), но позднее это указание снято (Gafurova, 2014).

Кальцефильный Cotoneaster laxiflorus ( C. melanocarpus Fisch. ex Blytt ) очень редок в левобережье Суры в Мордовии и Пензенской области, но становится почти постоянным элементом в так называемых сообществах каменистой степи (Blagoveshchensky, 2005) на мелах в Ульяновской области и вдоль ее границы с Пензенской областью по правобережью Суры (GMU, MW, UPSU; Silaeva et al., 2010; Istomina, Silaeva, 2013; Vasjukov, Saksonov, 2020).

Hesperis sibirica известна из малого числа пунктов в Мордовии, Нижегородской и Пензенской областей (LE, MOSP, MW, РКМ; Solyanov, 2001). Везде этот вид обнаружен среди береговых кустарников.

Особенности распространения подтаежных видов . Для характеристики распространения вида по какой-либо территории в ряде источников применяются категории от «единично» до «повсеместно» (Gafurova, 2014; Rakov et al., 2014; Vasjukov, Saksonov, 2020), но практически никто из авторов не поясняет значение этих категорий. Авторы этого сообщения также не стали в свое время исключением (Silaeva et al., 2010). В настоящее время мы понимаем под распространением вида два показателя:

-

1) распространение по территории исследования; этот показатель будет совпадать с оценкой распространения свойственных виду местообитаний;

-

2) частота встречаемости вида на свойственных ему местообитаниях.

Данная ниже оценка является во многом умозрительной, так как основана на личных полевых наблюдениях и анализе флористических списков. Сбор геоботанических описаний и сплошное картирование видов мы не проводили, но, тем не менее, наши данные могут стать точкой отсчета для дальнейших исследований.

Исходя из вышеуказанного принципа (но не учитывая виды Alchemilla , Pilosella , Taraxacum и Euphrasia по причине их неравномерной или слабой изученности; всего 42 вида), распространение подтаежных видов на северо-западе ПВ можно охарактеризовать следующим образом.

-

94 вида (34,4% от числа подтаежных видов) распространены по всей территории исследования и характеризуются как обычные виды. Локальные популяции этих видов, как правило, обширны и многочисленны. Это Equisetum sylvaticum , Onoclea struthiopteris , Dryopteris filix-mas , Pteridium pinetorum C.N.Page & R.R.Mill (L.) Kuhn, Asarum europaeum , Aconitum septentrionale , Ranunculus acris L., R. auricomus , Bistorta officinalis Delarbre, Dianthus deltoides , Silene flos-cuculi , S. nutans , Viscaria vulgaris Röhl., Geranium pratense L., G. sylvaticum , Epilobium angustifolium , Polygala comosa , Lathyrus vernus , Agrimonia pilosa Ledeb., Fragaria vesca , Geum rivale , Potentilla intermedia , Prunus padus L., Rosa cinnamomea , Rubus idaeus , R. saxatilis , Sanguisorba officinalis , Sorbus aucuparia L., Frangula alnus , Humulus lupulus , Alnus glutinosa , Betula pendula , Viola canina L., V. tricolor L., Populus tremula L., Salix caprea L., S. pentandra , Hypericum perforatum , Cardamine amara L., Impatiens noli-tangere L., Polemonium caeruleum , Lysimachia nummularia , L. vulgaris , Primula veris , Aegopodium podagraria , Angelica archangelica , Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Carum carvi L., Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V.N.Tikhom., Pimpinella saxifraga , Viburnum opulus L., Valeriana officinalis , Campanula patula , Achillea millefolium , Artemisia campestris , Centaurea jacea , Cirsium oleraceum , Omalotheca sylvatica , Gnaphalium uliginosum , Leucanthemum ircutianum DC., Senecio sylvaticus , S. vulgaris , Solidago virgaurea , Myosotis scorpioides , Solanum dulcamara , Melampyrum cristatum L., M. pratense , Rhinanthus minor , Scrophularia nodosa , Verbascum nigrum , Veronica chamaedrys , Glechoma hederacea L., Scutellaria hastifolia , Galium album Mill., G. boreale L., G. mollugo , Veratrum lobelianum , Allium oleraceum , Еpipactis helleborine , Juncus alpinoarticulatus , J. conglomeratus , J. filiformis , Luzula pallescens Sw., Carex nigra , Scirpus sylvaticus , Agrostis capillaris L., Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., Elymus caninus , Glyceria fluitans , G. maxima , Melica nutans L., Milium effusum L., Poa nemoralis L.

Категорию «часто» получил 31 вид (11,4%). Они распространены по всей территории, но их местообитания сильнее фрагментированы, чем у «обычных» видов или же их локальные популяции, обнаруживая постоянство на свойственных местообитаниях, не показывают высокой численности. Это Athyrium filix-femina , Rumex longifolius , Epilobium hirsutum L., E. montanum L., Vicia sylvatica , V. tetrasperma (L.) Schreb., Geum aleppicum , Potentilla thuringiaca , Rosa glabrifolia , Betula pubescens , Viola elatior , V. nemoralis , V. rupestris F. W. Schmidt , Salix aurita , Hypericum maculatum , Angelica sylvestris L., Cenolophium denudatum (Fisch. ex Hornem.) Tutin, Sium latifolium L., Adoxa moschatellina , Campanula glomerata L., C. persicifolia , Centaurea phrygia , Cirsium palustre , Callitriche cophocarpa Sendtn., Veronica scutellata , Allium angulosum ,

Iris pseudacorus L., Carex rhizina , C. vulpina L., Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, C. canescens (Weber) Roth.

42 вида (15,4%) на северо-западе ПВ получили категорию «изредка», т. е. они или распространены в сильно фрагментированных местообитаниях, или встречаются в местообитаниях широко распространенных, но тогда локальные популяции малочисленны: Equisetum hyemale , Thelypteris palustris , Ranunculus flammula , Trollius europaeus , Rumex aquaticus L., R. hydrolapathum Huds., Dianthus chinensis L., Moehringia trinervia , Silene tatarica , Chrysosplenium alternifolium , Ribes nigrum L., Geranium palustre , Lathyrus pisiformis L., Trifolium spadiceum L., Vicia cassubica L., Crataegus sanguinea , Potentilla erecta (L.) Raeusch., Rubus polonicus , Urtica kioviensis , Viola collina Besser, V. hirta , Salix starkeana , Daphne mezereum L., Lysimachia thyrsiflora , Monotropa hypopitys , Hypochaeris maculata , Succisa pratensis Moench, Verbascum thapsus , Veronica officinalis , V. serpyllifolia , Ajuga reptans , Vincetoxicum hirundinaria , Paris quadrifolia L., Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, Platanthera bifolia , Carex arnellii Christ ex Scheutz, C. diandra , C. disticha Huds., C. elongata , Scirpus radicans Schkuhr, Anthoxanthum odoratum L., Molinia caerulea.

К редким или локально распространенным на северо-западе ПВ относится 65 видов (23,8%): Gymnocarpium robertianum , Phegopteris connectilis , Botrychium virginianum , Ophioglossum vulgatum , Lycopodiella inundata , Ranunculus circinatus Sibth., Thalictrum lucidum , Lythrum portula , Rosa gorenkensis , R. rubiginosa , R.×subcanina , Geranium bohemicum L., Astragalus arenarius , Trifolium lupinaster , Cotoneaster integerrimus Medik., C. laxiflorus , Polygala amarella , Viola riviniana , V. uliginosa , Linum catharticum , Elatine triandra , Arabis sagittata (Bertol.) DC., Catolobus pendulus (L.) Al-Shehbaz, Hesperis sibirica , Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm., Peucedanum palustre , Valeriana wolgensis , Adenophora liliifolia , Campanula cervicaria , Senecio sarracenicus L., Hackelia deflexa , Pulmonaria mollis , Pedicularis palustris , Callitriche hermaphroditica , Lamium album L., Gentianella amarella (L.) Börner, Najas minor All., Potamogeton rutilus , P. trichoides Cham. & Schltdl., Veratrum nigrum L., Lilium martagon , Iris sibirica , Cypripedium calceolus L., C. macranthos Sw., Epipactis atrorubens , Epipogium aphyllum , Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Hemipilia cucullata (L.) Y.Tang, H.Peng & T.Yukawa, Malaxis monophyllos , Carex appropinquata Schumach., C. bohemica Schreb., C. buxbaumii , C. capillaris , C. echinata , C. flava , C. elata All., C. panicea L., Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, Duchácek & Zákr., Eleocharis mamillata (H.Lindb.) H.Lindb., E. ovata , E. quinqueflora , Briza media , Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl., Poa remota Forselles.

З АКЛЮЧЕНИЕ

В состав подтаежного географического элемента аборигенной флоры северо-запада ПВ включено 272 вида (22,8% аборигенной фракции изучаемой флоры). Спектр семейств подтаежного элемента: Rosaceae – Asteraceae – Cyperaceae – Poaceae – Plantaginaceae – Apiaceae – Violaceae и Orchidaceae – Fabaceae – Ranunculaceae и Caryophyllaceae. В спектре жизненных форм подтаежного географического элемента наблюдается доминирование поликарпических трав, повышена доля кустарников, отсутствуют вечнозеленые растения, снижено участие деревьев. Среди подтаежного элемента преобладают растения, приуроченные к опушкам лесов и связанные с переувлажненными местообитаниями. Растения подтаежного элемента имеют преимущественно широкие ареалы. 22 вида находятся на территории исследования на границах своего распространения, преимущественно – на южных.

Исследования выполнены в рамках государственного задания Ботанического сада УрО РАН (№ 123112700111-4).