Подвал на акрополе Фанагории

Автор: Завойкин А.А., Чашук М.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 258, 2020 года.

Бесплатный доступ

Углубленные в грунт сооружения на территории исторического ядра Фанагории, в центральной части ее верхнего плато, известны с первых десятилетий существования города. Это не только круглые в плане хозяйственные ямы, но и прямоугольные котлованы без специального укрепления стенок, и подвалы (полуподвалы) зданий, ограниченные по периметру стенами, сложенными из сырцового кирпича или камня. Котлованы периодически использовались для хозяйственных нужд в течение кратких интервалов времени, вплоть до начала IV в. до н. э. Подвальные же этажи зданий фиксируются в этом районе города и позднее. Эти сооружения заслуживают внимания в том числе потому, что их характер и планировка нетипичны для застройки общественных центров греческих городов. Ценность таких объектов еще и в том, что в их засыпи часто содержится обильный керамический материал, позволяющий довольно точно определять время их выхода из употребления. Рассмотренный в статье один из комплексов такого рода (подвал 745) дал возможность наметить хронологический рубеж (ок. 350 г. до н. э.), определяющий время очередной перестройки акрополя Фанагории и начало нового его архитектурного оформления.

Фанагория, акрополь, подвал, сырцовый кирпич, керамический комплекс, хронология, периодизация, перестройка

Короткий адрес: https://sciup.org/143171218

IDR: 143171218

Текст научной статьи Подвал на акрополе Фанагории

К первой половине V в. до н. э. относятся подвальное помещение с сырцовокирпичными стенами храма в антах – ναός ἐνπαραστάσι (№ 835)1 – и небольшой «подвал жилого дома» (№ 266; Кузнецов , 2007. С. 104–106). Грунтовых же котлованов здесь было открыто довольно много, причем в хронологическом плане они обнаруживают определенную закономерность: эти недолговечные сооружения хозяйственного назначения существуют в интервалах между периодами регулярной наземной застройки (ок. 480–470 гг.; ок. 450–400 гг.). Позднейший известный среди таких котлованов датируется самым началом IV в. до н. э. ( За-войкин , 2018а. С. 57, 64).

Однако практика сооружения заглубленных (подвальных, полуподвальных) помещений под зданиями не прекратилась2. Об одном из таких объектов и пойдет речь в этой статье3. Следует сразу акцентировать внимание на том, что располагались эти сооружения на акрополе города, который, несомненно, уже оформился в таком качестве к V–IV вв. до н. э., и, следовательно, относились к общественной сфере жизни города, а не к разряду частных построек.

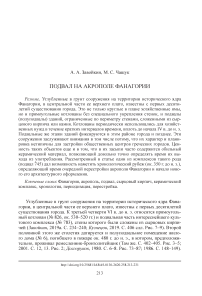

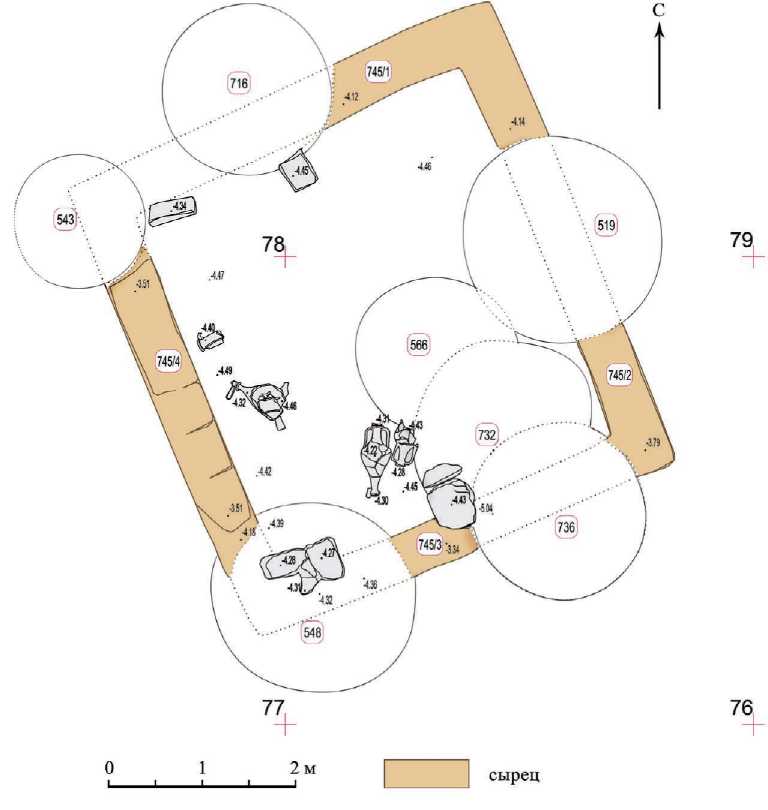

Остатки заглубленной части здания (подвала № 745) были открыты в восточной части Северного участка раскопа «Верхний город» (рис. 1; 2: 1 ), в 3,45 м к западу от внешнего фаса стены 679/5 оборонительных сооружений (разрушенных ок. 480 г. до н. э.) и в 1,6 м к Ю – ЮВ от близкого по времени подвала с каменными стенками (№ 678). Постройка имела в плане форму близкую квадрату – 5,3 × 5,05 м (С–Ю × В–З)4. Стены развернуты относительно истинного направления стран света на 21°. Сохранность стен подвала, сложенных из сырцовых кирпичей5, неравномерна: во многих местах они были пробиты более поздними ямами, которые уничтожили кладки полностью либо на бóльшую часть их высоты. Лучше других сохранился средний участок кладки западной стены6, верхние точки на которой приходятся на уровень -3,51 м от репера, а примыкающий к ней пол – на уровне -4,43–4,47 м (рис. 2: 2 ). Относительно пола кладка была заглублена на 0,10–0,12 м. Иначе говоря, максимальная сохранившаяся высота кладки составила 1,06 м. Судить же об изначальной глубине подвала не представляется возможным. Остальные стены в высоту сохранились всего лишь на 0,30–0,70 м.

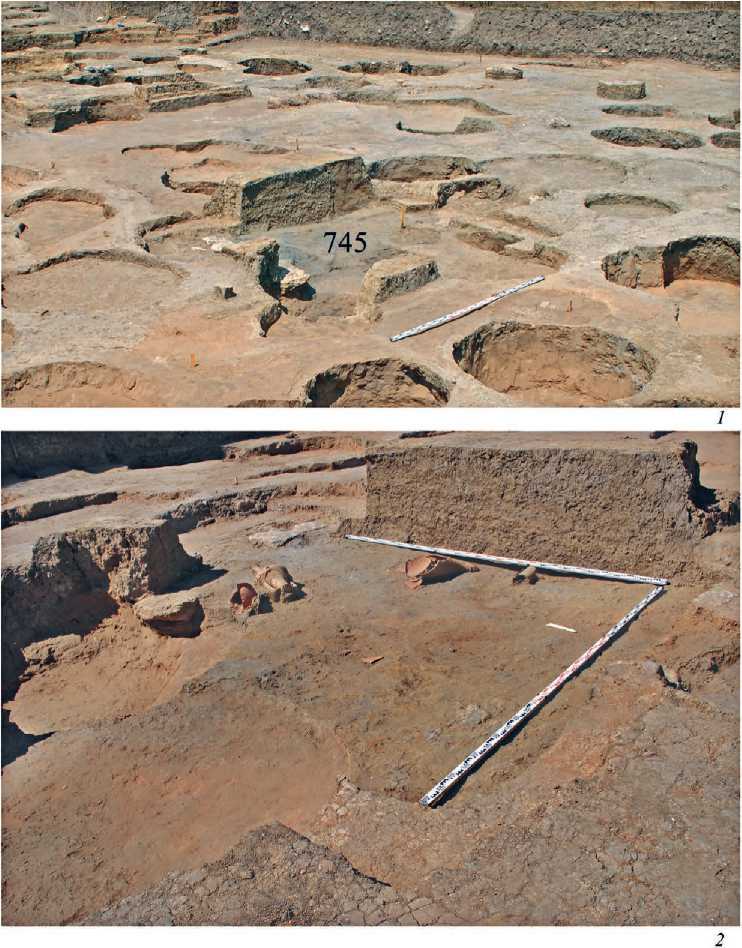

Пол в помещении был глинистым, ок. 1 см толщиной. Поверхность его неровная, выраженного зеленоватого оттенка (рис. 2: 2 ). Цвет глиняной намазки

Рис. 1. План подвала № 745 на уровне пола (раскоп «Верхний город», Северный участок)

обусловлен прониканием снизу бронзовых окислов, в обилии представленных ниже пола. (Это остатки позднеархаической мастерской по обработке бронзы, о которой в настоящей работе речь далее идти не будет7.) На поверхности пола обнаружены развалы трех археологических целых и фрагментированных амфор

Рис. 2. Остатки нижней части подвала № 745: местоположение, вид с ЮВ ( 1 ); общий вид с СВ ( 2 )

Рис. 3. Подвал № 745, детали: направление засыпи у западной стены ( 1 ); фасосские амфоры на полу в ЮЗ углу in situ ( 2 ); фрагмент внутреннего фаса восточной стены, обмазка и кладка из сырцового кирпича ( 3 )

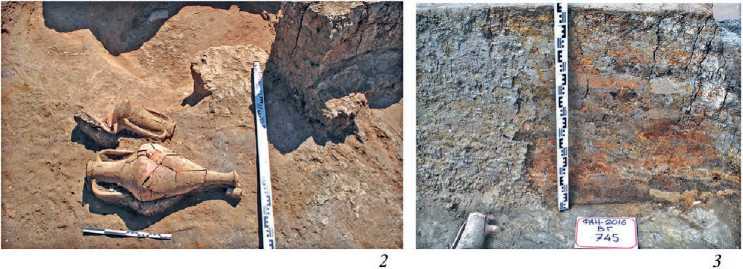

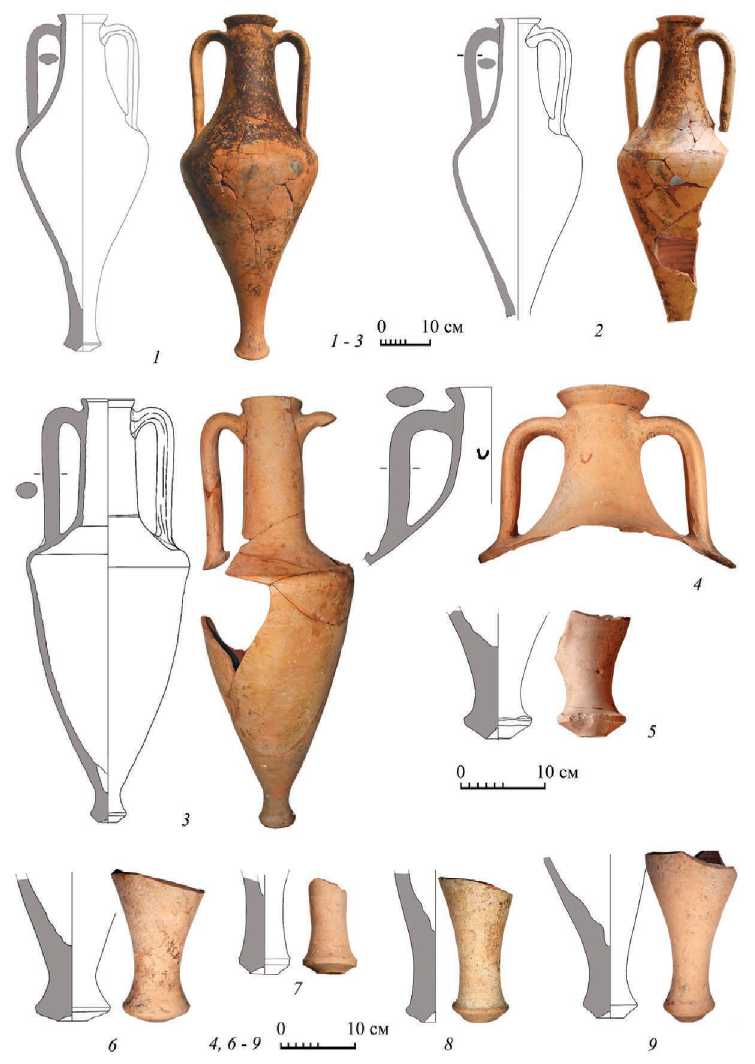

(рис. 2: 2 ), которые относятся ко времени жизни постройки. В юго-западном углу лежали две биконические фасосские амфоры, одна из которых (целая8) была «запечатана» плоским черепком9, другая – без ножки (рис. 3: 2 ; 4: 1, 2 ). По классификации С. Ю. Монахова, они относятся к финалу «ранней» (II-B-1) или самому началу «развитой» (II-B-2) серии, старт которой исследователь датирует второй половиной 70-х гг. IV в. до н. э. (cр.: Монахов , 2003. С. 67, 68. Табл. 43: 2 , 4 и 5 , 6 ). В том же углу, ближе к западной стене, найдена в развале амфора Пепарета (типа I варианта А; Монахов , 2003. С. 97, 98. Табл. 67:

Рис. 4. Амфоры средиземноморских центров и их фрагменты с пола подвала ( 1–3 ) и из его засыпи ( 4–9 ): Фасоса ( 1, 2, 4–9 ); Пепарета ( 3 )

1 , 3 ; рис. 4: 3 ). Датировка таких амфор не выходит за пределы первой половины IV в. до н. э.

Остальные находки были сделаны в слое заполнения подвала после разрушения здания, которому он принадлежал. В районе западной стены хорошо прослеживается направление сброса грунта, перемежающегося прослойками золы и угольков (рис. 3: 1 ), содержавшего значительное количество битой керамики, включая крупные ее фрагменты. Последнее, на наш взгляд, может говорить в пользу единовременности (кратковременности) засыпки подвала (см. Завой-кин , 2018а. С. 54).

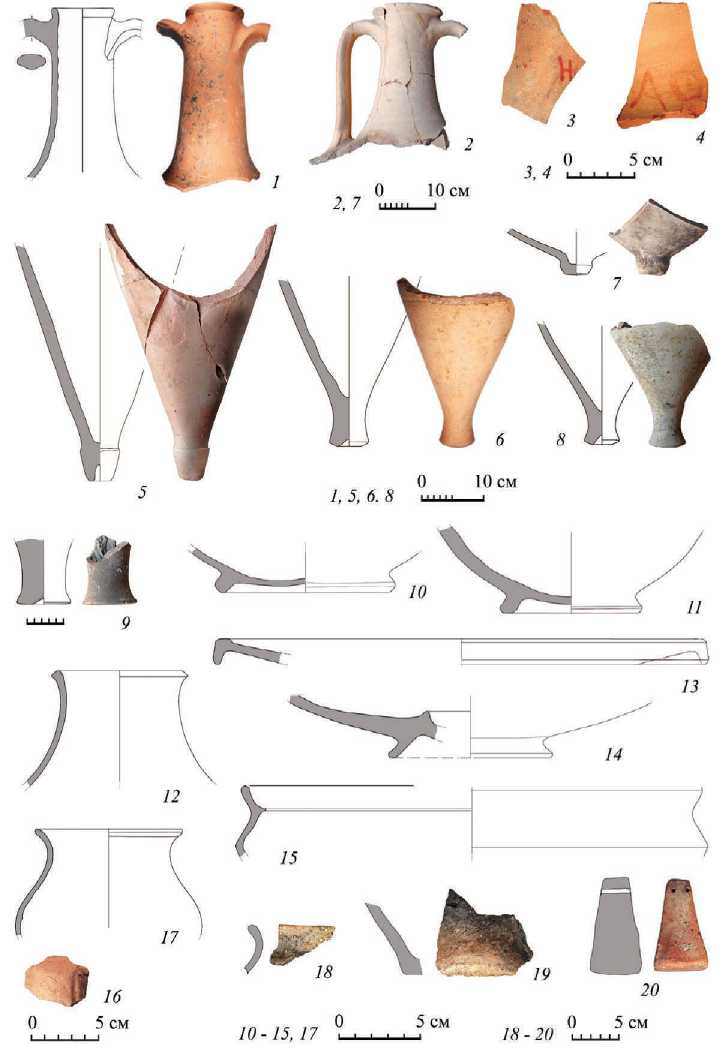

Помимо обломков черепицы (146 фр.), венцов лутериев (3 фр.) в значительном количестве здесь найдены фрагменты амфор – их стенки (5394 шт., из них 2 с дипинти: «Н» и «АΘ»; рис. 5: 3 , 4 ) и профилированные части, в том числе: хиосских «ранних пухлогорлых» (3 фр.), «развитых пухлогорлых» (19 фр.), «с прямым горлом» (14 фр.), «с колпачковой ножкой» (74 фр., в т. ч. 2 ножки10 и горло; рис. 5: 1, 5 ); эолийских красноглиняных (12 фр.); «протофасосских» (28 фр., в т. ч. 2 ручки с клеймами); коринфской В / керкирской (2 фр.; рис. 5: 7 )11, «с раздутым горлом» (6 фр.); «круга Фасоса» (1 фр.); мендейских (29 фр., в т. ч. целое горло12; рис. 5: 2 ); фасосских биконического и конического вариантов (89 фр., в т. ч. 16 ножек и 2 ручки с клеймами; рис. 4: 4–9 )13; «Муригиоль» (1 ножка); гераклейских (36 фр., в т. ч. 8 ножек14 и 2 фрагмента горл с клеймами; рис. 5: 6 , 8 ); синопской (1 фр. плеча с нижней частью ручки15); неустановленных центров производства (51 фр. венцов и ручек и 1 ножка; рис. 5: 9 ).

Прежде чем перейти к перечислению остальных находок, кратко оценим хронологические характеристики амфорной тары. Поскольку все это предметы из заполнения подвала мусорным слоем, нас, естественно, будет интересовать лишь верхняя датировка комплекса находок. Поэтому ранние формы хиосских, эолийских, «протофасосских», так же как амфор КТБ 27 («с раздутым горлом»), и небольшие фрагменты амфор, датировать которые невозможно, оставим без

Рис. 5. Находки из засыпи подвала: обломки амфор Хиоса, Менды, Гераклеи Понтийской, неустановленного центра ( 1–9 ), посуды ( 10–15, 17–19 ) и керамических изделий ( 16, 20 )

внимания. Для определения интересующей нас даты важно соотношение типов и вариантов тары Хиоса, Фасоса, Гераклеи, Коринфа «В» / Керкиры, Менды, Синопы и так называемых амфор «Муригиоль». Легко заметить, что датировка всех групп материала, представленных в комплексе, не выходит за пределы первой половины IV в. до н. э.

Для уточнения времени засыпки подвала, конечно, особенно важны датировки амфорных клейм16. Датировки фасосских клейм ([Σ]άτυρ|ο(ς)] Θα|σι(--) Τιμ[η]|σ[ι(--)], эмблема «дельфин», 370-е гг. до н. э. ( Garlan , 1999. P. 153, 172. № 389. Gr. C) и Βι[τί|ων] Θα|σι(--) [Ἀρ|ιστ(--)], эмблема «сова», 370–365 гг. до н. э. (Ibid. P. 173. № 390. Gr. D) вполне согласуются с хронологией амфорной тары. Датировка двух гераклейских клейм нового штампа (Θεομέ-|νεος Εὐ(---); Θεομ[έ-|νεος [Εὐ(---)], 90-х гг. IV в. до н. э. (ср. Кац , 2007. С. 429. При-лож. V. Гр. I) в принципе ей тоже не противоречит, хотя сложно не обратить внимания на то, что эти клейма лет на 20–30 старше, чем фасосские. В то же время Теомен 1 – «это один из тех “фабрикантов”, у которых были клейма с одним именем, и иногда в эти же штампы добавляли имя эпонима в сокращенном виде… Даже если принимать датировку начала гераклейского клеймения Балабанова, Гарлана и Аврама – начало 380-х гг., – все равно это не позже 380-х гг. Сокращенное имя эпонима Εὐ(---) встречается, например, с “фабрикантом” Дексиппом. Это уже конец 70-х или рубеж 70-х – 60-х гг. К сожалению, тут возможны омонимы. Так что спокойнее всего предположить, что гераклейские клейма более ранние или же, если считать, что Εὐ(---) в данном случае – это тот же эпоним, что встречается с Дексиппом, датировать № 68 и 69 концом 70-х – началом 60-х годов»17.

Поскольку здесь речь шла о фрагментах амфор, попавших в подвал в результате его засыпки посторонним материалом, эта датировка может быть принята в качестве terminus post quem этого события. На вопрос, насколько «после», можно ответить приблизительно и предположительно, исходя из постулата, что тарные амфоры обычно бытовали сравнительно недолго. Но в нашем случае имеется более надежный способ датировки. Дело в том, что средняя часть восточной стены подвала и примыкающий к ней участок пола были прорезаны хозяйственной ямой (№ 730). Представительный набор найденных в ней клейм, 4 фасосских (все группы F1 по классификации И. Гарлана; Garlan , 1999. P. 201, 226. № 644; P. 201, 233. № 675; P. 234. № 679; P. 201, 235. № 686) и 2 гер а клей-ских ( Кузнецов , 2017. Т. 2. Прилож. 2. С. 45–47. № 46, 48, 49, 56, 64, 72), датирует ее ок. 360–350 гг. до н. э. Этот временной интервал и следует принять в качестве terminus ante quem для прекращения функционирования подвала № 745.

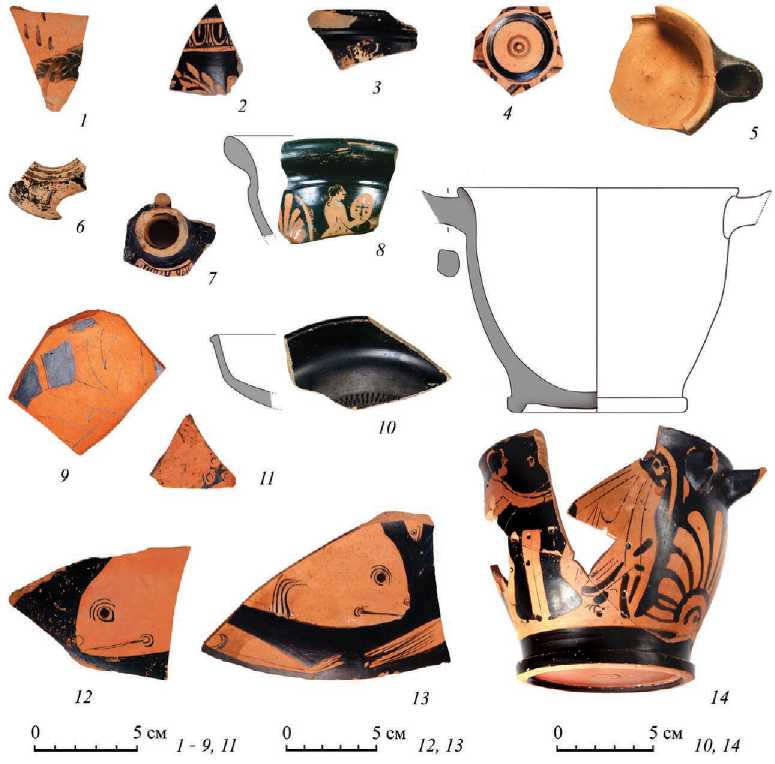

Помимо тарных сосудов в заполнении подвала найдены фрагменты красноглиняных кувшинов (59 фр.), мисок (8 фр.), тарелок (3 фр.), кастрюль (14 фр.), горшков (2 фр.); лепных сосудов: стенки (19 фр.) и профилированные части гор- шков (4 фр.; рис. 5: 18, 19); ионийской керамики: стенки (30 фр., в том числе один открытого чернофигурного сосуда (кратер?) и еще один – с граффито), кувшинов (8 фр.), ольпы (1 фр.), киликов (4 фр.; рис. 6: 4), ionian cup (1 фр.), мисок (7 фр.), тарелки (1 фр.), лекифов (2 фр.), светильника (1 фр.); аттической чернолаковой керамики: стенки (37 фр.), профилированные фрагменты амфор (2 фр.), киликов (17 фр., в том числе три фрагмента краснофигурных, а один – с граффито), скифосов (15 фр. и один археологически целый краснофигурный; рис. 6: 14), мисок (14 фр., из них три – с граффити), краснофигурного рыбного блюда (3 фр.; рис. 6: 11–13), солонки (1 фр.), лекифов (3 фр.; рис. 6: 7), светильника (1 фр.; рис. 6: 5); обломки терракотовой статуэтки (рис. 5: 16)18, печины (66 фр.), «конусовидного предмета» (2 фр.), керамическое грузило (рис. 5: 20) и бронзовая монета19.

В этой части керамического комплекса особое внимание уделим находкам чернолаковой и расписной посуды, важным для корректировки финальной его даты, а также интересным и слабоизученным типам керамики, для которых точная хронологическая позиция контекста их обнаружения важна в качестве отправной точки для обоснования их датировки и дальнейшего изучения.

В заполнении подвала представлены фрагменты аттических чернолаковых чаш, в том числе:

– краснофигурной класса « cup-skyphos » (с толстыми стенками, рис. 6: 8 ), судя по довольно массивному венцу, первой половины IV в. до н. э. (cf.: Sparkes , Talcott , 1970. P. 112, 280. No. 621–623. Pl. 27. Fig. 6; начало – первые десятилетия IV в. до н. э.);

– миски с отогнутым венцом классического типа (cf.: Sparkes , Talcott , 1970. P. 293, 294. No. 803–806. Pl. 32, 58. Fig. 8; ок. 380/375–350/325 гг. до н. э.) со штампованным орнаментом в виде насечек по кругу, в центре которого, судя по аналогам с агоры Афин, располагалась комбинация из пальметок (рис. 6: 10 );

– археологически целый краснофигурный скифос (рис. 6: 14 ). Ручки, расположенные чуть ниже отогнутого наружу венца, характерны для формы ски-фосов аттического типа после 400 г. до н. э. (cf. Sparkes , Talcott , 1970. P. 85, 260. No. 349. Pl. 16. Fig. 4; ок. 400–375 гг.).

В подвале было найдено девять фрагментов краснофигурных сосудов. Все они – судя по внешнему виду глины (разных оттенков оранжевого, хорошо отмученная, без видимых вкраплений) и лака (высокого качества) – могут быть отнесены к продукции аттических мастерских.

Рис. 6. Фрагменты расписной и чернолаковой аттической ( 1–3, 5–14 ) и североионийской ( 4 ) керамики из подвала

Самым ранним экземпляром в комплексе является тондо краснофигурного килика20, в медальоне которого сохранился фрагмент росписи в виде тела обнаженного юноши, сидящего спиной к зрителю, его левая рука согнута в локте, отведена в сторону и кистью заведена за бедро (рис. 6: 9). Изображение довольно схематично, пропорции тела не соблюдены, мускулатура проработана хаотичными линиями разбавленного лака, нанесенными небрежно, лак фона прервал эскизные линии и натек на фигуру. Подобную роспись относят к работам Мастера Пифоса (Pithos Painter), работавшего около 510-490 гг. до н. э. (Бурав-чук, 2010. С. 259). Фигуры обнаженных юношей были излюбленным сюжетом мастера; поза остается практически неизменной, отличаются только детали лица и мускулатуры. Такие килики не являются редкостью, их дата не выходит за рамки 510–480 гг. до н. э. (см.: Beazley, 1963. 140.35; Corpus Vasorum Antiquorum. Russia. 4…, 2000. Pl. 47: 4; Shapiro, 2010. Fig. 4; Масленников, 2012. Рис. 1: 4). Опираясь на аналогии, можно дополнить изображение на нашем фрагменте: голова юноши повернута вправо, длинные волосы (скорее всего, выбивающиеся из-под фригийского колпака) волнами спускаются на плечи; юноша сидит на тюфяке. Возможно, это фигура возлежащего на симпосии (Boardman, 1975. Fig. 128). Скорее всего, рассматриваемый фрагмент должен датироваться ок. 500 г. до н. э., ближе к середине периода работы мастера, поскольку изображение уже утратило черты реалистичности, но в то же время еще не стало совсем схематичным.

Следующие три фрагмента относятся к рыбным блюдам21. На наибольшем из них сохранилось изображение головы крупной рыбы, поверх которой – голова мелкой рыбешки; снизу – туловище мелкой и хвостовой плавник большой рыбы (рис. 6: 13 ). На меньшем фрагменте – голова крупной рыбы (рис. 6: 12 ). Детали рыбьих голов четко прорисованы: показаны глаз, рот и ноздря. Примечательно, что голова мелкой рыбы также имеет прорисовку. На крупном фрагменте в качестве деталей можно отметить жабры у крупной и мелкой рыб, показанные несколькими дугами. Крупные рыбы расположены брюшком в сторону края блюда, мелкая же рыбешка располагается произвольно. Такое их расположение характерно для большинства именно аттических блюд ( Циммерман , 1979. С. 84). Два больших фрагмента между собой не стыкуются, но, вполне вероятно, они от одного сосуда. На это указывает стилистика изображения рыб, отличительными чертами являются особенности прорисовки ноздри и уголков рта. В своей классификации рыбных блюд I. McPhee и A.D. Trendall относят подобные изображения к типу блюд с «простой» рыбой ( McPhee, Trendall , 1987. P. 34–37). Эта обширная группа включает в себя нескольких мастеров, в нашем случае точно установить авторство не удалось (возможно: McPhee, Trendall , 1987. Pl. 5 (33) Ferrara 4922). Подобные блюда характерны для первой половины IV в. до н. э. и довольно распространены в Северном Причерноморье (Corpus Vasorum Antiquorum. Russia. 5…, 2001. Pl. 42, 43; Pl. 47: 4 ; Циммерман , 1979. С. 84)22. Возможно, изображенные рыбы относятся к семейству карповых ( McPhee, Trendall , 1987. P. 35). Опираясь на аналогии, дату производства, кажется, возможно сузить до первой четверти IV в. до н. э. Последний фрагмент рыбного блюда (рис. 6: 11 ) не поддается точному определению.

Популярным типом чаш в первой половине IV в. до н. э. была разновидность килика, именуемая «килик-скифос». Из подвала 745 происходят два фрагмента венцов таких чаш23. Морфология обоих сходна: край венца валикообразный, слегка отогнут наружу, переходит в тулово площадкой с ребром. Для краснофигурных киликов-скифосов этого периода характерен орнамент по внутреннему краю венца в виде гирлянды из плюща в цвете глины, доработанной белой накладной краской. От первого венца сохранилась небольшая часть с росписью на внешней стороне. На ней представлена голова юноши, повернутая влево относительно зрителя (рис. 6: 3). Черты лица прорисованы нестандартно: прямой нос и подбородок заострены, губы плотно сжаты, выпячены вперед. Детали даны довольно условно: глаз – тремя линиями в виде треугольника, рот – точкой лака, волосы – пятном лака, в верхней части они сливаются с фоном, три локона спускаются к шее. К сожалению, это все, что можно сказать о первом фрагменте. Скорее всего, напротив фигуры была изображена еще одна.

Более информативен второй фрагмент килика-скифоса (рис. 6: 8 ). На нем под венцом представлен обнаженный юноша (возможно, атлет) вправо. В правой руке, согнутой в локте, он держит предмет округлой формы, в центре которого показан крест и точки в образованных им секторах. Изображение схематично. Черты лица и мускулатура обозначены линиями лака. Сзади фигуры – многолепестковая веерная пальметта, ограниченная полосой в цвете глины (центральный лепесток разрывает обводящую линию). Однозначно сказать, что за предмет держит юноша в руках, сложно. Возможно, этот импан24. По стилистике исполнения и типу сосуда данный килик-скифос напоминает работу Мастера Q. Похожий килик-скифос хранится в музее Джата ( Beazley , 1963. 1520.43). От нашего его отличает прорисовка деталей: юноша низкого роста, его тело непропорционально; напротив юноши изображена сидящая девушка вправо, повернутая в сторону юноши. Скорее всего, на нашем килике-скифосе был представлен такой же сюжет. Наконец, необходимо отметить, что подобная роспись для Мастера Q характерна уже на позднем этапе его работы, а именно во второй четверти IV в. до н. э. ( Тугушева , 2001. С. 147).

Наибольший интерес представляет краснофигурный скифос25. К сожалению, сохранился он не полностью: лишь одна сторона изображения с утратами (рис. 6: 14 ), от другой – изображение ступней ног. На сохранившейся стороне двухфигурная композиция: мужские фигуры стоят друг напротив друга. Фигура слева обнажена (вероятно, атлет), обе руки вытянуты, торс наклонен вперед. Детали лица прорисованы схематично: бровь и глаз показаны тремя линиями лака, рот – точкой, волосы – пятном лака. Мужская фигура справа полностью закутана в гиматий (складки переданы линиями разбавленным лаком), руки скрыты под одеждами, левая нога согнута в колене, правая – стоит прямо. Между фигурами – узкий прямоугольный столбик (алтарь?), разделенный по вертикали надвое узкой полосой, доходящий фигурам до пояса. Пространство между ручками заполнено многолепестковыми веерными пальметтами, возле фигур – растительные завитки. Однозначного ответа, кто изображен на скифосе, нет26.

Первоначально создается впечатление, будто юноша протягивает что-то фигуре напротив (подобная роспись довольно распространена на разных типах сосудов). Однако сюжет в целом больше напоминает сцену спортивных состязаний: юноша готовится к прыжку (с гальтерами в руках или без них), а напротив него стоит судья (ср.: Miller , 2004. Fig. 38).

Скифосы с такой же росписью точно отыскать не удалось. (Хотя изображения парных фигур, как отмечалось, – явление частое в краснофигурной керамике (например, см.: Beazley , 1963. 800; Corpus Vasorum Antiquorum. Italia. 47…, 1970. Pl. 42, 43; Pl. 1.2A-B). Подобные скифосы с двумя фигурами относят к началу IV в. до н. э. ( Moore , 1997. № 1294). По сюжету скифос напоминает керамику группы Fat Boy (например, см.: Beazley , 1963. 1491.204). К данной группе относят скифосы первой – начала второй четверти IV в. до н. э. с двухфигурными композициями (в основном обнаженный и задрапированный юноши); в ряде случаев пространство между фигурами заполнено предметами ( Вдовиченко , 2003. С. 37). Однако как форма скифоса27, так и манера исполнения росписи28 не позволяют настаивать на том, что чаша из фанагорийского комплекса принадлежит этой же мастерской. В то же время нет сомнений, что наш скифос следует отнести к первой половине IV в. до н. э.

Два краснофигурных фрагмента с трудом поддаются определению и последующей датировке. Первый – верхняя часть арибаллического лекифа с коротким пояском ов по плечу (рис. 6: 7 ). От другого сосуда, открытого типа, сохранилась стенка (рис. 6: 2 ). На внешней стороне в верхней части фрагмента – орнаментальный поясок в виде ов с точками, ограниченный снизу и сверху полосами в цвете глины. Ниже изображены ветки лавра с листьями. Датировка этих двух фрагментов, по-видимому, не выходит за пределы IV в. до н. э.

Среди кухонной и простой столовой посуды преобладают фрагменты изделий, сделанных в местных керамических мастерских из глины, получившей при обжиге красный цвет с оттенками коричневого или розово-сиреневого, содержащей сравнительно небольшое количество известняков и мелкой слюды (рис. 5: 11 , 17 ). Чаще эта посуда не имеет покрытия, реже на ее поверхности встречается светлый жидкий ангоб. На этом фоне выделяются обломки рыбных блюд и миски аналогичной глины (рис. 5: 10 , 13 , 14 ), поверхности которых покрыты сравнительно плотным тусклым красным лаком, визуально напоминающим лак боспорской сигиллаты29. Стоит упомянуть и два обломка горл сероглиняных «кувшинов». Один из них – со слабо выделенным остроребрым венцом на коротком горле, с тусклым черным «ангобом» на внешней поверхности и потеками в верхней части горловины изнутри (рис. 5: 12 ), а другой – без выделенного венца, имеет темно-серую поверхность без покрытия (черепок в толще серо-коричневый), но со следами небрежного лощения (?) на горловине.

Итак, если прекращение функционального использования подвального помещения (и самого здания, к которому оно относится30) рассматривать не как изолированное событие на открытом раскопками участке фанагорийского акрополя, а в более широком контексте истории этого района, обоснованная датировка засыпки подвала приобретает значительную ценность. И если в ходе дальнейшего изучения аналогичных объектов подтвердится синхронность финала их жизнедеятельности, то можно будет с большей уверенностью говорить о том, что около 350 г. до н. э. (т. е. вскоре после того, как в пожаре между 360 и 350 гг. до н. э. погибает фундаментальное общественное здание № 46031) завершился один период истории застройки района и начинается другой. Именно с последним, по всей видимости, следует связывать его (этого района) кардинальную перестройку: новшества в планировке зданий, ориентированных теперь строго по сторонам света, строительство большого общественного здания гражданского назначения с полуподвалом (№ 144), парадное оформление входа на площадь, на которой оно расположилось, в виде пятиколонных пропилеев (№ 670) (см.: Завойкин , 2019б).

Список литературы Подвал на акрополе Фанагории

- Анохин В. А., 2011. Античные монеты Северного Причерноморья: каталог. Киев: Стилос. 328 с.

- Буравчук О. Е., 2010. Килики "Мастера Пифоса" из раскопок Ольвии и Березани // ΣYMBOLA. Античный мир Северного Причерноморья. Новейшие находки и открытия. Вып. 1. М.; Киев: ИА РАН. С. 259-264.

- Вдовиченко И. И., 2003. Античные расписные вазы из Крымских музеев. Каталог коллекций. Симферополь: СОНАТ, 128 с.

- Долгоруков В. С., 1980. Отчет о работах Фанагорийской экспедиции в 1979 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 8796, 7896а.

- Долгоруков В. С., 1986. Литейная форма из Фанагории // Проблемы античной культуры / Под ред. Г. А. Кошеленко. М.: Наука. С. 145-149.

- Завойкин А. А., 2018а. Котлован 744 на "Верхнем городе" Фанагории // Древности Боспора. Т. 22. М.: ИА РАН. С. 54-66.

- Завойкин А. А., 2018б. Общественное здание 4 в. до н. э. на акрополе Фанагории // Фанагория. Результаты археологических исследований. Т. 6: Материалы по археологии Фанагории. Вып. 3 / Под ред. В. Д. Кузнецова, А. А. Завойкина. М.: ИА РАН. С. 101-141.

- Завойкин А. А., 2019а. Новые амфорные комплексы из раскопок "Верхнего города" Фанагории // Древности Боспора. Т. 24. М.: ИА РАН. С. 232-252.

- Завойкин А. А., 2019б. Эллинистическое общественное здание на акрополе Фанагории // Проблемы истории, филологии, культуры. № 4. (В печати.).

- Завойкин А. А., Шавырина Т. Г., 2013. Погребение 23/1980 Восточного некрополя Фанагории: к вопросу о закупорке античных амфор // Фанагория. Результаты археологических исследований. Т. 1: Материалы по археологии Фанагории. Вып. 1 / Под ред. В. Д. Кузнецова. М.: ИА РАН. С. 230-239.

- Кац В. И., 2007. Греческие керамические клейма эпохи классики и эллинизма. Опыт комплексного изучения. Симферополь: Крымское отделение Ин-та востоковедения им. А. Е. Крымского; Керчь: Деметра. 480 с. (Боспорские исследования; вып. 18.)

- Кёлер К., 1992. Общая хронология коринфских транспортных амфор // Греческие амфоры / Под ред. В. И. Каца, С. Ю. Монахова. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. С. 265-285.

- Кузнецов В. Д., 2001. Раскопки последних лет в Фанагории // Таманская старина. Вып. 1. СПб.: ГЭ: Таманский музейный комплекс. С. 10-14.

- Кузнецов В. Д., 2007. Отчет о работе Таманской экспедиции Института археологии РАН в Фанагории в 2006 г. (Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Сенной) // Архив ИА РАН. Р-1. № 27163, 27164.

- Кузнецов В. Д., 2017. Отчет о работе Фанагорийской экспедиции Института археологии РАН в Фанагории в 2016 г. (Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Сенной) // Архив ИА РАН. Р-1. № 51943-51951. 9 т.

- Кузнецов В. Д., 2019. ДРЕВНЕЙШАЯ ФАНАГОРИЯ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ// Древности Боспора. Т. 24. М.: ИА РАН. С. 398-416.

- Кузьмина Ю. Н., 2010. Апсидальное здание из раскопок 1979-1980 гг. в Фанагории // Проблемы истории, филологии, культуры. № 1. С. 429-439.

- Латышев В. В., 1997. Очерк греческих древностей. Т. 2: Богослужебные и сценические древности. СПб.: Алетейя. 317 с.

- Масленников А. А., 2012. Расписная керамика с памятников "царской" хоры Приазовья // Царская хора Боспора (по материалам раскопок в Крымском Приазовье). Т. 2: Индивидуальные находки и массовый археологический материал. М.: ИА РАН. С. 60-82. (Древности Боспора. Suppl.; т. III.)

- Монахов С. Ю., 2003. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре. М.: Киммерида; Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 351 с.

- Тугушева О. В., 2001. Мастер Йены и вазописцы его круга. Вопросы атрибуции аттических краснофигурных киликов конца V - первой половины IV в. до н. э.: дис. … канд. искусствоведения. М. 406 с.

- Циммерман К., 1979. Фрагменты аттических рыбных блюд в Эрмитаже // Из истории Северного Причерноморья в античную эпоху. Л.: Аврора. С. 59-93.

- Beazley J. D., 1963. Attic Red-figure Vases-painters. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press. 329 p.

- Boardman J., 1975. Athenian Red Figure Vases. The archaic period. London: Thames and Hudson. 252 p.

- Corpus Vasorum Antiquorum. Italia. 47: Como-Civico Museo Archeologico "Giovio". Fasc. I / Ed. F. P. P. Palange. Roma: L'erma di Bretschneider, 1970. 41 p., 45 ill.

- Corpus Vasorum Antiquorum. Russia. 4: Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow. Fasc. IV / Ed. N. Sidorova. Roma: L'erma di Bretschneider, 2000. 68 p., 51 ill.

- Corpus Vasorum Antiquorum. Russia. 5: Pushkin State Museum of Fine Arts. Fasc. V / Eds.: N. Sidorova, O. Tugusheva. Roma: L'erma di Bretschneider, 2001. 78 p., 43 ill.

- Garlan Y., 1999. Les timbres amphoriques de Thasos. Vol. I: Timbres protothasiens et thasiens anciens. Athènes; Paris: École Française d'Athènes. 334 p., 12 pls. (Études thasiennes; vol. XVIII.)

- McPhee I., Trendall A. D., 1987. Greek Red-figured Fish-plates. Basel: Vereinigung der Freunde antiker Kunst. 176 p., 64 pl.

- Miller S. G., 2004. Ancient Greek Athletics. New Haven; London: Yale University Press. 288 p.

- Moore M. B., 1997. The Attic Red-Figured and White-Ground Pottery. Princeton, NJ. 419 p. (The Athenian Agora; vol. XXX.)

- Shapiro H. A., 2010. Notes on Attic Red-figured Pottery from Berezan // Борисфен - Березань. Археологическая коллекция Государственного Эрмитажа. Т. II. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 291-306. (ТрудыГЭ; т. LIV.)

- Sparkes B. A., Talcott L., 1970. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C. Princeton, N.J. 2 parts (472 p., 25 figs., 100 pls.). (The Athenian Agora; vol. XII.)