Подвеска со знаком Рюриковичей из летописного Клещина

Автор: Макаров Н.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Эпоха средневековья

Статья в выпуске: 242, 2016 года.

Бесплатный доступ

Трапециевидные подвески с княжескими тамгообразными знаками - одна из немногих категорий археологических древностей, непосредственно связанных с репрезентацией княжеской власти на Руси во второй половине X - первой половине XI в. В статье рассматривается новая находка - подвеска из летописного Клещина на Плещеевом озере, вблизи Переславля-Залесского, обнаруженная во время археологического обследования этого поселения. Большинство подобных подвесок, опубликованных в последние годы, - грабительские находки. Подвеска из Клещина пополняет небольшую группу вещей, происхождение которых надежно документировано, а контекст, хотя бы отчасти, прояснен. Это первая подвеска с княжеским знаком на территории Северо-Восточной Руси. Находка показывает,что новые центры расселения, складывавшиеся на Северо-Востоке, уже в конце X -XI в. контролировались княжеской властью.

Средневековая русь, княжеская эмблематика, знаки рюриковичей, тамга, трезубец культурный слой, селище

Короткий адрес: https://sciup.org/14328280

IDR: 14328280

Текст научной статьи Подвеска со знаком Рюриковичей из летописного Клещина

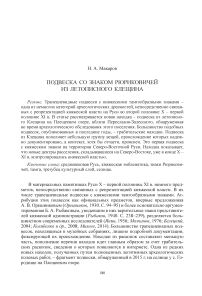

Находка представляет собой часть трапециевидного щитка из белого металла, на лицевой стороне которого геометрическая фигура и растительные завитки (рис.1, 1 ). Сопоставление с целыми подвесками (рис. 1, 2–5 ) показывает, что фрагмент, размер которого 2,7 х 1,2 см, составляет чуть более трети щитка, на охранившейся части – боковой зубец трезубца с растительным орнаментом и край центрального зубца с округлым завитком. Щиток покрыт полудой, обратная сторона его гладкая, без изображений, с наплывом коррозии. По заключению И. Е. Зайцевой, подвеска была изготовлена по оттиску готового изделия в односторонней форме с крышкой, первоначальное изделие было отлито по резной восковой модели. Подвеска была обломана по длинной оси, разлом проходит по краю среднего зубца, обозначенного глубокой врезной линией. Хотя сохранившийся фрагмент – меньшая часть предмета, находка надежно атрибутирована по очертанию сохранившегося края подвески и по рисунку бокового зубца трезубца «кинжаловидной» формы, повторяющемуся на целых экземплярах подвесок и на монетах.

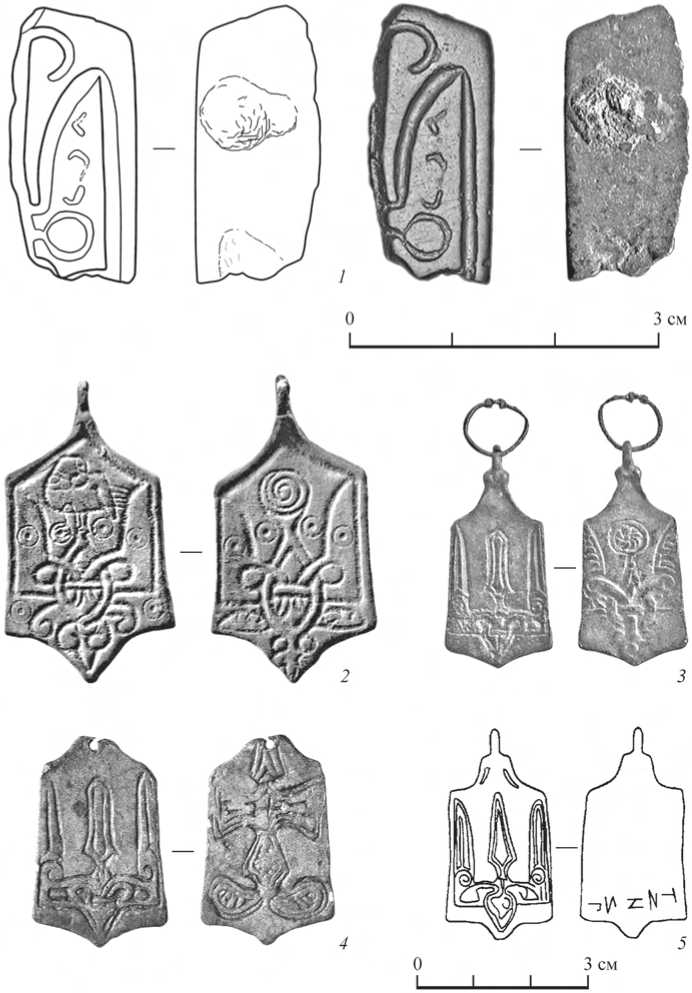

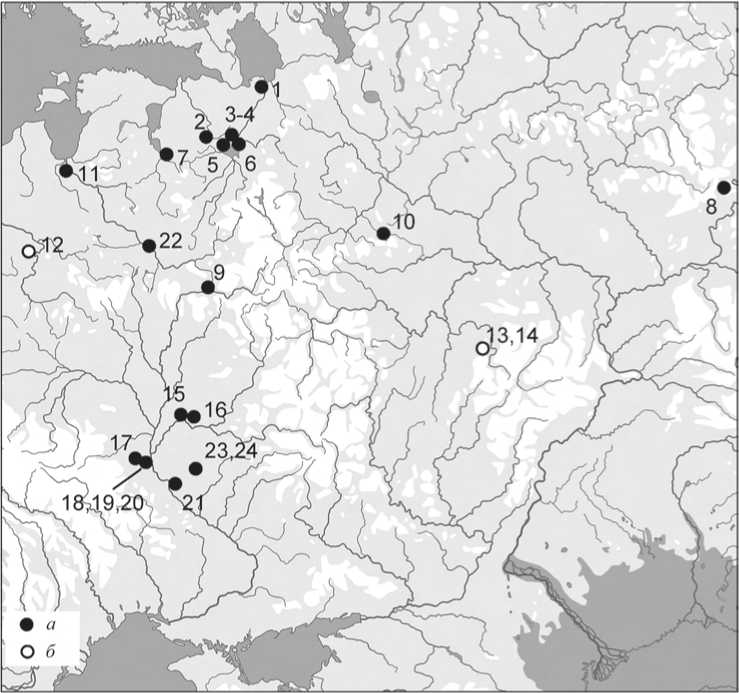

Обломок пластины происходит из культурного слоя большого средневекового поселения (селища), примыкающего к городищу Городок у д. Городище, идентифицируемому с летописным городом Клещином ( Комаров , 1995; Леонтьев , 1996. С. 282; 2012. С. 177). Это селище, ранее известное археологам по материалам обследований 1970-х гг., но никогда не подвергавшееся раскопкам, рассматривается обычно как посад Клещина, при этом исследователи неоднократно обращали внимание на присутствие здесь керамики X–XI вв., отсутствующей на площадке городища ( Дубов , 1982. С. 96; Леонтьев , 2012. С. 177). Полевые работы на Клещинском комплексе производились в 2015 г. Суздальской экспедиции ИА РАН с целью уточнения границ памятников и их культурно-хронологической атрибуции. Работы включали шурфовку городища и селища, сбор подъемного материала и топосъемку. Общая площадь селища, по материалам обследований 2015 г., – около 12 га, культурный слой на всей этой площади содержит лепную и круговую средневековую керамику. Фрагмент подвески обнаружен в культурном слое на нарушенном участке, в борту одной из канав, вырытых при сооружении дороги. На этом же участке собрана лепная и круговая средневековая керамика, в том числе фрагменты раннекруговых сосудов второй половины X – XI в. с эсовидным профилем, фрагмент дирхама (Саманиды, вторая половина X в., определение А. А. Гомзина) (рис. 2, 10 ), бронзовое навершие рукояти плети в виде головы хищной птицы (рис. 2, 1 ), бронзовая ременная накладка, четырехугольная с перехватами, растительным декором и круглым углублением в центре (рис. 2, 2 ), крючок для крепления чулков килевидной формы с растительным декором (рис. 2, 3 ), щиток перстня сферической формы с рельефным декором (рис. 2, 5 ), грушевидный крестопрорезной бубенчик (рис. 2, 8 ), треугольная привеска (рис. 2, 9 ), кресты-тельники: с округлыми лопастями с желтой эмалью (рис. 2, 6 ), с трехчастными концами с круглым средокрестием с желтой эмалью (рис. 2, 7 ), и с трехчастными концами с выпуклой точкой в средокрестии (рис. 2, 4 ) и железный нож с прямой спинкой (рис. 2, 11 ). Присутствие среди материалов из сборов фрагмента дирхема, ременной накладки, чулочного крючка, ножа с прямой спинкой позволяет датировать начало освоения этого участка временем не позднее конца X в. Находку

3 см

Рис. 1. Подвеска со знаком Рюриковичей из Клещина и аналогии

1 – селище Городище 1 (Клещин); 2 – окрестности Киева; 3 – могильник Победище (Старая Ладога); 4 – Полоцк; 5 – Новгород

Рис. 2. Индивидуальные находки, полученные в результате сборов на территории селища Городище 1 (Клещин) в районе места обнаружения подвески со знаком Рюриковичей

1–9 – цветной металл; 10 – серебро; 11 – железо подвески невозможно связать с конкретным археологическим комплексом, очевидно, однако, что она попала в землю на плотно застроенном участке поселения со следами интенсивной жизнедеятельности X–XII вв.

В сводке петербургского археолога С. В. Белецкого, опубликованной в 2004 г., приведены сведения о 53 подвесках с тамгообразными знаками (автор называет их «геральдическими подвесками») (Белецкий, 2004), в статье 2015 г. сообщается уже о 126 подвесках, включая «сомнительные» и фальсификаты (Белецкий, 2015б. С. 184, 188). Основной источник пополнения сводки – грабительские находки, сведения о которых появляются в интернете, и поступления в частные коллекции. Достоверность географических привязок этих находок не может быть проверена, не прояснен и вопрос о подлинности ряда предметов. Находки, полученные в результате раскопок или приобретенные музеями от добросовестных находчиков, немногочисленны – это подвески из Пскова, Чернигова, Полоцка (рис. 2, 4) и окрестностей Переяславля Южного (Ершова, 2010; Белецкий, Новик, 2010; Дук, Коц, 2013; Колибенко и др., 2008).

Среди подвесок с тамгообразными знаками С. В. Белецкий выделяет 44 древнерусских подвески X–XI вв. (подвески-оригиналы, по его терминологии), а остальные рассматривает как подражания, «подвески-реплики», отличающиеся несколько иной формой щитка и, как правило, более декоративным, орнаментальным оформлением знака на лицевой стороне ( Белецкий , 2004. С. 241–291; 2015б. С. 184). Значение верительных знаков, по мнению С. В. Белецкого, имели лишь подвески первой группы. С. М. Михеев значительно сузил серию подвесок, имевших официальный характер, он ограничил ее семью подвесками с изображением трезубцев Владимира и Ярослава и простого двузубца, отличающимися стандартной формой, размерами (высота 4,9–5,5 см, ширина 2,3–2,8 см, рис. 2, 3, 5 ) и сходными приемами оформления ( Михеев , 2014. С. 57–59). Заключение о том, что в общей массе трапециевидных подвесок с княжескими знаками и орнаментальными фигурами присутствуют как предметы, имеющие официальное значение, так и украшения, представляется справедливым, однако вопрос о принадлежности отдельных экземпляров к той и другой группе не всегда может быть решен однозначно.

С моей точки зрения, группа официальных подвесок может быть несколько расширена по сравнению с серией, выделенной С. М. Михеевым. Помимо подвесок стандартной формы и размеров, в нее могут быть включены и другие экземпляры, несущие узнаваемые изображение двузубцев и трезубцев, не трансформированные в орнаментальные фигуры. Всего в эту группу правомерно включить 30 подвесок (вместе с клещинской) ( Белецкий , 2004, № 8, 29, 31, 33–38, 40–43, 50, 56; 2014, № 63, 64, 73, 88, 89, 93, 97, 98; 2015б, № 110–113, 118). Вопрос о принадлежности к ней еще трех (Каукяй, Кельгининский могильник) ( Белецкий , 2004, № 51–53) остается неясным.

Характеризуя эти находки, следует отметить, что из всей массы подвесок лишь 12 получены в результате легитимных полевых работ – раскопок или обследований археологических памятников, еще 4 – случайные находки, переданные в музеи (три из них приобретены еще Н. П. Лихачевым). Остальные представляют собой грабительские находки, попавшие в частные коллекции, местонахождение которых в большинстве случаев неизвестно. Грабительские находки вошли в публикации как подлинные средневековые предметы, хотя проверка подлинности с использованием современной аналитики производилась, насколько мне известно, лишь в одном случае ( Шемаханская, Равич , 2000). С ростом интереса к этим предметам в последние годы увеличилась и вероятность появления фальсификатов, часть которых опознается относительно легко ( Белецкий , 2014. С. 22–23), а другие могут остаться невыявленными. Таким образом, подвеска из Клещина пополняет очень небольшую группу вещей, происхождение которых надежно документировано, а контекст, хотя бы отчасти, прояснен.

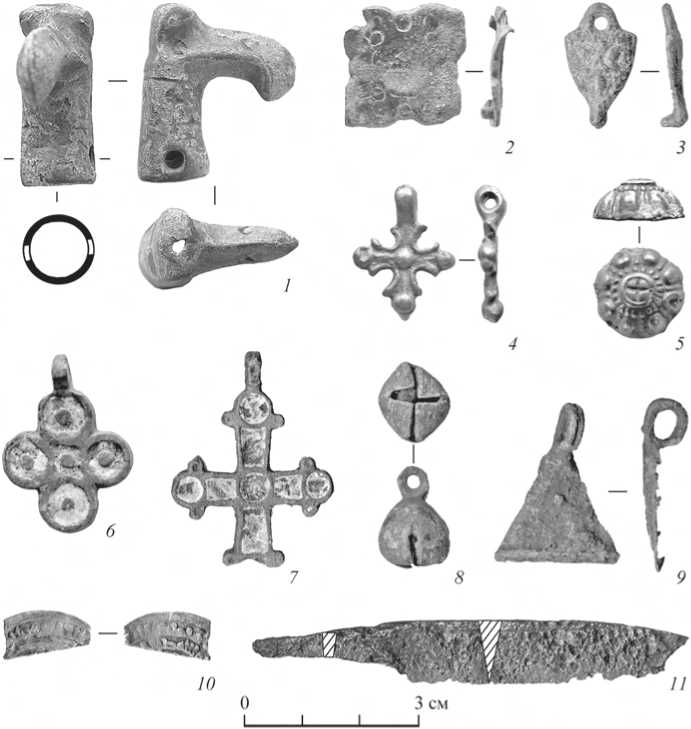

География находок трапециевидных подвесок весьма выразительна. Находки концентрируются в Среднем Поднепровье и Приильменье – двух основных очагах политической власти. Отмечено их присутствие и в других политических центрах, таких как Гнёздово, Псков и Полоцк (рис. 3). С другой стороны, несколько находок, принадлежащих, с моей точки зрения, к числу «официальных» значков, найдены далеко за пределами границ Руси конца X–XI вв., на западе и востоке (городище Даугмале в Прибалтике, Рождественский могильник в Прикамье). При этом подвески не обнаруживают исключительной связи с отдельными комплексами и участками поселений, выделяющимися своим элитным характером. В Гнёздове, на Рюриковом городище и в Ладоге – на трех наиболее полно изученных памятниках X в. – найдено лишь по одной подвеске. В Новгороде они найдены на городских усадьбах Неревского и Троицкого конца, под Переяславлем Русским – на одном из сельских центров. Н. Б. Крыласова справедливо обратила внимание на то, что мужское погребение с геральдической подвеской из Рождественского могильника не выделяется по составу находок и обряду из остальной массы (Крыласова, 2000. С. 234–236).

К сожалению, в нашем распоряжении мало находок, которые могут быть надежно датированы в узких интервалах. Находки из сопки в урочище Побе-дище в Старой Ладоге (рис. 1, 3 ) и из Старовознесенского некрополя в Пскове относятся ко второй половине X в. При этом дату погребения 6 в Старовозне-сенском некрополе часто определяют как третья четверть X в. исходя из того, что дирхемы 950-х гг., происходящие из этого погребения, не могли долго находиться в обращении ( Kovalev , 2012. P. 462, 463; Белецкий , 2015а. С. 31). Однако это предположение не очевидно, погребение с равной долей вероятности может быть датировано 980–990-ми годами. Костяная подвеска с Троицкого раскопа датируется третьей четвертью X в. (26 ярус, 954–973 гг.), подвеска с Неревского раскопа (рис. 1, 5 ) – первой четвертью XI в., погребение в Рождественском могильнике – X–XI вв., но с наибольшей вероятностью – рубежом этих столетий ( Крыласова , 1995. С. 192–193; 2000. С. 233–234). Культурный слой Заполоцкого посада датируется в широких рамках – XI – первой половиной XII в. ( Дук, Коц , 2013. С. 83–90).

На семнадцати подвесках (из числа включенных мной в достоверную выборку) помещено изображение трезубца Владимира, на трех – вместе с трезубцем Ярослава на оборотной стороне. На четырех подвесках изображение трезубца Ярослава помещено без тамги Владимира на противоположной стороне, три подвески несут изображение двузубца (на одной оно сопровождается трезубцем Владимира). Исходя из этого, правомерно полагать, что основной период использования этих предметов – эпоха Владимира Святославича. Присутствие двузубца на трех подвесках не может рассматриваться как однозначное указание на изготовление их в период, предшествующий появлению трезубца как лично-родового знака Владимира. Двузубец, как общий родовой знак Рюриковичей ( Молчанов , 2012. С. 444, 445), продолжал использоваться в эмблематике и в конце X – XI в. Вопрос о времени появления подвесок пока не может быть уточнен, но широкое использование их началось не ранее вокняжения Владимира.

Размеры и техника исполнения подвески из Клещина, гладкая оборотная сторона и четкий рисунок трезубца соответствуют подвескам, которые определяются исследователями как официальные значки княжеских чиновников. Персональная атрибуция княжеского знака невозможна, поскольку в руки археологов попала

Рис. 3. Находки трапециевидных подвесок с княжескими знаками в Восточной Европе а – подвески официального характера; б – подвески, принадлежность которых к категории подвесок официального характера или подвесок-украшений не определена

1 – Победище; 2 – Передольский погост; 3, 4 – Новгород; 5 – Поозерье, 6 – Рюриково городище; 7 – Псков; 8 – Рождественское; 9 – Гнездово; 10 – Клещин; 11 – Даугмале; 12 – Каукяй; 13, 14 – Кельгинино; 15 – Чернигов; 16 – Седнев; 17 – Белгород; 18–19 – Киев; 20 – окрестности Киева; 21 – Цыбли; 22 – Полоцк; 23, 24 – Лубны лишь часть щитка. Можно полагать, что это трезубец Владимира, Ярослава или тамга кого-то из их ближайших родственников.

Находка из Клещина – первая подвеска с княжеским знаком, обнаруженная на территории Северо-Восточной Руси, при том, что многие центры расселения X – начала XI в. в этой части Руси археологически неплохо изучены и являются местами сбора богатых археологических коллекций. Находка показывает, что новые центры расселения, складывавшиеся на Северо-Востоке, уже в конце X – XI в. контролировались княжеской властью. Существенно отметить, что подвеска обнаружена на неукрепленной части Клещина, за пределами валов, возведенных в XII в. Отметим, что с открытыми, неукрепленными поселениями связаны и два других предмета с княжеской эмблематикой, происходящие из Северо-Восточной Руси, – сребренник Владимира Святославича из Тарбаева (Макаров, 2012. С. 209–210) и топорик из Шекшово (Макаров и др., 2013).

Список литературы Подвеска со знаком Рюриковичей из летописного Клещина

- Белецкий С. В., 2004. Подвески с изображением древнерусских княжеских знаков//Ладога и Глеб Лебедев: Восьмые чтения памяти Анны Мачинской (Старая Ладога, 21-23 декабря 2003 г.): Сб. ст./Ред. Д. А. Мачинский. СПб.: Нестор-История. С. 243-319.

- Белецкий С. В., 2014. Геральдические подвески Древней Руси (новые находки)//Ладога и Ладожская земля в эпоху Средневековья/Отв. ред. А. Н. Кирпичников. СПб.: ИИМК. Вып. 4: Матлы Междунар. конф. «Старая Ладога и Северная Русь в эпоху викингов и период славянского расселения», Старая Ладога, 12-13 июля 2013 г. С. 12-54.

- Белецкий С. В., 2015а. Еще раз о геральдической подвеске из Чернигова//Проблемы изучения эпохи первобытности и раннего Средневековья лесной зоны Восточной Европы/Под ред. Е. Л. Костылёвой, В. А. Аверина. Иваново: Изд. Ольга Епишева. Вып. IV: К 60-летию А. В. Уткина. С. 28-31.

- Белецкий С. В., 2015б. Новые находки древнерусских геральдических подвесок (материалы к своду)//Ладога и Ладожская земля в эпоху средневековья. СПб. Вып. 5: Мат-лы Междунар. науч. конф. «Город Ладога и Северная Русь в первые века русской истории» Старая Ладога, 13 июня 2015 г. С. 184-199.

- Белецкий С. В., Новик Т. Г., 2010. Древнерусская геральдическая подвеска из Чернигова//Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. 80-летию со дня рождения Анатолия Николаевича Кирпичникова посвящается/Отв. ред. Е. Н. Носов, С. В. Белецкий. СПб.; М.: Ломоносовь. Т. II. С. 55-59.

- Дубов И. В., 1982. Северо-Восточная Русь в эпоху раннего средневековья. Историко-археологические очерки. Л.: Изд-во ЛГУ. 248 с.

- Дук Д. В., Коц А. Л., 2013. Новые археологические исследования на территории Заполотского посада древнего Полоцка (конец Х -первая половина XII в.)//Stratum plus. № 5: Под знаком Рюриковичей. С. 83-90.

- Ершова Т. Е., 2010. Серебряная подвеска с изображением тамги Рюриковичей из камерного погребения в Пскове//Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. 80-летию со дня рождения Анатолия Николаевича Кирпичникова посвящается/Отв. ред. Е. Н. Носов, С. В. Белецкий. СПб.; М.: Ломоносовь. Т. I. С. 284-289.

- Колибенко О., Колибенко О., Тетеря Д., Юрченко О., 2008. Пiдвiска зi знаком Рюриковичiв з Переяславщини та деякi роздуми з приводу iнтерпретацiї геральдичних пiдвiсок//Науковi записки з української iсторiї: збiрник наукових статей. Вип. 20: Присвячений пам'ятi вiдомого українського археолога-славiста Олега Васильовича Сухобокова. Переяслав-Хмельницький. С. 268-289.

- Комаров К. И., 1995. К истории населения побережья Плещеева озера в X-XIII вв.//Сообщения Ростовского музея. Ярославль. Вып. VIII. C. 137-172.

- Крыласова Н. Б., 1995. Подвеска со знаком Рюриковичей из Рождественского могильника//РА. № 2. С. 192-197.

- Крыласова Н. Б., 2000. Древнерусские изделия в материалах рождественского могильника в Пермской области//Проблемы истории России/Н. Б. Крыласова. Вып. 3: Новгородская Русь: историческое пространство и культурное наследие. Екатеринбург: Банк культурной информации. С. 232-240.

- Леонтьев А. Е., 1996. Археология мери. К предыстории Северо-Восточной Руси. М.: ИА РАН. 340 с.

- Леонтьев А. Е., 2012. На берегах озер Неро и Плещеево//Русь в IX-X вв.: археологическая панорама/Отв. ред. Н. А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 162-177.

- Макаров Н. А., 2012. Суздальское Ополье//Русь в IX-X вв.: археологическая панорама/Отв. ред. Н. А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 194-211.

- Макаров Н. А., Зайцееа И. Е., Красникоеа А. М., 2013. Парадный топорик с княжескими знаками из Суздальского Ополья//фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии: К 00-летию акад. А. П. Деревянко. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. С. 435-444.

- Михеев С. М., 2014. К проблеме атрибуции знаков Рюриковичей//Древняя Русь: Вопросы медиевистики. № 4 (58). С. 45-63.

- Молчанов А. А., 1976. Подвески со знаками Рюриковичей и происхождение древнерусской буллы//ВИД. Л. Т. VII. С. 69-91.

- Молчанов А. А., 2012. Знаки Рюриковичей: древнерусская княжеская эмблематика//Русь в IX-X вв.: археологическая панорама/Отв. ред. Н. А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 436-447.

- Орешников А. В., 1930. Классификация древнейших русских монет по родовым знакам//Известия АН СССР. Л. Сер. VII: Отделение гуманитарных наук. № 2. С. 80-112.

- Рыбаков Б. А., 1940. Знаки собственности в княжеском хозяйстве Киевской Руси X-XII вв.//CA. Т. VI. С. 227-257.

- Шемаханская М. С., Раеич И. Г., 2000. К проблеме археологической идентификации древнерусской подвески//Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства: Симпозиум СНГ и стран Балтии 26-28 июня 2000 г.: Тез. докл./Науч. ред. А. И. Косолапов. СПб. C. 62-64.

- Янин В. Л., 1956. Вислые печати из новгородских раскопок 1951-1954 гг.//Труды Новгородской археологической экспедиции/Под ред. А. В. Арциховского, Б. А. Колчина. М.: Изд-во АН СССР. Т. I. С. 138-163. (МИА; № 55).

- Kovalev R., 2012. Grand Princess Olga of Rus' Shows the Bird: Her 'Christian Falcon' Emblem//Russian History. Vol. 39. Iss. 4. P. 460-517.