Подвески-лунницы Козиевского клада (к постановке проблемы раннесредневековых лунниц)

Автор: В.Е. Родинкова

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 215, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/143183883

IDR: 143183883

Текст статьи Подвески-лунницы Козиевского клада (к постановке проблемы раннесредневековых лунниц)

ПОДВЕСКИ-ЛУННИЦЫ КОЗИЕВСКОГО КЛАДА1 (к постановке проблемы раннесредневековых лунниц)

Среди раннесредневековых древностей Восточной Европы видное место занимают так называемые “древности антов” - своеобразный набор мужских и женских украшений, сформировавшийся в бассейне Среднего Днепра и на Днепровском лесостепном Левобережье в финале эпохи великого переселения народов и известный нам по комплексам типа Мартыновского, Козиевского-Новоодесского, Гапоновского и других подобных кладов. В результате более чем столетнего плодотворного изучения “антских” вещей была в целом разработана их хронология, определена этническая атрибуция и сделан ряд важных заключений относительно этнокультурных и социально-политических процессов, имевших место в Поднепровье в VI-VII вв. н.э. Вместе с тем, многие проблемы пока еще не получили достаточного освещения в литературе. В частности, далек от завершения анализ отдельных категорий изделий - подвесок, пронизок, браслетов и проч., - которые, не являясь столь же значимыми, как фибулы или поясные наборы, составляют, тем не менее, неотъемлемую часть днепровского раннесредневекового металлического убора и в большой степени определяют его культурное своеобразие.

Одной из таких “непредставительных” категорий находок являются подвески в виде трехрогих лунниц и их дериваты из Козиевского клада. Украшения близких форм известны населению Европы с римского времени до эпохи средневековья, однако совместно с вещами круга “древностей антов”, за исключением Козиевского клада, они не встречены. Подобная уникальность делает весьма интересным вопрос о причинах появления подвесок-лунниц именно в составе указанного комплекса, а также о географических и этнических направлениях контактов населения Днепровского Левобережья, о которых они могут свидетельствовать.

В отечественной историографии практически единственной работой, где упоминаются интересующие нас изделия, является статья С.Ю. Карго-польцева и И.А. Бажана, посвященная проблемам хронологии так называемых пельтовидных лунниц (Каргополъцев, Бажан, 1993). Наряду с козиев-скими подвесками авторы приводят данные о еще нескольких раннесредневековых находках, но основная часть анализируемых ими вещей принадлежит более раннему периоду. Это обстоятельство, очевидно, обусловило один из главных выводов исследования: массовое употребление украшений в виде трехрогих лунниц в Европе прекращается в V в., позже изредка встречаются лишь отдельные экземпляры изделий такого типа (Каргополъцев, Бажан, 1993. С. 118, 120). Отметим, однако, что многие из известных в литературе, особенно прибалтийской, находок не вписываются в хронологические рамки римского времени. Дискуссионными являются также относительно ранние датировки, предложенные С.Ю. Каргопольцевым и И.А. Бажаном для некоторых, в частности, поволжских и прикамских комплексов (Каргополъцев, Бажан, 1993. С. 116; ср., например: Амброз, 1971. С. 107, табл. III; Богачев, 1992. С. 159, табл. 13, рис. 26; Гавритухин, 1996. С. 130, рис. 2). Результатом отсутствия работ, посвященных собственно раннесредневековым материалам, стала двойственная ситуация, отмеченная О. А. Щегловой: недавно найденные в Верхнем Поволжье формочки для отливки трехрогих лунниц авторы публикаций на основании хронологических разработок С.Ю. Каргопольцева и И.А. Бажана склонны датировать концом IV-V или V-VI вв., хотя изображения на других входящих в те же комплексы формах зачастую находят прямые соответствия среди значительно более поздних вещей (Фурасьев, 1996. С. 50; Исланова, Мирецкий, 1997. С. 18; Щеглова, в печати). Очевидно, следует предположить, что в раннесредневековый период население ряда регионов Европы продолжало активно использовать украшения в форме трехрогих лунниц, и в этом контексте попытаться определить место экземпляров из Козиевки.

Из-за ограниченного объема статьи и невозможности визуального изучения большей части упоминаемых вещей мы не предлагаем здесь развернутую типологическую схему раннесредневековых трехрогих лунниц. Материал подвергнут лишь предварительной систематизации, которая с привлечением новых данных может быть изменена или дополнена. Выделенные ниже на основе самых общих признаков группы отражают, прежде всего, локальное своеобразие украшений ряда регионов Восточной Европы.

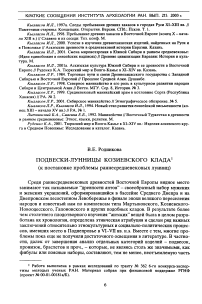

Рис. 1. Литые трехрогие лунницы

1-3 - Козиевский клад; 4, 5 - Циллингталь, погребение D 48; 6 - Княжа Гора; 7 - Данчены; 8 - Сегед-Кундомб, погребение 17; 9 - Бродовский могильник; 10 - Деменковский могильник, погребение 20; 11, 13 - Яуняйкяй (11 - погребение 466; 13 - погребение 349); 12, 18, 19 - Пожере (12 - погребение 78; 18, 19 - погребение 91); 14 - Локстене; 15 - Каарма; 16 - Лайвяй; 17 - Пришманчяй; 20 - Алтене; 21 - Жви-ляй, погребение 197; 22 - Кайлен

В составе Козиевского клада зафиксировано 9 подвесок - трехрогих лунниц и их дериватов. Из них три фрагмента относятся к классу литых изделий. На их лицевой поверхности прослеживается циркульный орнамент. Один экземпляр декорирован также имитацией зерни (рис. 1: 1-3) (Корзухина, 1996. С. 398, кат. 81: 72-74, табл. 5 2: 10-11). Исследователи сближают их с прессованными серебряными украшениями, в центре которых помещено схематическое изображение личины, а вдоль края - кайма из псевдозерни, из погребения D 48 второго среднеаварского периода могильника Циллинг-таль (рис. Г. 4, 5) (Daim, 1990. S. 291, Abb. 18: 5, 6; 19: 12, 14; Гавритухин, Щеглова, 1996. С. 49; Щеглова, 1999. С. 298, рис. 9: 2, 4). Укажем еще несколько находок, с которыми, по нашему мнению, можно сопоставлять ко-зиевские образцы. В днестро-дунайском регионе это, прежде всего, бронзовая литая массивная лунница, орнаментированная прочерченными с помощью циркуля окружностями, связанная с постчерняховским горизонтом могильника Данчены (рис. 1: 7) (Рафалович, 1986. С. 26, табл. LIX: 11). Далее, в погребении 116 могильника Залакомар две маленькие литые трехрогие подвески зафиксированы вместе с серьгами, датирующимися рубежом VIII-IX вв. (Szoke, 1992. S. 845, Taf. 1: 116). Три серебряных лунницы с геометрическим орнаментом в центре и каймой из псевдозерни по контуру, тоже очень небольшие, судя по их расположению у черепа женщины из погребения 687 раннесредневекового могильника Гольяре, служили для украшения головы или головного убора (То&к, 1968. S. 104, Taf. LXXXII: 21-23). Экземпляры из знаменитого клада ювелира в Земянском Врбовке, который был сокрыт во второй половине VII - возможно, начале VIII в., изготовлены, как и образцы из Циллингталя, в технике прессовки, тонкая серебряная фольга, наложенная на пластинчатую основу, богато орнаментирована (Stefanovicova, 1996. S. 276, 278, Abb. 5: 200). Наконец, отметим еще фрагментированное украшение, случайно найденное на Княжой Горе в Среднем Поднепровье. Это подвеска, отлитая из бронзы и декорированная выполненными при отливке композициями из псевдозерни и стилизованными изображениями звериных морд. Последние сходны с изображениями на пальчатых фибулах днепровских типов, на концах “рогов” (рис. 1: 6)2.

Приведенные изделия немногочисленны, к тому же обладают выраженной индивидуальностью, поэтому выделять среди них группы типологически близких вещей кажется нам на данном этапе исследования нецелесообразным. Укажем лишь, что у экземпляров из Козиевского клада, Княжой Горы, Данчен и Залакомара общая техника изготовления - литье. Кроме того, подвеска из Данчен, как и козиевские, украшена циркульным орнаментом, а лунницы из Циллингталя и с Княжой Горы объединяет наличие схематичных изображений звериных голов на концах четко выделенных “рогов”. В целом же рассмотренный материал, на наш взгляд, свидетельствует, что у некоторых групп населения днестро-дунайского региона, как и Среднего Поднепровья, в раннесредневековое время зафиксированы в качестве элемента женского убора трехрогие лунницы. Однако общие принципы, каноны изготовления и использования этих вещей пока не прослеживаются.

В рамках класса литых лунниц особую группу составляют подвески с двумя длинными загнутыми внутрь крайними “рогами” и небольшим выступом между ними (рис. 1: 9, 10), хорошо известные в Прикамье и датирующиеся временем не ранее последней четверти VII в. (Голдина, 1985. Табл. XX: 26, 27; ХЬУШ: 20; Голдина, Водолаго, 1990. С. 84, 93, 94, табл. XXXIX: 4-13; LXVIII: 67; LXIX: 54; Розенфельдт, 1987. Табл. LXVI: 22). Отсутствие очевидной связи между экземплярами из Кози-евского клада и из бассейна Камы избавляет нас от необходимости детального анализа последних. Отметим только, что находка, чрезвычайно близкая рассматриваемым по форме, зафиксирована в погребении 17, относящемся к поздней фазе аварского могильника Сегед-Кундомб (рис. 1: 5) (Salomon, Sehestyen, 1995. Р. 12, 58, pl. 2: 17, 3).

Перспективным в плане поиска аналогий украшениям из Козиевско-го клада кажется северо-западное направление. С.Ю. Каргопольцев и И. А. Бажан указывают на сходство их с лунницей из Финнешторпа (Каргопольцев, Бажан, 1993. С. 118, рис. 6: 8), однако, по нашему мнению, в юго-восточной Балтии существуют и гораздо более близкие им вещи. В рамках заданной темы должны быть рассмотрены три группы литых изделий. Первую составляют серебряные или бронзовые неорнаменти-рованные подвески с полукруглым верхом и тремя выступами-”рогами” в виде небольших треугольников, иногда со срезанной вершиной, внизу (рис. 1: 20, 21). Ко второй относятся аналогичные по форме украшения, но декорированные выгравированным зигзагом и окружностями (рис. 1: 11-13, 18, 19). Наконец, в третью группу входят богато орнаментированные лунницы с выделенными удлиненными “рогами”, которые оканчиваются округлыми выступами и иногда соединяются между собой перемычками (рис. 1: 14—17). Экземпляры первой из перечисленных групп известны среди древностей земгалов, в Дзербене, в материалах могильника Яуняйкяй, в погребениях 100 и 125 могильника Пожере, погребении 197 могильника Жвиляй, в культурном слое городища Алтене, а также на Люцинском могильнике (Latvijas archeologija, 1926. Att. 54: 6; Latvijas PSR arheologija, 1974. Tab. 41: 9; TautaviZius, 1984. Pav. 17: 1, 2; 19: 1; Vaitkunskiene, 1981. Pav. 13; 1992. Pav. 5; Graudonis, 1983, Att. 32: 5; Люцинский могильник. 1893. Табл. VII: 5). Подвески второй группы происходят из погребения 14 и случайных находок на могильнике Каштауна-ляй, погребений 78, 91 и случайных находок могильника Пожере, погребений 349, 459, 466 могильника Яуняйкяй (Vaitkunskiene, 1984. Pav. 20, 21; Tautavicius, 1984. Pav. 13: 1, 2; 14: 1, 2; 23; 24: 1; 1996. Pav. 109: 7; 112: 3, 4). Развитием этой типологической линии являются, очевидно, изделия третьей группы, обнаруженные в Калснаве, Некене, Лайвяй, в нескольких погребениях могильника Пришманчяй, в культурном слое городища Локстене (Latvijas archeologija, 1926. Att. 54: 4, 7; Latvijas PSR arheologija, 1974. Tab. 61: 1; Jankauskas, 1992. Pav. 1; Volkaite-Kulikauskiene, 1997. Pav. 8 8: 2; 89; Mugurevi^s, 1977. Tab. XXXVII: 22). Аналогичные украшения есть также в Эстонии (Tallgren, 1925. S. 74, Abb. 100) и Финляндии

(Kivikoski, 1973. Taf. 87: 764; 88: 769). Массовое распространение лунниц первых двух групп приходится, по-видимому, на вторую половину VII в. и, в большей степени, на VIII в. (Tallgren, 1925. S. 74; Vaitkunskiene, 1984. Р. 92; Tautavitius, 1984. Р. 117; 1996. Р. 231; Graudonis, 1983. Lpp. 82). Образцы же с округлыми завершениями “рогов” бытуют в более позднее время, вплоть до XV в. (Volkaite-Kulikauskiene, 1997. Pav. 88: 2; 89; Mugurevids, 1977. Lpp. 82).

Рассматриваемые вещи носились на груди и служили цепедержателями на фибулах или булавках (рис. 1: 18, 19, 21), поэтому обладают одной характерной особенностью: внизу каждого “рога” у них отлиты петли или ушки для крепления дополнительных украшений. К сожалению, все три литые лунницы Козиевского клада повреждены. О. А. Щеглова считает их элементами ожерелья (Щеглова, 1990. С. 175, 176, рис. 7: 6, 8), однако судить сейчас, были ли они самостоятельными подвесками или к ним прикреплялись какие-либо еще детали, сложно. В целом же, сходство лунниц из Козиевки и юго-восточной Балтии в технологическом, стилистическом и функциональном отношении кажется достаточно большим. Возможно, однако, что в данном случае мы имеем дело не с механическим заимствованием определенной формы вещей - трехрогих лунниц - с одной территории на другую, с северо-запада на юго-восток, а со сходными направлениями эволюции близких типов украшений, восходящих к общим прототипам, как в балтийском регионе, так и в бассейне Днепра.

Характерно, что ювелиры Прибалтики использовали мотив трехрогой лунницы не только при изготовлении подвесок-цепедержателей, но и как элемент оформления фибул. Застежки со щитками подобных форм известны еще в V в. (Nerman, 1929. S. 24, Abb. 18, 19). Особый интерес вызывают фибула из Кайпен, которую Б. Нерман относит к концу VI—VII в. (рис. 1: 22) и чрезвычайно близкая ей находка из могильника Калниеши П, датируемая В.В. Седовым VII-VIII вв. (Nerman, 1929. S. 25, Abb. 20; Седов, 1987. Фото 23). Их “трехрогие” щитки, разделенные по продольной оси и снабженные двумя полушаровидными выпуклостями, демонстрируют несомненную стилистическую близость с приведенными выше цепедержателями. Возможно, отмеченное сходство свидетельствует о генетической связи между этими вещами.

По данным А.Г. Фурасьева, фрагмент бронзовой лунницы происходит еще с селища Заозерье Новгородской области (Фурасьев, 1996. С. 50), однако до его публикации оценивать степень близости данной вещи с прочими подобными украшениями северо-западного региона, как и с козиевскими экземплярами, невозможно.

В рамках настоящей работы следует уделить внимание также литейным формам, на которые нанесены изображения трехрогих лунниц, хотя прямые аналоги подвескам из Козиевского клада среди этих изображений пока неизвестны. Такие формы зафиксированы как на юге, в комплексе из Бернашовки (рис. 2: 25, 26) (Винокур, 1997. С. 56, 5 8, рис. 18, 19), так и на более северных территориях, в Верхнем Поволжье и Поднепровье (рис. 2: 28-30; 3) (Фурасьев, 1996. С. 49, 50, рис. 11: 11; Исланова, Мирец-кий, 1997. С. 16, рис. 2: 3; Штыхов, 1966. С. 245, рис. 3: 3). Вырезанные на

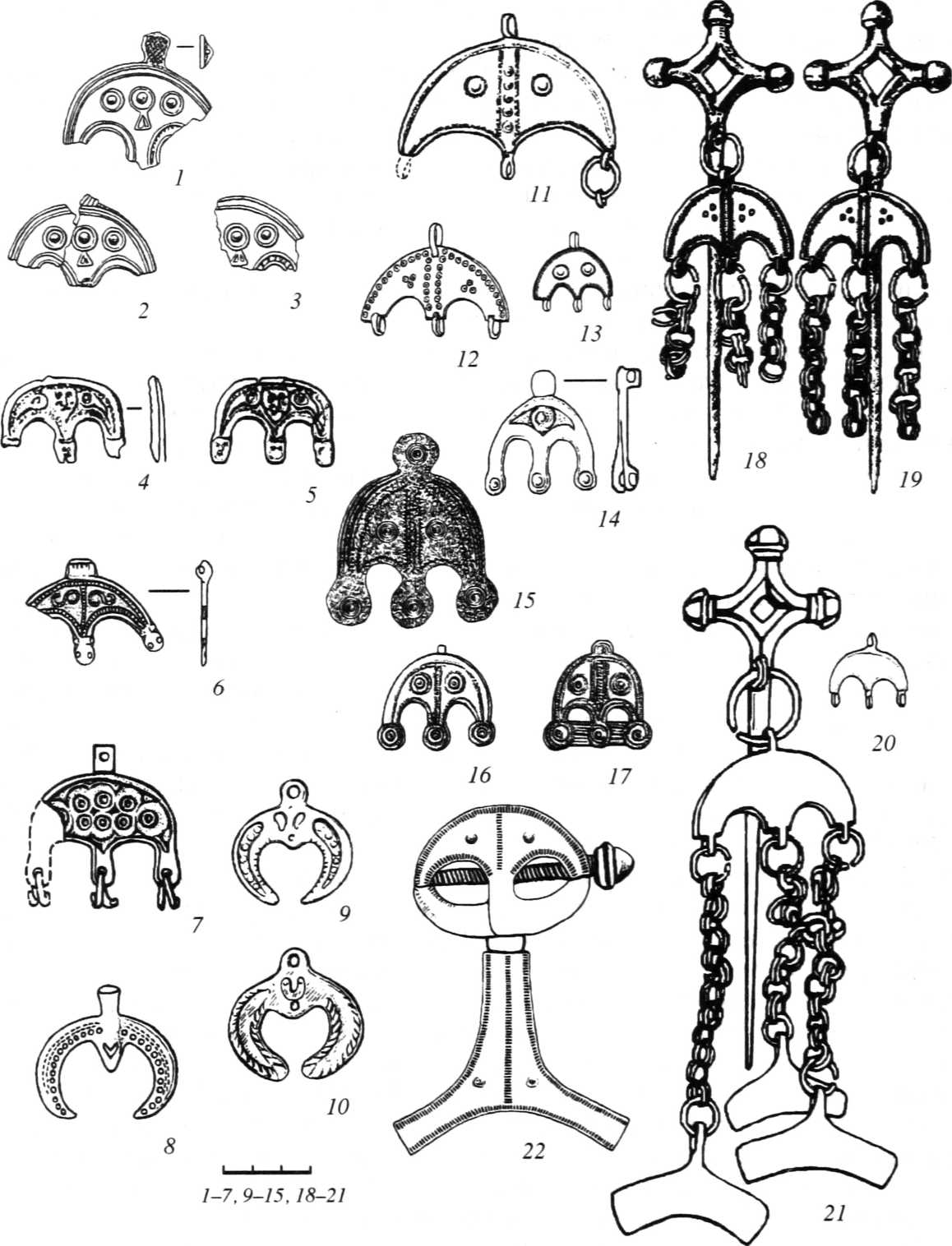

Рис. 2. Пластинчатые подвески-лунницы и каменные литейные формы с изображениями лунниц

1, 4-8 - Козиевский клад; 2 - Свила I; 3 - Банцеровщина; 9, 10 - Любахин I, курган ]', 11 - Рысна-Сааре 11, курган 2; /2 - Горско; 13-16 - Юргайчяй (13 - погребение 7; 14 - погребение 4; 15 - погребение 10); 17 -Армиево, погребение 135; 18,19 - Бирск (18 - погребение 57; 19 - погребение 27); 20 - Лелешки, погребение 14 (271); 21,22 - Черкут; 23 - Кузьминское, погребение 42; 24 - Варни, погребение 222; 25, 26 - Берна-шовка; 27 - Зимно; 28 - Витебск; 29 - Подол ПІ; 30 - Осечен них лунницы достаточно разнотипны; в целом они обладают меньшими размерами по сравнению с основной массой рассмотренных ранее литых изделий. Следует отметить, что отливки из интересующих нас форм использовались, очевидно, как самостоятельные подвески или нашивки, поскольку петли для крепления дополнительных украшений на концах их “рогов” не предусмотрены. Этот факт отличает их от стандартизированных прибалтийских находок и сближает с “южными” экземплярами из Циллингталя, с Княжой Горы и проч. Специальные исследования, в том числе и экспериментальные, показали, что формочки шз мягких пород камня могли использоваться для непосредственного изготовления украшений из низкотемпературных свинцово-оловянных сплавов {Моора, 1963; Щеглова, 2001. С. 49; Шаблавина, 1999). Исходя из этого, следует предположить, что трехрогие лунницы в эпоху раннего средневековья являлись не только дорогостоящими серебряными и бронзовыми элементами престижного женского убора, но и сравнительно дешевым объектом массового спроса рядовых слоев населения. Согласно последним разработкам в области хронологии мелких украшений из свинцово-оловянных сплавов, техника их литья, как и основной набор форм, начинают распространяться с территории Поднестровья, Побужья и Среднего Подунавья не ранее конца VI в. {Щеглова, 2001. С. 52, 53).

В Козиевском кладе зафиксированы еще 6 лунниц, вырезанных из тонкой металлической пластины, т.е. относящихся к классу пластинчатых изделий. Среди них особое место занимает фрагмент весьма качественно выполненной подвески, украшенной полушариями и каймой из точек, выбитых пунсоном (рис. 2: 7) {Корзухина, 1996. С. 398, кат. 81: 77, табл. 5 2: 9). Прочие 5 экземпляров выглядят проще и грубее, полукруглая форма верхней части у них заменяется либо прямыми плечиками, либо двумя аморфными выступами, “рога” широкие, не всегда четко выделены. Три из них также орнаментированы каемкой из пунсонных точек по контуру. По-видимому, эти вещи являлись составными частями сложных пластинчатых ожерелий, так как некоторые сохранились соединенными с обрывками цепочки, кроме того, к “рожкам” трех экземпляров прикреплены трапециевидные подвески (рис. 2: 4-8) {Корзухина, 1996. С. 398, 399, кат. 81: 75, 76, 99а, б, табл. 56: 2,3; 53: 77, 18). Характерно, что с прочими деталями ожерелий рассматриваемые образцы соединялись при помощи отверстий, пробитых прямо в пластине, а не посредством приклепанного ушка, как лунница на рис. 2: 7. Очевидно, их следует считать упрощенными подражаниями, изготовленными по образцу фрагментированной подвески с орнаментом из пунсонных полушарий и точек (рис. 2: 7) или, что менее вероятно, литых экземпляров, рассматривавшихся выше (рис. 1: 1-3).

Наиболее близкими параллелями самой качественной из пластинчатых лунниц Козиевки являются находки с городищ Свила I и Банцеровщи-на в междуречье Немана и Западной Двины {Шадыро, 1989. С. 42, рис. 38: 1; Митрофанов, 1967. С. 261, рис. 2: 9; Корзухина, 1996. Табл. 115: 3). Обе они бронзовые, украшены пунсонным орнаментом, а к экземпляру из Банцеровщины прикреплены еще две трапециевидные подвески (рис. 2: 2,3). Несмотря на то, что изделие из Свилы несколько мень- ше бандеровского и козиевского по размерам, их общее типологическое и стилистическое сходство не вызывает сомнений и позволяет выделять их в самостоятельную группу пластинчатых трехрогих лунниц. К этой же группе, вероятно, нужно причислять и 5 описанных выше подвесок-дериватов Козиевского клада.

С нашей точки зрения, однако, днепровские украшения необходимо рассматривать в более широком контексте. В лесной зоне Восточной Европы от Балтийского моря до Верхней Камы чрезвычайно распространены вещи, исполненные в той же технике, т.е. вырезанные из тонкого металлического листа. Среди них есть и трехрогие лунницы, правда, несколько иных форм, нежели происходящие из Козиевки. Одну из “лесных” групп составляют, в частности, бронзовые и серебряные пластинчатые подвески с тонкими загнутыми внутрь крайними “рогами” и едва намеченным выступом между ними из погребений 135 и 191 Армиевского могильника в Верхнем Посурье и погребений 27, 57, 123 Бирского могильника в Башкирии (рис. 2: 17-19) (Голубева, 1987. Табл. XLV: 3; Богачев, 1992. Рис. 26: п. 191; Мажитов, 1968. С. 88, 92, 101,102, табл. 2: 20-22). Близки этим вещам серебряные экземпляры из кургана 2 могильника Рысна-Сааре II в юго-восточной Эстонии и кургана 1 могильника Любахин I на границе Новгородской и Вологодской областей (рис. 2: 9-11) (Аун, 1992. С. 126, 127, рис. 51: 1 Г, Каргопольцев, Бажан, 1993. С. 118, рис. 6: 14,19, 20; Баиіенькин, 1995. С. 25, рис. 8: 1, 2), но их закрученные в спирали крайние “рога” позволяют рассматривать их как отдельную группу восточноевропейских пластинчатых лунниц. Похожие украшения, но сделанные из железа, происходят также из нескольких пунктов в Финляндии (Kivikoski, 1973. S. 87, Taf. 70: 633). Еще один блок материала формируют “медные” пельтовидные лунницы с массивным средним выступом на нижнем крае, гладкие или орнаментированные выпуклыми полушариями и точками (рис. 2: 23). Они зафиксированы в ряде погребений Кузьминского и Борковского могильников в Поочье (Спицын, 1901. С. 34, табл. XV: 2).

Небольшую, но выразительную группу находок составляют пластинчатые подвески в форме сердечек, которые мы вслед за другими исследователями склонны считать производными от трехрогих лунниц. Очевидно, эти вещи характерны лишь для населения лесной зоны Восточной Европы, на юге подобные формы неизвестны (рис. 3). Исключением могут быть изделия, найденные на могильнике Черкут в Венгрии (рис. 2: 21, 22) (Kiss, 1977. Pl. II: 3, 4), однако они выполнены в другой технике, кроме того, их типологическая связь с трехрогими лунницами, на наш взгляд, неочевидна. По мнению некоторых специалистов, к “сердечкам” следует причислять также украшение, для отливки которого предназначалась формочка с городища Зимно (рис. 2: 27) (Ауліх, 1972. С. 74, табл. XV: 5; Щеглова, в печати); мы рассматриваем данную находку как результат эволюции не трехрогих, а, скорее, двурогих лунниц, анализ которых не входит в задачи настоящего исследования.

На севере пластинчатые серебряные и бронзовые подвески сердцевидной формы известны в балтийском регионе: в захоронениях 4, 7, 10 могильника Юргайчяй (TautaviZius, 1996. Pav. 65'. 1,2,4,5), в кургане у д. Гор-

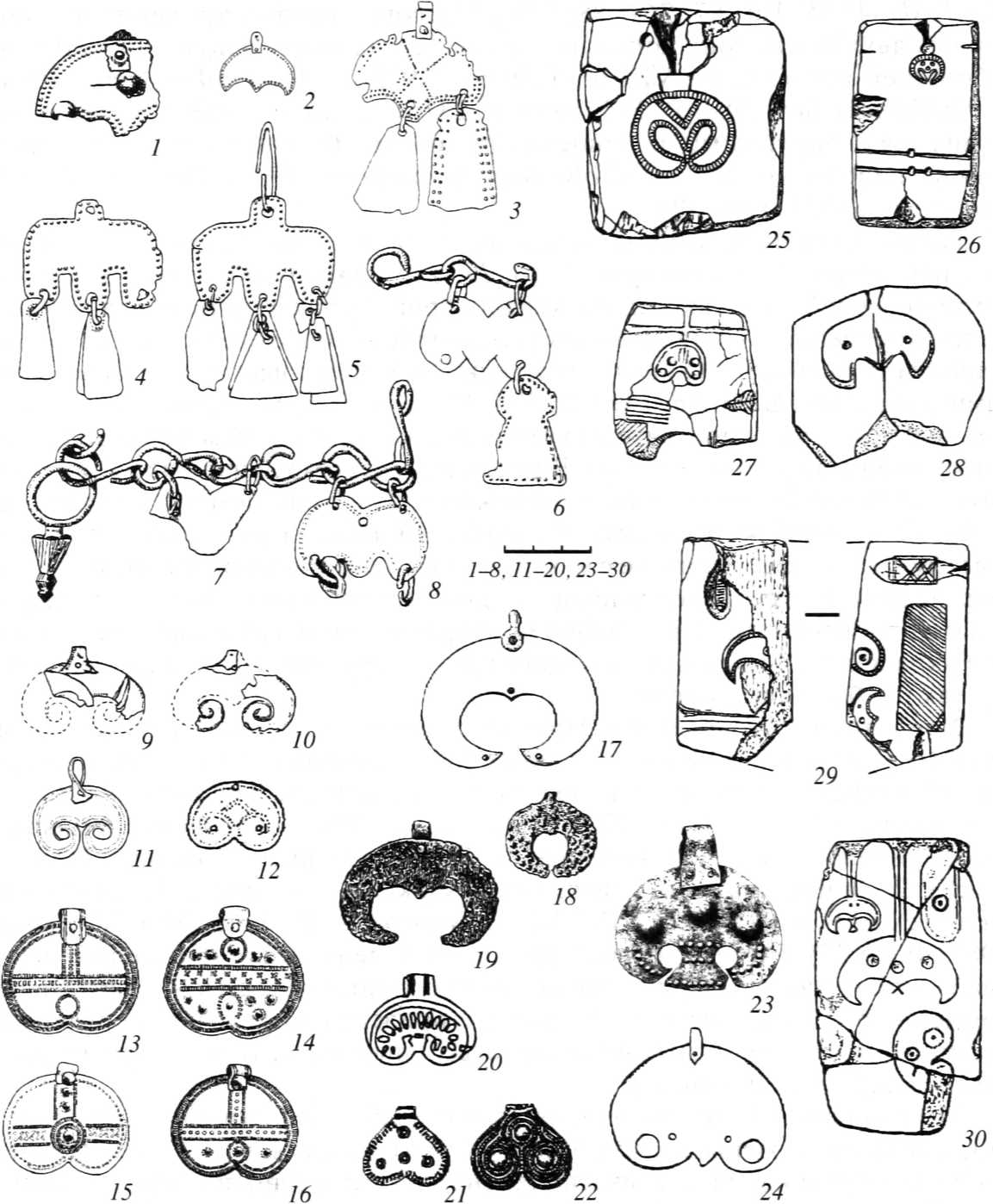

Рис. 3. Распространение трехрогих лунниц и каменных литейных форм с их изображениями I - литые трехрогие лунницы днестро-дунайского и днепровского регионов (рис. 1: 6, 7); II — прессованные трехрогие лунницы (рис. 1: 4); III - литые лунницы прикамской группы (рис. 1: 9); IV - литые орнаментированные трехрогие лунницы-цепедержатели (рис. 1: //); V - литые неорнаментированные трехрогие лунницы-цепедержатели (рис. 1: 20); VI - литые трехрогие лунницы-цепедержатели с округлым завершением “рогов” (рис. 1: 16); VII - литейные формы с изображениями трехрогих лунниц (рис. 2: 25); VIII - литейные формы с изображениями сердцевидных подвесок (рис. 2: 30); IX - пластинчатые трехрогие лунницы с пунсонным орнаментом (рис. 2: /); X - пластинчатые лунницы с загнутыми внутрь “рогами” (рис. 2: /7); XI - пластинчатые лунницы со спирально закрученными “рогами” (рис. 2: 11); XII - пластинчатые пельтовидные лунницы с массивным средним “рогом” (рис. 2: 23); XIII - пластинчатые сердцевидные подвески (рис. 2: 12); XIV - пластинчатые подвески - дериваты псевдопряжек (рис. 2: 24).

1 - Козиевка; 2 - Княжа Гора; 3 - Бернашовка; 4 - Данчены; 5 - Сегед-Кундомб; 6 - Черкут; 7 - Залако-мар; 8 - Циллингталь; 9 - Гольяре; 10 - Земянский Врбовок; 11- Лелешки (бывш. Лелескен); 12 - Юр-гайчяй; 13 - Жвиляй; 14 - Пожере; 15 - Пришманчяй; 16 - Каштауналяй; 17 - Циемальде; 18 - Межотне; 19 - Яуняйкяй; 20 - Алтене; 21 - Локстене; 22 - Калснава; 23 - Дзербене; 24 - Каарма; 25 - Банцеровщи-на; 26 - Свила I; 27 - Витебск; 28 - Лоози; 29 - Рысна-Сааре II; 30 - Горско; 31 - Любахин I; 32 - Подол III; 33 - Осечен; 34 - Кузьминское; 35 - Борки; 36 - Армиево; 3 7 - Концовский могильник; 38 - Шор-Унжинский могильник; 39 - могильник “Чертово городище”; 40 - Варнинский могильник; 41 - Демен-ковский могильник; 42 - Больше-Висимский могильник; 43 - Верх-Саинский могильник; 44 - Бродовский могильник; 45 - Неволинский могильник; 46 - Бирск; 47 - Лудза (бывш. Люцин); 48 - Лайвяй ско (рис. 2:12-16) (Спицын, 1915. С. 238, рис. 34: 10; Каргопольцев, Бажан, 1993. С. 118, рис. 6: 13). К ним примыкают 6 штампованных экземпляров, составлявших ожерелье, из погребения 14 (271) могильника Лелешки (бывш. Лелескен) (рис. 2: 20) (Кулаков, 1989. С. 169, 186, рис. 24: 4), а также изображения на каменных формочках из Подола III, Осечена и из кургана 6 в Лоози (рис. 2: 29, 30) (Фурасъев, 1996. С. 50, рис. 11: 11; Исланова, Мирецкий, 1997. С. 16, рис. 2: 3; Аун, 1992. Табл. XIX: 6). Происхождение этих вещей можно связывать с находками типа Рысна-Сааре II и Любахи-на I (рис. 2: 9-11), но не исключено, что некоторые из них, например, образцы из Лелешек, имеют центральноевропейские прототипы, как полагает В.И. Кулаков.

Остановимся еще на подвесках, нижний край которых оформлен в виде двух полукружий с треугольным выступом между ними. По сторонам этого выступа изделия, как правило, орнаментированы парными круглыми сквозными отверстиями и выдавленными полушариями (рис. 2: 24). Такие находки зафиксированы на ряде памятников позднеазелинской и поломской культур (Казаков, 1991. С. 15, 17, рис. 1: 1-6). С.Ю. Каргопольцев и И.А. Бажан помещают их в контекст эволюции трехрогих пельтовидных лунниц (Карго-полъцев, Бажан, 1993. С. 116, рис. 4: 23). Но существует и другая точка зрения. Е.П. Казаков считает рассматриваемые украшения результатом развития псевдопряжек; по его мнению, впервые они в качестве ременных накладок появляются среди именьковских и бахмутинских древностей, откуда через короткое время заимствуются финно-угорскими племенами - носителями поломской и азелинской культур - и трансформируются в подвески (Казаков, 1991. С. 19). Эту гипотезу подтверждают находки снабженных шпеньками изделий интересующей нас формы среди поясных украшений, например, в погребениях Коминтерновского II могильника (Казаков, 1991. С. 17, рис. 1: 10-17).

По поводу хронологии древностей лесной зоны Восточной Европы и, в частности, пластинчатых подвесок-лунниц и их дериватов в литературе высказывались различные мнения. С.Ю. Каргопольцев и И.А. Бажан полагают, что украшения из Рысна-Сааре II, Горско, Любахина I “наряду с другими ХИ, надежно датируют нижнюю хронологическую границу памятников типа Линдора-Полибино концом IV - первой половиной V в.” (Каргополъ-цев, Бажан, 1993. С. 118). В Поволжье и Прикамье, с их точки зрения, лунницы появляются “практически синхронно с Черняховскими... доживая там до V в.” (Каргопольцев, Бажан, 1993. С. 116). К этому же времени относил бытование рассматриваемых вещей у населения, оставившего Кузьминский и Борковский могильники, П.П. Ефименко (Ефименко, 1926. С. 69, 78, рис. 3: 16; табл. I; И; 1937. С. 50). С другой стороны, М. Аун указывает на сходство экземпляра из Рысна-Сааре II с изделиями VIII в. из Литвы (Аун, 1992. С. 126, 127). Сердцевидная подвеска из Горско аналогична образцам из Юргайчяя, одного из могильников земли Ламаты VIII в. (Tautavicius, 1996. Р. 361). Украшения из Лелешек встречены в комплексе с фибулами, которые, согласно хронологической шкале В.И. Кулакова, были в обращении в 550-600 гг. (Кулаков, 1989. С. 186). С третьей четвертью VI в. связывает лунницу из армиевского погребения 191 А.В. Богачев (Богачев,

1992. С. 159, 160, рис. 26, табл. 13). Захоронение 123 в Бирске, содержавшее интересующие нас вещи, принадлежит к поздней фазе развития могильника по И.О. Гавритухину (Гавритухин, 1996. С. 130, рис. 2); А.К. Амброз относил его к VII в. (Амброз, 1971. С. 107, табл. III). В VII в., по мнению этого исследователя, пластинчатые подвески-лунницы появились и в комплексах рязано-окских могильников (Амброз, 1971. С. 113). Находка на городище Бан-церовщина была сделана в культурном слое третьей четверти I тыс. н.э. (Митрофанов, 1967. С. 261).

Мы не предполагаем в данной работе поставить точку в споре о времени существования украшений в виде трехрогих лунниц в восточноевропейской лесной зоне. Отметим лишь, что при современном состоянии изучения этой проблемы, без дополнительных аргументов, подтверждающих их ранние даты, достаточно весомых оснований не считать рассматриваемые вещи одним из элементов “лесного” металлического убора в раннем средневековье мы не видим.

Итак, лунницы Козиевского клада относятся к двум классам: литых и вырезанных из пластины изделий. Литым экземплярам полные аналоги пока неизвестны. По форме, способу изготовления и орнаментальной стилистике, с нашей точки зрения, им близки цепедержатели, являющиеся одним из элементов материальной культуры юго-восточной Балтии. Вырезанные из пластины вещи, вероятно, связаны с кругом пластинчатых подвесок лесной полосы Восточной Европы. Образцом для их изготовления могла послужить лунница, сохранившийся фрагмент которой выказывает очевидное сходство с находками из Свилы и Банцеровщины. Локализация последних, по-видимому, позволяет предположить наличие в раннесредневековое время определенных контактов между населением юго-восточной части балтийского региона и Днепровского лесостепного левобережья. Эти контакты могли осуществляться в рамках перемещения людей и предметов материальной культуры по одному из важнейших водных торговых путей древности - из Балтийского в Черное море через Западную Двину, Неман, Днепр. Правда, изделия в виде трехрогих лунниц, обычные для северо-запада Восточной Европы, не характерны для “антского” металлического убора; их находка в составе Козиевского клада, как уже было отмечено, пока единственная. Поэтому для определения конкретных форм и характера связей между племенами, населявшими балтийский и днепровский регионы в VI-VII вв., необходимо в будущем привлечь к анализу и другие категории материала.

Присутствие подвесок-лунниц именно в Козиевке, по-видимому, неслучайно. Этот клад занимает особое место среди комплексов “антских древностей” как по количеству содержащихся в нем уникальных вещей, так и по чрезвычайной широте демонстрируемых ими связей. Например, козиевские браслеты с расширенными прямоугольными в сечении концами находят многочисленные аналогии среди материалов рязано-окских могильников, шаблоны для изготовления глиняных разъемных литейных форм, возможно, свидетельствуют о знакомстве их владельца с технологическими приемами, использовавшимися мастерами-ювелирами раннесредневекового Боспора (Родинкова, 2003), односпиральные височные кольца известны среди древностей восточной Литвы. Свое место среди всех этих вещей занимают и трехрогие подвески-лунницы, являя собой еще одно подтверждение прозрачности межплеменных и межэтнических границ в эпоху великого переселения народов.