Подводно-морские вулканиты в верхнерифейских отложениях Пай-Хоя

Автор: Никулова Н.Ю., Пономаренко Е.С., Старикова Е.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (246), 2015 года.

Бесплатный доступ

В верхнерифейском разрезе Пай-Хоя описана ассоциация вулканогенно-осадочных и вулканогенных пород (травертин - гиалокластит - лавокластит), присутствие которой является индикатором начального этапа подводного вулканизма. Травертин обнаружен на контакте линзовидного тела вторичных микробиальных доломитов и субмаринных вулканогенных образований. Он содержит обломки основного вулканита, погруженные в неоднородный карбонатный матрикс, имеющий сложное строение и состоящий преимущественно из доломита с незначительной примесью железистого хлорита, биотита, мусковита, сульфида и гидроксида железа. Выделено четыре генерации карбоната, различающиеся по морфологии и генезису и отражающие этапность эпигенетических преобразований и процессов минералообразования. Изотопный состав углерода и кислорода указывает на образование карбоната в мелководных условиях тепловодного бассейна. Гиалокластиты, сложенные округлыми обломками основного вулканита и глинисто-слюдистым заполнителем, по химическому составу соответствуют щелочным базальтам островодужного этапа. В глинистой фракции заполнителя преобладают железистый хлорит и иллит. Присутствие иллита обусловлено седиментационно-диагенетическим преобразованием осадка в щелочной среде. Cостав литокластов в лавокластите повторяет состав гиалокластов. По петрохимическим показателям он аналогичен низкотитанистым магнезиальным щелочным андезибазальтам среднеморозовской подсвиты. Oбразование рассмотренной ассоциации проходило на месте микробиальной постройки, располагавшейся поблизости от магматического очага. Формирование травертина происходило за счет взаимодействия катионов Ca, Mg, Fe с угле кислотой из гидротермального раствора или выделяющейся при разложении захороненной биогенной массы. Появление гиалокластитов фиксирует однократный пеплово-лавововый выброс, предшествующий накоплению пластовых вулканитов и вулканомиктовых терригенных пород морозовской свиты.

Травертин, гиалокластит, вулканит, карбонат, доломит, обломки

Короткий адрес: https://sciup.org/149128656

IDR: 149128656

Текст научной статьи Подводно-морские вулканиты в верхнерифейских отложениях Пай-Хоя

Вулканогенные и вулканогенноосадочные отложения широко распространены в составе рифейских образований Пай-Хоя. Состав вулканитов морозовской и сокольнинской свит известен с начала их изучения, выполненного при геологической съемке масштаба 1:50 000 (Шляхов, 1968 г.; Микляев, 1971 г.). В ходе этих работ закартированы районы выходов свит, изучена их стратиграфия, выполнено детальное петрографическое описание вулканитов, получены их петрохимические характеристики. На основании этих данных сделан вывод о корреляции вулканитов с бе-дамельской серией Полярного Урала. Впоследствии материалы упомянутых работ использовались в сводках, посвященных анализу магматиче- ских формаций региона [1, 4]. Новый фактический материал и геохимические характеристики вулканитов получены только в последние годы в ходе ГДП-200 Амдерминской площади, проводимого ЗАО «Поляргео». Первые результаты этих работ опубликованы Т. А. Каневой [3] и к настоящему времени являются наиболее информативным материалом, посвященным геохимии вулканитов морозовской свиты.

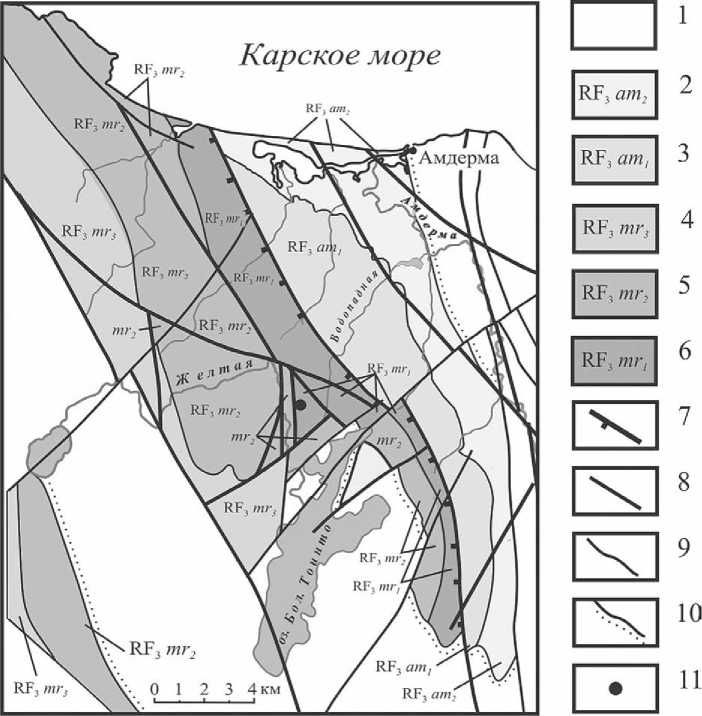

Породы, образовавшиеся в результате подводных эксплозивных извержений, до настоящего времени не были известны в изучаемом районе. Их присутствие позволяет установить палеогеографическую обстановку и геодинамический режим территории и может являться поисковым признаком гидротермально-осадочных стра-тиформных руд. Выходы подводноморских вулканогенно-осадочных пород обнаружены в междуречье рек Желтая и Водопадная в северо-западной части Пай-Хоя (рис. 1).

Изученный разрез расположен в зоне тектонического контакта нижней и средней подсвит верхнерифей-ской морозовской свиты (RF3mr). Нижняя подсвита морозовской свиты представлена чередованием пачек глинистых, кремнистых сланцев, известняков, доломитов и грубообломочных вулканогенно-осадочных образований (туфоконгломератов и ту-фогравелитов). Такая породная ассоциация соответствует шельфовой зоне прототропиков и протосубтропиков с химически-биохимическим типом карбонатонакопления [2]. В нижней части разреза подсвиты располагается выдержанная по простиранию конгломерато-гравелитовая толща (20—30 м), благодаря характерному, легко узнаваемому облику используемая в качестве маркера при корреляции частных разрезов. Псефиты маркирующего горизонта согласно залегают на карбонатнокремнистых алевролитах и известковистых песчаниках с линзами доломитов. Последние образуют крупные холмообразные (линзовидные) постройки — палеорифы — высотой (мощностью) от 5.0 до 40—50 м, протяженностью до 60—100 м, сложенные массивными вторичными доломитами с теневой микробиальной структурой. Граница нижней и средней подсвит морозовской свиты проводится по появлению в разрезе вул-каномиктовых или туфогенных образований. В разрезе средней подсвиты 28

преобладают вулканомиктовые песчаники с подчиненным количеством вулканогенных пород с прослоями хлорит-серицит-кварцевых сланцев и линзами доломитов. В междуречье рек Желтая и Водопадная в поле развития отложений, внешне схожих с гравелитами — маркерами нижней подсвиты морозовской свиты, обна

Рис. 1. Схема строения докембрийского выступа Амдерминского блока на северозападном Пай-Хое (по материалам ГДП-200 ЗАО «Поляргео», 2015 г.). Условные обозначения: 1 — палеозойские отложения нерасчлененные; 2 — амдерминская свита, верхняя подсвита: кристаллические, микрофитолитовые известняки, редкие линзы кремней; 3 — амдерминская свита, нижняя подсвита: тонкокристаллические углеродистые известняки; 4 — морозовская свита, верхняя подсвита: сланцы глинистые, известняки, доломиты, базальты, андезибазальты, андезиты, риодациты, их туфы, туфопесчаники; 5 — морозовская свита, средняя подсвита: сланцы по кислым туфам, реже — лавам, туфопесчаникам, вулканомиктовые песчаники, линзы доломитов, редко — прослои базальтов, андезибазальтов, субвулканические и экструзивно-жерловые образования; 6 — морозовская свита, нижняя подсвита: сланцы глинистые, кремнистые и углеродистые, известняки, доломиты, известковистые алевролиты и песчаники, полимиктовые конгломераты и гравелиты, туфограве-литы; 7 — надвиги; 8 — разрывные нарушения; 9—10 — границы стратиграфических подразделений

Fig. 1. Structural scheme of Precambrian bench (Amderminsky unit) in North-Western Pay-Khoy (based on CDP-200 CJSC «Polyargeo», 2015). Legend: 1 — undifferentiated Paleozoic deposits; 2 — amderminskaya formation, upper subformation: crystalline, micro-phytolithic limestones, rare silica lenses; 3 — amderminskaya formation, lower subformation: fine crystalline carbonaceous limestones; 4 — morozovskaya formation, upper subformation: clay shales, limestones, dolomites, basalts, andesites, andesibasalts, rhyodacites, their tuffs, tuff sandstones; 5 — morozovskaya formation, middle subformation: shales on acidic tuffs, rarer — lavas, tuff sandstones, volcanomictic sandstones, dolomite lenses, rare — layers of basalts, andesibasalts, subvolcanic and extrusive vent structures; 6 — morozovskaya formation, lower subformation: clay, silica and carbon shales, limestones, dolomites, calcareous siltstones and sandstones, polymictic conglomerates and gravelites, tuff gravelites; 7 — thrusts; 8 — faults; 9—10 — boundaries of stratigraphic units: 9 — conformable, 10 — unconformable; 11 — location of the studied section

ружены грубообломочные породы, состоящие из округлых (до сферических) обломков основных вулканитов с корочками закалки в гемати-тизированном глинисто-кремнистом цементе, определенные нами как субмаринные грубообломочные вулканокластические образования — гиалокластиты. Нижняя часть раз-

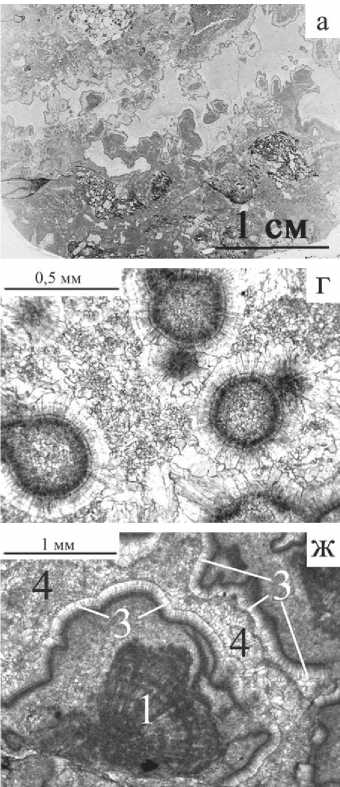

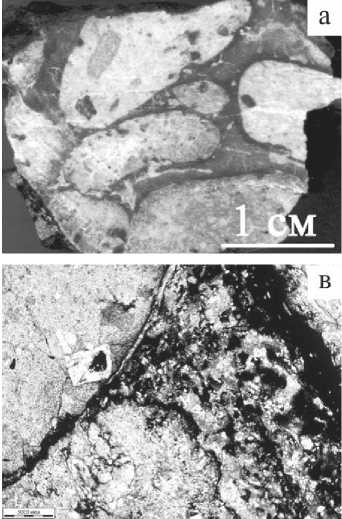

Рис. 2. Травертин: а — общий вид; б — корочка закаливания на обломке основного вулканита; в — микроофитовая структура вулканита; г — глинисто-карбонатные микробиальные образования (поперечное сечение); д — замещенное карбонатом зерно плагиоклаза; е, ж — распределение различных типов карбоната: е — микробиальный (1-й генерации), ботроидальный (2-й генерации), позднедиагенетический (4-й генерации); ж — микробиальный (1-й генерации), фибровый крустификационный (3-й генерации), позднедиагенетический (4-й генерации); з, и — микробиальные (?) образования в доломите: з — кристалл доломита (I) и кокковидные формы (II), и — коккоидные (II) и нитчатые (III) формы микрофоссилий (?). Фото б, г, д, е, ж — в проходящем свете; а, в, д — николи скрещены; з, и — фото сканирующего электронного микроскопа

Fig. 2. Travertine: a — general view; б — hardening crust on the fragment of basic volcanite; в — microophytic structure of volcanite; г — clay-calcareous microbial structures (cross section); д — plagioclase grain substituted by carbonate.; е, ж — distribution of different types of carbonate: e — microbial (1st generation), botroidal (2nd generation), late diagenetic (4th generation); ж — microbial (1st generation), fibrous crustification (3rd generation), late diagenetic (4th generation); з, и — microbial (?) structures in dolomite: з — dolomite crystal (I) and coccoid forms (II), и — coccoid (II) and filamentous (III) forms of microfossils (?). Photos б, г, д, е, ж — in transmitted light; а, в, д — nicols crossed; з, и — photo by scanning electron microscope реза сложена доломитами. На контакте гиалокластитов и доломитов установлены травертины (рис. 2, а), содержащие гиалокластовые обломки основного состава (рис. 2, а, б). Древние морские травертины — достаточно редкие геологические объекты, присутствие которых однозначно указывает на условия образования и источники вещества [2, 5, 6]. В составе верхнерифейского разреза Пай-Хоя морской травертин обнаружен и описан нами впервые.

Результаты

Травертины, образовавшиеся в результате взаимодействия эндогенного (гидротермального) и экзоген ного (седиментационно-диагенетического) процессов, имеют специфические структурно-текстурные особенности — в сложноорганизованном, неоднородного состава и строения карбонатном матриксе располагаются округлые и каплеобразной формы обломки основных вулканитов, часто с хорошо различимыми корочками закалки (рис. 2, б). Порода, слагающая такие обломки, имеет порфировую структуру с ми-кроинтерсертальной и микроофи-товой структурой основной массы (рис. 2, в); для основного стекла характерна скорлуповатая или вариолитовая отдельность, витрофировая структура с разноориентированными кристаллитами (?). Перечисленные особенности указывают на то, что вулканогенный материал попадал непосредственно в воду, а не был переотложен из размываемых подстилающих отложений. В карбонатном матриксе над гиалокластами отмечаются столбчатые образования с круглым сечением, сложенные криптокристаллическим глинисто-карбонатным агрегатом (рис. 2, г), и зерна новообразованного кальцита, заместившего кристаллы кальциевых плагиоклазов (рис. 2, д), иногда с сохранившимися реликтами последних. В межзерновом пространстве располагаются выделения тонкокристаллического пирита и лейкоксена. Порода подверглась значительным диа- и катагенетическим 29

изменениям, выразившимся в замещении вулканического стекла железистым хлоритом или темно-бурым пелитоморфным агрегатом гидрослюд, гидроокислов железа, хлорита и карбонатов, а также в развитии процессов коррозии и полном замещении плагиоклазов и кальцийсодержащих темноцветных минералов.

Четыре генерации карбонатного вещества инкрустируют обломки концентрически-зональными корками, выполняют роль связующей массы и взаимодействуют с обломками, замещая автохтонные минералы (рис. 2, е, ж):

-

1 — биоморфный тонкокристаллический (0.02—0.07 мм) карбонат с примесью тонкодисперсного глинистого вещества (рис. 2, е, ж), иногда имеющий веерообразное или сетчатое строение и образующий на капельках лавы причудливые наросты столбчатой либо пальчатой формы высотой 2.0—3.0 мм (редко до 5.0 мм), в верхних частях которых количество глинистой примеси значительно уменьшается;

-

2 — корочки ботроидального зонального карбоната (первично арагонита) толщиной от 0.06 до 0.4 мм, сложенные игольчатыми кристаллами и формирующие характерные веерообразные образования (рис. 2, е);

-

3 — фибровый крустификаци-онный зональный (до 3 зон) прозрачный карбонат, образующий каймы толщиной 0.1 мм (рис. 2, ж);

-

4 — кристаллический карбонат (размер зерен 0.007—0.04 мм), более чистый, чем 1-й генерации (рис. 2, е, ж), играющий роль базального и порового цемента.

Таким образом, карбонат 1-й генерации — микробиальный седиментационный, 2-й и 3-й — раннедиагенетический, 4-й — позднедиагенетический, образованный в остаточных полостях между травертиновыми «каркасами».

Изотопный состав углерода и кислорода1 в травертине (513C PDB=+3.0 ^, 518O SMOW=+26.8 ^) указывает на образование карбоната в мелководных условиях тепловодного бассейна [5]. Изотопные значения кислорода несколько облегче ны по сравнению с нормально-морскими аутигенными карбонатами, что характерно для областей с повышенным температурным градиентом. Химический состав травертина (мас. %): SiO2 17.90, TiO2 0.28, Al2O3 6.25, Fe2O3 0.48, FeO 1.88, MnO 0.14, MgO 14.63, CaO 21.70, Na2O 0.35, K2O 1.52, P2O5 0.09, CO2 31.57, ппп 34.21. Композитный состав породы не позволяет достоверно рассчитать количественное соотношение слагающих ее минералов.

Данные химического анализа, петрографические наблюдения и рентгенодифрактометрический анализ2 позволили установить, что карбонатный матрикс состоит из доломита с примесью железистого хлорита и триоктаэдрической слюды Fe-Mg-состава с характерными базальными [001] рефлексами 9.97, 4.97, 3.33 А и рефлексом [060] 1.544 А. Позднедиагенетическая кристаллическая разновидность карбоната (рис. 2, и) является железистым доломитом, тонкокристаллический

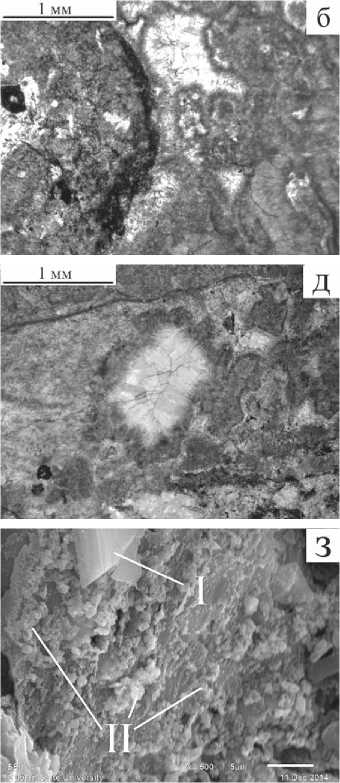

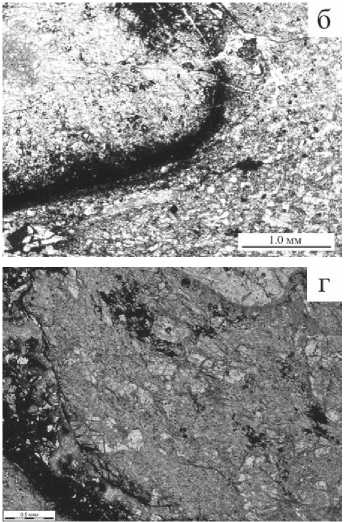

Рис. 3. Гиалокластит: а — полированный срез; б — корочка закаливания на обломке; в — замещенные карбонатом вкрапленники плагиоклаза, корочка закаливания и раскристаллизованное вулканическое стекло матрикса; г — замещенные карбонатом вкрапленники темноцветных минералов и корочка закаливания

Fig. 3. Hyaloclastite a — polished section; б — hardening crust on a fragment; в — phenocrysts of plagioclase substituted by carbonate, hardening crust and decrystallized volcanic glass of matrix; г — phenocrysts of dark colored minerals substituted by carbonate and hardening crust

агрегат цемента представлен смесью железистого доломита, мусковита и биотита3. На поверхности чешуек слюдистых минералов располагаются кокковидные (рис. 2, и, к) и нитчатые (рис. 2, к) образования, сложенные гидроксидами железа, вероятно бактериального происхождения.

Мы полагаем, что местом образования травертина была микробиальная постройка (холм), располагавшаяся поблизости от магматического очага. Формирование пород происходило за счет взаимодействия катионов Ca, Fe, Mg с углекислотой, привносимой гидротермальными растворами или выделяющейся при разложении захороненной биогенной массы, а залегающий выше слой гиалокластитов соответствует однократному пепло-лавовому выбросу.

Гиалокластиты состоят из округлых и каплевидных «обломков» основного состава — гиалокластов, погруженных в микроагрегатную матрицу (рис. 3, а) без гранулометрической сортировки.

-

* Определения изотопного состава углерода и кислорода в карбонатах осуществлялись на масс-спектрометре Delta V Advantage методом Continious Flow с применением устройства пробоподготовки Cas Bench II (аналитик И. В. Смолева). Значения 5 13С даны в промилле относительно стандарта PDB, значения 5 18O — стандарта SMOW, калиброванного по международному стандарту NBS 19 (TS-limestone). Ошибка определений 13С и 18O не превышает ±0.1 %о (1 о ).

-

* * Рентгеновский дифрактометр Shimadzu XRD 6000, оператор к. г.-м. н. Б. А. Макеев.

-

* ** Сканирующий электронный микроскоп JSM6610LV, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, оператор В. В. Пошибаев.

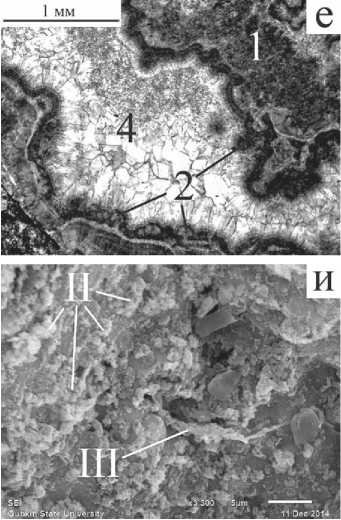

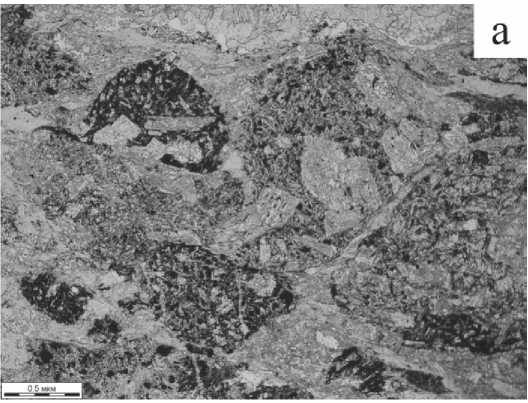

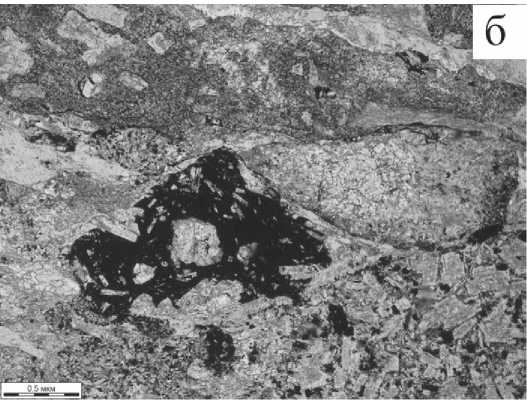

Рис. 4. Лавокластит: а — структура породы; б — остроугольная и каплевидная форма, оплавленные контуры литокласта и взаимоотношение обломков и базальтового цемента

Fig. 4. Lava clastite: a — structure of the rocks; б — teardrop unit, melted contours of lithoclast and relation of fragments and basalt cement

Обломки монопородного состава с ярко выраженными корочками закалки (рис. 3, б—г), образовавшимися при реакции расплавленной лавы с морской водой, имеют конформные границы соприкасающихся зерен, осложненные сферическими вогнутыми заливами — стенками пузырьковых полостей. Обломки сложены карбонатизированной и хлоритизированной породой с микролитовой структурой и замещенными карбонатом вкрапленниками основного плагиоклаза и призматическими кристаллами темноцветных минералов (рис. 4, а, в, г). Цементом служит темно-бурый пелитоморфный глинисто-железистый или стекловатый агрегат, часто с причудливо изогнутыми кристаллитами (рис. 3, в). Химический состав гиалокластитов (мас. %): SiO2 40.54, TiO2 0.97, Al2O3 24.02, Fe2O3 3.60, FeO 3.41, MnO 0.035, MgO 3.63, CaO 6.02, Na2O 1.04, K2O 5.65, P2O5 0.085, CO2 5.71, ппп 10.77. По соотношению SiO2—(Na2O + K2O) состав породы соответствует щелочным базальтам средней подсвиты морозов-ской свиты [3].

Лавокластиты, перекрывающие гиалокластиты, внешне сходны с гравелитами нижнеморозов-ской подсвиты. При микроскопическом изучении установлено, что порода с брекчиевой структурой и массивной, участками флюидаль-ной текстурой основной ткани, не содержит терригенных обломков и сложена фрагментами вулканитов основного состава, по структурно-текстурным характеристикам аналогичных породам в гиалокластитах (рис. 4).

Форма обломков разнообразная — оскольчато-угловатая, округлая или каплевидная оплавленная, оскольчато-угловатая, веретенообразная, неправильная, удлиненная, с волнистыми контурами. Основная ткань андезитового состава имеет офитовую, участками витро-фировую и интерсертальную структуру, содержит линзочки девитри-фицированного (хлоритизирован-ного) вулканического стекла и часто замещенные карбонатом порфировые вкрапленники. Химический состав породы (мас. %): SiO2 47.62, TiO2 0.71, Al2O314.58, Fe2O3 6.54, FeO 2.68, MnO 0.12, MgO 6.20, CaO 7.16, Na 2 O 3.83, K2O 0.82, P2O5 0.16, CO2 5.31, ппп 8.88. Аналогичный состав имеют андезибазальты и литокристаллокластические туфы средней подсвиты морозовской свиты, образование которых, по мнению Т. А. Каневой, проходило в тыловых участках сложной островодужной системы [3]. Внешнее сходство лавокластитов и гравелитов маркирующего горизонта при петрографическом изучении не подтвердилось. В гравелитах наряду с гальками основных вулканитов присутствуют обломки кислых вулканитов с микрофельзитовой структурой, кварца, кислого плагиоклаза и органогенно-обломочного известняка.

Заключение

Анализ геологических, петрографических и геохимических данных позволяет считать, что формирование отложений проходило на небольшой глубине в тепловодном эпиконтинентальном бассейне с за трудненным водообменом на фоне периодически возобновляющейся вулканической деятельности. Описанная ассоциация пород фиксирует начало одного из этапов вулканической активности, впоследствии сформировавшего вулканогенно-терригенную толщу морозов-ской свиты.

Авторы признательны А. М. Пыс-тину за конструктивные замечания и консультации.

Работа выполнена в рамках инициативного проекта 15-18-5-46 «Минерагения севера Урала и Тимана в связи с закономерностями их геологического развития, основные эпохи ру-дообразования».

Список литературы Подводно-морские вулканиты в верхнерифейских отложениях Пай-Хоя

- Кадастр дофанерозойских магматических комплексов Тимана и севера Урала / В. Н. Охот ников, В. И. Степаненко, В. И. Мизин, М. Н. Костюхин, Д. Н. Ремизов, М. В. Фишман, А. И. Чумакова, В. А. Капита нова, Л. Т. Белякова, В. Л. Андреичев. Сыктывкар, 1988. 260 с.

- Казанский Ю. П. Введение в теорию осадконакопления. Новосибирск: Наука, 1983. 223 с.

- Канева Т. А. Петрологическое сравнение вулканитов морозовской свиты северо-восточной части хребта Пай-Хой и бедамельской серии хребта Оченырд // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 22-й науч. конф. Сыктывкар: Геопринт, 2013. 59 с.

- Корреляция магматических комплексов Европейского Северо-Востока СССР / В. Н. Охотников, В. И. Мизин, Л. Т. Белякова и др. (Научные рекомендации - народному хозяйству // Ин-т геол. Коми фил. АН СССР. Вып. 53). Сыктывкар. 1985. 24 с.

- Кулешов В. Н. Эволюция изотопных углекислотно-водных систем в литогенезе. Сообщение 1. Седиментогенез и диагенез // Литология и полезные ископаемые. 2001. № 5. С. 491-508.

- Майдль Т. В. Древние травертины на границе ордовика и силура: литологическое свидетельство изотопного феномена // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2006. № 11. С. 7-10.

- Охапкин Н. Д. Девонские травертины района (Минусинский межгорный прогиб) // Геология и геофизика. 1961. № 5. С. 80-82.