Подзолисто-буроземные почвы Дальнего Востока на почвенной карте РФ масштаба 1 : 2.5 млн и их корреляция с таксонами классификации почв России

Автор: Ананко Т.В., Герасимова М.И., Савицкая Н.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 118, 2024 года.

Бесплатный доступ

Подзолисто-буроземные почвы, показанные на Почвенной карте РФ масштаба 1 : 2.5 млн, распространены на равнинах и плато Дальнего Востока, Восточной буроземно-лесной области в схеме почвенно-географического районирования. В пределах своего ареала, в Приморье и Приамурье, они выделены на разных почвообразующих породах и в разных условиях климата и биоты. В Классификации почв России нет прямых аналогов подзолисто-буроземным почвам. С целью определения их соответствия таксонам классификации был проведен анализ опубликованных материалов морфологических и физико-химических свойств подзолисто-буроземных почв (Н.А. Крейда; Г.И. Иванов; В.И. Росликова и др.; Н.М. Костенков, Е.А. Жарикова) с точки зрения корреляции с диагностическими критериями их возможных аналогов. Он показал, что в Приморье на щебнисто-суглинисто-глинистом элюво-делювии плотных пород подзолисто-буроземные почвы соответствуют сложному подтипу дерново-палево-элювиально-метаморфических почв, на суглинисто-глинистых озерно-аллювиальных и делювиальных отложениях подзолисто-буроземные почвы переводятся в темногумусовые подбелы. В Приамурье подзолисто-буроземные глееватые и глеевые почвы имеют черты как текстурно-дифференцированных почв с диагностическим горизонтом ВТ, так и почв с характерной криогенной структурой в срединном горизонте. В идеологии и номенкатуре классификации почв России подзолисто-буроземные глееватые почвы определены как перегнойно-подзолистые глееватые, подзолисто-буроземные глеевые почвы могут определяться как глееземы криометаморфические оподзоленные или как элювиально-метаморфические криометаморфизованные глееватые и глеевые почвы.

Свойства почв, единицы легенды, аналоги в классификации почв России, разделение ареалов на карте

Короткий адрес: https://sciup.org/143182530

IDR: 143182530 | УДК: 638.47 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-118-48-78

Текст научной статьи Подзолисто-буроземные почвы Дальнего Востока на почвенной карте РФ масштаба 1 : 2.5 млн и их корреляция с таксонами классификации почв России

7 Bld. 2 Pyzhevskiy per., Moscow 119017, Russian Federation, *, e-mail: , ***, e-mail:

1 Leninskie Gori, Moscow 119234, Russian Federation, **, e-mail:

На основе исследований почв и почвенного покрова юга Дальнего Востока (Корнблюм, Зимовец, 1961; Ливеровский, Рубцова, 1966; Иванов, 1966, 1967, 1976; Иванов и др., 1967; Крейда, 1967, 1968, 1970; Росликова, 1975) для не горных территорий (равнины, плато, мелкосопочник) под хвойно-широколиственными и широколиственными лесами были выделены два типа почв с дифференцированным профилем: подзолисто-бурые (подзолисто-буроземные), профиль А0-А1-(А1А2)-А2g-А2Вg-ВitВС-С и подзолисто-бурые глеевые, профиль Аd-(А1)-А2g-A2Bg-Big-BCg-Cg(G). Оба были включены в легенду и содержание Почвенной карты РСФСР масштаба 1 : 2.5 млн (ПКРФ) в составе двух сложных сдвоенных единиц: (1) дерново-палево-подзолистые и подзо- листо-буроземные, (2) дерново-палево-подзолистые и подзолистобуроземные глубоко глееватые и глеевые, – и в Классификацию и диагностику почв СССР 1977 г. (КП-77). На подтиповом уровне первые относились к слабо ненасыщенным длительно промерзающим умеренно теплым, вторые дополнительно разделялись по степени и локализации оглеения.

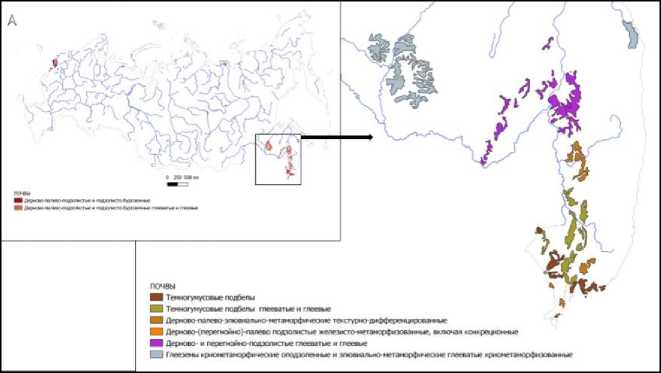

В работе по обновлению ПКРФ в идеологии и номенклатуре Классификации и диагностики почв России (КиДПР), как основы для создания унифицированной цифровой модели почвенного покрова России (Ананко и др., 2017), обе единицы легенды были разделены в соответствии с их ареалами на карте (рис. 1). Для западной части европейской России были приняты дерново-палевоподзолистые почвы (Подзолистые…, 1977; Ильичев, 1982; Тонконогов, 2010), для юга Дальнего Востока – подзолисто-буроземные почвы и их глубоко глееватые и глеевые варианты. Если в обеих версиях КиДПР (2004, 2008) есть прямой аналог дерново-палевоподзолистых почв, то в отношении подзолисто-буроземных почв возникли определенные трудности, которые и являются предметом обсуждения в данной статье.

В версию Классификации почв России 2004 г. в отдел текстурно-дифференцированных почв был введен тип текстурнометаморфических почв с формулой профиля AY-ELM-BT-С, который “в классификации 1977 г. примерно соответствует типу подзолисто-бурых лесных почв” (Классификация…, 2004, стр. 78). В строении профиля этого типа присутствовал элювиально-метаморфический диагностический горизонт ELM, который позднее не был включен в перечень диагностических горизонтов в “Полевом определителе…” за неопределенностью диагностики, а текстурно-метаморфические почвы заменены близкими к ним по свойствам дерново-буро-подзолистыми почвами с профилем AY-BEL-BT-C, хотя в публикациях по Дальнему Востоку часто выделялись почвы с прежним названием (Голодная и др., 2010; Савенкова и др., 2010). В составе диагностических горизонтов этих двух типов почв отсутствует элювиальный горизонт EL, что не позволяет считать их аналогами подзолисто-буроземных почв. В КиДПР в отделе текстурно-дифференцированных почв среди подтипов дерново-подзолистых почв есть подтип сегрегационно- отбеленные (подбелы светлые; профиль AY-ELnn-BEL-BT-C) в варианте классификации 2004 г., в варианте 2008 г. признак nn – “сегрегационно-отбеленные” переименован в “конкреционные”. Можно предположить, что подбелы светлые включают часть подзолисто-буроземных лесных почв Дальнего Востока. Имеющимся в КиДПР темногумусовым подбелам, в том числе глеевым, “более всего соответствуют в КП-77 оподзоленный и оподзоленно-глеевый подтипы луговых подбелов” (Классификация…, 2004, стр. 76–77). Таким образом, прямых аналогов подзолистобуроземным почвам легенды ПКРФ в классификации почв России нет, и задачей данного исследования является поиск почв, адекватно представляющих их свойства.

Рис. 1. Ареалы подзолисто-буроземных почв на карте РФ масштаба 1 : 2.5 М и интерпретация дальневосточного ареала в системе классификации почв России.

Fig. 1. Areas of podzolic-brown soils on the map of the Russian Federation scale 1 : 2.5 M and interpretation of soils of the Far Eastern mapping units in the Russian soil classification system.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

В базе данных оцифрованной версии карты РФ имеется 11 полигонов подзолисто-буроземных почв на юге Приморского края. Ареал подзолисто-буроземных глубоко глееватых и глеевых почв шире и охватывает не только Приморский край, но и южные районы Амурской области и Хабаровского края; всего 52 полигона (рис. 1). Судя по карте и космическому снимку, рассматриваемые почвы формируются в разных литолого-геоморфологических условиях: на глинистых отложениях высоких увалов расчлененных древнеозерно-аллювиальных равнин и на вершинах и склонах останцовых возвышенностей, сложенных элювиальноделювиальными щебнистыми суглинисто-глинистыми отложениями – дериватами плотных пород. Значительная протяженность ареала подзолисто-буроземных почв, с юга на север и с востока на запад, определяет ряд различий и в биоклиматических факторах почвообразования. На юге, в Приморье, в условиях относительно теплого муссонного климата преобладают коренные широколиственные леса и вторичные остепненные дубовые леса и лесостепи (Колесников, 1956; Зоны и типы поясности…, 1999). В условиях холодного континентального климата, в криолитозоне, в Амурской области, ареалы подзолисто-буроземных глееватых и глеевых почв приходятся на подзону южно-таежных лиственничных лесов с марями в понижениях. Отмеченные различия приводят к значимым различиям в морфологических и физико-химических свойствах почв, следовательно, к их разной классификационной интерпретации. Обсуждение классификационных подходов основывается на анализе литературных материалов, в результате чего определились следующие дискусcионные вопросы.

-

1. Разделение подзолисто-буроземных почв и их глееватых и глеевых аналогов на разных породах и их место в классификации почв России.

-

2. Особенности диагностических свойств подзолистобуроземных почв (в основном глубоко глееватых и глеевых) в северных и северо-западных частях ареала, в Приамурье, и, следовательно, место этих почв в классификации почв России.

Анализ свойств подзолисто-буроземных почв Приморского края на щебнисто-мелкоземистых дериватах плотных пород проводился по описаниям и аналитическим характеристикам 9 разрезов в работах Н.А. Крейды (1970) и В.И. Росликовой с соавторами (2010) (табл. 1). Подзолисто-буроземные почвы на тяжелых озерно-аллювиальных и делювиальных нещебнистых отложениях анализировались на примере 15 разрезов из работ Н.А. Крейды, Г.И. Иванова, В.И. Росликовой, Н.М. Костенкова и Н.А. Жариковой (табл. 2). Для определения классификационного положения подзолисто-буроземных глубоко глееватых и глеевых почв использовались описания 5 разрезов в Амурской области и Хабаровском крае (Иванов, 1976) (табл. 3).

Авторские описания профилей были немногочисленны, но достаточно детальны, как и аналитические материалы к ним, так что было возможно идентифицировать диагностические горизонты и признаки. Следующим шагом было обоснование предлагаемых названий почв на уровне типов и подтипов в соответствии с правилами классификации почв России.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Различия в почвообразующих породах послужили Н.А. Крейде основанием для разделения почв с дифференцированным профилем на подтиповом уровне на подзолистобуроземные на элюво-делювии плотных пород и буро-глееподзолистые типичные на древнеозерно-аллювиальных и делювиальных нещебнистых отложениях (Крейда, 1970). Отмечалось, что “профиль почв на элюво-делювиях характеризуется меньшей мощностью и контрастностью, иногда сильной каменистостью, элювиальный горизонт содержит меньше марганцевожелезистых конкреций, имеются морфологически выраженные признаки суспензионного переноса между иллювиальным горизонтом и почвообразующей породой” (Крейда, 1970, стр. 150). Аналогичные особенности профилей на разных породах отмечались Э.А. Корнблюмом и Б.А. Зимовцом (1961).

Таблица 1. Морфологические и физико-химические свойства горизонтов подзолисто-буроземных почв на щебнисто-мелкоземистых дериватах плотных пород южного Приморского ареала (пределы колебаний) (по материалам Н.А. Крейды, В.И. Росликовой и др., Г.И. Иванова)

Table 1. Morphological and physico-chemical properties of horizons of podzolic-brown-earth soils on gravelly-finegrained derivatives of dense rocks of the southern Primorsky area (limits of fluctuations) (based on the materials of N.A. Kreida, V.I. Roslikova et al., G.I. Ivanov)

|

* н © я Ян о U |

S = в S |

Л Ян н >. н и |

S ч И я |

.4 S ass ® 3 н Я Я © © я © Нод U в |

ч© 0х U |

"& и |

« ® Я В . о S 8- « ® О “ S а а и ® ® 5 5 о |

я н о |

s а s и 8 5 S « s ® & е s ° |

я л н й |

ф я и 1-н |

|

А 1 |

Серый, темносерый; 5–10, реже до 15 |

Комковато-порошистая, комковатая |

5.8 |

74–95 |

4.5– 11.3 |

0.9– 1.2 |

Легко-среднесуглинистый; 0–5 |

Нет |

Нет |

Темносерые аллохтонные тонкие пленки |

AY(ао) |

|

А 1 А 2 |

Светлосерый, серый, белесовато-палевый; 5–10 |

Комковато-порошистая, комковато-зернистая |

5.6– 5.8 |

80–84 |

3.7 |

0.7 |

Суглинистый; 5–10 |

Мало |

Нет |

Темносерые аллохтонные пленки на бурых автохтонных |

AY(ао)/ El (переход-ный) |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

* н © я Ян о U |

Н S = в S |

Л Ян н >. н и |

S ч И я |

.4 Я я ® я Я Я У © я о Н су д и « |

ч© О4 СУ U |

"& и |

я я й о S » g ® О * g и И « «55® 1-н S « В |

я © н н О |

§ И 2 « Я Я 5 2 « я ® & е 2 ° |

я л н й |

о 2 ч 1-н |

|

A2 |

Светло-палевый; 13–25 |

Плитчатая, слоева-тая, комковатая, орехо-ватая |

5.6 |

80–99 |

1.5– 3.5 |

0.4 |

Суглинисты й или глинистый 5–15 |

Очень мало – б. к. мелких |

Нет или очень слабые |

Буроватокоричневые аллохтонные пленки на нижней поверхности агрегатов, серые – на верхней |

ELf |

|

А 2 В |

Светло-коричневый, палевобурый; 7–20 |

Орехо-ватая |

5.6 |

55–60 |

0.9 |

0.3– 0.4 |

Суглини-стыйили глинистый 15–30 |

Мало |

Нет или очень слабые |

“Кремнезе мистая присыпка” (Скелетана) |

EL/ВТ (переход-ный) |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

* н © я Ян о U |

Н L ^ S = в S |

Л Ян н >. н и |

S ч И я |

.4 S Я Я У © я я н я д |

ч© 0х Uh |

■& и и |

« ® Я a о 2 8- « ч О “ S а £4 и ® ® 5 5 о |

я н о |

Я И 2 а 5 * 5 S « s « 8 о. ч й е 2 ° |

я л н й |

2 ч 1-н |

|

В |

Темно-коричневый, бурый, шоколадный; 20–35 |

Орехо-ватая, комковатая, глыбистая |

4.8– 5.8 |

85–95 |

0.4– 1.4 |

0.1– 0.2 |

Тяжело-суглинистый или глинистый, 30–50 |

Нет |

Нет |

Автохтонные пленки. Редкие глинистые аллохтонные пленки |

BMtd |

|

С |

Желтоватобурый, коричневый с охристыми пятнами |

Орехо-ватая, чаще не выражена |

5.6 |

Нет данных |

0.5 |

0.04 |

Тяжелосуглинистый или глинистый |

Нет |

Нет или слабые |

Глинистые суспензионные пленки на щебне |

С |

Примечание. *В таблицах 1–3 сохранена терминология авторов, а также индексы горизонтов.

Note. *Tables 1–3 retain the authors' terminology and horizon indices.

Таблица 2. Морфологические и физико-химические свойства горизонтов подзолисто-буроземных почв на тяжелых озерно-аллювиальных и делювиальных отложениях южного Приморского ареала (пределы колебаний) (по материалам Г.И. Иванова, В.И. Росликовой и др., Н.А. Крейды)

Table 2. Morphological and physico-chemical properties of horizons of podzolic-brown-earth soils on heavy lake-alluvial and deluvial deposits of the southern Primorsky area (limits of fluctuations) (based on the materials of G.I. Ivanov, V.I. Roslikova et al., N.A. Kreida)

|

* н я я Ян о U |

я S = в S |

Л Ян >. н >. н и |

S ч И я |

.4 S ass Я Я у © я о Н V к U в |

ч© 0х U |

"& и |

« ® Я g о 2 8- « ч О “ S И й ® 5 5 о |

я н о |

s » s и 8 а 5 * 5 и « е 2 ° |

я л н |

о я 3^ 1-н |

|

A 1 |

Черный, темносерый; 6–8 |

Мелко-комковатая, порошистая |

5.5– 6.4 |

90–99 |

4–6; 11– 16 |

1.1– 1.3 |

Средне-тяжелосуглинистый |

Нет |

Не отмечены |

Не отмечены |

AU(ао) |

|

A 2 g |

Желтоватобелесый, белесый; 10–15 |

Слоисто-комковатая, слоистая, листоватая, плитчатая |

4.8– 5.8 |

97–99 |

0.4– 1.0 |

0.16– 0.26 |

Средне-тяжелосуглинистый |

Очень много, в том числе крупных |

Слабые |

По граням белесая “присыпка” |

ELnn |

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

* н © я Ян о U |

Н L ^ S = в S |

Л Ян н >. н и |

S ч И я |

.4 S Я Я У © я я н я д |

ч© 0х Uh |

■& и и |

« ® Я a о 2 8- « ч О “ S а £4 и ® ® 5 5 о |

я н о |

Я И 2 а 5 * 5 S « s « 8 о. ч й е 2 ° |

я л н |

2 ч 1-н |

|

А 2 В |

Палевобурый, белесобурый; 8–12 |

Приз-мати-чес-ки-слоистая, призма-тичес-кая, орехо-ватая |

4.6– 5.4 |

48–62 |

0.5– 1.2 |

0.66 |

Глинистый |

Мало |

Слабые |

По граням белесая “присыпка” |

EL/BT (переход-ный) |

|

В(g) |

Темнобурый, бурый; 20–30 |

Орехо-вато-призма-тичес-кая, призма-тичес-кая |

4.6– 5.6 |

45–87 |

0.5– 1.2 |

0.25 |

Глинистый |

Мало |

Слабые |

По граням “присыпка”, глинистые и темные гуму-сово-глинистые пленки |

BT(g) |

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

* н © я Ян о U |

Н S = в S |

Л Ян н >. н и |

S ч И я |

.4 Я я ® я Я Я У © я о Н су д и « |

ч© О4 СУ U |

"& и |

я я й о S » g ® О * g и И « |

я © н н О |

§ И 2 « Я Я 5 2 « я ® & е 2 ° |

я л н |

о 2 ч 1-н |

|

C(g) |

Сизоватобурый, бурый |

Слоистая или бес-структурный |

4.8– 6.0 |

73–99 |

0.3– 0.7 |

Нет данных |

Глинистый |

Мало |

Слабые |

Не отмечены |

С(g) |

Таблица 3. Морфологические и физико-химические свойства горизонтов подзолисто-буроземных глеевых почв северного Приамурского ареала (пределы колебаний) (по материалам Г.И. Иванова, А.Б. Гыниновой и др.).

Table 3. Morphological and physico-chemical properties of horizons of podzolic-brown-earth gley soils of the northern

Amur area (limits of fluctuations) (based on the materials of G.I. Ivanov, A.B. Gyninova, etc.)

|

* н я Ян о U |

S = в S |

Л Ян н >. н и |

S ч И я |

.4 S ass Я Я у © я о Н V к U в |

о4 U |

"& и |

« ® Я g о 2 8- « ч О “ S И й ® 5 5 о |

я н О |

s а а и 8 S а 8 5 и « е 2 ° |

я л н й |

о я P.ES 1-н |

|

А 1 (АоА 1 ) |

Темносерый; 5–10 |

Комковато-порошистая, не выражена |

5.0– 5.3 4.3– 4.6 |

50–80 |

10.9– 19.5 |

Нет данн ых |

Тяжелосуглинистый |

Нет |

Не отмечены |

Не отмечены |

АО, Н |

|

GA 2 |

Сизожелтый, сизо-палевый, пестрый; 5–10 |

Монолитная, не выражена, слоева-тая |

4.7– 5.1 |

42–74 |

0.5– 1.4 |

Нет данных |

Глинистый |

Мало |

Охристые и сизые пятна |

Не отмечены |

Ge, ЕLg |

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

* н я я Ян о U |

Н S = в S |

Л Ян н Ян н и |

S ч И Ян |

.4 Я я ® я Я Я У © я о Н су д |

ч© 0х СУ U |

"& и |

я я Н ® О * g и И « |

я © н н Ян О |

§ И 2 « Я Я « и « я ® & е 2 ° |

я л н |

о 2 ч 1-н |

|

В g |

Сизопалевобурый, сизосерый, бурый; 25–40 |

Призма тичес-кая, призма-тическо -слоистая, творожистая орехова тая |

5.6– 6.2 |

50–80 |

0.6– 0.7 |

Нет данных |

Глинистый |

Мало |

Охристые и сизые пятна |

По граням-белесая "присыпка", темные коллоидные пленки |

ВТg, ВМcrm,g СRMg |

|

Сg |

Сизо-охристый, сизобурый |

Структура не выражена |

4.8– 5.8 |

70–90 |

0.6 |

Нет данных |

Глинистый |

нет |

Сизые и ржавые пятна |

Не отмечены |

Сg(G) |

Г.И. Иванов (1976) также разделял на высоком таксономическом уровне почвы с дифференцированным профилем на дериватах плотных пород и на озерно-аллювиальных отложениях: первые он относил к бурым лесным оподзоленным , вторые – к бурым отбеленным типичным. В то же время В.И. Росликова с соавторами в Атласе почв юга Дальнего Востока (2010) независимо от почвообразующих пород называет все почвы Приханкайской низменности с осветленными горизонтами подбелами лесными . Ливе-ровский Ю.А. считал название “подбелы” наиболее правильным для дальневосточных почв и синонимом подзолисто-буроземных почв (Ливеровский, 1961). Разные подходы в номенклатуре в значительной степени отражали сложившуюся концепцию формирования суглинистых и глинистых почв с осветленным горизонтом, отличную от классических представлений о почвах западных регионов. Главное отличие заключается в том, что в дифференциации профиля дальневосточных почв основное значение придается поверхностному оглеению, активно развивающемуся в теплое время года. Переувлажнение обеспечивается муссонным режимом осадков в сочетании с поздним оттаиванием глубокопромерзаю-щих почв тяжелого гранулометрического состава. Вследствие динамики окислительно-восстановительного потенциала происходит сильное осветление – отбеливание подгумусового горизонта за счет мобилизации соединений железа и их стяжение в многочисленные марганцево-гумусово-железистые конкреции. Поэтому, с одной стороны, в названиях почв очевидна замена “подзолистого” элемента на глеевое осветление почвенной массы: кроме термина “подбел”, впервые упомянутого в 1961 г. Э.А. Корнблюмом и Б.А. Зимовцом, Г.И. Ивановым широко использовался термин “отбел” и его производные. С другой стороны, сохранялся элемент “буро-” (Крейда, 1970), подчеркивающий оглинивание, характерное для почв зоны широколиственных лесов. Рассмотрим подробнее свойства подзолисто-буроземных почв разных частей их ареала на ПКРФ с точки зрения их диагностики в формате КиДПР.

Южный Приморский ареал

Подзолисто-буроземные почвы на тяжелосуглинистом и глинистом щебнистом элюво-делювии плотных пород.

Все разрезы подзолисто-буроземных почв на плотных породах имеют однотипное морфологическое строение почвенного профиля. В авторской редакции оно соответствует формуле профиля, приведенной в классификации 1977 г. и Программе карты (1972): Ао-А 1 -А 1 А 2 -А 2 g-(А 2 Вg)-В-ВС-С (табл. 1). Характерно четкое разделение на генетические горизонты: гумусовый небольшой мощности, переходный гумусово-элювиальный А 1 А 2 , осветленный элювиальный горизонт А 2 и мощный бурый, слабо острукту-ренный срединный горизонт, постепенно переходящий в породу; количество обломков плотных пород возрастает вниз по профилю с 3–5% до 30–50% от объема горизонта.

Гумусовые горизонты А 1 серые или темно-серые, характеризуются слабокислыми значениями рН и насыщенностью основаниями, что сближает их с темногумусовыми горизонтами AU. Однако слабая оструктуренность, преобладание фульвокислот в ряде почв и большая доля нерастворимого остатка (40–49%), а также широкое отношение C/N (16–20) свидетельствуют об ограниченной гумификации органических остатков. По совокупности свойств гумусовые горизонты ближе к серогумусовым AY с возможными дополнительными признаками.

Переходные горизонты А 1 А 2 не являются диагностическими в КиДПР при наличии в профиле почв горизонта EL.

Осветленные горизонты А2 по комплексу свойств, приведенных в таблице 1, а также обеднению мелкозема оксидами Fe, Al и илом, по сравнению с нижележащими горизонтами, соответствуют элювиальному горизонту EL. Вместе с тем светло-палевая окраска, отмечаемая практически во всех авторских описаниях, по-видимому, связана с наличием железистых пленок на поверхности минеральных зерен и агрегатов. “Недоотмытость” осветленного горизонта от соединений железа, образующих красящие пленки, объясняется краткостью периода с восстановительными условиями в горизонте во время летнего максимума осадков, благодаря отчасти хорошей водопроницаемости нижележащих горизонтов, отчасти – высоким летним температурам. Поэтому в си- стеме КиДПР к основному индексу ЕL добавляется малый индекс f, означающий слабое ожелезнение и используемый в диагностике западных дерново-палево-подзолистых почв (Подзолистые почвы…, 1977; Полевой определитель…, 2008). Не исключено, что объединение палево- и буроземно-подзолистых почв в легенде ПКРФ могло объясняться такой “палевостью” элювиального горизонта на юге дальневосточного ареала. Горизонты А2В выделяются не во всех профилях и не являются диагностическими для этих почв.

Срединные горизонты В имеют ясные диагностические признаки метаморфического горизонта ВМ: педогенная ореховатая или комковатая структура в сочетании с более яркими и “теплыми” тонами окраски по сравнению с почвообразующей породой. На обломках пород заметны автохтонные пленки, характерные для метаморфических горизонтов. Накопление ила, по сравнению с почвообразующей породой, незначительно, чаще отсутствует (Крейда, 1976), хотя коэффициент дифференциации КД колеблется в широких пределах: от низкого – 1.2, характерного для метаморфических горизонтов, до высокого – 1.8, характерного для текстурных горизонтов (Классификация…, 2004). Однако формирование почв преимущественно на переотложенных продуктах выветривания плотных пород не позволяет считать этот показатель жестким диагностическим критерием. Иногда отмечаются редкие глинистые иллювиальные кутаны, но в основном они появляются глубже; диагностический признак текстурного горизонта ВТ – многослойные аллохтонные кутаны – отсутствует. Вместе с тем текстурная дифференциации, хотя и не всегда достаточно отчетливая, педогенная и/или литогенная, равно как и наличие компонента “подзолистые” в исходном названии почв, не позволяет игнорировать эту их особенность. В итоге к диагностическому горизонту ВМ добавляется признак td – текстурно-дифференцированный (2004), и формула профиля рассматриваемых почв в формате КиДПР будет следующей: AY-Elf-BMtd-C (табл. 1).

В соответствии с формулой профиля, почвы относятся к типу дерново-элювиально-метаморфических отдела структурнометаморфических почв, сложному подтипу: дерново-палево-элювиально-метаморфические текстурно-дифференцированные .

Развитие оглеения ограничивается более или менее свободным внутренним дренажем, благодаря щебнистости профиля, а буро-земообразование обеспечивается богатством пород и благоприятным гидротермическим режимом юга Приморья.

Подзолисто-буроземные почвы на тяжелосуглинистых и глинистых озерно-аллювиальных и делювиальных отложениях

В публикациях почвы имеют разные названия: дерновоподзолистые (Глинка, 1911; Жукова, 1934; Грицун, 1964; Мизеров, 1966), подбелы (Корнблюм, Зимовец, 1961; Ливеровский, Росли-кова, 1962;), буро-глее-подзолистые (Крейда, 1970), бурые отбеленные, желто-бурые отбеленные (Иванов, 1976). В более поздних работах используются названия подбелы лесные (Росликова и др., 2010), темногумусовые подбелы (Костенков, Жарикова, 2018). Строение профиля такое же, как у почв предыдущей группы, но лучше выражена текстурная дифференциация, горизонты более мощные, окраска ярче, и конкреций в осветленном горизонте существенно больше (табл. 2).

Гумусовые горизонты А ] темно-серые или черные, почти полностью насыщены основаниями и имеют слабокислые и близкие к нейтральным значения рН; содержание гумуса колеблется от 4–5 до 11–16%. Во фракционном составе преобладают гуминовые кислоты, связанные с кальцием (Хавкина, 1967). Вместе с тем содержание негидролизуемого остатка остается высоким, что, по мнению Н.Н. Матинян (2002), является специфической особенностью глинистых почв поверхностного оглеения. Характеристики гумуса Н.А. Крейда связывает с длительной историей вторичного остепнения почв, в отличие от почв на щебнистых элюво-делювиях плотных пород (Крейда, 1970). По совокупности свойств горизонты могут быть отнесены к темногумусовым AU. При высоком содержании гумуса за счет большого количества растительных остатков разной степени разложения вводится подтип грубогумусированные с верхним горизонтом AUао.

Осветленные горизонты А2 диагностируются как элювиальные EL. Особая их черта – очень большое количество конкреций, в том числе крупных (22.7%), а также высокое (30–50%) содержание железа в конкрециях относительно его валового содержания в мелкоземе почв (Иванов, 1976), что свидетельствует о преобладании концентрации железа в конкрециях над его выносом или сохранением в горизонте, т. е. о признаке nn горизонта EL сегрегационно-отбеленный (конкреционный).

Иллювиальные горизонты темно-бурого цвета с ореховатопризматической структурой, гумусово-глинистыми и глинистыми кутанами и белесой скелетаной по граням агрегатов, слабыми признаками оглеения и высоким КД (1.7–3.5), в том числе за счет неоднородности пород.

В итоге строение профиля в формате КиДПР будет следующим: AU(ао)-ELnn-(ВEL)-BT-C. Горизонт BEL не выделяется, либо имеет малую мощность. Почвы могут быть отнесены к типу темногумусовых подбелов, подтипу типичных. В местах затрудненного поверхностного и внутрипочвенного дренажа при содержании гумуса в верхнем горизонте >10%, а также отчетливых морфохроматических признаках оглеения по всему профилю (Иванов, 1976) почвы диагностиуются как подбелы глееватые темногумусово-перегнойные с горизонтом AUh. Своеобразные подбелы с яркой желто-палевой окраской горизонта EL и охристокоричневой – горизонта BT на морских террасах и делювиальных шлейфах, что по мнению авторов связано “с интенсивным оже-лезнением поверхностных частей щебня (или всего щебня) в процессе выветривания”, выделены в прибрежной полосе югозападного Приморья (Иванов, 1976; Костенков, Жарикова, 2018). Увеличение кислотности и ненасыщенности в гумусовом горизонте, высокое содержание гумуса с элементами перегнойного, преобладание в его составе фульвокислот (Иванов, 1976), а также интенсивное внутрипочвенное выветривание в условиях максимально теплого и влажного на Дальнем Востоке климата отличает эти почвы от рассмотренных выше. Вместе с тем в осветленном горизонте содержится большое количество конкреций: по данным Г.И. Иванова – 10.5% от веса мелкозема, что находится в пределах выделения соответствующего подтипового признака. Эти не совсем обычные сочетания свойств могут быть причиной определения почв как сложного подтипа: дерново-перегнойно-палевоподзолистые конкреционные железисто-матаморфизованные с профилем AY(h)-Elnnf(g)-BTmf(g)-C(g). Палевый цвет горизонта EL при относительно высоком содержании Fe-Mn-конкреций мо- жет объясняться поступлением подвижных Fe-органических соединений из гумусово-перегнойного горизонта в период муссонов. При меньшем содержании конкреций почвы перейдут в подтип дерново-(перегнойно)-палево-подзолистых железисто-метаморфизованных.

Северный Приамурский ареал

Подзолисто-буроземные оглеенные почвы на тяжелосуглинистых и глинистых озерно-аллювиальных отложениях.

Оглеенные подзолисто-буроземные почвы Приамурья значительно отличаются от своих южных аналогов. В связи с общим увеличением увлажненности и холодности климата к северу в хвойно-широколиственных лесах увеличивается доля мелколиственных и хвойных пород: березы, осины, лиственницы, пихты, ели. В Амурской области и Хабаровском крае большая часть полигонов подзолисто-буроземных почв находится в южно-таежной подзоне лиственничных лесов, а в Амурской области – еще и в пределах криолитозоны. В профиле автоморфных почв в течение лета часто сохраняется льдистая сезонная мерзлота, почвы понижений связаны с многолетнемерзлыми породами (ММП); на поверхности почв встречаются мелкие осоковые кочки, криогенные пятна-медальоны (Иванов,1976). Все это слабо согласуется с “буроземной” компонентой их названия. Тренды изменений в характере гумусовых горизонтов и проявлений оглеения в подзолистобуроземных почвах в северной части ареала были отмечены в работах Э.А. Корнблюма и Б.А. Зимовеца (1961), Г.И. Иванова (1976).

По строению профиля и свойствам горизонтов, приведенным в КП-77 и Программе карты 1972 г., оглеенным подзолистобуроземным почвам Приамурья более всего соответствуют описанные Г.И. Ивановым (1976) бурые глеево-отбеленные почвы с профилем: (О)-А 0 А 1 -(А 1 )-(А 1 А 2 g)-А 2 G-(А 2 Вg)-Вg-(ВСg)-Сg(G), в которых сильно оглеен горизонт А 2 (табл. 3).

Гумусовые горизонты А 1 или А 0 А 1 по аналитическим показателям и морфологическим описаниям относятся либо к грубогумусовым (АО) (серогумусовым АYao с признаком ао “грубогумусированный”), либо к перегнойным Н (дерново-перегнойным

(признак h – АYh).

Осветленные горизонты А 2 пестрые, сизо-ржавые, массивные, плотные, бесструктурные, количество конкреций (только мелких) существенно меньше, чем в почвах Приморья на аналогичных породах. Значения рН и степень насыщенности также резко падают до 4.5–5 и 40–70% соответственно по сравнению с неоглеенными почвами. В авторской интерпретации осветленные горизонты определяются как сильно оглеенные, практически глеевые A 2 G. В Программе карты (1972) такие горизонты считаются характерными для таежных глеево-дифференцированных, в том числе оподзоленных, почв. В системе КиДПР они могут соответствовать либо элювиальным глееватым горизонтам ЕLg, либо глеевым оподзоленным (элювиированным) Gе. Признак “сегрегационно-отбеленный” (конкреционный) отсутствует, так как содержание конкреций составляет <10% от массы горизонта, а содержание железа в конкрециях не превышает 20–25% от общего его количества в мелкоземе почвы (Иванов, 1976).

Срединные горизонты Вg во всех разрезах сизо-бурые (на срезе буро-ржавые), пестрые. Однако в некоторых из них обнаруживаются диагностические признаки, характерные для текстурного горизонта ВТ: ореховато-призматическая структура, тонкие глинистые кутаны по граням агрегатов, скелетана (“кремнеземистая присыпка”) по ходам корней и трещинам, высокий КД (1.5). В других случаях срединные горизонты имеют признаки криоме-таморфического горизонта CRM: творожистая или мелкоорехова-тая структура, низкий КД (<1.4), отсутствие кутан.

Поскольку достоверно определить степень оглеения осветленного горизонта по КиДПР на основании тех описаний разрезов, которыми мы располагаем, не представляется возможным, рассмотрим два варианта – А 2 g и A 2 G с точки зрения диагностики почв при сочетаниях с разными срединными горизонтами.

-

1. При сильном оглеении верхней части профиля и ослаблении его с глубиной в сочетании со срединным горизонтом с творожистой или мелкоореховатой острореберной структурой строение профиля можно определить как H-Ge-CRMg-Cg, и почвы могут быть отнесены к глееземам криометаморфическим перегнойным оподзоленным. По-видимому, они приурочены к наиболее

-

2. При меньшей степени оглеения горизонта А 2 (А 2 g) в относительно дренированных позициях не исключено формирование светлоземов глееватых c профилем Н-ELg-CRMg-Cg.

-

3. В юго-восточной части Приамурского ареала под широколиственными и хвойно-широколиственными лесами могут формироваться дерново-элювиально-метаморфические глееватые почвы с профилем АYao-ELg-ВМ(crm),g-Cg.

-

4. На древних террасах Амура встречаются почвы с ясно выраженной текстурной дифференциацией профиля, небольшим количеством конкреций в осветленном горизонте на фоне оглеен-ности профиля, перегнойным (или грубогумусовым) горизонтом, более кислые и ненасыщенные, чем рассмотренные выше. Они диагностируются как перегнойно-подзолистые глееватые или глеевые, профиль Н-(АО)-ELg-ВТg-Cg(G).

влажным и холодным кустарничково-моховым лиственничникам с марями на северо-западе и севере ареала.

Небольшое количество разрезов дифференцированных огле-енных почв с подробным описанием их свойств не позволяет уверенно говорить о том, что в Приамурье формируются почвы с криометаморфическим горизонтом или признаком. Однако еще в работе Э.А. Корнблюма и Б.А. Зимовца в 1961 г. в минеральных срединных горизонтах дифференцированных почв Приамурья отмечалась “мелкоореховатая острореберная структура с гелевидными натеками на гранях” (стр. 55), которую можно считать характерной для криометаморфического горизонта.

Другим аргументом в пользу введения в диагностику почв Приамурья криометаморфических элементов может быть положение почв на периферии криолитозоны, с одной стороны, и их криологический режим, с другой стороны. Он предполагает существование продолжительного периода с температурой в интервале наиболее интенсивных фазовых переходов влаги (Федорова, 1970; Тонконогов, 2010). По наблюдениям А.Б. Гыниновой, в югозападном Приамурье криологический режим луговых подбелов, близких по свойствам к рассматриваемым почвам, подтверждает возможность формирования криогенной структуры, характерной для криометаморфических горизонтов в КиДПР (Гынинова и др., 2008). Сравнение некоторых криологических показателей подзо- листо-буроземных оглеенных почв Дальнего Востока с таковыми средней тайги Западной Сибири, где эти почвы были выделены давно и отражены на картах (Атлас ХМАО, 2000), показывает, что они во многом близки. Так, оба региона находятся вблизи южной границы многолетней мерзлоты, в зоне редкоостровного ее распространения, а сами почвы относятся к длительно-сезонномерзлотным (КП-77). Количество осадков летнего периода на Дальнем Востоке больше, но больше и испаряемость, так что можно предположить, что почвы обоих регионов уходят в период осенне-зимнего промерзания при близкой влажности. Горизонт с криометаморфической структурой в западносибирских почвах находится на глубине 60–80 см (Караваева, 1973). Примерно на такой же глубине формируется горизонт с аналогичной структурой в почвах Приамурья. Ареалы всех рассмотренных подзолистобуроземных почв на Почвенной карте 2.5 млн, интерпретированных в идеологии и номенклатуре классификации почв России, представлены на рисунке 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обновление легенды и содержания почвенной карты РФ 1988 г. включало поиск аналогов единицам легенды карты в классификации почв России. Он производился путем анализа опубликованных материалов, в первую очередь, подробных описаний разрезов, в системе диагностических горизонтов и признаков КиДПР для определения положения в ней почвы.

Прежде всего, сдвоенная единица легенды ПКРФ была разделена, и ареалы собственно дерново-палево-подзолистых почв были ограничены западными провинциями Европейской России.

Дальневосточные подзолисто-буроземные почвы, в т. ч. гле-еватые и глеевые, представляющие две единицы легенды ПКРФ, характеризуются текстурной дифференциацией профиля. КД во многих случаях значительно превышает 1.4 за счет неоднородности пород, иллювиирования, либо процесса оглинивания в щебнисто-мелкоземистых почвах в Приморье с его высоким почвообразующим потенциалом климата и биоты (Таргульян, 2019).

В южной части ареала подзолисто-буроземных почв, в Приморье, срединными горизонтами почв на щебнистых дериватах плотных пород являются метаморфические горизонты ВМ с признаком td: глинистой дифференциации педогенной и/или литогенной природы; в почвах на озерно-аллювиальных отложениях и делювиальных глинах и суглинках – текстурные горизонты ВТ, в т. ч. со слабой глееватостью и с интенсивным ожелезнением за счет накопления продуктов выветривания богатых железом первичных минералов. Горизонт EL отбелен и имеет один из двух дополнительных признаков: при относительно невысокой контрастности водного и ОВ режимов формируется слабо ожелезнен-ный горизонт Elf, при максимально контрастных режимах происходит сильное отбеливание почвенной массы за счет стяжения соединений железа в конкреции и нодули, так что горизонт называется сегрегационно-отбеленным или конкреционным – ELnn.

В северной части ареала подзолисто-буроземных почв – в Приамурье – дифференциация профиля выражена слабее, поскольку миграции веществ в профиле происходят менее активно, чем на юге ареала, по разным причинам, в т. ч. из-за длительного промерзания и медленного оттаивания. Элювиальные горизонты имеют яркие морфохроматические признаки оглеения и могут быть определены как Gel или ELg. Срединные горизонты также оглеены, диагностируются по КиДПР как BTg; в некоторых из них предполагается криогенная структура, и горизонты определяются как CRMg или ВМcrm,g.

Модификации процесса гумусонакопления определяются климатическими различиями (север/северо-запад и юг ареала) и условиями внутрипрофильного дренажа. Особенности климата и растительности определяют тенденцию формирования темногумусовых и серогумусовых горизонтов часто с повышенным содержанием гумуса и элементами грубого гумуса на юге ареала и перегнойных или грубогумусовых горизонтов на севере.

Рассмотренные комбинации горизонтов и признаков подзолисто-буроземных и подзолисто-буроземных глеватых и глеевых почв – единиц легенды ПКРФ – в различных частях их ареалов служат основанием для корреляции их с несколькими выделами классификации почв России (рис. 1). В центральной и южной частях ареала – это типы дерново-элювиально-метаморфических почв, подбелов темногумусовых и дерново-подзолистых почв. Они могут иметь соответствующие некоторым типам подтипы: глее-ватые, текстурно-дифференцированные, “палево-”, железисто-метаморфизованные, конкреционные, перегнойные. В северной части ареала – типы глееземов криометаморфических, светлозе-мов, дерново-подзолистых, перегнойно-подзолисто-глеевых и элювиально-метаморфических почв, которые могут иметь подтипы: глееватые, криометаморфизованные, текстурно-дифференцированные.

Список литературы Подзолисто-буроземные почвы Дальнего Востока на почвенной карте РФ масштаба 1 : 2.5 млн и их корреляция с таксонами классификации почв России

- Ананко Т.В., Герасимова М.И., Конюшков Д.Е. Опыт обновления почвенной карты РСФСР масштаба 1: 2.5 млн в системе классификации почв России // Почвоведение. 2017. № 12. С. 1411-1420.

- https://doi.org/10.7868/S0032180X17120024.

- Атлас Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Т. 2. Природа и экология. М.: Роскартография: Мониторинг, 2004. 152 с.

- Голодная О.М., Костенков И.М., Ознобихин В.И. Почвы заповедников Дальнего Востока и их классификация // Современные почвенные классификации и проблемы их региональной адаптации. М-лы Всеросий-ской науч. конф. Владивосток, 2010. С. 65-68.

- Гынинова А.Б., Шоба Л.Д., Балсанова Л.Д. Влияние глубокого промерзания на морфогенез луговых подбелов в Приамурье // Вестник Моск. ун-та. Сер. 17. Почвоведение. 2008. С. 10-14.

- Иванов Г.И. Почвообразование на юге Дальнего Востока. М.: Наука, 1976. 200 с.

- Ильичев Б.А. Дерново-палево-подзолистые почвы Северо-Запада Европейской части СССР. М.: Наука, 1982. 122 с.

- Караваева Н.А. Почвы тайги Западной Сибири. М.: Наука, 1973. 166 с.

- Классификации и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 223 с.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 341 с.

- Колесников Б.П. Природное районирование Приморского края // Вопросы сельского и лесного хозяйства Дальнего Востока. Владивосток. Вып. 1. 1956. С. 5-16.

- Корнблюм Э.А. Зимовец Б.А. Происхождение почв Приамурья с белесым горизонтом // Почвоведение. 1961. № 6. С. 55-66.

- Костенков И.М., Жарикова Е.А. Почвы Прибрежной территории юго-западной части Приморья // Почвоведение. 2018. № 2. С. 141-154.

- Крейда Н.А. Почвы хвойно-широколиственных и широколиственных лесов Приморского края. Ученые Записки. Т. 27. Ч. 2. Владивосток, 1970. 228 с.

- Кудрявцев В.А. О сезонном промерзании и оттаивании почвы / Мат-лы VII междувед. совещ. по мерзловед. М.: Изд.АНСССР, 1959. С. 168-173.

- Ливеровский Ю.А. Основные особенности географии и генезиса почв южной половины Дальнего Востока // Особенности почвообразования в зоне бурых лесных почв. Владивосток: АНСССР. Сиб. Отд., 1967. С. 19-25.

- Ливеровский Ю.А., Рубцова Л.П. Почвы Зейско-Буреинской равнины и проблемы их генезиса // Почвоведение. 1956. № 5. С. 1-16.

- Ливеровский Ю.А., Рубцова Л.П. Таежные почвы Приамурья // Генезис и география почв. М.: Наука, 1966. С. 140-156.

- Матинян Н.Н. Почвообразование на ленточных глинах озерно-ледниковых равнин Северо-запада России. СПб.: С-П ун-т, 2002. 200 с.

- Подзолистые почвы Запада Европейской части СССР. М: Колос, 1977. 288 с.

- Полевой определитель почв России. М.: Почв. ин-т им В.В. Докучаева, 2008. 182 с.

- Почвенная карта РСФСР масштаба 1: 2.5 млн / под ред. В.М. Фридланда. М.: ГУГК, 1988. 16 листов.

- Почвенный покров и земельные ресурсы Российской Федерации. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 2001. 400 с.

- Программа Почвенной карты СССР м-ба 1: 2 500 000 / под ред. В.М. Фридланда. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 1972. 158 с.

- Романовский Н.Н. Основы криогенеза литосферы. М.: Изд. Моск. ун-та, 1993. 330 с.

- Росликова В.И. Марганцево-железистые конкрейии в почвах Суйфуно-Ханкайской низменности // Почвоведение. 1961. № 4. С. 82-90.

- Росликова В.И., Матюшкина Л.А. Дифференциация почвенного покрова поймы Среднеамурской низменности в связи с эволюцией форм рельефа // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2021. Вып. 106. С. 105-129. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2021-106-105-129.

- Росликова В.И., Рыбачук Н.А., Короткий А.М. Атлас почв юга Дальнего Востока России. Приханкайская низменность. Владивосток: изд. Дальнаука, 2010. 246 с.

- Савенкова Е.М. Структура почвенного покрова мелкосопочника Западно-Приморской равнины // Современные почвенные классификации и проблемы их региональной адаптации. М-лы Всесоюзной науч. конф. Владивосток. 2010. С. 45-48.

- Таргульян В.О. Теория педогенеза и эволюции почв. М.: Геос, 2019. 296 с.

- Тонконогов В.Д. Автоморфное почвообразование в тундровой и таежной зонах Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева РАСХН, 2010. 286 с.

- Указания по классификации и диагностике почв. Вып. 2. М.: Колос, 1967. 64 с.

- Федорова Н.М. Температурный режим суглинистых почвогрунтов водоразделов Западной Сибири Сосьвинского Приобья и некоторые аспекты современного почвообразования // Почвоведение. 1970. № 3. С. 74-91.

- Хавкина Н.В., Бореева А.А. Особенности гумусообразования в почвах Приморья // Особенности почвообразования в зоне бурых лесных почв. Владивосток: АНСССР. Сиб. отд., 1967. С. 99-102.