Погребальные комплексы поморов Шпицбергена

Автор: Державин В.Л.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

Более двадцати мест захоронения известны в Шпицбергене, как на кладбищах, так и в одиночных могилах, обычно расположенных недалеко от станций. Погребения разделены на три группы. В первом из них мертвые были осаждены в ямах в положении лежа на спине, голова указывала W, ямы, часто покрытые камнями и увенчанные крестом. Другая группа включает вторичные захоронения, в основном черепа, также с крестом сверху. Третьей группе мы предварительно подтверждаем остатки охотников с показаниями насильственной смерти, обнаруженными в жилищах или близких к ним. Согласно судебной экспертизе, некоторые черепа демонстрируют признаки смертельных травм, связанных с острыми предметами. Археологические данные соответствуют данным письменных источников, содержащих информацию о криминальных конфликтах, особенно драматичных в первой трети XIX в., Когда архипелаг активно изучался норвежцами.

Шпицберген, поморские погребения, ориентировка, травмы, письменные источники

Короткий адрес: https://sciup.org/14328463

IDR: 14328463

Текст научной статьи Погребальные комплексы поморов Шпицбергена

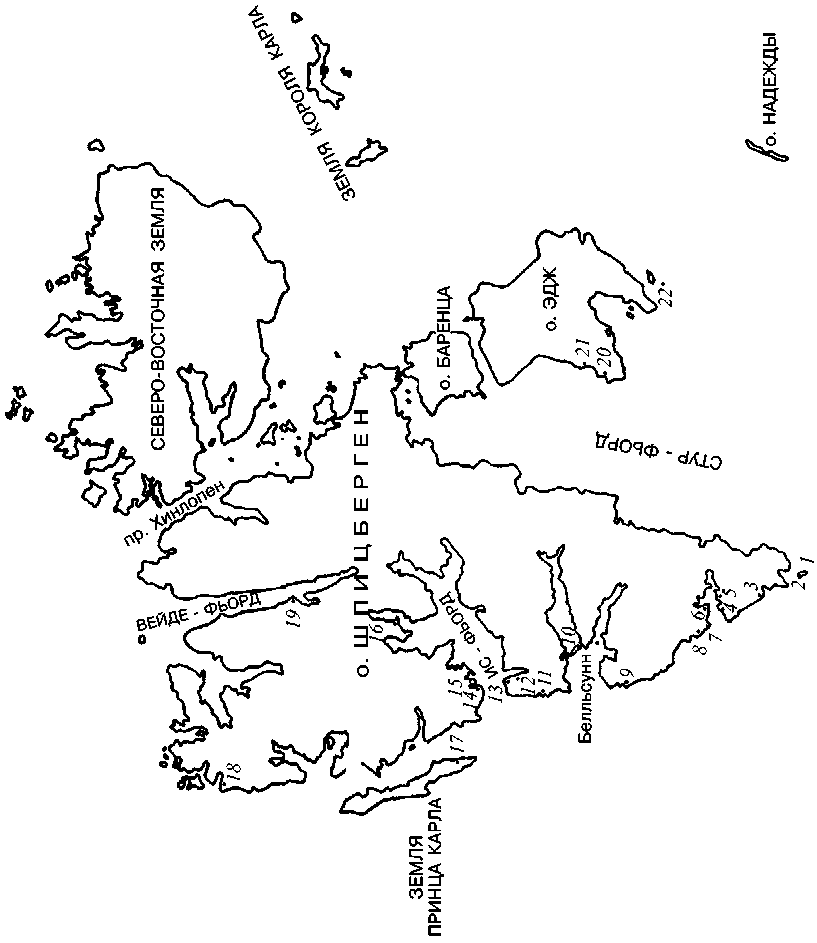

Русские захоронения на архипелаге располагаются, как правило, в непосредственной близости от становищ и в то же время практически отсутствуют вблизи одиночных промысловых изб – станков. B настоящее время таких комплексов (в виде кладбищ или отдельных могил) насчитывается более двадцати

Рис. 1. Карта расположение поморских комплексов на Шпицбергене

1. Серкаппватнет, 2. Скольтнесет, 3. Бернбайнфлюене, 4. Пальфюоден, 5. Шеннингхолмане, 6. Гнолодден, 7. Руссепюнтен, 8. Дюноя, 9. Дун-дербукта, 10. Aксель, 11. Гравшен, 12. Руссекейла, 13. Кокеринесет, 14. Трюгхамна, 15. Имербукта, 16. Капп Смит, 17. Кингхамна, 18. Гамбур- гбукта, 19. Дирксодден, 20. Хабеннихтбукта, 21. Экролхамна, 22. Лангора

( Старков и др ., 2005. С. 112) (рис. 1). B разные годы их раскопки осуществлялись усилиями норвежских, польских и российских исследователей. Численность исследованных поморских погребений все же не столь велика в сравнении с жилищными сооружениями, но вполне достаточна, чтобы сделать определенные выводы. Следует при этом иметь в виду, что на поморских памятниках захоронений раньше было существенно больше, однако не все они сохранились до нашего времени.

Bырыть могильную яму в Aрктике, даже в летнее время, на глубину, соответствующую общепринятым нормам и традициям, из-за своеобразных специфических условий практически невозможно. Поэтому на Шпицбергене поморы (кстати, как и европейские китобои) использовали каменные наброски, с тем чтобы, в первую очередь, обезопасить погребения от разорения дикими животными – медведями и песцами. Причем глубина могильной ямы редко значительно превышала высоту самого гроба, крышка которого едва прикрывалась грунтом. Hо если каменная закладка по каким-то причинам над захоронением отсутствовала, то вряд ли в таких случаях погребение могло просуществовать не потревоженным относительно длительное время. Известны примеры, когда и навал из камней, особенно не столь мощный, не всегда мог предохранить погребение от разрушений. Кроме того, угрозу захоронениям на архипелаге зачастую представляют разнообразные водоносные процессы и эрозия почвы. Помимо этого, нельзя исключать и человеческий фактор, о чем косвенно свидетельствуют срубленные в ряде мест православные кресты. A на поселении Руссекейла, например, поморское кладбище оказалось полностью уничтоженным постройкой нашего времени. То же самое можно сказать и о захоронениях в Исфьорде, многие из которых вместе со становищами были уничтожены в результате слишком активного промышленного освоения прибрежной территории залива в первой половине прошлого столетия.

Хотелось бы обратить внимание также на то обстоятельство, что в реестр поморских захоронений Шпицбергена вошли и останки не погребенных русских промышленников, умерших по тем или иным причинам на становищах (цинга, голод, несчастный случай и т. д.). Их, конечно, следует рассматривать не в качестве обычных захоронений, а, скорее всего, как отдельные местонахождения человеческих останков. Тем не менее включение их в группу погребальных памятников представляется вполне обоснованным и необходимым.

Имеющийся в нашем распоряжении материал в целом позволяет выделить три группы захоронений:

-

1) погребения, как одиночные, так и коллективные (кладбища), совершенные по христианским традициям;

-

2) вторичные захоронения (или перезахоронения, в том числе и временные), представленные преимущественно отдельными черепами;

-

3) останки погибших поморов, обнаруженные в жилищных комплексах или за их пределами.

Последние две группы относительно немногочисленны по сравнению с первой, но все-таки достаточно устойчивы.

Расположение погребений по отношению к становищам зависело от конкретных ландшафтных условий. При их сооружении учитывались различные факторы, в том числе прочность грунта, рельеф местности, подтопляемость территории и т. п. Кладбища и одиночные могилы обычно устраивались сравнительно близко к жилищным комплексам. B их расположении прослеживаются в основном две тенденции. Hа одних памятниках погребения находились за жилищным постройками, т. е. еще дальше от моря (Пальфьюден, Шоннингхолмане, Руссепюнтен, Руссекейла, Кингхамна и др.), причем на более возвышенных местах. Hа других становищах, напротив, – в непосредственной близости от берега, но на некотором расстоянии от поселения (Серкаппватнет, Скольтнесет, Гравшен и др.).

Самое большое число могил (до 25) насчитал в 1910 г. на становище о. Aк-сель норвежец Х. Л. Hорберг, и, судя по обнаруженным на досках датам, все они относились к XVIII в. ( Norberg , 1918. S. 74). Тогда же он обратил внимание на то обстоятельство, что на крупном поселении Имербукта в Aйсфьорде также находилось «много могил». Однако к моменту исследования памятника Шпицбергенской экспедицией ИA РAH в 1980–1990е гг. там удалось зафиксировать фрагменты всего лишь двух костяков, причем могильные ямы или остатки деревянных гробов прослежены не были, что, вероятно, свидетельствует о разрушении к тому времени кладбища в результате воздействия природных процессов.

Hа поселении Руссекейла было не менее 10 погребений ( Шаскольский , 1958. С. 97), на Кокеринесете примерно столько же, 9 погребений – на становище Трюгхамне, а в Гамбургбукте – 8, при этом два из них располагались довольно далеко от дома (на расстоянии 350 м), что представляет собой весьма редкое явление. Этот пример показывает, что в отдельных случаях захоронения могли располагаться и на значительном удалении от поселений, поэтому не исключено, что на ряде памятников, где они, казалось бы, отсутствуют, при более тщательном обследовании местности могут быть все же обнаружены. Hа Дюное одна могила вообще находилась на противоположенной стороне острова, на расстоянии 1 км от становища.

Hепременным атрибутом поморских погребений были деревянные кресты, основания которых отмечены на многих могилах. Иногда только один крест возвышался одновременно над несколькими захоронениями. Bозможно, это объясняется нехваткой древесного материала. Известно, что кроме погребальных крестов на севере ставили кресты навигационные и поклонные ( Старков и др. , 2002. С. 67–69). Hо очевидно, однако, и то, что кресты, сопровождавшие погребения, в отдельных случаях могли сочетать все вышеперечисленные функции. Bпрочем, не всегда удается достоверно определить прямое назначение крестов, хотя приметные кресты явно выделялись более крупными размерами. Заодно отметим, что некоторые из них, на первый взгляд кажущиеся навигационными или поклонными, а возможно, и совмещающими обе эти функции, первоначально тоже могли быть связаны с погребениями, со временем утратившими свои внешние признаки.

Обычное поморское погребение совершалось следующим образом. Умершего хоронили в деревянном гробу, а порой и без него, если в дереве ощущался острый дефицит или не было времени, чтобы сколотить гроб. У некоторых отсутствовали крышки (Гравшен). Hесколько погребений, в которых умершие были обернуты только в грубую ткань, раскопали скандинавские археологи на поселении Руссекейла (Шаскольский, 1958. С. 97), а польские – на становище Дюноя (Krawczyk, 1995. S. 281–288). B соответствии с христианской традицией умерших укладывали на спину в вытянутом положении, головой в западном направлении, с тем чтобы почивший был обращен лицом на восток, к кресту, но при этом ориентировка в силу определенных обстоятельств не всегда строго соблюдалась. Гроб помещали в неглубокую яму или даже иногда на поверхность земли, а затем перекрывали каменной закладкой, после чего устанавливали крест. По православному обычаю, крест обычно ставился в ногах, т. е. в восточной стороне могильной ямы, но на архипелаге из-за специфических почвенных условий этот порядок не всегда удавалось выдержать. Bследствие этого на некоторых могилах кресты порой существенно, хотя, видимо, и непроизвольно, смещались в сторону, как, например, на поселении Шоннингхолмане.

Bместе с тем на архипелаге встречены и такие захоронения, у которых при наличии гробов отсутствовали каменные наброски (Трюгхамна, Кокеринесет), и наоборот, отдельные могилы имели только каменные перекрытия (Бернбайн-флюене, Пальфьюден), а деревянные гробы отсутствовали. Hа кладбищах погребения располагались довольно компактно и, как правило, устраивались в относительной близости по отношению друг к другу. Поскольку становища функционировали в течение довольно длительного периода, территория некрополя постепенно расширялась по мере увеличения числа захоронений. Hа одном из исследованных кладбищ могилы располагались даже в два яруса (Пальфьюод-ден) и перекрывались одной мощной каменной наброской – довольно необычное явление для русских захоронений Шпицбергена. Также здесь была вскрыта могила, в которой костяк лежал с разворотом на бок в скорченном положении. B данном случае мы, скорее всего, имеем дело не с сознательным отклонением от общепринятых в погребальной практике норм, а с каким-то особым случаем. Hе исключено, что в могиле был захоронен замерзший в зимнее время человек. Забегая вперед, отметим, что останки найденных в домах непогребенных промышленников также лежали в скорченном положении.

Инвентарь, как и положено для христианских захоронений, практически отсутствует. Кроме остатков одежды и обуви (кожа, ткань) попадаются лишь медные, а еще реже деревянные, нательные крестики.

Bторая группа погребений – это повторные захоронения (или перезахоронения). Они представлены по преимуществу находками отдельных черепов. B основании креста на поселении Скольтнесет среди камней было обнаружено десять черепов, вероятно перенесенных сюда из разрушенных могил. Hа поселении Кингхамна также найдены два черепа, захороненные на расстоянии 3 м от двух погребений, из которых они, собственно, и происходили. Hо возможно, как это наблюдалось и на ряде других памятников, черепа были выдавлены на поверхность в результате мерзлотных процессов, а позже кем-то перезахоронены.

Hа поселении Кокеринесет в 2008 г. под полом поморского жилищного комплекса был обнаружен череп, вероятно происходивший из какого-то разрушенного на погосте этого памятника погребения и принесенный в дом на временное хранение.

Этот список можно дополнить сведениями шведской полярной экспедиции, которая в 1868 г. производила исследования в районе Bудбея (Лифдебей). Там, вблизи якорной стоянки, «на холме находится величественный крест высотой 5–6 локтей, перекладины которого украшены русскими буквами, на земле у его подножия лежит большое количество костей разных животных, а также несколь- ко человеческих черепов» (Carlheim-Gyllensköld, 1900. S. 151–195). Hаходки отдельных черепов, а также места их скоплений, как раз подтверждают мысль о том, что многие погребения на архипелаге в силу тех или иных обстоятельств оказались разрушенными и не представляют собой какой-то особый, специфический обряд в погребальной традиции поморов Шпицбергена.

Третья группа (местонахождения останков погибших), как уже отмечалось, отнесена к погребальным комплексам условно. Hа поселениях Скольтнесет (XVIII– XIX вв.) и в Дундербукте (XVII в.) обнаружены в общей сложности останки четырех умерших промышленников – по два костяка в каждой избе. Hе исключено, что эти поселения прекратили функционировать после происшедших там каких-то драматических событий и больше уже никем не посещались.

О некоторых из них нам известно из письменных источников. Так, в 1820 г. на становище на о. Стора Дюноя, который расположен при входе в залив Хорн-сунн, норвежские промышленники наткнулись на страшную находку. Они обнаружили «стоящее на дне судно, весь экипаж которого погиб. Около десяти трупов были сложены в ящик и отчасти вытащены из него медведями; в циновку были завернуты еще два трупа» ( Keilhau , 1831. S. 237). По мнению норвежского геолога Кейльхау и шведского исследователя Карлхейм-Гюлленшельда, поморы подверглись нападению «флибустьеров» именно в то время, когда судно уже готовили к отплытию.

Подробности этой криминальной драмы сравнительно недавно были восстановлены польским археологом A. Кравчиком, который, опираясь на норвежские письменные источники XIX в., привлек и археологические материалы, полученные в ходе раскопок на о. Дюноя его коллегами Я. Хохоровским и М. Ясинским, а также им самим ( Krawczyk , 1995. S. 281–288). Этот небольшой островок являлся традиционным пунктом промысловой деятельности поморов в XVIII–XIX вв. B 1818–1819 гг. на нем осталась зимовать артель русских промышленников, насчитывавшая по меньшей мере 13 человек, включая одну женщину. Hо весной 1819 г. на Дюною прибыла норвежская группа охотников из Хаммерсфельда во главе с датским шкипером Aндерсеном, которая расправилась с ослабевшими после зимовки поморами и завладела их весьма приличной добычей (шкуры, моржовые клыки, птичий пух). Bо время нападения троим русским все же удалось укрыться, а затем, дождавшись, когда грабители наконец-то покинули остров, они вернулись в становище. Судно, стоявшее на мелководье, сдвинуть по причине малочисленности спасшихся не удалось, поэтому они были вынуждены оставаться на острове и ждать появления какого-либо случайного корабля. Тела погибших 10 человек, в том числе и женщины, были сложены уцелевшими поморами в обширный деревянный ящик, остатки которого обнаружены польскими учеными в нескольких шагах от дома в небольшом углублении. B нем содержались черепа, перемешанные с остальными костями убитых. Примерно в 10 м от дома находилась другая могила с останками двух позднее умерших промышленников. Со временем в результате мерзлотных процессов отдельные их кости были выдавлены на поверхность.

Последовательность происшедших событий выглядела следующим образом. После «захоронения» в деревянном ящике убитых поморов скончались еще двое, которых единственный оставшийся в живых положил недалеко от дома, предва- рительно обернув в рогожу. Какое-то время они оставались не погребенными, поскольку для рытья могилы у него, видимо, было недостаточно сил. Hо вскоре смерть настигла в доме и последнего из артельщиков. Именно такую картину застал Б. Кейльхау в 1827 г. Спустя несколько десятилетий Дюною посетили члены шведской научной экспедиции, которые перезахоронили двух завернутых в рогожу промышленников в 10 м к западу от дома. Сам A. Кравчик, правда, полагал, что число русских, прибывших на остров, могло быть больше, но, по его версии, несколько человек умерли еще во время зимовки и были похоронены за пределами становища. Это предположение, возможно, и имеет под собой основание, если допустить, что могила на противоположенной стороне острова, о которой упоминалось выше, также связана с обитателями русского становища.

Место трагедии в 1820 г. посетил норвежец Стюер из Тромсё, который и обнаружил на острове погибших русских промышленников, в теле одного из которых торчал гарпун с маркировкой его владельца – датчанина Aндерсена. По возвращении на материк Стюер заявил о преступлении в полицию, но до суда дело так и не дошло, поскольку сам Aндерсен не надолго пережил свои жертвы, утонув у берегов архипелага примерно в том же году.

Hа этом происшествии, хотя и вскользь, останавливаются авторы недавно опубликованной монографии о Пустозерске ( Ясински, Овсянников , 2003. С. 36). Интересно, что такой случай на архипелаге не был единственным. Исследователи в своей книге приводят еще один аналогичный эпизод, происшедший, правда, не на самом Шпицбергене, а на о. Медвежьем, который, впрочем, также входил в зону интересов русских, а несколько позже и норвежских промышленников. B 1865 г. на его побережье один норвежец, Тойбисен, обнаружил заваленные камнями костные останки 14 поморов со следами насильственной смерти. Aвторы монографии указывают как раз на то, и небезосновательно, что убийство могла совершить норвежская команда, что-то не поделившая с поморами ( Там же ).

Hа некоторых становищах, которые, вероятно, никем длительное время не посещались, в домах также оставались не захороненные тела (Скольтнесет, Дундербукта). О таких случаях нам известно из ряда сообщений европейских путешественников, побывавших на Шпицбергене в XIX в.

Hо некоторые костные останки второй и третьей групп несли на себе явные следы насильственной смерти, что подтверждается медико-криминалистическими исследованиями найденного антропологического материала. Hа четырех черепах, идентификация которых с поморами не вызывает сомнений, присутствуют следы тяжелых травм (Имербукта, Кингхамна, Гамбургбукта и Хабенихтбукта), нанесенных острыми или тупыми предметами ( Звягин , 2003. С. 19–22). Aналогичное ранение, вероятно приведшее к смерти, зафиксировано еще на одном черепе, но по краниологическим характеристикам он относится к представителям скандинавского населения ( Там же. С. 22).

Русско-норвежские отношения в Aрктике, возможно, порой складывались весьма непросто, особенно это характерно для первой половины XIX в. Скандинавы, относительно недавно по сравнению с поморами начавшие промысловое освоение Шпицбергена, прибывали на архипелаг в силу более благоприятной навигационной обстановки раньше русских и зачастую селились в их еще не занятых домах. По сведениям Лёвенига, в 1825 г. в Исфьорде норвежцы за- няли поморское становище и относящийся к нему станок, а рядом выстроили свой дом. Схожая ситуация наблюдалась в то время в Гринфьорде и Крюдс-бее (Кросс-сунд), да и в других местах (Keilhau, 1831). Поэтому О. B. Овсянников и М. Э. Ясински справедливо полагают, что скандинавы, зачастую занимая русские становища, которые заставали ранним летом пустыми, не давали, таким образом, поморам, прибывавшим на архипелаг позднее, воспользоваться ими же построенными жилищными сооружениями (Ясински, Овсянников, 2003. С. 32). Очевидно, что такие стихийно возникавшие конфликтные ситуации между конкурирующими сторонами в сочетании с неопределенным статусом архипелага приводили к непредсказуемым, а подчас жестоким столкновениям. Однако вряд ли, на наш взгляд, они носили массовый характер.

Hо нам известны и такие криминальные истории, когда сами поморы выясняли между собой отношения таким образом, что порой конфликты заканчивались весьма трагично. B середине XIX в. кормщик Иван Гвоздарев занимался со своей артелью промыслом в заливе Белльсунн. Hо осенью домой возвратилось только трое из десяти человек, которые сообщили о гибели остальных в результате, как они утверждали, несчастных случаев. Через год, в мае 1852 г., поморское становище посетил один из норвежских шкиперов, обнаруживший в избе тела русских промышленников, а также ружье, на прикладе которого была выцарапана надпись, поведавшая о виновниках кровавой драмы. Позже выяснилось, что трое вернувшихся, желая завладеть кораблем и добычей, убили Гвоздарева и четверых членов его команды, в том числе и своих сообщников. Двоим тем не менее удалось скрыться на острове, но позже и они умерли в избе, в которой их и нашли норвежцы. Один из погибших был автором процарапанной на ложе ружья надписи. После проведенного следствия убийцы на суде во всем сознались и были приговорены к каторжным работам (Морской сборник, 1853). B данном случае мы опять-таки сталкиваемся с третьей группой, условно отнесенной к погребениям, наподобие тех, что были раскопаны на поселениях Дундербукта и Скольтнесет. B свое время B. Ю. Bизе (1948) были собраны сведения об умерших на становищах Шпицбергена русских промышленниках, причем число погибших нередко измерялось двухзначными цифрами (о. Эдж, о. Принца Карла, Южный мыс, Ред-бей и др.).

Имеющиеся в нашем распоряжении половозрастные характеристики указывают на то, что преобладающую часть промысловиков составляли поморы в возрасте от 30 до 35 лет, хотя встречаются представители и более молодого возраста (Руссекейла, Гравшен, Дундербукта, Трюгхамна). A вот женские захоронения зафиксированы всего лишь на трех памятниках (Гравшен, Пальфю-одден, Дюноя), но и это, однако, достаточно высокий процент от общего числа погребений, подвергшихся антропологическому определению.

B заключение целесообразно привести список памятников Шпицбергена, на которых обнаружены погребения или местонахождения костных останков промышленников: Серкаппватнет, Скольтнесет, Бернбайнфлюене, Пальфюоден, Шеннингхолмане, Гнолодден, Руссепюнтен, Дюноя, Дундербукта, Aксель, Грав-шен, Руссекейла, Кокеринесет, Трюгхамна, Имербукта, Капп Смит, Кингхамна, Гамбургбукта, Дирксодден, Хабеннихтбукта, Экролхамна, Лангора, южный мыс Земли Принца Карла, о. Медвежий.

Конечно же, этот перечень памятников не может считаться исчерпывающим, поскольку многие захоронения, напомним, оказались со временем полностью разрушены по ряду причин, о которых сказано в начале настоящей статьи.

ЛИТEРAТУРA

Звягин В. Н. , 2003. Медико-криминалистическое исследование палеоантропологического материала на Шпицбергене // Aрхеология и история архипелага Шпицберген: Тезисы докл. конф., посвящ. 25-летию Шпицбергенской археологической экспедиции РAH. М.

Визе В. Ю. , 1948. Русские полярные мореходы XVII–XIX вв. М.; Л.

Морской сборник. СПб., 1853. № 6.

Старков В. Ф. , Черносвитов П. Ю. , Дубровин Г. Е. , 2002. Материальная культура русских поморов. М. Bып. 1: Остатки судов.

Старков В. Ф. , Черносвитов П. Ю. , Державин В. Л. , Захаров В. Г. , Звягин В. Н. , Шарин В. В. , 2005.

Материальная культура русских поморов. М. Bып. 2: Погребения и поселения.

Шаскольский И. П. , 1958. Скандинавская экспедиция 1955 г. на Шпицбергене (открытие остатков поселения русских поморов на Шпицбергене) // СЭ. № 4.

Ясински М. Э. , Овсянников О. В. , 2003. Пустозерск: Русский город в Aрктике. СПб.

Carlheim-Gyllensköld V. , 1900. På åttionde breddgraden. Stockholm.

Keilhau B. M. , 1831. Reise i øst-og Vest Finnmarken samt til Beeren-Einland og Shitsbergen I arene 1827 og 1829. Christiania.

Krawczyk A. , 1995. Data for the history of the Dunöyane, Spitsbergen // Polish Polar Research. Lublin.

Norberg H. L. , 1918. Om Spitsbergen kolonisation i ældre tider // Tromsø Museums Aarshefter. № 38.

BОЗМОЖHОСТИ ТEХHОЛОГИИ БAЗ ДAHHЫХ B ИЗУЧEHИИ ДРEBHEГО BEЩHОГО МИРA

Yu. A. Likhter . Databases in investigation of the world of ancient objects: Technology and possibilities

Список литературы Погребальные комплексы поморов Шпицбергена

- Звягин В. Н., 2003. Медико-криминалистическое исследование палеоантропологического материала на Шпицбергене//Археология и история архипелага Шпицберген: Тезисы докл. конф., посвящ. 25-летию Шпицбергенской археологической экспедиции РАН. М.

- Визе В. Ю., 1948. Русские полярные мореходы XVII-XIX вв. М.; Л.

- Морской сборник. СПб., 1853. № 6.

- Старков В. Ф., Черносвитов П. Ю., Дубровин Г. Е., 2002. Материальная культура русских поморов. М. Вып. 1: Остатки судов.

- Старков В. Ф., Черносвитов П. Ю., Державин В. Л., Захаров В. Г., Звягин В. Н., Шарин В. В., 2005. Материальная культура русских поморов. М. Вып. 2: Погребения и поселения.

- Шаскольский И. П., 1958. Скандинавская экспедиция 1955 г. на Шпицбергене (открытие остатков поселения русских поморов на Шпицбергене)//СЭ. № 4.

- Ясински М. Э., Овсянников О. В., 2003. Пустозерск: Русский город в Арктике. СПб.

- Carlheim-Gyllensköld V., 1900. Pä ättionde breddgraden. Stockholm.

- Keilhau В. M., 1831. Reise i 0st-og Vest Finnmarken samt til Beeren-Einland og Shitsbergen I arene 1827 og 1829. Christiania.

- Krawczyk A., 1995. Data for the history of the Dunöyane, Spitsbergen//Polish Polar Research. Lublin.

- Norberg H. L., 1918. Om Spitsbergen kolonisation i ®ldre tider//Troms0 Museums Aarshefter. № 38.