Погребальные комплексы восточного варианта пахомовской культуры на памятнике Гандичевский совхоз (Барабинская лесостепь)

Автор: Молодин Вячеслав Иванович, Сидоров Евгений Алексеевич, Мыльникова Людмила Николаевна, Селин Дмитрий Вадимович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Африки и Евразии

Статья в выпуске: 5 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования погребального комплекса восточного варианта пахомовской культуры, выявленного на памятнике Гандичевский Совхоз (Барабинская лесостепь). Изучены три земляных конструкции, обнаружены три захоронения. Погребения не потревожены, располагаются на уровне погребенной почвы или в насыпи кургана. По результатам анализа определено, что носители традиций пахомовской культуры вступали в контакт с автохтонным ирменским - позднеирменским населением и заимствовали у него черты погребальной обрядности (захоронение умерших на погребенной почве скорченно на правом боку, головой в южном направлении). В то же время расположение погребенных на правом боку, неустойчивость ориентации и своеобразие сопроводительного инвентаря не позволяют отнести эти захоронения к ирменской культуре. Анализ составов формовочных масс сосудов показал наличие в качестве добавок органического раствора, шамота, дресвы и песка. Для посуды ирменской и позднеирменской культур Барабинской лесостепи не характерно наличие дробленой породы, присутствующей в формовочной массе исследованных изделий. Наиболее близкие памятники с добавлением в тесто дробленой породы известны на ритуально-производственном комплексе восточного варианта пахомовской культуры памятника Тартас-1, а также поселениях переходного времени от бронзового к раннему железному веку Прииртышья и Приобья. Близкие параллели материалы из курганов № 7-9 могильника Гандичевский Совхоз находят в памятниках восточного варианта пахомовской культуры, в частности некрополя Старый Сад, и могут быть датированы переходным временем от бронзового к раннему железному веку (вторая половина X - VIII в. до н. э.). К настоящему моменту анализируемый памятник является самым восточным для данного культурного образования, свидетельствующим о продвижении групп населения на восток.

Барабинская лесостепь, бронзовый век, восточный вариант пахомовской культуры, археология, могильник, керамическая посуда

Короткий адрес: https://sciup.org/147219580

IDR: 147219580 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Погребальные комплексы восточного варианта пахомовской культуры на памятнике Гандичевский совхоз (Барабинская лесостепь)

В 80-х гг. XX в. при раскопках погребальных памятников в Барабинской лесостепи один из авторов данной работы отметил специфику отдельных комплексов, выделявшихся по погребальному обряду и инвентарю от материалов ирменской и суз-гунской культур. Впоследствии этот тезис был развернут в монографии В. И. Молоди- на [1985], где отмечено наличие подобных погребений на ряде памятников Барабы (например, Преображенка-3, Абрамово-4), а также проведены аналогии между полученными материалами и бегазы-дандыбаевской культурой Казахстана [Там же. С. 142].

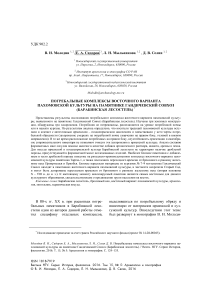

Систематические раскопки в Барабин-ской лесостепи позволили выявить новые археологические комплексы на разных памятниках, связанных с этим своеобразным культурным образованием (рис. 1). Более детальный анализ новых материалов из могильников и поселений продемонстрировал их несомненную специфику и своеобразие на фоне автохтонного для данной территории ирменского пласта, причем не только культурную, но и антропологическую и генетическую [Зубова, 2014; Чикишева, 2012]. Достаточно отчетливо была зафиксирована их взаимосвязь с материалами памятников пахомовской культуры из Тоболо-Иртыш-ского междуречья [Генинг, Стефанов, 1991; Зах, Илюшина, 2011; Корочкова, 1987; 1993; 2009; 2010; 2013; Косарев, 1981; Костомаров, 2010; 2014; Матвеев, Костомаров, 2011; Матвеев и др., 2009; Матвеева, Костомаров, 2009; Ткачев, 2009]. На этом основании был выделен особый восточный вариант пахо-мовской культуры.

Реконструкция историко-культурных процессов, связанных с восточным вариантом пахомовской культуры, чрезвычайно важна для понимания эпохи в целом не только на территории Барабинской лесостепи, но и в Тоболо-Иртышском междуречье, Прииртышье и Казахстане. Материалы восточного варианта пахомовской культуры активно востребованы антропологами и палеогенетиками [Зубова, 2006; 2014; Чикишева, 2012]. Выявление и публикация новых археологических комплексов, связанных с этим культурным образованием, актуально и имеет сегодня большое научное значение. Целью работы является определение места публикуемых погребальных комплексов среди других памятников эпохи поздней бронзы и переходного к раннему железному веку в Барабинской лесостепи. Результаты исследования позволяют реконструировать продвижение пахомовского населения на восток и их взаимодействие с населением ирменской культуры.

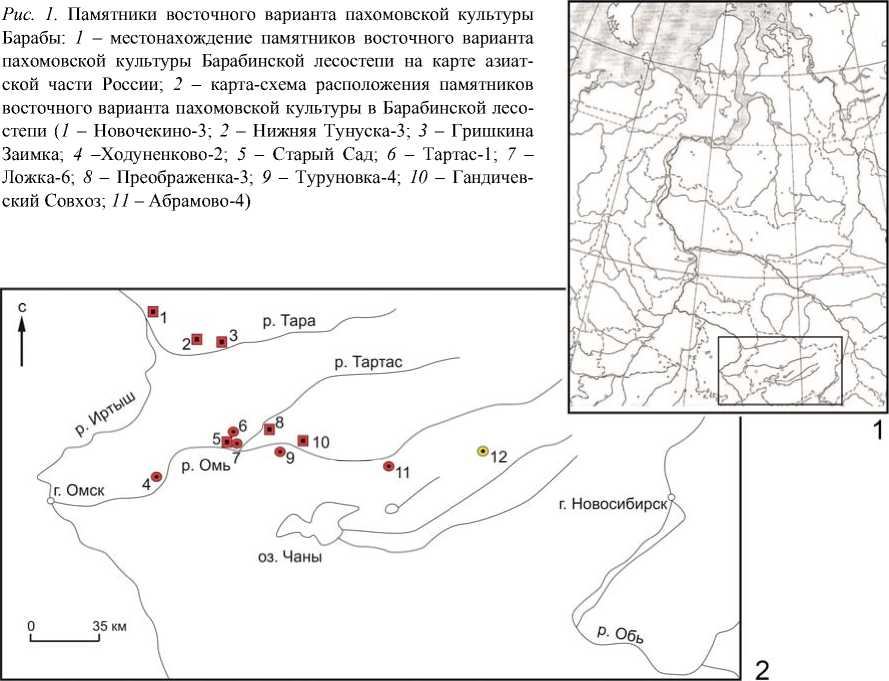

К числу объектов восточного варианта следует отнести курганный могильник Ган-дичевский Совхоз, расположенный в Убин- ском р-не Новосибирской обл., у д. Ново-гандичево, неподалеку от заболоченного займища, в прошлом, очевидно, озера (рис. 2, 1). Памятник открыт в 1975 г. Е. А. Сидоровым, им же проведены первые раскопки и исследования в 1976 и 1980 гг. В 1979 г. шесть курганов раскопаны В. И. Молоди-ным. Всего на могильнике зафиксировано 12 насыпей, 4 из них относятся к андронов-ской (федоровской) культуре, 2 – к ирмен-ской, 3 – к восточному варианту пахомов-ской культуры, еще три насыпи остались неисследованными (рис. 2, 2).

Прежде чем перейти к характеристике погребальных комплексов, следует отметить, что часть сопроводительного инвентаря после раскопок утрачена, и там, где это было возможно, мы постарались восстановить хотя бы описание предметов.

Курганы восточного варианта пахомов-ской культуры расположены цепочкой по линии север – юг, в 45–60 м друг от друга. Они составляют самостоятельную группу, не соприкасаясь и не накладываясь на насыпи андроновской (федоровской) и ирмен-ской культур.

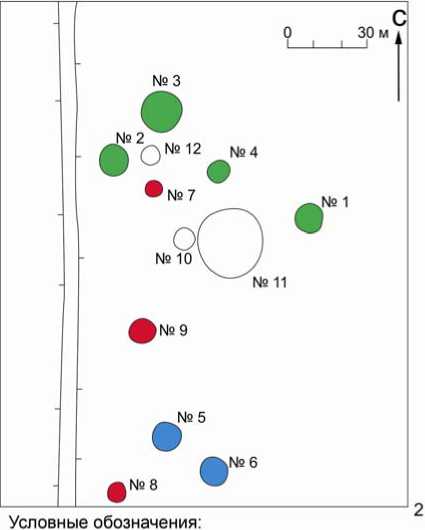

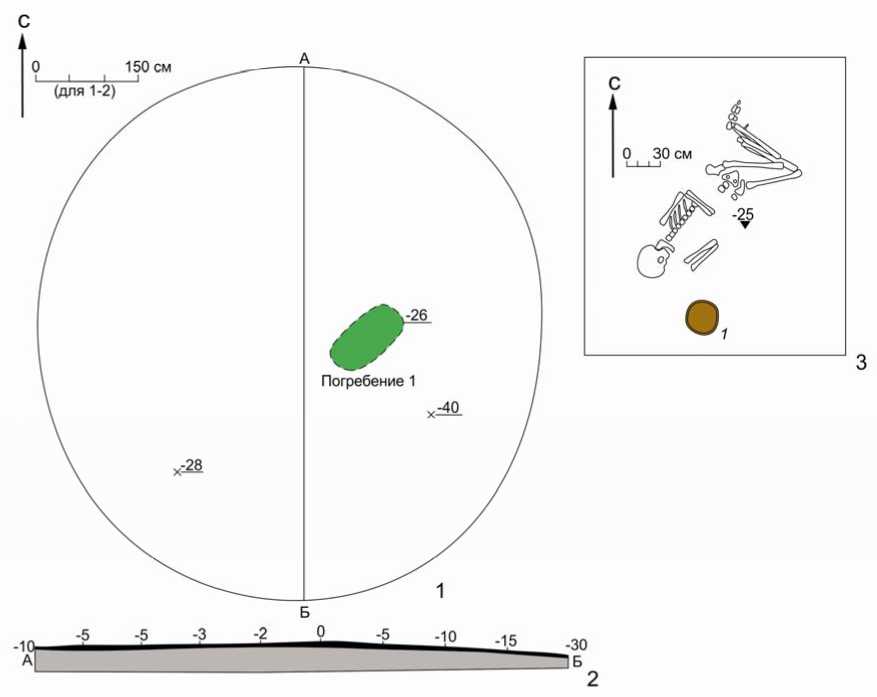

Курган № 7 (рис. 2, 2 ; 3, 1 – 3 ) является северным объектом в цепочке. Его диаметр по линии СВ–ЮЗ 8 м, по линии СЗ–ЮВ 9 м, высота насыпи составляет 0,1 м от уровня современной дневной поверхности. Курган исследовался двумя секторами.

Стратиграфия кургана представлена дерновым слоем мощностью 0,07–0,10 м. Под ним располагался слой почвы черного цвета мощностью от 0,25 до 0,32 м (насыпь кургана). Материк – желтый суглинок (рис. 3, 2 ).

Погребение № 1 размещалось в южной части насыпи кургана на глубине 0,2 м, на уровне погребенной почвы (см. рис. 3). Захоронен взрослый человек скорченно на левом боку, головой на ЮВ. Ноги согнуты в бедренных суставах и коленях, руки – в локтевых суставах. На тазовых костях и у коленных суставов найдены две каменные пластинки из сланца. Под ключицей обнаружена почти полностью истлевшая цилиндрическая бусина, свернутая из бронзового листка. В 0,2 м к востоку от черепа обнаружен бронзовый нож, а в 0,5 м к югу – два сосуда, между которыми находилось бронзовое шило (см. рис. 3). Один из сосудов – горшковидный с уплощенным дном. Изделие орнаментировано по горловине рядом треугольников, расположенных вершинами

Условные обозначения:

Для карты: е - могильники

■ - поселения

Для планов курганов: Для стратиграфии курганов: Для погребений:

■1 - погребение ■■ - погребение ^Н - бронзовое изделие

0 - фрагменты черепа ^в - дерново-гумусный слой ■■ - керамический сосуд х - фрагмент керамики I I - черный суглинок ■■ - фрагменты сланца

Ж ■ развал сосуда । । - материковый выкид

-19 - нивелировочная отметка -19 - нивелировочная отметка

вверх, выполненных гребенчатым штампом. Под горловиной – три горизонтальные линии, прочерченные инструментом с округлым рабочим краем. Тулово орнаментировано треугольниками, состоящими из трех рядов треугольников, заполненных косой штриховкой, выполненной гребенчатым штампом.

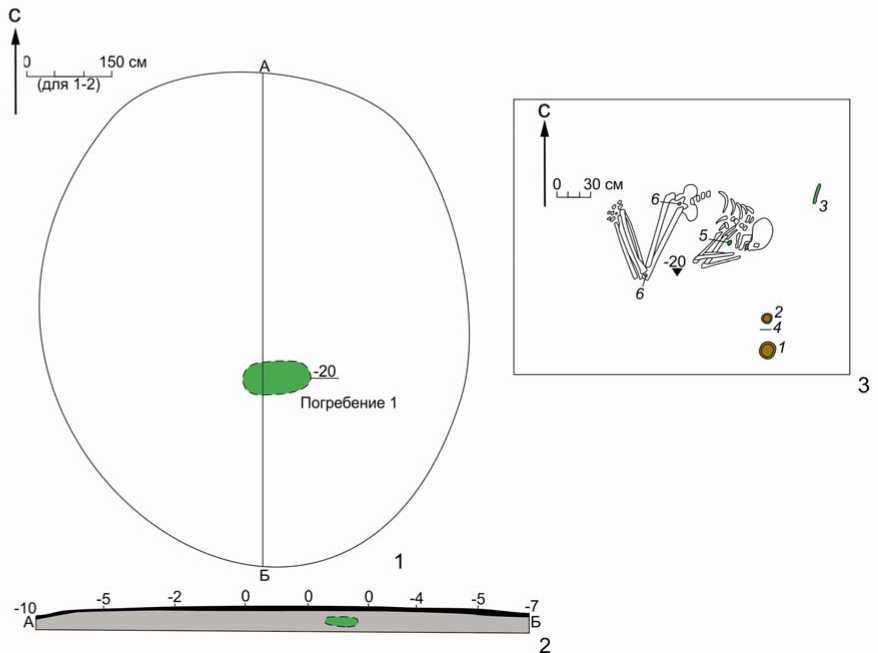

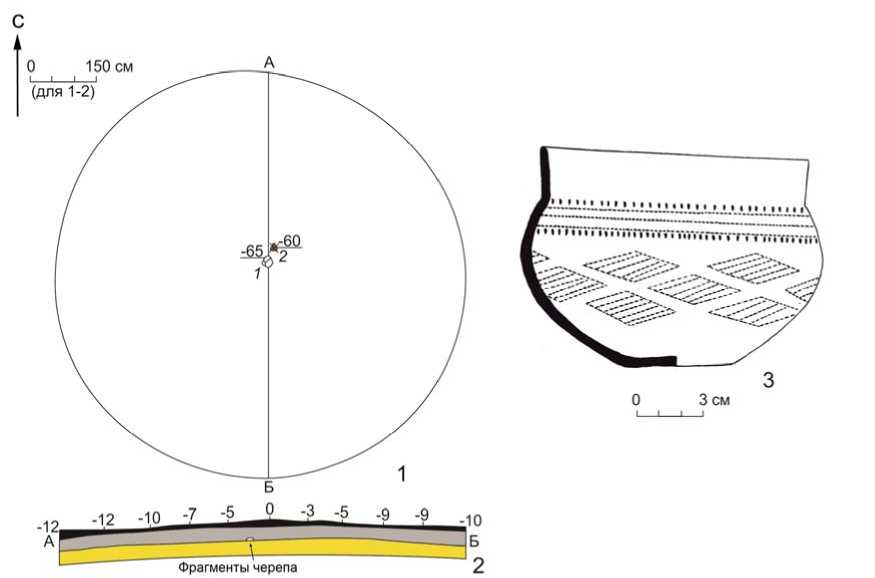

Курган № 8 – южный объект цепочки (рис. 2, 2 ; 4, 1 – 3 ). Диаметр насыпи 8 м, высота от уровня современной дневной поверхности достигает 0,3 м. В ЮЗ и ЮВ секторах кургана на глубине 0,28 и 0,4 м найдены два небольших обломка керамики.

Стратиграфия кургана представлена в верхней части дерновым слоем мощностью 0,07–0,10 м. Под ним располагался слой почвы черного цвета, толщиной от 0,2 до 0,36 м (насыпь кургана). Материк – желтый суглинок (рис. 4, 2 ).

Погребение № 1 расположено в центре кургана на глубине 0,2 м, на уровне погребенной почвы (рис. 4, 3 ). Захоронен взрослый человек в скорченном положении на правом боку, головой на ЮЗ. Правая рука вытянута вдоль туловища, левая согнута в локте. Рядом с черепом найден сосуд, других находок не обнаружено.

Курган № 9 находился в центре цепочки (рис. 2, 2 ; 5, 1 – 3 ). Диаметр насыпи 10 м, высота от уровня дневной поверхности достигает 0,1 м. Насыпь кургана испорчена колеей полевой дороги. Она состояла из однородной черной почвы толщиной до 0,4 м. Под ней фиксировался материковый слой черного цвета с большим количеством светлых включений. Он образовался в результате иловых наносов во время весенних разливов и затопления займища, на краю которого расположен могильник (рис. 5, 2 ).

Условные обозначения:

/^ дорога

• - населенный пункт • - курганный могильник

® - курганы восточного варианта пахомовской культуры Q - курганы ирменской культуры

(0 - курганы андроновской (федоровской) культуры

Q - неисследованные объекты

] | - дорога

Рис. 2. Местоположение ( 1 ) и общий план ( 2 ) памятника Гандичевский Совхоз

Рис. 3. План исследованных объектов кургана № 7: 1 - план кургана после снятия земляной конструкции; 2 - стратиграфический разрез кургана; 3 - план погребения № 1

Рис. 4. План исследованных объектов кургана № 8: 1 – план кургана после снятия земляной конструкции;

2 – стратиграфический разрез кургана; 3 – план погребения № 1

Рис. 5. План исследованных объектов кургана № 9: 1 – план кургана после снятия земляной конструкции; 2 – стратиграфический разрез кургана; 3 – сосуд из насыпи у черепа

В связи с тем что этот слой по цвету почти не отличается от насыпи, очертаний могильной ямы в нем обнаружить не удалось. Раскопки были продолжены по всей площади кургана.

На глубине 0,6 м в центральной части кургана обнаружено погребение ребенка. Все части скелета, кроме черепа, истлели (рис. 5, 1 - 2 ). По положению черепа можно предположить, что погребенный лежал в скорченном положении (?) на левом боку головой на СВ, возможно с отклонением к востоку. В 0,4 м к северу от черепа находился плоскодонный горшковидный сосуд (рис. 5, 3 ). Плечики изделия украшены двумя горизонтальными рядами вертикальных семечковидных вдавлений, разделенных тремя горизонтальными линиями, выполненных гребенчатым штампом. Тулово сосуда орнаментировано тремя рядами ромбов, расположенных в шахматном порядке, также выполненных гребенчатым штампом. Других находок не обнаружено.

Таким образом, охарактеризованные погребальные комплексы являются отдельным могильником, сооруженным на месте анд-роновского (федоровского) некрополя. Курганные насыпи представляют собой оплывшие холмы округлой формы. Современный диаметр их составляет от 8 до 10 м, а высота 0,1-0,3 м. Насыпь курганов сложена из почвы черного цвета. Кроме погребений, в земляных конструкциях не обнаружено каких-либо других объектов.

Три захоронения восточного варианта пахомовской культуры - одиночные, расположены практически в центре курганных насыпей. Могилы не потревожены, находятся на уровне погребенной почвы или в насыпи кургана. Умерших укладывали на левый (курганы № 7, 9) или правый (курган № 8) бок. Ориентировали погребенных головой на ЮВ (курган № 7), ЮЗ (курган № 8) и СВ (курган № 9).

По количеству сопроводительного инвентаря выделяется погребение в кургане № 7, в курганах № 8, 9 в захоронениях выявлено по одному керамическому сосуду.

Погребальный инвентарь представлен керамическими сосудами (4 ед.), бронзовыми изделиями (3 ед.) и двумя фрагментами изделий из сланца.

В коллекции сохранились два полных керамических сосуда, для которых проведен микроскопический (бинокулярный) анализ исходного сырья и составов формовочной массы.

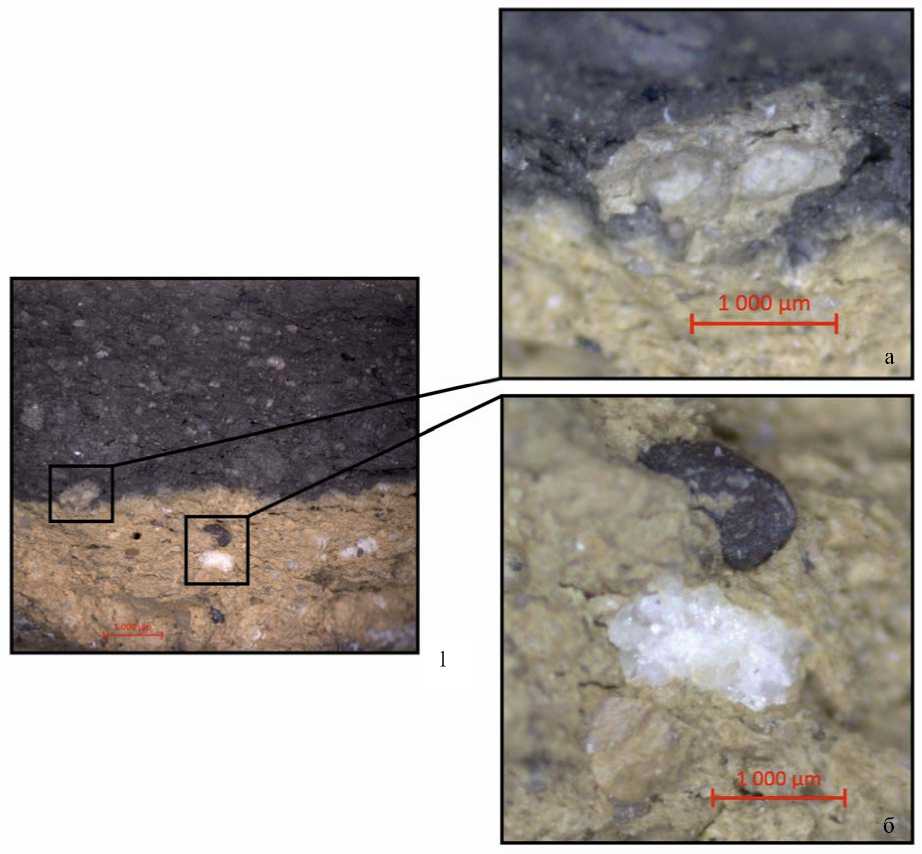

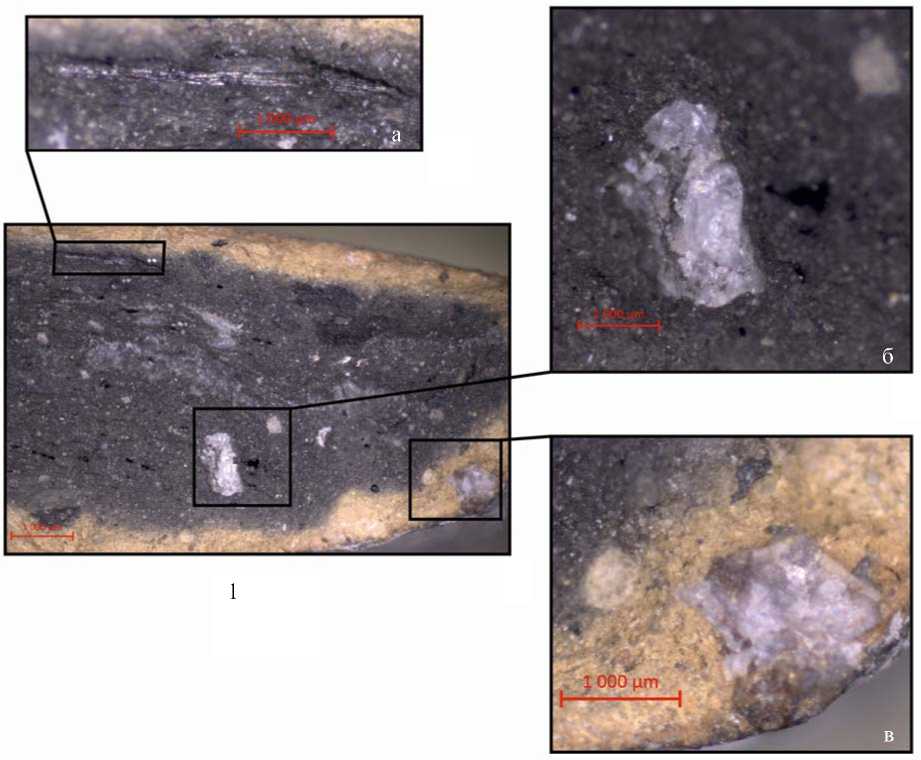

Оба изделия изготовлены из ожелезнен-ного глинистого сырья. Как естественная примесь отмечен разноразмерный бурый железняк. В состав формовочной массы входили как органические, так и минеральные добавки. К первым относится органический раствор (возможно, из навоза жвачных животных), о чем свидетельствует наличие аморфных пустот со сглаженными стенками, имеющийся налет «глянца» и следы мелкой растительной органики (рис. 7, а ).

Минеральные примеси представлены шамотом (рис. 6, а ; 7, б , в ), дробленой породой (рис. 6, б ; 7, б , в ) и песком (рис. 6, б ). Шамот калиброван, в одном случае в диапазоне 1-1,9 мм (курган № 9), в другом - 0,2-2 мм (курган № 7). Доля шамота в глинистом сырье составляет 1 : 9 (курган № 9) и 1 : 6 (курган № 7).

Дробленая порода встречена вместе с шамотом. Сырьем для дробления служили кварциты (рис. 6, б ; 7, б , в ). Породные обломки также калиброваны, в одном случае в диапазоне 0,5-0,9 мм (№ 9), в другом - 0,51,9 мм (курган № 7). Концентрация дробленой породы в глинистом сырье составляет для обоих образцов около 1 : 6-7. В одном случае зафиксирована искусственная примесь окатанного калиброванного песка (11,9 мм), в концентрации не менее чем 1 : 4 (курган № 9).

Таким образом, для двух сосудов могильника выявлены два рецепта формовочных масс:

-

• глина + шамот + дробленая порода + органический раствор;

-

• глина + шамот + дробленая порода + песок + органический раствор.

Подобное исследование проведено для ирменских и позднеирменских комплексов Барабинской лесостепи [Мыльникова, Че-мякина, 2002. С. 34]. Так, для ирменской и позднеирменской керамики в составе формовочной массы типичен шамот, поэтому не представляется возможным считать наличие этой примеси специфическим признаком какой-то конкретной культуры в этот период. Для ирменской культуры характерно добавление органики в формовочную массу, в то время как в позднеирменских изделиях доминирует рецепт без органических добавок (46,4 % на памятнике Омь-1). Примесь песка фиксируется в керамике обеих культур,

Рис. 6. Микрофотографии примесей в формовочной массе сосуда из кургана № 7: 1 – микрофотография излома сосуда; а – шамот в составе формовочной массы;

б – дресва и песок в составе формовочной массы

однако доля рецептов с его содержанием незначительна. Традиция добавления породных обломков в состав формовочных масс посуды ирменской и позднеирменской культур Барабы не является автохтонной. Если такая керамика выявляется, она или привозная, или изготовлена по смешанной гончарной традиции. Наиболее близкие памятники с добавлением в тесто дробленой породы известны на ритуально-производственном комплексе восточного варианта пахомовской культуры Тартас-1, а также поселениях переходного времени от бронзового к раннему железному веку Прииртышья и Приобья.

Исходя из анализа специфики погребальной обрядности и керамических изделий можно заключить, что материалы из курганов № 7–9 могильника Гандичевский Совхоз находят параллели в памятниках восточного варианта пахомовской культуры, в частности в некрополе Старый Сад, и могут быть датированы по аналогии с ним переходным временем от бронзового к раннему железному веку (2-я половина X – VIII в. до н. э.). Могильник Гандичевский Совхоз является самым восточным памятником для данного культурного образования и свидетельствует о продвижении групп пахомов-ского населения на восток. Непотревожен- ные погребения, обнаруженные на Ганди-чевском Совхозе, оказались особо значимыми для понимания ряда захоронений на некрополе Старый Сад, где зафиксировано восемь случаев расположения костей умерших в насыпи курганов, интерпретация которых как погребальных объектов оставалась не ясной. В настоящее время данные захоронения следует однозначно интерпретировать как погребения, совершенные на погребенной почве (вариант погребальной обрядности населения восточного варианта пахомовской культуры), и считать его влиянием автохтонной ирменской культуры.

Наличие на памятнике нескольких курганов ирменской культуры позволяет предположить, что и ирменский, и пахомовский некрополи существовали одновременно и использовались смешанным населением. Об этом говорят отмеченные выше черты автохтонной погребальной практики и наличие новации в морфологии и технологии изготовления глиняной посуды, вероятно, связанные с пришлым пахомовским населением.

Отметим и еще одну черту погребальной практики носителей восточного варианта пахомовской культуры. Все выявленные на данный момент могильники в Барабе приурочены к пунктам существования андро-новских (федоровских) некрополей, хотя и локализованы планиграфически. Особенно явственно данная ситуация зафиксирована на памятнике Старый Сад.

Можно предложить несколько объяснений этому факту: глубинные генетические связи носителей культур, общее направление миграционных потоков, выбор одних и тех же мест для сооружения погребальных конструкций. Решение данной проблемы

Рис. 7. Микрофотографии примесей в формовочной массе сосуда из кургана № 9: 1 - микрофотография излома сосуда; а - следы органического раствора в формовочной массе; б , в - дресва и шамот в составе формовочной массы

позволит определить наличие (или отсутствие) общих ритуальных представлений у населения восточного варианта пахомов-ской культуры и андроновской (федоровской) в Барабинской лесостепи

Список литературы Погребальные комплексы восточного варианта пахомовской культуры на памятнике Гандичевский совхоз (Барабинская лесостепь)

- Генинг В. Ф., Стефанов В. И. Могильники андроноидной культурной общности Ишимской лесостепи//Древние погребения Обь-Иртышья. Омск, 1991. С. 52-60.

- Зах В. А., Илюшина В. В. Позднебронзовый могильник Чепкуль-5 в Нижнем Притоболье//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2011. № 1 (14). С. 20-29.

- Зубова А. В. Демографические характеристики андроноидного населения Западной Сибири (по материалам могильников Еловский-2 и Старый Сад//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы итоговой сессии ИАЭТ СО РАН 2006 г. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. Т. 12. С. 336-340.

- Зубова А. В. Население Западной Сибири во II тысячелетии до нашей эры (по антропологическим данным). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СОРАН, 2014. 228 с.

- Корочкова О. Н. Предтаежное и южнотаежное Тоболо-Иртышье в эпоху поздней бронзы: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1987. 26 с.

- Корочкова О. Н. Андроноидные культуры Западной Сибири//Археологические культуры и культурно-исторические общности Большого Урала. Екатеринбург: Изд-во Ин-та истории и археологии УрО РАН, 1993. С. 95-96.

- Корочкова О. Н. Пахомовская культура//Археология, этнография и антропология Евразии. 2009. № 3 (39). С. 75-84.

- Корочкова О. Н. Взаимодействие культур в эпоху поздней бронзы (андроноидные древности Тоболо-Иртышья). Екатеринбург: Изд-во Уралюриздат, 2010. 103 с.

- Корочкова О. Н. Андроноидные культуры Западной Сибири и бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана//Бегазы-дандыбаевская культура степной Евразии. Алматы: Изд-во Бегазы-Тасмола, 2013. С. 340-348.

- Косарев М. Ф. Бронзовый век Западной Сибири. М.: Наука, 1981. 279 с.

- Костомаров В. М. Пахомовские древности Западной Сибири: культурная атрибуция, хронологическая и территориальная локализация: Дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 2010. 168 с.

- Костомаров В. М. К вопросу о генезисе андроноидных древностей лесостепного Тоболо-Ишимья во II тыс. до н. э.//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2014. № 4 (27). С. 40-46.

- Матвеев А. В., Костомаров В. М. Пахомовские древности Западной Сибири//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2011. № 1 (14). С. 46-55.

- Матвеев А. В., Костомаров В. М., Костомарова Ю. В. К характеристике хозяйственной деятельности носителей пахомовской культуры лесостепного Зауралья//Вестник Тюменского государственного университета. 2009. № 7. С. 3-14.

- Матвеева Н. П., Костомаров В. М. К вопросу об особенностях погребального обряда населения пахомовской культуры лесостепи Западной Сибири//Вестн. Тюмен. гос. ун-та. 2009. № 1. С. 15-25.

- Молодин В. И. Бараба в эпоху бронзы. Новосибирск: Наука, 1985. 202 с.

- Мыльникова Л. Н., Чемякина М. А. Традиции и новации в гончарстве древних племен Барабы (по материалам поселенческого комплекса Омь-1). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. 200 с.

- Ткачев А. А. Пахомовский комплекс поселения Оськино Болото//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. Тюмень, 2009. № 11. С. 81-89.

- Чикишева Т. А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита -раннего железа. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. 468 с.