Погребальные обряды могильника римского времени Фронтовое 3 в Юго-Западном Крыму

Автор: Свиридов А.Н., Язиков С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век

Статья в выпуске: 255, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена характеристике погребального обряда могильника Фронтовое 3, расположенного в 1 км к СЗЗ от с. Фронтовое Нахимовского р-на г. Севастополь и полностью исследованного отрядом Крымской новостроечной экспедиции ИА РАН в 2018 г. Вскрыто 13 948 кв. м; раскопано 328 погребений конца I - IV в. н. э. и 4 - эпохи бронзы, в т. ч. 305 подбойных могил, 12 грунтовых склепов, 7 грунтовых ям, 1 погребение в амфоре, 1 захоронение лошади и 2 - собаки. Среди особенностей могильника следует выделить значительное преобладание подбойных могил, ориентировку погребенных в юго-восточный сектор, присутствие особого типа кремационных погребений, а также соотношение погребальной камеры с входной ямой в грунтовых склепах. Прослеженные на памятнике обряды имеют аналогии в ряде памятников ЮгоЗападного и Центрального Крыма, но сочетание типов обряда и их процентное соотношение во Фронтовом своеобразно.

Крым, фронтовое 3, подбой, грунтовый склеп, погребение в грунтовой яме, ингумация, кремация, римское время

Короткий адрес: https://sciup.org/143168960

IDR: 143168960

Текст научной статьи Погребальные обряды могильника римского времени Фронтовое 3 в Юго-Западном Крыму

Могильник Фронтовое 3 – новый объект археологического наследия, обнаруженный в ходе работ в полевом сезоне 2018 г. вторым Севастопольским отрядом Крымской новостроечной экспедиции ИА РАН1. Памятник расположен

1 Авторы выражают благодарность за консультации Олегу Васильевичу Шарову, Игорю Олеговичу Гавритухину, Владимиру Юрьевичу Малашеву. Отдельные слова благодарности приносим сотрудникам отряда, всем, кто работал на могильнике в поле и обрабатывал материал в камеральных условиях, – Алейникову С., Сивожелезову И., Бадалову А., Белогуровой В., Сивожелезовой А., Юнкину Д., Степановой А., Гацаеву Т., Алейниковой А., Плынчевой Ю., Белоглазовой Е., Красильникову А., Головачеву А., Соколовой Е., Кравченко Д. и др.

в 1 км к СЗЗ от с. Фронтовое Нахимовского района города Севастополь. Работы на могильнике носили охранно-спасательный характер и выполнялись авторами данной статьи в рамках проекта по сохранению памятников культурного наследия, попадающих в зону строительства автомобильной трассы «Таврида».

Памятник исследован полностью, площадь раскопа вместе с перекрывающим могильник в южной части поселением Нового времени составила 13 948 кв. м. Выявлено и полностью исследовано 332 погребения и 5 хозяйственных ям в юго-восточной части раскопа.

Основная часть погребений относится к римскому времени2 и может быть датирована концом I – концом IV в. н. э. Погребения расположены системно. Наиболее ранние комплексы, конца I – первой половины II в., концентрируются на северо-западе памятника. С востока и юга их окружают погребения, датируемые вплоть до первой половины или середины III в. Погребения, датируемые не ранее второй половины III в., располагаются далее на юго-восток. Плотность расположения могил становится заметно более разреженной. Крайняя юго-восточная часть некрополя является самой поздней, здесь нет индикаторов ранее второй четверти IV в.

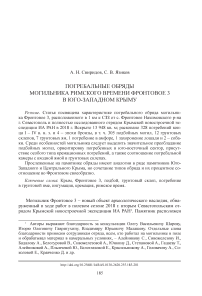

Одной из отличительных особенностей могильника Фронтовое 3 является однообразие погребального обряда3. Подавляющее большинство конструкций представлено подбойными могилами: всего их 305. Второй по численности группой являются грунтовые склепы, их насчитывается 12. Немногочисленны грунтовые ямы: их всего 7. Помимо этого, исследовано одно погребение в амфоре и три ямы с погребениями животных: одной лошади и двух собак (рис. 1)4.

Подбойные могилы составляют 93 % всех выявленных погребальных комплексов. Входные ямы прямоугольные и узкие, длиной в большинстве случаев до 2,2–2,4 м, единично выявлены более крупные, длиной до 2,6 и шириной до 0,7 м. Ориентированы чаще всего по линии северо-запад – юго-восток. В центральной части могильника наиболее четко прослеживается система расположения ям в линии, вытянутые с северо-востока на юго-запад. Здесь не встречено ни одного случая перекрывания более ранних могил более поздними. В отдельных случаях при снятии грунта над входной ямой в восточной ее части фиксировались крупные камни, возможно части надгробий.

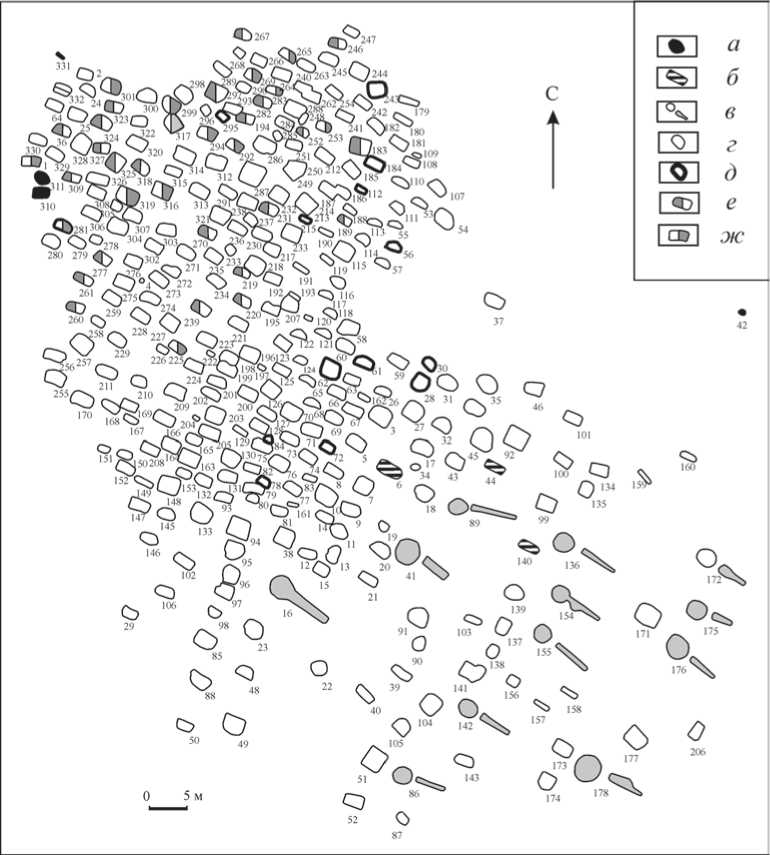

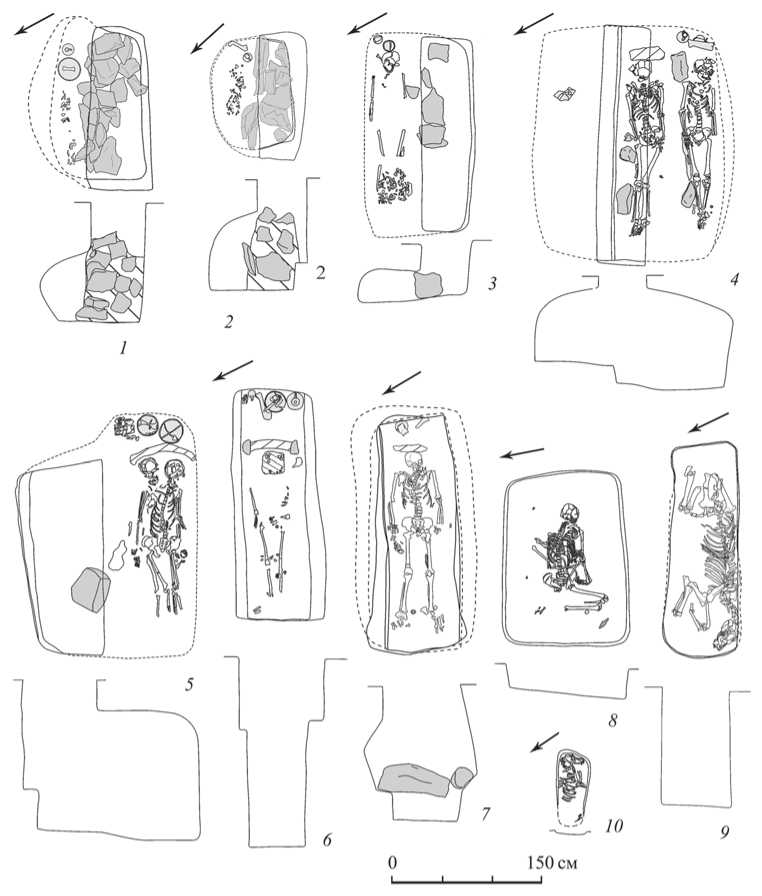

Преобладают подбои, вырытые в северо-восточной стенке входной ямы, подобных случаев зафиксировано 226, что составляет 74 % общего числа подбойных могил (рис. 2: 1–3 ). В юго-западной стенке подбои сооружены в 19 случаях (6,2 %) (рис. 2: 4, 5 ). Подбои в обеих длинных стенках выявлены в 60 могилах (19,6 %) (рис. 2: 6, 7 ). Могилы с двумя подбоями распространены равномерно по всему могильнику. Подбои в юго-западной стенке характерны для ранней

Рис. 1. Могильник Фронтовое 3. План а – грунтовые могилы эпохи бронзы; б – грунтовые могилы римского времени; в – грунтовые склепы; г – подбойные могилы с каменным закладом; д – могилы с кремацией; е – подбойные могилы без каменного заклада; ж – подбойные могилы с подпирающими погребенного камнями

Рис. 2. Могильник Фронтовое 3. Погребения в подбоях

1 - № 117; 2 - № 64; 3 - № 36; 4 - № 298; 5 - № 52; 6 - № 171; 7 - № 325; 8 - № 276

(северо-западной) части памятника либо для поздней (юго-восточной) части, в центральной части их нет.

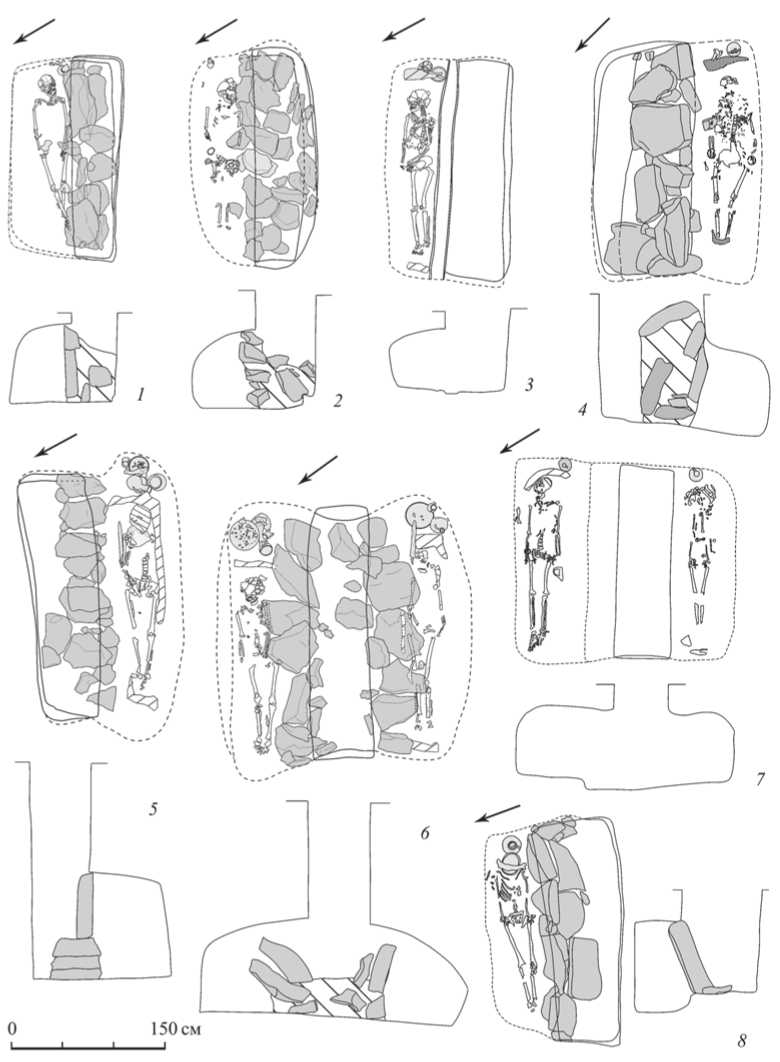

Ширина подбойных могил колеблется от 0,43 до 0,7 м. Длина подбоя зачастую превышает длину входной ямы, доходя до 2,6 м. Дно камеры подбоя находится на уровне дна входной ямы или ниже его на 0,15–0,4 м, подобная особенность зафиксирована в 25 случаях (рис. 2: 8 ). Чаще в стенке, противоположной стене с подбоем, оставлялась ступенька шириной 0,2–0,3 м и высотой от 0,15 до 0,45 м. Подобные ступеньки зафиксированы в 70 случаях (рис. 3: 1, 3 ). Сооружение подбоев на разном уровне выявлено в единичных случаях (рис. 3: 2 ).

В большинстве случаев подбойные могилы имели заклад из камня, сооруженного различными способами. Примерно в равных пропорциях представлены бессистемные навалы камней (рис. 3: 3 ) и перекрытия с установленными вертикально камнями. Вертикальные камни располагались как на материковом грунте (рис. 2: 8 ), так и на одном или нескольких уложенных друг на друга рядах камней (рис. 2: 5 ; 3 : 4 ). Чаще всего таких рядов зафиксировано два, но встречаются заклады, в которых насчитывается по 3–4 или даже до 5 рядов, расположенных под вертикально установленными камнями. В 60 погребениях удалось проследить ряды из камней, плотно уложенных друг на друга, перекрывающие камеру полностью (рис. 3: 1, 5 ). Территориально перекрытие из вертикально поставленных плит преобладает в ранней, северо-восточной части памятника, в остальных местах различные варианты устройства каменного заклада встречены примерно в равных пропорциях.

Помимо этого, в ранних могилах устройство перекрытия пространства для погребенного имеет большую вариативность, в отличие от центральной и юговосточной частей некрополя. В 23 случаях каменный заклад отсутствовал вовсе, вероятно, были использованы деревянные перекрытия, но их следов зафиксировать не удалось (рис. 2: 7 ). В ранней части могильника в 17 случаях зафиксирован выложенный по дну входной ямы один неполный ряд камней; в некоторых случаях камни размещены в районе головы, таза и ног, как бы подпирая погребенного (рис. 3: 6 ).

Забутовка верхней части входной ямы камнем нехарактерна для погребальных комплексов могильника, подобные случаи единичны. Чаще в верхних слоях заполнения присутствует один или несколько крупных камней.

Примеров нарушения поздними могилами более ранних выявлено семь, все они локализуются в северо-западной, ранней части могильника. Чаще всего это выражается в частичном прорезании одной входной ямы подбоя другой. При этом у ранней могилы может быть поврежден лишь край подбоя либо кости скелета более ранних погребений смещаются в сторону. В одном случае скелет остался на месте, но был частично разрушен – у погребенного ноги срезаны по бедренным костям. В двух случаях новые могильные ямы полностью разрушили более ранние. Зафиксировано также повторное захоронение со смещением к стенке костей и инвентаря более раннего погребенного.

В подбойных могилах захоронения произведены в основном по обряду ин-гумации, кремация зафиксирована в 14 погребениях. При этом в восьми случаях для погребения по обряду кремации использовалась отдельная яма с подбоем (рис. 4: 1, 2 ), несколько могил были комбинированы. Для погребения по обряду

Рис. 3. Могильник Фронтовое 3. Погребения в подбоях

1 - № 105; 2 - № 174; 3 - № 76; 4 - № 25; 5 - № 321; 6 - № 319

Рис. 4. Могильник Фронтовое 3.

Погребения в подбоях, грунтовых ямах, погребения животных

1 - № 72; 2 - № 30; 3 - № 281; 4 - № 297; 5 - № 317; 6 - № 140; 7 - № 44; 8 - № 310; 9 -№ 18; 10 - № 222

кремации и обряду ингумации была сооружена отдельная погребальная камера. В трех случаях погребения по обряду сожжения были произведены в одном подбое с погребениями по обряду ингумации. В погребении 112 при разборе каменного заклада остатки кремации были зафиксированы на одном из камней. В двух погребениях сожженные на стороне кости были помещены поверх костяка человека. При этом в одном случае их поместили на груди, в другом – на берцовых костях (рис. 4: 3 ).

В 304 погребальных камерах (всего, учитывая могилы с двумя подбоями, их выявлено 365) удалось зафиксировать положение погребенного. Подавляющее большинство расположено вытянуто на спине, помимо этого, выявлены случаи, когда погребенные были положены со слегка согнутыми ногами, с завалом на правый (41 костяк) или левый (7 костяков) бок.

Руки погребенных расположены либо вытянуто вдоль тела, либо слегка согнуты и кисти расположены на тазовых костях. Кисть левой руки на тазе встречена у 74, а правой – у 31 погребенного. У 47 погребенных зафиксировано расположение обеих рук на костях таза.

В небольшом количестве случаев руки были согнуты в локтевом суставе под острым углом. У восьми погребенных левая рука согнута в локте, при этом кисть может располагаться на правой стороне таза, либо прижата к локтевой кости правой руки, либо перекрывать правую кисть. У трех погребенных правая рука согнута в локте и лежит на левой половине таза.

Ноги в большинстве вытянуты, у 67 погребенных сведены в голенях, в 14 случаях при вытянутом положении ног сведены стопы. У 13 погребенных фиксируются согнутые ноги. У 16 погребенных отмечено скрещивание ног в районе берцовых костей. В четырех случаях левая нога расположена над правой, в 12 – наоборот. У троих костяков ступни перекрывают друг друга.

Большинство погребений одиночные, за исключением семи случаев. В северном подбое погребения 45 были помещены 4 костяка, при этом кости всех погребенных были смещены и уложены скоплениями. В погребении 94 между длинных костей ног расчищено погребение ребенка с сопроводительным инвентарем. В погребении 91 на дне подбоя одно захоронение было совершенно над другим с небольшой грунтовой прослойкой. Интересное положение костяков зафиксировано в погребении 106: первый индивид расположен вытянуто на спине, головой на ЮВВ в сопровождении погребального инвентаря, а второй лежит параллельно первому вытянуто на животе, руки расположены под верхней частью туловища. В погребении 297 подбой изначально делался большим, под двойное захоронение, на его дне было совершено погребение двух мужчин вытянуто на спине головами на ЮВВ (рис. 4: 4 ). Особо следует отметить погребение 317, где один женский костяк был расположен на мужском несколько изогнуто, чтобы голова верхнего погребенного не перекрывала голову нижнего. Правая рука верхнего костяка немного отведена от тела, и уложена на правую руку нижнего погребенного, как бы приобнимая ее (рис. 4: 5 ).

Ориентировка погребенных в подбойных могилах выявлена у 333 костяков. Все, за исключением одного погребения, головой ориентированы в юговосточный сектор. Преобладает направление юго-восток–восток (211 случаев), нередким является юго-восточное направление (89), далее по убыванию следует восточное направление (27), юго-юго-восточное (7), южное (1), северо-северозападное (1).

Древесные остатки в подбойных могилах зафиксированы в основном в виде органического тлена: всего наличие подобных элементов выявлено в 89 погребениях. В 63 случаях тлен сохранился за черепом погребенного, в 12 случаях только в ногах, в 14 – в ногах и за головой погребенного. Остатки гробов зафиксированы в четырех погребениях. Размеры гробовищ варьируются в пределах 35–40 × 165–195 см. В двух могилах частично сохранилась крышка гроба, перекрывающая костяк. В семи могилах выявлены остатки деревянных колод. Размер варьируется в пределах 45–55 см по ширине и 195–205 см по длине. Остатки деревянных конструкций встречены равномерно по всей площади могильника и характерны для всех хронологических периодов.

Простые грунтовые ямы представлены 7 погребениями и могут быть разделены на две группы. К первой относятся неглубокие, до 0,3–0,5 м, прямоугольной формы ямы с закругленными углами, размером 0,8–1,3 × 1,31–1,97 м, на дне которых погребенные уложены на левый или правый бок. Три из них расположены на северо-западной окраине некрополя, одна в восточной части и отдалена от основного массива погребений на 15–20 м. По положению погребенных и сопроводительному инвентарю эти ямы могут быть датированы эпохой бронзы (рис. 4: 8 ).

Вторая группа представлена тремя могилами; это продолговатые ямы с заплечиками в длинных стенках, ориентированные по линии ЮВВ – СЗЗ (рис. 4: 6, 7 ). Входные ямы – прямоугольной формы длиной до 2,4–2,6 м при ширине 0,55–0,65 м. На высоте около 0,4–0,7 м от дна могилы располагались заплечики шириной до 0,3 м. В двух случаях заплечики служили опорой для перекрытия погребений каменными плитами, в одном, вероятно, деревянными плахами, следы которых не сохранились. Погребение 6 оказалось грабленым, плиты перекрытия в нем были завалены, на дне обнаружены смещенные останки двух индивидов. В других погребениях костяки расположены вытянуто на спине с вытянутыми руками и ногами, головой ориентированы на ЮВВ. Территориально ямы с заплечиками расположены в южной части некрополя.

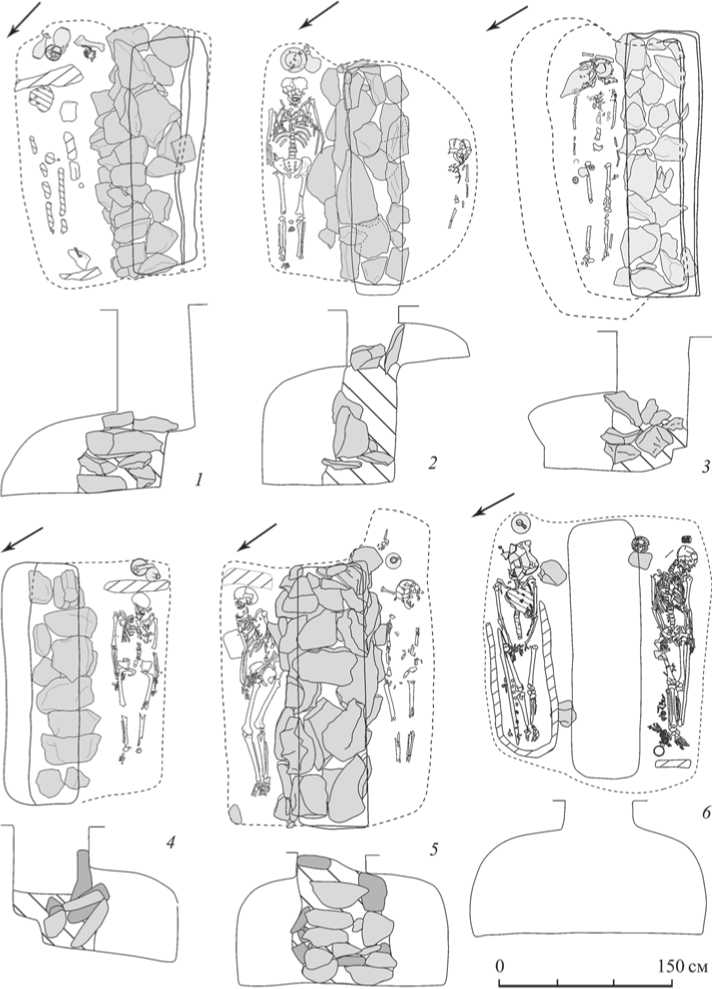

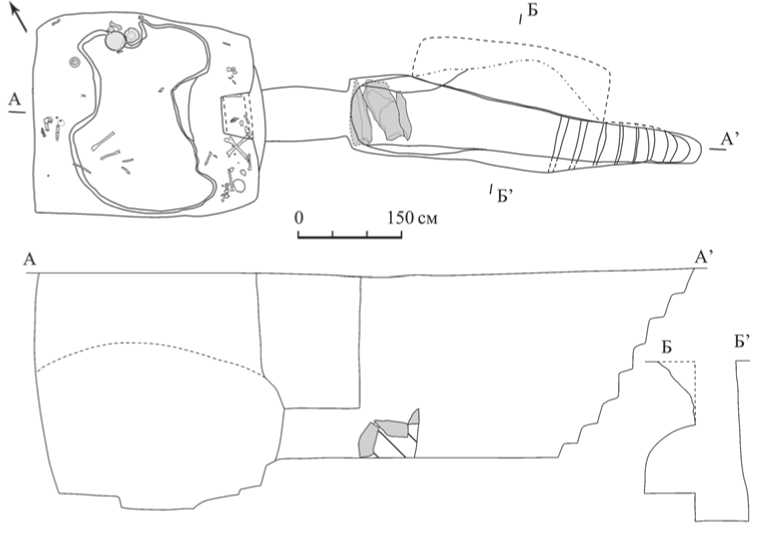

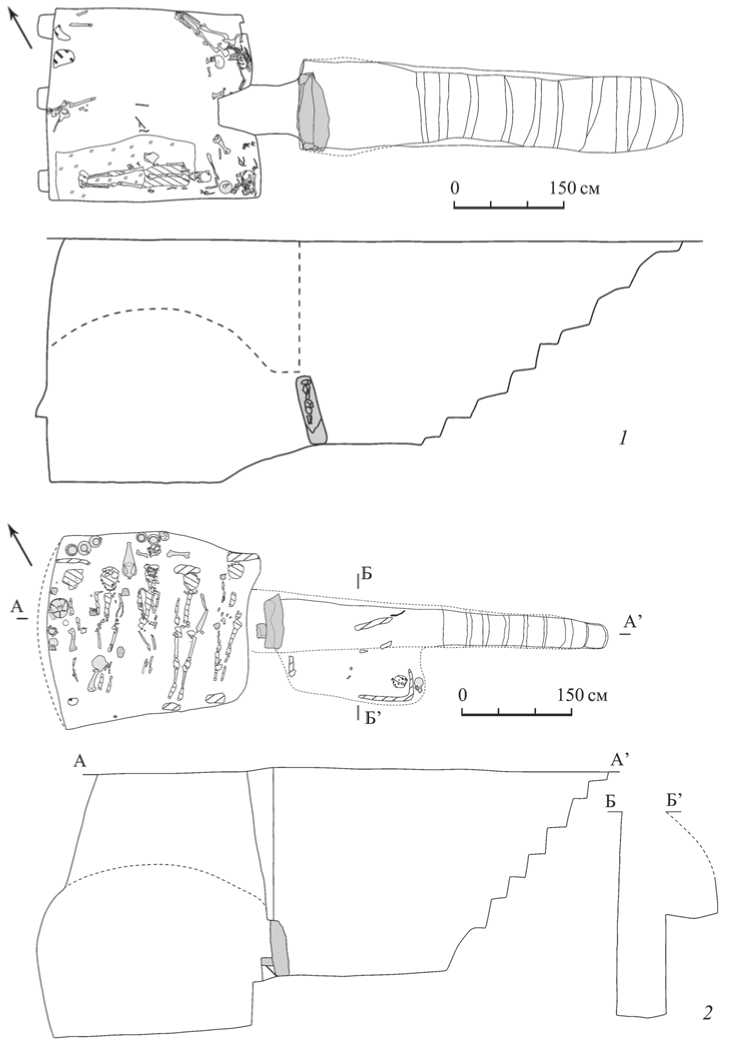

Грунтовые склепы. На могильнике изучено 12 подобных конструкций, что составляет 6,3 % всего числа погребений (рис. 5; 6).

Большинство сооружений располагается в южной части памятника и частично в центральной. Склепы расположены на участке могильника, где погребальные конструкции имеют более разреженное расположение, здесь не зафиксировано ни одного случая перекрытия грунтового склепа другими могилами.

Во всех склепах погребальная камера является продолжением длиной оси входной ямы, ориентированы они по линии СЗ – ЮВ, с расположением входной ямы с ЮВ стороны от погребальной камеры. У склепов 86 и 89 продольная ось смещена относительно других и тяготеет больше к направлению запад – восток. У всех сооружений, за исключением склепа 86, свод погребальной камеры рухнул, и на уровне зачистки фиксировалось темное гумусированное округлое пятно разных размеров, входная яма фиксировалась по пятну светло-желтого суглинка.

Рис. 5. Могильник Фронтовое 3. Грунтовый склеп № 178

Погребальные камеры прямоугольные в плане, размер варьирует от 2,2 × 2,3 до 2,7 × 3 м. Глубина погребальной камеры от современной поверхности у большинства варьирует в пределах 4–4,5 м. Пол погребальной камеры во всех случаях ниже пола входной ямы на 0,5–0,95 м. Начало свода от уровня пола фиксируется на уровне от 1,5 до 1,95 м.

Входные ямы имеют длину от 2,1 до 5,2 м. Ширина их у входа в камеру на уровне зачистки фиксируется в пределах 0,5–1,1 м, ко дну практически у всех увеличивается до 1,35. В склепе 155, напротив, уменьшается на 10 см. В большинстве случаев входные ямы расширяются от входа в нее ко входу в камеру, за исключением склепов 16 и 41, здесь они имеют одинаковую ширину по всей длине – 1 м. В тех случаях, где входная яма в начале имеет более узкую часть, ширина ее составляет от 0,32 до 0,5 м по верху, с небольшим расширением ко дну, которая у входа в камеру варьирует в пределах 0,4–0,65 м. Количество ступенек от 5 до 8, обычно они имеют сильно развернутый угол, длина не превышает 0,3 м, высота варьирует от 0,3 до 0,5 м.

Во всех случаях входные ямы имели заклады из вертикально установленных уплощенных камней. Высота их составляет 0,8–0,9 м, ширина от 0,5 до 1 м. В 6 случаях камни были расположены наклонно, все эти склепы в той или иной степени оказались ограблены в древности. В северо-западной стороне входной ямы склепа 172 прослежено пятно от грабительского лаза, который разрушил первоначальные ее стенки, расширив здесь пространство до 1,2 м.

Дромос в 11 случаях имел длину в пределах 0,3–0,7 м, в самом большом по размерам склепе его длина составляет 1,1 м (рис. 5). Высота и ширина по дну колеблется в пределах от 0,5 до 1 м.

У некоторых склепов имелись особенности в конструкции. В склепе 16 в северо-западной стенке были зафиксированы три ниши, вырубленные в материковом грунте на одном уровне. Они имели сводчатый верх и уплощенное дно (рис. 6: 1 ). В юго-западной стенке входной ямы склепа 154 было расчищено погребение в подбое, перекрытое, вероятнее всего, деревянными плахами, следы которых сохранились во входной яме (рис. 6: 2 ). Ниша была вырублена в материковом грунте на высоте 1,35 м от пола и имела ширину 0,7 м. Подобная ниша, но без остатков погребенного, была обнаружена в северо-восточной стенке склепа 178 (рис. 5). Располагалась она на высоте 0,45 м от дна, ее ширина 0,8 м, длина 2,6 м, высота 1 м.

В склепах были обнаружены останки 34 индивидов, от 1 до 6 в каждом. За исключением упомянутого выше погребения во входной яме, все костяки располагались на полу погребальной камеры, на спине, с вытянутыми руками и ногами. В склепах, которые расположены ближе к центру могильника, среди более ранних могил, погребенные расположены вдоль длинной оси сооружений.

В остальных склепах, где удалось зафиксировать останки погребенных in situ , все покойники были уложены перпендикулярно оси входной ямы. В двух случаях в погребальной камере находилось по пять индивидов, единожды встречены случаи с двумя и тремя индивидами. Головами погребенные расположены в ЮЮЗ и ССВ направлениях. При этом в некоторых склепах погребенные уложены головами в разные стороны, у многих костяков в районе головы или ног сохранились остатки деревянных конструкций.

Погребения животных. Как уже отмечалось выше, всего подобных могил зафиксировано три. Погребение лошади совершено в прямоугольной яме размерами 2,1 × 0,7 м, на глубине 0,8 м. Костяк лошади расположен на левом боку с подогнутыми ногами. Погребение безынвентарное (рис. 4: 9 ). В двух случаях зафиксированы останки собак в неглубоких ямах размером 0,4 × 0,8 м (рис. 4: 10 ). Они находятся на небольшом расстоянии друг от друга в ранней части могильника.

Погребальные обряды Фронтового 3 в сравнении с синхронными памятниками Крыма. Погребения в могильнике Фронтовое 3 имеют аналогии среди погребений некрополей как в Юго-Западном (Совхоз 10, Бельбек 4 и другие), так и Предгорном (Дружное, Нейзац и другие) Крыму.

Описания погребального обряда и находок опубликованы как в работах по отдельным памятникам ( Стрежелецкий и др ., 2005; Гущина, Журавлев , 2016; Богданова, Гущина , 1964; 1967; Храпунов , 2002; 2011б; 2013; 2016а; Богданова , 1989; Богданова и др ., 1976; Пуздровский, Труфанов , 2016), так и в работах обобщающего характера ( Айбабин , 1999. С. 13–54; Айбабин, Хайрединова , 2017; Дашевская , 1991; Пуздровский , 2007; Храпунов , 1990; 2016б).

Кратко остановимся на отличительных чертах могильника Фронтовое 3 на фоне других некрополей Юго-Западного и Центрального Крыма.

Одной из особенностей некрополя является незначительное разнообразие погребальных конструкций: где подбойные могилы превалируют, а в комплексах,

Рис. 6. Могильник Фронтовое 3. Грунтовые склепы

1 - № 16; 2 - № 154

датируемых концом I – серединой III в., это практически единственный тип погребального сооружения5. Подобная ситуация встречена только в одном могильнике – Скалистое 2, – который датируется не позднее III в. и полностью состоит из подбойных могил ( Дашевская , 1991. С. 26). В других могильниках процент подбойных могил гораздо ниже; в частности, в Скалистом 3 подобных могил около 59 %, в Инкерманском – 52 %, в Нейзаце – 32 % ( Дашевская , 1991. С. 26; Храпунов , 2016а. С. 12). В среднем процент подбойных могил конца I – середины III в. в Крыму оценивается исследователями по имевшейся у них выборке в пределах 32–59 % ( Гущина , 1967. С. 40–43; Дашевская , 1991. С. 26).

Ориентировка погребенных в юго-восточный сектор редко встречается в синхронных некрополях. Исключение составляют погребения Совхоза 10, где в ЮВ сектор ориентировано около 85 % погребенных ( Стрежелецкий и др ., 2005. С. 47–54). В основном же преобладают ориентировки на ЮЗ, Ю, СВ, В ( Гущина , 1967. С. 45; 1970; Гущина, Журавлев , 2016).

Второй отличительной особенностью является наличие подбойных могил с кремацией, в которых сожженные кости вытянуты наподобие ингумации либо сложены кучкой, в т. ч. в комбинации с трупоположением. В большинстве могильников Центрального и Юго-Западного Крыма кремация неизвестна. Нет ее и в могильниках, наиболее схожих по многим признакам с Фронтовым 3, – Ней-заце, Дружном, Бельбеке 4. В Юго-Западном Крыму подобный обряд зафиксирован в нескольких некрополях: в Бельбеке 1 (4 случая кремации без могильной ямы и урны), в Чернореченском (33 случая кремации в урнах, которыми служили амфоры). Наибольший процент кремационных погребений представлен в могильнике Совхоз 10, но здесь они совершены в керамических урнах, которые располагались либо в специальных ямах, либо в каменных ящиках, датированных II–III вв. и концом III – первой четвертью IV в. ( Дашевская , 1991. С. 27; Стрежелецкий и др ., 2005. С. 47–54).

Для могильников, синхронных с поздним периодом существования Фронтового 3, А. И. Айбабин приводит сведения об известных 80 захоронениях с трупо-сожжениями, относящихся к некрополям, возникшим в середине III в. ( Айбабин , 1999. С. 24). Исследователь разделяет погребения с сожжениями на семь типов, при этом только один случай из Фронтового 3 подходит под указанную типологию. Это частично разрушенное погребение, в амфоре, которое может быть соотнесено с типом 4 по классификации А. И. Айбабина (урны с прахом стоят в засыпанных грунтом ямах). Остальные кремационные погребения, представленные двумя вариантами, не попадают под предложенную типологию: в двух случаях – расположением кремационных останков поверх костей погребенного; в 10 случаях – в отдельных подбойных могилах. В пяти кремациях Фронтового 3 есть инвентарь: керамические сосуды, бронзовые украшения, бусы. Некоторые погребения по находкам могут быть датированы концом II – началом III в. Ряд исследователей появление кремационных погребений в Крыму связывают с приходом германских племен во второй половине III в. (Там же. С. 26; Храпунов , 2002. С. 79). В связи с этим погребения с трупосожжением из комплексов рубежа II–III вв. из Фронтового 3 вызывают интерес.

Отдельно нужно сказать о грунтовых склепах. Во Фронтовом 3 они датируются IV в., в других подобных могильниках – III–IV вв. У всех грунтовых склепов из Фронтового 3 погребальная камера прямоугольная, ориентирована длинной осью по оси входной ямы. Этот признак для синхронных конструкций в Крыму встречается реже, чем Т-образная форма грунтовых склепов, с длинной осью камеры перпендикулярно длинной оси входной ямы. Случаи расположения погребальной камеры так же, как в Фронтовом 3, известны в комплексах у с. Заречное, в Озерном III, Инкермане ( Лобода , 1977; Масякин , 2010; Стржелецкий , 1947. С. 288–302). В Нейзаце из 87 изученных склепов всего два имеют подобную планировку ( Мульд , 2016. С. 40), подобная ситуация выявлена и в Дружном, где из 24 склепов продольная планировка зафиксирована также в двух случаях ( Храпунов , 2002. С. 35. Рис. 62; с. 37. Рис. 62). Планиграфически с Фронтовым 3 наиболее схож могильник Дружное, в обоих могильниках присутствует четкая рядная планировка погребений и отсутствуют прорезающие друг друга комплексы (Там же. Рис. 1).

Важной особенностью грунтовых склепов Фронтового 3 является расположение погребенных внутри погребальной камеры. За исключением двух непотревоженных погребений в склепах 16 и 41, во всех остальных склепах костяки лежали перпендикулярно оси входной ямы . В склепах 86, 136, 154, 155 это положение зафиксировано in situ у 15 индивидов. Помимо этого, по расположению инвентаря можно предположить, что подобное положение погребенных, вероятно, было таким же в склепах 172 и 178, ограбленных в древности.

Случаи расположения погребенных перпендикулярно длинной оси входной ямы в синхронных комплексах Крыма единичны. В Дружном подобная ситуация встречена единожды в склепе 3, все остальные погребенные расположены головами или ногами ко входу (Там же. С. 15. Рис. 4). Подобное расположение зафиксировано в могильниках Опушки, Озерное III, Нейзац ( Лобода , 1977; Храпунов , 2011а. С. 21; 2018. С. 139, 143, 144; Мульд , 2016. Рис. 1: 1 ; 2: 1 ; 3: 4 ; 4: 3 ).

Подведя предварительные итоги анализа погребального обряда некрополя Фронтовое 3, следует отметить, что подобное сочетание типов обряда и их процентное соотношение своеобразно на фоне синхронных некрополей ЮгоЗападного Крыма римского времени. Дальнейшее изучение материалов могильника, несомненно, даст новые возможности для исследования и реконструкции социокультурных процессов в регионе в римское время.

Список литературы Погребальные обряды могильника римского времени Фронтовое 3 в Юго-Западном Крыму

- Айбабин А. И., 1999. Этническая история ранеевизантийского Крыма. Симферополь: Дар. 352 с.

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 2017. Крымские готы страны Дори (середина III-VII в.). Симферополь: Антиква. 366 с.

- Богданова Н. А. Гущина И. И., 1967. Новые могильники II-III вв. н. э. у с. Скалистое в Крыму // КСИА. Вып. 112. С. 132-139.

- Богданова Н. А., 1989. Могильник первых веков н. э. у с. Заветное // Археологические исследования на юге Восточной Европы. М.: ГИМ. С. 17-70. (Труды ГИМ; вып. 70.)

- Богданова Н. А., Гущина И. И., 1964. Раскопки могильников первых веков нашей эры в юго-западном Крыму в 1960-1961 гг. // СА. № 1. С. 324-330.

- Богданова Н. А., Гущина И. И., Лобода И. И., 1976. Могильник Скалистое III в Юго-Западном Крыму (I-III вв.) // СА. № 4. С. 121-152.

- Гавритухин И. О., Свиридов А. Н., Язиков С. В., 2019. Могильник римского времени Фронтовое 3 в Юго-Западном Крыму (предварительное сообщение). (В печати.)

- Гущина И. И., 1967. О САрматах в Юго-Западном Крыму (По материалам некоторых могильников I-IV вв.) // СА. № 1. С. 40-51.

- Гущина И. И., 1970. Раскопки могильника Бельбек 3 в Крыму // КСИА. Вып. 124. С. 39-49.

- Гущина И. И., Журавлев Д. В., 2016. Некрополь римского времени Бельбек IV в Юго-Западном Крыму: в 2 ч. Ч. 1. М.: ГИМ. 272 с. (Труды ГИМ; вып. 205.)

- Дашевская О. Д., 1991. Поздние скифы в Крыму. М.: Наука. 141 с. (САИ; вып. Д1-7.)

- Лобода И. И., 1977. Раскопки могильника Озерное 3 в 1963-1965 гг. // СА. № 4. С. 236-252.

- Масякин В. В., 2010. Склеп позднеримского времени у с. Заречное в Центральном Крыму // Археологический альманах. № 22: Древняя и средневековая Таврика / Отв. ред.: Ю. П. Зайцев, А. Е. Пуздровский. Донецк: Донбасс. С. 279-284.

- Мульд С. А., 2016. Погребальные сооружения могильника Нейзац // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н. э. - IV в. н. э.). Т. 2: 20 лет исследований могильника Нейзац: сб. науч. ст. / Отв. ред. И. Н. Храпунов. Симферополь: Наследие тысячелетий. С. 37-75.

- Пуздровский А. Е., 2007. Крымская Скифия II в. до н. э. - III в. н. э. Погребальные памятники. Симферополь: Бизнес-Информ. 480 с.

- Пуздровский А. Е., Труфанов А. А., 2016. Полевые исследования Усть-Альминского некрополя в 2008-2014 гг. Симферополь: ИП Бровко А. А. 308 с.

- Стржелецкий С. Ф., 1947. Раскопки в Инкермане в 1940 г. // СА. № 9. С. 283-302.

- Стржелецкий С. Ф., Высотская Т. Н., Рыжова Л. А., Жесткова Г. И., 2005. Население округи Херсонеса в первой половине I тысячелетия новой эры (по материалам некрополя «Совхоз 10») // SP. № 4/2003-2004. С. 27-277.

- Храпунов И. Н., 1990. О населении Крыма в позднеримское время (по материалам могильника Дружное) // СА. № 2. С. 144-156.

- Храпунов И. Н., 2002. Могильник Дружное (III-IV вв. нашей эры). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej. 313 с.

- Храпунов И. Н., 2011. Некоторые итоги исследований могильника Нейзац // Исследования могильника Нейзац: сб. науч. ст. / Под ред. И. Н. Храпунова. Симферополь: Доля. С. 13-113.

- Храпунов И. Н., 2011. Склеп с погребениями III-IV вв. н. э. из могильника Нейзац. Симферополь: Доля. 72 с.

- Храпунов И. Н., 2013. Особенности могильника Нейзац // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н. э. - IV в. н. э.): сб. науч. ст. Т. 1 / Отв. ред. И. Н. Храпунов. Симферополь; Бахчисарай: Доля. С. 188-207.

- Храпунов И. Н., 2016. Исследования могильника Нейзац в 2011-2015 гг. // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н. э. - IV в. н. э.). Т. 2: 20 лет исследований могильника Нейзац: сб. науч. ст. / Отв. ред. И. Н. Храпунов. Симферополь: Наследие тысячелетий. С. 11-36.

- Храпунов И. Н., 2016. Население горного Крыма в позднеантичное время // ВДИ. Т. 76. № 1. С. 118-134.

- Храпунов И. Н., 2018. Склеп с вещами в догуннском полихромном стиле из могильника Опушки // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н. э. - IV в. н. э.): сб. науч. ст. Т. 3 / Отв. ред. И. Н. Храпунов. Симферополь: ИП Бровко А. А. С. 137-169.