Погребальные сооружения андроновской (фёдоровской) культуры на северо-западных предгорьях Алтая

Автор: Савко И.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу погребальных конструкций могильников андроновского времени на северо-западных предгорьях Алтая. Интерес к изучению погребальных комплексов этих территорий вызван особым положением региона, который находится на стыке разных географических ареалов между степной и лесостепной частями Объ-Иртышского междуречья и Горным Алтаем. В этом отношении сравнение погребальных сооружений контактной зоны предгорий Алтая является значимым для понимания особенностей материальных комплексов развитой бронзы обозначенной территории, а также дает информацию о культурно-хронологических процессах андроновского времени. В выборку исследования было включено девять могильников, что соответствует 129 погребениям андроновской (фёдоровской) культуры северо-западных предгорий Алтая. Главным методом исследования выступал метод классификации, содержащий четыре таксономические единицы: категория, группа, разряд и тип. Выделено 17 типов могильных сооружений, которые соотносятся с двумя разными вариантами культуры. Верхнеобский характеризуется отсутствием надмогильных сооружений, устройством погребальной камеры в виде простой грунтовой ямы (тип 1), нередко с деревянной рамой (тип 2). Восточно-казахстанский вариант отличает камень для строительства надмогильных и внутримогилъных сооружений (типы 3-16). Предположительно можно выделить смешанные погребальные конструкции (типы 3-5), которые комбинируют в себе отсутствие надмогильных сооружений (грунтовый могильник) и каменную внутримогилъную конструкцию в виде ящика с перекрытием (тип 3) или ящика (тип 4) и перекрытия (тип 5) по отдельности. Выявленные особенности обусловлены особым расположением предгорий Алтая в контактной географической области. Данное обстоятельство определило различие погребальных традиций андроновского населения рассматриваемого региона.

Андроновская (фёдоровская) культура, погребальные сооружения, предгорный алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/145145650

IDR: 145145650 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.587-593

Текст научной статьи Погребальные сооружения андроновской (фёдоровской) культуры на северо-западных предгорьях Алтая

Исследователями андроновской (фёдоровской) культуры выявлено несколько сотен некрополей на территории Западной Сибири и Казахстана. В результате их изучения по различным признакам, в т.ч. по погребальным конструкциям, были выделены локальные типы и варианты культуры, которые объединяются в рамках андроновской культурно-исторической общности [Кузьмина, 2008, с. 160]. Основная масса фёдоровских комплексов предгорий не имеет видимых погребальных сооружений и соотносится с традициями степного и лесостепного Алтая. Исключение составляют каменные конструкции, обнаруженные на некоторых могильниках рассматриваемого региона [Кирюшин, Папин, Федорук, 2015, с. 40–41].

Специальных исследований погребальных сооружений фёдоровских памятников предгорного

Алтая до настоящего времени не предпринималось. Детальное изучение погребальных конструкций позволит решить проблемы культурно-хронологического характера, связанные со становлением, развитием, проникновением инокультурных элементов и трансформацией андроновской (фёдоровской) культуры [Тишкин, Дашковский, 2003, с. 129].

Цель статьи – выявление культурно-хронологических особенностей погребальных конструкций некрополей андроновской (фёдоровской) культуры северо-западных предгорий Алтая.

Материалы и методы

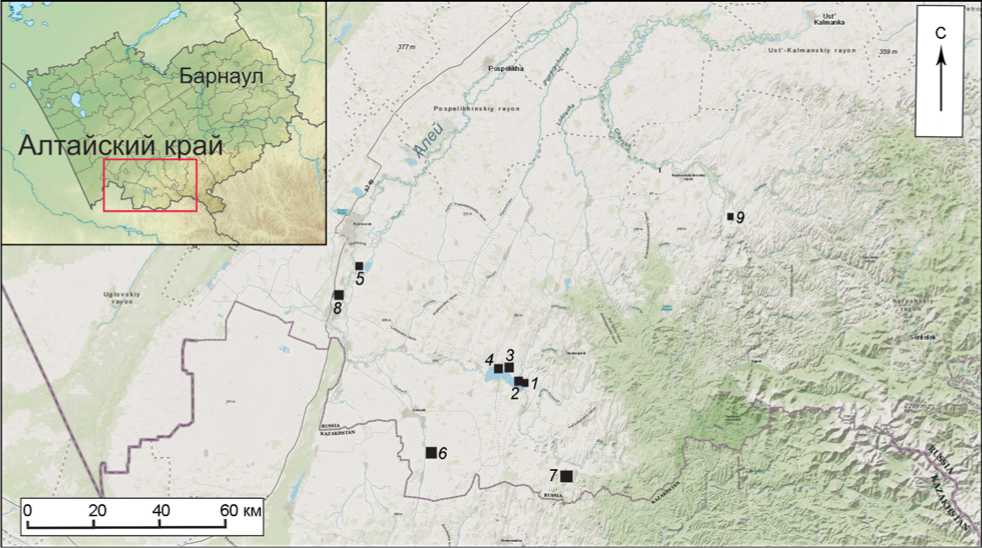

Источниковой базой исследования стали материалы 9 могильников (рис. 1), включающих 129 погребений андроновской (фёдоровской) культуры северо-западных предгорий Алтая: Чекановский Лог-2 (28 погребений), Чекановский Лог-10 (79 по-

Рис. 1. Карта расположения могильников андроновской (фёдоровской) культуры северо-западных предгорий Алтая.

1 – Чекановский Лог-2; 2 – Чекановский Лог-10; 3 – Корболиха I; 4 – Гилево VI; 5 – Самарка I; 6 – Самарка IV; 7 – Сигнал I; 8 – Ново-Алек-сандровка; 9 – Чесноково-1.

гребений, из которых 31 не опубликовано) [Демин, Ситников, 1998, 2007], Корболиха I (пять погребений) [Могильников, 1998], Гилево VI (два погребения) [Могильников, 1997], Самарка I (одно погребение) [Клюкин, 2000], Самарка IV (два погребения) [Грушин, Леонтьева, 2013], Сигнал I (семь погребений) [Грушин и др., 2015], Ново-Александровка (четыре погребения) [Уманский, 1995], Чесноко-во-1 (одно погребение) [Кирюшин, Шульга, 1996].

В исследованиях довольно часто используется классификационный метод анализа погребальных конструкций, апробированный на материалах па-зырыкской культуры [Тишкин, Дашковский, 2003], средневековых могильников Горного Алтая [Серегин, Матренин, 2016], а также на предгорных памятниках быстрянской культуры скифо-сакско-го времени [Радовский, Серегин, 2020]. Во всех приведенных работах уровни классификационной схемы строятся по принципу перехода от наиболее общих к изменчивым чертам. Важным преимуществом выступает возможность добавления новых признаков и использования разработанной классификационной схемы на более широком материале в хронологическом и территориальном плане.

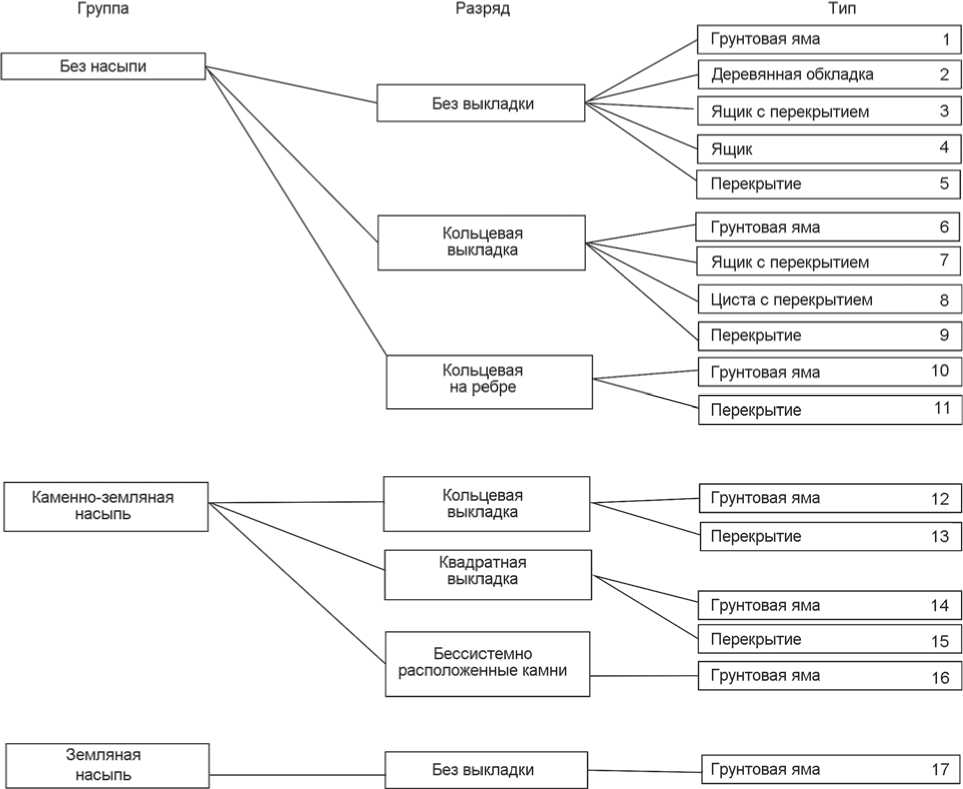

Общая схема классификации погребальных сооружений включает следующие таксномические единицы.

Категория – группа объектов одного или предположительно одного функционального назначения [Клейн, 1991, с. 379]. В нашем случае категория представлена погребальным сооружением в виде комплекса взаимосвязанных наземных и внутри-могильных конструкций.

Группа – данная единица определяет отсутствие (грунтовый могильник) или наличие насыпи, сделанной из какого-либо материала (земляная или каменно-земляная насыпь).

Разряд – отражает наличие или отсутствие таких конструктивных элементов надмогильных сооружений, как каменная кольцевая выкладка (ограда), кольцевая ограда из камней, стоявших ребром, и квадратная выкладка. Стоит отметить, что все представленные виды надмогильных сооружений состояли из рваных камней, примерно одного размера. Кольцевые ограды вкапывались в грунт на незадернованную поверхность, но различия между ними состояли в том, что выкладка камней на ребре производилась вертикально в грунт, в отличие от обычной кольцевой, где камни лежали плашмя.

Тип – таксономическая единица, которая отражает конкретные особенности погребальной камеры: простая грунтовая яма, деревянная обкладка (рама), каменный ящик, перекрытие, каменный ящик с перекрытием, циста с перекрытием. Деревянная обкладка делалась в один или два наката, поперечные и продольные плахи располагались встык, образуя раму. Каменный ящик был впущен в могильную яму и составлен из четырех-пяти поставленных на ребро гранитных плит, плотно примыкавших друг к другу, как правило перекрытых двумя или тремя плоскими глыбами плитняка меньшего размера, уложенных впритык друг к другу, в некоторых случаях плита перекрытия могла быть обтесана (Чесноково-1). Циста представляла собой внутримогильное сооружение, в котором стены могильной камеры обкладывались тщательно подогнанными камнями и плитами, положенными друг на друга плашмя.

Результаты исследования

Всего было выделено 17 типов (рис. 2), демонстрирующих основные традиции возведения погребальных сооружений носителями андроновской (фёдоровской) культуры предгорий Алтая.

Тип 1. Могила без насыпи в простой грунтовой яме, выявлена на большинстве погребений некрополей Чекановский Лог-2 (26 погребений – мог. 1, 2, 4–6, 9, 13–15, 17, 24–26, 28–38, 40–41, что составляет 93 % от всей выборки), Чекановский Лог-10 (мог. 1, 3–9, 11–23, 25–49, 51–73, 75–79), Ново-Александровка (мог. 1–3 – 75 % от всей выборки).

Тип 2. Грунтовый способ погребения, без насыпи, с внутримогильным сооружением в виде деревянной обкладки, выявлен в погребениях могильника Чекановский Лог-10 (мог. 2.1, 2.2, 10, 24, 74) и Ново-Александровка (мог. 4).

Тип 3. Отсутствие видимой надмогильной конструкции, с каменным ящиком и перекрытием из плит, помещенных в погребальную камеру. Данный тип характерен для могильников Чекановский Лог-10 (мог. 50), Самарка IV (мог. 1, 2) и Сигнал-1 (мог. 1). Наиболее распространены сооружения с каменными конструкциями на территории Восточного и Центрального Казахстана [Грушин, Леонтьева, 2020, с. 156].

Типы 4 (Сигнал-1, мог. 2) и 5 (Сигнал-1, мог. 7). Погребения без выкладки, с внутримогильным сооружением в виде каменного ящика либо каменного перекрытия.

Тип 6. Кольцевые выкладки без видимой насыпи с погребением в обычной грунтовой яме, обнаружены на могильниках Чекановский Лог-2 (мог. 16) и Сигнал-1 (мог. 6).

Тип 7. Кольцевая каменная ограда без насыпи с внутримогильным сооружением в виде каменного ящика вместе с перекрытием из плит, выявлена на Чесноково-1 (мог. 1).

Тип 8. Кольцевая выкладка без насыпи с устройством погребальной камеры в виде перекрытия

Рис. 2. Классификационная схема погребальных сооружений андроновской (фёдоровской) культуры северо-западных предгорий Алтая.

и цисты, находилась на Сигнал-1 (мог. 3). Погребальная камера соединяла элементы цисты и ящика из плит, где три стены были выполнены из камней и плиток, а четвертая состояла из вертикально поставленного плоского камня [Там же, с. 160].

Тип 9. Идентичная каменная конструкция, только без цисты, обнаружена в мог. 5 того же некрополя.

Типы 10 и 11. Кольцевая выкладка без насыпи с камнями, поставленными на ребро. В одном случае погребальная камера была в виде грунтовой ямы (тип 10) (Чекановский Лог-2, мог. 39), а в другом (тип 11) – с перекрытием (Сигнал-1, мог. 4).

Типы 12 и 13. Каменно-земляная насыпь с каменной выкладкой округлой формы, без внутримо-гильной конструкции (тип 12) (Гилево VI, мог. 2) или с перекрытием в могильной яме (тип 13) (Кор-болиха-1, мог. 4).

Тип. 14. Каменно-земляная насыпь с каменной выкладкой квадратной формы, под которой нахо-590

дилось погребение в грунтовой яме (Корболиха-1, мог. 1 и 5).

Тип 15. Идентичный вид надмогильного сооружения, но уже с погребальной камерой с перекрытием из гранитных плит обнаружен на том же некрополе в мог. 2.

Тип 16. Каменно-земляная насыпь в виде бессистемно расположенных камней, под которой находило сь погребение в грунтовой яме (Корболи-ха-1, мог. 3, и Гилево VI, мог. 1).

Тип 17. Земляная насыпь с разомкнутым рвом и устройством погребальной камеры в виде грунтовой ямы (Самарка I, мог. 1).

Обсуждение результатов и выводы

В результате систематизации погребальных сооружений можно сделать вывод, что самым массовым является тип 1, распространенный на территории Верхнего Приобья [Кирюшин, Папин,

Федорук, 2015, с. 62]. Относительное число погребений с деревянными конструкциями (тип 2) выше, чем количество могил других видов. Некрополи с деревянной рамой в погребальной камере соотносятся с памятниками Верхнего Приобья (Фирсово XIV, Ближние Елбаны XII, Кытманово, Подтури-но) [Там же, с. 87] и Кузнецкой котловины (Танай-1 и -12, Дегтяревка, Титово, Васьково-5) [Илюшин, Борисов, 2013, с. 184].

Например, на одном из самых крупных некрополей Томского Приобья – Еловском II – почти половина андроновских могил (116 из 238) имела деревянную обкладку [Матющенко, 2004, с. 335]. Реже деревянные рамы встречаются на Енисее в качестве внутримогильных конструкций (Подкунин-ский, Панин Лог, Соляное Озеро, Каменка, Ярк) [Кузьмина, 2008, с. 235]. Деревянная обкладка выявлена на памятниках фёдоровского типа Тобольского региона (могильник Перелески), Зауралья и Северного Казахстана [Там же, с. 243]. Для Центрального и Восточного Казахстана эти могильные сооружения не характерны. Однако в ближайших от северо-западных предгорий Алтая могильниках правобережья Верхнего Иртыша достаточно часто встречаются деревянные конструкции (Маринка, Березовский, Барашки, Зевакино) [Ткачева, Ткачев, 2008, с. 242]. С другой стороны, в могильниках Ба-рабинской лесостепи каменные или деревянные сооружения отсутствуют полностью [Молодин, Гришин, 2019, с. 166].

Типы 6–16 с надмогильной конструкцией из камня характерны для территории Восточного и Центрального Казахстана [Грушин, Леонтьева, 2020, с. 160]. Ограды как вид надмогильных сооружений характерны как для фёдоровской культуры, так и для алакульских памятников Казахстана [Кузьмина, 2008, с. 116, 163–164]. Типы 6, 10, 12, 14, 16 с каменной выкладкой и устройством погребальной камеры в виде простой грунтовой ямы часто встречаются на территории Восточного Казахстана [Ткачева, Ткачев, 2008 с. 241]. Могилы без выкладки, но с каменными конструкциями (типы 3–5) выявлены в Восточном Казахстане значительно реже и больше всего характерны для смешанного в культурном отношении могильника Маринка [Там же, с. 272]. Типы 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 с перекрытиями могил из камня распространены в левобережье Иртыша, где для перекрытия использовали целые плиты или не сколько небольших плоских камней. Уступы в могильных ямах, на которые опирались перекрытия, были обнаружены только на некрополе Сигнал-1, эта традиция больше характерна для развитого этапа средней бронзы (Кызылтас, Беткудуг, Меновное IX) [Там же, с. 242]. Цисты, сложенные из камен- ных плиток, встречаются редко даже в Восточном Казахстане. Их появление ряд авторов связывает с особой социальной группой, сформировавшейся еще на раннем этапе андроновского времени, однако наиболее часто они встречаются на развитом этапе культуры [Там же].

Квадратные выкладки (типы 14 и 15) являются редкими для памятников фёдоровской культуры Центрального и Восточного Казахстана, а также могильников атасуской (алакульской) и нуртайской (петровской) культур [Ткачев, 2019 с. 202, 437]. В целом традиция использования камня в надмогильных и внутримогильных сооружениях соотносится с восточно-казахстанским локальным вариантом культуры [Кузьмина, 2008, с. 200].

Земляные курганы (тип 17) являются исключением для территории Верхнего Приобья и Восточного Казахстана и обнаружены только на двух могильниках лесостепного Алтая (Ближние Елбаны VI и Змеевка) [Кирюшин, Папин, Федорук, 2015, с. 37]. Земляные насыпи наиболее распространены в Барабинской лесостепи (Преображенка-3, Абра-мово-4 и др.) [Молодин, 1985, с. 88–89], Кузнецкой котловине (Чудиновка-1, Дегтяревка, Титовский, Васьково-5, Танай-1 и др.) и в Ачинско-Мариинской лесостепи (Михайловский и Большепичугин-ский курганы) [Илюшин, Борисов, 2013, с. 168]. Интересно, что курганная насыпь на памятнике Самарка I была окружена рвом, который прослеживался везде, кроме южной части насыпи. Нечто похожее можно обнаружить на могильнике Пре-ображенка-3, где найдены разомкнутые ровики, символизирующие, по мнению В.И. Молодина, каменные кольца курганов Казахстана и ХакасскоМинусинской котловины [1985, с. 105]. На некрополе Тартас-1 ряд андроновских погребений имеет надмогильную конструкцию в виде ограничивающего сакральное пространство рва, внутри которого находило сь погребение, что, как считают В.И. Молодин и его соавторы, восходит к классическим андроновским (фёдоровским) погребальным комплексам, которые, вероятно, появились позже на территории Барабы [Молодин и др., 2017, с. 359– 361; Молодин, Дураков, Кобелева, 2018, с. 291].

Таким образом, на наш взгляд, погребальные памятники андроновской (фёдоровской) культуры северо-западных предгорий Алтая демонстрируют синкретизм разных локальных вариантов культуры. Специфика местоположения на стыке различных географических ареалов приводит к активному смешению в регионе различных погребальных традиций, среди которых на территории предгорий Алтая в андроновское время можно выделить восточно-казахстанскую и верхнеобскую. Первая (типы 7–16) характеризуется использованием кам- ня в надмогильных и внутримогильных сооружениях, а вторая (типы 1, 2) – типичными грунтовыми захоронениями в простой яме или с деревянной конструкцией. Вариативный состав (типы 3–5) может свидетельствовать о смешении восточно-казахстанского и верхнеобского вариантов культуры либо о процессах адаптации мигрирующего с территории Верхнего Иртыша населения к реалиям местной географической среды, где доступных выходов камня было значительно меньше.

Список литературы Погребальные сооружения андроновской (фёдоровской) культуры на северо-западных предгорьях Алтая

- Грушин С.П., Леонтьева Д.С. Новые материалы андроновской культуры с территории лесостепного Алтая // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. - Барнаул: Азбука, 2013. - Вып. XVIII-XIX. - С. 121-128.

- Грушин С.П., Леонтьева Д.С. Особенности погребального обряда андроновского населения в контактной зоне Северо-Западного Алтая (по материалам могильника Сигнал I) // Вестн. Том. гос. ун-та. История. - 2020. -№ 64. - C. 156-167.

- Грушин С.П., Леонтьева Д.С., Фрибус А.В., Вальков И.А. Предварительные итоги изучения андроновского могильника Сигнал I // Археология Западной Сибири и Алтая: опыт междисциплинарных исследований. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. - С. 214-219.

- Демин М.А., Ситников С.М. Археологические исследования на правом берегу Гилевского водохранилища // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1998. - Вып. IX. - С. 94-99.

- Демин М.А., Ситников С.М. Материалы Гилеве кой археологической экспедиции. - Барнаул: Барнаул. гос. пед. ун-т, 2007. - Ч. 1. - 274 с.

- Илюшин А.М., Борисов В. А. Курганы развитой бронзы в долине реки Ур. - Кемерово: Изд-во Кузбас. гос. техн. ун-та, 2013. - 304 с.

- Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук О.А. Андроновская культура на Алтае (по материалам погребальных комплексов). - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. - 108 с.

- Кирюшин Ю.Ф., Шульта П.И. Андроновские погребения на реке Чарыш // Изв. Алт. гос. ун-та. - 1996. -Вып. 2. - С. 33-38.

- Клейн Л. С. Археологическая типология. - Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1991. - 448 с.

- Клюкин Г.А. Раскопки на курганном могильнике Самарка I // Сохранение и изучение культурного наследия Алтая. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2000. -Вып. XI. - С. 126-130.

- Кузьмина Е.Е. Классификация и периодизация памятников андроновской культурной общности. - Акгобе: ПринтА, 2008. - 358 с.

- Матющенко В.И. Еловский археологический комплекс. - Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2004. - Ч. 2: Еловский II могильник. Доирменские комплексы. - 468 с.

- Могильников В.А. Андроновские курганы Гилево VI // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1997. -Вып. 8. - С. 104-108.

- Могильников В. А. Курганы Корболиха I - памятники андроновской культуры в предгорьях Алтая // Древности Алтая. - 1998. - Вып. I. - С. 29-43.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. - Новосибирск: Наука, 1985. - 200 с.

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. -Т. 5: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов позднекротовской (черноозерской), андроновской (фёдоровской), ирменской и пахомовской культур. - 223 с.

- Молодин В.И., Дураков И. А., Кобелева Л. С. Планиграфия погребальных комплексов андроновской (фёдоровской) культуры на могильнике Тартас-1: к постановке проблемы // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - Т. XXIV - C. 290-292.

- Молодин В.И., Дураков И.А., Ненахов Д.А., Райнхольд С., Ефремова Н.С., Селин Д.В., Нестерова М.С., Ненахова Ю.Н., Хансен С., Мыльникова Л.Н., Кобелева Л.С. Система организации сакрального пространства в погребальных комплексах андроновского (фёдоровского) населения Барабинской лесостепи. Памятник Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - Т. XXIII. - С. 358-362.

- Радовский С.С., Серегин Н.Н. Погребальные сооружения населения быстрянской культуры скифосакского времени (северные предгорья Алтая) // Северные архивы и экспедиции. - 2020. - T. 4, № 1. - С. 20-37.

- Серегин Н.Н., Матренин С.С. Погребальный обряд кочевников Алтая во II в. до н.э. - XI в. н.э. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2016. - 272 с.

- Тишкин А.А., Дашковский П.К. Социальная структура и система мировоззрений населения Алтая скифской эпохи. - Барнаул: Изд-во Алт. гас. ун-та, 2003. - 430 с.

- Ткачев А.А. Могильник эпохи бронзы Майтан. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2019. - 529 с.

- Ткачева Н.А., Ткачев А.А. Эпоха бронзы Верхнего Прииртышья. - Новосибирск: Наука, 2008. - 304 с.

- Уманский А.П. Некоторые материалы из андроновского могильника на Алтае // Изв. лаборатории археологии. - Еорно-Алтайск, 1995. - Вып. 1. - С. 20-25.