Погребальный комплекс Черталы: раскопки 2014 года и некоторые результаты изучения

Автор: Герасимов Ю.В., Корусенко М.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены предварительные итоги исследований курганно-грунтового могильника Черталы в Тарском Прииртышье. Некрополь содержит погребения трех типов, которые можно соотнести с различными этнокультурными группами. Наиболее ранний комплекс относится кусть-ишимской археологической культуре XI-IVвв. Погребения второй группы могут быть датированы XV-XVIвв. и отражают самодийские культурные влияния. Наконец, наиболее поздние захоронения относятся к XVII-XVIII вв. и могут быть соотнесены с предками тарских татар. Исследования могильника позволили получить ценные материалы для изучения этногенеза и этнической истории аборигенного населения Омского Прииртышья.

Средневековая археология, курганно-грунтовые могильники, тарское прииртышье, погребальный ритуал

Короткий адрес: https://sciup.org/14522079

IDR: 14522079 | УДК: 904.5

Текст научной статьи Погребальный комплекс Черталы: раскопки 2014 года и некоторые результаты изучения

Комплекс археологических памятников на правобережье р. Тара в окрестностях д. Петропавловка был открыт и частично исследован Б.В. Мельниковым в 1988 – 1990 гг. [1989; 1990]. В его составе были выделены поселение Черталы-1, датированное XVII–XVIII вв., могильники Черталы-3 (того же времени) и Черталы-2, -4 (XIII–XIV вв.).

Погребальные памятники расположены на южной части мыса, образованного изгибом коренной террасы р. Тара, в направлении север-северо-запад – восток-юго-восток. Терраса в этом месте достигает высоты 14 м над уровнем поймы. Южный склон террасы в 50 м от мыса разрезан глубоким оврагом. Вдоль южной кромки мыса общим направлением юго-восток – северо-запад вытянута цепочка из 12 курганных насыпей. Вторая цепь курганов расположена перпендикулярно первой на некотором расстоянии от западного края террасы. Пространство между курганными рядами заполнено небольшими насыпями овальной или подпрямоугольной формы, образующими хорошо читаемые рядные структуры. Овраг делит могильное поле на две части: западную, в которой 146

более крупные насыпи численно преобладают, и восточную, где преобладают насыпи меньших размеров. Б.В. Мельников разделил курганы и могильные насыпи на два разных памятника, обозначив их как грунтовый могильник Черталы III и курганный могильник Черталы IV. Отдельным памятником Черталы II он считал насыпи, расположенные за оврагом. Раскопы Б.В. Мельникова охватили западную часть могильника Черталы II и две курганных насыпи Черталы IV. Результаты работ были частично опубликованы в небольших заметках [Мельников, 1991, с. 145 – 146; Мельников, Дрягин, 1988, с. 54 – 57]. Часть материалов не была доведена до отчетов, а полевая документация и коллекция артефактов серьезно пострадали после затопления одного из помещений Музея археологии и этнографии Омского государственного университета. Указанные обстоятельства обуславливают актуальность дальнейших исследований могильника, который является ценным источником для изучения этнографо-археологического комплекса тарских татар и этнокультурной истории сибирских татар.

Изучение могильника было продолжено в 2010–2013 гг. экспедицией ОФ ИАЭТ СО РАН под руководством М.А. Корусенко. Раскопы были расположены к югу и к востоку от раскопа Б.В. Мельникова, в наиболее ранней части могильника. В результате работ было изучено 31 погребение из состава грунтового могильника и 4 курганных насыпи, относящихся к памятнику Черталы IV [Корусенко, 2012; Здор, 2013]. Некоторые предварительные итоги работ были подведены в серии публикаций [Баранова, Герасимов, Кору-сенко, 2012, с. 164 – 170; Корусенко, Герасимов, 2014, с. 73 – 78].

В составе коллекции памятника можно выделить три культурно-хронологических группы (КХГ).

-

1. КХГ бронзового века включает фрагменты плоскодонных керамических сосудов, орнаментированных оттисками палочки, мелкозубой гребенки и гладкого штампа. Находки этой группы дисперсно встречались на всей площади раскопа, но наибольшая концентрация их отмечена в южной и юго-западной частях. К этой же группе следует отнести единичные находки каменных изделий (две пластины и скребок).

-

2. КХГ развитого Средневековья соотносима с погребениями в курганах. К этой группе относятся керамические сосуды (могила № 217, кург. № 8, 13), обломок железного черешкового ножа (могила № 217), пастовые бусины (могила № 217), арочные шумящие подвески (могила № 217), бляшки из свинцового сплава (могила № 217, курган № 14, 13), а также предметы вооружения, происходящие из погребения кургана № 13. Могильные ямы ориентированы по линии запад – восток, перекрыты округлыми насыпями высотой до 1,2 м, зафиксировано ритуальное использование огня. Особенности погребального обряда и вещевой комплекс позволяют отнести захоронения под курганами к усть-ишимской культуре. При раскопках насыпей № 10, 13 были зафиксированы следы ритуального ограбления

-

3. КХГ позднего Средневековья связана с погребениями под небольшими насыпями северозападной ориентации. Для большинства предметов этой группы известны параллели в погребальных и поселенческих комплексах аборигенного населения Западной Сибири XVII–XVIII вв. В составе коллекции присутствуют украшения, детали погребального костюма, орудия труда и предметы вооружения, серебряные монеты (копейки) конца XVII в. Захоронения совершены в ямах подпрямоугольной формы, ориентированных по линии северо-запад – юго-восток. Вокруг могилы, как правило, фиксируется ров с одной или двумя перемычками. Высота овальной в плане насыпи не превышает полуметра. Вещевой комплекс и особенности погребального обряда позволяют интерпретировать выделенный комплекс как принадлежащий локальной группе тарских татар.

погребений. Грабители вскрыли насыпи, извлекли костяки погребенных, разрубили крупные кости скелетов, а затем ссыпали их в беспорядке в ямы и закрыли их, восстановив внешний облик курганов. Мы предположили, что указанные действия преследовали цель ритуальной очистки местности.

По итогам работ можно обоснованно утверждать структурную связь раннего курганного могильника и более позднего грунтового: насыпи первого образуют основания рядов второго. Именно близ курганов расположены наиболее ранние захоронения второго комплекса.

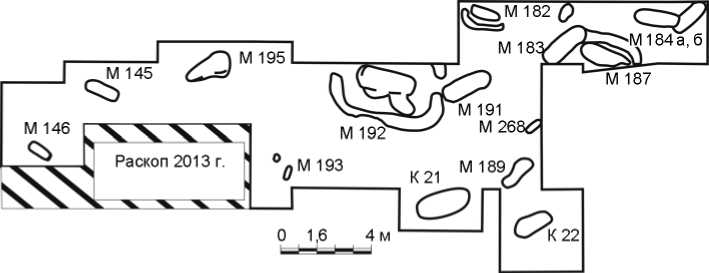

Работы 2014 г. планировались как финальные, целью которых было получить статистические подтверждения выдвинутых ранее гипотез о культурно-хронологической и пространственной структурах могильника. Для решения поставленных задач было решено прирезаться к северовосточному углу раскопа 2013 г. по его северной и восточной стенкам (рис. 1). Раскоп 2014 г. охватил 14 насыпей разного размера из состава грунтового могильника и один небольшой курган; восточная граница раскопа практически достигла

Рис. 1. План расположения погребений в раскопе 2014 г.

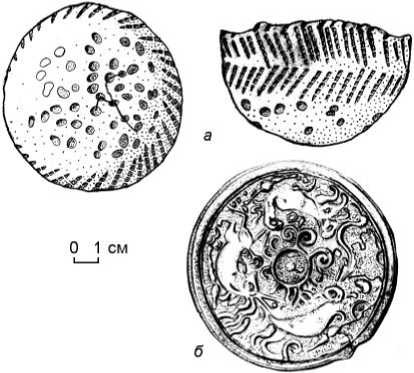

склона оврага. Общая площадь вскрытия составила 164 м2, исследовано 16 захоронений и жертвенный комплекс, вероятно, соотносимый с курганным могильником усть-ишимской культуры. Шесть захоронений, судя по таким деталям, как ориентация погребенных, ровики вокруг могил, размеры и форма насыпей и могильных ям, могут быть отнесены к позднему комплексу. Остальные погребения отличаются, прежде всего, ориентацией умершего головой на северо-восток, что позволяет выделить третью группу захоронений в составе могильного комплекса. Сопроводительный инвентарь в погребениях этой группы относительно небогат: единичные находки наконечников стрел, железные ножи, бусины. Большинство могил перекрыто невысокими, до 0,4 м, насыпями овальной формы, ориентация которых совпадает с ориентацией ямы. Особенностью погребального ритуала этой группы можно считать наличие керамических сосудов в захоронениях (рис. 2, а ). На этом фоне резко выделяется погребение в кург. № 21. Насыпь кургана округлых очертаний, диаметром до 4,5 м и высотой 1,2 м, нарушена грабительским прокопом глубиной до 0,4 м, расположенном в центре. Умерший лежит вытянуто на спине, головой на северо-восток, в яме глубиной 0,8 м. Сопроводительный инвентарь включает бронзовый котел с остатками заупокойной пищи, набор железных и костяных наконечников стрел, детали колчана, железные кольчатые удила, бронзовое зеркало в берестяном чехле (рис. 2, б ). На лицевой части черепа зафиксированы остатки погребальной маски в виде трех бронзовых фигурок рыбок, расположенных на глазницах и ротовом отверстии, и клыка животного на месте носа. В двух случаях удалось установить, что погребения с северо-западной ориентацией перекрывали могилы третьей группы.

Рис. 2. Инвентарь погребений.

а – сосуд из мог. № 195; б – зеркало из мог. 1 кург. № 21.

Таким образом, в результате работ 2014 г. в составе курганно-грунтового могильника Черталы удалось выявить неизвестный ранее погребальный комплекс, ближайшие аналоги которого можно увидеть в могильнике Крючное-6, расположенном выше по течению р. Тара [Молодин и др., 2012]. Хронологически выделенный комплекс занимает промежуточное положение между курганами усть-ишимской культуры и невысокими насыпями, соотносимыми с погребениями возможных исторических предков современных тарских татар. Некоторые особенности ритуала и компоненты вещевого комплекса позволяют предполагать культурное влияние таежного (южнохантыйского или самодийского) населения.

Список литературы Погребальный комплекс Черталы: раскопки 2014 года и некоторые результаты изучения

- Баранова Н.С., Герасимов Ю.В., Корусенко М.А. Средневековые погребения из состава могильника Черталы-4: некоторые результаты изучения//Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -Т. XVIII. -С. 164-170.

- Здор М.Ю. Отчет об археологических раскопках могильника Черталы III, IV в Муромцевском районе Омской области в 2012 г. Омск, 2013//Архив Музея народов Сибири ОФ ИАЭТ СО РАН. Ф. VII-1. Д. 48-1.

- Корусенко М.А. Отчет об археологических раскопках поселения Черталы I, могильника Черталы III, IV на территории Муромцевского района Омской области в 2010-2011 гг. Омск, 2012//Архив Музея народов Сибири ОФ ИАЭТ СО РАН. Ф. VII-1. Д. 39-1.

- Корусенко М. А., Герасимов Ю.В. Раскопки некрополя Черталы в Тарском Прииртышье: некоторые итоги//Полевые исследования в Прииртышье, Верхнем Приобье и на Алтае в 2013 г.: археология, этнография, устная история. -Павлодар: Павлодар. гос пед. ин-т, 2014. -Вып. 9. -С. 73-78

- Мельников Б.В. Отчет о работе археолого-этнографической комплексной экспедиции в окрестностях д. Черталы Муромцевского района Омской области летом 1988 г. Омск, 1989//Архив МАЭ Омск. гос. ун-та. Ф. 2. Д. 62-1.

- Мельников Б.В. Отчет об археологических раскопках поселения Черталы-1 в 1989 г. Омск, 1990//Архив МАЭ Омск. гос. ун-та. Ф. 2. Д. 66-1.

- Мельников Б.В. Поздние погребальные памятники таежного Прииртышья//Древние погребения Обь-Иртышья. -Омск: Омск. гос. ун-т, 1991. -С. 145-146.

- Мельников Б.В., Дрягин В.В. Место базового памятника в системе этнографо-археологического комплекса (постановка вопроса)//История, краеведение и музееведение Западной Сибири. Археология Западной Сибири. -Омск: Омск. гос. ун-т, 1988. -С. 54-57.

- Молодин В.И., Новиков А.В. Поздняков Д. В., Соловьев А.И. Познесредневековые комплексы на озере Крючное (Средняя Тара). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -162 с.