Погребальный комплекс I в. н. э. из раскопок курганного могильника Ковалевка

Автор: Дьяченко Александр Николаевич, Кривошеев Михаил Васильевич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 1 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Данная публикация посвящена погребальному комплексу кургана 8 из могильника Ковалевка в южной части Волго-Донского междуречья, в бассейне реки Аксай Есауловский. В центре кургана, окруженного кольцевым рвом, обнаружена пустая могильная яма без следов костяка и инвентаря. В периферийной части кургана исследовано интересное женское захоронение среднесарматской культуры. Погребальный инвентарь этого захоронения представлен преимущественно вещами импортного производства: кувшин, краснолаковое блюдо, фрагмент зеркала-подвески, римская фибула, - которые свидетельствуют о направлении торгово-экономических связей сарматов Волго-Донских степей в первые века н. э. В статье рассматривается возможность сознательного расположения могил в центре и в периферийной части кургана, как специального ритуала, характерного для высокостатусных погребальных комплексов среднесарматской культуры и начального этапа позднесарматской культуры.

Курган, погребение, сарматы, кочевники, среднесарматская культура, высокостатусное погребение, римская фибула, керамика, погребальный инвентарь

Короткий адрес: https://sciup.org/149130785

IDR: 149130785 | УДК: 930.26(470+571):903.53

Текст научной статьи Погребальный комплекс I в. н. э. из раскопок курганного могильника Ковалевка

ПУБЛИКАЦИИ

DOI:

Могильник Ковалевка расположен в района Волгоградской области на вершине во-

-

4,5 км к ВЮВ от с. Ковалевка Октябрьского дораздела, примыкающего с юга к левой бе-

- реговой террасе р. Есауловский Аксай. В могильнике около 20 курганов, вытянутых цепочкой по линии ЗСЗ-ВЮВ. Памятник интенсивно распахивается.

Четыре кургана (№ 1–4), находившиеся в западной части могильника, были раскопаны в 2006 г. экспедицией ВГСПУ.

В 2014 г. экспедиция Волгоградского го-суниверситета продолжила полевые работы на памятнике, проведя полное археологическое исследование курганов 7 и 8, находящихся в восточной части могильника. Материалы раскопок из кургана 7 уже опубликованы [Кривошеев, Дьяченко, 2014, с. 42–49]. В данной статье представлены результаты исследования кургана 8 курганного могильника Ковалевка.

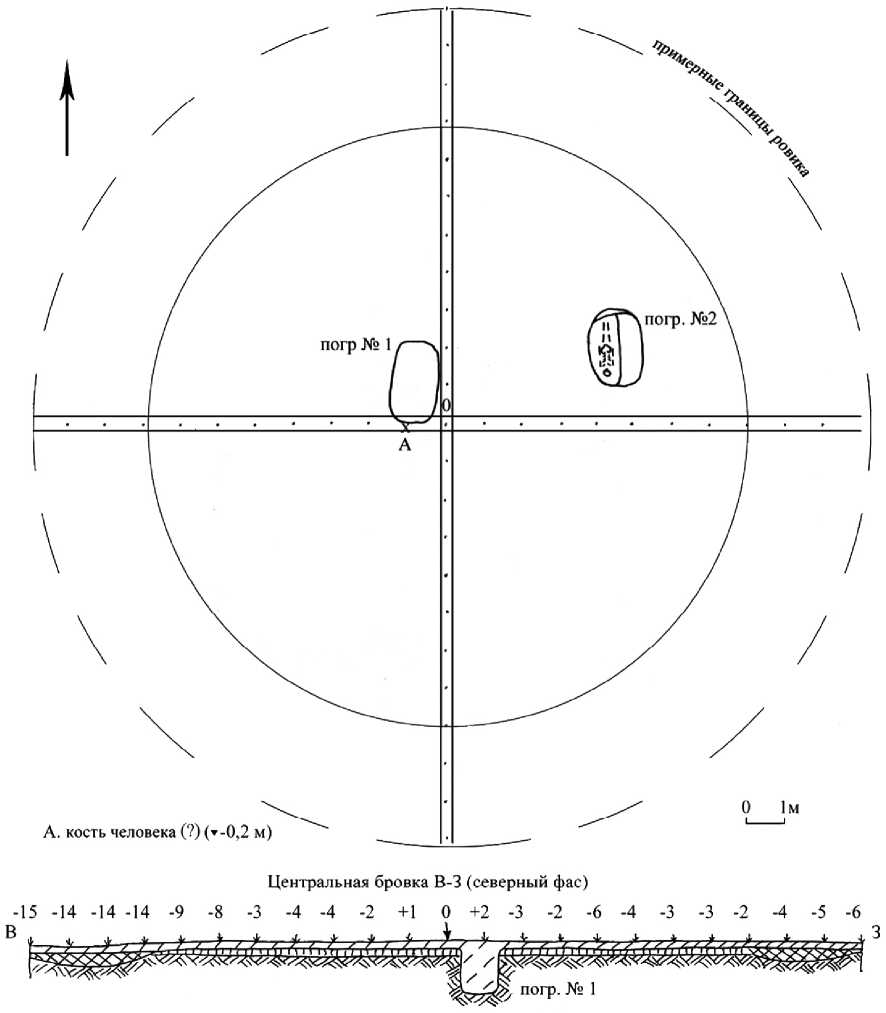

Курган 8, насыпь которого едва выделялась на фоне пахотного поля, располагался в центральной части могильника на вершине водораздела. Его высота по нивелировочным данным составляла 0,15 м, диаметр 16 м. Курган раскапывался вручную, послойно. Стратиграфические наблюдения показали, что изначальная насыпь была полностью переработана в процессе многолетней пропашки. Однако удалось зафиксировать границы прикурганно-го ровика шириной около 3,5 м и глубиной 35– 40 см. Ровик, вероятно, имел кольцевую форму. На поверхности он не прослеживался, поскольку был полностью запахан (рис. 1).

В насыпи кургана, на расстоянии 1 м к западу от его центра, на глубине 0,2 м от 0 обнаружен фрагмент тазовой кости, который мог принадлежать человеку (?). Кость найдена у южного края могильной ямы погребения 1.

Под насыпью кургана обнаружено два погребения.

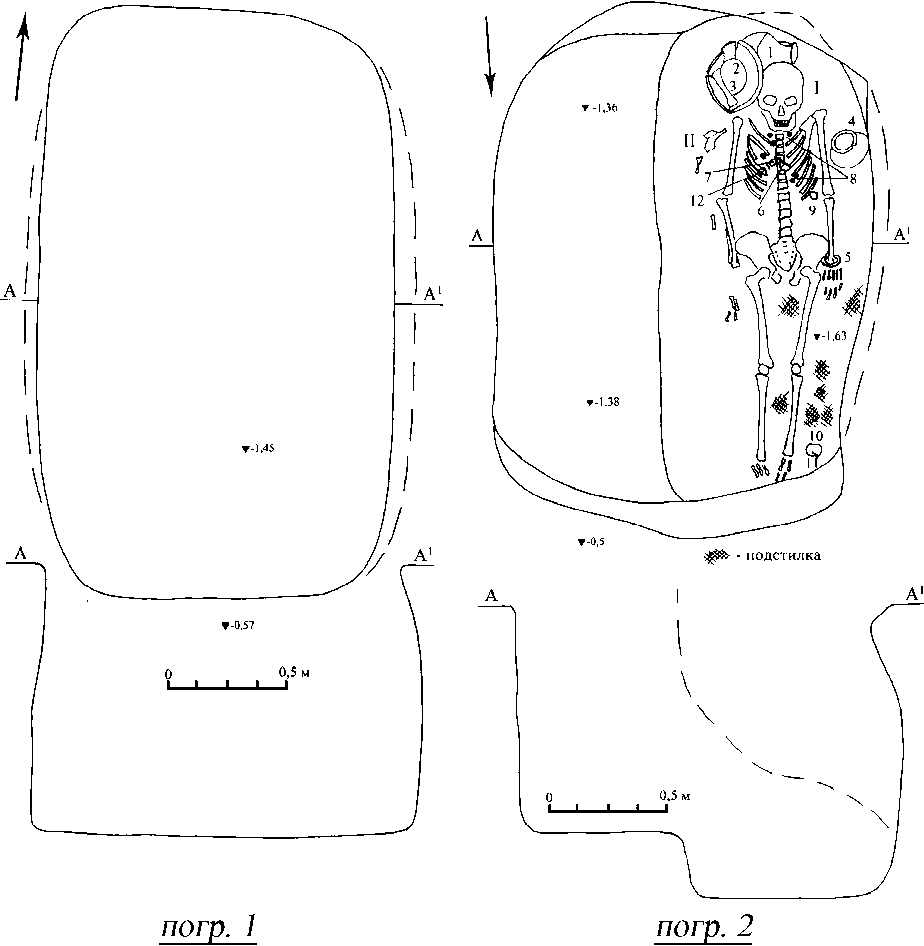

Погребение 1. Могильная яма подпрямоугольной формы, ориентированная продольной осью по линии С-Ю, выявлена в 0,4 м к западу от центра кургана на уровне материка (рис. 2, 1 ). Ее размеры: длина – 2,0 м; ширина – 1,2 м; глубина – 1,45 м от 0. Длинные стенки могильной ямы были подрезаны, возможно, грабителями. Поперечный размер ямы по дну – 1,3 м. Заполнение – плотный мешаный светло-коричневый суглинок. В заполнении на разной глубине встречено несколько мелких угольков. Артефактов и костей человека в погребении не обнаружено.

Погребение 2. Обнаружено на расстоянии 4,5 м на ВСВ от центра кургана. Пятно могильной ямы практически не фиксировалось на уровне материка ввиду использования материкового материала в заполнении. Могильное сооружение представляло собой подбойную конструкцию. Входная яма имела подпрямоугольную форму с закругленными торцевыми сторонами и была ориентирована длинной осью по линии С-Ю. Размеры входной ямы по верху -1,9 х 0,62 м, по дну -1,73 х 0,62 м. Глубина входной ямы от уровня раскопа составляла 0,85 м; от 0 – 1,36–1,38 м. Камера подбоя была устроена в длинной западной стенке входной ямы и была отделена ступенькой высотой до 0,25 м. Подбой имел подпрямоугольную форму, продольной осью ориентирован параллельно оси входной ямы по линии С-Ю. Длина подбоя – 1,75 м, ширина в средней части – 0,82 м, в северной части – 0,65 м, в южной части – 0,55 м. Свод подбоя обвалился. Реконструируемая изначальная высота свода подбоя составляла 0,6 м.

В могильном заполнении встречались угольки, кусочки дерева (возможно, от перекрытия) и мелкие фрагменты костей взрослого человека и ребенка.

На дне подбоя вытянуто на спине лежал скелет молодой женщины (13–16 лет 1) (костяк I). Головой погребенная была ориентирована на юг. Руки вытянуты вдоль туловища, ноги сведены в стопах. Около правой руки женщины обнаружены костные останки младенца возрастом 3–5 месяцев (костяк II). Судя по расположению относительно хорошо сохранившихся фрагментов черепа и костей правой руки, ребенок покоился на спине, головой обращен на юг. В северной части могильного сооружения, на дне отмечены остатки органической подстилки темно-серого цвета. На отдельных костях погребенных также зафиксирован органический тлен серого цвета, вероятно, от покрывала (рис. 2, 2 ).

-

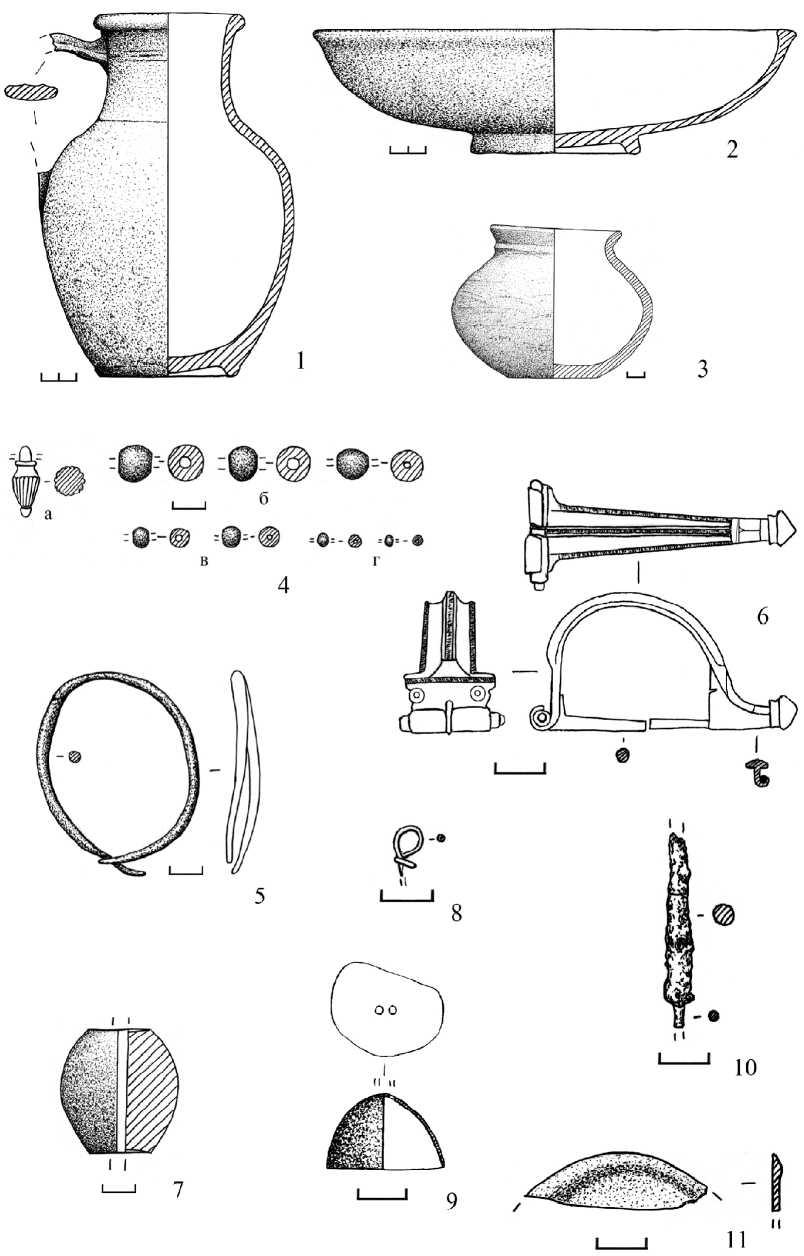

1. За головой женщины на боку лежал сероглиняный гончарный кувшин на кольцевом поддоне (рис. 3, 1 ). Сосуд имел округлое туло-во с прямым горлом и резко отогнутым наружу венчиком. К тулову крепилась широкая вертикальная ручка, средняя часть которой не сохранилась (сломы ручки заглажены). Дно выпуклое. Формовка сосуда достаточно не-

- брежная, обжиг неровный. На горловине отмечены прочерченные горизонтальные бороздки, а в средней и придонной части тулова – тонкие прочерченные линии. Тесто в изломе черное, с примесью шамота и песка. Высота сосуда – 21,2 см; диаметр тулова – 14,6 см; диаметр устья – 8 см; диаметр кругового поддона – 8 см; ширина ручки – 3 см.

-

2. Справа от черепа находилась красноглиняная гончарная миска на круговом поддоне. На поверхности сохранились остатки лакового покрытия. Венчик миски уплощен и слегка оттянут наружу. Высота изделия – 7,2 см; внешний диаметр устья – 28 см; диаметр поддона – 9,8 см (рис. 3, 2 ).

-

3. В миске (план 2) лежала кость задней ноги овцы.

-

4. Около левого плеча женщины стоял небольшой сероглиняный гончарный сосуд, имеющий биконическое тулово с короткой шейкой и отогнутым наружу венчиком. Тесто в изломе плотное, хорошего обжига, без видимых примесей. По шейке отмечен круговой рельефный валик. Высота сосуда – 8,7 см; диаметр тулова – 11,7 см (рис. 3, 3 ).

-

5. На запястье левой руки погребенной находился бронзовый браслет. Сохранность изделия плохая, в процессе реставрации форма восстановлена (рис. 3, 5 ). Диаметр браслета – около 6 см, толщина сечения – 0,4 см.

-

6. На груди женщины найдена бронзовая фибула относительно хорошей сохранности. Подобные экземпляры относятся к группе шарнирных дуговидных фибул, тип «avcissa» (рис. 3, 6 ). Изогнутая спинка фибулы в передней части широкая, к преемнику плавно сужается, на конце преемника расположена конусовидная шишечка. Ось шарнира выполнена из железа. Основание иглы имеет выступ, опирающийся на внутреннюю поверхность дужки. Сама дужка декорирована продольными линиями оттисков мелкозубчатого штампа, нанесенного по выступающим граням. В передней части дужки, имеющей форму прямоугольной пластинки, располагались два сквозных отверстия в кольцевых обрамлениях и прорезной паз для поворота иглы. Над отверстиями отмечен поперечный оттиск того же мелкозубчатого штампа. Длина изделия – 5 см.

-

7. Рядом с фибулой лежал бронзовый колокольчик с двумя сквозными отверстиями

-

8. В районе шеи и груди собраны бусы: округлые из синего глухого стекла (31 шт.) диаметром 0,9–1,1 см (рис. 3, 4б ); стеклянный бисер серого цвета, среди которого 11 шт. – диаметром 0,3–0,4 см и 1 шт. диаметром 0,6 см (рис. 3, 4г ); 2 округлые из белого глухого стекла диаметром 0,6 см (рис. 3, 4в ); одна – амфоровидная подвеска из египетского фаянса бирюзового цвета с вертикальным рифлением высотой 2,1 см (рис. 3, 4а ).

-

9. Между грудной клеткой и локтем левой руки лежало керамическое пряслице бочонковидной формы. Обжиг изделия слабый; тесто в изломе рыхлое, с обильной примесью керамического боя. Высота пряслица – 3,8 см, диаметр – 3,5 см (рис. 3, 7 ).

-

10. Около левой стопы погребенной на дне ямы зафиксировано округлое пятно розовой минеральной краски.

-

11. На пятне краски лежало коррозированное железное шило. Конец острия и черенок были обломаны. Длина изделия – 3,7 см, толщина сечения – 0,5 см (рис. 3, 10 ).

-

12. На правой стороне грудной клетки, рядом с колокольчиком (план 7) найден сегментовидный фрагмент бронзового зеркала с валиком по краю (рис. 3, 11 ). Размер фрагмента - 3,5 х 1,1 см. Реконструируемый диаметр зеркала около 5,1 см.

-

13. Чуть выше грудной клетки погребенной, в засыпи ямы обнаружена маленькая петелька, скрученная из тонкой бронзовой проволоки (рис. 3, 8 ). Высота петельки – 0,7 см. Скорее всего, эта петелька имеет отношение к колокольчику (план 7), она могла использоваться для подвешивания язычка.

для подвешивания язычка. Язычок не сохранился. Высота колокольчика – 1,5 см, диаметр – 2,3 см (рис. 3, 9 ).

Наибольший интерес в кургане представляет погребение 2 ввиду полной его сохранности. Определить дату комплекса позволяют в первую очередь вещи импортного происхождения.

На груди погребенной обнаружена бронзовая провинциально-римская фибула типа «avcissa» (рис. 3, 6 ). Они широко известны в Восточной Европе и в сарматских комплексах начала нашей эры. Пик их популярности приходится на вторую половину I – начало II в. н. э. [Кропотов, 2010, с. 276–279, 332, рис. 76, 1–3 ].

Сероглиняный кувшин, обнаруженный в погребении (рис. 3, 1 ), имеет многочисленные аналогии в степных памятниках Волго-Донского региона и происходит, вероятно, из меот-ских мастерских Кубани. Несколько экземпляров аналогичных сосудов обнаружены в междуречье Волги и Дона [Шилов, 1959; Сер-гацков, 2000, рис. 103, 3 ; Скрипкин, 1990, рис. 15, 7 ]. Кувшины этого типа в сарматских комплексах А.С. Скрипкиным датируются I в. н. э. [Скрипкин, 1990, рис. 49].

Краснолаковая миска, которая находилась у головы погребенной, вероятно, боспорского производства (рис. 3, 2 ). Аналогии ей известны в памятниках Крыма [Труфанов, 2005–2009, с. 149, рис. 15, 2 ]. Д.В. Журавлев отнес такие миски к типу 7.2 краснолаковых тарелок, датируемых в Крыму преимущественно второй половиной I – первой половиной II в. н. э. [Журавлев, 2010, с. 50–51, табл. 21, 135 ].

Небольшой сероглиняный биконический сосудик (рис. 3, 3 ) относится к популярному типу, который широко известен в I – первой половине II в. н. э. Такие сосуды встречаются у сарматов [Сергацков, 2000, с. 116, рис. 103, 2 ], на Кавказе [Абрамова, 1993, рис. 51, 10 ], в некрополях поселений Нижнего Дона, причем, как и в нашем случае, в сочетании с шарнирными римскими фибулами [Ларенок, 2013, табл. 124, 11 ; 129, 10 ].

Фрагмент бронзового зеркала (рис. 3, 11 ), обнаруженный на груди погребенной, судя по реконструируемому размеру, может относиться к раннему типу зеркал-подвесок с боковым ушком. Такие зеркала появляются у сарматов в I – начале II в. н. э. [Скрипкин, 1990, с. 153; Глухов, 2005, с. 47–48].

Рядом с зеркалом был обнаружен небольшой бронзовый колокольчик. Колокольчики получили широкое распространение в кочевнических и поселенческих памятниках Юго-Восточной Европы первых веков н. э. на Кубани, в Нижнем Поволжье, на Нижнем Дону, в Крыму [Косяненко, 1997, с. 154–159], на Кавказе [Бакушев, 2012]. Подобные изделия принято относить к предметам-оберегам, отпугивающим злые силы [Косяненко, 1997, с. 161, 163].

Бусы, собранные на груди погребенной, типичны для среднесарматского времени. Наиболее информативной в этом наборе яв- ляется подвеска из голубого египетского фаянса в виде амфорки бирюзового цвета (рис. 3,4а). Пик бытования таких подвесок приходится на I–II вв. н. э. [Алексеева, 1975, с. 46, табл. 4 продолж.].

Глиняное пряслице (рис. 3, 7 ), которые чаще всего относят к «орудиям труда», было найдено в погребении 2 и является характерным атрибутом преимущественно женских захоронений в среднесарматское время [Балабанова, 2015, с. 56, 58].

Исходя из характеристики инвентаря, погребение 2 в кургане 8 могильника Ковалев-ка, вероятно, датируется второй половиной I – началом II в. н. э. и относится к среднесарматской культуре.

Погребальный обряд обеих могил в кургане в целом характерен для среднесарматского времени. Прямоугольные ямы средней ширины, как в погребении 1, встречаются в 15 % случаев. Подбойные конструкции, как в погребении 2, характерны для 16 % среднесарматских захоронений [Сергацков, 2002, с. 90, табл. 8].

Захоронение ребенка рядом с погребенной, как в погребении 2, – широко распространенное явление в среднесарматское время. В эту эпоху детей часто хоронили в сопровождении взрослых [Балабанова, 2015, с. 57].

Рассматриваемый курган является интересным объектом с точки зрения планиграфии. Под насыпью зафиксировано два погребения. Погребение 1 – в центральной части, погребение 2 – в восточной поле. Отсутствие в центральном погребении 1 костей человека (кроме тазовой вне могилы на краю ямы) и вещей, которые можно было бы связать с этим захоронением, позволяют по-разному интерпретировать планиграфию и обряд в кургане 8. Ввиду практически полной распашки курганной насыпи и отсутствия стратиграфических данных оснований говорить о первичности сооружения той или иной могилы нет. Нельзя исключать, что оба погребения сооружались одновременно под единой насыпью. Подобное расположение могил известно в сарматских памятниках нижнедонского региона, относящихся к начальным этапам позднесарматской культуры. В этих комплексах в центре кургана находилась широкая прямоугольная яма, в которой отсутствовали ос- танки погребенных. Периферийные захоронения сохранились нетронутыми и нередко содержали богатый инвентарь [Ильюков, 2000; Гугуев, 2000, с. 146–148; Беспалый, 2000]. Погребение 2 кургана 8 из Ковалевки также находилось в периферийной части кургана и содержало костяк погребенной. Ю.К. Гугуев предполагает, что центральные могилы могли специально устраиваться не только в ритуальных целях, но и для отвлечения грабителей и маскировки реально значимых захоронений. Для этих целей нередко входные ямы заполнялись материковой глиной [Гугуев, 2000, с. 147]. В нашем случае входная яма подбойной могилы погребения 2 также была заполнена материковым материалом, что сильно осложнило ее обнаружение. Вероятно, место захоронения сознательно маскировалось с целью избежать ограбления. Гипотеза о практике обряда сокрытия могил в периферийной части кургана и при помощи маскировки находит подтверждение также и в памятниках среднесарматского времени. Отсутствие находок в центральном погребении 1 может указывать на его ритуальный характер. Однако находка фрагмента кости человека на краю ямы может свидетельствовать также о тщательном ограблении.

Практика совершения нескольких погребений в курганах встречается в памятниках среднесарматской культуры. В бассейне Еса-уловского Аксая исследована серия ярких среднесарматских курганов, в которых обнаружены погребения высокого социального ранга. В этих курганах находились синхронные погребения под одной насыпью. Центральные захоронения, как правило, были ограблены. В периферийной части находились неординарные «сопровождающие» погребения [Балабанова, 2014, с. 71–79, рис. 104–121; Мысь-ков, 1999]. Можно предположить, что комплекс кургана 8 могильника Ковалевка был устроен по тому же принципу: центральное погребение 1 оказалось полностью разграблено, а сопровождающее погребение 2 сохранилось нетронутым. Судить о характере центрального погребения 1 не представляется возможным виду отсутствия в нем каких-либо материалов. Однако погребение 2, в котором обнаружены импортные вещи, свидетельствует о достаточно высоком социальном положении погребенной.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

погр № 1

Центральная бровка В-3 (северный фас)

-15 -и -14 -14 -9 -8 -3 -4 -4 -2

О +2 -3 -2 -6 -4 -3 -3 -2 -4 -5 -6

Ь Ь I J. > * * / 4 * 3

А. кость человека (?) (*-0,2 м)

погр. №2

Рис. 1. План кургана 8 могильника Ковалевка

Находки

-

1 - кувшин

-

2- миска красноглиняная

-

3- кость овцы

-

4- горшок

-

5- браслет бронзовый

-

6- фибула бронзовая

-

7- колокольчик бронзовый

-

8- бусы

-

9- пряслице глиняное

-

10- розовая краска

-

11- фр-т железного шила

-

12- фр-т бронзового зеркала

13-бронз, проволочная петля (в заполнении)

Рис. 2. Материалы кургана 8 могильника Ковалевка

Рис. 3. Могильник Ковалевка. Находки из погребения 2 кургана 8:

1 – кувшин сероглиняный; 2 – миска краснолаковая; 3 – сероглиняный сосуд; 4 – бусы;

5 – браслет бронзовый; 6 – бронзовая фибула; 7 – глиняное пряслице; 8 – бронзовая петелька;

9 – колокольчик бронзовый; 10 – шило железное; 11 – фрагмент бронзового зеркала

Список литературы Погребальный комплекс I в. н. э. из раскопок курганного могильника Ковалевка

- Абрамова М. П. (1993). Центральное Предкавказье в сарматское время (III в. до н. э. -IV в. н. э.). М.: ИА РАН. 240 с.

- Алексеева Е. М. (1975). Античные бусы Северного Причерноморья//САИ. Вып. Г1-12. 120 с.

- Бакушев М. А., Ильюков Л. С. (2012). Бронзовые колокольчики албано-сарматского времени с территории Дагестана//Вестник Южного научного центра РАН. Т. 8, № 3. С. 78-83.

- Балабанова М. А., Перерва Е. В., Клепиков В. М., Кривошеев М. В., Демкин В. А., Ельцов М. В., Скрипкин А. С., Удальцов С. Н., Яворская Л. В., Дьяченко А. Н. (2014). Курганный могильник Перегрузное I: результаты междисциплинарных исследований. Волгоград: Изд-во Волгогр. фил. ФГБОУ ВПО РАНХиГС. 360 с.

- Балабанова М. А., Клепиков В. М., Коробкова Е. А., Кривошеев М. В., Перерва Е. В., Скрипкин А. С. (2015). Половозрастная структура сарматского населения Нижнего Поволжья: погребальная обрядность и антропология. Волгоград: Изд-во Волгогр. фил. ФГБОУ ВПО РАНХиГС. 272 с.

- Беспалый Е. И. (2000). Позднесарматское погребение из могильника Высочино V на водоразделе между Кагальником и Доном//Сарматы и их соседи на Дону: Материалы и исследования по археологии Дона. Вып. I. Ростов н/Д: Терра; НПК «Гефест». С. 156-168.

- Глухов А. А. (2005). Сарматы междуречья Волги и Дона в I -первой половине II в. н. э. Волгоград: Волгогр. науч. изд-во. 240 с.

- Гугуев Ю. К. (2000). О месте комплексов из могильников Кировский I, III, IV в системе памятников позднесарматской культуры//Сарматы и их соседи на Дону: материалы и исследования по археологии Дона. Вып. I. Ростов н/Д: Терра; НПК «Гефест». С. 141-155.

- Журавлев Д. В. (2010). Краснолаковая керамика Юго-Западного Крыма I-III вв. н. э. (по материалам позднескифских некрополей Бельбекской долины). Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Supplementum 9. Симферополь: Изд-во БФ «Деметра». 320 с.

- Ильюков Л. С. (2000). Позднесарматские курганы левобережья реки Сал//Сарматы и их соседи на Дону: материалы и исследования по археологии Дона. Вып. I. Ростов н/Д: Терра; НПК «Гефест». С. 100-140.

- Косяненко В. М. (1997). Роль бронзовых колокольчиков в погребальном обряде (по материалам позднеантичных памятников)//Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону. Вып. 14. Азов. С. 35-39.

- Кривошеев М. В., Дьяченко А. Н. (2014). Погребение воина позднесарматского времени в Волго-Донском междуречье//Военная история России: проблемы, поиски, решения: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Первой мировой войны, г. Волгоград, 26-27 сент. 2014 г. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 42-49.

- Кропотов В. В. (2010). Фибулы сарматской эпохи. Киев: ИД «АДЕФ-Украина». 384 с.

- Ларенок В. А. (2013). Меотские древности. Каталог погребальных комплексов Кобякова городища из раскопок 1999-2000 гг. Ч. I. Ростов н/Д: Издательский Дом. 448 с.

- Мыськов Е. П., Кияшко А. В., Скрипкин А. С. (1999). Погребение сарматской знати с Есауловского Аксая//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 2. С. 149-167.

- Сергацков И. В. (2000). Сарматские курганы на Иловле. Волгоград: Изд-во ВолГУ. 396 с.

- Сергацков И. В. (2002). Анализ сарматских погребальных памятников I-II вв. н. э.//Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. III. Среднесарматская культура. М.: Вост. лит. С. 22-129.

- Скрипкин А. С. (1990). Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и ее исторический аспект. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 298 с.

- Труфанов А. А. (2005-2009) Хронология могильников Предгорного Крыма I в. до н. э. -III в. н. э.//Stratum plus: Культурная антропология. С. 117-328.

- Шилов В. П. (1959). Отчет о раскопках Астраханской экспедиции в 1959 г.//Архив ИА РАН. Р-1 № 1976.