Погребальный обряд и морфология погребенного из кургана могильника Тау (Западный Казахстан)

Автор: Балабанова Мария Афанасьевна, Клепиков Валерий Михайлович, Перерва Евгений Владимирович

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. В статье приводятся результаты исследования погребального обряда и материальной культуры погребения савроматского времени из могильника Тау с территории Западного Казахстана, а также дается антропологическая характеристика происходящего оттуда черепа. Методы и материалы. В статье используется междисциплинарный подход с включением типологического метода, метода аналогий и перекрестного датирования для изучения погребального обряда и материальной культуры, методов исследования краниометрических и краниоскопических признаков, а также методов анализа патологического состояния черепа. Источником исследования является погребение 1 кургана 1 могильника Тау и мужской череп. Обсуждение и результаты. По данным погребального обряда и вещевому инвентарю погребение относится к савроматской археологической культуре и может быть датировано в рамках второй половины VI - первой половины V в. до н.э. Этим временем данное погребение можно датировать, прежде всего, по особенностям погребального обряда и предметам вооружения, представленным колчанным набором и коротким мечом. Анализ исторических и археологических источников позволяет предположить, что в савроматско-сарматском обществе, видимо, присутствовал культ руки, а отдельное захоронение правой руки в исследуемом погребении, очевидно, является воинским трофеем. Череп мужчины характеризуется европеоидными чертами с ослабленной горизонтальной профилировкой лица. Морфологические особенности черепа из могильника Тау имеют аналогии у синхронного населения Западного Казахстана, Южного Приуралья и Нижнего Поволжья. Анализ патологического состояния черепа показал наличие у мужчины пародонтита, прижизненной травмы на лобной кости, а также признаков острого синусита.

Савроматская культура, пол, возраст, погребальный обряд, краниология, патология, символика руки, вещевой комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/149139564

IDR: 149139564 | УДК: 930.26(574):393 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2021.2.2

Текст научной статьи Погребальный обряд и морфология погребенного из кургана могильника Тау (Западный Казахстан)

Погребальный обряд является основным источником реконструкции быта, духовной и материальной культуры, социального устройства и идеологических представлений кочевников, поселенческие памятники которых нам недоступны. При исторической реконструкции по данным археологии обычно пытаются выделять элементы, которые несут определенную символику. Их многообразие отражает сложный характер традиционного миропонимания исследуемого общества. Чтобы понять семантику погребальной обрядности, и прежде всего ее мировоззренческую основу, обращаются к этнографии. Как показывают исследования, в каждой культуре вырисовывается множество процессуальных и предметных групп-символов. Через символ открывается тот или иной смысл предмета или действия. Действия-символы, или процессуальные символы, выражают определенные ценности и идеи при помощи конкретных действий. В контексте темы данной статьи нас в первую очередь интересуют ритуалы, церемонии и обряды, которые реконструируются по археологическим данным.

Целью данного исследования является реконструкция погребального обряда и мате- риальной культуры по материалам савромат-ского погребения 1 кургана 1 могильника Тау Жанибекского района Западно-Казахстанской области Казахстана; выявление символики отдельных элементов обряда и антропологическая характеристика.

Методика и материал исследования

Материалом исследования явилось погребение 1 кургана 1 могильника Тау и мужской череп из данного комплекса. И погребение, и череп изучались по традиционной схеме. Вначале дается описание кургана и погребения, его археологическая атрибутика и предположительная семантика погребального обряда, далее приводится индивидуальная краниологическая характеристика измерительных и описательных признаков, а затем – описание его патологического состояния [Алексеев, Дебец, 1964; Рогинский, Левин, 1978; Бужилова, 1995; 1998; Козинцев, 1988; Мовсесян, 2005]. Индивидуальные значения краниометрических признаков, а также признаки, характеризующие патологическое состояние черепа, впервые вводятся в научный оборот и представлены в таблице 1 и на рисунках 3, 4.

В процессе работы с черепом применялась стандартная программа оценки встреча- емости на нем патологических состояний, разработанная А.П. Бужиловой [1995; 1998].

Краткая публикация этого комплеса приведена в монографии Б.Ф. Железчикова [1998, с. 40, рис. 24–25].

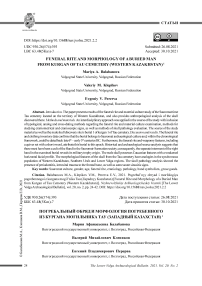

Описание кургана и погребения. Курганный могильник расположен в 5 км к СЗ от пос. Тау и представляет собой цепочку курганов из 14 насыпей, вытянутых по гребню естественной возвышенности на целинном поле. Насыпи курганов имеют четко выраженную форму, у многих хорошо заметны ровики. Размеры курганов: высота от 0,2 до 0,45 м, диаметр от 4 до 30 м (рис. 1, 1 ). Некоторые курганы имеют следы ограбления в виде круглых оплывших воронок по центру кургана.

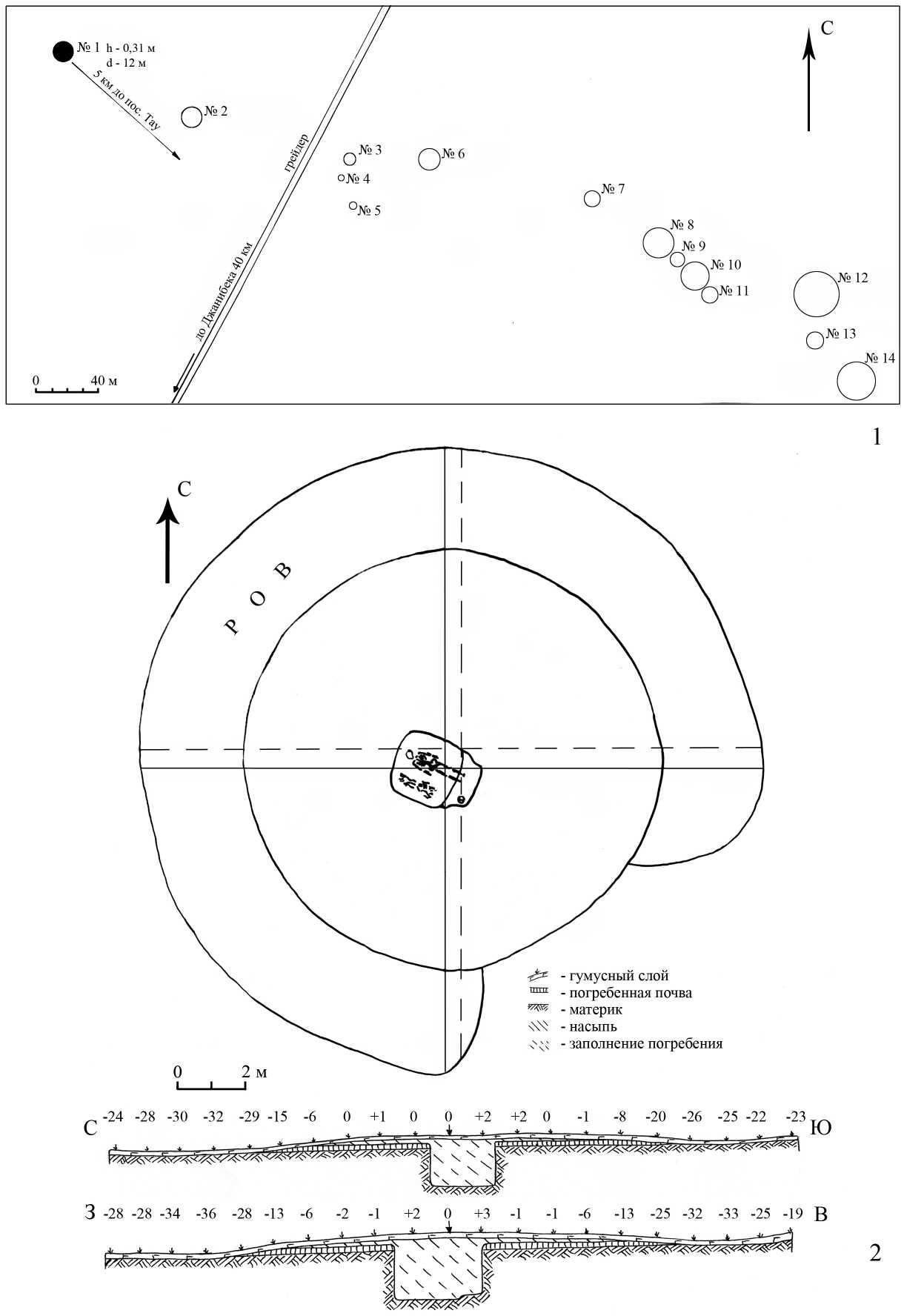

В 1980 г. был раскопан курган № 1, самый крайний в северо-западной части могильника. Его высота на момент исследования составляла 0,31 м, диаметр – 12 м. Вокруг кургана прослеживался ровик глубиной 8 см, прерывавшийся с ЮВ стороны (рис. 1, 2 ). По всей площади кургана в насыпи на различной глубине были встречены кости овцы и птицы. В центре располагалось погребение 1. Могильная яма прямоугольной формы была ориентирована длинной осью по линии ЗСЗ – ВЮВ. Длина могильной ямы – 2,5 м, ширина – 1,7 м, глубина – 1,4 м. На дне могильной ямы лежал скелет мужчины на спине вытянуто, головой на ЗСЗ. Правая рука слегка согнута в локте, левая вытянута вдоль туловища. Под костяком зафиксирована меловая посыпка. Справа от костяка лежали кости двух тушек овцы в анатомическом порядке без черепов, рядом с правым плечом обнаружен альчик овцы (рис. 2, 1 ).

Инвентарь погребения 1:

-

1. Слева от погребенного, рядом с плечевой костью, обнаружены обломки железного предмета, вероятно – колчанного крючка, диаметр прута в сечении – 1,3 см (рис. 2, 4 ).

-

2. Рядом с костями предплечья были положены, вероятно пучком, бронзовые трехлопастные и трехгранно-трехлопастные втуль-чатые наконечники стрел в количестве 41 шт. Из них: 15 трехгранно-трехлопастных с короткой выступающей втулкой, длиной от 2,4 до 3,5 см; 7 трехгранно-трехлопастных с глубокими ложками и короткой втулкой, длиной от 2,4 до 3,1 см; 3 трехгранно-трехлопастных с внутренней втулкой, длиной 2,9 см; 13 трехло-

- пастных с небольшой массивной головкой, короткой выступающей втулкой и опущенным книзу шипом, длиной 2,9–3,2 см. Во втулках сохранились остатки древков (рис. 2,3).

-

3. На тазовых костях лежал короткий железный меч с сильно коррозированным бабочковидным (или почковидным) перекрестием и волютообразным навершием. Лезвие в сечении линзовидное. Общая длина меча – 43 см, длина клинка – 27 см (рис. 2, 2 ).

-

4. В ногах погребенного, в юго-западном углу ямы, стоял глиняный лепной горшок с плоским дном, выпуклыми боками, невысокой шейкой и небольшим, слегка отогнутым наружу венчиком. Поверхность светло-коричневого цвета с темными пятнами. Тесто в изломе темное, с примесью извести. Высота сосуда – 20,5 см, диаметр венчика – 13 см, шейки – 12,2 см, туло-ва – 17,5 см, дна – 9 см (рис. 2, 5 ).

После снятия костяка и инвентаря, ниже на 10 см, в границах могильной ямы, было прослежено углубление квадратной формы с закругленными углами, со стороной квадрата 1,75 м, где под костями овцы в анатомическом порядке лежали вытянуто кости правой руки человека кистью к ВЮВ. Раскопщиками эта ситуация была определена как наличие второго погребения, однако контекст погребения со всей очевидностью подразумевает ритуальное положение руки в сопутствующий набор погребения № 1.

Анализ

Индивидуальное захоронение под небольшой насыпью в прямоугольной яме с ориентировкой погребенного головой в западный сектор, в сопровождении напутственной пищи в виде обезглавленных тушек овец, с мечом на поясе и пучком стрел представляет собой классическую погребальную традицию савромат-ского времени как в Нижнем Поволжье, так и в Волго-Уральском междуречье [Смирнов, 1964, с. 75–100; Очир-Горяева, 1987].

Датировать это погребение позволяют, прежде всего, предметы вооружения, представленные колчанным набором и коротким мечом. Особенностью набора бронзовых наконечников стрел можно назвать наличие в комплекте лавролистных трехлопастных, комбинированных (трехгранно-трехлопастных), массивных вариантов и присутствие шипов на втулках, что характерно для первой, ранней группы наборов классического скифского времени, относимого М.А. Очир-Горяевой ко второй половине VI – первой половине V в. до н.э. [Очир-Горяева, 1996, с. 52–54].

Клинковое оружие было атрибутировано Б.Ф. Железчиковым как короткий железный меч с бабочковидным перекрестием и волютообразным навершием [Железчиков, 1998, с. 40, рис. 25, 3 ]. Однако сильно коррозированное перекрестие, представленное в отчете как на рисунке, так и на фото, правильнее было бы определить как почковидное либо как массивное бабочковидное [Мошкова и др., 1980, рис. 285, 289, 290]. Такие мечи хорошо представлены в памятниках Нижнего Поволжья, и прежде всего в заволжских степях, к которым можно отнести и территорию, на которой зафиксирован могильник Тау. А.С. Скрипкин выделяет их в группу, датирующуюся второй половиной VI – первой половиной V до н.э. [Скрипкин, 2007, с. 45–47, 50, рис. 2]. Заметим, что комплект оружия по основным характеристикам совпадает с набором вооружения из блюменфель-ского кургана А12, датированного К.Ф. Смирновым концом VI – началом V в. до н.э. [Смирнов, 1961, рис. 2, 1–6 , А , Б ; 1964, с. 41].

Керамика, представленная лепным горшком с прямым горлом, округлым туловом с наибольшим диаметром в средней части и плоским выделенным дном, была распространена на всем протяжении савроматской культуры, но особенно в VI–V вв. до н.э. [Смирнов, 1964, с. 112].

Особенности погребального обряда . Более подробно остановимся на таком аспекте погребального обряда, как отдельное захоронение костей правой руки, которые в анатомическом порядке располагались под костями обезглавленных туш двух баранов. И обезглавленные туши баранов, и отдельное захоронение руки, видимо, имеют отношение к мировоззрению и мифологической картине мира и выполняют функцию «знаковой системы», отражающейся в обряде посредством действий, предметов и отношений между ними. Анализируя это погребение с точки зрения обрядовых норм и практик, следует остановиться на символике руки как «говорящего» органа человеческого тела.

В научной литературе дается довольно разнообразная тематика, посвященная символике руки, большая часть которой была освещена в работе известного этнолога М.Ф. Аль-бедиль [2013]. Прежде всего, она дает историю семантического поля руки с разнообразными значениями, начало которого восходит к эпохе верхнего палеолита и соотносится с изображением в пещерной живописи руки. Как пишет этот автор, «тема руки... прошла через всю первобытность и сохранилась в последующие исторические периоды». Исторический анализ показывает, что статус руки в общечеловеческой культуре был высок во все времена и мог быть залогом возвращения к жизни умершего человека [Иванов, 1972, с. 111–113; Толстой, Толстая, 1974; Пропп, 1986, с. 90–92; Байбурин, Топорков, 1990, с. 23– 48; Маковский, 1996, с. 280, 281; Дэвлет, Дэв-лет, 2000, с. 67; Альбедиль, 2013].

Особое место в культуре различных народов занимает тема отрубленной руки и пальцев. Рассмотрим информацию об обряде отсечения руки, который содержится в античных письменных источниках и в фольклоре и имеет косвенное отношение к нашему материалу. Прежде всего следует обратиться к информации, приведенной в «Истории» Геродота (IV. 62), который, описывая воинские обряды скифов в эпизоде жертвоприношения скифскому богу войны Аресу, пишет, что «у заколотых жертв отрубают правые плечи с руками и бросают их в воздух». Кроме этого сюжета Геродот (IV.64) приводит аналогичные обычаи соседних со скифами народов (не уточняя каких). Они, в свою очередь, тоже лишали врага правой руки, но из содранной вместе с ногтями кожи изготавливали чехлы для своих колчанов.

В другом античном источнике есть информация о том, что в битве за престол Артаксеркс отчленил голову и правую руку у трупа своего поверженного брата Кира. Плутарх (Артаксеркс, 13), описавший этот эпизод, говорит, что обряд Артаксеркс совершил по какому-то персидскому обычаю. Видимо, и отсеченная голова, и правая рука тоже символизировали победу над братом.

Ф.М. Таказов [2015, с. 144] обычай отсечения руки у нартов возводит к скифским параллелям и отмечает, что обряд имел широкое распространение на Кавказе вплоть до на- чала XX столетия. Видимо, и мотивация, и семантика отсечения руки на Кавказе со временем менялись, тем не менее связь с воинскими традициями прослеживается повсеместно.

Отдельно тема воинских обычаев и обрядов в осетинском нартовском эпосе рассматривается в недавно опубликованной работе Л.А. Чибирова и Г.Н. Вольной (Керце-вой) [2020]. В ней наряду с другими обрядами дается атрибутика обряда отсечения руки [Чибиров, Вольная (Керцева), 2020, с. 11, 12].

В этнографии осетин В.А. Цагараев [2000, с. 242] описывает обычай расправы с кровником – отрубание правой руки или кисти.

Кроме письменных источников обряд отсечения руки или различные манипуляции с рукой и пальцами были зафиксированы в ски-фо-савромато-сарматских погребальных комплексах. Можно выделить три группы публикаций: в одной рассматриваются особенности погребального обряда, связанные с положением или отсутствием руки, в другой дается семантика культа руки, а в третьей – приводятся скифо-сарматские параллели.

Чаще всего нестандартное положение руки или ее отсутствие отмечают при раскопках элитных комплексов и не только [Ковпа-ненко, 1986; Прохорова, Гугуев, 1992; Батиева, Прохорова, 1998; Зайцев, Мордвинцева, 2004; Десятерик, 2019; и др.].

В результате этих исследований была выделена «женская» черта сарматской погребальной практики – положение рук на тазе [Симоненко, 1993; Максименко, 1998; Дзигов-ский, Островерхов, 2008; и др.]. А.В. Симоненко наличие этого обряда связывает с бинарными оппозициями типа «невеста – жена», «девушка – женщина» и т. п. [1993, с. 79]. Аналогичные обычаи были отмечены В.С. Ольховским и в скифской погребальной практике [1991, с. 158]. Встречаются они и в древнегреческих погребальных обрядах. При этом положение обеих рук или же только левой руки на тазе отмечено в женских погребениях, а правой – в мужских [Масленников, 1985, с. 67, 68].

В связи с тем что в исследуемом погребении присутствует отдельное захоронение костей правой руки, следует более подробно остановиться и на этом аспекте обряда. В вышеприведенной обрядовой практике скифов у Геродота фигурирует правая рука. Семанти- ка правой / левой руки, которую дают исследователи Н.И. Толстой и С.М. Толстая [1974, с. 49], носила значение знаков-антагонистов: правая рука выполняла положительную функцию и имела связь с удачей, благополучием, безопасностью, а левая – отрицательную и ассоциировалась с несчастьем и неблагополучием.

В первой главе монографии А.К. Байбу-рина и А.Л. Топоркова «У истоков этикета» [1990, c. 23–48] отмечается: «Для некоторых поздних форм этикета, видимо, важнее оказалось то обстоятельство, что правая (мужская) сторона оценивалась как более почетная, нежели левая (женская)».

Тема мужское / женское и правое / левое в сарматской погребальной практике рассматривается в статье Д.В. Пикалова [2014, с. 151–153]. В ней он дает интерпретацию обряда сарматского парного погребения 7 кургана 7 у с. Китаевка Ставропольского края. В этой могиле у мужского костяка отсутствовала правая рука, у женского – левая. Это противопоставление «левый – правый», по мнению автора, связано с близнечными мифами, и на этой основе он предполагает захоронение близнецов. Не исключает автор и ситуации, когда обряд отсечения рук у близнецов с посмертными манипуляциями носил магический характер.

Вышеприведенная семантика правое / левое и мужское / женское, видимо, была присуща многим народам древности и современности и зафиксирована в культуре традиционного жилища: левая – женская сторона, а правая – мужская.

Вернемся к интерпретации отсечения руки, которую дают исследователи на основе текстов осетинского нартовского эпоса, когда врагу отрубали правую руку, чтобы лишить его полноценных похорон. Л.А. Чибиров солидарен с В.А. Цагараевым [2000] по поводу того, что наряду с головой у пленного отрубали правую руку, так как она была способна «передать на благо обществу сокрытую в своей сакральной зоне большую силу» [Чибиров, 2017, с. 26].

Видимо, культ руки присутствовал у сарматов. Этой теме посвящено исследование А.Н. Дзиговского и А.С. Островерхова [2008], которое построено на анализе амулетов в виде руки, обнаруженных в сарматских погребениях. Кроме того, статья содержит свод археоло- гических сарматских источников, в которых был зафиксирован обряд отсечения руки.

Воинскую атрибутику представляют собой обряды, отраженные в осетинском нар-товском эпосе. Тематика отсечения руки засвидетельствована в сказаниях, например в таких: «Как Батрадз отомстил за смерть отца», «Как нарт Батрадз нашел Бурадзага», «Яблоко нартов», «Сослан и Тотрадз», «Сослан и безвестный сын Уархага» и др. [Нарты, 1989; Чибиров, Вольная (Керцева), 2020]. Во всех текстах обращается внимание на то, что повреждение руки или рук врага-противника воспринимается как победа над ним. В этом случае отсеченная рука является доказательством убийства врага и трофеем победителя. Обратная ситуация связана с тем, что быть похороненным без головы или руки считалось позором для нартовского героя.

Таким образом, анализ имеющейся литературы позволяет говорить, что обряд отсечения правой руки является мужским признаком, а также признаком позорной смерти, и связан он был с воинскими обрядами. В связи с атрибутикой исследуемого погребения как воинского можно предположить, что захоронение в нем руки может являться военным трофеем. Археолого-этнологический анализ может быть дополнен анализом антропологическим.

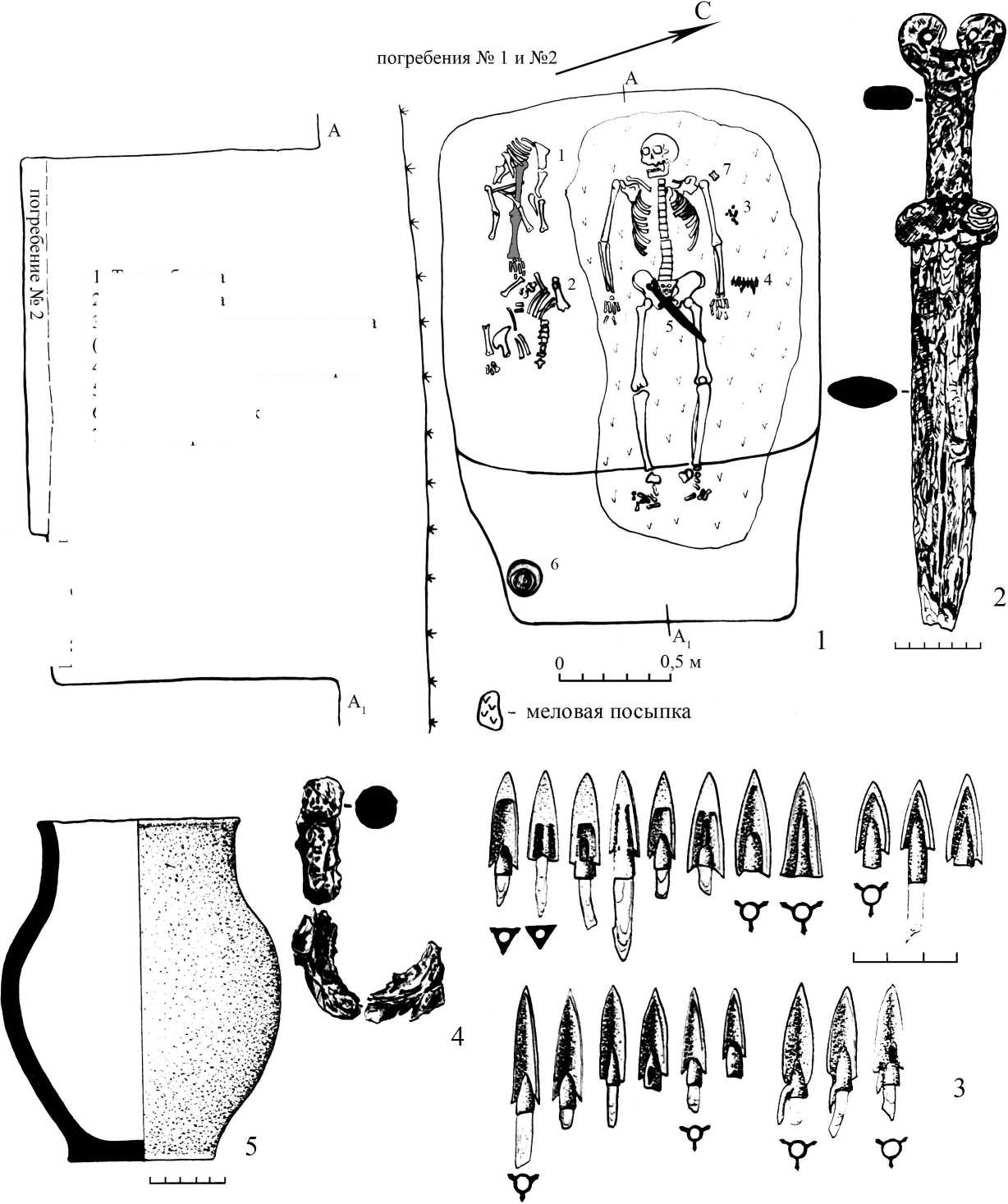

Индивидуальная характеристика черепа. Для определения пола на черепе рассматривался комплекс признаков полового диморфизма, который позволил определить его как мужской. Об этом свидетельствует как относительно общая его массивность, так и отдельно взятые признаки, сформированные по мужскому типу [Алексеев, Дебец, 1964; Рогинский, Левин, 1978]. К ним, прежде всего, следует отнести сильно наклонный лоб; хорошо развитый лобный рельеф с крупными надбровными дугами и сосцевидными отростками; мощный наружный затылочный бугор; массивную нижнюю челюсть с развернутыми углами и почти прямым углом ветвей и др.

Для определения возраста рассматривалось общее физическое состояние черепа на момент смерти. Сочетание степени стертости зубов и облитерации черепных швов позволяет определить возраст мужчины в пределах 40–50 лет. Следует отметить, что, хотя и наблюдается полная облитерация черепных швов как со стороны эндокрана, так и снаружи, степень стертости зубов, особенно на нижней челюсти, не позволяет определить возраст мужчины старше 40–50 лет. К тому же на черепе наблюдается большое несоответствие стертости зубов на нижней и верхней челюстях. На нижней челюсти стертость значительно меньше, чем на верхней. На черепе была отмечена посмертная правосторонняя деформация, поэтому часть краниологических признаков не удалось измерить, другая часть в таблице 1 дается под вопросом.

Краниометрическая программа включала около 90 признаков и указателей, а краниос-копическая программа – более 20 признаков [Алексеев, Дебец, 1964]. При фиксации диск-ретно-варьирующих признаков использовались программы исследования, разработанные отечественными и зарубежными учеными [Козинцев, 1988; Мовсесян, 2005; и др.].

Череп крупный, длинный, широкий, по указателю долихокранный (табл. 1, рис. 3) [Алексеев, Дебец, 1964, с. 114–117]. Вертикальная норма черепа ближе к эллипсоидной. Рельеф на черепе развит выше среднего. Лобная кость средней ширины, резко профилированная по линии фронто-темпоральных точек и покатая по углу назион-метопион [Рогинский, Левин, 1978, с. 98]. Ее хорда и дуга средней длины. У теменной кости хорда длинная, а дуга средней длины. Затылочная кость очень широкая с короткой хордой и среднедлинной дугой.

Лицевой скелет очень крупный, высокий и широкий со слабой горизонтальной профилировкой на уровне глазниц и умеренной на уровне зигомаксилярных точек. Вертикальный профиль лица с тенденцией к прогнатизму. Альвеолярная дуга средней длины и широкая, а небо узкое. Нос высокий среднеширокий, лепторинный по пропорции, а форма грушевидного отверстия устроена по типу предносовые ямки. Глазница очень широкая и низкая и по абсолютной ширине, и по указателю (хамэконхная). По ширине глазницы наблюдается асимметрия: правая глазница шире, чем левая. Переносье узкое и высокое, а носовые кости узкие и низкие и резко выводят нос к линии профиля. Клыковая ямка мелкая.

Из эпигенетических признаков на черепе следует отметить наличие надглазничного отверстия слева; дополнительного подглазнич- ного отверстия тоже слева; теменного отверстия справа; небольших ореховидных вздутий на нижней челюсти; отверстия на скуловых костях и подглазничный узор, сформированный по типу II с обеих сторон [Мовсесян, 2005; Козинцев, 1988].

Нижняя челюсть очень крупных поперечных размеров с хорошим очертанием подбородочной части. Проекционная длина от углов и длина от мыщелков очень большие. Передняя ширина нижней челюсти, высота симфиза, высота ветви и наименьшая ширина ветви также имеют очень большие размеры. Малые значения имеет угловая ширина – 93 мм. Угол ветви челюсти очень маленький.

Комплекс признаков на черепе позволяет диагностировать его как европеоидный расовый, несмотря на умеренную горизонтальную профилировку лица. Аналогичный набор признаков встречается как на материалах савро-матского времени Нижнего Поволжья, так и Западного Казахстана и Южного Приуралья [Балабанова, 2000, с. 45–49; 2018, с. 42; Китов, Мамедов, 2014, с. 195, 300–303].

Патология. В процессе проведения патологического анализа краниума и нижней челюсти индивида удалось установить следующее. Черепная коробка носит на себе следы посмертной деформации, которая возникла в результате сильного давления земляной массы на мозговую капсулу. В то же время следует указать на то, что кость хорошо сохранилась и надкостница не повреждена. Однако часть основания черепа разрушилась, в связи с чем отсутствуют затылочные мыщелки и мыщелок нижней челюсти с правой стороны.

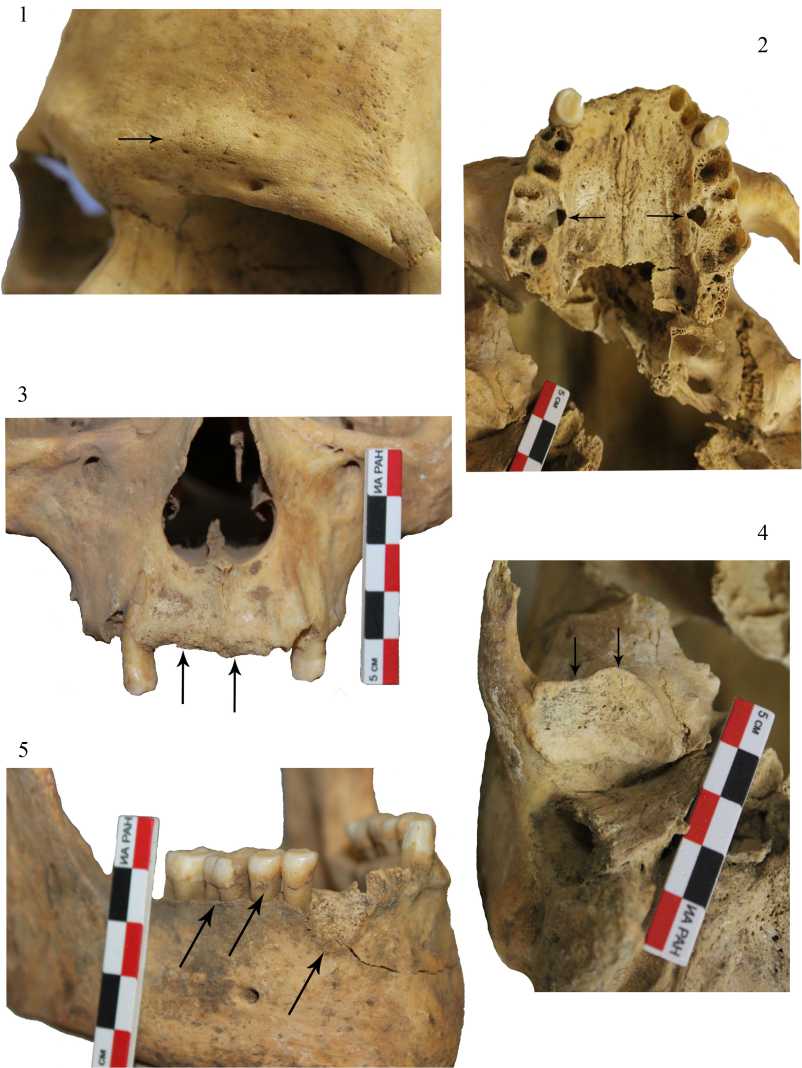

Обследование черепной капсулы показало наличие на надбровных дугах признаков васкулярной реакции по типу «апельсиновой корки» первого балла по А.П. Бужиловой [1998] (рис. 4,1). Кроме того, чуть выше левого лобного бугра, в 43 мм от венечного шва, в 66 мм от антропологической точки Bregma и в 49 мм от левого надглазничного края, наблюдается продолговатая вмятина в костной пластине. Дефект имеет форму узкого эллипса, длинной осью ориентированного поперек сагиттального шва: размеры повреждения 20 х 7 мм, глубина до 1 мм. Края, стенки и дно дефекта ровные, округлые, покрытые новообразованной надкостницей. Следов прободения в по- лость черепа не выявлено. Признаков воспалительного процесса не зафиксировано. Вероятно, данное повреждение было получено задолго до смерти индивида в результате удара предметом, узким в сечении. Удар был нанесен спереди или сбоку. Ранение имеет прижизненный характер и носит на себе следы удачного полного заживления.

Из других особенностей на черепе следует выделить наличие пальцевидных вдав-лений на внутренней поверхности костей свода черепа.

При обследовании основания черепа в области нижнечелюстных бугорков были выявлены признаки деформирующего артроза в виде краевых разрастаний и нарушения анатомической целостности суставной поверхности (рис. 4, 4 ).

Изучение состояния зубной системы показало, что третьи моляры на верхней и нижней челюсти не сохранились и были посмертно утрачены. С правой стороны на нижней челюсти были прижизненно утеряны первый и второй резцы, а с правой стороны – клык (рис. 4, 3 ). С левой стороны верхней челюсти также наблюдается облитерация альвеолярного края в процессе прижизненной утраты первого резца. Квадранты резцов верхней челюсти полностью заросли костной массой, а в области клыка на нижней челюсти с правой стороны наблюдается развитие пародонталь-ного (десневого) кармана (рис. 4, 5 ). Большая часть альвеолярной стенки в области корня зуба разрушена воспалительным процессом. На верхней челюсти, вероятно прижизненно, также были утрачены вторые премоляры и первые моляры с обеих сторон. Квадранты и корневые перемычки данных зубов в альвеолярном отростке разрушены и частично заросли. В области первого премоляра с правой стороны на верхней челюсти имеется выход с наружной поверхности. В результате развития воспалительного процесса верхушки корневых каналов квадрантов первых верхних моляров разрушены и имеют выходы в верхнечелюстные пазухи (рис. 4, 2 ), в которых наблюдается образование периостита, что может указывать на развитие гнойного (острого) синусита. Корни зубов на верхней и нижней челюстях сильно оголены более чем на половину, что указывает на развитие пародонтоза.

На сохранившихся зубах верхней и нижней челюстей наблюдаются отложения зубного камня желтого цвета (степень выраженности – 2 балла).

Кроме того, у исследуемого индивида наблюдается специфическая стертость передних резцов и клыков, которые изношены намного сильнее, чем премоляры и моляры, на клыках наблюдается стертость до пульпы и образование вторичного дентина.

В результате проведенного исследования следует предположить, что индивид из могильника Тау (курган 1, погребение 1) по набору патологических признаков на черепной коробке и в зубной системе является классическим представителем кочевого населения раннего железного века. Отсутствие на зубах кариеса и развитие периодонтита, сильная стертость зубов и наличие зубного камня – все это является наиболее характерными патологиями зубочелюстной системы кочевников VI–IV вв. до н.э. [Перерва, 2020, с. 180–181].

Прижизненная травма черепа и признаки васкуляризации костной ткани указывают на активный образ жизни индивида, а выявленные следы воспалительного процесса в верхнечелюстных пазухах указывают на острый хронический синусит, которым страдал данный индивид на момент смерти.

Результаты и основные выводы

Исследуемое погребение по обряду и по сопровождаемому инвентарю, включая вооружение, состоящее из короткого меча и колчанного набора бронзовых наконечников стрел, относится к савроматскому времени и датируется второй половиной VI – первой половиной V в. до н.э.

Анализ письменных источников и сказаний осетинского нартовского эпоса, результатов исследований ученых по семантике руки и пальцев, а также по обряду отсечения руки позволяет выделить несколько аспектов:

-

1. Обряд отсечения руки можно определить как элемент воинского обряда, который был характерен для многих ираноязычных народов древности, в том числе осетин, через которых, вероятно, распространился на другие кавказские народы.

-

2. Намеренно изуродованных пленных и скифы, и нарты не хоронили в могилах. Отсе-

- чение правой руки считалось у них признаком позорной смерти и наряду с отрубленной головой служило воинским трофеем, символизируя окончательную победу над противником.

-

3. Семантика правой руки связана с мужским началом и несет положительную нагрузку.

-

4. В связи с тем что исследуемое погребение из могильника Тау атрибутируется как воинское, мы можем связать отдельное захоронение руки в погребении воина как знак одержанной победы над врагом.

По комплексу краниологических признаков, измеренных на черепе из могильника Тау, наблюдается определенное сходство с отдельными черепами савроматского времени как из могильников Западного Казахстана, так и с территории Южного Приуралья и Нижнего Поволжья. Несмотря на довольно уплощенную горизонтальную профилировку лицевого скелета, чисто визуально монголоидные черты на черепе не определяются. Очевидно, вышеприведенный набор признаков характеризует индивидуальные особенности мужчины. Вышеописанные морфологические особенности исследуемого черепа встречаются на синхронных материалах из других могильников Западно-Казахстанской области.

Анализ черепной коробки индивида из погребения 1 кургана 1 могильника Тау позволил выявить ряд патологических состояний, таких как следы от воздействия низких температур или ветров, прижизненная травма черепа со следами удачного заживления, острый синусит обеих верхнечелюстных пазух, признаки гипертензионного синдрома, а также периодонтит с минерализованными отложениями на коронках зубов и сильную стертость передних зубов. Патологии, за исключением периостита и признаков воспалительного процесса в гайморовых пазухах, не препятствовали нормальной жизнедеятельности индивида. Зафиксированный острый синусит мог быть одной из причин его смерти.

ПРИМЕЧА НИЕ

-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 2029-01020.

The reported study was funded by RFBR, project number 20-29-01020.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Размеры и указатели мужского черепа (40–50 лет) савроматской культуры из погребения 1 кургана 1 могильника Тау

Table 1. Sizes and Markers of Male Skull (40-50 y.o.) of the Sauromat culture from burial 1, kurgan 1

|

№ по Мартину и др. |

Признак |

Значение |

№ по Мартину и др. |

Признак |

Значение |

|

|

1 |

Продольный диаметр |

188 (?) |

61 |

Ширина альвеолярной дуги |

66 |

|

|

8 |

Поперечный диаметр |

140 (?) |

61:60 |

Челюстно-альвеолярный индекс |

122,2 |

|

|

8:1 |

Черепной указатель |

74,4 |

62 |

Длина неба |

– |

|

|

17 |

Высотный диаметр базион-брегма |

– |

63 |

Ширина неба |

36 (?) |

|

|

17:1 |

Высотно-продольный индекс |

– |

63:62 |

Небный индекс |

– |

|

|

17:8 |

Высотно-поперечный индекс |

– |

54 |

Ширина носа |

25 |

|

|

ОРВ |

Общеростовая величина |

– |

55 |

Высота носа |

55 |

|

|

М2 |

Условное трансверсальное сечение |

263,2 |

54:55 |

Носовой указатель |

44,45 |

|

|

М3 |

Условный трансверсальный объем |

– |

51 |

Ширина орбиты (левая) |

45,5 |

|

|

5 |

Длина основания черепа |

– |

52 |

Высота орбиты (левая) |

33 |

|

|

20 |

Ушная высота порион-порион |

112 (?) |

52:51 |

Орбитный указатель (левая) |

72,5 |

|

|

9 |

Наименьшая ширина лба |

97 |

51 |

Ширина орбиты (правая) |

47,0 |

|

|

h/9 |

Высота над ft-ft точками |

20,8 |

52 |

Высота орбиты (правая) |

33 |

|

|

h/9:9 |

Указатель профиля лба над ft-ft точками |

21,4 |

52:51 |

Орбитный указатель (правая) |

70,2 |

|

|

УПИЛ |

Угол поперечного изгиба лба |

133,7 |

MC |

Максило-фронтальная ширина |

17,9 |

|

|

9:8 |

Лобно-поперечный |

69,3 |

MS |

Максило-фронтальная высота |

6,4 |

|

|

9:10 |

Широтный лобный |

93,3 |

MS:MC |

Максило-фронтальный указатель |

35,8 |

|

|

10 |

Наибольшая ширина лба |

104 |

DC |

Дакриальная ширина |

20 |

|

|

11 |

Ширина основания черепа |

135 (?) |

DS |

Дакриальная высота |

12 |

|

|

12 |

Ширина затылка |

124? |

DS:DC |

Дакриальный указатель |

60,0 |

|

|

25 |

Сагиттальная дуга |

369 |

SC |

Симотическая ширина |

5,8 |

|

|

26 |

Лобная дуга |

127 |

SS |

Симотическая высота |

2,1 |

|

|

27 |

Теменная дуга |

125 |

SS:SC |

Симотический указатель |

36,2 |

|

|

28 |

Затылочная дуга |

117 |

FC |

Глубина клыковой ямки |

3,0 |

|

|

29 |

Лобная хорда |

112 |

44а |

Бимолярная хорда fmo-fmo |

105,7 |

|

|

30 |

Теменная хорда |

120 |

Высота назиона над б/м хордой |

16,0 |

||

|

31 |

Затылочная хорда |

92 (?) |

Назомалярный индекс |

15,1 |

||

|

28:27 |

Затылочно-теменной индекс |

93,6 |

77 |

Назомалярный угол |

146,4 |

|

|

29:26 |

Изгиб лба |

88,2 |

Зигомаксилярная хорда (по Абиндеру) |

95,5 |

||

|

30:27 |

Изгиб темени |

96,0 |

Высота subspinale над з/м хордой |

21,5 |

||

|

31:28 |

Изгиб затылка |

78,6 |

Зигомаксилярный индекс |

22,5 |

||

|

Syb.Nβ |

Высота изгиба лба |

24,6 |

|

Зигомаксилярный угол |

131,5 |

|

|

Syb.Nβ.: 29 |

Индекс выпуклости лба |

22,0 |

32 |

Угол профиля лба от назиона |

78 |

|

|

УИЛ |

Угол изгиба лба |

132,5 |

Угол профиля лба от глабеллы |

65 |

||

|

Syb.Nβ |

Высота изгиба затылка |

– |

72 |

Общий лицевой угол |

80 |

|

|

Syb.Nβ.:31 |

Индекс выпуклости затылка |

– |

73 |

Угол средней части лица |

84 |

|

|

УИЗ |

Угол изгиба затылка |

– |

74 |

Угол альвеолярной части лица |

67 |

|

|

45 |

Скуловой диаметр |

140 (?) |

75 |

Угол носовых костей к горизонтали |

50 |

|

|

45:8 |

Поперечный фацио-церебраль-ный указатель |

100 (?) |

75-1 |

Угол носовых костей к линии профиля |

30 |

|

|

40. |

Ширина основания лица |

– |

Форма и рельеф черепа |

|||

|

40:5 |

Указатель выступания лица |

– |

Вертикальная норма черепа (Norma verticales) |

ellipsoides |

||

|

48 |

Верхняя высота лица |

74 (?) |

Надпереносье (по Мартину 1-6) |

3 |

||

|

48:17 |

Вертикальный фацио-цереб-ральный указатель |

– |

Надбровные дуги |

2 |

||

|

48:45 |

Верхний лицевой уазатель |

52,9 |

Сосцевидный отросток |

2 |

||

|

43 |

Верхняя ширина лица |

113 |

Нижний край грушевидного отверстия |

Fossa praenasales |

||

|

46 |

Средняя ширина лица |

95 |

Передненосовая ость |

3 |

||

|

60 |

Длина альвеолярной дуги |

54 |

||||

Окончание таблицы 1

End of Table 1

|

Нижняя челюсть |

|||||

|

№ по Мартину и др. |

Признак |

Значение |

№ по Мартину и др. |

Признак |

Значение |

|

65 |

Мыщелковая ширина |

– |

69 |

Высота симфиза |

39 |

|

66 |

Угловая ширина |

93 |

70 |

Высота ветви |

64 |

|

67 |

Передняя ширина |

50 |

71 (1) |

Ширина вырезки |

53 |

|

68 |

Длина от мыщелков |

90 |

79 º |

Угол ветви челюсти |

111 |

|

68 (1) |

Проекционная длина от углов |

108 |

|||

Рис. 1. Курганный могильник Тау:

1 – план курганного могильника Тау; 2 – план и профили бровок кургана 1 Fig. 1. Tau kurgan cemetery:

1 – Tau kurgan cemetery layout ; 2 – layout and profiles of kurgan 1

погребение № 1

1. Тушка барана

2. Тушка барана

3. Фрагменты железного предмета (колчанный крючок?)

4. Бронзовые наконечники стрел

5. Железный меч

6. Глиняный горшок

7 Альчик барана

Рис. 2. Курганный могильник Тау. Погребение 1:

1 – план и разрез погребения № 1; инвентарь погребения 1: 2 – железный меч; 3 – бронзовые наконечники стрел; 4 – железный колчанный крючок; 5 – глиняный лепной горшок

Fig. 2. Tau kurgan cemetery. Burial 1:

1 – burial 1 plan and sectional drawing; grave goods of burial 1: 2 – iron sword; 3 – bronze arrowheads;

4 – iron quiver hook; 5 – clay molded pot

Рис. 3. Череп мужчины (40–50 лет) из погребения 1 кургана 1 могильника Тау Fig. 3. Male Skull (40–50 y.o.) from burial 1, kurgan 1 of Tau kurgan cemetery

Рис. 4. Патологические отклонения, выявленные на черепной капсуле и нижней челюсти мужчины из погребения 1 кургана 1 могильника Тау:

1 – васкулярная реакция по типу «апельсиновой корки»; 2 – признаки периодонтита и выходы от воспалительного процесса в области корней первых моляров в верхнечелюстные пазухи;

3 – прижизненная утрата передних резцов верхней челюсти; 4 – деформирующий артроз в области нижнечелюстной ямки и суставного бугорка (правая височная кость); 5 – пародонтальный карман в область альвеолярной стеки правого клыка на нижней челюсти с наружной стороны, зубной камень и следы пародонтоза нижней челюсти

Fig. 4. Pathological abnormalities revealed on the cranial capsule and the lower jaw of a man from burial 1 of kurgan 1 of the Tau cemetery:

-

1 – Vascular reaction of the “orange peel” type; 2 – Periodontitis signs and the first molars outlets into root area of the maxillary sinuses due to inflammatory process; 3 – Intravital loss of the upper jaw anterior incisors;

-

4 – Deforming arthrosis in mandibular fossa and articular tubercle area (right temporal bone); 5 – Periodontal pocket of the right canine alveolar stack area on the lower jaw from the outside, tartar and periodontal disease traces of the lower jaw

Список литературы Погребальный обряд и морфология погребенного из кургана могильника Тау (Западный Казахстан)

- Алексеев В. П., Дебец Г. Ф., 1964. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М. : Наука. 127 с.

- Альбедиль М. Ф., 2013. Ты держишь мир в простертой длани: символика руки // Теория моды. № 27. С. 156–172.

- Байбурин А. К., Топорков А. Л., 1990. У истоков этикета : этнографические очерки. Ленинград : Наука. 165 с.

- Балабанова М. А., 2000. Антропология древнего населения Южного Приуралья и Нижнего Поволжья. Ранний железный век. М. : Наука. 133 с.

- Балабанова М. А., 2018. Этногенетические связи ранних кочевников VI–I вв. до н. э. (по материалам могильников Западного Казахстана, Южного Приуралья, Нижнего Поволжья и Нижнего Дона) // Вестник

- Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 23, № 3. С. 37–51. DOI : https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2018.3.4.

- Батиева Е. Ф., Прохорова Т. А., 1998. Антропология погребения из кургана 10 Кобяковского могильника и мифоритуальная роль руки у сарматов // VII Донская археологическая конференция «Проблемы археологии Юго-Восточной Европы» (г. Ростов-на-Дону, 22–26 ноября 1998 г.) : тез. докл. Ростов н/Д : Ин-т «Открытое общество». С. 85–86.

- Бужилова А. П., 1995. Древнее население (палеопатологические исследования). М. : ИА РАН. 189 с.

- Бужилова А. П., 1998. Палеопатология в биоархеологических реконструкциях // Историческая экология человека. Методика биологических исследований. М. : Старый сад. С. 87–147.

- Десятерик Д. И., 2019. Существенная черта погребального ритуала сарматской царицы // Альманах «Начало». № 1. С. 14–20. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3674791.

- Дзиговский А. Н., Островерхов А. С., 2008. Культ руки у сарматов // Краткие сообщения Одесского археологического общества. Одесса : Печатный дом «Фаворит». С. 167–172.

- Дэвлет Е., Дэвлет М., 2000. Духовная культура древних народов Северной и Центральной Азии (мир петроглифов). Т. 7. Сер. Российские исследования по мировой истории и культуре. Нью-Йорк : New Yourk Press. 502 с.

- Железчиков Б. Ф., 1998. Археологические памятники Уральской области. Волгоград : Изд-во ВолГУ. 136 с.

- Зайцев Ю. П., Мордвинцева В. И., 2004. «Царица» из Ногайчинского кургана: возможности исторических реконструкций // Боспорский феномен. Т. 2. СПб. : Гос. Эрмитаж. С. 290–297.

- Иванов Вяч. Вс., 1972. Об одном типе архаических знаков искусства и пиктографии // Ранние формы искусства. М. : Искусство. С. 105–141.

- Китов Е. П., Мамедов А. М., 2014. Кочевое население Западного Казахстана в раннем железном веке. Астана : Изд. группа ФИА им. А.Х. Маргулана в г. Астана. 352 с.

- Ковпаненко Г. Т., 1986. Сарматское погребение I в. н.э. на Южном Буге. Киев : Наукова думка. 149 с.

- Козинцев А. Г., 1988. Этническая краниоскопия. Расовая изменчивость швов черепа современного человека. Л. : Наука. 167 с.

- Маковский М. М., 1996. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках : Образ мира и миры образов. М. : Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС». 415 с.

- Максименко В. Е., 1998. Сарматы на Дону // Донские древности. Вып. 6. Азов : Изд-во Азов. краевед. музея. 304 с.

- Масленников А. А., 1985. Некрополи городов Азиатского Боспора в первые в. н.э. // Советская археология. № 1. С. 61–74.

- Мовсесян А. А., 2005. Фенетический анализ в палеоантропологии. М. : Унив. кн. 272 с.

- Мошкова М. Г., Железчиков Б. Ф., Кригер В. А., 1980. Отчет об археологических работах на территории Уральской области в 1980 г. // Архив ИА им. А. Маргулана НАН РК. Оп. 2. Д. 1838.

- Нарты, 1989. Осетинский героический эпос. В 3 кн. Кн. 2. М. : Наука. 492 с.

- Ольховский В. С., 1991. Погребально-поминальная обрядность населения Степной Скифии (VII–III вв. до н. э.). М. : Наука. 253 с.

- Очир-Горяева М. А., 1987. Погребальный обряд населения Нижнего Поволжья и Южного Приуралья VI–IV вв. до н.э. // Археологические исследования Калмыкии. Элиста : КНИИ ИФЭ. С. 35–53.

- Очир-Горяева М. А., 1996. Наконечники стрел кочевников Нижнего Поволжья // Российская археология. № 1. С. 41–54.

- Перерва Е. В., 2020. Палеопатологические особенности кочевников савроматского времени с территории Нижнего Поволжья // Genesis : исторические исследования. № 12. С. 171–183. DOI: https://doi.org/10.25136/2409-868X.2020.12.34412.

- Пикалов Д. В., 2014. Близнечный культ и обычай отрубания руки у сармат // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Т. II. Казань : Отечество. С. 150–153.

- Пропп В. Я., 1986. Исторические корни волшебной сказки. Л. : Изд-во ЛГУ. 364 c.

- Прохорова Т. А., Гугуев В. К., 1992. Богатое сарматское погребение в кургане 10 Кобяковского могильника // Советская археология. № 1. С. 142–161.

- Рогинский Я. Я., Левин М. Г., 1978. Антропология : учеб. для студ. ун-тов. М. : Высш. шк. 528 с.

- Симоненко А. В., 1993. Сарматы Таврии. Киев : Наукова думка. 144 с.

- Скрипкин А. С., 2007. Клинковое оружие ранних кочевников Нижнего Поволжья VII–IV вв. до н. э. (проблемы хронологии) // Вооружение сарматов: региональная типология и хронология : докл. к VI Междунар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории». Челябинск : Изд. центр ЮУрГУ. С. 38–50.

- Смирнов К. Ф., 1961. Вооружение савроматов. МИА. № 104. М. : АН СССР. 101 с.

- Смирнов К. Ф., 1964. Савроматы. Ранняя история и культура сарматов. М. : АН СССР. 377 с.

- Таказов Ф. М., 2015. Обычай отрубания руки: скифо-нартовские параллели // Нартоведение в XXI веке : Современные парадигмы интерпретации. № 3. С. 142–151.

- Толстой Н. И., Толстая С. М., 1974. К семантике правой и левой стороны в связи с другими символическими элементами // Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. № 1 (5). Тарту : Тарт. гос. ун-т. С. 42–45.

- Цагараев В. А., 2000. Золотая яблоня нартов: история, мифология, искусство, семантика. Владикавказ : Респуб. издат.-полигр. предприятие им. В.А. Гассиева. 299 с.

- Чибиров Л. А., 2017. Правая рука – десница: скифо-осетинские параллели // Вестник Владикавказского науч-

- ного центра. Т. 17, № 2. С. 24–27.

- Чибиров Л. А., Вольная (Керцева) Г. Н., 2020. Воинские обычаи и обряды в осетинском нартовском эпосе:

- истоки и параллели // Известия СОИГСИ. Вып. 37 (76). С. 5–16.