Погребальный обряд у рязано-окских финнов по материалам могильника Городище-2

Автор: Биркина Н.А., Свиркина Н.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются детали погребального обряда, зафиксированные при работе на памятнике Городище-2 (Шиловский район, Рязанская область). Основой нашего исследования стали комплексные данные, полученные за три года раскопок биритуального некрополя. Новые материалы позволяют существенно расширить и дополнить наши сведения о погребальном обряде носителей рязано-окской культуры.

Культура рязано-окских финнов, погребальный обряд, эпоха великого переселения народов, ингумация, кремация

Короткий адрес: https://sciup.org/143182431

IDR: 143182431 | DOI: 10.25681/IA5A6.0130-2620.272.175-192

Текст научной статьи Погребальный обряд у рязано-окских финнов по материалам могильника Городище-2

Могильник Городище-2 расположен в Шиловском районе Рязанской области на расстоянии 1,3 км от р. Ока на мысу между двух оврагов и на части вершины западного оврага. Он был обнаружен в ходе грабительских раскопок 2013 г. С 2020 г. на памятнике проводятся планомерные раскопки экспедицией Исторического музея. За время работ исследовано 41 погребение на общей площади более 330 кв. м (рис. 1). Важной особенностью является то, что памятник однослойный, никогда активно не распахивался и поэтому предоставляет большие возможности для интерпретации результатов его раскопок.

Могильник относится к рязано-окской культуре. На раннем этапе она получила название культуры рязано-окских могильников, что далеко не полностью отражает характеризующие ее компоненты. Поэтому исследовавшие в последние десятилетия памятники этого типа специалисты ввели в научный оборот другое наименование – культура рязано-окских финнов. Но в связи с тем, что отождествление археологической культуры с определенным этносом в настоящее время

1 Исследование антропологических материалов выполнено в рамках НИОКТР 122011200264-9 «Междисциплинарный подход в изучении становления и развития древних и средневековых антропогенных экосистем».

Рис. 1. План могильника Городище-2 с указанием типа погребального обряда и примерных датировок. Раскопы 1, 3–5. 2020–2022 гг.

а ‒ погребения по обряду ингумации; б ‒ погребения по обряду кремации; в ‒ неопределимые погребения; г ‒ погребальные дары представляется некорректным, в этой работе используется термин рязано-окская культура (далее – РОК).

Отметим, что существенная часть материалов этой культуры была получена еще в первой половине XX в., когда методика полевых исследований и фиксации получаемой информации сильно отличались от современных, что не могло не сказаться на полноте сведений, доступных для анализа. В настоящее время значительная часть накопленных данных пока остается неопубликованной.

Реконструкции деталей погребального обряда культуры в целом препятствуют еще два фактора: многие памятники были повреждены в ходе сельскохозяйственных работ или памятниками позднейшего времени, что сокращает объем необходимой для реконструкции погребального обряда информации. К тому же на многих памятниках степень сохранности костных останков очень низкая, что затрудняет работу с ними при отсутствии профессионального антрополога в процессе полевых исследований.

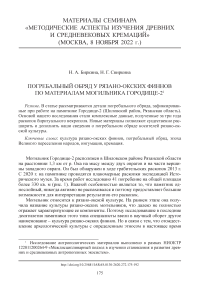

Относительно хронологии памятника Городище-2 сложно сделать однозначный вывод: на основании грабительских находок он имеет широкую датировку от первых веков н. э. до VIII в. н. э. (Гаврилов, Конов, 2020. С. 58). Однако в результате раскопок были обнаружены погребения, датирующиеся IV – серединой – второй половиной VII в. н. э. Начальная дата соотносится с этапами 2а и 2б, по периодизации И. В. Белоцерковской (Белоцерковская, 2007. С. 192–195), и вторым этапом, по О. С. Румянцевой (Румянцева, 2007. С. 221), что соответствует концу III – рубежу IV/V вв. н. э. Период был определен на основании находок тордированных гривен (п. 9, 24) (рис. 2: 1), ажурных застежек (п. 17, 24) (рис. 2: 2), а также присутствия золотостеклянного бисера (п. 7, 17, 24). Необходимо заметить, что комплексы наиболее ранних погребений, скорее всего, относятся к середине IV в. н. э. Финальная дата исследованных захоронений, как и на могильнике Старый Кадом, маркируется геральдическими наборами (п. 6, 16, 35) (рис. 2: 3) (Шитов, 1988а. С. 31). Подробно рассматривать их в этой статье не предполагается, отметим только, что большинство типов бляшек близки наборам, известным в «днепровских кладах» 1-й группы, по О. А. Щегловой (Щеглова, 1990). Для «древностей антов» также характерны умбоновидные подвески (Родинкова, 2010. С. 82), одна из которых происходит из п. 16. Еще одним хроноиндикатором можно назвать находки ранних вариантов застежек с крылатой иглой (п. 8, 32) (рис. 2: 4) (Ахмедов, 2010. С. 12–13). Они относятся к типу III Б1, по В. Ю. Краснову (Краснов, 1980. С. 51, 204), который находил аналогии им на памятниках мордвы, мери и муромы начиная с VII в. н. э. и далее (Там же. С. 52). К финальному этапу, несомненно, относятся височные кольца «муромского» типа (п. 5, 27, 30, 33, 40) (рис. 2: 5), хотя они и не имеют узкой датировки.

Нельзя исключать, что различия в периодизации на основании грабительских находок и вещей, полученных благодаря планомерным раскопкам, связаны с тем, что памятник еще не исследован до конца, и при продолжении работ наше представление о времени функционирования некрополя может измениться.

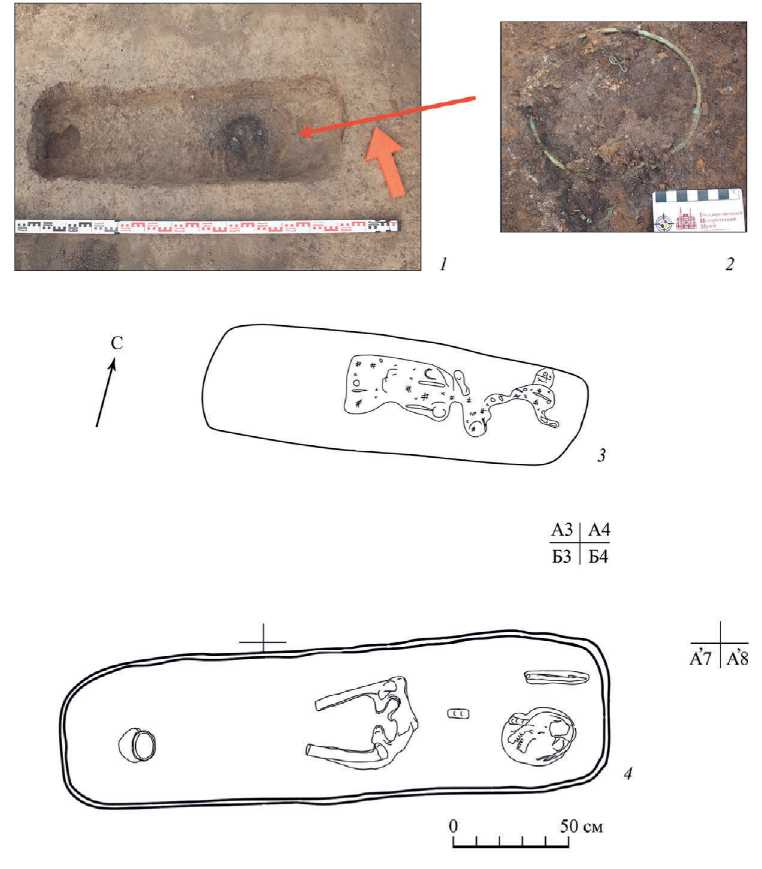

Могильник Городище-2 биритуальный. Основным погребальным обрядом для этой культуры было трупоположение (ингумация) (рис. 3: 3 ), трупосожжения (кремации) (рис. 3: 2 ) были единичными, хотя и встречены на большинстве других памятников. В диссертационной работе О. В. Букина провела анализ и систематизацию погребений с кремациями у поволжских финнов ( Букина , 1998). Схожая работа с материалами трупосожжений V–VII вв. н. э. также была проведена одним из авторов статьи (Н. А. Биркиной) совместно с И. Р. Ахмедовым при подготовке доклада на конференцию «Славяне и их соседи в I тысячелетии н. э.». Полученные данные с результатами О. В. Букиной расходятся незначительно. В ее работе приведены сведения о 169 кремациях на памятниках РОК. Обряд сжигания покойников известен на могильниках: Борок, Кузьминский, Гавердово, Заречье, Кораблино, Курман, дюна «Ундрих», Шокша, Старокадомский, Шатри-щинский, Облачинский, Куземкинский, Деулино и др. (Там же. С. 242) – всего в 28 памятниках III–VII вв. н. э. в среднем течении Оки и в двух V–XI вв. н. э. на территории Мордовии. Большинство кремаций зафиксировано на могильниках, продолжавших функционировать после эпохи Великого переселения (Шок-ша, Курман).

Обряд трупосожжения применяли в разные периоды существования культуры. Самые ранние погребения датируются IV–V вв. н. э., следующий горизонт определяется VI–VII вв. (Там же. С. 79). Оба хронологических горизонта соотносятся с борковско-кузьминским, классическим (вторая половина III – VII вв. н. э.), периодом культуры, по В. Н. Шитову ( Шитов , 1988б. С. 20). (Более поздние кремации, представленные значительным числом погребений, относятся

Рис. 2. Вещи, маркирующие ранний и поздний этапы могильника Городище-2

1 – тордированная гривна, п. 9; 2 – ажурная застежка, п. 17; 3 – фрагмент пояса с бляшками геральдического типа, п. 6; 4 – застежка с фрагментом одежды, расшитой свинцово-оло-вянным бисером, п. 8; 5 – височное кольцо, п. 5

к курманско-шокшинскому этапу, который в этой работе не рассматривается.) За исключением кремаций, происходящих с могильника Городище-2, известно всего около 30 погребений носителей РОК, совершенных по этому обряду. Точное количество погребений не поддается оценке в связи с отсутствием в них датирующего инвентаря. Только 8 кремаций датируются VII в.: из могильников Кузьминский ( Спицын , 1901а), Шатрищенский ( Кравченко , 1974), Ундрих ( Гаврилов , 2022), Старый Кадом ( Шитов , 1988а) и Борковской ( Спицын , 1901б) (данные с могильников Курман, Шокша не учитываются) ( Букина , 1998).

Антропологические материалы сохранились в 37 из 41 исследованного на могильнике Городище-2 погребения. Останки ингумаций представлены 26 костяками. Кремации отмечены в 13 случаях. На основании исследованных погребений возможно частично реконструировать погребальный обряд, выделить характерные и редкие черты для носителей культуры.

Большинство погребений, независимо от обряда, совершено в могильных ямах, которые были ориентированы по линии ЮВ – СЗ и ВЮВ – ЗСЗ. Две кремации не имели могильных ям и располагалась в слое; у двух погребений из-за разрушения грабителями невозможно определить ориентировку. В двух малоинвентарных погребениях отсутствовали костные останки, что не позволяет уверенно определить ориентировку погребенного. Могильные ямы имеют подпрямоугольную форму со скругленными углами, размеры зависят от возраста погребенного и периода, к которому относится захоронение (табл. 1). Значительная часть небольших могильных ям относится к финальному этапу бытования могильника.

Таблица 1. Ориентировка погребений на могильнике Городище-2

|

Ориентировка могильных ям |

З–В |

В–З |

ВЮВ – ЗСЗ |

ЮВ – СЗ |

неопределимые2 |

|

Количество погребений |

2 |

8 |

13 |

12 |

6 |

Погребения, совершенные по обряду трупоположения, датируются в рамках всего периода бытования некрополя (IV–VII вв. н. э.). Все захоронения индивидуальные, за исключением: п. 39, где в районе ног женщины были захоронены два ребенка; п. 34, которое было частично нарушено более поздним дозахоронением (п. 33). Неоднозначная ситуация наблюдалась также в п. 10, где был зафиксирован сложный погребальный обряд, но об этом будет сказано далее. В большинстве случаев, где это позволяют проследить сохранившиеся костные останки, погребенные располагались на спине, руки вытянуты вдоль туловища или положены на бедра или таз. Лишь в п. 39 левая рука женщины была положена на правое плечо.

Сохранность антропологических материалов очень плохая, однако благодаря присутствию специалиста в поле, тщательной фиксации и сбору материалов

(в том числе монолитом) стало возможным извлечь максимально возможную информацию. У большинства индивидов установлен возраст, как правило, в широких интервалах, реже – пол, морфологические и патологические особенности (лопатообразность резцов, зубной камень, гипоплазия эмали, кариес). Наиболее сохранными у погребенных по обряду трупоположения являются коронки зубов.

При анализе погребального обряда можно отметить характерные черты, часто встречающиеся на других памятниках РОК: угли, кальцинированные кости и керамика в заполнении погребения ; использование луба для укрытия умершего ; дары в погребениях.

Угли, кальцинированные кости и фрагменты керамики в заполнении встречаются как в трупосожжениях, так и в трупоположениях. Эта черта погребального обряда была отмечена исследователями на разных могильниках: Борковской ( Селиванов , 1895. С. 83), Старый Кадом ( Шитов , 1988а. С. 32–43), Никитинский ( Воронина и др ., 2005. С. 47), Кошибеевский ( Шитов 1988б. С. 20–28) и др. Связывать попадание углей и кальцинированных костей с жизнедеятельностью землероев на памятниках нам кажется неоправданным. Во-первых, эта черта прослеживается в значительном числе погребений на могильниках РОК. Во-вторых, например, на Никитинском могильнике, не было зафиксировано трупосож-жений или следов кремаций, уничтоженных распашкой. Вероятно, этот обряд следует связывать с поминальными ритуалами на памятниках ( Воронина и др. , 2005. С. 47–48). Реконструировать подобные действия в захоронениях, совершенных по обряду кремации, сложнее. Однако наличие фрагментов керамики в заполнении погребений и на костях дает возможность предполагать, что схожий обряд проводился на протяжении всего периода бытования могильника независимо от применяемого обряда.

Второй типичной чертой для погребений по обряду трупоположения является оборачивание погребенного или выстилание дна погребения и покрытие погребенного лубом . Следы луба хорошо фиксируются на всех металлических предметах в ингумационных погребениях, а в п. 23 остатки луба покрывали борта погребения на высоту до 15 см от дна могильной ямы. Этот обряд также широко распространен в РОК. Он отмечен на разных памятниках этой культуры, однако плохая сохранность материалов не всегда позволяла его проследить. Среди ранних погребений, где был зафиксирован луб, можно назвать п. 21, 24 Кошибеевского могильника, относящиеся ко вт. пол. III – пер. пол. IV в. н. э. ( Белоцерковская , 2007. С. 201–203; Румянцева , 2007. С. 218). Этот обычай практиковался независимо от пола и возраста погребенного. На могильнике Городище-2 он фиксируется в мужских погребениях (например, п. 23, 34), в женских (например, п. 17, 24) и детских (например, п. 12, 16). Заметим, что в п. 26 и п. 40, выполненных по обряду трупосожжения, лубом были покрыты браслеты и он был отмечен в районе головных украшений. Однако установить точно, были ли кремированные останки покрыты лубом целиком или в него были завернуты только браслеты, не представляется возможным.

Следующей типичной чертой погребального обряда, прослеженной на могильнике Городище-2, является размещение даров в погребениях. Подробный обзор погребений с дарами был дан в работе И. В. Белоцерковской ( Белоцерковская ,

1997. С. 20–28). Исследователь отмечает, что такой обычай встречен на многих могильниках РОК (Кошибеевском, Гавердовском, Шатрищенском, Борковском, Кораблинском).

Вслед за И. В. Белоцерковской мы будем относить к дару инвентарь, не типичный для пола погребенного (женские украшения в мужском погребении), вещи, помещенные в свертках или шкатулках, и предметы, лежавшие в нетипичном месте. Наиболее яркий пример дара был прослежен в п. 6 могильника Городище-2, датированного VII в. по геральдическому поясу. Это погребение было совершено по обряду кремации; вещи, типичные для мужских погребений, размещены в порядке ношения; кроме этого, в захоронении было обнаружено два скопления женских украшений. Первый комплект размещался в западной части могильной ямы и представлял собой сверток кожи, в котором лежали круглодро-товая гривна, три браслета с раскованными и обрезанными под прямым углом концами и фрагмент кольчуги. Последний, вероятно, можно интерпретировать как амулет.

Использование фрагментов кольчуги как оберегов часто встречалось в различных культурах. Самые ранние из них относятся к первым векам н. э. и фиксируются в среде германского населения, например в ареале пшеворской культуры ( Czarnecka , 1994. Р. 245–253). Позднее такие находки были отмечены у носителей черняховской культуры ( Гопкало , Тылищак , 2010. С. 86–87), в среде населения, обитавшего в предгорном Крыму ( Храпунов , 2010. С. 459–462), в могильниках мазунинского типа чегандинской культуры пьяноборской культурно-исторической общности ( Хайруллина , 2021. С. 314–324).

Начиная с VIII в. находки кольчужного полотна встречаются все чаще и на очень широкой территории. Наиболее хронологически и территориально близкими можно назвать находки кольчужных фрагментов на могильниках мордвы: Пановский п. 81 (Среднецнинская мордва…, 1969. С. 31); Крюков-ско-Кужновский п. 46, 47, 83, 180 ( Иванов , 1952. С. 25, 35, 62); Старобадиков-ский могильник – всего около 30 погребений. Следует отметить, что фрагменты кольчуг часто встречались в женских и детских погребениях ( Петербургский , 1987. С. 57; 2011. С. 100). В дальнейшем эта традиция бытует в конце I – на рубеже I–II тыс. н. э. на широкой территории лесостепной зоны Восточной Европы: Гнездово ( Каинов, Щедрина , 2021. С. 160–163), Княжье Село Новгородской области, с. Волынцево Сумской области ( Кирпичников , 1971. С. 25) и др.

Второе скопление украшений интерпретировано как остатки головного убора, обшитого аппликациями из свинцово-оловянного сплава; бронзовыми обоймами и подвесками. Оно находилось на сожженных костях в северной части погребения. Подобный дар из конических привесок был зафиксирован в п. 50 могильника Старый Кадом ( Шитов , 1988а. С. 39–40).

Еще один дар найден в женском, по определению антрополога (Н. Г. Свирки-ной), погребении 39 по обряду ингумации в могильной яме, где в ногах у женщины были уложены два ребенка. В детском захоронении найдена цепочка из трех колец из цветного металла, женские останки сопровождались гривной, которая была положена на правое плечо умершей, а не надета на ее шею. На основании способа размещения этого украшения мы считаем, что оно может быть отнесено к дарам.

Необходимо упомянуть и п. 25, совершенное по обряду кремации. В нем обнаружено скопление браслетов на костных останках в районе «головы», остальные вещи лежали в порядке, соответствующем месту ношения, за исключением предметов, потревоженных кротом и грабителями в западной части могильной ямы.

Два комплекса подношений обнаружены в заполнении могильных ям выше уровня материка (п. 25 и 40). В их состав входили деревянные сосуды с оковками края устья. Погребение 25 пострадало от действий грабителей, в результате чего оковки были зафиксированы не in situ , однако их форма и сохранившиеся фрагменты дерева позволяют предполагать, что они были частью именно сосуда. Над п. 40 зафиксирован более сложный комплекс: деревянный сосуд с полной кольцевой оковкой, поврежденной с одного края, несколько кольчужных колец и железное кольцо в двух фрагментах. Оба погребения, над которыми были найдены дары, совершены по обряду кремации и датируются финалом культуры, не ранее VII в. н. э. В комплекс инвентаря п. 40 и п. 25 входили височные кольца «муромского» типа. Хотя они и не являются узким хроноиндикатором, но позволяют уверенно говорить, что эти кремации относились к финалу культуры. Находки деревянных сосудов для РОК очень редки. Ранее была известна находка на могильника Заречье п. 63 и п. 65, откуда происходят оковки пары сосудов, найденные в погребениях IV в. н. э. Еще один комплекс с деревянной чашей с оковками происходит из п. 50 рубежа IV-V вв. н. э. могильника Ундрих ( Ахмедов , 2007. С. 145; С. 173. Рис. 18: 16). Деревянные миски с оковками известны также на муромских и мордовских памятниках. Например, на Малышевском могильнике обнаружен деревянный сосуд с серебряными оковками по краю. На Безводнинском могильнике в п. 61 зафиксированы фрагменты деревянного сосуда, окованного тонкими обручами и обложенными золотой фольгой ( Краснов , 1980. С. 154). В Крюково-кужновском могильнике отмечены находки деревянных ковшиков с оковками по краю (п. 83, 241, 310, 334, 388, 421, 448, 505, 544, 569). Захоронения, в которых были найдены эти сосуды, относятся к более позднему времени, однако считаем важным упомянуть об этих предметах в погребениях родственных культур.

Помимо даров на некрополе Городище-2 отмечена традиция помещения вещей вне погребений. Данные комплексы, вероятнее всего, были именно дарами, а не случайно потерянными вещами, так как в ряде из них зафиксированы фрагменты кожи и ткани, расшитые бусами и привесками. Кроме того, практически все они находились в непосредственной близости от конкретных погребений. Вероятно, обнаружение таких предметов, в первую очередь, связано с тем, что могильник не подвергался распашке и является однослойным объектом. На памятнике вне захоронений зафиксированы как единичные предметы, так и комплексы. Обычно они располагались в предматериковом слое, ям прослежено не было, но при этом они тяготели к определенному погребению. Сейчас на памятнике зафиксировано 6 таких погребальных даров (далее – п. д.). Как уже было сказано ранее, помещение даров в погребении или его заполнении нередко фиксировалось на памятниках РОК, а находки вещей в межмогильном пространстве некрополя единичны. Находки дарственных комплексов вне могильных ям были зафиксированы на могильниках Гавердово (Ефименко, 1975. С. 16–17) и Кораблино (Белоцерковская, 1997. С. 20). Однако эти комплексы отличаются от тех, что зафиксированы на могильнике Городище-2, все они содержали значительное количество вещей (женские украшения, конская упряжь, ременная гарнитура и т. д.) и были помещены в специально выкопанных ямах. В состав даров вне погребений на могильнике Городище-2 входили: обшивка одежды или ожерелье из трапециевидных привесок и красных бус (п. д. 2), фрагмент украшения, возможно, часть накосника, но очень плохой сохранности (п. д. 4), миниатюрный сосуд (п. д. 5), сюльгама (п. д. 7) и фрагмент плохо сохранившегося украшения, вероятно, сюльгамы, завернутой в ткань или луб (п. д. 8). Подробнее следует рассмотреть один комплекс, получивший номер п. д. 1. Он обнаружен около разрушенного грабителями п. 3, датировать которое невозможно. В отличие от уничтоженного погребения комплекс п. д. 1 не был поврежден, почва вокруг не была «перекопана», а предметы находились in situ в слое. В состав дара входило несколько предметов: фрагмент кожи с трапециевидной привеской и бисером; сюльгама; фрагмент кожаного кошеля или кожи, обернутый браслетом с раскованными концами, внутри кожи находился кусок земли. Этот комплекс может быть датирован концом VI – VII в. н. э. на основании пластинчатого браслета с раскованными концами, обрезанными под прямым углом. Он относится к 4-му периоду, по И. В. Белоцерковской (Белоцерковская, 2007. С. 198, 201). Сюльгама также относится к финальному этапу культуры. Она может быть отнесена к III группе, по В. Ю. Краснову (Краснов, 1980. С. 51–52), или Б5-7, по И. В. Белоцерковской (Белоцерковская, 2015. С. 110, 127), несмотря на то, что «усы» застежки обломаны. Датируются такие застежки концом VI – VII в. н. э. Заметим, что кусок земли был намеренно завернут в кожу и «запечатан» браслетом, а не попал туда в процессе разложения кожи. Такой ритуал нам не известен, вероятно, это связано с тем, что органические материалы плохо сохраняются.

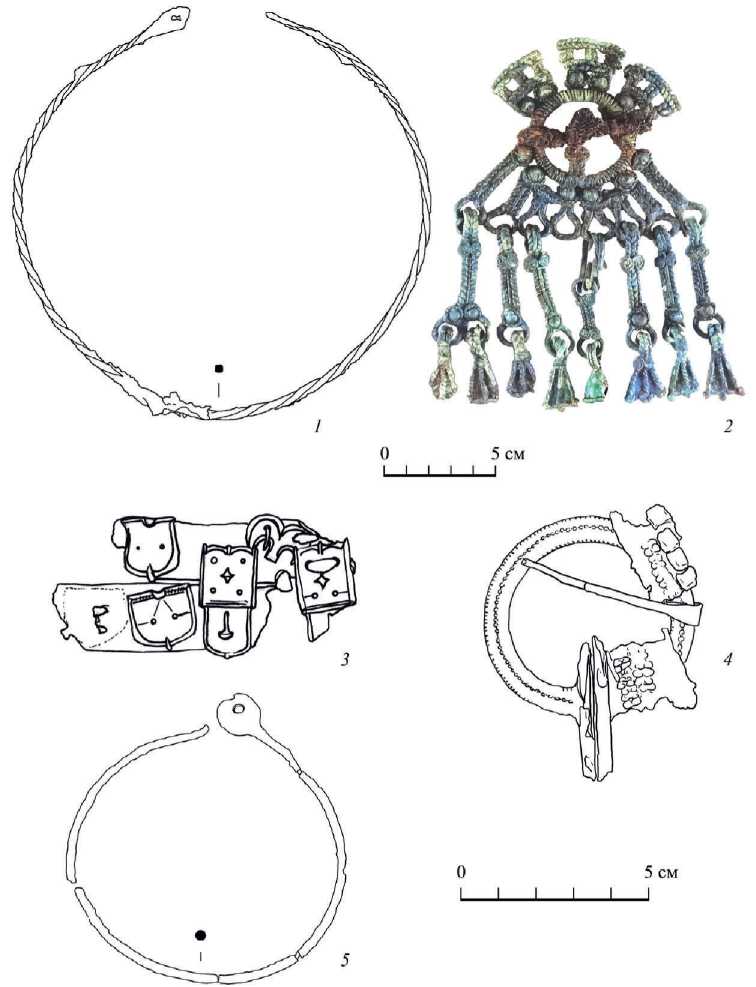

Следующим нетипичным обрядом, отмеченным на памятнике, можно назвать погребение одной головы. Такая ситуация была зафиксирована при исследовании п. 7 (рис. 3: 1 ). При анализе всего комплекса ритуал был реконструирован следующим образом: в центральную часть могильной ямы подпрямоугольной формы и не отличающуюся от других размерами, был помещен округлый в основании туес или короб, который, в свою очередь, был завернут в ткань, скрепленную сюльгамой. Внутри находилось голова девочки в уборе, расшитом золотостеклянным бисером, содержавшим две височные привески, там же находилась шейная гривна с коробкой. Органический тлен за пределами центральной части могильной ямы отсутствовал. Датировать этот комплекс на основании находок ранней формы гривны с коробкой возможно в рамках периода 2б, по И. В. Белоцерковской ( Белоцерковская , 2007. С. 193), и золотостеклянного бисера ( Румянцева , 2007. С. 221, 232) в рамках IV в. н. э. Подобный обряд был прослежен на могильнике Кораблино дважды. В одном случае погребение также было женским и синхронным по времени, в другом случае это было мужское погребение ( Белоцерковская , 1997. С. 20). Кроме того, три захоронения отдельных черепов зафиксированы на Шатрищенском могильнике ( Кравченко , 1974. С. 120). Однако, в отличие от погребения на могильнике Городище-2, черепа были захоронены в небольших ямках или прямо в слое (Там же. С. 125).

Захоронения черепов известны в области расселения прибалтийских финнов, у мордвы, мери, муромы, у пермско-финских племен и у угро-самодийского населения Западной Сибири ( Седов , 1992. С. 91–94). У муромы этот обряд бытует в VI–XI вв. ( Бейлекчи , 2005. С. 100–102). Погребения черепов на могильниках Окско-Сурского междуречья подробно рассмотрены в работе Т. В. Осиповой ( Осипова , 2006). Некоторые исследователи считают погребения черепов особым видом вторичных захоронений (об этом подробнее см.: Там же).

Еще один необычный обряд был зафиксирован в п. 10, в комплекс которого входила ременная гарнитура, включавшая бляшки подпрямоугольной формы с вогнутыми сторонами и пряжку с массивной рамкой, крупным граненым язычком, вероятно, с плохо сохранившимся изображением стилизованной головки животного, с прямоугольной площадкой у основания язычка, имитирующей гнездо для вставки, и небольшой прямоугольной обоймой, относящейся к периоду 3В – С, по И. Р. Ахмедову ( Ахмедов , 2007. С. 147; С. 182. Рис. 27). Этот период соотносится с фазами D2 и D3 общеевропейских древностей (Там же. С. 151). Там было обнаружено два скопления костей. Один костяк худшей сохранности располагался на дне в вытянутом положении, предположительно, на спине. Второй костяк зафиксирован над черепом первого и имел лучшую сохранность. Кости были перемешаны с женскими украшениями и некоторыми сломанными предметами из мужского погребения (фрагменты наконечника копья или дротика, горшка, детали пояса). Мы предполагаем, что предметы из мужского погребения были намеренно испорчены, так как железо на момент исследования погребения имело очень хорошую сохранность и сломать его, не прикладывая усилий, не представлялось возможным. Ранее в РОК ритуал порчи предметов не фиксировался. Подзахоронение неполного скелета в погребения было ранее отмечено на памятниках Никитино, п. 25/24, и Ундрих 99 Р2, п. 3. В первом случае в мужскую кремацию был подзахоронен неполный женский скелет без следов воздействия огня. Во втором случае к мужской ингумации был дозахоронен женский череп со следами воздействия огня. Оба эти погребения датируются V в. н. э.

Как уже было сказано ранее, трупосожжения редко встречались на памятниках РОК, поэтому говорить о типичности обрядовых черт затруднительно. Однако материалы раскопок могильника Городище-2 позволяют отметить некоторые особенности. Исследованные кремации были обнаружены как в культурном слое (могильная яма не прослежена) п. 13, так и в ямах, некоторые были незначительно (не более 15 см) заглублены в материк (п. 4, 5, 6, 19, 20, 30), так что костные останки располагались в слое. Большинство из исследованных погребений были заглублены в материк до 40 см (п. 25, 26, 27, 33, 35, 40), такая глубина является типичной и для ингумационных погребений, которые не выделялись по социальному статусу. Погребения без могильной ямы редко фиксируются в могильниках РОК, в первую очередь, это связано с сельскохозяйственной деятельностью, а также памятниками более позднего времени. Захоронения кремаций в слое без могильных ям известны в могильниках Курман и Шагара 5 – Барское 2 ( Уваров , 1890. С. 340–341; Ахмедов , 2020. С. 27–28, 41–43), но они относятся к периоду Средневековья.

Захоронения, содержавшие трупосожжения, не отличались от синхронных погребений формой или размерами. Это были ямы подпрямоугольной формы, длина ям от 1,5 до 2,8 м. На Городище-2 костные останки в кремационных погребениях располагались по всей длине ям, не образуя линз или компактных пятен. Тем не менее в п. 26 и 40 на вещах был прослежен луб, т. е. можно предполагать, что погребенных накрывали перед засыпкой ямы.

Среди костных останков встречались оплавленные бусы и иногда вкрапления цветного металла от пережженных вещей. Во все погребения с кремациями были положены предметы, не подвергавшиеся термическому воздействию. В п. 26, 27, 40 найдены вещи, подвергшиеся незначительному термическому воздействию, которые размещались вместе с необожженными. Погребальный инвентарь обычно выкладывался в порядке, соответствовавшем месту ношения. Исключением является п. 26, но, возможно, это связано с деятельностью землероев. В некоторых погребениях удалось проследить остатки кожи, меха и тканей. Вероятно, на костях размещали не отдельные вещи, а целый костюм. Косвенным свидетельством тому является значительное количество свинцо-во-оловянистого бисера, обнаруженного в погребениях (п. 20, 25, 26, 30, 33, 40).

Захоронения по обряду кремации индивидуальные, как правило, полные, т. е. содержат фрагменты костей большинства отделов скелета. Диапазон массы фрагментов взрослых варьирует от 345 до 1015 г, у неполовозрелых индивидов – от 7 до 240 г. Цвет фрагментов преимущественно белый, что соответствует высокотемпературным сожжениям. Этот вывод подтверждают определения фрагментов углей – они принадлежали широколиственным породам. Трещины разнообразны, в том числе параболические, которые указывают на наличие мягких тканей. Как минимум в двух из 13 кремаций найдены единичные фрагменты животных. В одном случае – фаланга парнокопытного, в другом – фрагменты трубчатых костей птицы. На Борковском могильнике в п. 48, совершенном по обряду кремации, обнаружен большой кусок нижней челюсти свиньи; данные о том, подверглась она воздействию огня или нет, отсутствуют. Находились ли в кремации антропологические материалы, осталось невыясненным ( Спицын , 1901б. С. 78). На могильнике Ундрих в ингумационном п. 3 тоже были обнаружены кости животных: «Под кистью правой руки обнаружены кости животных, принадлежащих расчлененным тушкам млекопитающего, рыбы и птицы (цыпленка) (Определение костей произведено доцентом кафедры зоологии Рязанского государственного педагогического института, кандидатами биологических наук Г. М. Бабушкиным и Л. В. Викторовым)» ( Гаврилов , 2022. С. 15). На могильнике Городище-2 в погребениях с трупоположениями костей животных не выявлено.

Согласно антропологическим данным, останки трупоположений принадлежали 14 взрослым молодым и зрелым индивидам (54 %), а также 12 детям разного возраста (46 %). Материалы трупосожжений представлены 9 взрослыми (69 %) и 4 детьми (31 %). Младенцев и индивидов пожилого возраста в этих группах не выявлено.

Интересный сюжет связан с представленностью индивидов разного пола в погребениях могильника. Пол по антропологическим характеристикам установлен у небольшого числа индивидов, поэтому на данный момент мы располагаем данными о поле, преимущественно, по инвентарю. Так, погребенные по обряду ингумации взрослые индивиды мужского и женского пола представлены в пропорции 50 : 50. Среди детей, погребенных по обряду ингумации, индивидов

Рис. 3. Планы и фотографии погребений, совершенных по разному обряду

1, 2 – ингумация, п. 7; 3 – трупосожжение, п. 5; 4 – трупоположение, п. 18

мужского пола нет. Среди 9 взрослых, подвергшихся кремации, 8 – женщины (один костяк по антропологическим данным – мужчина, однако по находкам пол данного индивида не установлен). Останки кремированных детей, исходя из вещевого набора, представлены обоими полами.

Таким образом, даже небольшая выборка погребений, исследованных на могильнике Городище-2, позволяет существенно расширить и дополнить наши сведения о погребальном обряде носителей РОК. В ходе работ 2020–2022 гг. удалось зафиксировать как типичные для этого населения черты погребального обряда, такие как покрытие умершего лубом или размещение погребальных даров в могильных ямах, так и нетипичные или редкие. Среди последних особое место занимает кремационный обряд. Трупосожжения, относящиеся к VII в. н. э., ранее были представлены единичными погребениями на разных памятниках культуры, что не позволяло в полной мере провести сравнительный анализ с синхронными ингумациями. Сравнение материалов, представленных на могильнике Городище-2, позволяет предполагать, что некоторые черты, типичные для ингумации, нашли отражение и в кремациях. Среди них можно отметить: форму и глубину могильной ямы; расположение вещей в порядке, характерном для ношения; помещение луба на останки. Дальнейшее исследование памятника и особенностей погребального обряда позволит проследить контакты и взаимодействия рязанских финнов с другими культурами.

Авторы статьи выражают благодарность автору раскопок могильника Заречье И. В. Белоцерковской за предоставленные сведения, автору раскопок могильника Никитино И. Р. Ахмедову за любезно предоставленную информацию, а также м. н. с. Института географии РАН Н. С. Семеняк за выполненные определения пород дерева .

Список литературы Погребальный обряд у рязано-окских финнов по материалам могильника Городище-2

- Ахмедов И. Р., 2007. Инвентарь мужских погребений. Культура рязано-окских могильников // Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э. / Отв. ред. И. О. Гавритухин, А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 137-184. (РСМ; вып. 9.).

- Ахмедов И. Р., 2010. Проблема "финального" периода культуры рязано-окских финнов (к современному состоянию вопроса) // Археология Восточной Европы в I тысячелетии н. э.: проблемы и материалы / Отв. ред.: И. В. Исланова, В. Е. Родинкова. М.: ИА РАН. С. 7-34. (РСМ; вып. 13.).

- Ахмедов И. Р., 2020. Рязанские финны в озерной Мещере в третьей четверти I тыс. н. э. // Urbi et Orbi: сб. науч. работ в честь юбилея И. Г. Кусовой / Отв. ред. А. А. Гомзин. Рязань: Политех. С. 23-48, 177-178.

- Бейлекчи В. В., 2005. Древности нижнего Поочья ('погребальный обряд и поселения летописной муромы): учебное пособие. М.: Изд-во московского психолого-социального ин-та. 278 с.

- Белоцерковская И. В., 1997. Погребения с дарами из могильника Кораблино // Археологический сборник. Погребальный обряд / Отв. ред. И. В. Белоцерковская. М.: ГИМ. С. 20-28. (Труды ГИМ; вып. 93.).