Погребальный памятник афанасьевской культуры Бертек-33 на плато Укок (Горный Алтай): результаты палеогенетического исследования

Автор: Пилипенко Александр Сергеевич, Трапезов Ростислав Олегович, Черданцев Степан Викторович, Пилипенко Ирина Викторовна, Журавлев Антон Александрович, Пристяжнюк М.С., Молодин Вячеслав Иванович

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 4 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты палеогенетического исследования останков семи взрослых индивидов из погребального памятника афанасьевской культуры Бертек-33 (плато Укок, Республика Алтай, Россия) и их интерпретация с учетом археологического и палеоантропологического контекста. Проведен анализ четырех систем генетических маркеров: митохондриальной ДНК, полиморфного фрагмента гена амелогенина, аутосомных STR-локусов и STR-локусов Y-хромосомы. Полученные результаты свидетельствуют о доминировании в исследуемой группе населения западно-евразийских гаплогрупп митохондриальной ДНК (T, J, U5a, K, H) и однородности мужского генофонда, представленного вариантами гаплогруппы R1b Y-хромосомы. Данные по митохондриальной ДНК, Y-хромосоме, отдельным аутосомным маркерам указывают на западно-евразийский вектор генетических связей этой группы. Исследованная серия укладывается в рамки внутрипопуляционного разнообразия генофонда митохондриальной ДНК и Y-хромосомы афанасьевского населения Южной Сибири. В статье рассмотрены возможные родственные связи между индивидами, захороненными в курганах памятника Бертек-33. Обсуждаются вопросы корректного сопоставления и интерпретации данных о генетических характеристиках погребенных и особенностях материальной культуры исследуемого населения.

Палеогенетика, афанасьевская культура, митохондриальная днк, y-хромосома, горный алтай, эпоха бронзы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146203

IDR: 145146203 | УДК: 575.17 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.4.146-154

Текст научной статьи Погребальный памятник афанасьевской культуры Бертек-33 на плато Укок (Горный Алтай): результаты палеогенетического исследования

Погребальный памятник Бертек-33 находится в левобережной части долины Бертек на первой террасе р. Ак-Алаха на плато Укок (Горный Алтай, Россия) (рис. 1). Западно-Сибирским отрядом Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН на могильнике исследованы пять курганов: четыре в 1991 г. под руководством Д.Г. Савинова [Савинов, 1994а, б], пятый позже под руководством В.И. Молодина. Курганы 1–3 располагались плотной цепочкой, примыкая один к другому (поэтому они были исследованы единым раскопом) (рис. 2), кург. 4 находился в нескольких метрах от них, продолжая цепочку, кург. 5 также располагался в непосредственной близости. Это дало основание объединить все пять объектов в один могильник Бертек-33. Сопроводительный инвентарь и особенности погребальной обрядности, выявленные в курганах 1–4, позволили уверенно отнести их к афанасьевской культуре [Там же]. Из-за сильного разрушения комплекса водами реки однозначно определить культурную принадлежность кург. 5 по инвентарю и погребальной обряд- взрослых индивидов из курганов 2–5 могильника Бертек-33 (табл. 1). На основе полученных данных проведен сравнительный анализ с другими локально-территориальными группами афанасьевского нас еления; оценена корректность предварительного отнесения кург. 5 к афанасьевской культуре; определена степень родства погребенных. Важно отметить, что Бертек-33 – полно стью исследованный

Рис. 1. Расположение памятника Бертек-33.

ности не представлялось возможным, но предварительно он был отнесен к той же культуре. Палеоантропологические материалы из курганов 1–5 могильника Бертек-33 также рассматриваются как единая серия носителей афанасьевской культуры с территории Южного Алтая [Чикишева, 1994, 2012, с. 66].

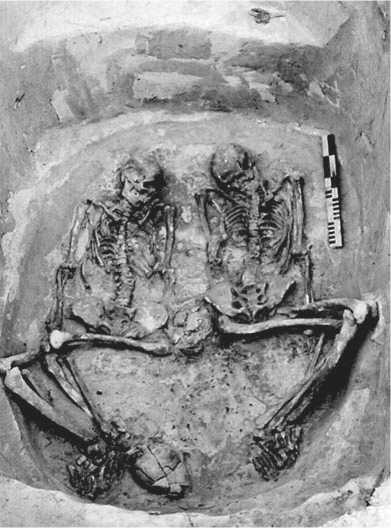

В пяти исследованных курганах обнаружены останки восьми взрослых индивидов и ребенка младенческого возраста (фрагментарные). Курганы 1, 3, 4 – одиночные погребения, в кург. 2 захоронены два взрослых индивида и младенец, а кург. 5 – коллективное погребение трех взрослых (рис. 3, 4).

В статье представлены результаты молекулярно-генетического исследования семи

Рис. 2. Памятник Бертек-33 в процессе раскопок.

Рис. 3. Погребение в кург. 3.

Рис. 4. Коллективное погребение в кург. 2.

Таблица 1. Описание исследованной серии и результаты анализа структуры митохондриальной ДНК погребенных

|

Номер индивида |

Место нахождения |

Возраст индивида * |

Гаплотип ГВС I мтДНК |

Гаплогруппа (подгруппа) мтДНК |

|

1 |

Кург. 2, погр. 1, скелет 1 |

20–25 |

16126C-16294T-16296T |

T |

|

2 |

То же, скелет 2 |

25–28 |

16069T-16126C-16145A-16172C-16222T-16261T |

J (J1b1a1) |

|

3 |

Кург. 3, погр. 1 |

25–30 |

16224C-16291T-16311C-16362C |

K |

|

4 |

Кург. 4, погр. 1 |

Senilis |

16362C |

H |

|

5 |

Кург. 5, погр. 1, скелет 1 |

25–30 |

16256T-16270T |

U5a |

|

6 |

То же, скелет 2 |

40–45 |

16256T-16270T |

U5a |

|

7 |

То же, скелет 3 |

50–60 |

16126C-16163G-16186T-16189C-16294T |

T1 |

*По: [Чикишева, 2012, с. 209, 213].

комплекс, который представляет локальную группу афанасьевского населения, территориально располагавшуюся между афанасьевцами центральной части Горного Алтая [Вадецкая, Поляков, Степанова, 2014] и более южных районов Северо-Западной Монголии [Kovalev, Erdenebaatar, 2009].

Материалы и методы

Для молекулярно-генетического исследования были взяты кости посткраниального скелета и зубы семи взрослых индивидов из курганов 2–5, характеризующиеся наибольшей макроскопической сохранностью.

Предварительная обработка палеоантропологического материала и экстракция ДНК. Использова- лись методы, описанные в наших работах [Pilipenko, Trapezov, Zhuravlev et al., 2015; Pilipenko, Trapezov, Cherdantsev et al., 2018]. Поверхность посткраниальных костей обрабатывали 5%-м раствором гипохлорита натрия для разрушения возможных загрязнений современной ДНК, облучали ультрафиолетом, затем механически удаляли поверхностный слой на глубину ~1–2 мм и повторно облучали образец ультрафиолетом. Из компактного костного вещества высверливали мелкодисперсный порошок. Зубы целиком подвергали обработке 5%-м раствором гипохлорита натрия, механически очищали от поверхностных загрязнений, облучали ультрафиолетом и размалывали с помощью вибрационной шаровой мельницы модели Retsch MM200 (Германия).

Для выделения ДНК костный порошок (посткраниальный материал) инкубировали в 5М гуаниди- низотиоционатном буфере при температуре 65 ºС и постоянном перемешивании. Материал зубов декальцинировали 0,5-молярным раствором ЭДТА с последующим лизисом с помощью протеиназы K. ДНК выделяли методом фенол-хлороформной экстракции и осаждали изопропанолом.

Анализ генетических маркеров. Анализировались четыре системы молекулярно-генетических маркеров: митохондриальная ДНК (последовательность ГВС I), фрагмент гена амелогенина (маркер половой принадлежности о станков), высоковариабельные аутосомные STR-локусы (универсальные маркеры степени родства индивидов), STR-локусы Y-хромосомы (филогенетически и филогеографически информативные маркеры, маркеры родства индивидов по мужской линии) [Пилипенко и др., 2017].

Амплификацию ГВС I мтДНК проводили двумя разными методами: четырех коротких перекрывающихся фрагментов посредством однораундовой ПЦР [Haak et al., 2005], одного длинного с помощью «вложенной» ПЦР (включала два раунда реакции) [Пилипенко и др., 2008]. Последовательности нуклеотидов определяли с использованием набора реактивов ABI Prism BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit (Applied Biosystems, СШA). Продукты секвенирующей реакции анализировали на автоматическом капиллярном секвенаторе ABI Prism 3130XL Genetic Analyser (Applied Biosystems, США) в центре коллективного пользования «Геномика» СО РАН . Филогенетическую и фи-логеографическую интерпретацию результатов осуществляли методами, описанными нами ранее [Пилипенко, Трапезов, Полосьмак, 2015].

Определение профилей 15 аутосомных STR-локусов и анализ полиморфизма участка гена амелогенина проводили с использованием коммерческого набора реактивов AmpFlSTR® Identifiler® Plus PCR Amplification Kit (Applied Biosystems, США) согласно инструкции производителя. Профили 17 STR-локусов Y-хромосомы определяли с помощью набора реактивов AmpFlSTR® Y-filer® PCR Amplification Kit (Applied Biosystems, США) согласно инструкции производителя. Принадлежность исследованных STR-гаплотипов Y-хромосомы к гаплогруппам устанавливали с использованием программ-предикторов Haplogroup predictor (http://www. и Vadim Yurasin`s YPredictor 1.5.0, находящихся в свободном доступе.

Меры против контаминации и верификация результатов. Все работы с древним материалом выполнены в специально оборудованном для палеогенетических исследований помещении межинститутской лаборатории молекулярной палеогенетики и палеогеномики ИЦиГ СО РАН (Новосибирск, Россия). Меры против контаминации и процедуры верификации результатов описаны в нашей статье [Pilipenko et al., 2018].

Результаты и обсуждение

Степень сохранности ДНК в останках. Горный Алтай, и в частности плоскогорье Укок, характеризуется климатическими условиями, благоприятными для сохранности ДНК в биологических останках из археологических памятников различных эпох [Пилипенко, Трапезов, Полосьмак, 2015; Пилипенко и др., 2016]. Проведенный анализ показал ожидаемо хорошую сохранность ДНК, что позволило провести полноценное исследование структуры мтДНК всех индивидов. Были успешно ам-плифицированы фрагменты мтДНК различной длины (от менее 150 до более 300 пар нуклеотидов). Исследование аллельных профилей STR-локусов Y-хромосомы, аутосом, существенно более чувствительное к уровню сохранности ДНК в скелетных останках, дало возможность дифференцировать скелеты по этому признаку. В наибольшей степени сохранилась ДНК индивидов 3 и 4 (одиночные погребения в кург. 3 и 4), для которых удалось получить полные аллельные профили 17 STR-локусов Y-хромосомы, а также почти полные аллельные профили анализируемых нами аутосомных STR-локусов (14 из 15 исследованных, за исключением одного локуса с наибольшей длиной продукта ПЦР). Останки из парного погребения в кург. 2 (индивиды 1 и 2) и коллективного в кург. 3 (индивиды 5–7) характеризовались более низким уровнем сохранности ядерной ДНК, что, в первую очередь, проявилось в результатах анализа аллельного профиля аутосомных STR-локусов: удалось определить статус 8–12 из 15 анализируемых. Интересно, что используемый нами набор реактивов для определения профилей STR-локусов Y-хромосомы оказался менее чувствителен к степени сохранности ДНК, чем набор для анализа аутосомных маркеров. Очевидно, именно профилирование аллелей аутосомных STR-локусов может служить объективным показателем уровня сохранности ядерной ДНК в останках.

Существенные вариации степени сохранности ДНК погребенных из разных комплексов одного и того же археологического памятника осложняют проведение молекулярно-генетического анализа полных серий останков, обнаруженных при раскопках могильников, снижая его информативность. Эти вариации могут быть обусловлены разной степенью деградации останков до их погребения, индивидуальными конструктивными особенностями погребальных комплексов в рамках исследуемого памятника, а также различной степенью влияния деструктивных факторов внешней среды. В случае могильника Бертек-33 для нас не была неожиданной относительно плохая сохранно сть ДНК у трех погребенных из кург. 5: на момент проведения раскопок курган находился в аварийном состоянии вследствие неоднократного разрушения насыпи рекой. Воздействие свободной воды привело к деградации останков и содержащей- ся в них ДНК. В связи с этим для индивидов из кург. 5 в качестве материала для исследования были использованы зубы, которые наиболее устойчивы к воздействию подобных внешних факторов.

Важно, что все исследованные образцы демонстрировали особенности, характерные для древней ДНК: лучшую сохранность мтДНК относительно ядерных маркеров и обратную зависимость эффективности амплификации фрагментов от их протяженности. Это дополнительно верифицирует полученные результаты.

Пол погребенных и достоверность полученных результатов. Определение половой принадлежности молекулярно-генетическими методами представляется необходимым этапом исследования вне зависимости от наличия/отсутствия соответствующих данных, полученных в результате морфологического анализа скелетов, т.к. последний подход к установлению пола погребенных нередко приводит к ошибочным заключениям [Sierp, Henneberg, 2015; Gonzalez et al., 2017]. Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о мужском поле шести из семи индивидов (табл. 2).

Высокая достоверность полученных молекулярно-генетических данных подтверждается согласованностью результатов независимо выполненных анализов полиформизма гена амелогенина и аллельного профиля Y-хромосомы (оба типа анализа наличия/от-сутствия ДНК Y-хромосомы в останках выполнены для всех индивидов); наличием нескольких структурных вариантов Y-хромосомы, относящихся к одному филогенетическому кластеру; уникальностью (в рамках исследованной серии образцов) аллельных профилей аутосомных STR-локусов индивидов; большим разнообразием вариантов мтДНК; идентичностью результатов при многократном воспроизведении анализа (для каждого индивида анализ был выполнен из четырех экстрактов ДНК, полученных в разное время на протяжении порядка двух лет); отсутствием совпадений структуры исследованных генетических маркеров между погребенными из могильника Бертек-33 и персоналом палеогенетической лаборатории; наличием специфических признаков деградированного состояния ДНК в останках (см. выше).

Разнообразие вариантов митохондриальной ДНК и Y-хромосомы индивидов. Для всех семи исследованных погребенных удалось получить достоверные данные по структуре мтДНК: секвенировать последовательность ГВС I мтДНК, реконструировать гаплотип и определить филогенетическое положение вариантов (табл. 2). Всего выявлено шесть структурных вариантов мтДНК. Идентичные обнаружены только у индивидов 5 и 6 из коллективного захоронения в кург. 5. Исследованные варианты отно сятся к пяти гапло-группам митохондриальной ДНК: T (два варианта, относящиеся к разным подгруппам), J (один вариант из подгруппы J1b1a1), K и H (по одному варианту),

U5a (один структурный вариант у двух индивидов). Таким образом, в рассматриваемой серии наблюдается значительное филогенетическое разнообразие мтДНК. Важной особенностью является принадлежность всех выявленных вариантов к западно-евразийскому кластеру гаплогрупп митохондриальной ДНК.

Для шести из семи исследованных индивидов с установленным молекулярно-генетическими методами мужским полом были определены аллельные профили STR-локусов Y-хромосомы (табл. 3). Число STR-локусов, для которых нам удалось получить достоверные данные, варьировало: полный профиль реконструирован для трех индивидов (2–4), для двух (1 и 6) определены аллели 16 из 17 анализируемых нами локусов, для индивида 7, ДНК которого демонстрировала признаки плохой сохранности, – десяти. Несмотря на различия в полноте аллельных профилей STR-локусов, с помощью программ-предикторов удалось с высокой вероятностью (от 99,3 до 100 %) определить филогенетическую принадлежность всех исследованных вариантов Y-хромосомы. В отличие от рассмотренных выше образцов мтДНК, эта серия однородна: все варианты относятся к одному филогенетическому кластеру – гаплогруппе R1b Y-хромосомы. Более того, среди анализируемых аллельных профилей выявлены вариации в статусе лишь двух локусов Y-хромосомы (DYS390 и YGATAH4). Остальные 15 характеризуются одинаковыми аллелями во всех исследованных образцах (с поправкой на отсутствие данных об отдельных локусах в некоторых из них). У пяти индивидов с полными (или близкими к полным) аллельными профилями выявлено не менее трех структурных вариантов Y-хромосомы, относящихся к гапло-группе R1b: уникальный (в пределах исследованной серии) у индивида 2 и два, представленные в парах индивидов – 1 и 4, 3 и 6.

Хотя столь малочисленную группу нельзя рассматривать в качестве репрезентативной выборки по отношению к синхронному афанасьевскому населению Горного Алтая (или даже его части), можно отметить такие общие черты, как доминирование вариантов западно-евразийских по происхождению (хоть и разнообразных) гаплогрупп мтДНК и однообразие (филогенетическое и в значительной степени структурное) вариантов Y-хромосомы. Индивидов, которые резко отличались бы в этом плане от остальных (т.е. генетически контрастных), не выявлено.

Тот факт, что на ближайших к плато Укок территориях российского Горного Алтая и Монголии погребальных комплексов афанасьевской культуры пока не обнаружено, увеличивает значимость полученных нами палеогенетических данных для оценки вариабельности генетической структуры локально-территориальных групп носителей этой культуры. Мы провели сравнительный анализ серии образцов мтДНК и Y-хромосомы из могильника Бертек-33

Таблица 2. Результаты анализа аутосомных STR-локусов, полиморфного участка гена амелогенина и установленная половая принадлежность погребенных

|

с; о с: |

>x о о % |

о 0) X |

>s о о |

||||||||

|

и|иа6о|ашу |

X X |

||||||||||

|

VOd |

1— 0) T |

ГО Ct |

0) £ |

co CM cd CM |

CM CM co |

c\i CM co cxj |

1— 0) T |

ro CI |

0) |

||

|

etessa |

co cm |

CM О |

CM |

CM |

CM |

& C) |

о C) |

||||

|

tgseta |

1— 0) T |

ro Ct |

0) |

cd |

1— 0) ZE |

ro CI |

0) |

A |

|||

|

XOdl |

1— 0) T |

ro Ct |

0) £ |

CM 5) |

5? co |

to co |

to co |

1— 0) T |

X ro CI |

||

|

VMA |

co LO |

LO LO |

co co |

co LO |

co |

co |

to |

||||

|

ЕЕ^ЗбШ |

co cd |

LO LO |

cd |

O) |

co |

to cd |

|||||

|

eEEtsza |

1— 0) T |

ro Ct |

0) |

A |

A |

5 |

5 |

i— (D T |

X ro CI |

||

|

6E9S9LO |

1— 0) T |

ro Ct |

CM O) |

CO O) |

cd |

о |

co о |

1— (D T |

X ro CI |

||

|

ZLESELO |

to to |

co |

CM co |

CM co |

ю CM |

to co |

|||||

|

ЮН1 |

i— 0) T |

ro Ct |

co ai cd ci |

& co |

co ai cd ai |

co ci co |

co ci co |

||||

|

89ELSEQ |

co LO |

& LO |

co LO |

LO |

J |

to |

co co |

||||

|

OdLdSO |

1— 0) T |

ro Ct |

^ |

co CM |

1— 0) T |

x fC ro ^ ci C, |

i— 0) T |

X ro CI |

0) |

||

|

ozesza |

о to |

^= |

о ai |

о co |

co |

co |

^= |

||||

|

llslzq |

о co cm |

co CM co CM |

co co CM |

о co о co |

о co co CM |

CM co co co CM |

co co |

||||

|

ezusea |

о о |

CM CM |

о |

о о |

CM CM |

О |

CM |

cd |

|||

|

CL S 0) CO _ 5 X О Ct d 1 s |

^- |

CM |

co |

"Г |

LO |

co |

i^ |

||||

|

>HV±V9A |

CO |

CM |

co |

co |

co |

co |

|

S£9SAa |

co CM |

co CM |

co CM |

co CM |

co CM |

X ro d |

|

esvsxa |

co |

co |

co |

co |

co |

CO |

|

gsvsxa |

co |

co |

co |

co |

co |

co |

|

evvsxa |

о |

о |

о |

о |

о |

X CI |

|

6£VSAa |

co |

co |

co |

co |

co |

X CI |

|

8£VSAa |

1— Ф T |

X CM ro CI |

CM |

CM |

CM |

X CI |

|

ZEVSAC |

to |

to |

to |

to |

to |

to |

|

£6£SAa |

CM |

CM |

CM |

CM |

CM |

CM |

|

Z6ESAQ |

co |

co |

co |

co |

1— 0) T |

3 x % |

|

L6ESAQ |

^ |

^ |

^ |

|||

|

06£SAa |

co CM |

to CM |

Si |

co CM |

s |

X CI |

|

H68£SAa |

о CM |

о CM |

о CM |

о CM |

о CM |

X CI |

|

l68£SAa |

co |

co |

co |

co |

co |

co |

|

q/B98£SAQ |

||||||

|

6L SAC |

■* |

■* |

||||

|

CL S Ф co m 1 i |

CM |

co |

co |

1^ |

и других афанасьевских памятников Горного Алтая и Минусинской котловины (использованы как данные из опубликованных работ [Allentoft et al., 2015; Hollard et al., 2018], так и пока не опубликованные результаты, полученные нами). Для всех групп характерно абсолютное доминирование вариантов мтДНК западно-евразийского происхождения. Более того, все га-плогруппы мтДНК, присутствующие в нашей серии, были выявлены и по материалам других памятников афанасьевской культуры Горного Алтая и Минусинской котловины (вплоть до присутствия вариантов мтДНК, идентичных выявленным в данной работе). При этом следует отметить, что отдельно взятые варианты мтДНК, обнаруженные нами у погребенных из могильника Бертек-33, не являются специфичными только для афанасьевцев, а имеют довольно широкое распространение в западной части Евразии.

Еще более очевидно сходство серий из могильника Бертек-33 и других памятников афанасьевской культуры в отношении состава вариантов Y-хромосомы, абсолютное большинство которых относится к гапло-группе R1b. Ее доминирование является уникальной для региона чертой афанасьевского населения, отличающей его от других южно-сибирских популяций как эпохи бронзы, так и последующих. Среди синхронных с афанасьевской популяций бронзового века за пределами Южной Сибири, исследованных к настоящему времени в отношении генофонда Y-хромосомы, эта черта выявлена у различных локально-территориальных групп носителей ямной культуры Восточной Европы [Haak et al., 2015; Allentoft et al., 2015].

Обнаруженное нами сходство индивидов из могильника Бертек-33 и носителей афанасьевской культуры других локальных групп коррелирует с некоторыми выводами антропологов: согласно результатам краниометрического исследования, черепа из этого могильника сходны как с афанасьевскими сериями из высокогорных юго-западных и центральных районов Горного Алтая, так и с крайней восточной серией афанасьевского времени с территории Синьцзяна [Чикишева, 1994, с. 166]. При этом на уровне мтДНК и Y-хромосомы мы не зафиксировали компонентов, которые могли бы ассоциироваться с автохтонным (доафанасьевским) населением Алтая и сопредельных территорий Южной Сибири и Центральной Азии (т.е. генетических компонентов, не связанных с западной частью Евразии). Возможное влияние автохтонного населения, связанного с т.н. южной евразийской антропологической формацией, на но сителей афанасьевской культуры из памятника Бертек-33 было выявлено по краниометрическим данным [Чикишева, 2012, с. 67] (необходимо отметить, что в нашей выборке, к сожалению, отсутствует образец от взрослого индивида из кург. 1, у которого обнаружены наиболее явные свидетельства этого влияния).

Интересно, что на западно-евразийский вектор генетических связей населения, оставившего могильник Бертек-33, указывают не только данные по мтДНК и Y-хромосоме. В исследованной нами серии зафиксирована высокая частота (не менее 50 %) аллельного варианта 9.3 STR-локуса THO1, расположенного в гене тирозингидроксилазы 1. Сопоставимые с ней показатели характерны для современных популяций западной части Евразии (Европы), тогда как за пределами Европы они существенно более низкие [Brinkmann et al., 1996]. Интересно, что аллельный вариант 9.3 локуса THO1 рассматривается рядом авторов как ассоциированный с долголетием в европейских популяциях [Tan et al., 2002; Wurmb-Schwark et al., 2011]. Очевидно, мы имеем еще одно независимое свидетельство в пользу западно-евразийских генетических корней рассматриваемой группы древнего населения.

Таким образом, исследованная серия из могильника Бертек-33 укладывается в рамки внутрипопуляцион-ного разнообразия генофонда мтДНК и Y-хромосомы афанасьевского населения Южной Сибири в целом, что коррелирует с данными физической палеоантропологии и археологии [Чикишева, 2012, с. 66; Molodin, 2001]. Отдельного внимания в этом отношении заслуживает кург. 5. Сильные разрушения комплекса не позволили зафиксировать нюансов погребальных традиций и особенности сопроводительного инвентаря. Поэтому кург. 5 был отнесен к афанасьевской культуре лишь предварительно. Полученные нами генетические данные свидетельствуют в пользу справедливости этой атрибуции. Важно подчеркнуть, что генетические характеристики сами по себе не могут использоваться для подтверждения культурной принадлежности погребальных комплексов, поскольку они являются специфическими признаками индивида как биологической особи и могут рассматриваться в свете их соответствия (или несоответствия) внутригрупповой вариабельности генетических характеристик древней популяции, к которой индивид потенциально принадлежал. Если для популяции были установлены специфичные генетические признаки, то их наличие у индивида (индивидов) может служить важным, но не самодостаточным аргументом для его (или их) отнесения к данной группе населения. Следует учитывать, что понятия «биологическая популяция» и «носители археологической культуры» не идентичны по содержанию. Вполне возможны варианты, когда в биологически единой популяции представлены носители различных культурных традиций; и наоборот, единое в отношении особенностей материальной культуры население включает ряд разнородных с точки зрения популяционной генетики групп.

Лишь в некоторых случаях мы можем использовать генетические данные для косвенной (!) оценки справедливости культурной атрибуции археологического комплекса. Так, присутствие характерных для афанасьевского населения Южной Сибири вариантов Y-хромосомы (а также мтДНК) у погребенных из кург. 5 могильника Бертек-33, вкупе с расположением комплекса в продолжение цепочки курганов 1–4, а также краниометрическими характеристиками, позволившими объединить исследованных индивидов в единую серию [Чикишева, 2012, с. 66–67], является дополнительным косвенным свидетельством в пользу рассмотрения всех пяти курганов в рамках одного могильника афанасьевской культуры. Важным аргументом в этом отношении могут также служить близкородственные связи между конкретными индивидами из разных комплексов одного памятника. Свидетельством возможного прямого родства, а также ряда других типов близкого родства по материнской и отцовской линиям может являться наличие идентичных структурных вариантов мтДНК и Y-хромосомы соответственно.

Данных о потенциальном прямом или близком родстве по материнской линии между тремя погребенными из кург. 5 и других курганов могильника Бертек-33 нет. В исследованной серии общий вариант мтДНК, относящийся к гаплогруппе U5a, выявлен только у женщины и мужчины из тройного захоронения (индивиды 5 и 6). Их возраст смерти (соответственно 25–30 лет и 40–45 лет) исключает возможность прямого родства по типу «мать – сын». Однако вероятным представляется родство по материнской линии по типу «брат – сестра» или другие подобные варианты. В пользу родственных связей между этими индивидами говорит высокая доля общих аллельных вариантов аутосомных STR-локусов.

Рассмотрим данные по структуре образцов Y-хромосомы пяти индивидов мужского пола из могильника Бертек-33 с точки зрения потенциального родства по отцовской (мужской) линии. Как отмечено выше, нами выявлены три различных структурных варианта, относящиеся к одной гаплогруппе R1b. Две пары индивидов имеют идентичные варианты: индивиды 1 (кург. 2) и 4 (кург. 4), 3 (кург. 3) и 6 (кург. 5). Это является важным свидетельством их вероятных родственных связей по мужской линии. В случае первой пары индивидов (1 и 4) довольно высока вероятность прямого родства по типу «отец – сын»: все восемь успешно генотипированных нами аутосомных STR-локусов у этих индивидов содержат хотя бы один общий аллельный вариант. Достоверность этого вывода несколько снижает отсутствие данных об аллелях остальных семи локусов, которые не удалось получить из-за относительно плохой сохранности ДНК в останках индивида 1. Возможное родство по мужской линии второй пары погребенных с идентичными структурными вариантами Y-хромосомы (индивиды 3 и 6) точно не являлось прямым по типу «отец – сын», т.к. для ряда аутосомных STR-локусов нет общего аллельного варианта. Однако другие типы родства по мужской ли- нии (кроме родных братьев по матери и отцу) исключить нельзя. Об этом свидетельствует наличие общих аллелей для многих локусов. Таким образом, родство погребенных как по женской, так и (видимо, в большей степени) по мужской линии являлось важным фактором при погребении носителей афанасьевской культуры на территории одного могильника, хотя это родство могло быть не прямым, а более отдаленным.

Заключение

Молекулярно-генетическое исследование погребенных из могильника Бертек-33 дополнило базу данных по генофонду митохондриальной ДНК и Y-хромосомы афанасьевского населения Южной Сибири: до проведения нашего исследования генетические данные были получены лишь для популяций центральной части Горного Алтая и Минусинской котловины. Рассмотрение полученных результатов на уровне отдельного индивида, погребального комплекса, могильника в целом и афанасьевских популяций различного масштаба, их интерпретация в контексте имеющихся данных археологии и физической антропологии позволяют частично решать вопросы, касающиеся генетических корней и связей афанасьевского населения Горного Алтая, особенностей его погребальных традиций, родственной структуры групп. Состав вариантов мтДНК и особенно Y-хромосомы в серии из могильника Бертек-33 сближает эту группу древнего населения с носителями афанасьевской культуры из других районов Южной Сибири и свидетельствует об их западно-евразийском происхождении. Генетические данные указывают на значимость родства индивидов при погребении их останков в одном могильнике. Для дальнейшего прогресса в этом направлении необходимо существенное наращивание репрезентативности банка генетических данных о локально-территориальных группах носителей афанасьевской культуры, включая получение качественных данных полногеномного анализа для отдельных индивидов и серий.

Исследование выполнено в рамках проекта Российского научного фонда № 17-78-20193. Палеогенетическая инфраструктура ИЦиГ СО РАН частично финансируется за счет бюджетного проекта № 0259-2019-0010-C-01.

Список литературы Погребальный памятник афанасьевской культуры Бертек-33 на плато Укок (Горный Алтай): результаты палеогенетического исследования

- Вадецкая Э.Б., Поляков А.В., Степанова Н.Ф. Свод памятников афанасьевской культуры. – Барнаул: Азбука, 2014. – 380 с.

- Пилипенко А.С., Молодин В.И., Трапезов Р.О., Черданцев С.В., Журавлев А.А. Молекулярно-генетический анализ останков людей из погребального комплекса эпохи бронзы Бертек-56 (II тыс. до н.э., Республика Алтай, Россия) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – Т. 44, № 4. – С. 141–149.

- Пилипенко А.С., Ромащенко А.Г., Молодин В.И., Куликов И.В., Кобзев В.Ф., Поздняков Д.В., Новикова О.И. Особенности захоронения младенцев в жилищах городища Чича I в Барабинской лесостепи по данным анализа структуры ДНК // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 2. – С. 57–67.

- Пилипенко А.С., Трапезов Р.О., Полосьмак Н.В. Палеогенетическое исследование носителей пазырыкской культуры из могильника Ак-Алаха-1 (Горный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 4. – С. 144–150.

- Пилипенко А.С., Черданцев С.В., Трапезов Р.О., Молодин В.И., Кобелева Л.С., Поздняков Д.В., Полосьмак Н.В. Палеогенетическое исследование родства погребенных из курганов саргатской культуры в Барабинской лесостепи (Западная Сибирь) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 4. – С. 132–142.

- Савинов Д.Г. Могильник Бертек-33 // Древние культуры Бертекской долины / под. ред. чл.-кор. РАН В.И. Молодина. – Новосибирск: Наука, 1994а. – С. 39–49.

- Савинов Д.Г. Афанасьевская культура // Древние культуры Бертекской долины / под. ред. чл.-кор. РАН В.И. Молодина. – Новосибирск: Наука, 1994б. – С. 130–134.

- Чикишева Т.А. Характеристика палеоантропологического материала памятников Бертекской долины // Древние культуры Бертекской долины / под. ред. чл.-кор. РАН В.И. Молодина. – Новосибирск: Наука, 1994. – С. 157–174.

- Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита – раннего железа. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 468 с.

- Allentoft M.E., Sikora M., Sjogren K.G., Rasmussen S., Rasmussen M., Stenderup J., Damgaard P.B., Schroeder H., Ahlstrom T., Vinner L., Malaspinas A.S., Margaryan A., Higham T., Chivall D., Lynnerup N., Harvig L., Baron J., Della Casa P., Dąbrowski P., Duffy P.R., Ebel A.V., Epimakhov A., Frei K., Furmanek M., Gralak T., Gromov A., Gronkiewicz S., Grupe G., Hajdu T., Jarysz R., Khartanovich V., Khokhlov A., Kiss V., Kolar J., Kriiska A., Lasak I., Longhi C., McGlynn G., Merkevicius A., Merkyte I., Metspalu M., Mkrtchyan R., Moiseyev V., Paja L., Palfi G., Pokutta D., Pospieszny L., Price T.D., Saag L., Sablin M., Shishlina N., Smrcka V., Soenov V.I., Szeverenyi V., Toth G., Trifanova S.V., Varul L., Vicze M., Yepiskoposyan L., Zhitenev V., Orlando L., Sicheritz-Ponten T., Brunak S., Nielsen R., Kristiansen K., Willerslev E. Population genomics of Bronze Age Eurasia // Nature. – 2015. – Vol. 522. – P. 167–172.

- Brinkmann B., Sajantila A., Goedde H.W., Matsumoto H., Nishi K., Wiegand P. Population genetic comparisons among eight populations using allele frequency and sequence data from three microsatellite loci // Eur. J. Hum. Genet. – 1996. – Vol. 4. – P. 175–182.

- Gonzalez N.C., Perez J.R., Chamero B., Cambra-Moo O., Martin A.G. Geometric morphometrics reveals restrictions on the shape of the female os coxae // J. of Anatomy. – 2017. – Vol. 230. – P. 66–74.

- Haak W., Forster P., Bramanti B., Matsumura S., Brandt G., Tanzer M., Villems R., Renfrew C., Gronenborn D., Werner A.K., Burger J. Ancient DNA from the fi rst European farmers in 7500-year-old Neolithic sites // Science. – 2005. – Vol. 305. – P. 1016–1018.

- Haak W., Lazaridis I., Patterson N., Rohland N., Mallick S., Llamas B., Brandt G., Nordenfelt S., Harney E., Stewardson K., Fu Q., Mittnik A., Bánffy E., Economou C., Francken M., Friederich S., Pena R.G., Hallgren F., Khartanovich V., Khokhlov A., Kunst M., Kuznetsov P., Meller H., Mochalov O., Moiseyev V., Nicklisch N., Pichler S.L., Risch R., Rojo Guerra M.A., Roth C., Szécsényi-Nagy A., Wahl J., Meyer M., Krause J., Brown D., Anthony D., Cooper A., Alt K.W., Reich D. Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe // Nature. – 2015. – Vol. 522. – P. 207–211.

- Hollard C., Zvenigorosky V., Kovalev A., Kiryushin Y., Tishkin A., Lazaretov I., Crubezy E., Ludes B., Keyser C. New genetic evidence of affi nities and discontinuities between bronze age Siberian populations // Am. J. of Phys. Anthropol. – 2018. – Vol. 167, iss. 1. – P. 97–107.

- Kovalev A.A., Erdenebaatar D. Discovery of new cultures of the bronze Age in Mongolia according to the data obtained by the International Central Asian Archaeological Expedition // Current archaeological research in Mongolia: Papers from the First Intern. Conf. on “Archaeological research in Mongolia”. Ulanbaatar, 19th–23rd 2007. – Bonn, 2009. – P. 149–170. – (Bonn Contributions to Asian Archaeology; vol. 4).

- Molodin V.I. Bronzezeit in Berg Altai // Eurasia antiqua: Zeitschrift für archäologie Eurasiens. – 2001. – Bd. 7. – S. 1–51.

- Pilipenko A.S., Trapezov R.O., Cherdantsev S.V., Babenko V.N., Nesterova M.S., Pozdnyakov D.V., Molodin V.I., Polosmak N.V. Maternal genetic features of the Iron Age Tagar population from Southern Siberia (1st millennium BC) // PLoS ONE. – 2018. – Vol. 13, N 9. – DOI: 10.1371/journal.pone.0204062.

- Pilipenko A.S., Trapezov R.O., Zhuravlev A.A., Molodin V.I., Romaschenko A.G. MtDNA haplogroup A10 lineages in Bronze Age samples suggest that ancient autochthonous human groups contributed to the specificity of the indigenous West Siberian population // PLoS ONE. – 2015. – Vol. 10, N 5. – URL: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127182.

- Sierp I., Henneberg M. The diffi culty of sexing skeletons from unknown populations // J. of Anthropology. – 2015. – URL: http://dx.doi.org/10.1155/2015/908535.

- Tan Q., Bellizzi D., Rose G., Garasto S., Franceschi C., Kruse T., Vaupel J.W., De Benedictis G., Yashin A.I. The influences on human longevity by HUMTHO1.STR polymorphism (Tyrosine Hydroxylase gene): A relative risk approach // Mechanisms of Ageing and Development. – 2002. – Vol. 123, iss. 10. – P. 1403–1410.

- Wurmb-Schwark N. von, Caliebe A., Schwark T., Kleindorp R., Poetsch M., Schreiber S., Nebel A. Association of TH01 with human longevity revisited // Eur. J. of Hum. Genet. – 2011. – Vol. 19, iss. 8. – P. 924–927. – DOI: 10.1038/ejhg.2011.43.