Погребение финальной стадии эпохи поздней бронзы в истоках реки Иджим (Ермаковский район Красноярского края)

Автор: Амзараков Петр Борисович, Лазаретов Игорь Павлович, Поляков Андрей Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

В 2014 г. в зоне проектируемого строительства железной дороги Элегест - Кызыл - Курагино на границе Красноярского края и Республики Тыва Саянской археологической экспедицией Института истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург) было исследовано непотревоженное захоронение эпохи поздней бронзы с богатым инвентарем: два роговых псалия, альчики барана, бронзовый нож, костяной и бронзовый наконечники стрел. По вещевому материалу комплекс датируется второй половиной IX в. до н. э. Важной особенностью данного погребения является его географическое расположение на южном фасе Западных Саян на северном краю ареала монгун-тайгинских памятников Тувы, имевших безынвентарный обряд погребения. Актуальность работы состоит во введении в научный оборот уникального памятника, имеющего особые признаки, не позволяющие включать его в число объектов монгун-тайгинского типа. Цель исследования - новые научные сведения об эпохе поздней бронзы Верхнего Енисея. Непосредственная задача - постановка проблемы выделения особой иджимской группы памятников (в сочетании с погребениями других могильников), которая характеризуется наличием в погребениях сопроводительного инвентаря, имеющего прямые аналоги в памятниках эпохи поздней бронзы Среднего Енисея. Вопросы ее локализации, хронологии и соотношения с монгунтайгинской культурой Тувы требуют дополнительной проработки.

Красноярский край, тува, эпоха поздней бронзы, могильник, курган, псалии, наконечники стрел, нож, иджимская группа памятников, монгун-тайгинская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/147219413

IDR: 147219413 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Погребение финальной стадии эпохи поздней бронзы в истоках реки Иджим (Ермаковский район Красноярского края)

В 2014 г. Саянской археологической экспедицией Института истории материальной культуры Российской академии наук (далее – ИИМК РАН) проводились раскопки памятников археологии, попадающих в зону проектируемого строительства железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино на территории Ермаковского района Красноярского края. В ходе работ были получены разнообразные и интересные материалы, охватывающие различные исторические периоды. Исследованные объекты относились преимущественно к эпохам ранней и позд- ней бронзы, скифского времени и Средневековья. Среди них следует выделить непотревоженный комплекс кургана 7 могильника Саяны-Пограничное-4, датируемый финалом эпохи бронзы.

Могильник Саяны-Пограничное-4 находился в верховьях долины р. Иджим, левого притока р. Ус, в 5 км от административной границы с Республикой Тыва. Он был выявлен С. В. Александровым и Н. А. Боковенко (Саянская экспедиция ИИМК РАН) в 2009 г. в ходе обследования трассы проектируемой железнодорожной линии Элегест – Кызыл –

Амзараков П. Б. , Лазаретов И. П. , Поляков А. В. Погребение финальной стадии эпохи поздней бронзы в истоках реки Иджим (Ермаковский район Красноярского края) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 7: Археология и этнография. С. 72–83.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 7: Археология и этнография

Курагино. Поскольку памятник попадал непосредственно в осевую линию строительства, в 2014 г. он был исследован полностью. Могильник состоял из семи разновременных каменных курганов, возведенных в период от эпохи поздней бронзы до раннего Средневековья. Погребальные сооружения располагались на пологом склоне террасы правого берега небольшого ручья, являющегося одним из истоков р. Иджим. Они вплотную примыкали к подошве крутого склона одного из отрогов Куртушебинского хребта, имеющего многочисленные скальные выходы и каменные осыпи. Шесть курганов могильника образовывали компактное скопление. Курган 7 располагался несколько в стороне, примерно в 50 м к востоку от основной группы.

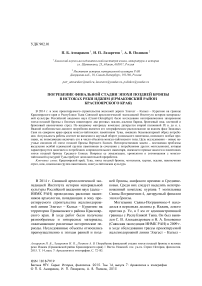

До начала работ данный объект представлял собой сильно задернованную каменную насыпь округлой формы. После расчистки установлен ее диаметр – 8,5 м (рис. 1). Насыпь состояла из скальных обломков различного размера. После их разборки обнаружилось, что основанием кургана служила круглая крепида, диаметром чуть более 5 м (рис. 2). Кольцо из крупных скальных валунов было выложено в 1–2 слоя на уровне древней погребенной почвы. С южной стороны на том же уровне к крепиде примыкала небольшая выкладка (1 × 1 м) из камней среднего размера. При ее исследовании никаких археологических материалов не обнаружено. После устройства погребения в центре кургана внутреннее пространство крепиды и полоса шириной 1,3–1,5 м по ее внешнему периметру были подсыпаны слоем мелкого камня. Предположительно, это сделано в ходе погребального обряда, по окончании которого пространство внутри крепиды было заполнено крупными скальными обломками. В законченном виде курган представлял собой круглую в плане каменную платформу с плоским верхом. Ее первоначальная высота достигала 0,6–0,7 м. Снаружи это сооружение было оконтурено кольцевой «дорожкой» из мелкого камня внешним диаметром около 8 м.

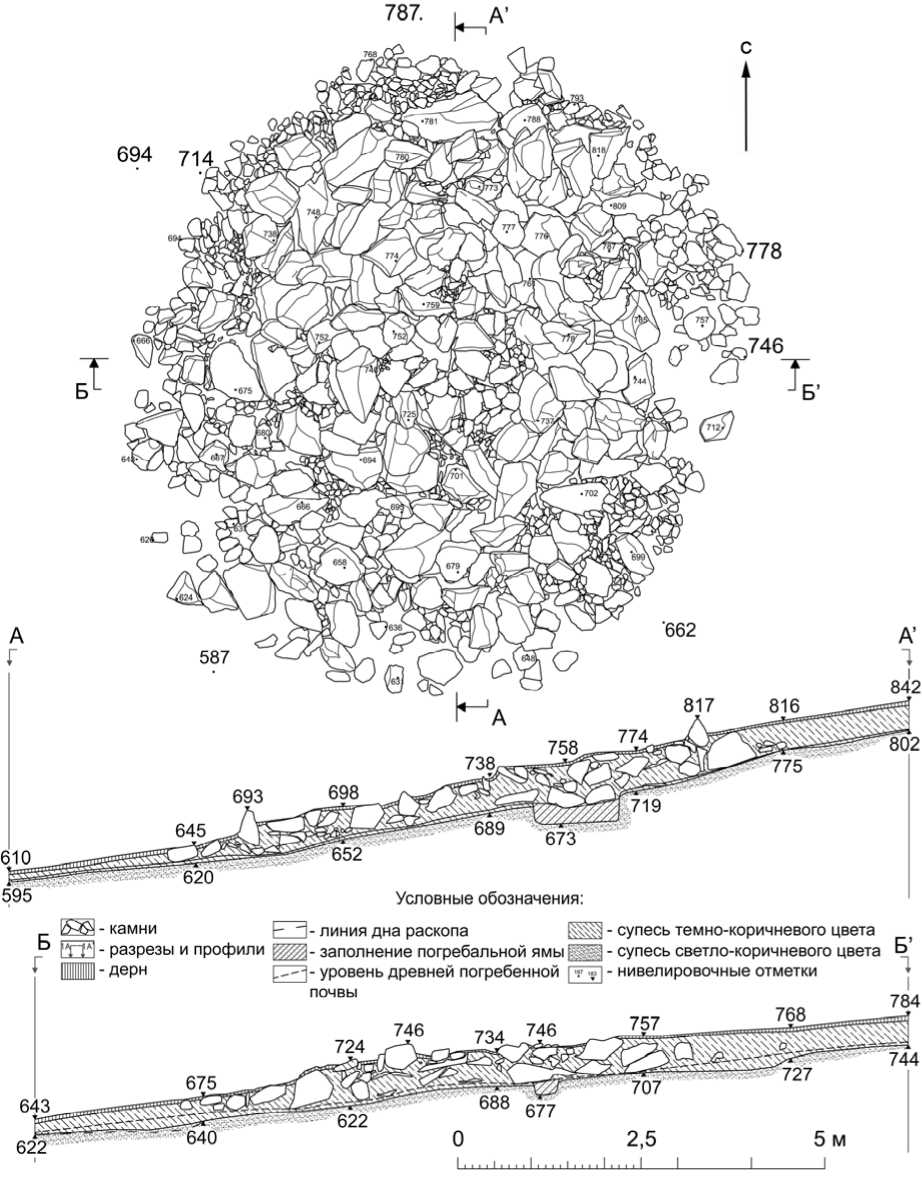

В центральной части кургана, на уровне погребенной почвы, находилось перекрытие могилы в виде выкладки прямоугольной формы (2,5 × 1,5 м) из уплощенных каменных плит, уложенных в один слой. Камни, вероятно, опирались на несохранившийся бревенчатый накат. Могила представляла собой грунтовую яму подпрямоугольной формы, размерами 2 × 0,6 м и глубиной от уровня древней погребенной поверхности 0,3 м. Она ориентирована длинной осью по линии СЗ – ЮВ. В яме находилось непотревоженное захоронение мужчины в возрасте 30–40 лет (рис. 3; 4, 1). Погребенный был уложен в могилу вытянуто, на левом боку вполоборота, и ориентирован головой на северо-запад. Прямая левая рука покоилась вдоль туловища, правая лежала кистью на костях таза. Правое плечо находилось выше левого и было заметно смещено в сторону ног, позвоночник искривлен, его шейный отдел разрушен. Именно такое смещение костей скелета происходит при разложении органических подушек, подкладываемых под голову, плечо и спину погребенных для придания им классической «карасукской» позы – на боку вполоборота [Лазаретов, 1995. С. 42–45].

Среди сохранившихся костей кисти левой руки были обнаружены два необработанных альчика барана. По всей видимости, они были зажаты в руке погребенного. Под правой половинкой таза мужчины лежал бронзовый слабоизогнутый нож (рис. 4, 2 ). Вероятно, на момент погребения он располагался в ножнах на поясе погребенного. В процессе разбора заполнения слева от скелета и немного выше уровня залегания его костей обнаружены переотложенные грызунами два роговых трехдырчатых пса-лия (рис. 4, 3 – 4 ). Один, крайне плохой сохранности, представлен одним окончанием и остатком средней части предмета со следами трех отверстий – двумя крайними в одной плоскости и одним центральным в противоположной. У второго псалия также утрачено одно окончание (сломано по крайнему отверстию). В заполнении могилы у левого локтя погребенного найден бронзовый наконечник стрелы (рис. 4, 5 ). Еще один наконечник стрелы, костяной, обнаружен у правого бедра (рис. 4, 6 ). Оба предмета, так же как и псалии, перемещены грызунами.

Приступая к культурно-хронологической интерпретации полученных находок, необходимо отметить особое расположение данного памятника. По современному административному делению могильник Саяны-По-граничное-4 находится на территории юга Красноярского края. Однако исторически и географически эта местность является

,746

камни

734 746

‘^^640

_ 784

768 -—===^

842 8i6__=«=s^d ^4^^^802

787. L А’

62Т

ЮЗ • разрезы и профили [■-Дерн

694 714

Б

645 V Г

• П - линия дна раскопа 1$^ -

^^- заполнение погребальной ямы ^^й] -^)- уровень древней погребенной ргУ]-почвы супесь темно-коричневого цвета супесь светло-коричневого цвета нивелировочные отметки

2,5 5 м

..| । _________________I_________________I

А

Условные обозначения;

>°

688 677

Рис. 1 . План и разрезы кургана 7 могильника Саяны-Пограничное-4

частью Тувы. От степей Хакасско-Минусинской котловины его отделяют труднопроходимые горные хребты Саян, тогда как знаменитые курганы Аржан-1 и Аржан-2

находятся от него на удалении не более 20 км. Таким образом, полученные нами материалы следует рассматривать именно в контексте развития культур эпохи поздней

Рис. 2 (фото). Крепида, перекрытие могилы и поминальная выкладка кургана 7 могильника Саяны-Пограничное-4. Вид с востока

бронзы и предскифского времени Тувы, а не Красноярского края или Хакасии. К сожалению, эти исторические периоды в Туве изучены крайне слабо. Проблема заключается в том, что абсолютное большинство исследованных археологами херексуров и курганов монгун-тайгинской культуры эпохи поздней бронзы оказались безынвентарными. Все схемы их развития, хронологические привязки строятся исключительно на основе анализа конструкций погребальных сооружений и обряда захоронения. Обнаруженный в погребении кургана 7 могильника Саяны-Пограничное-4 вещевой материал позволяет на базе широкого круга сопоставлений вполне обоснованно и с хорошей точностью установить дату конкретного захоронения.

Найденные в кургане 7 роговые псалии по своему типу практически идентичны. Они несколько отличаются формой и размерами. Скорее всего, это обусловлено характером изначальной заготовки. Псалии слабоизогнуты и имеют три отверстия, два крайних в одной плоскости и центральное в противоположной. К сожалению, степень сохранности изделий не позволяет нам с полной уверенностью определить их размеры. Наиболее вероятно, что они составляли, предполагая симметричность изделий, для одного псалия 13,5 см в длину и 1,8 см в толщину (в центральной части), а для друго-

Рис. 3 (фото). Погребение кургана 7 могильника Сая-ны-Пограничное-4. Вид с юго-востока

Рис. 4 . Погребение и находки из кургана 7 могильника Саяны-Пограничное-4: 1 – план погребения; 2 – нож; 3 , 4 – псалии; 5 , 6 – наконечники стрел ( 2 , 5 – бронза; 3 , 4 – рог; 6 – кость)

го 12 см в длину и 1,4–1,6 см в толщину. Отверстия псалиев подпрямоугольные по форме, размерами от 1,2 × 0,6 до 1,7 × 0,8 см.

Впервые такого рода изделие было обнаружено в 1929 г. при раскопках погребения № 69 могильника у горы Тапхар на левом берегу Селенги в окрестностях г. Улан-Удэ. Захоронение в прямоугольной ограде было разграблено, кости человека перемещены. Кроме трехдырчатого псалия в погребении найдены фрагменты плоскодонного сосуда, украшенного налепными валиками и рядом ямок под отогнутым венчиком, а также два обломка костяного стержня с приостренны-ми концами [Сосновский, 1941. С. 288–289. Рис. 14, 2, 4; 15, 1]. Первоначально памятники культуры плиточных могил относили к скифскому времени в пределах VI–III вв. до н. э., теперь же эти комплексы датируются эпохой поздней бронзы и раннескифским периодом – XIII–VII вв. до н. э. [Там же. С. 308; Цыбиктаров, 1998. С. 605].

Аналогичный трехдырчатый псалий с отверстиями в разных плоскостях был обнаружен М. П. Грязновым и М. Н. Комаровой в землянке 1 поселения Каменный Лог I. В нашем распоряжении имеется его детальная прорисовка. В сводной работе Э. Б. Ва-децкой упоминаются два роговых псалия из этого поселения и приводится схематический рисунок одного из них [Вадецкая, 1986. С. 74. Табл. V, 25 ]. Судя по нему, все три отверстия у второго псалия располагались в одной плоскости. Дата этого поселения определена М. П. Грязновым в пределах X–VIII вв. до н. э. [Грязнов, 1965. С. 66].

Целая серия псалиев получена Д. Г. Савиновым в ходе раскопок поселения Торга-жак на юге Хакасии в 1988–1990 гг. Все они трехдырчатые, но по характеру оформления и расположению отверстий отличаются друг от друга [Савинов, 1996. С. 25–26. Рис. 3]. Здесь представлены экземпляры с отверстиями как в одной плоскости, так и в разных плоскостях. Имеется даже «гибридный» вариант псалия, у которого отверстия сделаны как бы в одной плоскости, но под разными углами относительно друг друга. Автор раскопок поселение датирует X–IX вв. до н. э. [Там же. С. 46]. По нашей периодизации, этот комплекс принадлежит ко 2-му этапу эпохи поздней бронзы Хакасско-Минусинской котловины и относится к периоду XII–XI вв. до н. э. [Лазаретов, Поляков, 2008. С. 46, 53].

Роговой трехдырчатый псалий с отверстиями в разных плоскостях обнаружен И. П. Лазаретовым при раскопках жилища 1 на поселении Бырганов IV в Аскизском районе Республики Хакасия. Данный комплекс датируется довольно узкими временными рамками. Он содержал только позднелугав-скую керамику хронологического горизонта 3-в и был, в свою очередь, перекрыт курганами баиновского этапа эпохи поздней бронзы могильника Бырганов V. Наиболее вероятная дата функционирования жилища 1

и поселения в целом – IX в. до н. э. [Там же].

Вероятно, этим же временем следует датировать и два псалия с отверстиями в разных плоскостях, найденные при раскопках могильника Устинкино, расположенного на северо-западе Хакасии [Савинов, Бобров, 1983. С. 56. Рис. 25]. У нас есть основания полагать, что большая часть материалов, обнаруженных в ямах на территории могильника и в насыпях курганов, относится к предшествующему поселенческому слою. Там встречена только позднелугавская керамика хронологического горизонта 3-в, тогда как в самих погребениях курганов представлена посуда типологически более поздняя, сопоставимая с баиновской. Узкая дата устинкинских псалиев в пределах IX в. до н. э., предложенная нами, не противоречит хронологическому интервалу, установленному авторами раскопок для этого могильника (первая треть I тыс. до н. э.), а лишь уточняет его.

Роговые псалии с отверстиями в одной плоскости и с отверстиями в разных плоскостях обнаружены в целом ряде комплексов на территории юга Западной Сибири: в поселениях Ирмень I [Матвеев, 1993. Табл. 9, 35 ], Еловка [Матющенко, 1974. Рис. 45, 3 – 4 ; 48, 1 – 2 ], Тамбар [Членова, Бобров, 1991. Рис. 2, 4 , 5 ]. К сожалению, эти памятники датируются в очень широком хронологическом диапазоне, охватывающем как эпоху поздней бронзы, так и раннескифское время.

Изделия скифской эпохи с территории Тувы и сопредельных регионов обычно имеют отверстия, расположенные только в одной плоскости. Такой псалий был найден в 1963 г. Т. Н. Троицкой на поселении Ор-дынское-9, к югу от Новосибирска. Поселение относится к большереченской культуре лесостепного Приобья и датируется серединой I тыс. до н. э. По мнению автора раскопок, псалии данного типа были распространены в VIII–VI вв. до н. э. [Троицкая, Бородовский, 1994. С. 8].

Изогнутый псалий с окончаниями, оформленными в виде стилизованных птичьих головок, был найден в могиле 8, кургана 13 могильника Гришкин Лог [Максименков, 2003. С. 56. Рис. 25, 6]. Пока это единственный случай обнаружения предмета конской узды в погребениях Минусинской котловины эпохи ранних кочевников. М. П. Грязнов относил памятник к VII–VI вв. до н. э., при этом отмечая, что погребальный инвентарь «принадлежит частью к поздним формам баиновского этапа, частью формам, вполне характерным для следующего, подгорнов-ского этапа» [Грязнов, 1965. С. 68–69]. В дальнейшем он предложил датировку для ранних баиновских комплексов VIII в. до н. э., для памятников черновского и подгорнов-ского этапов VII–VI вв. до н. э. [Грязнов и др., 1979. С. 4–5]. По мнению Г. А. Мак-сименкова, памятник Гришкин Лог принадлежит к баиновскому этапу тагарской культуры и датируется VII–VI или VII–V вв. до н. э. [2003. С. 76]. Н. Л. Членова отнесла его к карасук-тагарской группе памятников и указала дату VII в. до н. э. [1972. С. 130]. Мы же полагаем, что могильник Гришкин Лог не имеет ничего общего с комплексами баиновского этапа эпохи поздней бронзы, а является классическим раннеподгорновским памятником тагарской культуры. В данном случае важно, что независимо от культурной атрибуции этого комплекса обнаруженный в нем псалий не может датироваться ранее, чем VIII–VII вв. до н. э. и относится уже к скифской эпохе.

Наконец, собственно в Аржане-1 и других, синхронных ему, раннескифских памятниках Алтая и Тувы обнаружены роговые псалии с отверстиями только в одной плоскости [Грязнов, 1980. Рис. 30; Полось-мак, 1993. Рис. 3]. Они существенно различаются по форме и типу, но этот определяющий признак остается неизменным.

Суммируя вышеизложенное, подведем предварительный итог. Первые роговые и костяные псалии на территории Саяно-Ал-тая известны с периода не ранее XII, а скорее XI в. до н. э. Это находки в поселении Торгажак, которое мы относим ко 2-му этапу эпохи поздней бронзы Хакасско-Минусинской котловины [Лазаретов, Поляков, 2008. С. 41, 53]. На протяжении нескольких веков псалии с отверстиями в разных плоскостях и изделия с отверстиями в одной плоскости существовали параллельно, как следует из материалов того же Торгажака и поселения Каменный Лог I. По мнению Д. Г. Савинова, неустойчивость стандартов, по которым изготавливались псалии эпохи поздней бронзы, свидетельствует об интенсивном поиске наиболее рационального решения этой важнейшей детали конской упряжи. Шел интенсивный поиск эффективных способов управления лошадью, от- ражающий последовательные этапы создания комплекса снаряжения верхового коня – сначала значительно варьируются псалии, употреблявшиеся с кожаными (мягкими) удилами; затем столь же разнообразными оказываются самые ранние бронзовые удила при уже устоявшемся характере оформления псалиев [Савинов, 1996. С. 26]. К началу скифской эпохи оптимальная форма была выработана. В обиходе сохранился единственный тип псалиев – с отверстиями в одной плоскости. Достоверных находок изделий с отверстиями в разных плоскостях в комплексах раннего железного века нам не известно. Верхней границей периода их бытования, вероятно, следует считать момент строительства кургана Аржан-1, рубеж IX– VIII вв. до н. э. Соответственно псалии из кургана 7 могильника Саяны-Пограничное-4 должны датироваться в диапазоне XI–IX вв. до н. э.

Анализ других находок из погребения позволяет еще больше сузить предлагаемую дату. Костяной втульчатый наконечник стрелы из кургана 7 сохранился довольно плохо. Он имел овальное сечение и достигал в длину 3–4 см. Подобные предметы массово представлены в комплексах эпохи бронзы, раннего железного века и мало что дают с точки зрения хронологической привязки комплексов. Гораздо интереснее в этом плане бронзовый наконечник стрелы. Изделие имело листовидное перо с максимальным расширением в нижней части, довольно мощную нервюру и небольшую втулку, на 0,5 см выступающую за его пределы. Общая длина наконечника составляла 4 см, максимальная ширина пера – 1,4 см. Металлические наконечники стрел различных типов появляются еще в эпоху средней бронзы, в памятниках андроновской культурно-исторической общности. Они отличаются способом изготовления (литые или кованые), насадом (втульчатые или черешковые), формой и размерами. Эволюция развития наконечников, по мнению Н. А. Аванесовой, заключалась в уменьшении их общих размеров, увеличении нервюры и сокращении длины втулки [Аванесова, 1991. С. 42]. Ближайшей и пока единственной для эпохи поздней бронзы Тувы и Хакасско-Минусинской котловины аналогией с наконечником из кургана 7 могильника Саяны-Погра-ничное-4 является изделие, обнаруженное Н. В. Леонтьевым в ограде 4 могильника

Кривая VI. Оно имеет более вытянутую форму, ланцетовидное перо с четко выраженной нервюрой, и втулку длиной 1,8 см. Общая длина предмета составляет 6,8 см, ширина – 1,4 см. По всем параметрам этот наконечник выглядит более архаичным, чем изделие из могильника Саяны-Погранич-ное-4. Это при том, что Кривая VI, по нашей периодизации, уверенно датируется хронологическим горизонтом 3-б эпохи поздней бронзы, т. е. концом X – началом IX в. до н. э. [Лазаретов, Поляков, 2008. С. 46, 53].

По размерам и пропорциям наконечник из могильника Саяны-Пограничное-4 почти в точности соответствует некоторым изделиям из кургана Аржан-1 [Грязнов, 1980. Рис. 11, 8 , 12 ]. Единственным существенным отличием является форма пера. У ар-жанских изделий перо ромбическое, а максимальное расширение приходится на его середину. Получается, что наконечник из кургана 7 по своим характеристикам занимает промежуточное положение между изделиями из Кривой VI и Аржана-1, явно тяготея к последнему. Соответственно наиболее реалистичной датой для предмета из могильника Саяны-Пограничное-4 может считаться IX в. до н. э.

Бронзовый нож, обнаруженный в кургане 7, относится к уникальному типу, не имеющему прямых аналогий в комплексах и случайных находках на территории Саяно-Алтая. Это довольно массивное, дугообразное изделие без навершия, что уже само по себе является редкостью для этого региона. Его рукоять оформлена двумя продольными желобками, образовавшиеся по краю бортики украшены насечками, имитирующими шнуровой орнамент. Переход от лезвия к рукояти ничем не выделен, кончик клинка едва заметно отогнут. Общая длина изделия составляет 18,5 см, максимальная ширина – 1,5 см. Рабочая кромка лезвия откована с двух сторон.

Дугообразные ножи сходных пропорций появляются в Хакасско-Минусинской котловине еще на 1-м (карасукском) этапе эпохи поздней бронзы. Однако эти изделия обычно имеют приостренный обушок, кольцевое навершие и двояковогнутую рукоять с острыми наружными краями, а место перехода к клинку у них выделено рельефным орнаментом. Ножи 2-го и 3-го этапов более разнообразны по форме, типу наверший, орнаментации и сечению рукояти, но у них переход к лезвию обязательно оформлен уступом, шипом или гардой. И только на 4-м (баиновском) этапе эпохи поздней бронзы в комплексах появляются плоские дугообразные ножи без навершия, либо с на-вершием в виде кольца или полукольца [Лазаретов, Поляков, 2008]. Рукоять у них обычно гладкая, прямоугольная в сечении, но есть и орнаментированные экземпляры [Членова, 1972. Табл. 7, 17, 26; 39, 2, 14]. Именно ножи из комплексов баиновского этапа эпохи поздней бронзы Хакасско-Минусинской котловины следует рассматривать в качестве аналогов изделий из кургана 7 могильника Саяны-Пограничное-4. Памятники баиновского типа прекрасно вписываются в заданный выше хронологический интервал и еще более его конкретизируют – конец IX – начало VIII в. до н. э. [Лазаретов, Поляков, 2008. С. 53]. Применительно к кургану 7 могильника Саяны-По-граничное-4 датировка VIII в. до н. э. должна быть исключена. Он, как уже отмечалось, расположен рядом с курганом Аржан-1. Время возведения этого монументального комплекса – рубеж IX–VIII вв. до н. э., дает нам верхний предел существования могильника на р. Иджим. В итоге мы получаем еще более узкую дату кургана 7 – вторая половина IX в. до н. э.

На территории собственно Тувы нам пока известен единственный комплекс, сопоставимый с иджимским захоронением. Это погребение в кургане 7 могильника Куйлуг-Хем I. В нем обнаружен дугообразный нож с кольцевым навершием, два неорнаменти-рованных плоскодонных баночных сосуда и четырехлапчатая привеска [Дэвлет, 1988. С. 119–121]. Этот вещевой набор полностью соотносится с находками в памятниках баи-новского этапа Хакасско-Минусинской котловины, к примеру, из могильника Аскиз VI [Членова, 1972. Табл. 39]. Особенно показательны четырехлапчатые привески, которые даже на территории Хакасии встречаются крайне редко и только в комплексах финала эпохи поздней бронзы. Ножи из Аскиза VI и Куйлуг-Хема I из всей огромной выборки региона Саяно-Алтая имеют максимальное сходство с экземпляром из кургана 7 могильника Саяны-Пограничное-4, что лишний раз указывает на его относительно поздний возраст.

Если хронологическая позиция иджим-ского захоронения с большой вероятностью может быть определена, то его культурная принадлежность далеко не столь очевидна. Отдельно взятое погребение кургана 7 могильника Саяны-Пограничное-4 с некоторыми оговорками еще может быть втиснуто в рамки монгун-тайгинской культуры Тувы. Однако оно вовсе не является уникальным. В 2013–2014 гг. в долине р. Иджим Саянской экспедицией ИИМК РАН (руководитель А. В. Поляков) было обнаружено еще три подобных захоронения, по одному комплексу в могильниках Куярт-1 (раскопки С. А. Александрова), Маральское-2 (раскопки Н. А. Боковенко) и Саяны-Пограничное-6 (раскопки И. П. Лазаретова). Это были круглые курганы с неглубокими грунтовыми ямами, перекрытыми плоскими камнями. Погребенные в них люди ориентированы головой на северо-запад и лежат в классической «карасукской» позе – на боку вполоборота. И во всех захоронениях обнаружены бронзовые изделия. Для монгун-тайгинских комплексов Тувы это не типичная ситуация. Только в одном кургане, более чем из ста исследованных сооружений этой культуры, обнаружены артефакты – несколько каменных наконечников стрел. Да и они, вероятно, попали в могилы вместе с телами покойников. Налицо явное расхождение в самой концепции погребальной обрядности монгун-тайгинцев и людей, проживавших на Иджиме.

Судя по сопроводительному инвентарю, иджимские захоронения не являются одновременными, а перекрывают довольно широкий хронологический диапазон в пределах XII–IX вв. до н. э. И все это время их погребальная обрядность сохранялась стабильной. Конструкции оград, могил, ориентировка и поза погребенных оставались неизменными. Хронология и периодизация памятников монгун-тайгинской культуры, напротив, базируется на изменениях типов погребальных сооружений и вариантов обряда захоронения [Чугунов, 1994. С. 44–48; Семенов, 2000. С. 141–145]. Погребения в грунтовых ямах считаются наиболее ранними. Их сменяют захоронения на горизонте в каменных цистах и ящиках. Иджимские комплексы, особенно курган 7 могильника Саяны-Пограничное-4, в эту схему никак не вписываются. Возникающие противоречия можно снять, признав существование особой иджимской группы памятников эпохи поздней бронзы, расположенной на стыке административной границы юга Красноярского края и северо-восточной Тувы. Вопросы ее локализации, хронологии и соотношения с монгун-тайгинской культурой требуют дополнительной проработки.

Список литературы Погребение финальной стадии эпохи поздней бронзы в истоках реки Иджим (Ермаковский район Красноярского края)

- Аванесова Н. А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы Азиатской части СССР. В сокращении (по металлическим изделиям). Ташкент: ФАН, 1991. 200 с.

- Вадецкая Э. Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. Л.: Наука, 1986. 179 с.

- Грязнов М. П. Работы Красноярской экспедиции//КСИА. 1965. Вып. 100. С. 62-71.

- Грязнов М. П. Аржан -царский курган раннескифского времени. Л.: Наука, 1980. 61 с.

- Грязнов М. П., Завитухина М. П., Комарова М. Н., Миняев С. С., Пшеницына М. Н., Худяков Ю. С. Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. Новосибирск: Наука, 1979. 167 с.

- Дэвлет М. А. Погребение эпохи поздней бронзы в Туве//Хронология и культурная принадлежность памятников каменного и бронзового веков Южной Сибири. Барнаул, 1988. С. 119-121.

- Лазаретов И. П. Каменноложские погребения могильника Арбан I//Южная Сибирь в древности. Археологические изыскания. СПб., 1995. Вып. 24. С. 39-46.

- Лазаретов И. П., Поляков А. В. Хронология и периодизация комплексов эпохи поздней бронзы Южной Сибири /Этнокультурные процессы в Верхнем Приобье и сопредельных регионах в конце эпохи бронзы. Барнаул, 2008. С. 33-55.

- Максименков Г. А. Материалы по ранней истории тагарской культуры. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. 192 с.

- Матвеев А. В. Ирменская культура в лесостепном Приобье. Новосибирск, 1993. 182 с.

- Матющенко В. И. Еловско-ирменская культура//Из истории Сибири. Томск, 1974. Вып. 12. 195 с.

- Полосьмак Н. В. Исследование памятников скифского времени на Укоке//Altaica. 1993. № 3. С. 21-31.

- Савинов Д. Г. Древние поселения Хакасии: Торгажак. СПб.: Петербургское востоковедение, 1996. 112 с.

- Савинов Д. Г., Бобров В. В. Устинкинский могильник//Археология Южной Сибири. Кемерово, 1983. Вып. 12. С. 34-71.

- Членова Н. Л. Хронология памятников карасукской эпохи. М.: Наука, 1972. 248 с.

- Семенов В. А. Этапы сложения культуры ранних кочевников Тувы//Мировоззрение. Археология. Ритуал. Культура. СПб., 2000. С. 134-157.

- Сосновский Г. П. Плиточные могилы Забайкалья//Тр. Отдела истории первобытной культуры. Л., 1941. Т. 1. С. 273-310.

- Троицкая Т. Н., Бородовский А. П. Большереченская культура лесостепного Приобья. Новосибирск: Наука, 1994. 184 с.

- Цыбиктаров А. Д. Место культуры плиточных могил в древней истории Забайкалья//Сибирь в панораме тысячелетий. Новосибирск. 1998. Т. 1. С. 600-608.

- Членова Н. Л., Бобров В. В. Смешанные лугавско-ирменские памятники района Кузнецкого Алатау//Проблемы археологии Евразии. М.: Вост. лит., 1991. С. 143-180.

- Чугунов К. В. Монгун-тайгинская культура эпохи поздней бронзы Тувы (типологическая классификация погребального обряда и относительная хронология)//Петербургский археологический вестник. СПб., 1994. № 8. С. 43-53.