Погребение из Лайск: к вопросу о связях населения пшеворской культуры и восточноевропейско-прибалтийской лесной зоны

Автор: Белевец В.Г., Возняк М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 254, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется погребение 3 могильника Лайски, расположенного на территории Восточной Мазовии в центрально-восточной Польше. Оно относится к пшеворской культуре и датируется фазой В2/С1 римского периода - около второй половины II в. Костюм погребенной в нем женщины выделяется чужеродным для этой культурной среды элементом - ожерельем, которое состояло из стеклянных бус, бронзовых спиралек и подвески-лунницы, украшенной красной и зеленой эмалью. Его состав и реконструируемый способ компоновки типичны для стиля т. н. варварских эмалей. Ожерелье указывает на связь или первоначальную принадлежность его владелицы к широко понимаемой общности культур Прибалтики и лесной зоны Восточной Европы. Вероятно, эта женщина происходила с территории Мазурии, населенной балтскими племенами богачевской культуры, или соседних регионов Восточного Подляшья и белорусского Побужья, занятых населением постзарубинецкого горизонта. Вместе с тем в составе ожерелья присутствует элемент, несомненно привнесенный в это украшение на территории Мазовии, - цепочка из кольчужных колец. Наряду с особенностями погребального обряда и общим составом инвентаря, эта деталь свидетельствует о полной адаптации и включении владелицы ожерелья в состав пшеворской общины - восточных германцев, которые отождествляются с историческим союзом вандальских племен.

Вещи круга выемчатых эмалей, лунница, пшеворская культура, римский период

Короткий адрес: https://sciup.org/143167120

IDR: 143167120

Текст научной статьи Погребение из Лайск: к вопросу о связях населения пшеворской культуры и восточноевропейско-прибалтийской лесной зоны

Рис. 1. Локализация могильника у д. Лайски

Могильник в Лайсках1 является одним из крупнейших памятников римского времени, известных на территории Восточной Мазовии (рис. 1). Он был открыт в 40-х гг. прошлого столетия в ходе сельcкохозяйственных работ, которые повредили здесь несколько погребений. Раскопки на памятнике велись в конце 1940-х, в 1970-х и начале 1990-х гг. (Gądzikiewicz, 1949; Liana, 1961. S. 216. Tabl. I–II; Głosik, 1983. S. 242; Kruk, Kulisiewicz, 1978; 1979; Kruk, Kulisiewicz-Kubielas, 1980; Kruk, 1994). В ходе этих исследований было изучено не менее 250 археологических объектов, в основном – погребения пшеворской и вельбарской культур римского периода. Многие из них содержали богатый и разнообразный погребальный инвентарь, состоящий из украшений и деталей одежды, предметов быта, оружия и деталей вооружения (преимущественно в погребениях мужчин). Но один из интереснейших комплексов, безусловно, содержит открытое здесь в 1977 г. погребение 3, которое выделяется среди прочих нетипичным для данной культурной среды и региона инвентарем.

Погребение 3 2

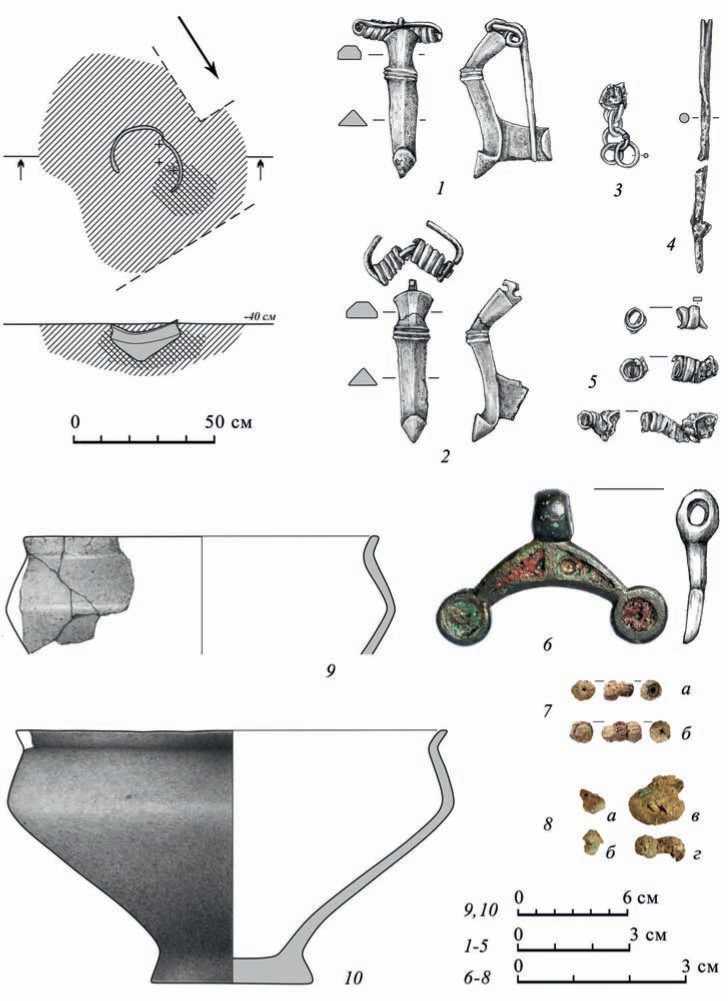

Небольшая, частично поврежденная яма, имевшая в плане форму, близкую к овальной, размерами около 80 × 70 см, была вытянута по линии север – юг; в сечении сегментовидная, глубиной до 17 см (рис. 2). Была заполнена коричневатосерым, а в центральной части – черным грунтом с пепельно-угольными включениями. По всему ее объему выступали кальцинированные кости, а также мелкие, преимущественно вторично обожженные, обломки керамики и два оплавленных фрагмента фибулы. В центре погребальной ямы была установлена глиняная урна, внутри которой находились пережженные кости3 и предметы из металла и стекла.

Инвентарь:

-

1. Фибула 2-й серии IV группы О. Альмгрена со сплавом меди (рис. 2: 1 ) – мазовецкого варианта по Т. Домбровской ( Dąbrowska , 1995). Слегка подплавлена, длина – 4,3 cм, ширина – 2,3 см; пружина на железной оси, на спинке гребешок с двумя поперечными бороздами, на окончании ножки – коническая кнопка с небольшими округлыми углублениями по бокам (возможно, дефект отливки или повреждение).

-

2. 6 оплавленных фрагментов идентичной фибулы, но с пружиной на оси из сплава меди (рис. 2: 2 ).

-

3. Обгоревшая цепочка – фрагмент железной кольчуги, по крайней мере 2 звена которой соединены при помощи заклепок; сохранившаяся длина – 2 см (рис. 2: 3 ).

-

4. Обгоревшая железная иголка (в двух фрагментах) с обломанным ушком, сохранившаяся длина – 6,5 см (рис. 2: 4 ).

-

5. 3 спиральки из сплава меди, скрученные из узкой ленты; к двум из них приплавились кусочки стекла (рис. 2: 5 ), длина 0,7 см, 1,1 см, 1,9 см.

-

6. Лунница из сплава меди (рис. 2: 6 ) со следами термического воздействия. Ушко ленточное, несколько выпуклое с внешней стороны, тулово дуговидной формы, на окончаниях которого находятся маленькие округлые щитки. На последних находятся круглые, а на плечиках – подтреугольной формы, выгнутые по форме тулова гнезда, заполненные эмалью. Лунница пострадала от термического воздействия, поэтому трудно с уверенностью говорить о первоначальном

-

7. 5 обгоревших, приплавленных друг к другу круглых бус, или 2 сегментовидные бусины (рис. 2: 7 ) из глухого стекла белого и красного цвета; длина 0,6 и 0,8 см, максимальный диаметр – 0,4 см.

-

8. 4 небольших фрагмента оплавленного, полностью деформированного зеленоватого стекла (рис. 2: 7 ).

-

9. Обгоревший фрагмент глиняного сосуда (миски?) с отогнутой наружу шейкой и биконическим туловом (рис. 2: 9 ). Поверхность первоначально гладкая (лощеная?), в настоящее время повреждена, серого и коричневато-бежевого цвета. Диаметр венчика 23 см, сохранившаяся высота – 6 см.

-

10. Урна – глиняная чернолощеная миска с отогнутой наружу шейкой, ребристым туловом, сглаженное плечико которого находится около 2/3 высоты сосуда, и выделенным дном (рис. 2: 10 ). Диаметр по венчику 23 см, диаметр дна 8,5 см, высота 13,5 см.

-

11. 10 нехарактерных обгоревших фрагментов глиняных сосудов пшевор-ской культуры.

-

12. 3 небольших фрагмента глиняных лепных сосудов, вероятно, бронзового или раннего железного века.

Рис. 2. План, профиль и инвентарь погребения 3 могильника Лайски

1, 2, 5 – сплав меди; 3, 4 – железо; 6 – сплав меди и эмаль; 7, 8 – стекло; 9, 10 – глина. Рисунки К. Дэйтровской, фото М. Возняк цвете эмалевых вставок. Вероятнее всего, они были заполнены красным глухим стеклом, причем в гнездах на одном из щитков и противоположном плече поверх красной эмали наложен слой непрозрачного стекла зеленого цвета4. Ширина лунницы составляет 4,1 см, высота – 2,8 см.

Погребальный инвентарь этого комплекса явно синкретичен. Образующие его изделия можно разделить на две группы: вещи местного производства и чужеродные. Первую образуют фибулы и посуда. Эти предметы крайне важны для нас, поскольку позволяют четко датировать комплекс, а также рассмотреть вопрос о его культурной принадлежности. Cледует учитывать, что в римское время некрополь в Лайсках использовался носителями двух культур. В раннеримский период здесь совершали погребения носители пшеворской, а в позднеримский – вельбарской культур. На границе этих горизонтов в фазе В2/С1 (то есть примерно во второй половине II в.) памятник использовался обеими общинами, и к этой фазе относятся также комплексы смешанного, пшеворско-вельбарского характера ( Andrzejowski , 1989. S. 107). Проблема культурной интерпретации существует и в отношении рассматриваемого нами комплекса: погребение 3 соотносилось различными авторами с населением как вельбарской, так и пшеворской культур (см., напр.: Ibid. S. 117; Bitner-Wróblewska , 1989. S. 162; 1993. S. 126. Прим. 13; Белевец , 2008. С. 215).

Датировка комплекса опирается на найденные в нем фибулы (рис. 2: 1, 2 ). Оба экземпляра двухчастные – пружина в них является отдельным конструктивным элементом. Они принадлежат к специфическому мазовецкому варианту застежек, производных от сильнопрофилированных IV группы О. Альмгрена, которые возникают в результате местного развития т. н. тромбоновидных фибул

( Dąbrowska , 1995. S. 10–14; 1998. S. 151–153). Фибулы мазовецкого варианта типичны для восточной части ареала пшеворской культуры (в правобережье Вислы – на Восточной Мазовии и Подляшье) и датируются концом фазы В2, но прежде всего – фазой В2/С1 ( Dąbrowska , 1995. S. 19–23; Andrzejowski, Cieśliń-ski , 2007. S. 289). Немногочисленные их экземпляры происходят с памятников вельбарской культуры, масломенчской группы и балтийского круга культур; отдельные находки известны также на территории Западной Беларуси и Украины (см.: Andrzejowski, Cieśliński , 2007. S. 289, 292. Ryc. 12; Beljavec , 2016. S. 62). Подавляющая масса фибул мазовецкого варианта, открытых до настоящего времени в Восточной Мазовии, происходит из комплексов или площади памятников пшеворской культуры; прочие же не имеют четкого культурного контекста. Типичен для пшеворской культуры и сосуд, использованный в погребении 3 в качестве урны, – миска с биконическим туловом и выделенным дном (рис. 2: 10 ) (см.: Liana , 1970. S. 439. Tabl. II: 13 ). Она находит близкие соответствия в керамическом комплексе памятников этого региона: например, среди мисок варианта IIE2 в типологии, разработанной для керамического комплекса могильника Надколе-2, или B.1.4 в материалах могильника Каменьчык, где подобные миски датируются раннеримским временем ( Dąbrowska , 1997. S. 105; Andrzejowski , 1998. S. 89). К этому же периоду на основании морфологических особенностей следует отнести и фрагмент второго сосуда, вероятно миски, найденный в заполнении погребальной ямы (рис. 2: 9 ).

Таким образом, погребение 3 могильника Лайски следует датировать фазой B2/C1, не исключая финала фазы B2 (т. е. приблизительно в рамках середины – второй половины II в.), и отнести к пшеворской культуре. Отсутствуют какие-либо данные, позволяющие связывать его с населением вельбарской культуры. Предложенной интерпретации не противоречит и характер погребального обряда – в рассматриваемый период урновые погребения в небольших ямах, часто с зольно-угольными включениями и обгоревшим инвентарем, являлись формой, вполне типичной для памятников пшеворской культуры данного региона (см.: Dąbrowska , 1997. S. 108–114; Andrzejowski , 1998. P. 99, 100; Ziemlińska-Odojowa , 1999. S. 126–128).

Другую группу предметов в инвентаре этого погребения образуют очевидные и/или вероятные импорты. Скорее всего, первоначально они были составлены в короткое ожерелье из чередующихся спиралевидных пронизок и бус, центральное место в котором занимала украшенная эмалями лунница (рис. 2: 3, 5–8 ).

Безусловно, наиболее ярким элементом в составе этого украшения являлась лунница (рис. 2: 6). Ее характеризирует дуговидное тело и маленькие круглые щитки без отростков. На основании этих признаков лунница из Лайск может быть отнесена к типу ІА по И. К. Фролову (Фролов, 1980). Такие подвески принадлежат к стилистически наиболее ранним вариациям лунниц круга восточноевропейско-прибалтийских эмалей. В рамках их эволюции, предложенной А. М. Обломским и Р. В. Терпиловским, лайская занимает «промежуточное положение» между подвесками двух ранних этапов: дуговидное тело и круглые щитки без отростков характерны для стадии 1, но эмалевые вставки на плечах типичны для подвесок стадии 2 (Обломский, Терпиловский, 2007. С. 119). В более развитой эволюционной схеме И. К. Фролова по тем же критериям наша лунни-ца может быть помещена на границе этапов А и Б (Фролов, 1980. С. 111–115). В настоящее время для типологически ранних подвесок этого круга предлагается датировка около середины – второй половины ІІ в. – в целом синхронная фазе B2/C1 центральноевропейской относительной хронологии (Обломский, Тер-пиловский, 2007. С. 118, 119, 123. Рис. 138; см. также: Гороховский, 1982а; 1982б; 2008. С. 619, 620; ср.: Фролов, 1980. С. 111, 117, 121).

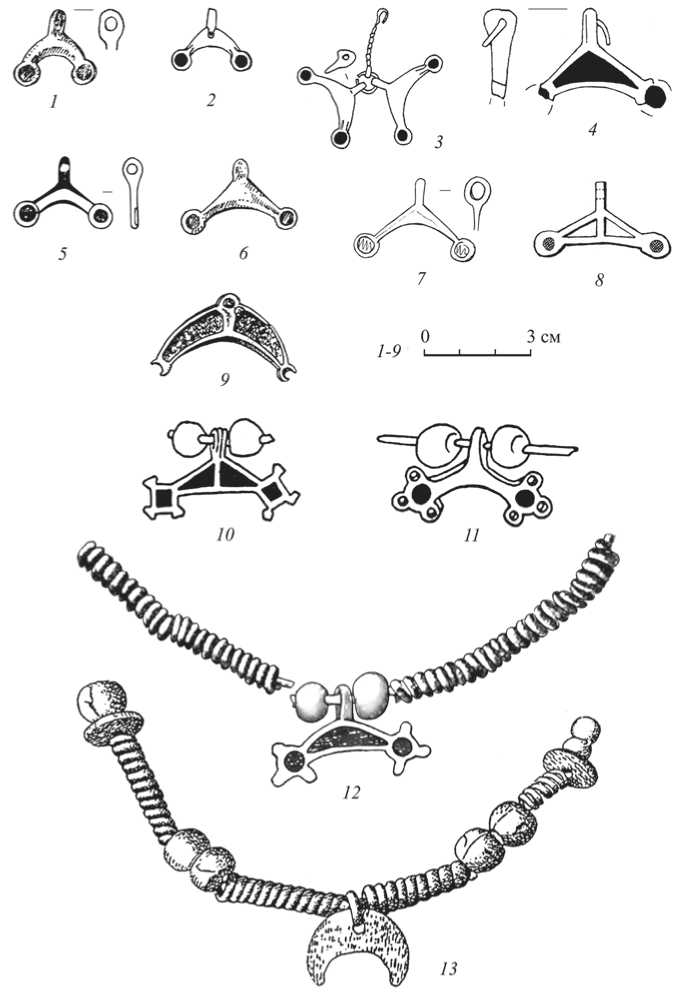

Экземпляры, идентичные луннице из Лайск по сочетанию формы тулова, щитков и гнезд, а также цветовой гамме эмалевых вставок, нам неизвестны. В круге культур восточноевропейской лесной зоны среди наиболее близких соответствий можно назвать: малую лунницу типа ІА1 из клада, найденного на городище Мощина – эпонимическом памятнике мощинской культуры (рис. 3: 1 ), и серию лунниц, происходящих с памятников позднезарубинецкого круга и раннего этапа развития киевской культуры – селищ Гочево, Жерновец в Среднем Поднепровье (рис. 3: 3, 4 ), и находку с территории Курской области (рис. 3: 2 ) ( Фролов , 1980. Рис. 1: 2 ; Обломский, Терпиловский , 2007. С. 126–128, 130, Рис. 138/А: 1, 2 ; 147: 5 ), а также с селища Шапкино-1 в Похоперье (рис. 3: 5 ) ( Обломский , 2017а. С. 76. Рис. 4: 16 ). Достаточно близкие соответствия известны также в кругу балтийских культур: подвеска, связываемая с юго-восточной Прибалтикой (рис. 3: 6 ) ( Фролов , 1980. Рис. 2: 12 )5, и также не имеющая точной локализации лунница, которая происходит, вероятно, с территории Эстонии (рис. 3: 7 )6. Ближайшей же территориально, типологически близкой аналогией является лунница с треугольным телом типа IIIA1 по И. К. Фролову (с прорезными полями на плечиках), найденная на могильнике богачевской культуры Ба-бента-2 (рис. 3: 8 ). Она происходит из погребения 312а (кремация, с «женским» составом инвентаря)7, помещенного В. Новаковским в 4-й хронологический горизонт богачевской культуры (около 170/180 – 220/230 гг.), который соотносится им с фазами В2/С1 – С1а ( Nowakowski , 2007. S. 50, 119, 123. Tabl. 4: 18 ).

На фоне приведенных аналогий подвеску из Лайск выделяет более массивное, по сравнению с большинством экземпляров наиболее ранней стадии

развития восточноевропейско-прибалтийских эмалей, тело, наличие двух гнезд с эмалевыми вставками на плечиках, а также, вероятно, использование эмалей более разнообразной цветовой гаммы – из красного и зеленого глухого стекла.

Как территориально, так и стилистически, довольно далеко от этих находок отстоит подвеска, найденная в Гатерах – в левобережье среднего Дуная на территории Венгрии, которую А. М. Обломский относит к кругу восточноевропейско-прибалтийских эмалей (рис. 3: 9 ) ( Обломский , 2017б. С. 55. Рис. 1: 2 ; 2: 2 ; см. также: Корзухина , 1996. Табл. 115: 2 )8. Наконец, следует отметить, что стилистически наиболее ранние лунницы, подобные лайской – с дуговидным или подтреугольным телом и двумя круглыми простыми (без отростков) щитками, – до настоящего времени не отмечены на территории Литвы и Республики Беларусь (см.: Michelbertas , 2016; Харитонович , 2016).

Таким образом, датировка погребения 3 в Лайсках, установленная на основании фибул (фазой В2/С1), соответствует современным представлениям о времени продукции подобных лунниц и начале производства вещей круга восточноевропейско-прибалтийских эмалей в целом. Редкость же вариации, которую представляет эта подвеска, подчеркивает ее раннюю позицию в эволюционном ряду форм: очевидно, она принадлежит к той стадии производства вещей с выемчатыми эмалями, когда они еще не образуют крупных серий.

В культурном кругу, очерченном аналогиями для лунницы, находит соответствия и следующий элемент предполагаемого ожерелья из Лайск – спиральки-пронизи из бронзовой ленты (рис. 2: 5 ). Они являются типичным элементом костюма постзарубинецкого горизонта, киевской культуры, балтийского круга культур и горизонта восточноевропейско-прибалтийских эмалей в целом. Среди наиболее близких по контексту аналогий здесь можно отметить прежде всего находку пронизей в погребениях могильника Рахны в верховьях Ю. Буга и ряде поздне-зарубинецких селищ Среднего Поднепровья ( Обломский , 2010. С. 28. Рис. 22:

Рис. 3. Аналогии к луннице и ожерелью из погребения 3 могильника Лайски

1, 10–12 – Мощина; 2 – Курская область; 3 – Гочево; 4 – Жерновец; 5 – Шапкино-1; 6, 7 – юго-восточная Прибалтика; 8 – Бабента-2; 9 – Гатеры; 13 – Минфинген

1, 6 – по И. К. Фролову ( Фролов , 1980); 2–4 – по А. М. Обломскому и Р. В. Терпиловскому ( Обломский, Терпиловский , 2007); 5 – по А. М. Обломскому ( Обломский , 2017а); 7 – рисунок из архива Г. Янкуна; 8 – по Г. Моора ( Moora , 1934); 9 – по А. М. Обломскому ( Обломский , 2017б), 10, 11 – по Г. Ф. Корзухиной ( Корзухина , 1978); 12 – по А. С. Спицыну ( Спицын , 1903); 13 – по В. Гаэрте ( Gaerte , 1929)

2–4, 6 ; 24: 3, 6, 7 ; 25: 3–5 ; Башкатов, Терпиловский , 2010. Рис. 93: 3, 4, 20, 21 ). Такие пронизки также входили в состав шейных украшений населения богачев-ской культуры ( Nowakowski , 2007. S. 48). Территориально ближайшие к Лайскам аналогии мы находим на Восточном Подляшье в погребениях постзарубинецкого горизонта могильника Гриневичи Вельке (польск. Hryniewicze Wielkie) ( Andrze-jowski , 1999. S. 33. Ryc. 3/11: 8 , 8/28: 1 ). На закате раннеримского периода этот памятник располагался в пограничье центральноевропейского Барбарикума c кругом культур восточноевропейской лесной зоны, и в его объектах присутствуют материалы из обеих этих культурных провинций. Наконец, 4 подобные пронизки были обнаружены еще на одном памятнике Подляшья – в разрушенном погребении из Двораков-Пекут (польск. Dworaki-Piekuty) ( Podczaszyńki , 1883. S. 90, 91. Tabl. VI: 11–14 ). Культурная принадлежность этого комплекса неясна: он расположен на восточной периферии ареала вельбарской культуры в Подляшье и с осторожностью соотносится с ней, поскольку синхронные памятники других культур в этом регионе неизвестны (см.: Bittner-Wróblewska , 1989. S. 164, 165. Ryc. 1: 3, 4 ; 1993. S. 127, 128. Ryc. 1; Белевец , 2008. Карта 2: 4 ).

В контексте пшеворской культуры спиральки из бронзовой ленты отмечаются исключительно редко. Помимо рассматриваемого погребения 3 из Лайск, они известны на двух других памятниках Мазовии – в Гарволине (польск. Gar-wolin), погребение 78 ( Niewęgłowski , 1991. S. 62. Ryc. 45b), и погребении 22 могильника Бжэзьце-2 (польск. Brzeźce) ( Balke , 1976. S. 173–174. Tabl. VI: 2 ). Они, как и в лайском погребении, входили в состав ожерелий, и присутствие этих элементов в комплексах пшеворской культуры связывается с влиянием населения культур балтийского круга или постзарубинецкого горизонта ( Andrzejowski , 2001. S. 69, 70).

Довольно специфично для пшеворской культуры выглядят также маленькие округлые или сегментовидные бусины, найденные в погребении 3 могильника Лайски (рис. 2: 7 ) 9 . Они сильно обожжены, форма и окраска претерпели изменения, поэтому трудно говорить об их первоначальном виде. Вероятнее всего, это были маленькие округлые бусы из глухого белого и красного стекла группы I по М. Тэмпельман-Мончыньской, близкие к типам 22 и 28 ( Tempelmann-Mączyńska , 1985), которые чередовались в составе низки и сплавились вместе на погребальном костре.

Трудно утверждать, что частью этого ожерелья являлась также цепочка, состоящая из железных колец (рис. 2: 3 ). Тем не менее на это указывают как следы приплавившегося к ним стекла (вероятнее всего, остатки стеклянных бусин), так и ряд близких аналогий, известных на памятниках пшеворской

9 В материалах пшеворской культуры бусы представлены скромно, что в значительной мере связано с господством кремации в погребальном обряде. Но и находки оплавленного стекла в погребениях этой культуры также относительно редки. Причем среди типологически определимых преобладает одна форма – т. н. ребристые, или «дынеподобные», фаянсовые бусы – группы ТМ.XVIII М. Тэмпельман-Мончиньской, и крайне редки некоторые типы, широко распространенные в соседних культурах готского и балтийского круга – например, «золостеклянные» бусы (см.: Tempelmann-Mączyńska , 1985. S. 43, 93, 110, 122–124).

культуры. Данный предмет, несомненно, представляет собой остатки скрепленного заклепками римского кольчужного полотна. В синхронных материалах круга культур восточноевропейской лесной зоны детали кольчуг встречаются исключительно редко10. Вместе с тем такие находки хорошо известны на памятниках пшеворской культуры11 ( Czarnecka , 1994; Kontny , 2004). Предметы, в которых использовались фрагменты кольчужных панцирей, происходят в основном из погребений женщин или, шире, связаны с женской моделью инвентаря. Контекст подобных находок указывает на то, что, как и в случае с погребением в Лайсках, они представляли собой род амулетов и часто входили в состав составных украшений – ожерелий и/или браслетов. Практически все надежно датированные комплексы с такими находками относятся к фазе B2/C1 – эпохе маркоманнских войн. Римские письменные источники свидетельствуют об участии в них племен вандальского союза, которые идентифицируются с населением пшеворской культуры. Предполагается, что такие фрагменты кольчужных полотен являются частями панцирей побежденных римских легионеров. Разделенные на небольшие фрагменты, они могли являться своеобразными сувенирами, которые воины-варвары привозили из походов своим близким ( Czarnecka , 1994; Kontny , 2004. S. 155)12.

Из-за абсолютного господства кремации в погребальной традиции пшевор-ской культуры трудно сказать что-либо определенное о способах компоновки бус и ожерелий с подвесками у ее носителей. Но большинство элементов, которые, вероятнее всего, образовывали в костюме женщины из погребения 3 могильника Лайски ожерелье, прежде всего – спиралевидные пронизки и подвес-ка-лунница, – чужды традициям этой культуры.

Реконструкция ожерелья вызывает трудности также в отношении постзару-бинецкого горизонта, киевской культуры и круга культур восточноевропейской лесной зоны в целом, где погребальные памятники немногочисленны и представлены кремациями, как правило, с очень небогатым инвентарем. Но логика анализа элементов наборных шейных украшений, известных в очерченном культурном кругу, позволяет полагать, что одной из наиболее распространенных схем их формирования было именно чередование бус, бронзовых пронизей и подвесок разных конструкций. По этому принципу было сформировано ожерелье из клада в Жукино (Среднее Поднепровье), в котором на проволочный обруч нанизаны спиралевидные пронизки, чередующиеся с подвесками (Гороховский, 2008. С. 620–622). Этот комплекс не содержит вещей с эмалями и принадлежит к постзарубинецкому горизонту – его верхняя граница вряд ли выходит за середину II в. Подобный облик имели ожерелья, входившие в состав клада, открытого на городище Мощина – эпонимическом памятнике мощинской культуры. Здесь обнаружены остатки проволочных обручей, на которые были нанизаны бронзовые пронизки, стеклянные бусы и лунницы (рис. 3: 10–12). В киевской культуре наиболее ярким примером может служить Брянский клад, в составе которого бусы, бронзовые пронизки и лунницы трактуются как элементы ожерелий (Ахмедов и др., 2015. С. 154. Рис. 5: 2–5, 21, 22).

В балтийском культурном кругу наиболее близкое соответствие известно нам по раскопкам начала ХХ в. на могильнике богачевской культуры у д. Мингфен в бывшей Восточной Пруссии13 ( Gaerte , 1929. Abb. 186). В одном из погребе-ний14 здесь было найдено ожерелье, собранное из бус и пронизок, центральное место в котором занимала небольшая жестяная, без эмалей, лунница (рис. 3: 13 ). Наконец, ближайшую территориально к Лайскам аналогию нам дает украшение, собранное из пронизок и стеклянных бус, – род венчика-вайнаги, или ожерелье, – найденное в упоминавшемся выше погребении из Дворак-Пикут (см.: Podczaszyński , 1883. S. 91). С лайским его роднит также наличие вещей с выемчатыми эмалями: в ингумации из Двораков, возможно выполненной в курганной насыпи, среди прочих украшений были найдены две стилистически ранние Т-образные фибулы с эмалями (Ibid. Tabl. VI: 1, 2 ; Корзухина , 1978. С. 22–24, 28, 64, 83. Табл. 28: 3, 4 ; Гороховский , 1982а. С. 131. Рис. 2: 20 ; Bittner-Wróblewska , 1989. S. 165. Ryc. 1: 3, 4 ; там более полный список литературы). На основании современных представлений о эволюции Т-образных фибул круга эмалей это погребение может датироваться с конца ІІ по середину – вторую половину III в. ( Обломский, Терпиловский , 2007. С. 114–116, 120–124. Рис. 136: 13 ).

Подведем итог нашего короткого исследования. Объект 3 могильника Лай-ски относится к пшеворской культуре и датируется фазой В2/С1 (не исключая конца фазы В2). Костюм погребенной в нем женщины выделяется чужеродным элементом – шейным украшением, составные части которого, как и реконструируемый способ компоновки, нетипичны для населения пшеворской культуры и центральноевропейского Барбарикума в целом. Этот момент находит объяснение в историко-культурной ситуации, сложившейся на землях Восточной Мазо-вии во второй половине ІІ в. В эпоху маркоманнских войн правобережье Вислы находилось на пограничье трех культурных провинций: центральноевропейского Барбарикума, круга балтийских культур и восточноевропейской лесной зоны. Несомненно, связи, возникавшие в междуречье Вислы и Немана между представителями этих культур, явились одним из важнейших источников новаций, распространившихся затем далеко на восток в глубь Прибалтики и восточноевропейского «лесного» Барбарикума. Одним из их отражений, доступных нам в археологических материалах, является изменение стиля костюма и ряда других элементов материальной культуры: со второй половины ІІ в. на пространстве от Прибалтики и З. Буга на западе до Поволжья и Дона на востоке возникает горизонт вещей круга восточноевропейско-прибалтийских «варварских» эмалей. Источником формирования этого стиля стали влияния провинциально-римской культуры, которые транслировались, в значительной мере, при посредничестве населения центральноевропейского Барбарикума.

Комплекс погребения 3 могильника Лайски дает нам редкий пример проявления обратного направления этих связей. Мы не можем с уверенностью говорить о происхождении женщины, погребенной в Лайсках. Наименее вероятным представляется, что это была представительница местной, пшеворской, общины. Ожерелье, собранное по канонам горизонта «варварских» эмалей, указывает на связь или первичную принадлежность его владелицы к широко понимаемой общности культур Прибалтики и лесной зоны Восточной Европы. Вряд ли это украшение поступило издалека. Его наличие в костюме женщины из Лайск можно вполне удовлетворительно объяснить связями с населением соседней богачевской культуры, жившим на Мазурском Поозерье (на северо-востоке)15, или же постзарубинецкого горизонта с территории Подляшья и Белорусского Побужья (на востоке)16. С этим тезисом хорошо согласуется также доказанная выше синхронность разных по происхождению элементов инвентаря этого погребения: датировка комплекса, основанная на фибулах, соответствует представлениям о периоде изготовления стилистически ранних лунниц с эмалями, подобных лайской. Это может служить дополнительным аргументом в пользу предположения о непосредственных контактах культурных общностей, включавших данные традиции.

В заключение стоит подчеркнуть момент, определяющий особую ценность информации, которую доносит до нас погребение 3 могильника Лайски. Как обряд, так и большая часть найденных в нем вещей имеют местное, пшеворское происхождение. Но и ожерелье, которое, как кажется, так резко контрастирует с прочим инвентарем, также несет черты адаптации к этой культурной среде. Вероятно, входившая в его состав цепочка из кольчужного полотна является «местным акцентом», который был привнесен в это украшение на территории Мазовии. Таким образом, ожерелье, наряду с погребальным обрядом и другими элементами инвентаря, свидетельствует о включенности его владелицы в состав пшеворской общины из Лайск – германцев, которые отождествляются с историческим союзом вандальских племен.

Список литературы Погребение из Лайск: к вопросу о связях населения пшеворской культуры и восточноевропейско-прибалтийской лесной зоны

- Ахмедов И. Р., Обломский А. М., РАдюш О. А., 2015. Брянский клад вещей с выемчатыми эмалями (предварительная публикация)//РА. № 2. С. 146-166.

- Башкатов Ю. Ю., Терпиловский Р. В., 2010. Позднезарубинецкие памятники Среднего Поднепровья//Позднезарубинецкие памятники на территории Украины/Сост.: А. М. Обломский, Р. В. Терпиловский. М.: ИА РАН. С. 36-51. (РСМ; вып. 12.)

- Белевец В. Г., 2008. Контакты населения вельбарской культуры и носителей традиций лесной зоны в Беларуси: постановка проблемы//Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов: сб. ст. Вып. 1/Под. ред. А. Н. Наумова. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». С. 209-237.

- Гороховский Е. Л., 1982а. О группе фибул с выемчатой эмалью из Среднего Поднепровья//Новые памятники древней и средневековой художественной культуры/Ред. В. Д. Баран. Киев: Наукова думка. С. 115-151.

- Гороховский Е. Л., 1982б. Хронология украшений с выемчатой эмалью Среднего Поднепровья//Материалы по хронологии археологических памятников Украины/Ред. Д. Я. Телегин. Киев: Наукова думка. С. 125-140.

- Гороховский Е. Л., 2008. Пам'ятки пiзнозарубинецького населення та племен киïвськоï культури//Iсторiя українського мистецтва. Т. I: Мистецтво первiсноï доби та стародавнього свiту/Гол. ред. Г. Скрипник. Киïв: НАН України, Iн-т мистецтвознавства, фольклористики та етнологiї iм. М. Т. Рильського. С. 612-628.

- Каталог позднезарубинецких памятников на территории Украины//Позднезарубинецкие памятники на территории Украины/Сост.: А. М. Обломский, Р. В. Терпиловский. М.: ИА РАН, 2010. С. 111-151. (РСМ; вып. 12.)

- Корзухина Г. Ф., 1978. Предметы убора с выемчатыми эмалями V -первой половины VI в. н. э. в Среднем Поднепровье. Л.: Наука. 122 с. (САИ; вып. Е1-43.)

- Корзухина Г. Ф., 1996. Клады и случайные находки вещей круга "древностей антов" в Среднем Поднепровье//МАИЭТ. Вып. V. Симферополь: Таврия. С. 352-435.

- Обломский А. М., 2010. Памятники типа Марьяновки бассейна Южного Буга//Позднезарубинецкие памятники на территории Украины/Сост.: А. М. Обломский, Р. В. Терпиловский. М.: ИА РАН, 2010. С. 16-35. (РСМ; вып. 12.)

- Обломский А. М., 2017а. О РАсселении РАнних славян на востоке в римское время//РА. № 3. С. 71-88.

- Обломский А. М., 2017б. УкРАшения с выемчатыми эмалями восточноевропейского стиля в степях причерноморья и в Крыму//РА. № 1. С. 55-69.

- Обломский А. М., Терпиловский Р. В., 2007. Предметы убора с выемчатыми эмалями на территории лесной зоны Восточной Европы//Памятники киевской культуры в лесостепной зоне России (III -начало V в. н. э.)/Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 113-141. (РСМ; вып. 10.)

- Спицын А. С., 1903. Предметы с выемчатой эмалью. СПб.: Тип. И. С. Скороходова. 44 с. (Записки Отделения русской и славянской археологии Императорского русского археологического общества; т. V, вып. 1.)

- Тилiщак B. С., 2011. Про повторне використання фрагментiв кольчужного плетива у Центральнiй та Схiднiй Европi у I тис.//Археологiя. № 3. C. 36-42.

- Фролов И. К., 1980. Лунницы с выемчатой эмалью//Из древнейшей истории балтских народов (поданным археологии и антропологии)/Ред. Р. Я. Денисова и др. Рига: Зинатне. С. 111-124.

- Харитонович З. А., 2016. Находки изделий с выемчатыми эмалями на территории Беларуси//Славяне на территории Беларуси в догосударственный период. Кн. 1/Ред.: О. Н. Левко, В. Г. Белевец. Минск: Беларуская навука. С. 175-197.

- Andrzejewski J., Cieśliński A., 2007. Germanie i Bałtowie u schyłku starożytności. Przyjazne związki czy wrogie sąsiedztwo?//Kultura bogaczewska w 20 lat później: materiały z konferencji (Warszawa, 26-27 marca 2003)/Red.: A. Bitner-Wróblewska, W. Brzeziński. Warszawa: J. Bieszczad. S. 279-317. (Seminarium Bałtyjskie t; 1.)

- Andrzejowski J., 1989. Zagadnienie kontynuacji cmentarzysk we wshodniej strefie kultury przeworskiej//Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim: materiały z konferencji. T. I/Pod red. J. Gurba, A. Kokowskiego. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. S. 103-125.

- Andrzejowski J., 1998. Nadkole 2. A Cementery of the Przeworsk Culture in Eastern Poland. Kraków: Secesja. 268 s. (Monumenta Archaeologica Barbarica; t. V.)

- Andrzejowski J., 1999. Hryniewicze Wielkie -cmentarzysko z pogranicza dwóch światów//Comhlan: studia z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie Środkowej dedykowane T. Dąbrowskiej w 65 rocznicę urodzin/Red. J. Andrzejowski. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. S. 17-60.

- Andrzejowski J., 2001. Wschodnia strefa kultury przeworskiej -próba definicji//Wiadomości Archeologiczne. T. LIV. S. 59-87.

- Balke B., 1976. Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Brzeźcach, pow. Białobrzegi (stanowisko 2)//Wiadomości Archeologiczne. T. XLI/2. S. 155-207.

- Beljavec V., 2016. Zapinki grup III i IV O. Almgrena na Białorusi//Pogranicze trzech światów -Mazowsze u schyłku starożytności/Red.: A. Jarzec, W. Nowakowski, A. Szela. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. S. 53-88. (Światowit, Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages; vol. XVII)

- Bitner-Wróblewska A., 1989. Elementy bałtyckie w kulturze wielbarskiej//Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim: materiały z konferencji. T. I/Pod red. J. Gurba, A. Kokowskiego. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. S. 161-177.

- Bitner-Wróblewska A., 1993. Z badań nad ozdobami emaliowanymi w kulturze wielbarskiej. Na marginesie kolekcji starożytności Paula Schachta z Malborka//Wiadomości Archeologiczne. T. LII/2 (1991-1992). S. 115-131.

- Czarnecka K., 1994. The re-use of Roman military equipment in barbarian contexts. A chain-mail souvenir?//Journal of Roman Military Equipment Studies. Vol. 5. P. 245-253.

- Dąbrowska T., 1995. Późne odmiany fibul silnie profilowanych w Polsce//Wiadomości Archeologiczne. T. LIII. S. 3-34.

- Dąbrowska T., 1997. Kamieńczyk. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien. Kraków: Secesja. 334 s. (Monumenta Archaeologica Barbarica; t. III.)

- Dąbrowska T., 1998. Die kräftig profilierten Fibeln Almgren Gruppe IV, Fig. 74-84 (Trompetenfibeln) -mit einem Ausblick auf die östlichen Formen//100 Jahre Fiebelformen nach Oskar Almgren. Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg/Hrsg. von J. Kunow. Wünsdorf: Brandenburgisches Landesmuseum für Ur-und Frühgeschichte. S. 149-156. (Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg; 5.)

- Feugère M., 2002. Militaria de gaule méridionale, 19. Le mobilier militaire romain dans le département De l'hérault (F)//Gladius. T. XXII. P. 73-126.

- Gądzikiewicz M., 1949. Groby z okresu wpływów rzymskich we wsi Łajski, pow. Warszawa//Sprawozdania Państwowego Muzeum Archeologicznego. T. 2 (1948-1949). P. 79-82.

- Gaerte W., 1929. Ostpreußische Landesfunde in Einzeldarstelungen. Urgeschichte Ostpreussens. Königsberg: Grafe und Unzer Verlag. 406 S.

- Głosik J., 1983. Katalog Pogotowia Archeologicznego za lata 1973-1976//Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne. T. V. S. 229-263.

- Juga-Szymańska A., Maciałowicz A., 2017. Germanie na Mazurach, czyli o zaskakującym znalezisku z cmentarzyska w Łabapie (dawn. Labab, Kr. Angerburg)//Orbis barbarorum: studia ad archaeologiam germanorum et baltiorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata/Red.: J. Andrzejowski, C. von Carnap-Bornheim, A. Cieśliński, B. Kontny. Warszaw; Schleswig. S. 177-189. (Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina; t. VI.)

- Kontny B., 2004. Uzbrojenie ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich i początkach okresu wędrówek ludów//Wandalowie -strażnicy bursztynowego szlaku: Katalog wystawy/Red.: J. Andrzejowski, A. Kokowski, Ch. Leiber. Lublin; Warszawa. S. 143-161.

- Kruk A., 1994. Łajski k. legionowa, gm. Skrzeszew, woj. stołeczne, AZP 52-65 lub 53-65//Informator Archeologiczny. Badania rok 1990. Warszawa. S. 130-131.

- Kruk A., Kulisiewicz M., 1978. Łajski, gm. Skrzeszew, woj. warszawskie//Informator Archeologiczny. Badania rok 1977. Warszawa. S. 125-126.

- Kruk A., Kulisiewicz M., 1979. Łajski, gm. Skrzeszew, woj. warszawskie//Informator Archeologiczny. Badania rok 1978. Warszawa. S. 134-135.

- Kruk A., Kulisiewicz-Kubielas M., 1980. Łajski, woj. warszawskie//Informator Archeologiczny. Badania rok 1979. Warszawa. S. 130-131.

- Liana T., 1961. Znaleziska z okresu późnolateńskiego i rzymskiego z terenów między Wisłą a dolnym Bugiem//Materiały Starożytne. T. VII. S. 215-222.

- Liana T., 1970. Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim//Wiadomości Archeologiczne. T. XXXV. Z. 4-5. S. 429-491.

- Michelbertas M., 2016. Romeniškojo laitotarpio emaliuoti dirbiniai Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus universitetas. 212 p.

- Moora H., 1934. Zur Frage nach Herkunft des ostbaltischen emailverzierten Schmucks//Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja. T. 40. S. 74-90.

- Niewęgłowski A., 1991. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Garwolinie, woj. siedleckie. Warszawa: Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. 130 s.

- Nowakowski W., 2007. Kultura bogaczewska na Pojezierzu Mazurskim od schyłku póznego okresu przedrzymskiego do starszej fazy póznego okresu wpływów rzymskich. Próba analizy chronologiczno-kulturowej//Kultura bogaczewska w 20 lat później: materiały z konferencji (Warszawa, 26-27 marca 2003)/Red.: A. Bitner-Wróblewska, W. Brzeziński. Warszawa: J. Bieszczad. 1 CD-ROM. (Seminarium Bałtyjskie; t. 1.)

- Podczaszyński B., 1883. Wykopalisko z grobu nieciałopalnego pod wsią Dworaki-Pikoty w Łomżyńskiem//Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej. T. VII. S. 89-92.

- Tempelmann-Mączyńska M., 1985. Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum. Mainz am Rhein: von Zabern. 339 S. (Römisch-germanische Forschungen; Bd. 43.)

- Ziemlińska-Odojowa W., 1999. Niedanowo. Ein Gräberfeld der Przeworsk-und Wielbark-Kultur in Nordmasowien. Kraków: Secesja. 404 s. (Monumenta Archaeologica Barbarica; t. VII.)