Погребение майкопской культуры из могильника синюха: результаты изотопного исследования

Автор: Шишлина Н.И., Ларионова Ю.О., Эрлих В.Р., Ковалев Д.С., Ван Дер плихт Й.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Биоархеологические исследования

Статья в выпуске: 238, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты комплексного геохимического исследования погребенного человека майкопской культуры из могильника Синюха в Адыгее. Вариации изотопного состава стронция позволили предположить, что женщинародилась в том месте, где она позже была похоронена. Данные стабильных изотоповазота и углерода указывают, что в системе питания индивида преобладали наземные растения группы С3, произрастающие в умеренном климате, и мясо/молоко травоядных животных. Согласно результатам 14С датирования, погребение относитсяк костромскому этапу развития майкопской культуры - к началу четвертой четвертиIV тыс. до н. э.

Стабильные изотопы азота и углерода, вариации изотопного состава стронция, майкопская культура, 14с датирование, реконструкция образа жизнии вероятного места рождения индивида

Короткий адрес: https://sciup.org/14328157

IDR: 14328157

Текст научной статьи Погребение майкопской культуры из могильника синюха: результаты изотопного исследования

Благодаря методам изотопной геохимии, изучая археологический памятник, можно получить важную историческую информацию. Это не означает, что при анализе элементов погребального обряда, стратиграфического соотношения погребений в курганах или культурных слоев поселений и стоянок, разработанных типологических или классификационных схем, данные комплексного исследования могут заменить результаты, полученные при использовании традиционных методов археологии: типологического, стратиграфического, картографического, метода аналогов. Являясь независимыми от субъективных мнений исследователей дополнительными фактами, полученные естественнонаучные результаты позволяют верифицировать исторические гипотезы, которые выдвигаются при анализе традиционного археологического источника.

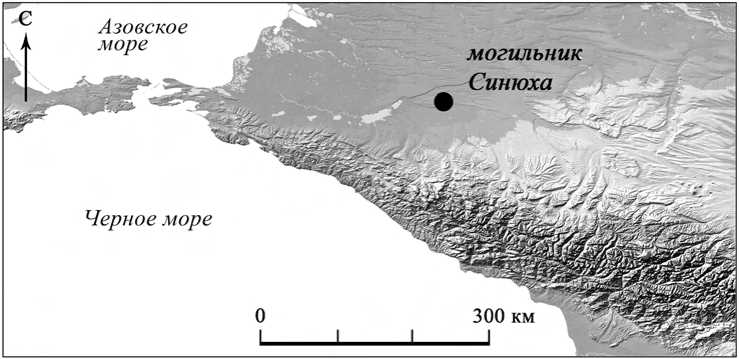

Рис. 1. Географическое расположение могильника Синюха

Рис. 2. Могильник Синюха. Курган 1, погребение 12. План

Условные обозначения : 1 – сосуд черноглиняный; 2 – сосуд красноглиняный; 3 – сосуд коричневоглиняный; 4 – булавка бронзовая; 5 – бисер; 6 – фрагмент керамического сосуда; 7 – органический тлен. Пунктир – ось центральной бровки

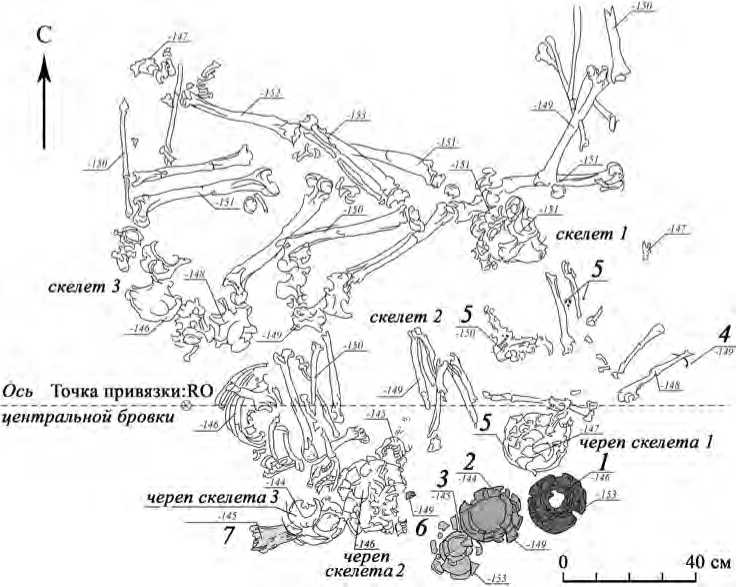

Рис. 3. Могильник Синюха. Курган 1, инвентарь погребения 12

1 – булавка бронзовая; 2–4 – сосуды керамические

Рождаясь и проживая в определенной природной и геохимической среде, человек с рождения сохранял в своем организме (костной ткани) точную геохимическую информацию о месте, где он родился, и экологических нишах, которые мог осваивать в течение всей жизни, употребляя те или иные продукты питания. Такие данные позволяют уточнить предлагаемую историческую интерпретацию отдельных археологических комплексов и, в дальнейшем, целых культур.

Для проведения пилотного геохимического исследования выбрано основное погребение 12 кургана 1 в могильнике Синюха в окрестностях г. Майкопа, которое относится к майкопской культуре эпохи бронзы (рис. 1).

Коллективное погребение было сооружено на уровне древней дневной поверхности, могильная яма не прослеживалась. В захоронении найдено три скелета, принадлежавшие двум женщинам 25–30 лет и юноше 15–19 лет (рис. 2). Все погребенные лежали скорченно на правом боку, с руками перед лицом, черепом ориентированы на юг. Инвентарь состоял из глиняных сосудов, предположительно, каменных бусин, бронзовой булавки (рис. 3, 1–4 ) ( Эрлих и др. , 2013).

Сопоставительный анализ погребального инвентаря позволил В. А. Трифонову отнести погребение 12 кургана 1 ко времени существования майкопских захоронений типа Костромская-Иноземцево ( Трифонов , 2014. С. 278, 279).

Для получения дополнительных данных о комплексе при раскопках погребения 12 кургана 1 могильника Синюха Д. С. Ковалевым были отобраны следующие образцы:

– образец зуба (М1, женский скелет 1) для определения соотношения изотопов стронция 87Sr/86Sr в зубной эмали (для идентификации вероятного места рождения человека);

-

– грунт под челюстью женского скелета 1 – для определения соотношения изотопов стронция 87Sr/86Sr в подстилающих почвах (для идентификации «местного» сигнала изотопов стронция 87Sr/86Sr);

-

– образец зуба (М2, женский скелет 1) для определения маркеров системы питания (δ13C и δ15N);

-

- образец зуба (М3, женский скелет 1) для проведения радиоуглеродного датирования и определения времени совершения захоронения.

Полученные результаты сравнивались с имеющейся геохимической и радиоуглеродной базой данных. Особое внимание уделялось образцам кости человека, которые относятся к майкопской культуре. Использовались опубликованные изотопные данные по погребениям майкопской культуры ( Hollund et al. , 2010) и материалы Степной археологической экспедиции Исторического музея ( Shish-lina et al ., 2012; Шишлина, Ларионова , 2013).

Методы и подходы

Метод определения вариаций изотопного состава стронция 87Sr/86Sr в эмали и дентине зубов погребенного человека. Зубная эмаль человека представляет собой кристаллический массив, сложенный несколькими видами апатита. Кристаллы в эмали имеют микроскопический размер и не могут быть восстановлены, кроме как путем внешнего привнесения требуемых ионов в ротовую полость и строгого соблюдения физико-химических условий равновесия продуктов в растворе. Дентин – живая ткань, реагирующая на эти факторы и изменяющаяся, чтобы соответствовать своим функциональным особенностям. Только минеральный состав эмали количественно и структурно фиксирован после ее формирования. На этом основан метод установления места рождения и первых лет жизни человека по изотопному составу стронция, зафиксированному в его зубной эмали (Montgomery et al., 2005; Bentley, 2006; Gerling et al., 2012). Соотношение 87Sr/86Sr в горной породе или минерале, содержащем Rb (рубидий), зависит от возраста и соотношения Rb/Sr в источнике или материнской породе и представлено вариациями. В пищевую трофическую цепочку стронций попадает преимущественно из растений, которые, в свою очередь, поглощают его из почвы, поверхностных и подземных вод. Таким образом, геолого-геохимическая обстановка, характерная для того или иного региона, определяет изотопный состав стронция, который входит в растения и живые организмы, обитающие на изучаемой территории. Человек и животные получают стронций с водой и пищей. Накопление стронция в зубной эмали человека происходит с момента его рождения и в детские годы; его изотопный состав отражает систему питания, компоненты которой происходят из определенного геолого-геохимического региона или нескольких регионов. Значение 87Sr/86Sr в зубной эмали не меняется со временем. Таким образом, полагая, что в системе питания древнего человека при рождении и во время первых лет жизни преобладали продукты питания местного происхождения, определив изотопный состав стронция в образцах его зубной эмали, учитывая региональные геологические и изотопно-геохимические характеристики предполагаемых районов проживания древнего населения, можно определить, где человек родился и жил (Evans et al., 2006; Сhenery et al., 2010; Price et al., 2012). Для этого используются локальные карты вариаций изотопов стронция для регионов с разной геологической историей (Сhenery et al., 2010; Шишлина, Ларионова, 2013).

Полученные по зубу женщины из погребения 12 данные сравнивались с вариациями изотопов стронция в грунте под челюстью погребенной и с данными, полученными по современным природным объектам (улитки и вода), а также с вариациями изотопов стронция в эмали представителей степной майкопской группы. Все исследования проводились в ИГЕМ РАН.

Стабильные изотопы (δ13C и δ15N) в коллагене костей человека благодаря трофической пищевой цепочке отражают употребление основных компонентов системы питания. Существенные различия в изотопном составе углерода и азота в коллагене костей отмечаются у групп населения, употребляющих преимущественно «наземную» (растения, мясо/молоко травоядных животных) и «водную» (озерную, речную, морскую) пищу. Кроме этого, учитывается, что если такие компоненты происходят из разной геохимической среды, то они также могут различаться по изотопной «подписи» ( Loftus, Sealy , 2012). Значения δ13C в коллагене костей человека обычно на 3–5 ‰ меньше, чем в компонентах системы питания. Травоядные, плотоядные и всеядные животные обычно различаются по значению δ15N в костях, как и водные компоненты системы питания, происходящие из моря (морепродукты) или из речных или озерных водоемов ( Аmbrose, DeNiro ,1986; Ambrose, Norr , 1993).

Для нашего исследования важно, что данные по 13С позволяют также выявить, какие растения, различающиеся по фотосинтезу С3 или С4, преобладали в растительном рационе, поскольку для теоретических потребителей только растений С3 значение 13С в коллагене костей будет -21 ‰, а у потребителей растений С4 такие значения будут достигать -5 ‰. Однако надо учитывать и тот факт, что употребление рыбы может вызывать более высокие значения 13С, а аридный климат и другие факторы отражаться в высоких значениях 15N ( Hollund et al. , 2010; Shishlina et al ., 2012; Murphy et al ., 2013).

Зубная эмаль формируется в короткий временной промежуток во время роста зубов человека, и изотопный состав зуба отражает систему питания человека именно в этот период. Минерализация первого моляра начинается с рождением человека, третьего моляра – между 7 и 10 годом, завершаясь к 12–16 годам. Изотопный состав третьего моляра наиболее всего соответствует изотопному составу в коллагене костей уже взрослого индивида ( Loftus, Sealy , 2012. Р. 500).

Образцы кости имели вес 2–5 г. Коллаген выделялся по усовершенствованной методике Лонгина ( Longin , 1971; Mook, Streurman , 1983), сохранность коллагена хорошая.

Измерения проводились в ГЕОХИ РАН на изотопном масс-спектрометре DELTAPlusXP (ThermoFisher, Bremen, Germany), соединенном с элементным анализатором FlashEA 1112.

Образец зуба погребенной женщины был продатирован в радиоуглеродной лаборатории Гронингенского университета в Голландии.

Полученные результаты и обсуждение

Вариации изотопного состава стронция 87Sr/86Sr в эмали зуба человека из погребения 12 кургана 1 могильника Синюха и сопоставительные материалы

Для определения вариаций изотопов стронция был проанализирован зуб М1 женщины из погребения, формирование которого происходит в 1–4-й годы жизни ребенка. Полученные результаты позволяют определить значение вариаций стронция в эмали зуба человека как 0.7097. Данные, полученные по грунту, взятому под челюстью скелета, совпадают с данными по зубу человека (табл. 1).

Таблица 1. Вариации изотопного состава стронция 87SR/86Sr в эмали зуба женщины из погребения 12 кургана 1 могильника Синюха и грунта под челюстью скелета

|

№ |

Образец |

87 Sr/ 86 Sr |

±2 |

|

Синюха, |

|||

|

1 |

женщина, М1 |

0,70975 |

0,000008 |

|

2 |

Грунт под челюстью |

0,70978 |

0,000009 |

Вариации изотопного состава стронция 87Sr/86Sr в образце зуба женщины из погребения кургана Синюха далее сравнивались с данными по вариациям изотопов стронция 87Sr/86Sr в образцах современных улиток, происходящих из разных регионов Северного Кавказа ( Шишлина, Ларионова , 2013. Рис. 3). Вдоль побережья Северо-Западного Кавказа в природных образцах 87Sr/86Sr варьирует от 0,7074 (Абрау-Дюрсо) до 0,7089 (Темрюк), опять снижаясь до 0,7075 на побережье Черного моря в Абхазии (Гагры). В равнинно-предгорной полосе Северо-Западного Кавказа 87Sr/86Sr меняется от 0,7075–0,7076 (Отхара, Лыхны, Псыбе, Шепси) до 0,7087 (Старокорсунская), варьируя в горных районах в пределах 0,7093–0,7099 (Нижний Афон и др.).

Проведенный сравнительный анализ позволяет высказать предположение, что женщина из могильника Синюха родилась и провела первые годы своей жизни в том же месте, где ее потом похоронили – в предгорьях Северного Кавказа, в районе современного г. Майкопа.

Данные стабильных изотопов углерода δ 13C и азота δ 15N в зубах человека из погребения 12 кургана 1 могильника Синюха и сопоставительные материалы

Для определения системы питания индивида был отобран зуб М2, изотопные данные по зубу М3 получены при 14С датировании. Таким образом, можно предположить, что изотопный состав второго постоянного моляра М2 женщины

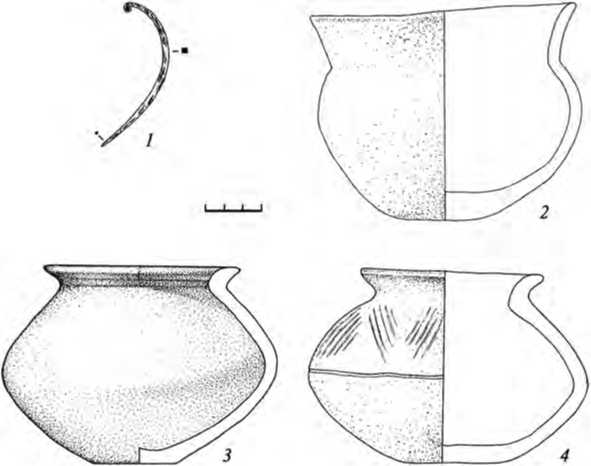

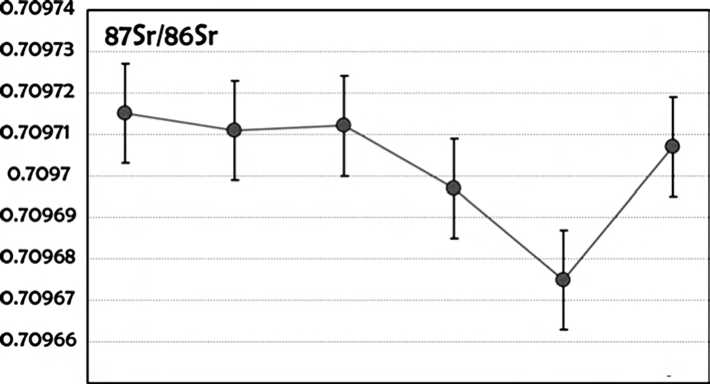

Рис. 4. Могильник Синюха. Курган 1, погребение 12.

Вариации изотопного состава стронция 87Sr/86Sr в эмали зуба женщины по слоям из погребения могильника Синюха отражает систему ее питания в 12–14 лет; а третий моляр М3 – примерно в 16 лет и, вероятно, позже2.

В качестве сравнительного материала использовались проанализированные образцы майкопской культуры из этого же могильника: кости человека из погребения 1 кургана 1 и кость быка из погребения 3 кургана 2; зуб еще одного майкопского индивида, похороненного в могильнике Лиманов Кут, также расположенного в предгорной Адыгее; данные по коллагену костной ткани представителей степной майкопской группы из Южных Ергеней и Сальско-Манычской гряды (материалы Степной археологической экспедиции), костей животных из майкопских погребений из коллекции Исторического музея, опубликованные результаты по материалам майкопской культуры (люди и животные) Северного Кавказа ( Hollund et al ., 2010). Результаты сопоставительного анализа представлены в табл. 2 и 3 и на рис. 4.

Сравнение результатов, полученных по погребенной из могильника Синюха, с данными, имеющимися для других представителей майкопской культуры, позволяет предположить, что компоненты системы питания изучаемой женщины были близки к системе питания других представителей этой культуры, проживавших в близком по типу геохимическом и географическом регионе – в предгорной зоне Северного Кавказа (Лиманов Кут, Кудахурт). Эта группа людей употребляла наземные растения группы С3, произрастающие в умеренном климате, и мясо/молоко травоядных животных. У других представителей этого

Таблица 2. Данные стабильных изотопов углерода δ 13C и азота δ 15N в костях индивидов майкопской культуры

|

№ |

Памятник |

Курган/погребение |

Пол/возраст |

δ 13C, ‰ |

δ 15N, ‰ |

|

Предгорья Северного Кавказа |

|||||

|

1 |

Синюха |

курган 1, погребение 12 |

женщина 25–30 лет, зуб М2 |

-19,7 |

+6,6 |

|

2 |

Синюха |

курган 1, погребение 12 |

женщина 25–30 лет, зуб М3 |

-19,8 |

+9,6 |

|

3 |

Синюха |

курган 1, погребение 1 |

взрослая женщина |

-20,5 |

+6,6 |

|

4 |

Лиманов Кут |

курган 1, погребение 1 |

человек, зуб М3 |

-20,0 |

+9,0 |

|

5 |

Кудахурт* |

погребение 1 |

человек |

-19,5 |

+9,8 |

|

6 |

Нежинская* |

курган 5, погребение 13 |

человек |

-19,5 |

+11,0 |

|

7 |

Заманкуль* |

курган 1, погребение 70 |

человек |

-19,6 |

+10,2 |

|

8 |

Заманкуль * |

курган 1, погребение 70 |

человек |

-18,8 |

+11,4 |

|

9 |

Горячеводский-2* |

курган 3, погребение 3 |

человек |

-19,4 |

+10,9 |

|

10 |

Горячеводский-2* |

курган 3, погребение 3 |

женщина 35–45 |

-19,1 |

+12,0 |

|

11 |

Горячеводский-2* |

курган 3, погребение 5 |

человек |

-19,2 |

+11,1 |

|

12 |

Горячеводский-2* |

курган 3, погребение 6 |

мужчина старше 55 |

-18,6 |

+11,3 |

|

13 |

Горячеводский-2* |

курган 3, погребение 8 |

человек |

-19,4 |

+10,5 |

|

14 |

Занозина Балка* |

курган 1, погребение 1 |

взрослый |

-19,1 |

+11,6 |

|

Степные районы |

|||||

|

15 |

Айгурский-2* |

курган 22, погребение 15 |

женщина 45–55 |

-16,8 |

+14,6 |

|

16 |

Айгурский-2* |

курган 22¸ погребение 16 |

ребенок 4–5 |

-17,6 |

+12,7 |

|

17 |

Золотаревка-1* |

курган 25, погребение 11 |

мужчина 55+ |

-18,3 |

+12,1 |

|

18 |

Ипатово-3* |

курган 2, погребение 183 |

ребенок 6–7 |

-18,2 |

+12,8 |

|

19 |

Ипатово-3* |

курган 2, погребение 185 |

мужчина 19–22 |

-16,1 |

+14,1 |

|

20 |

Ипатово-5* |

курган 4, погребение 6 |

человек |

-17,6 |

+13,6 |

|

21 |

Шарахалсун-6* |

курган 5, погребение 7 |

женщина 35–45 |

-16,8 |

+15,2 |

|

22 |

Шарахалсун-6* |

курган 2, погребение 17 |

младенец менее 1 года |

-18,4 |

+13,5 |

|

23 |

Шарахалсун-6* |

курган 2, погребение 18 |

взрослый |

-16,7 |

+15,1 |

|

24 |

Уашихту * |

курган 2, погребение 26а |

человек |

-19,8 |

+11,2 |

|

25 |

Манджикины-1 |

курган 15, погребение 13 |

мужчина |

-18,8 |

+11,6 |

|

26 |

Сухая Термиста 1 |

курган 1, погребение 10 |

женщина 35–45 лет |

-17,3 |

+14,6 |

|

27 |

Улан-4 |

курган 3, погребение 20 |

человек |

-18,2 |

+15,1 |

* Примечание: по: Hollund et al. , 2010

Таблица 3. Данные стабильных изотопов углерода δ 13C и азота δ 15N в костях животных майкопской культуры

|

№ |

Памятник |

Курган/погребение |

Пол/возраст |

δ 13C, ‰ |

δ 15N, ‰ |

|

Предгорья Северного Кавказа |

|||||

|

1 |

Синюха |

курган 2, погребение 3 |

кость быка |

-20,5 |

+7,0 |

|

2 |

Лиманов Кут |

курган 1, погребение 1 |

кость быка |

-19,4 |

+4.5 |

|

3 |

Клады |

курган 31 |

копытное |

-21,4 |

+4,1 |

|

4 |

Клады |

курган 31 |

копытное |

-20,6 |

+5,1 |

|

5 |

Царская |

курган 2 |

зуб оленя |

-22,1 |

+4,0 |

|

6 |

Царская |

курган 1 |

зуб оленя |

-20,2 |

+5,7 |

|

7 |

Костромская |

курган |

зуб оленя |

-20,4 |

+7,1 |

|

Чекон** |

раскоп 1, кв. 23, хозяйственная яма 55, II уровень |

кости животных |

-19,6 |

+5,1 |

|

|

8 |

Чекон** |

раскоп 1, кв. 23, хозяйственная яма 55, I уровень |

кости животных |

-20,1 |

+4,5 |

|

9 |

Чекон** |

раскоп 1, кв. 15, полуземлянка № 54, IIуровень |

кости животных |

-19,4 |

+5,8 |

|

10 |

Горячеводский-2* |

курган 3, погребение 3 |

лошадь |

-19,5 |

+7,4 |

|

11 |

Горячеводский-2 * |

курган 3, погребение 5 |

овца |

-20,0 |

+5,1 |

|

12 |

Иноземцево-1* |

курган 3, погребение 8 |

овца |

-19,0 |

+5,5 |

|

13 |

Иноземцево-1* |

курган 3, погребение 26 |

овца |

-19,3 |

+5,9 |

|

14 |

Иноземцево |

основное погребение |

рог оленя |

-19,6 |

+6,0 |

|

Степные районы |

|||||

|

15 |

Айгурский-2* |

курган 22, погребение 9 |

овца-коза |

-16,4 |

+9,5 |

|

16 |

Айгурский-2* |

курган 22, погребение 16 |

овца |

-17,7 |

+12,1 |

|

17 |

Айгурский-2* |

курган 22, погребение 16 |

овца |

-17,4 |

+8,8 |

|

18 |

Айгурский-2* |

курган 22, погребение 16 |

овца |

-19,0 |

+9,9 |

|

19 |

Айгурский-2* |

курган 2, погребение 16 |

овца |

-18,6 |

+9,4 |

|

20 |

Айгурский-2* |

курган 2, погребение 16 |

овца-коза |

-18,2 |

+8,8 |

|

21 |

Айгурский-2 * |

курган 2, погребение 16 |

овца-коза |

-15,9 |

+9,5 |

|

22 |

Айгурский-2 * |

курган 2, погребение 16 |

овца-коза |

-15,1 |

+9,5 |

|

23 |

Айгурский-2 * |

курган 2, погребение 16 |

овца |

-19,1 |

+7,8 |

|

24 |

Айгурский-2 * |

курган 2, погребение 16 |

овца |

-16,3 |

+10,4 |

|

25 |

Айгурский-2 * |

курган 2, погребение 16 |

лошадь |

-20,3 |

+6,9 |

|

26 |

Айгурский-2* |

курган 2, погребение 16 |

осел |

-16,6 |

+9,6 |

|

27 |

Айгурский-2 * |

курган 2, погребение 16 |

осел |

-18,2 |

+10,1 |

|

28 |

Айгурский-2 * |

курган 2, погребение 16 |

лошадь |

-20,3 |

+10,2 |

Примечание:

* - по: Hollund et. аl ., 2010; ** - по: Гей, Зазовская , 2013

же региона зафиксировано более высокое значение δ 15N (до 12 ‰). Без дополнительных анализов объяснить такую разницу пока затруднительно. Изотопные данные по травоядным животным (олени, копытные), также происходящим из предгорных памятников майкопской культуры, соотносятся с данными, полученными по человеку (рис. 4).

Более высокие значения δ 15N в зубе М3 по сравнению с зубом М2 свидетельствуют, что в детском возрасте женщина из могильника Синюха употребляла больше растительной пищи, которая в юношеском возрасте стала постепенно замещаться высокопротеиновыми продуктами, вероятно, мясом и молочными продуктами ( Loftus, Sealy , 2012).

Анализ данных стабильных изотопов азота и углерода сравнительно небольшой выборки представителей степной майкопской группы Кумо-Манычской впадины и Южных Ергеней, а также результаты археоботанического анализа содержимого сосудов и желудков умерших позволили высказать предположение, что система питания носителей степной майкопской культуры могла быть более разнообразной и включала, кроме диких растений С3 (овес, овсец), мясо/ молоко травоядных животных и, возможно, рыбный (речной, озерный) компонент ( Шишлина , 2007. Табл. 29).

Холлунд с соавторами ( Hollund et al. , 2010) продолжили комплексный анализ изотопного состава костной ткани индивидов майкопской культуры, включив в свое исследование более многочисленную выборку ее представителей из степной и предгорной зон Северного Кавказа. Они отметили, что выявленные вариации изотопного состава азота и углерода в костной ткани индивидов, проживавших в разных природных условиях, вызвано в первую очередь географическими и климатическими факторами (Ibid. P. 2972). Авторы полагали, что при отсутствии прямых свидетельств употребления водных (речных) компонентов системы питания (костей рыб, раковин моллюсков) в материалах майкопской культуры предположение об употреблении людьми этой культуры водных компонентов системы питания требует более весомых доказательств. Тем более, что 14С датирование синхронных наземных образцов и костей человека этого времени, происходящих из одного погребения (Ibid. Tabl. 3), показали незначительную разницу в радиоуглеродном возрасте или ее отсутствие. Это также не подтверждало употребление речных продуктов3.

Представленные на рисунке 4 значения стабильных изотопов азота и углерода в костной ткани человека майкопской культуры показывают, что система питания ее представителей, проживавших в разных природно-ландшафтных зонах, различалась, что уже было отмечено ранее ( Hollund et al. , 2010). Люди из предгорной зоны Северного Кавказа имели иную «изотопную подпись», нежели степные жители.

У последних отмечены более высокие показатели δ13С и δ15N. Было ли это связано с употреблением речной рыбы, проживанием в более аридном климате или частой сменой природных зон с разными изотопными сигналами осваиваемых пищевых ресурсов, вызванных более мобильным образом жизни, следует решать с привлечением еще более многочисленной исследовательской выборки, археозоологических и археоботанических данных и проведением парного 14С датирования наземных образцов и костей человека из одного погребения. Более мобильный образ жизни представителей степной группы майкопской культуры подтверждается и вариативностью изотопных показателей в костях травоядных животных, вызванных сезонным использованием в степи пастбищ с разнообразным растительным покровом, включающих, возможно, и растения С4, изотопный состав которых отличен от изотопного состава растений С3 группы: δ13С = -16–9 и -34–22 ‰ соответственно (Hollund et al., 2010. P. 2919).

Вероятно, освоение новых экологических зон (в данном случае, степных ниш Ставропольской возвышенности, Кумо-Манычской впадины, южного и западного склона Средних Ергеней), расширение доступных пищевых источников питания, возможно, какие-то экономические причины способствовали освоению степным майкопским населением пищевых компонентов со специфическим изотопным сигналом. Это выразилось в иных показателях стабильных изотопов азота и углерода в коллагене костей этих людей, отличных от показателей, полученных для носителей майкопской культуры, проживавших в предгорных районах Северного Кавказа. Вариации изотопного состава костей травоядных животных, происходящих из разных степных регионов, также подтверждают бóльшую мобильность степных жителей этого времени, что отмечали Холлунд с соавторами ( Hollund et al. , 2010. С. 2979, 2980).

Сравнение изотопных данных женщины, похороненной в могильнике Синюха, с изотопными данными выборки, полученной по свыше 200 образцам костей жителей соседних степных и приморских регионов эпохи бронзы (например: Shishlina et al ., 2012), позволяет исключить эти регионы как место длительного проживания исследуемого индивида, по крайней мере, в детстве и в юности. Скорее всего, основным местом ее проживания были предгорные районы Северо-Западного Кавказа.

Результаты 14С АМС-датирования

В лаборатории Гронингенского университета было проведено радиоуглеродное АМS-датирование образца зуба погребенной женщины, а также костных образцов индивидов из степных майкопских погребений Сальско-Манычской гряды (табл. 4).

Таблица 4. Результаты АМS-датирования образца зуба женщины из могильника Синюха, курган 1, погребение 12

|

Лаб.№ |

образец |

14 C возраст (BP) |

Калиброванные значения 1 σ (BC) [начало : конец] |

δ 13C, ‰ |

δ 15N, ‰ |

|

GrA-57656 |

Зуб женщины |

4490 ± 35 |

[3340: 3210] 0,45 [3190: 3150] 0,13 [3130: 3090 ]0,10 |

-19,8 |

+9,6 |

Заключение

Полученные данные изотопной геохимии важны для интерпретации захоронения 12 кургана 1 могильника Синюха. Женщина родилась и выросла в предгорьях Северо-Западного Кавказа, вероятно, не покидала родные места надолго. Ее система питания в период детства и юности отличалась от системы питания степных жителей этого времени. Постепенное распространение носителей майкопской традиции за пределами основной территории их проживания приводило к использованию ресурсов освоенных территорий, в том числе и пищевых. Это нашло отражение в ином, по сравнению с предгорной группой, изотопном сигнале, характерном для коллагена костей степных майкопских индивидов.

Радиоуглеродная дата по зубу женщины из могильника Синюха вписывается в предложенный В. А. Трифоновым интервал существования погребений костромского этапа майкопской культуры (между ранним устьджегутинским и поздним бамутским этапами) и соотносится с имеющимися для этой культуры 14С данными ( Shishlina , 2008. Tabl. 11).

Аналогичный комплексный анализ других майкопских погребений позволит в будущем решать многие вопросы происхождения, развития и хронологии этой культуры с привлечением дополнительных данных «изотопного архива».

Список литературы Погребение майкопской культуры из могильника синюха: результаты изотопного исследования

- К сожалению, не были отобраны образцы длинных костей, изотопный состав которых отражает систему питания в последние 10-15 лет жизни. Это не позволяет оценить, насколько стабильными были обсуждаемые компоненты системы питания у изучаемого индивида в течение жизни

- Однако отметим, что имеющиеся пока неопубликованные данные по парному радиоуглеродному датированию костей животных и костей человека майкопской культуры, происходящих из одного погребения, позволяют предположить, что водный (речной и озерный) компонент мог присутствовать в системе питания части населения

- Гей А. Н., Зазовская Э. П., 2013. Новые радиокарбонные даты поселения Мысхако из майкопского поселения Чекон//Шестая Междунар. кубанская археологическая конф./Отв. ред. И. И. Марченко. Краснодар: Экоивест. С. 81-83.

- Трифонов В. А., 2014. Западные пределы распространения майкопской культуры//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 16. № 3. С. 276-284.

- Шишлина Н. И., 2007. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V-III тыс. до н. э.). М.: ГИМ. 398 с. (Труды ГИМ; Вып. 165.)

- Шишлина Н. И., Ларионова Ю. О., 2013. Вариации изотопного состава стронция в образцах современных улиток юга России: первые результаты//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Археология, краеведение, музееведение. Вып. XI/Отв. ред. А. Б. Белинский. М.: Памятники исторической мысли. С. 159-168.

- Эрлих В. Р., Ковалев Д. С., Маслов В. Е., 2013. Погребения эпохи бронзы курганного могильника «Синюха» в Адыгее (предварительные данные)//Шестая Междунар. археологическая конф./Отв. ред. И. И. Марченко. Краснодар: Экоивест. С. 481-485.

- Ambrose S. H., DeNiroM. J, 1986. The isotopic ecology of East Africa mammals//Oecologia. Vol. 69. P. 395-406.

- Ambrose S. H., NorrL., 1993. Experimental evidence for the relationship of the carbon isotope ratios of whole diet and dietary protein to those of bone collagen and carbonate//Prehistoric Human Bone: Archaeology at the Molecular Level/Eds J. B. Lambert, G. Grupe. New York: Springer-Verlag. P. 1-37.

- Bentley R. A., 2006. Strontium isotopes from the earth to the Archaeological skeleton: a review//Journal of Archaeological Method and Theory. Vol. 13. № 3. P. 135-187.

- Chenery C., Müldner G., Evans J., Eskaedt H., Lewis M., 2010. Strontium and stable isotope evidence for diet and mobility in Roman Gloucester, UK//JAS. Vol. 37. P. 150-163.

- Evans J., Stoodley N., Chenery C., 2006. A strontium and oxygen isotope assessment of a possible fourth century immigrant population in a Hampshire cemetery, southern England//JAS. Vol. 33. P. 265-272.

- Gerling C., Bànfy E., Dani J., Köhler K., Kulcàsr G., Pike A., Szeverényi V., Heyd V., 2012. Immigration and transhumance in the Early Bronze Age Carpathian Basin: the occupants of a kurgan//Antiquity. Vol. 86. P. 1097-1111.

- Hollund H. L., Higham T., Belinski A., Korenevski S., 2010. Investigation of paleodiet in the North Caucasus (South Russia) Bronze Age using stable isotope analysis and AMS dating of human and animal bones//JAS. Vol. 37. P. 2971-2983.

- Loftus E., Sealy J., 2012. Technical Note: Interpreting Stable Carbon Isotopesin Human Tooth Enamel: An Examination of Tissue Spacings From South Africa//Journal of Physical Anthropology. № 147. P 499-507.

- Longin R.,1971. New method of collagen extraction for radiocarbon dating//Nature. Vol. 230. P 241-242.

- Montgomery J., Evans J. A., PowleslandD., Roberts Ch. A., 2005. Continuity or Colonization in AnloSaxon England? Isotope Evidence for Mobility, Subsistence Practice, and Status at West Heslerton//American Journal of Physical Anthropology. № 126. Р. 123-138.

- Mook W. G., Streurman H. J., 1983. Physical and Chemical Aspects of Radiocarbon Dating//Proceedings of the First International Symposium 14C and Archaeology, Groningen/Eds W. G. Mook, H. T. Waterbolk. Strasbourg: Council of Europe. P. 31-55. (PACT, 8.)

- Murphy E. M., Schilting R., Beer N., Chistov Y., Kasparov A., Pshenitsina M., 2013. Iron Age pastoral nomadism and agriculture in the Eastern Eurasian Steppe: implications from dental paleopathology and stable carbon and nitrogen isotopes//Journal of Archaeological Sciences. Vol. 40. P. 2547-2560.

- Price T. D., Frei K. M., Tiesler V., Gestsdottir H., 2012. Isotopes and mobility: Case studies with large samples//Population Dynamics in Prehistory and Early History. New Approaches Using Stable Isotopes and Genetics/Eds E. Kaiser, J. Burger, W. Schier. Berlin; Boston: De Gruyter. P. 287-322.

- Shishlina N. I., 2008. Reconstruction of the Bronze Age of the Caspian Steppes. Life styles and life ways of pastoral nomads.Oxford: Archaeopress. 299 р. (BAR International Series; 1876.)

- Shishlina N. I., Sevastyanov V., Hedges R., 2012. Isotope ratio study of Bronze Age samples from the Eurasian Caspian steppes//Population Dynamics in Prehistory and Early History. New Approaches using Stable Isotopes and Genetics/Eds J. Burger, E. Kaiser, W. Schier. Berlin: Walter de Gruyter & Co. P. 177-197.