Погребение мастера-гончара бронзового века (памятник Тартас-1, Барабинская лесостепь)

Автор: Мыльникова Л.Н., Молодин В.И., Дураков И.А., Ненахова Ю.Н., Ефремова Н.С., Хансен С., Кобелева Л.С., Селин Д.В., Ненахов Д.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Находки орудий гончаров довольно редки, а в погребальных комплексах они единичны. Особое отношение мастеров гончарного производства к своему инструментарию известно по этнографическим материалам: его передавали по наследству, редко - захоранивали вместе с мастером. Поэтому вопрос о существовании этой группы специалистов остается открытым в виду недостатка информации. При исследовании памятника Тар-тас-1 в полевой сезон 2019 г. обнаружено погребение мастерицы-гончара андроновской (фёдоровской) культуры. Умершая захоронена на правом боку в скорченном положении, ориентирована головой на восток. Ноги согнуты в коленях и подогнуты к животу, руки согнуты в локтях, кисти расположены близко к лицевой части черепа. Погребальный инвентарь включал бронзовое шильце, несколько бронзовых пронизей, два глиняных сосуда, два лощила и зубчатый орнаментир. На основе результатов бинокулярного анализа выявлены следы износа и признаки деформации на рабочих плоскостях лощил и орнаментира. Своеобразное строение зубчика на малом рабочем крае «гребенки» и наличие подобного дефекта на отпечатках орнаментира в орнаментальном поле сосуда № 1 позволили сделать вывод о том, что мастер произвел орнаментацию сосуда с помощью данного инструмента. В качестве сопроводительного инвентаря с погребенной захоронены не только ее инструменты, но и ее изделие. Зафиксировано, что в могиле находятся два сосуда, изготовленные по различным программам, следовательно, в могилу помещали изделия, произведенные разными мастерами. Очевидно, что у населения, оставившего данное погребение, существовало несколько традиций изготовления сосудов (по крайней мере, две).

Гончарное производство, андроновская (фёдоровская) культура, орнаментиры

Короткий адрес: https://sciup.org/145145582

IDR: 145145582 | УДК: 902/903 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.507-515

Текст научной статьи Погребение мастера-гончара бронзового века (памятник Тартас-1, Барабинская лесостепь)

Погребения специалистов-мастеров встречаются в погребальных комплексах эпохи бронзы не так уж часто. Как правило, такие захоронения связаны с мастерами – литейщиками бронзы [Бочкарев, 1975, 2010; Епимахов, Берсенева, 2016; Калмыков, Березина, Грески и др., 2018; Халяпин, 2005; и др.]. Пожалуй, одно из наиболее замечательных захоронений специалиста по бронзовому литью в Северной Азии было исследовано на памятнике Сопка-2/4Б, в Центральной Барабе [Молодин, 1983]. Открыты захоронения мастеров-литейщиков, относящиеся к позднекротовской (черноозерской) культуре, и на соседнем с Сопкой некрополе Тартас-1 [Молодин, Дураков, Кобелева, 2016]. Очевидно, что для эпохи ранней–развитой бронзы специалисты-металлурги были уже явно дифференцированы и особо почитаемы в обществе.

А что можно сказать о мастерах-гончарах? Была ли эта не менее сложная и не менее значимая для общества профессиональная ориентация доступна широкому кругу производителей или все-таки уже выделялись мастера, изготавливавшие сосуды по специальному заказу или для возможного обмена? Такие вопросы не выглядят риторическими, поскольку речь идет об андроновской (фёдоровской) культуре, для которой типична удивительная по красоте и качеству керамическая продукция. При этом наряду с «массовыми» керамическими комплексами, особенно характерными для поселений, имеют место замечательные произведения керамического производства, встречающиеся преимущественно в погребальных комплексах. Это – горшки, отличающиеся высоким качеством обработки поверхности, украшенные жестко канонизированной орнаментальной композицией, за которой кроется несомненный мифологический контекст (см.: [Зотова, 1965]).

Мы предполагаем, что в среде андроновского (фёдоровского) населения имелись талантливые мастера – специалисты по изготовлению керами-508

ческой посуды. Это были еще не мастера-ремесленники, изготавливавшие узкоспециализированную продукцию для обмена и продажи, однако, по-видимому, выделялись гончары, продукция которых особо ценилась в том или ином сообществе.

Возможно, с проявлением такого феномена следует связывать открытие на могильнике Тартас-1 андроновского (фёдоровского) захоронения № 750, в котором погребена взрослая женщина, сопровождаемая в мир иной, помимо характерной посуды, костяным зубчатым штампом для нанесения орнамента.

Описание погребения и материалов

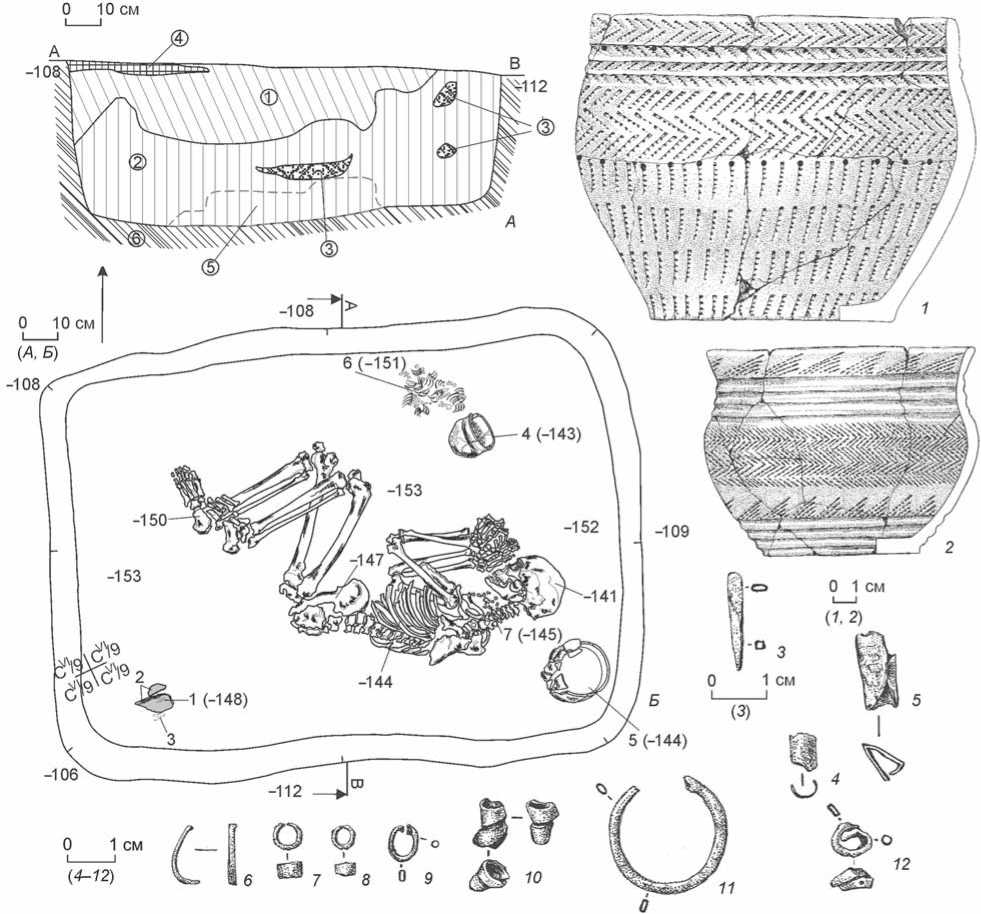

Погребение (рис. 1) расположено в северо-западной части могильного поля. На уровне материка фиксировалось в виде пятна подпрямоугольной формы с закругленными углами, темно-серого цвета. В северо-восточной и центральной части объекта отмечены линзы желто-серого цвета. Размеры пятна составляли 1,08 × 1,64 м.

Заполнение могильной ямы неоднородно (рис. 1, А ). В верхней части зафиксирована прослойка темно-серой супеси с вкраплениями желтого суглинка (современное заполнение) размером 0,42 × 0,03 м, примыкающая к северной стенке. Основное заполнение представлено слоем темносерой супеси мощностью до 0,23 м, который располагался на слое такой же темно-серой супеси, но с линзами мешаной желтой и мелкими вкраплениями черной супеси (до 0,39 м). В этом слое отмечено три линзы темно-серой (почти черной) почвы. Кости человека располагались по центру в придонной части погребальной камеры (рис. 1, Б ).

По сле выборки заполнения могильная яма имела подпрямоугольную форму с закругленными углами. Размер ее по верхнему абрису – 1,26 × × 1,72 м, по нижнему – 1,11 × 1,58 м. Глубина от уровня материка – 0,47 м. Стенки ровные, пологие. Дно ровное. Фиксируется небольшой наклон с юга на север до 0,05 м.

Рис. 1. Погребение № 750 из могильника Тартас-1.

А – стратиграфический разрез: 1 – темно-серая супесь; 2 – темно-серая супесь с линзами мешаной желтой супеси и мелкими вкраплениями серой и черной супеси; 3 – темно-серая (почти черная) супесь ; 4 – темно-серая супесь с вкраплениями желтого суглинка (колея);

5 – область залегания костей человека; 6 – желтый суглинок («материк»).

Б – план: 1 – бронзовое шило; 2 – орудия гончара; 3 – зуб животного; 4 – керамический сосуд № 1; 5 – керамический сосуд № 2; 6 – кости рыбы; 7 – бронзовые изделия (пронизки, кольцо, обломок кольца).

1 – сосуд № 2; 2 – сосуд № 1; 3 – бронзовое шило; 4, 5 – пронизки из бронзы; 6, 9 – расплющенные проволочки; 7, 8 – бронзовые бусины;

10, 12 – пластинки из расплющенной проволоки; 11 – бронзовая серьга.

На дне ямы, в ее центральной части находился скелет взрослой женщины. Погребенная была положена на правый бок в характерной для культуры скорченной позе, ориентирована головой на восток. Ноги согнуты в коленях и подогнуты к животу, при этом руки согнуты в локтях и кисти расположены близко к лицевой части черепа.

В могилу был помещен значительный инвентарный набор. В юго-западном углу располагалось бронзовое шильце – четырехугольное в сечении, с приплюснутым насадом. Длина изделия – 1,7 см

(рис. 1, 3 ). Рядом с шилом найден зуб животного.

В этой же части могилы, за черепом, находился керамический сосуд (№ 2) баночной закрытой формы (рис. 1, 1). Его размеры: диаметр венчика – 14,8 см, диаметр дна – 9,8 см, максимальный диаметр тулова – 16,3 см, высота изделия – 13 см. Выполнен из плохо подготовленного «сухого» теста с естественными примесями в сырье песка и небольшого количества органики по рецепту глина + некалиброванный шамот (в концентрации ~ 1 : 4). Сформован на основе донного начина и ленточного налепа. Обжиг изделия – без доступа кислорода с быстрым остыванием в конце операции. От венчика до середины тулова сосуд орнаментирован четырьмя рядами зигзага, углом ориентированного в правую сторону. Каждый ряд сформирован разнонаправленными наклонными оттисками гребенчатого штампа. После первой линии зигзага идет ряд круглых вдавлений (диаметр до 0,02 см), затем три ряда каннелюр, заполненных наклонными оттисками гребенчатого штампа. Под четвертым рядом зигзага следуют четыре ряда наклонных оттисков (вправо) гребенчатого штампа, поставленного под о стрым углом к плоскости. Поверх верхнего ряда располагается еще один ряд округлых вдавлений.

Ряды ямочных вдавлений не характерны для классической андроновской (фёдоровской) посуды. Сосуд с подобным мотивом, нанесенным по о сновному орнаменту, известен в материалах могильника Соленоозерная-1 из Минусинской котловины [Максименков, с. 178, табл. XLIII, 5]. Однако этот мотив декора типичен для посуды северных таежных районов, например, сузгунской культуры. Подобная орнаментальная схема была характерна и для изделий предшествующей андроновской – одиновской культуры. То, что в захоронениях ан-дроновской (фёдоровской) культуры на памятнике Тартас-1 найдено уже не менее трех таких сосудов, позволяет говорить о несомненных северо-западных влияниях на данную группу андроновско-го населения.

Керамический сосуд № 1 (рис. 1, 2 ) находился в северо-восточной части могилы. Он имеет горшковидную форму. Размеры изделия: диаметр по венчику – 11,2 см, диаметр дна – 6,7 см, диаметр ту-лова – 12,5 см, высота сосуда – 8,9 см. Изготовлен на основе емкостного начина лоскутной техникой. Однако следов формы-основы или формы-емкости не прослеживается. Дно наложено на емкость. Горловина возведена жгутовым налепом. Под венчиком сосуд орнаментирован косыми треугольниками, составленными из наклонных рядов (5 шт.) отступающего гребенчатого штампа без обводки по периметру. По шейке идут четыре линии каннелюр, которые выполнены раньше треугольников на венчике. По тулову – пять рядов наклонного отступающего гребенчатого штампа, каждая линия разнонаправлена, первая сверху наклонена влево, вторая – вправо и так поочередно, что составляет «елочку». Ниже идет ряд наклонных треугольников, подобных тем, что имеются на верхней части сосуда. Придонная часть орнаментирована четырьмя рядами каннелюр. Дно не орнаментировано. Таким образом, этот сосуд является классическим для носителей андроновской (фёдоровской) культуры.

Скопление рыбы находилось между северной стенкой и керамическим со судом № 1. Площадь скопления примерно 0,12 × 0,18 м. Представлено позвонками, костями; некоторые из них находились в сочленении с позвонками (т.е. рыба была положена, скорее всего, разделанной на куски).

В области шейных позвонков найдены фрагменты бронзовых изделий, а также бронзовые про-низки (1,6 × 0,4 см) (рис. 1, 4, 5 ), две свернутые в спираль пластинки из расплющенной проволочки (небольшого размера) (рис. 1, 10, 12), две согнутые расплющенные проволочки (рис. 1, 6, 9 ), две бронзовые бусины (0,5 × 0,3 см, 0,4 × 0,2 см) (рис. 1, 7, 8 ). С левой стороны под челюстью найдена бронзовая серьга – не сомкнута, диаметр 2,5 см, сформирована из сплющенной проволоки (рис. 1, 11 ).

В юго-западном углу захоронения найдены три изделия из кости, идентифицированные как орудия гончара. Все изделия представляют собой небольшие пластинки неправильной подпрямоугольной формы. Размеры предметов варьируют: длина от 2,2 до 5,9 см, ширина от 2,9 до 10,6 см. Сохранность изделий хорошая.

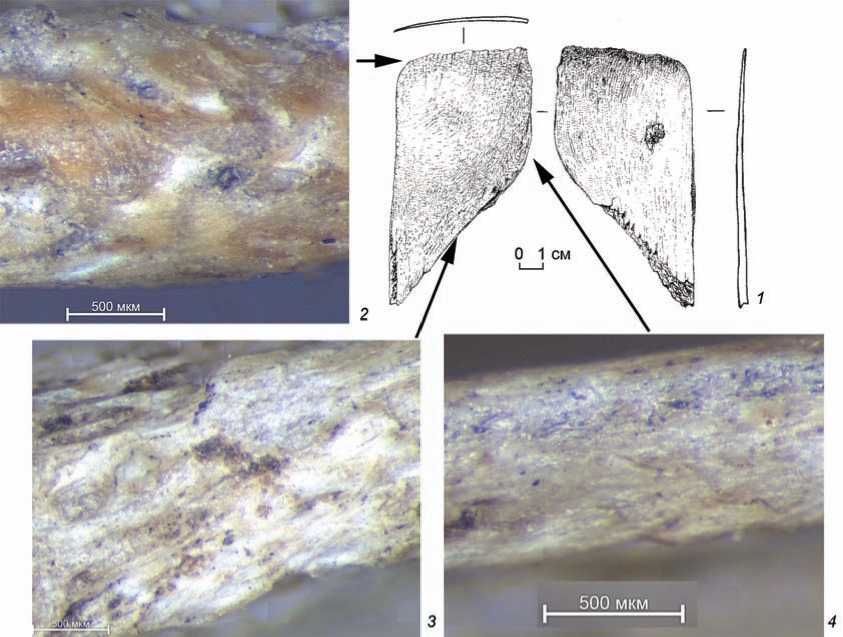

Орудие 1 . Изготовлено на пластине из лопатки животного. Оно неправильной прямоугольной формы: два угла скруглены, два острые, с одного края намеренно выполнена выемка для удобного расположения инструмента в руке. Размеры изделия: 5,9 × 10,6 × 0,02 см (рис. 2, 1 ). На выемке имеются следы износа: затертость, залощенность (рис. 2, 3 ). Признаки деформации фиксируются также на двух рабочих краях (рис. 2, 2, 4 ). Таким образом, инструмент выполнял, очевидно, функцию лощила.

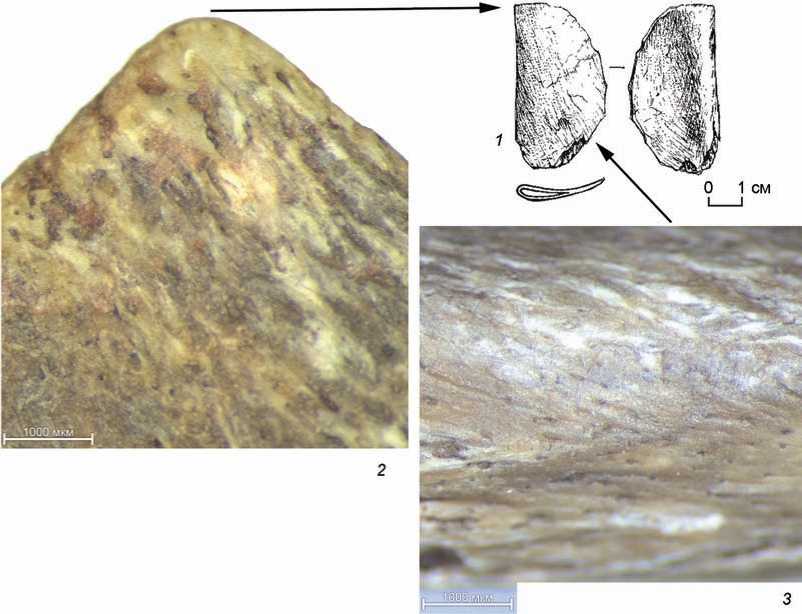

Орудие 2 располагалось рядом с первым. Костяная пластина в форме полукруга, ее размер 4,8 × 2,9 × 0,03–0,01 см (рис. 3, 1 ). Один рабочий край сильно залощен (рис. 3, 2 ). Угол инструмента также имеет следы износа, что свидетельствует о его использовании как лощила (рис. 3, 3 ). Если учесть размеры изделия и сработанность данной части, его можно интерпретировать и как «лопатку». Оттиски подобных инструментов имеются на сосудах могильника из других погребений, а также являются одним из характерных элементов орнамента на сосудах андроновской (фёдоровской) культуры.

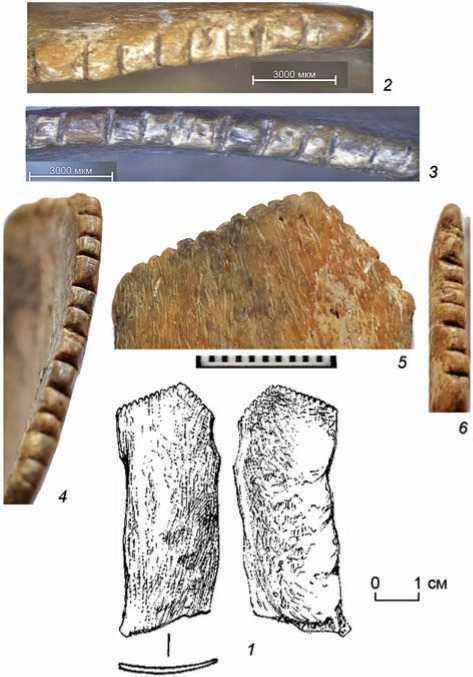

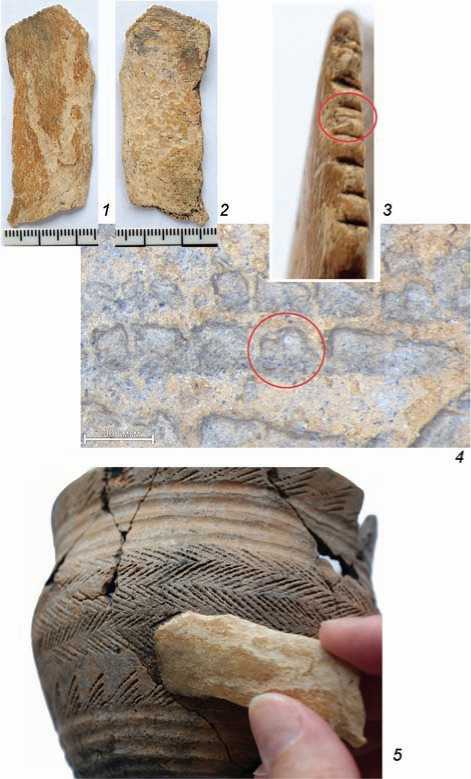

Орудие 3 – орнаментир «гребенка», выполненный на изогнутой костяной пластине подпрямоугольной формы. Размеры: 2,2 × 5,4 × 0,02 см (рис. 4). Имеет два рабочих края на углу пластины. На одном крае (протяженность 1,7 см) оформлены 12–13 (рис. 4, 3, 4 ), на втором (протяженность 1,2 см) – 7–8 зубцов (рис. 4, 2, 6 ). Последний зубец первого края и первый второго – смыкаются (см. рис. 4, 5 ). На участке пластины, примыкающем к рабочему краю, четко фиксируются затер-

Рис. 2. Костяное лощило ( 1 ) и микрофотографии участков его рабочих поверхностей ( 2 - 4 ).

Рис. 3. Костяное лощило-орнаментир ( 1 ) и микрофотографии участков его рабочих поверхностей ( 2, 3 ).

Рис. 4. Костяной орнаментир «гребенка» ( 1 ); микрофотографии участков его рабочих поверхностей ( 2 , 3 ); фото рабочей поверхности инструмента (длинный участок) ( 4 ); боковое фото рабочей площадки инструмента ( 5 ); фото рабочей поверхности инструмента (короткий участок) ( 6) .

тость, залощенность как результат изношенности инструмента из-за постоянного зажима его в руке мастера (рис. 5, 1, 2 ). Полная рабочая поверхность орудия имеет немного изогнутую форму, что давало возможность нанесения орнамента обоими краями не только техникой штампования, но и «гребенчатой качалки».

Отмечена важная деталь - на малом крае орна-ментира имеется дефект на зубце (рис. 5, 3 ). Подобный дефект читается и на оттисках штампа (рис. 5, 4 ), которым орнаментирован сосуд № 1 (рис. 5, 5 ).

Обряд захоронения и характеристика инвентарного набора позволяют отнести данное погребение к андроновской (фёдоровской) культуре.

Выводы

Находки инструментария гончаров - достаточно редкое явление. Большинство известных на сегодняшний день штампов происходят в основном 512

из поселенческих комплексов [Дубовцева, 2017; Захожая, 1994; Клементьева, Погодин, 2017; Кокшаров, 2009; Мыльникова, Чемякина, 2002; Куличков, Смольянинов, 2015; Молодин, Мыльникова, Нестерова и др., 2018], встречаясь единично на погребальных памятниках (см., напр.: [Алексашенко, Яншина, 2017]). Большую часть таких находок со ставляют орнаментиры «гребенка». Как отмечают исследователи, зубчатый штамп -самое распространенное орудие орнаментации керамики, начиная с культур эпохи неолита разных районов мира - Восточной и Западной Европы, Сибири, Средней Азии. И.Н. Калинина связывает это явление с возможностью использовать природные штампы в виде челюстей мелких животных [Калинина, Устинова, 1990], С.А. Семенов - с тем, что орнаментация изделий зубчатым орнаментиром не требовала особого мастерства

Рис. 5. Лицевая ( 1 ) и обратная ( 2 ) сторона орнаменти-ра; зубчик орнаментира с дефектом на малой рабочей поверхности ( 3 ); отпечаток зубчатого инструмента на сосуде № 1 ( 4 ); орнаментированная поверхность сосуда № 1 и зубчатый инструмент ( 5 ).

[1955]. По мнению И.С. Жущиховской, зубчатый штамп привлекал древних гончаров тем, что с его помощью можно было изображать большое количество различных вариантов орнамента. Им можно создавать узоры разными способами: тиснением, когда оттиск соответствует по размеру и форме зубцов инструмента; прочесыванием, когда протягиванием инструмента по поверхности создаются длинные параллельные борозды. При этом, в зависимости от положения орнаментира в руке мастера, угла его соприкосновения с поверхностью сосуда увеличивалось число вариантов орнамента [2001].

Находки штампов-орнаментиров в памятниках андроновской культуры единичны. Есть упоминания о костяном штампе в виде овальной пластины с зубцами и бронзовом зубчатом колесике из поселения на Семипалатинских дюнах; а также о костяном штампе – из поселения Канай [Черников, 1960, рис. 13, 1, 2, табл. XIV, 1, 2]. Е.Е. Кузьмина упоминает о глиняном зубчатом штампе из кург. 1 в могильнике Сосновка [1994, с. 116]. Поэтому обнаружение на памятнике Тартас-1 погребения мастера-гончара имеет большое значение.

Особое отношение гончаров к своему инструментарию известно по этнографическим материалам: его передавали по наследству [Пошивайло, 1993], редко – захоранивали вместе с мастером [Волкова, 1998]. Анализ изделий и сосудов, найденных в погр. № 750, показывает, что орнамен-тир «гребенка» является инструментом, которым мастер произвел орнаментацию одного из сосудов. И оба изделия (орнаментир и сосуд) находятся в одной могиле. Погребенной мастерице положили в качестве сопроводительного инвентаря в могилу не только ее инструменты, но и ее изделие. Кроме того, из факта, что в погребении находятся два сосуда, изготовленных по различным программам, следует еще один вывод: в могилу помещали сосуды, произведенные разными мастерами. Развивая этот тезис, можно утверждать, что у населения, оставившего данное погребение, существовало несколько традиций изготовления сосудов (по крайней мере, две). Это следует учитывать при интерпретации гончарных традиций населения культуры.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-09-00406 «Население Среднего Приомья в раннем голоцене по материалам новейших археологических комплексов: периодизация, хронология, культурогенез».

Список литературы Погребение мастера-гончара бронзового века (памятник Тартас-1, Барабинская лесостепь)

- Алексашенко Н.А., Яншина О.В. Керамические штампы Эквенского могильника // Археология Евразийских степей. – 2017. – № 2. – С. 298–314.

- Бочкарев В.С. Погребения литейщиков эпохи бронзы // 150 лет Одесскому археологическому музею АН СССР: тез. докл. – Одесса: Изд-во АН СССР, 1975. – С. 55–67.

- Бочкарев В.С. Погребения литейщиков эпохи бронзы (методологический пересмотр) // Бочкарев В.С. Культурогенез и древнее металлопроизводство Восточной Европы. – СПб.: ИнфоОл, 2010. – С. 209–211.

- Волкова Е.В. Керамика волосово-даниловского могильника фатьяновской культуры как исторический источник. – М.: Старый сад, 1998. – 259 с.

- Дубовцева Е.Н. Эволюция орудий для гребенчатой орнаментации керамики Урала и Западной Сибири в неолите и бронзовом веке // Археология и история Северо-Западной Сибири: сб. науч. ст. – Нефтеюганск; Екатеринбург: Уральский рабочий, 2017. – С. 4–19. – (Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири; вып. VI).

- Епимахов А.В., Берсенева Н.А. Металлопроизводство и социальная идентичность по материалам погребальных памятников синташтинской культуры южного Урала // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – Т. 44, № 1. – С. 65–71.

- Жущиховская И.С. История керамики Восточной Азии: уч. пособ. – Владивосток: Изд-во Владивост. гос. ун-та экономики и сервиса, 2001. – 13 с.

- Захожая Т.М. Орнаментиры и технология нанесения узоров на посуде поселения Чилимка III // Экспериментальная археология. – Тобольск: Тобол. гос. пед. ин-т, 1994. – Вып. 3. – С. 42–51.

- Зотова С.В. Ковровые орнаменты андроновской керамики // Новое в советской археологии. Памяти Сергея Владимировича Киселёва: к 60-летию со дня рождения. – М., 1965. – С. 177–180. – (МИА; № 130).

- Калинина И.В., Устинова Е.А. Технологическая классификация орнаментов неолитической–энеолитической керамики Уральского региона // АСГЭ. – Л., 1990. – Вып. 30. – С. 7–19.

- Калмыков А.А., Березина И.Я., Грески Ю., Добровольская М.В., Бужилова А.П. Погребение мастера-литейщика лолинской культуры на Ставрополье // КСИА. – 2018. – Вып. 251. – С. 64–79.

- Клементьева Т.Ю., Погодин А.А. Технология орнаментации посуды позднего неолита поселения Большая Умытья 100 // Археология и история Северо-Западной Сибири: сб. науч. ст. – Нефтеюганск; Екатеринбург: Уральский рабочий, 2017. – С. 20–49. – (Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири, вып. VI).

- Кокшаров С.Ф. Памятники энеолита Севера Западной Сибири. – Екатеринбург: Волот, 2009. – 272 с.

- Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. – М.: Калина, ВИНИТИ РАН, 1994. – 457 с.

- Куличков А.А., Смольянинов Р.В. Искусственные орнаментиры на памятниках неолита–бронзы лесостепного Подонья // Изв. Самар. науч. центра РАН. История. Исторические науки. – 2015. – Т. 17, № 3. – С. 242–246.

- Максименков А.Г. Андроновская культура на Енисее. – Л.: Наука, 1978. – 190 с.

- Молодин В.И. Погребение литейщика из могильника Сопка-2 // Древние горняки и металлурги Сибири. – Барнаул: Алт. гос. ун-т, 1983. – С. 96–109.

- Молодин В.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С. «Клад литейщика» позднекротовской (черноозерской) культуры памятника Тартас-1 в лесостепной Барабе // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – № 2 (44). – С. 30–46.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Кобелева Л.С., Селин Д.В., Галямина Г.И., Назарова Л.В. Оригинальный комплекс эпохи раннего железного века на могильнике Усть-Тартас-2 (Барабинская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 299–303.

- Мыльникова Л.Н., Чемякина М.А. Традиции и новации в гончарстве древних племен Барабы (по материалам поселенческого комплекса Омь-1). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – 200 с.

- Пошивайло О.Н. Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна. – Киев: Молодь, 1993. – 410 с.

- Семенов С.А. К изучению техники нанесения орнамента на глиняную посуду. Шнуровой и зубчатый орнаменты неолитической керамики Карелии // КСИА. – 1955. – Вып. 57. – С. 135–144.

- Халяпин М.В. Погребение литейщика эпохи бронзы с территории степного Приуралья // Вопр. Истории и археологии Западного Казахстана. – Уральск: Зап.- Казахстан. обл. центр истории и археологии, 2005. – Вып. 4. – С. 203–217.

- Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 272 с. – (МИА; № 88).