Погребение мастера-литейщика лолинской культуры на Ставрополье

Автор: Калмыков А.А., Березина Н.Я., Грески Ю., Добровольская М.В., Бужилова А.П.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе. Новые открытия

Статья в выпуске: 251, 2018 года.

Бесплатный доступ

Данная работа посвящена публикации и комплексному анализу погребения мастера-литейщика лолинской культуры эпохи средней бронзы, открытого в 2012 г. в степной зоне Центрального Предкавказья, недалеко от места слияния Большого Зеленчука и Кубани (рис. 1). По результатам радиоуглеродного датирования погребение отнесено к рубежу III и II тыс. до н. э. В нем обнаружен набор орудий для металлообработки: керамические тигель-льячка и сопло, а также каменный абразив (рис. 2: 2-4; 3: 2). До помещения в могилу инструменты использовались в практических целях по своему предназначению. С применением антропологических стандартов и биоархеологических подходов были изучены костные останки индивида. Это позволило реконструировать особенности его физического развития,состояния здоровья, образа жизни и, с привлечением аналогий, подтвердить связь его прижизненной деятельности с металлообработкой.

Предкавказье, ставрополье, средняя бронза, лолинская культура, мастер-литейщик, металлообработка, биоархеология, травмы, переломы, изотопный анализ, химический состав костей

Короткий адрес: https://sciup.org/143164063

IDR: 143164063

Текст научной статьи Погребение мастера-литейщика лолинской культуры на Ставрополье

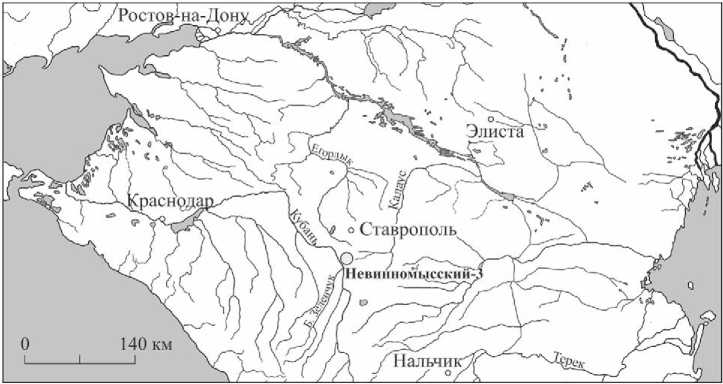

В 2012 г. в степной зоне Центрального Предкавказья, недалеко от места слияния Большого Зеленчука и Кубани, был частично раскопан курганный могильник Невинномысский-3. Он состоял из 25 насыпей, возведенных на гребне мы-сового образования правобережья Кубани, у южного подножия Ставропольской возвышенности ( Мячин , 2013) (рис. 1).

В кургане 6, располагавшемся в центральной части группы, было обнаружено погребение мастера-литейщика. Оно привлекло внимание не только своим редко встречающимся погребальным инвентарем производственного назначения, но и отчетливо видимыми дефектами костей правой ноги покойного.

Результатам комплексного исследования этого погребения посвящена данная статья.

Рис. 1. Местоположение могильника Невинномысский-3

Описание комплекса

Возникновение кургана 6 относится к эпохе ранней бронзы и связано с племенами ямной культурно-исторической общности. Ими был сложен каменный кромлех и возведена единственная сохранившаяся насыпь. Кромлех кольцевидный, диаметром немногим более 6 м, построен из различных по размеру камней и плит песчаника, не имевших следов обработки. Плиты и камни были уложены на погребенную почву в один ряд, друг возле друга. Размеры наиболее крупной плиты - 0,6 х 0,5 х 0,3 м. Диаметр перекрывшей кромлех насыпи - 15 м, ее сохранившаяся высота – 0,7 м. Помимо основного погребения в курган было впущено еще 13 захоронений эпохи бронзы и раннего железного века. Самую многочисленную группу из пяти погребений составляли впускные посткатакомбные захоронения со схожим обрядом. Из них три погребения были без инвентаря; в одном, парном, у взрослого погребенного на поясе найдены подвески из раковин с центральным отверстием, а кроме них – шейная низка и ножной браслет из фаянсовых бус. Набор производственных орудий мастера-литейщика обнаружен в погребении 5.

Погребение 5 располагалось в юго-западном секторе кургана, у внешнего края кромлеха. От погребальной конструкции удалось проследить только несколько камней в ее верхней части и дно, отчетливо маркируемое покрывавшей его подстилкой. Дно могилы было гладким, плавно прогибалось от краев к северо-восточной части, где располагался посткраниальный скелет. Такая конфигурация дна могилы наиболее характерна для камер редуцированных катакомб или небольших подбойных могил.

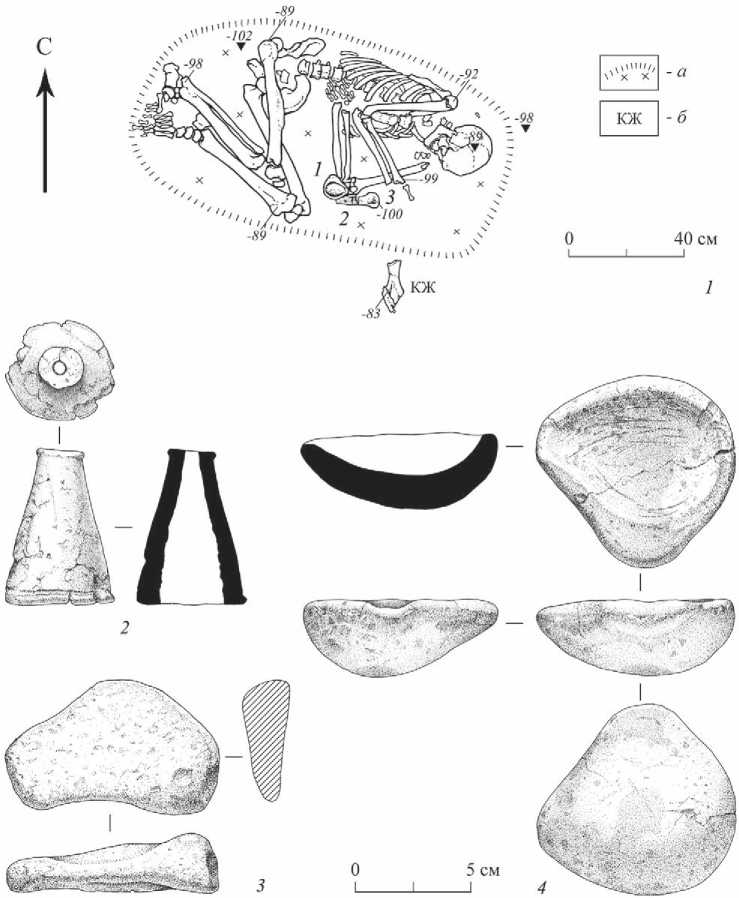

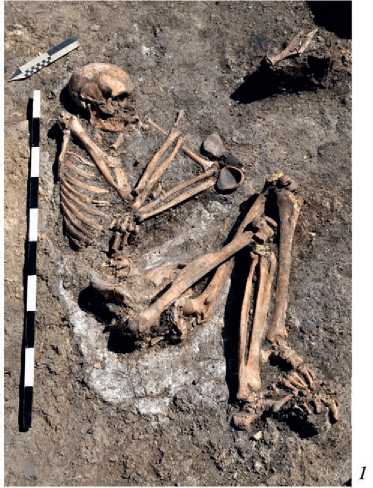

Погребение одиночное, индивид похоронен в сильно скорченном на левом боку положении, головой на восток – юго-восток. Расположение костей грудной клетки, ребер, позвонков и таза соответствовало положению тела на левом боку с завалом туловища на спину. Левая рука, согнутая в локтевом суставе под прямым углом, была развернута локтем от покойного и положена на дно могилы перед его грудью. Кисть располагалась на животе. Правая рука находилась в адоративной позиции, кистью у черепа. Ноги были согнуты под острыми углами в тазобедренных и коленных суставах. Кости правой ноги располагались поверх левой, стопы лежали на боку (рис. 2: 1 ; 3: 1 ).

За пределами подстилки, примерно в 0,3 м к югу от правого запястья, расчищена лопатка мелкого рогатого скота. Она лежала плашмя, с небольшим наклоном, и относительно близлежащих костей человека была приподнята на 6–15 см.

Сопровождавший покойного инвентарь был сосредоточен около левого локтя индивида, на подстилке. Предметы располагались в линию, один возле другого. В центре лежало керамическое сопло (нах. 2), с западной от него стороны – керамический тигель-льячка (нах. 1), с восточной – абразивный камень (нах. 3) (рис. 2: 1 ; 3: 2 ).

Тигель-льячка толстостенный, овально-ложковидной формы, с обозначенным сливом и плоской ручкой-выступом (рис. 2: 4 ). В тесте имеется примесь шамота и дресвы. Поверхность заглажена, коричневого цвета, с крупным темно-серым пятном от вторичного прокала. Еще одним вероятным свидетельством использования тигля-льячки по назначению до его помещения в могилу, помимо вторичного прокала, являются многочисленные царапины внутри изделия. Их появление может быть результатом удаления из тигля-льячки с помощью острого орудия плавильных остатков. Размеры изделия - 8,5 х 8,2 см, толщина по дну – 1,5 см. Сопло1 усеченно-конической формы, с продольным сквозным отверстием, сужающимся от широкого конца к узкому (рис. 2: 2 ). Установить точные параметры отверстия из-за сильного разрушения предмета, произошедшего по причине ухудшения прочности керамики в результате вторичного про-кала, не представляется возможным. Лучше сохранившийся в узкой части участок отверстия был конический. Узкий конец сопла снаружи имеет небольшую закраину. Поверхность около широкого конца украшена горизонтальной вдавленной линией. Цвет внешней поверхности – темно-коричневый, внутри сопла и у широкого конца имеются следы гари и копоти. Высота – 6,7 см, диаметр по основанию – 4,5–4,7 см, по верху – 2,0 см. Примерный минимальный диаметр отверстия (по срезу узкого конца сопла) – около 0,5 см. Под абразив использован кварцевый, слабо ожелезненный крупнозернистый песчаник (рис. 2: 3 ), на широких плоскостях и гранях которого в результате использования появились

Рис. 2. Погребение Невинномысский-3 6/5. План ( 1 ) и погребальный инвентарь ( 2–4 )

1 – план ( 1 – тигель-льячка; 2 – сопло; 3 – абразив; а – подстилка; б – кость животного); 2– керамическое сопло; 3 – каменный абразив; 4 – керамический тигель-льячка

Рис. 3. Погребение Невинномысский-3 6/5 после расчистки

1 – общий вид; 2 – погребальный инвентарь, вид с юга; 3 – следы перелома и костный нарост на костях правой ноги индивида, вид с юга следы стачивания. Размеры - 9,2 х 5,1 х 2,6 см. На поверхности абразива и тигля-льячки имеются пятна в виде капель и брызг от темно-коричневого вещества (жидкости?).

Археологический анализ комплекса

Культурная атрибуция погребения затруднений не вызывает. Оно относится к лолинской культуре, одному из наиболее крупных посткатакомбных образова-ний2, появившихся на юге Восточной Европы в финале эпохи средней бронзы на основе долгое время существовавших там и одновременно распавшихся катакомбных культур.

Основой формирования лолинской культуры выступила восточноманыч-ская катакомбная культура. Многие традиции, свойственные последней, нашли свое продолжение в лолинской культуре. В том числе и традиция помещения в погребения профессиональных орудийных наборов. Центром формирования лолинской культуры стала долина Восточного Маныча, основной ареал охватил территорию Северо-Западного Прикаспия и север степной части Центрального Предкавказья. На различных этапах существования культуры границы ареала менялись. Существуют археологические свидетельства дальних проникновений носителей ранней лолинской культуры за пределы основной концентрации памятников. Культура разделяется на три этапа, ее хронологические рамки по серии калиброванных радиоуглеродных данных устанавливаются в пределах XXII–XVIII вв. до н. э. (Мимоход, 2013. С. 339–442).

По совокупности признаков обряда погребение Невинномысский-3 6/5 следует отнести ко второму, развитому этапу культуры. Не противоречит этому и радиоуглеродная дата3, полученная по кости индивида методом AMS в Центре археометрии Курта Энгельхорна в г. Мангейме (Германия): MAMS-29812 BP 3631 ± 22. Ее калиброванное значение: ВС cal (1σ) 2025-1962, ВС cal (2σ) 2116–1925.

Представленные в погребении орудия служили для отливки и последующей первичной холодной обработки изделий. Орудиями для тепловой обработки металла являлись сопло, использовавшееся в качестве насадки для регулирования струи подаваемого из меха воздуха, и тигель-льячка – приспособление для плавки и разливки расплавленного металла. Для следующей за литьем технологической операции – первичной обработки и последующей правки отлитых изделий – использовался абразивный камень. Представленный набор далеко не в полной мере отражает весь технологический процесс изготовления металлических орудий. Однако данный факт не является необычным или исключительным случаем, поскольку погребальные наборы литейных инструментов эпохи средней бронзы не идентичны по составу и чаще встречаются в «усеченном» виде. Для лолинской культуры эта неполнота даже более естественна, поскольку уже на раннем этапе существования культуры ей была присуща обед-ненность погребального комплекса, которая в дальнейшем только усиливалась. Никакого принципиального своеобразия ни сам набор, ни составляющие его инструменты не имеют ( Бочкарёв , 1978; Державин, Тихонов , 1981; Кубышев, Нечитайло , 1991; Шилов , 1959; и др.).

Назначение находимых в погребальных комплексах эпохи бронзы предметов, в том числе и наборов орудий, в последнее время активно дискутируется. Вопреки безапелляционному первоначальному мнению об их утилитарном предназначении и отражении погребальным инвентарем трудовой деятельности древних людей, стало очевидным, что сопровождавший умерших орудийный набор в ряде случаев отличался от окружавших их при жизни предметов. Более того, ряд исследователей считают, что в первую очередь необходимо учитывать ритуальные причины появления орудий в могилах, а возможности использования этих орудий «вне ситуации ритуала должны стать предметом обсуждения» ( Андреева , 2014. С. 112). Коснулись подобные рассуждения и литейных наборов.

Факт практического применения обнаруженных в погребении Невинномыс-ский-3 6/5 предметов в производстве металлических изделий очевиден. На это, прежде всего, указывают следы использования на всех орудиях, причем визуально соответствующие их прямому предназначению: теплового воздействия на обоих керамических изделиях, очистки тигеля-льячки и стачивания на аб-разиве4. А вот вопрос непосредственного участия в литейном производстве захороненного с ними индивида не столь очевиден, и найти на него ответ может помочь исследование костных останков покойного.

В лолинской среде для производства орудий использовалась мышьяковая бронза. Это подтверждается довольно значительной серией спектральных анализов изготовленных на медной основе орудий, обнаруженных в лолинских захоронениях и погребениях культурных групп круга Лолы. Мышьяк в меди определен на уровне 0,98–9,41 % ( Гак, Мимоход , 2009; Мимоход , 2013. С. 87, 88, 434). Таким образом, если в сферу профессиональной деятельности покойного входило литье, то легко испаряющийся при литье и даже ковке мышьяк, а также медь должны были попадать в организм человека и в результате продолжительной трудовой деятельности накапливаться в костной ткани, являясь, таким образом, индикатором активного взаимодействия человека с указанными химическими элементами.

С целью проверки наличия и уровня концентрации тяжелых металлов5, а также для понимания уровня мобильности индивида на протяжении жизни были проведены химический и изотопный анализы его костной ткани и эмали зубов. Кроме этого, были выявлены и изучены маркёры физической активности, физиологического стресса и травм, которые также могут помочь в реконструкции жизнедеятельности погребенного.

Палеоантропологические исследования6

Определение пола и возраста погребенного базировалось на данных, полученных при комплексном исследовании черепа и посткраниальной части скелета, методиками, принятыми в отечественной и зарубежной антропологии (Алексеев, Дебец, 1964; Алексеев, 1966; Бужилова, 1995; Standards for data…, 1994; Brothwell, 1981; Brooks, Suchey, 1990; Meindl, Lovejoy, 1989). Остеометрическое исследование проводилось по классической для отечественной антропологии программе, по методикам Р. Мартина (R. Martin) в обработке В. П. Алексеева (Алексеев, 1966); применялась разработанная А. П. Бужиловой методика палеопатологического анализа костного материала (Бужилова, 1998). Рентгенологические исследования проведены на базе НИИ и Музея антропологии МГУ им. М. В. Ломоносова на микрофокусном рентгенологическом аппарате ПРДУ-02.

В результате исследований было установлено, что костные останки принадлежали мужчине 35–45 лет. Сохранность черепа и скелета хорошая: отсутствуют лишь части позвоночного столба, ребер и мелкие фрагменты черепа.

На черепе отмечены следы сильных воспалительных процессов лобной пазухи и верхнечелюстного синуса справа (слева кость не сохранилась), что свидетельствует о хроническом характере воспаления в синусах черепа. Практически на всех зубах имеется зубной камень, особенно развитый на лингвальной стороне моляров, что, возможно, указывает на наличие вязкой пищи в рационе погребенного. На сохранившихся молярах, премолярах и даже клыках прослеживаются интерпроксимальные бороздки – следы от возвратно-поступательных движений «зубочистки» в межзубном пространстве. Зафиксирован прижизненный перелом одного корня верхнего первого премоляра слева, а также следы воспалительного процесса на месте альвеолы медиального верхнего резца справа, возможно являющегося следствием инфекции или травмы.

На сохранившихся элементах позвоночника отмечено сращение тел двух последних шейных позвонков, суставная щель между которыми в результате анкилоза почти закрылась. У индивида зафиксирован заживший перелом ребра. Кроме него имеется заживший перелом дистальной части диафиза второй пястной кости левой руки, наблюдаются изгиб ее диафиза в сторону ладонной поверхности и некоторая деформация головки. В современной медицине подобные субкапитальные переломы фиксируются при ударе сжатой в кулак рукой по твердой поверхности.

Кости правой ноги также демонстрируют последствия травматического инцидента (рис. 3: 3 ). На правой бедренной кости в переднелатеральной части диафиза отмечен мощный костный нарост, вытянутый вдоль продольной оси кости (размеры - 138 х 35 мм, толщина - около 15 мм). На задней поверхности диафиза кости, где нарост отсутствует, поверхность гладкая, без следов перелома. Одними из наиболее вероятных причин возникновения данного образования являются оссификация обширной гематомы или миозит с последующей осси-фикацией части мышечной ткани. Рентгенологическое исследование нароста показало плотное структурированное костное образование с определенной направленностью внутреннего строения, что говорит в пользу миозита. Наиболее вероятно, что данное образование – это результат оссификации M. femoris rectus – прямой мышцы бедра. M. femoris rectus отвечает за поднятие ноги вверх и разгибание ее в колене, но скорее всего из-за этой патологии движение ноги в колене не было значительно ограничено.

Помимо воспалительного процесса с последующей оссификацией на бедренной кости у индивида отмечен хорошо заживший двухлодыжечный перелом правой ноги. Ось перелома идет по диагонали от медиальной части лодыжки большеберцовой кости вниз, к дистальному эпифизу малоберцовой кости. Большая и малые берцовые кости в месте перелома (в дистальной части конечности) срослись между собой. Значительного укорочения конечности, как и признаков осложнений или сильного воспалительного процесса, вызванного травмой, не выявлено.

Исследование посткраниального скелета показало также значительное развитие мест прикрепления мускулатуры на длинных костях конечностей, что предполагает мощно выраженную мускульную активность. На костях верхних конечностей эти признаки появляются сильнее слева.

Исследование состояния суставных поверхностей выявило артроз в области локтевых суставов (сильнее выражен слева), артроз мелких суставных поверхностей левой кисти (возможно, связан с травмой пястной кости) и голеностопных суставов, более явный справа, в области перелома.

Результаты исследования химического состава костей

С целью определения возможного активного прижизненного взаимодействия изучаемого индивида с металлами, в частности с медью, были проведены исследования качественного и количественного химического состава минеральной части костной ткани двух участков скелета – медиальных фаланг кисти и стопы. Анализ костной ткани был проведен в лаборатории ИПЭЭ им. А. Н. Северцова на TXRF-анализаторе S2 PICOFOX (Bruker) Л. А. Пельгуновой. Ею же был осуществлен количественный анализ концентрации металлов в костях.

Количественный анализ химического состава минеральной части костной ткани фаланг кисти (образец 1) и стопы (образец 2) выявил:

-

1) устойчивые величины присутствия меди в обоих образцах;

-

2) устойчивое присутствие свинца в обоих образцах;

-

3) присутствие в крайне малом количестве мышьяка в кости кисти;

-

4) наличие «следовых» количеств ртути в костной ткани стопы (табл. 1).

Таблица 1. Концентрации некоторых химических элементов в костной ткани стопы и кисти индивида из погребения Невинномысский-3 6/5 (мг/кг воздушно-сухой массы)

|

№ |

Образец |

Cu |

As |

Pb |

Hg |

|

1 |

медиальная фаланга кисти |

16,5 |

1,75 |

2,11 |

ниже чувствительности метода |

|

2 |

медиальная фаланга стопы |

17,9 |

ниже чувствительности метода |

3,75 |

0,835 |

К полученной индивидуальной характеристике присутствия тяжелых металлов в костной ткани мастера-литейщика следует относиться с осторожностью. Для однозначных выводов о причинах появления металлов необходимо провести дополнительные исследования и сопоставления, в первую очередь, химического состава костной ткани индивидов из хронологически близких, однокультурных ему погребений из кургана 6 могильника Невинномысский-3. Но уже сейчас очевиден тот факт, что относительное содержание меди в костях исследуемого индивида сопоставимо с величинами, которые были определены у «кузнеца» (индивида № 8) из Пепкинского кургана ( Добровольская, Медникова , 2011. С. 149) и у литейщика из Першина на Южном Урале ( Добровольская , 2005. С. 183).

Практически «следовые» концентрации ртути и мышьяка, с одной стороны, не могут не обращать на себя внимание, особенно с учетом использования в лолинской среде для производства орудий мышьяковой бронзы, но, с другой стороны, призывают к осторожности в интерпретациях и необходимости накопления дополнительных данных.

Результаты изотопного анализа

Аналитические работы проводились Е. С. Богомоловым в Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ им. А. П. Карпинского.

Для выяснения мобильности индивида на протяжении жизни было определено соотношение 87Sr/86Sr в образцах из первого верхнего моляра, третьего верхнего моляра и ребра. Поскольку эмаль коронки первого моляра верхней челюсти формируется к пяти годам (в среднем), эмаль коронки третьего моляра – к 13–15 годам, а костная ткань ребра отражает «статус» человека за последние несколько лет жизни, полученные нами результаты позволяют судить о величине соотношения изотопов в организме изучаемого индивида в трех временных срезах онтогенеза – от детского возраста к взрослому состоянию (табл. 2).

Таблица 2. Изотопный состав стронция 87Sr / 86Sr в образцах скелетных тканей индивида из погребения Невинномысский-3 6/5

|

№ |

Образец |

87Sr/86Sr |

|

1 |

1-й верхний моляр |

0,709871 ± 30 |

|

2 |

3-й верхний моляр |

0,709435 ± 8 |

|

3 |

ребро |

0,709447 ± 8 |

В целом показатели демонстрируют стабильность. Различия проявляются на уровне четвертого знака после запятой. Насколько это значимо? Полученные нами данные для индивидов из относительно обширного окружающего района, в частности – из могильников степного Прикубанья Пластуновс-кий, Олений-1, Малаи-1, Лебеди-1, демонстрируют изменчивость в рамках 0,709418 ± 7–0,709571 ± 10, что идентично величинам изотопного соотношения во втором и третьем образцах мастера-литейщика из Невинномысского-3. Индивид из погребения Катусвина Кривица (Новороссийск) характеризуется величиной 0,709147 ± 13. Близки к величине изотопного соотношения в первом моляре исследуемого нами индивида данные, полученные для первого моляра женщины из группового захоронения майкопской культуры в могильнике Синюха (курган 1, погребение 12) близ современного г. Майкопа ( Шишлина и др. , 2015. С. 267). Авторы указанной публикации приводят также сведения о вариациях стронциевого показателя на побережье Северо-Западного Кавказа в рамках от 0,7074 (Абрау-Дюрсо) до 0,7089 (Таманский полуостров). Для равнинно-предгорной зоны ими выявлены границы от 0,7075 до 0,7087, а для горных районов – от 0,7093 до 0,7099. На территории Восточного Кавказа, в частности

Дагестана, соотношения изотопов стронция более низкие и соответствуют границам 0,7080–0,7085 ( Шишлина и др. , 2016. С. 36).

Таким образом, можно предполагать, что исследуемый индивид из Невин-номысского-3 не совершал значительных переселений на протяжении жизни. Несколько более высокие показатели соотношения для эмали первого моляра могут быть интерпретированы как результат того, что раннее детство индивида могло проходить в несколько иных условиях. «Претендентами» на место, где прошло детство мастера-литейщика, могут быть районы кавказских равнин и предгорий. Однако достоверность реконструкции этой ранней «детской» миграции также требует дополнительных проверок.

Заключение

Погребенного в курганном могильнике Невинномысский-3 можно охарактеризовать как зрелого мужчину с хорошо развитой мускулатурой, выполнявшего требующую значительной мышечной силы работу с дополнительной нагрузкой на верхние конечности. Травмы верхней челюсти, заживший перелом ребра и субкапитальный перелом пястной кости второго луча левой руки, называемые в современной медицине переломами «боксера» или «скандалиста», свидетельствуют о внутригрупповых столкновениях, не носящих фатального характера. Более выраженное развитие мышц левой руки, а также перелом «боксера» на левой кисти характеризуют индивида как левшу. Травма правой ноги может быть связана с повседневной активностью индивида. Следует отметить незначительные осложнения двухлодыжечного перелома, что косвенно свидетельствует о квалифицированной медицинской помощи, оказанной пострадавшему.

К настоящему моменту среди всех описанных археологами погребений литейщиков эпохи бронзы лишь несколько были изучены с применением комплекса методов археологии, антропологии и изотопных исследований. Таковы погребения мальчика-подростка 11–12,5 лет из курганного могильника Першино (Каргалы), связанного с древнеямной общностью и датируемого III тыс. до н. э. (раскопки Е. Н. Черныха) ( Черных и др. , 2005. С. 31–33); молодого мужчины 20–24 лет абашевской культуры, погребенного в Пепкинском кургане в Поволжье, датируемое II тыс. до н. э. (раскопки А. Х. Халикова) ( Добровольская, Медникова , 2011); мужчины 32–35 лет кротовской культуры из могильника Сопка-2 в Новосибирской области ( Молодин , 1983), комплексный анализ которого на фоне еще нескольких индивидов из того же могильника был проведен группой исследователей ( Чикишева и др ., 2006).

Всех исследованных литейщиков объединяет, в первую очередь, содержащий литейные принадлежности погребальный инвентарь; все они молодые мужчины, за исключением не достигшего этой возрастной категории мальчика-подростка из Першино; с мощным развитием мускулатуры, в особенности предплечья и кисти. Нередко фиксируются признаки элеваторной нагрузки на позвоночник (Бужилова, 2005. С. 166), переломы/травмы дистальных отделов конечностей (Бужилова и др., 2006) и разрастания или оссификации мяг- ких тканей в области пояса нижних конечностей и проксимального отдела ноги (Добровольская, Медникова, 2011). Данные микроэлементного анализа всех мастеров-литейщиков показывают как завышение уровня меди в целом по сравнению с другими индивидами в группе, так и локальное накопление элементов меди в костях верхних конечностей металлургов (Добровольская, 2005; Добровольская, Медникова, 2011).

Погребальный комплекс Невинномысский-3 6/5, включающий в себя плавильно-литейный инструментарий, в совокупности с выявленными ранее особенностями металлического инвентаря из погребений лолинской культуры ( Гак, Мимоход , 2007. С. 92, 93) является веским доказательством существования у ло-линских племен собственного металлопроизводства. Инструменты до помещения в могилу использовались в практических целях в литейном производстве и с высокой долей вероятности отражали прижизненную деятельность индивида в качестве мастера-литейщика. Полученные данные о соотношении изотопов стронция указывают на отсутствие длительных или регулярных эпизодов перемещения индивида на значительные расстояния.

Список литературы Погребение мастера-литейщика лолинской культуры на Ставрополье

- Алексеев В. П., 1966. Остеометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 249 с.

- Алексеев В. П., Дебец Г. Ф., 1964. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 128 с.

- Андреева М. В., 2014. Восточноманычская катакомбная культура: анализ материалов погребальных памятников. М.: Таус. 272 с.

- Бочкарёв В. С., 1978. Погребения литейщиков эпохи бронзы//Проблемы археологии. Вып. II: Сборник статей в память профессора М. И. Артамонова. Л.: ЛГУ. С. 48-53.

- Бужилова А. П., 1995. Древнее население: палеопатологические аспекты исследования. М.: ИА РАН. 167 с.

- Бужилова А. П., 1998. Палеопатология в биоархеологических реконструкциях//Историческая экология человека. Методика биологических исследований. М.: Старый сад. С. 87-146.

- Бужилова А. П., 2005. Анализ двигательной активности и реконструкция профессиональной деятельности//Каргалы. Т. IV: Некрополи на Каргалах; население Каргалов: палеоантропологические исследования/Сост. и науч. ред. Е. Н. Черных. М.: Языки славянской культуры. С. 166-170.

- Бужилова А. П., Добровольская М. В., Медникова М. Б., 2006. К проблеме реконструкции социальных взаимоотношений населения Барабинской степи (анализ травм и повреждений по антропологическим материалам серии Сопка 2)//АЭАЕ. № 3 (27). С. 148-156.

- Гак Е. И., Мимоход Р. А., 2007. Металлокомплекс памятников посткатакомбного горизонта Предкавказья//Археология, этнология и фольклористика Кавказа: материалы Междунар. конф. «Новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе»/Сост. О. М. Давудов. Махачкала: Эпоха. С. 89-94.

- Гак Е. И., Мимоход Р. А., 2009. Металл изделий посткатакомбных памятников степного Предкавказья//Пятая Кубанская археологическая конференция: материалы конф./Отв. ред. И. И. Марченко. Краснодар: Кубанский гос. ун-т. С. 66-68.

- Державин В. Л., Тихонов Б. Г., 1981. Погребение литейщика эпохи средней бронзы на Ставрополье//СА. № 3. С. 252-258.

- Добровольская М. В., 2005. Химический состав минеральной части скелета//Каргалы. Т. IV: Некрополи на Каргалах; население Каргалов: палеоантропологические исследования/Сост. и науч. ред. Е. Н. Черных. М.: Языки славянской культуры. С. 177-184.

- Добровольская М. В., Медникова М. Б., 2011. «Медные люди» эпохи бронзы: реконструкция состояния здоровья и социального статуса//АЭАЕ. № 2 (46). С. 143-156.

- Кубышев А. И., Нечитайло А. Л., 1991. Центры металлообрабатывающего производства Азово-Черноморской зоны (к постановке проблемы)//Катакомбные культуры Северного Причерноморья. Источники, проблемы, исследования. Киев: Респ. ассоц. молодых ученых и специалистов АН Украины. С. 5-21.

- Мимоход Р. А., 2013. Лолинская культура. Северо-Западный Прикаспий на рубеже среднего и позднего периодов бронзового века. М.: ИА РАН. 568 с. (Материалы охранных археологических исследований; т. 16.).

- Мимоход Р. А., 2016. Блок посткатакомбных культурных образований в Восточной Европе: структура и содержание//Изучение и сохранение археологического наследия народов Кавказа. XXIX Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф. (Грозный, 18-21 апреля 2016 г.). Грозный: Чеченский гос. ун-т. С. 45-48.

- Молодин В. И., 1983. Погребение литейщика из могильника Сопка-2//Древние горняки и металлурги Сибири: межвуз. сб. Барнаул: Алтайский гос. ун-т. С. 96-109.

- Мячин С. В., 2013. Отчёт. Охранно-спасательные раскопки курганных могильников «Тоннельный-4», «Тоннельный-5», «Тоннельный-7», «Невинномысский-4», «Невинномысский-3», «Невинномысский-2», «Невинномысский-1», «Надзорный-1» в Кочубеевском районе Ставропольского края в 2012 году//Архив ИА РАН. Р-I. № 40853-40858.

- Черных Е. Н., Лебедева Е. Ю., Кузьминых С. В., Луньков В. Ю., 2005. Першинский некрополь: курган № 1//Каргалы. Т. IV: Некрополи на Каргалах; население Каргалов: палеоантропологические исследования/Сост. и науч. ред. Е. Н. Черных. М.: Языки славянской культуры. С. 21-47.

- Чикишева Т. А., Бужилова А. П., Добровольская М. В., Медникова М. Б., 2006. Методические подходы для реконструкции процессов адаптации (на примере населения кротовской культуры)//Современные проблемы археологии России: сб. научн. тр. Т. 2. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 391-393.

- Шилов В. П., 1959. О древней металлургии и металлообработке в Нижнем Поволжье//Древности Нижнего Поволжья (Итоги работы Сталинградской археологической экспедиции)/Отв. ред. Е. И. Крупнов. М.: АН СССР. С. 11-38. (МИА; № 60.)

- Шишлина Н. И., Ларионова Ю. О., Идрисов И. А., Азаров Е. С., 2016. Вариации изотопного состава стронция в образцах современных улиток Восточной части Кавказа//Аридные экосистемы. Т. 22, № 2 (67). С. 32-40.

- Шишлина Н. И., Ларионова Ю. О., Эрлих В. Р., Ковалёв Д. С., Ван дер Плихт Й., 2015. Погребение майкопской культуры из могильника Синюха: результаты изотопного исследования//КСИА. Вып. 238. С. 262-276.

- Brooks S., Suchey J. M., 1990. Skeletal age determination based on the os pubis: a comparison of the Acsadi-Nemeskeri and Suchey-Brooks methods//Human Evolution. Vol. 5, iss. 3. P. 227-238.

- Brothwell D. R., 1981. Digging up bones: the excavation, treatment, and study of human skeletal remains. Ithaca: Cornell University Press. 208 p.

- Meindl R. S., Lovejoy C. O., 1989. Age changes in the pelvis: implications for paleodemography//Age markers in the human skeleton/Ed. M.Y. Işcan Springfield, Illinois: Charles C. Thomas. P. 137-168.

- Standards for data collection from human skeletal remains/Eds.: J. E. Buikstra, D. H. Ubelaker. Fayetteville: Arkansas Archeological Survey, 1994. 206 p. (Arkansas Archeological Survey Research Series; no. 44.)