Погребение пахомовской культуры на могильнике Тартас-1

Автор: Молодин В.И., Ефремова Н.С., Кобелева Л.С., Дураков И.А., Мыльникова Л.Н., Ковыршина Ю.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

Публикация содержит информацию о полевых исследованиях погребения пахомовской культуры в Барабинской лесостепи, относящегося к эпохе поздней бронзы. В ходе раскопок получен керамический материал, сочетающий в себе андроноидные и позднебронзовые черты, что является характерным признаком для пахомовских поселенческих и погребальных комплексов. Значимой представляется находка бронзового изделия с гвоздевидной шляпкой. Подобные предметы в Западной Сибири характерны для памятников переходного от бронзы к железу времени. Погребальный инвентарь позволил отнести комплекс к завершающей стадии развития пахомовской культуры.

Западная сибирь, барабинская лесостепь, эпоха поздней бронзы, пахомовская культура, погребальный комплекс, керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/14522100

IDR: 14522100 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Погребение пахомовской культуры на могильнике Тартас-1

В настоящее время в правобережной части при-иртышской лесостепи масштабно исследованы два погребальных комплекса восточного варианта пахо-мовской культуры – Старый Сад-1 и Гришкина Заимка, а также отдельные захоронения на всей территории распространения данной культуры [Корочкова, 2010]. По сути, сегодня можно говорить об этапе формирования источниковой базы по погребальной практике данного образования [Молодин, Мыльникова и др., 2014]. По этой причине каждый новый объект, как правило, предоставляет оригинальную научную информацию. Такое событие произошло в 2014 г. при изучении памятника различных эпох Тартас-1 (Венгеровский р-н Новосибирской обл.).

Длительное антропогенное воздействие (многолетняя распашка, близость дорожной магистрали) привело к тому, что каких-либо остатков архитектурных сооружений на поверхности почвы практически не фиксируется. Несмотря на неоднократный геофизический мониторинг, раскопки ведутся методом сплошного вскрытия площади памятника, что вполне себя оправдывает.

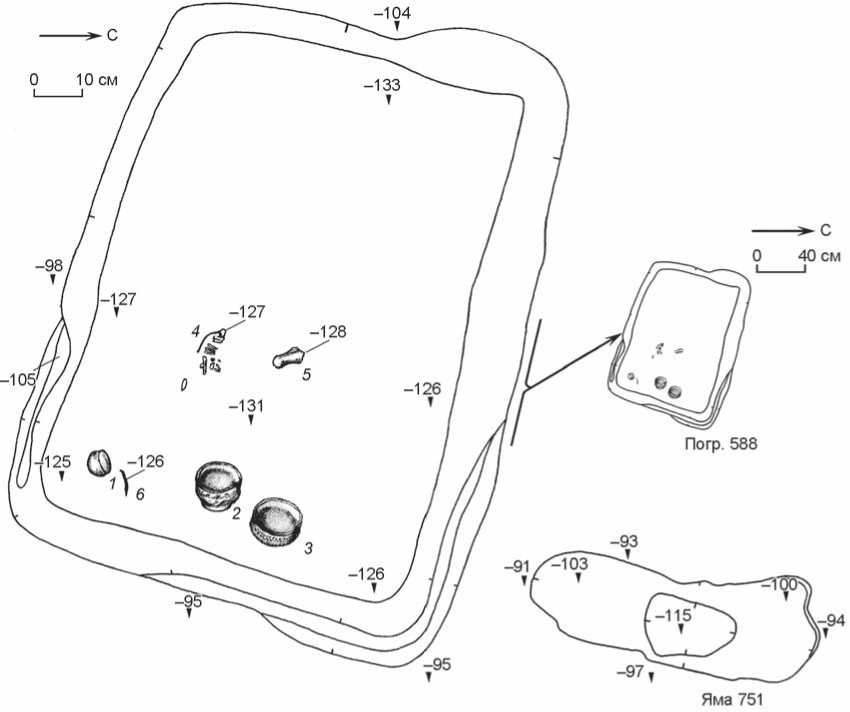

Рассматриваемый комплекс пахомовской культуры был маркирован (согласно сплошной нумерации погребальных объектов, вне зависимости от хронологической и культурной принадлежности) как погр. № 588. С могильной ямой, несомненно, семантически связан дугообразный ровик (яма 751), охватывающий с восточной стороны могилу и содержащий развал пахомовского сосуда (рис. 1). О наличии или отсутствии какого-то надмогильного сооружения говорить не приходится.

Характеристика захоронения. Могильная яма была отчетливо зафиксирована на уровне материка. Она имеет подчетырехугольную форму с закругленными углами, размером 1,25 × 1,00 м и глубиной 0,3 м. Стенки ямы слегка наклонные, дно ровное. Ориентирована по линии СВ – ЮЗ (рис. 1). Заполнение могилы неоднородно по цвету. Явные свидетельства последующего внедрения не выявлены. Примерно в центре могилы, ближе к восточной стенке, на дне могильной ямы обнаружены кости младенца. Кости плохой сохранности лежали компактной кучей. Идентифицируются

Рис. 1. Могильник Тартас-1. Погр. № 588 и яма № 751. План.

1, 2, 3 – керамика; 4, 6 – бронза; 5 – кость.

ребра, часть черепа, молочные зубы, две длинные кости конечностей. Кости младенца залегают в погребении in situ . Вместе с тем скелет неполон, что, скорее всего, обусловлено плохой сохранностью в могиле. В итоге не представляется возможным говорить о позе и ориентации умершего.

К северу от костей погребенного, ближе к центру погребальной камеры, обнаружена первая фаланга ноги молодой лошади (определение канд. биол. наук С.К. Васильева).

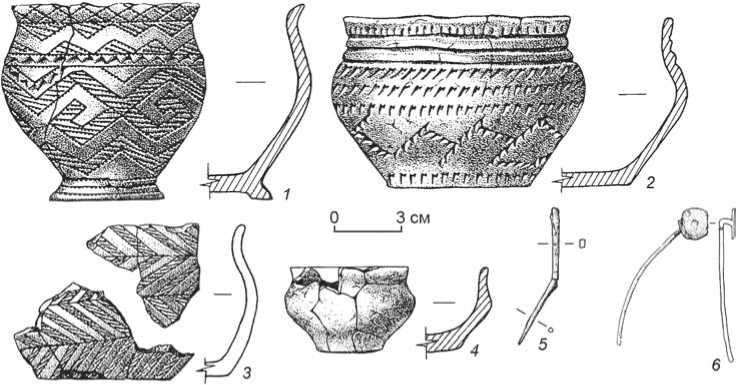

На костях ребенка располагалось гвоздевидное изделие с плоской грибовидной шляпкой диаметром до 1,5 см (рис. 2, 6 ) и изогнутым у основания под 90° длинным стержнем. Круглый в сечении стержень имеет диаметр 0,2 см. Сохранность изделия крайне плохая, тем не менее удалось зафиксировать его реальную длину, составляющую 8–10 см. Подобные изделия, но с более коротким шпеньком, встречаются в пахомовских древностях на городище Инберень IV и могильнике Черноозерский II [Матвеев, Костомаров, 2011, рис. 4, 5, 9]. Аналогии таким гвоздевидным украшениям известны в позднебронзовых памятниках Сибири 220

[Членова, 1981, рис. 2, 14; Кирюшин, Папин и др., 2004, с. 80–81, рис. 7, 10 ].

Остальной сопроводительный инвентарь сконцентрирован у юго-восточной стенки погребальной камеры . Это три стоящие в ряд сосуда и бронзовое шило, лежащее рядом с сосудом в юго-восточном углу погребения (см. рис. 1). Шило четырехгранное в сечении, длиной 6,5 см и толщиной 0,3–0,5 см (рис. 2, 5 ), похоже, преднамеренно надломленное. Сохранились следы деревянной рукояти или футляра.

Особый интерес представляет керамическая посуда. Один из сосудов (рис. 2, 1 ) и по форме, и по орнаментальной схеме – андроноидный, два других по тем же параметрам – позднебронзовые (рис. 2, 2, 4 ). Более подробно о них можно сказать следующее. Сосуд, помещенный ближе к западному углу могилы, высотой 8,5 см, изящно профилирован, горшковидной формы, на поддоне. Выраженная зональность и геометризм, меандровидный узор по тулову демонстрируют его яркую андроидность. Два других – профилированные горшки с одутловатым туловом имеют ярко выраженную форму, характерную для эпохи поздней бронзы (например для

Рис. 2. Могильник Тартас-1. Находки из погр. № 588 и ямы № 751.

1, 2, 4 – керамические сосуды из погр. № 588; 3 – керамический сосуд из ямы № 751; 5 – бронзовая игла из погр. № 588;

6 – бронзовое изделие из погр. № 588.

ирменской культуры). То же самое можно сказать и об орнаменте и его композиционном построении.

Расположенный с ЮВ стороны от могилы ровик носил, без сомнения, сакральные функции. Он имел изогнутую форму, размеры 2,45 × 0,87 м и глубину до 0,1 м. Стенки ровика наклонные, южная пологая, дно ровное. Заполнение его котлована по цвету не однородно.

В центре ровика, почти на дне, обнаружен развал плоскодонного профилированного сосуда (рис. 2, 3 ). Форма и орнаментация позволяют отнести его к периоду поздней бронзы. Изделие, без сомнения, составляет единый комплекс с горшками из захоронения. Важно отметить, что он был помещен в ровик не целым, а, скорее всего, преднамеренно разбитым.

Рассматриваемый комплекс имеет абсолютные аналогии с расположенным неподалеку от Тарта-са-1 могильником пахомовской культуры Старый Сад, где отмечено 9 % захоронений с оформлением сакрального пространства в виде могилы в сочетании с ямой [Молодин, Мыльникова и др., 2014, с. 42–43]. Такой диагностике не противоречит и инвентарь. Сочетание в одном комплексе керамики андроноидных и позднебронзовых черт вообще является характерным признаком для па-хомовских комплексов, как поселенческих, так и погребальных [Корочкова, 2010; Молодин, Не-скоров, 1992].

Более того, очень близкие аналогии четырем сосудам исследуемого захоронения имеются на пахомовских памятниках Оськино Болото [Ткачёв, Ткачёва, 2006], Ук III [Корякова, Стефанов, Стефанова, 1991], Михайловский могильник [Ге-нинг, Стефанов, 1991], Алексеевка XXI [Татауро- ва, Полеводов, Труфанов, 1997], Черноозёрье II [Генинг, Стефанов, 1991], Старый Сад [Молодин, Нескоров, 1992] и др. [Корочкова, 2009].

Особо значимой находкой является бронзовое изделие с гвоздевидной шляпкой. Подобные предметы характерны в Западной Сибири для памятников переходного от бронзы к железу времени [Кирюшин и др., 2004, с. 80–81, рис. 7, 10 ] и относятся (опираясь на хронологическую шкалу, разработанную на городище Чича-1) ко второй половине X – VIII в. до н.э. [Молодин, Парцингер, 2009]. Данная хронологическая позиция комплекса совпадает с датой могильника Старый Сад, основанной на находке там обломка от стремечковидных удил [Молодин, Мыльникова и др., 2014].

Таким образом, рассматриваемый в настоящей работе погребальный комплекс относится к завершающей стадии пахомовской культуры, что сближает его по времени с культовым комплексом данной культуры, исследуемым здесь же, на памятнике Тартас-1 [Молодин, Наглер и др., 2012; Молодин, Кобелева и др., 2013]. Данные наблюдения крайне важны, поскольку позволяют говорить об имеющей место динамике, по крайней мере восточного варианта пахомовской культуры.

Список литературы Погребение пахомовской культуры на могильнике Тартас-1

- Генинг В.Ф., Стефанов В.И. Могильники андроноидной культурной общности Ишимской лесостепи//Древние погребения Обь-Иртышья. -Омск: Ом. гос. ун-т, 1991. -С. 52-60

- Кирюшин Ю.Ф., Папин Д. В., Позднякова О. А., Шамшин А.Б. Погребальный обряд древнего населения Кулундинской степи в эпоху бронзы//Аридная зона юга Западной Сибири в эпоху бронзы. -Барнаул: Алт. гос. ун-т, 2004. -С. 62-85.

- Корочкова О.Н. Пахомовская культура//Археология, этнография и антропология Евразии. -2009. -№ 3. -С. 75-84.

- Корочкова О.Н. Взаимодействие культур в эпоху поздней бронзы (андроноидные древности Тоболо-Иртышья). -Екатеринбург: УралЮрИздат, 2010. -104 с.

- Корякова Л.Н., Стефанов В.И., Стефанова Н.К. Проблемы методики исследования древних памятников и культурно-хронологическая стратиграфия поселения Ук III. -Свердловск: Изд-во ИАиА УрО РАН, 1991. -724 с.

- Матвеев А.В., Костомаров В.М. Пахомовские древности Западной Сибири//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. -2011. -№ 1 (14). -С. 46-55.

- Молодин В.И., Кобелева Л.С., Наглер А., Дураков И. А., Ефремова Н.С., Ненахов Д. А., Демахина М.С., Мыльникова Л.Н., Хансен С. Культовые комплексы восточного ареала пахомовской культуры на многослойном памятнике Тартас-1//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -Т. XIX. -С. 265-269.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Селин Д.В., Нескоров А.В. Особенности организации сакрального пространства в эпоху поздней бронзы (по материалам могильника Старый Сад, Барабинская лесостепь)//Археология, этнография и антропология Евразии. -2014. -№ 3.-С. 29-45.

- Молодин В.И., Наглер А., Хансен С., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ефремова Н.С., Новикова О.И., Мыльникова Л.Н., Васильев С.К., Васильева Ю. А., Ковыршина Ю.Н., Кудинова М. А., Мосечкина Н.Н., Ненахов Д.А., Нестерова М.С., Сальникова И.В. Ритуальные комплексы восточного ареала пахомовской культуры на памятнике Тартас-1 (Обь-Иртышская лесостепь)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -Т. XVIII. -С. 231-236.

- Молодин В.И., Нескоров А.В. О связях населения Западно-Сибирской лесостепи и Казахстана в эпоху поздней бронзы//Маргулановские чтения. 1990: мат-лы конф. -М., 1992. -Ч. I. -С. 93-96.

- Молодин В.И., Парцингер Г. Хронология памятника Чича-1//Чича -городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи. -Новосибирск: Из-во ИАЭТ СО РАН, 2009. -Т. 3. -С. 51-77.

- Татаурова Л.В., Полеводов А.В., Труфанов А.Я. Алексеевка XXI -памятник эпохи поздней бронзы предтаежного Прииртышья//Археологические микрорайоны Западной Сибири. -Омск: Ом. гос. ун-т, 1997. -С. 162-191.

- Ткачёв А. А., Ткачёва Н.А. Культурные комплексы поселения Оськино Болото (по материалам раскопок 2005 г.)//Вестн. археологии, антропологии, этнографии. -2006. -Вып. 7. -С. 241-248.

- Членова Н.Л. Ирменское погребение с богатым инвентарем//КСИА. -1981. -Вып. 167. -С. 100-108.