Погребение предтюркского времени на Северном Алтае: опыт культурно-хронологической интерпретации

Автор: Серегин Н.Н., Тишкин А.А., Матренин С.С., Паршикова Т.С.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения одного из показательных погребений предтюркского времени комплекса Чобурак-I. В составе данного памятника, расположенного в Чемальском районе Республики Алтай, экспедицией Алтайского государственного университета раскопан компактный некрополь булан-кобинской археологической культуры. Зафиксированные характеристики погребального обряда (небольшая насыпь с крепидой, ориентировка умершего в западном направлении, захоронение лошади «в ногах» покойного и др.) свидетельствуют о принадлежности кургана № 38 к дялянской традиции обрядовой практики. Анализ сопроводительного инвентаря, включавшего предметы вооружения, орудия труда, снаряжение человека и лошади, а также полученные радиоуглеродные даты позволяют определить хронологию объекта в рамках середины - второй половины IV в. н. э.

Погребальный обряд, алтай, булан-кобинская культура, предтюркское время, хронология, предметный комплекс, социальная история

Короткий адрес: https://sciup.org/147243556

IDR: 147243556 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-3-86-97

Текст научной статьи Погребение предтюркского времени на Северном Алтае: опыт культурно-хронологической интерпретации

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений в изучении культуры населения Алтая эпохи Великого переселения народов является междисциплинарный анализ материалов раскопок погребальных памятников предтюркского времени (вторая половина IV – первая половина V в. н. э.). Несмотря на сформированный в конце XX – начале XXI в. положительный опыт изысканий в этой области, актуальной проблемой остается датировка отдельных могильников, относящихся ко второй четверти I тыс. н. э. Сохраняется актуальность работы, ориентированной на уточнение микрохронологии некрополей рубежа поздней древности и раннего средневековья. Кроме того, в последние годы перспективным направлением исследований выступает корреляция результатов, полученных в рамках морфологического анализа и типологии предметных комплексов, с имеющимися радиоуглеродными датировками (см.: [Соенов и др., 2018, с. 159–161, 172; Тишкин и др., 2018, с. 149–154; Серегин и др., 2022, с. 105–114] и др.). Очевидно, что важным фактором, определяющим возможность эффективного решения обозначенных вопросов, является введение в научный оборот информативных объектов из полностью раскопанных памятников. Целью настоящей статьи является публикация и культурно-хронологическая интерпретация материалов одного из показатель- ных захоронений некрополя Чобурак-I, позволяющих в полной мере использовать как традиционные археологические подходы, так и методы естественных наук.

Характеристика источников

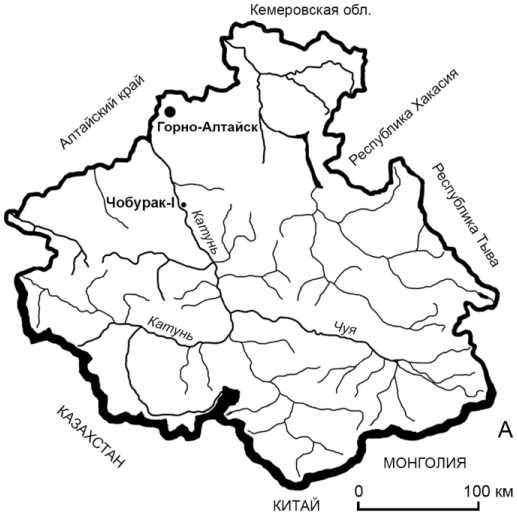

Археологический комплекс Чобурак-I расположен в Чемальском районе Республики Алтай, в 3,6 км к югу от с. Еланда, на правобережной остепненной террасе р. Катуни (рис. 1, А ). В процессе исследования погребальных и ритуальных объектов различных хронологических периодов на данном памятнике экспедицией Алтайского государственного университета целиком раскопан небольшой некрополь булан-кобинской культуры. Он состоял из 12 курганов, в которых находились непотревоженные погребения. Большинство могил были оставлены военизированной группой мужчин, имевших, судя по полученным материалам, высокий статус в этносоциальной структуре населения Алтая эпохи Великого переселения народов. Среди них выделялось погребение из кургана № 38, которое содержало многочисленный сопроводительный инвентарь, включавший как широко распространенные, так и редкие категории изделий.

Рис. 1. Расположение некрополя Чобурак-I ( А ) и план погребения в кургане № 38 ( Б ):

1 – накладки на лук; 2 – железные наконечники стрел; 3 – меч в ножнах, детали крепления; 4 – костяные наконечники стрел; 5 – боевые ножи; 6 – элементы пояса; 7 – коротколезвийные ножи; 8 – шило; 9 – предмет неустановленного назначения; 10 – инструмент; 11 – детали плети; 12 – пластина из цветного металла; 13 – удила, крепление; 14 – уздечная пряжка; 15 – бляхи; 16 – седельный кант; 17 – крепления; 18 – застежка

Fig. 1 . Location of the Choburak-I necropolis ( A ) and plan of burial in mound no. 38 ( B ):

1 – bow overlays; 2 – iron arrowheads; 3 – sword in scabbard, attachment details; 4 – bone arrowheads; 5 – combat knives; 6 – belt elements; 7 – short bladed knives; 8 – awl; 9 –object of an unspecified purpose; 10 – tool; 11 – details of the whip; 12 – non-ferrous metal plate; 13 – bit, mount; 14 – bridle buckle; 15 – plaques; 16 – saddle edge; 17 – fastenings; 18 – fastener

Обозначенный объект находился в ряду из шести курганов с захоронениями мужчин разного возраста. Наземная конструкция кургана № 38 представляла собой плоскую каменную наброску овальной формы размерами 4,5 × 3,4 м и высотой до 0,4 м. По ее контуру в некоторых местах лежали крупные рваные булыжники и валуны, которые, очевидно, первоначально составляли овальную крепиду, вытянутую по линии северо-запад – юго-восток. В границах выкладки находилась яма овально-вытянутой формы длиной 4,6 м и шириной до 1,5 м. Оказалось, что стенки могилы существенно сужались по мере возрастания глубины, в связи с чем на дне ее длина составила 3,9 м, а ширина – от 0,46 до 1,1 м.

В северо-западной половине могилы, на глубине 0,75 м от уровня древнего горизонта, расчищено захоронение мужчины 25–30 лет (определение выполнено заведующей кабинетом антропологии АлтГУ С. С. Тур), ориентированного головой на северо-запад. Умерший лежал на спине с выпрямленными ногами, при этом его череп и туловище оказались завалены на левую сторону (рис. 1, Б ). С погребенным зафиксирован разнообразный сопроводительный инвентарь, представленный предметами вооружения, элементами снаряжения и орудиями труда (рис. 2–4).

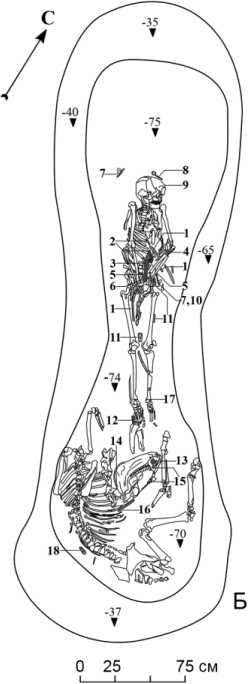

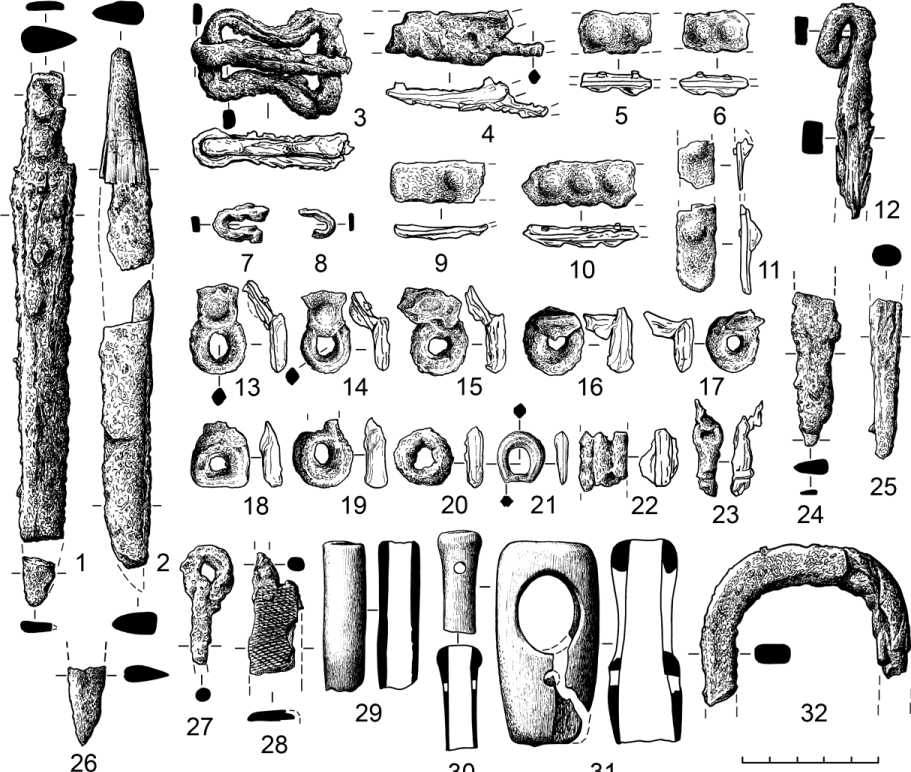

Рис. 2. Накладки на лук ( 1–7 ) и наконечники стрел ( 8–23 ) из кургана № 38 некрополя Чобурак-I: 1–7 , 17–23 – кость (рог); 8–16 – железо

Fig. 2 . Bow overlays ( 1–7 ) and arrowheads ( 8–23 ) from mound no. 38 of the Choburak-I necropolis: 1–7 , 17–23 – bone (horn); 8–16 – iron

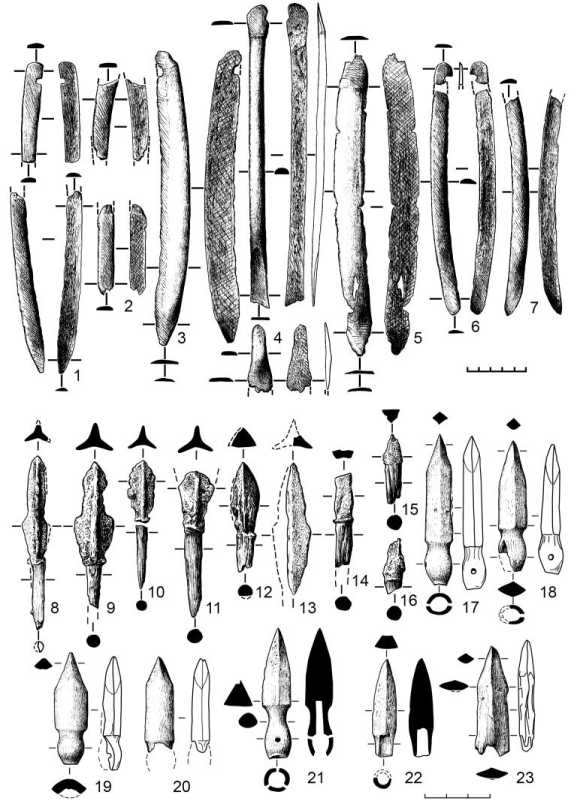

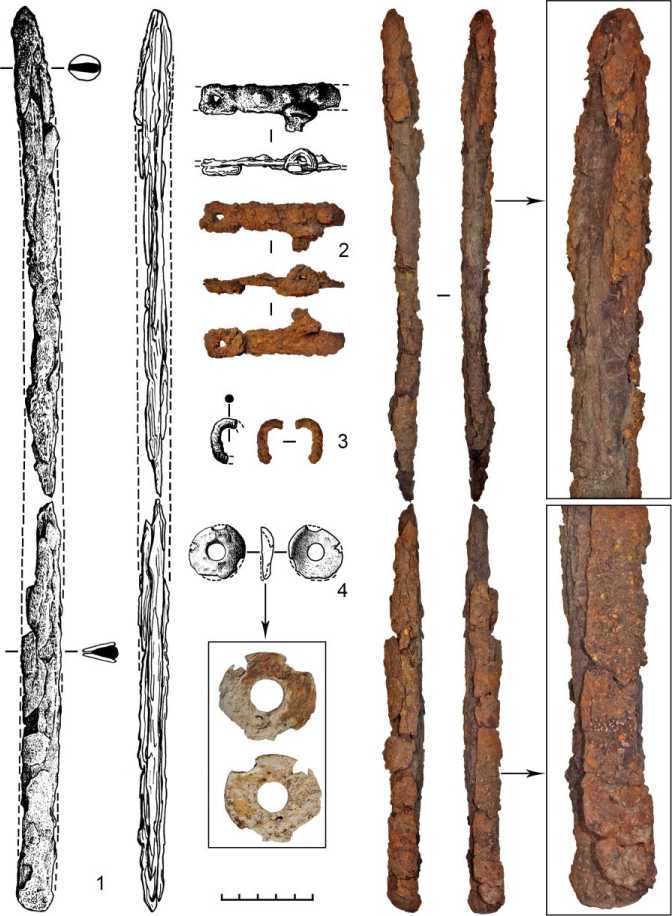

Рис. 3. Меч и детали ножен из кургана № 38 некрополя Чобурак-I: 1–3 – железо; 4 – кость (рог)

Fig. 3 . Sword and scabbard details from mound no. 38 of the Choburak-I necropolis: 1–3 – iron; 4 – bone (horn)

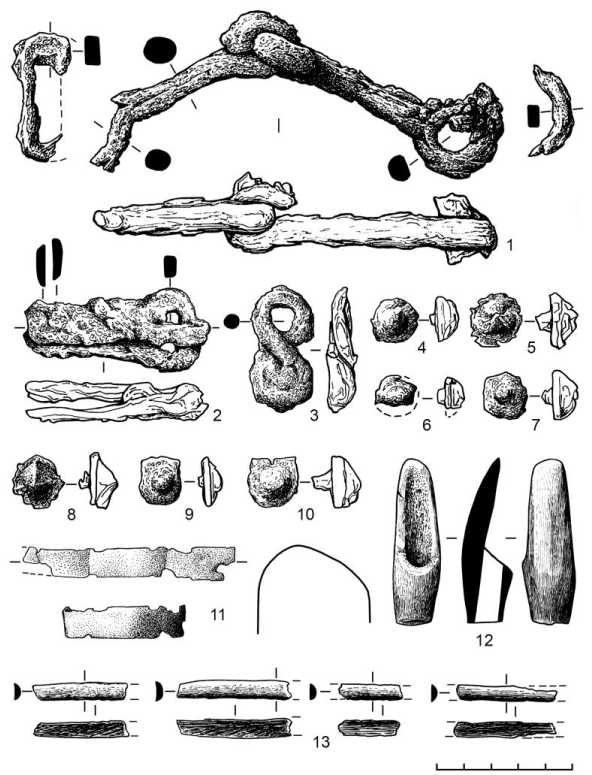

На посткраниальном скелете человека находились костяные (роговые) накладки составного лука: две концевые боковые на верхнее плечо кибити (рис. 2, 1, 2) лежали на левой половине грудной клетки, почти под прямым углом к левому предплечью; пара боковых и одна тыльная срединные (рис. 2, 3–5) – на тазовых костях, ближе к правому бедру; две концевые боковые нижние (рис. 2, 6, 7) – поперек берцовых костей левой ноги. Комплекс вооружения дальнего боя включал также девять железных наконечников стрел, расположенных возле таза, и в одном случае – на груди (рис. 2, 8–16). У левого локтя погребенного зафиксированы семь костяных (роговых) наконечников стрел (рис. 2, 17–23). В области живота располагался железный меч (рис. 3, 1) в ножнах, от которых сохранились железная пряжка (рис. 3, 2), обломок железного кольца (рис. 3, 3) и костяная (роговая) дисковидная застежка с отверстием в центре (рис. 3, 4). В арсенал клинкового оружия также входили два ножа с длинными клинками, обнаруженные слева от таза (рис. 4, 1) и на поясе справа (рис. 4, 2). В области тазовых костей расчищены разнообразные железные элементы наборного пояса: две пряжки с подвижным язычком, одна из которых была восьмерковидной (рис. 4, 3), другая – с сильно поврежденной рамкой и пластинчатым щитком (рис. 4, 4); семь спекшихся блях-накладок подквадратной формы со шпеньковым креплением (рис. 4, 5, 6, 9, 10); девять блях-полуобойм с кольцами (рис. 4, 13–21); наконечник ремня (рис. 4, 11); два «блока» (рис. 4, 7, 8); несколько сильно корродированных пластин (рис. 4, 22); восьмерковидное витое звено цепочки (рис. 4, 23). На поясе умершего человека, с левой стороны, обнаружены костяная (роговая) трубочка (рис. 4, 29), фрагмент железного короткоклинкового ножа (рис. 4, 26) и железный массивный стержень, являющийся, по-видимому, частью какого-то инструмента (рис. 4, 25). С внешней стороны левого бедра лежала костяная (роговая) трубочка со сквозным поперечным отверстием (рис. 4, 30), а между колен – массивная костяная (роговая) пронизь (рис. 4, 31).

Рис. 4. Боевые ножи ( 1 , 2 ), детали наборного пояса и снаряжения ( 3–11 , 13–23 , 27 , 28 ), орудия труда и бытовые предметы ( 12 , 24–26 , 29–32 ) из кургана № 38 некрополя Чобурак-I: 1–28 , 32 – железо; 29–31 – кость (рог)

Fig. 4 . Combat knives ( 1 , 2 ), parts of a type-setting belt and equipment ( 3–11 , 13–23 , 27 , 28 ), tools and household items ( 12 , 24–26 , 29–32 ) from mound no. 38 of the Choburak-I necropolis: 1–28 , 32 – iron; 29–31 – bone (horn)

Рис. 5. Элементы снаряжения верхового коня ( 1–10 , 13 ), декоративное изделие ( 11 ), застежка ( 12 ) из кургана № 38 некрополя Чобурак-I: 1–10 – железо; 11 – цветной металл; 12 , 13 – кость (рог)

Fig. 5 . Riding horse equipment ( 1–10 , 13 ), decorative item ( 11 ), clasp ( 12 ) from mound no. 38 of the Choburak-I necropolis: 1–10 – iron; 11 – non-ferrous metal; 12 , 13 – bone (horn)

Возле большой берцовой кости левой ноги в проекции голеностопного сустава встречены железные крепления плохой сохранности (рис. 4, 27 , 28 ). Около костей правой ступни найдена бронзовая пластина-нашивка, согнутая в дугу (рис. 5, 11 ). В области головы умершего человека, рядом с ритуальной мясной пищей, сохранившейся в виде костей овцы, выявлены железные изделия – обломок короткоклинкового ножа (рис. 4, 24 ), шило (рис. 4, 12 ) и предмет полукруглой формы (рис. 4, 32 ).

В юго-восточной части могилы, на глубине 0,7–0,74 м от уровня древнего горизонта, находилось сопроводительное захоронение лошади, уложенной на левый бок с подогнутыми конечностями. Животное было в буквальном смысле втиснуто в весьма ограниченное пространство в «ногах» человека (рис. 1, Б). В челюстях лошади сохранились железные удила (рис. 5, 1), а также железное крепление (рис. 5, 3). Под затылочной частью черепа обнаружена железная уздечная пряжка (рис. 5, 2), а в разных местах (в области носа и лба) – семь железных уздечных блях (рис. 5, 4–10). Рядом с головой лошади найдены также фрагменты костяного (рогового) канта от луки седла (рис. 5, 13). Следует отметить, что в заполнении могильной ямы зафиксирована костяная (роговая) застежка (рис. 5, 12).

Анализ предметного комплекса

Имеющийся опыт морфологического анализа и типологии различных категорий изделий из памятников булан-кобинской культуры Алтая, а также результаты изучения актуальных для сравнения вещественных материалов эпохи Великого переселения народов из археологических комплексов Центральной, Средней и Северной Азии дают основания для хронологической интерпретации большей части сопроводительного инвентаря, обнаруженного в ходе раскопок погребения в кургане № 38 некрополя Чобурак-I. Остановимся на характеристике наиболее показательных находок.

Зафиксированный сложносоставной лук, судя по наличию срединных боковых накладок с дуговидным абрисом (рис. 2, 3 , 5 ), относится к модификациям, получившим распространение у разных народов Северной, Центральной и Средней Азии, в том числе у «булан-ко-бинцев», во II–V вв. н. э. [Горбунов, 2006, с. 16–17; Тишкин и др., 2018, с. 42]. При этом кочевники Алтая могли использовать их вплоть до начала VI в. н. э. [Соенов, 2017, с. 122– 123]. В серии железных черешковых наконечников стрел характерными для второй половины III – V в. н. э. являются ярусные изделия южно-сибирской традиции (рис. 2, 8 , 9 ) (см., например: [Худяков, 1986, рис. 26, 9 , 11 , 13 , 14 ; 36, 10 , 11 , 13–15 , 16–21 ; Горбунов, 2006, с. 28– 29, 38, рис. 25, 9–13 , 31 ]). К широко распространенным в III–V вв. н. э. изделиям относятся наконечники стел с кольцевым упором (рис. 2, 10 , 12 ) [Кожомбердиев, Худяков, 1987, с. 84, рис. 6, 7–10 , 13–24 ; Горбунов, 2006, с. 30–31, 38–39]. Показательным элементом вооружения второй половины IV – V в. н. э. является железный однолезвийный меч (рис. 3, 1 ) [Горбунов, 2006, с. 59, 111; Соенов, 2017, с. 120].

Наборный пояс с большим количеством железных деталей от ременной гарнитуры (рис. 4, 3 , 5 , 6 , 7–11 , 13–21 ), судя по имеющимся аналогиям, датируется в рамках II–V вв. н. э. [Тишкин и др., 2018, с. 82, 88–90; Серегин и др., 2022, с. 68–69, 71]. Восьмерковидное витое звено цепочки (рис. 4, 23 ) относится к маркерам предметного комплекса населения Алтая и сопредельных территорий IV – начала VI в. н. э. [Матренин, 2017, с. 25].

Достаточно информативными для второй четверти I тыс. н. э. являются костяные (роговые) наконечники стрел с цельной втулкой-свистункой бочонковидной формы (рис. 2, 17–21 ) [Худяков, 1991, рис. 28, 1–3 ; Серегин и др., 2022, с. 89].

В составе конского снаряжения наиболее «поздними» следует считать железные бляхи-накладки в форме конической или полусферической шляпки со шпеньком (рис. 5, 4–10 ) [Матренин, 2018, с. 191]. Информативной категорией изделий для памятников второй половины IV – V в. н. э. является костяной (роговой) седельный кант (рис. 5, 12 ) [Серегин и др., 2021, с. 25–34, рис. 1–3].

Обсуждение результатов

Проведенный анализ серии датированных категорий сопроводительного инвентаря с учетом наиболее «поздних» изделий (однолезвийный меч, уздечные бляхи, железный трехгранный наконечник стрелы листовидной формы, костяной (роговой) седельный кант) дает основания для определения времени сооружения кургана № 38 памятника Чобурак-I не ранее середины – второй половины IV в. н. э. В этом плане принципиально важным является наличие в рассматриваемом погребении «инновационных» типов предметов, которые демонстрируют влияние на развитие вооружения, снаряжения человека и верхового коня традиций центральноазиатских номадов эпохи Великого переселения народов. Предложенную хронологическую интерпретацию комплекса отчасти дополняют результаты радиоуглеродного анализа, проведенного в Лаборатории Центра 14ХРОНО по исследованию климата, окру- жающей среды и хронологии (г. Белфаст, Северная Ирландия; аналитик С. В. Святко), демонстрирующие верхний диапазон совершения захоронения не позже начала V в. н. э. (см. таблицу).

Результаты радиоуглеродного анализа образцов из погребения кургана № 38 некрополя Чобурак-I Results of radiocarbon analysis of samples from the burial mound no. 38 of the Choburak-I necropolis

|

№ п/п |

Шифр |

Образец |

AMS 14C, BP |

Калиброванная дата (2 σ) |

|

1 |

UBA-45511 |

Кость лошади |

1682 ± 24 |

261–416 AD |

|

2 |

UBA-45610 |

Кость человека |

1741 ± 30 |

236–384 AD |

Зафиксированные элементы погребальной практики (расположение в ряду тесно локализованных объектов; небольшая каменная насыпь овальной формы с выкладкой-крепидой в основании; неглубокая и узкая яма; ориентировка умершего человека головой в западный сектор горизонта; сопроводительное захоронение лошади в «ногах» покойного), свидетельствуют о принадлежности объекта к дялянской традиции обрядовой практики населения бу-лан-кобинской культуры [Серегин, Матренин, 2016, с. 161–162]. На Алтае она известна с хуннуского времени (II в. до н. э. – I в. н. э.) и при этом генетически не связана с наследием местных племен пазырыкской культуры второй половины VI – III в. до н. э. В рассматриваемом регионе «дялянцы» проживали на протяжении II в. до н. э. – V в. н. э. По совокупности признаков погребального обряда курган № 38 могильника Чобурак-I демонстрирует максимальное сходство с объектами некрополя Дялян [Тетерин, 1991].

Изучение набора предметов сопроводительного инвентаря позволяет сделать вывод о том, что умерший мужчина имел достаточно высокий прижизненный статус не только в рамках локального коллектива, оставившего некрополь Чобурак-I, но и среди других групп кочевников Алтая второй половины IV – первой половины V в. н. э. Одним из аргументов для такого заключения является наличие в погребении разнообразных предметов вооружения, включающих средства ведения дальнего (лук и стрелы с железными наконечниками стрел) и ближнего (боевые ножи, меч) боя, снаряжение человека (наборный пояс с большим количеством гарнитур) и верхового коня (удила, уздечные пряжка и бляхи, седло с костяным кантом, плеть, стек), а также многочисленные орудия труда (стрелы с костяными наконечниками, железные ножи, шило) и единичные украшения (бронзовая нашивная пластина). Ранее отмечалось, что носители булан-кобинской культуры помещали мечи в захоронения военачальников или особо отличившихся профессиональных воинов [Горбунов, 2006, с. 74]. Важно также подчеркнуть, что курган № 38 был сооружен в локальной группе объектов некрополя Чобурак-I, включавших захоронения профессиональных воинов. Принимая во внимание эти соображения, представляется возможным утверждать, что в рассматриваемом погребении был похоронен представитель верхнего привилегированного слоя кочевников Северного Алтая предтюркского времени.

Заключение

Относящийся к объектам дялянской погребальной традиции населения Алтая курган № 38 памятника Чобурак-I содержал представительный набор предметов сопроводительного инвентаря, включавший как широко распространенные, так и весьма редкие типы изделий. Изучение взаимной встречаемости датированных категорий вещей дает основания для установления хронологии публикуемого комплекса в рамках середины – второй половины

IV в. н. э. Данному заключению не противоречат результаты радиоуглеродного анализа образцов, демонстрирующие верхнюю хронологическую границу совершения захоронения не позже начала V в. н. э. Выявленный с умершим мужчиной набор предметов (прежде всего клинковое оружие ближнего боя и снаряжение) является свидетельством высокого прижизненного статуса человека в социально-имущественной и военной стратификации кочевников, составлявших местную элиту населения Северного Алтая в предтюркское время. Представленные результаты хронологической интерпретации данного комплекса демонстрируют возможности дальнейших исследований, направленных на детализацию периодизации булан-кобинской археологической культуры, в том числе в формате выделения стадий в рамках обоснованных ранее этапов существования данной общности.

Список литературы Погребение предтюркского времени на Северном Алтае: опыт культурно-хронологической интерпретации

- Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III–XIV вв. Ч. II: Наступательное вооружение (оружие). Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. 232 с.

- Кожомбердиев И. К., Худяков Ю. С. Комплекс вооружения кенкольского воина // Военное дело древнего населения Северной Азии. Новосибирск: Наука, 1987. С. 75–106.

- Матренин С. С. Снаряжение кочевников Алтая (II в. до н. э. – V в. н. э.). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2017. 142 с.

- Матренин С. С. Хронологические индикаторы снаряжения верхового коня кочевников сяньбийско-жужанского времени (по материалам погребальных памятников булан-кобинской культуры) // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2018. Вып. 2. С. 188–195.

- Серегин Н. Н., Демин М. А., Матренин С. С., Уманский А. П. Северный Алтай в эпоху Великого переселения народов (по материалам археологического комплекса Карбан-I). Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2022. 276 с.

- Серегин Н. Н., Матренин С. С. Погребальный обряд кочевников Алтая во II в. до н. э. – XI в. н. э. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. 272 с.

- Серегин Н. Н., Тишкин А. А., Матренин С. С., Паршикова Т. С. Седельные канты из раскопанных курганов Алтая жужанского времени // Народы и религии Евразии. 2021. № 1 (26). С. 25–36.

- Соенов В. И. Нарушенное воинское погребение на могильнике Верх-Уймон // Древности Сибири и Центральной Азии: Сб. науч. тр. Горно-Алтайск: ГАГУ, 2017. Т. 8 (20). С. 117–142.

- Соенов В. И., Константинов Н. А., Трифанова С. В. Могильник Степушка-2 в Центральном Алтае. Горно-Алтайск: Б. и., 2018. 242 с.

- Тетерин Ю. В. Могильник Дялян – новый памятник предтюркского времени Горного Алтая // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1991. С. 155–157.

- Тишкин А. А., Матренин С. С., Шмидт А. В. Алтай в сяньбийско-жужанское время (по материалам памятника Степушка). Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2018. 368 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. 268 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение центральноазиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья. Новосибирск: Наука, 1991. 190 с.