Погребение римского времени в каменном круге на могильнике самбийско-натангийской культуры Шлакалькен-2 - Заостровье-2

Автор: Казанский М.М., Мастыкова А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается погребение римского времени в каменном ящике, заключенном в каменный круг на могильнике Шлакалькен-2 - Заостровье-2, относящемся к памятникам самбийско-натангийской культуры (культура Доллькайм-Коврово). Предполагается, что это захоронение отражает влияние германских погребальных обрядов на культуру балтского населения Самбийского полуострова и даже свидетельствует о присутствии в составе носителей самбийско-натангийской культуры германцев - носителей вельбаркской культуры или же выходцев из Скандинавии. Скандинавское влияние в данном случае представляется более вероятным. Однако в раннем железном веке и в римское время погребения в каменных ящиках, окруженных каменными кругами, широко распространяются в циркумбалтийском регионе, в том числе и за пределами германского мира, у балтов и прибалтийских финнов. Поэтому вполне возможно, что погребение на могильнике Шлакалькен-2 - Заостровье-2 каким-то образом связано с этой общебалтийской традицией

Самбийско-натангийская культура, римское время, погребения, каменные конструкции, циркумбалтийский регион, вельбаркская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/143180144

IDR: 143180144 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.148-161

Текст научной статьи Погребение римского времени в каменном круге на могильнике самбийско-натангийской культуры Шлакалькен-2 - Заостровье-2

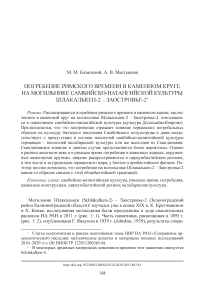

Могильник Шлакалькен (Schlakalken-2) – Заостровье-2 (Зеленоградский район Калининградской области)2 изучался уже в конце XIX в. К. Кретчманном и Х. Кемке, исследования могильника были продолжены в ходе спасательных раскопок ИА РАН в 2011 г. (рис. 1: 1 ). Часть памятника, раскопанная в 1893 г. (рис. 1: 2 ), опубликована Г. Янкуном в 1939 г. ( Jahnkun , 1939), результаты совре-

-

1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН «Сохранение археологического наследия: методические аспекты и материалы полевых исследований 2010–2020 гг.» (№ НИОКТР 122011200265-6).

-

2 В некоторых архивных материалах довоенного времени этот памятник именуется Schlakalken-4.

менных работ готовятся к публикации А. В. Мастыковой и К. Л. Югановым при участии других исследователей. Могильник принадлежит самбийско-натангий-ской культуре (культура Доллькайм-Коврово по терминологии польских исследователей), соответствующей эстиям ( Aestii ) античных и раннесредневековых письменных источников, которые традиционно идентифицируются с западными балтами ( Nowakowski , 1996. S. 111–115). Нами будет рассмотрено неординарное погребение в каменном круге и ящике3, часто привлекаемое в качестве иллюстрации германских влияний на погребальный обряд самбийско-натангий-ской культуры.

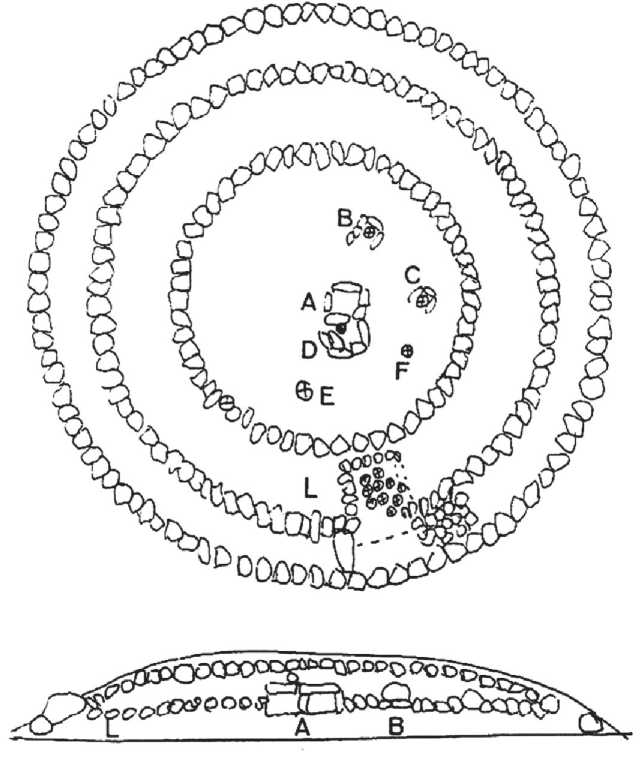

Среди уже введенных в научный оборот могил особое внимание привлекает погребение № 1 могильника Шлакалькен-2, где погребенный находился в каменном ящике, окруженном кругом из камней (рис. 1: 3 ). Каменный ящик прямоугольной формы, расположенный по оси север – юг, находился в северной части каменного круга (диаметр – 5 м). Под тремя слоями камней, в западной части каменного круга, найдены лошадиные зубы, остатки человеческих костей не обнаружены. В заполнении ящика, в районе находок, зафиксирован черный слой, возможно остатки дерева или коры.

Находки:

-

– две железные пряжки, овальной и прямоугольной формы, в северо-западной части каменного круга (рис. 1: 6 );

-

– керамический сосуд, в северной части каменного ящика, на глубине 1,7 м;

-

– железный втульчатый наконечник копья, длиной 26,6 см, в северной части каменного ящика;

-

– железный втульчатый наконечник копья, длиной 24,5 см, с остатками дерева во втулке (рис. 1: 9 ), в северной части каменного ящика;

-

– железный топор-кельт, с остатками дерева во втулке (рис. 1: 8 ), в северной части каменного ящика;

-

– железная бритва, с наибольшей шириной лезвия 2,3 см (рис. 1: 7 ), в северной части каменного ящика;

-

– бронзовая фибула (рис. 1: 5 ), в северной части каменного ящика;

-

– ножка бронзовой фибулы «прусской» серии (рис. 1: 4 ). Точное место нахождения не указано ( Jahnkun , 1939. S. 246, 247; Rudolf Grenz Archiv, В. 39, Schlakalken, Kr. Fischhausen, Fortsetzung 1, 2; Fēliksa Jākobsona arhīvs. Ieraksti «Kreis Fischhausen»4).

Дата погребального инвентаря данного погребения, как и основной части изученных здесь захоронений, соответствует периоду В2 хронологии европейского Барбарикума, т. е. 70/80–160/170 гг.

Каменные обкладки известны и для других погребений могильника Шла-калькен-2. Судя по архивным рисункам Г. Янкуна, погребения № 3 и 20, также периода В2, были окружены кругом из камней ( Chilińska-Drapella , 2010.

Tab. 3; 4). Обкладки имели и погребения № 13 и 14 ( Jahnkun , 1939. S. 251, 252), однако характер этих обкладок по публикации Г. Янкуна неясен. Не исключено, что и здесь речь идет о каменных кругах (рис. 1: 2 ).

Захоронения в каменных кругах представлены и на других самбийско-на-тангийских могильниках (см., напр.: Кулаков , 2003. С. 50, 54–57, Рис. 18; Скворцов , Ибсен , 2010. С. 254–259; Chilińska-Drapella , 2010. Tab. 13; 18а; Кулаков , 2017б). Они встречаются на погребальных памятниках других балтских культур римского времени. Например, следы круговой обкладки наблюдаются в курганах западнобалтской судавской группы ( Jaskanis, Okulicz , 1981. S. 232. Ryc. 96; Bitner-Wróblewska , 2007. Pl. 53; 58; 61; Jaskanis , 2013. Tabl. 2; 3; 5; 7; 10 и т. д.). На территории Литвы, в частности в Жемайтии, в римскую эпоху хорошо известны курганы с ингумациями, окруженные каменными кругами ( Michеlbertas , 1986. P. 57–59. Pav. 5; 6; Bliujienė , 2013. Pav. 122, 320, 324; многочисленные примеры: Michelbertas , 1997; 2006).

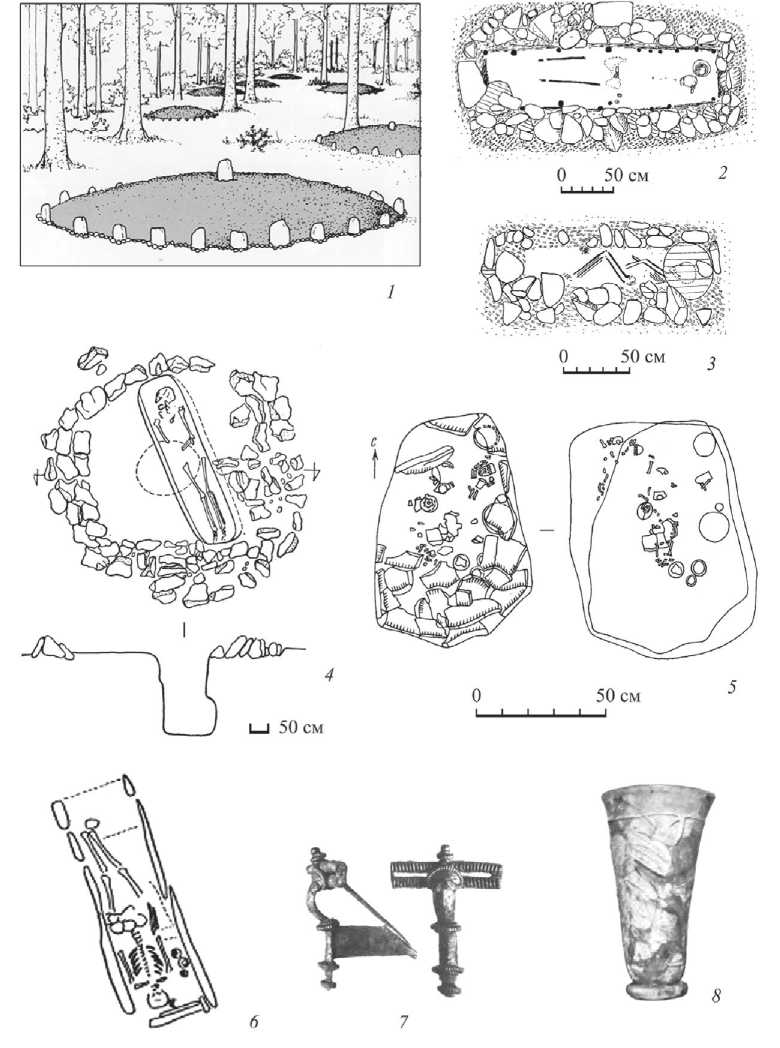

Захоронения в каменных кругах, и в частности, погребение № 1 могильника Шлакалькен-2, принято рассматривать как свидетельство германского влияния на погребальный обряд населения самбийско-натангийской культуры, и даже как доказательство германской принадлежности, по крайней мере, части ее носителей ( Кулаков , 2003. С. 57–59, 73; Кулаков , 2017а. С. 105, 106). Каменные круги действительно являются характерными для могильников соседней вель-баркской культуры, относимой к восточным германцам (рис. 2: 1 ) ( Могильников , 1974. С. 161–164; Walenta , 1981; Wołągiewicz , 1981. S. 175, 176. Ryc. 51; 63; Wołą-giewicz , 1986. S. 65–69, 74–78; Walenta , 2007; Cieśłinski , 2010. Taf. 37). Каменные обкладки погребений засвидетельствованы и несколько южнее, в пшеворской культуре ( Godłowski , 1981. S. 112, 113). Каменные круговые конструкции вокруг погребений в курганах или без них хорошо известны и в Скандинавии (рис. 3: 1, 2 ) ( Могильников , 1974. С. 200, 201, карта – рис. 19; Hagberg , 1986. P. 18–25), встречаются они и на территории Шлезвиг-Гольштейна ( Bemmann , 1999. S. 8, 16, 25, 26. Abb. 4, A-C).

Однако каменные круги, часто с каменными ящиками в центре, представлены для раннего железного века и римского времении и вне германского культурного ареала, у прибалтийских финнов на территории современной Эстонии, особенно на южном берегу Финского залива и на о. Саарема. В частности, для римского железного века они изучены в могильниках Ябара (Jabara), Лагеди (Lagedi), Мюкси (Muuksi), Яаани (Jaani), Ребала (Rebalа) (рис. 3: 3, 4 ) ( Tallgren ,

Рис. 1 (с. 150). Погребение № 1 могильника Шлакалькен-2 – Заостровье-2

-

1 – местоположение могильника на Самбийском полуострове; 2 – размещение могил с каменными обкладками на участке, раскопанном в 1939 г.; 3–9 – погребение № 1 и вещи из него: A, B – наконечник копья; C – сосуд; D – 2 бронзовые фибулы; E – железный втульчатый топор; F – железный «нож»; G, H – пряжки; J – зубы лошади

-

3 , 5–9 – по: Jahnkun , 1939. Abb. 2; 3; 4–6; 4, 8 – по: архив Ф. Якобсона (Fēliksa Jākob-sona arhīvs).

Без масштаба

50 см

LJ 50 см

№

у

50 см

О 50 см

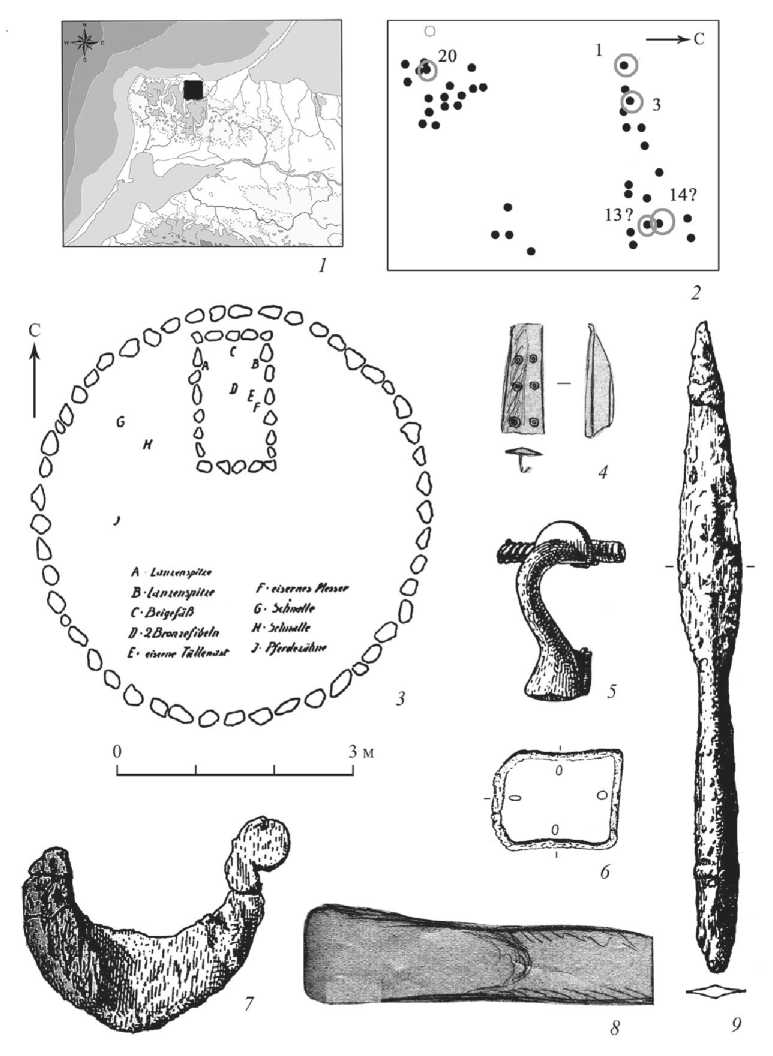

Рис. 2. Каменные круги и каменные ящики на могильниках вельбаркской культуры и в зоне черняховской культуры

1 – реконструкция общего вида некрополя вельбаркской культуры (по: Kokowski , 1995. Abb. 9); 2 – Мозгово (Mozgowo), погр. 58 (по: Cieśliński , 2010. Taf. 64; 65); 3 – Мозгово, погр. 576 (по: Ibid.); 4 – Чубовка, погр. 4 (по: Гребенников и др ., 1982. Рис. 6); 5 – Оселивка, погр. 15 (по: Никитина , 1988. Табл. 8); 6–8 – Городница ( 6 – по: Тиханова , 1957. Рис. 11: 1 ; 7, 8 – по: Åberg , 1936. Fig. 1; 2)

Рис. 3. Каменные круги римского времени в циркумбалтийском регионе

-

1 - Эндрегерда (Endregarda), Готланд (по: Almgren, Nerman , 1923. Textfigur 154); 2 - Кнутс (Knuts), Готланд (по: Ibid. Textfigur 155); 3 – Мюкси (Muuksi), Эстония (по: Lang , 2007. Fig. 85);

-

4 – Ребала (Rebala), Эстония (по: Ibid. Fig. 86)

1922. Abb. 18;

Шмидехельм

, 1955, С. 42;

Вассар

, 1956. С. 196, 197. Рис. 33; 34;

Lang

, 2007. P. 147–155, 167–170).

Без масштаба

Что касается захоронений в могилах из плит, своего рода каменных ящиков, как в погребении № 1 могильника Шлакалькен-2, то такого рода ингумации в сам-бийско-натангийской культуре встречаются нечасто (напр.: Кулаков , 2003. С. 52). За ее пределами такие каменные ящики имеются в некрополях вельбаркской культуры бассейна Нижней Вислы, например в Мозгово (Mosgau / Mózgowo) (рис. 2: 2, 3 ) ( Могильников , 1974. С. 159, 160; Cieśliński , 2010. S. 249, 250. Taf. 64; 65), а также в древностях Скандинавии ( Могильников , 1974. С. 193, 197). Захоронения в каменных ящиках, в том числе с каменными кругами, представлены на о. Готланд для позднелатенского и римского времени (рис. 3: 1, 2 ) ( Almgren, Nerman , 1923. Textfig. 43; 84; 86; 154; 155; Могильников , 1979. С. 148–158. Рис. 4: 4 ; 5: 3, 4 ). При этом на Готланде в раннеримское время среди погребений в каменных ящиках представлены ингумации, ориентированные головой на север ( Могильников , 1974. С. 203), что также напоминает захоронение в Шлакалькене-2. Впрочем, как уже говорилось, в римском железном веке каменные ящики с ингумациями есть и у прибалтийских финнов, на территории современной Эстонии ( Lang , 2007. P. 153, 154).

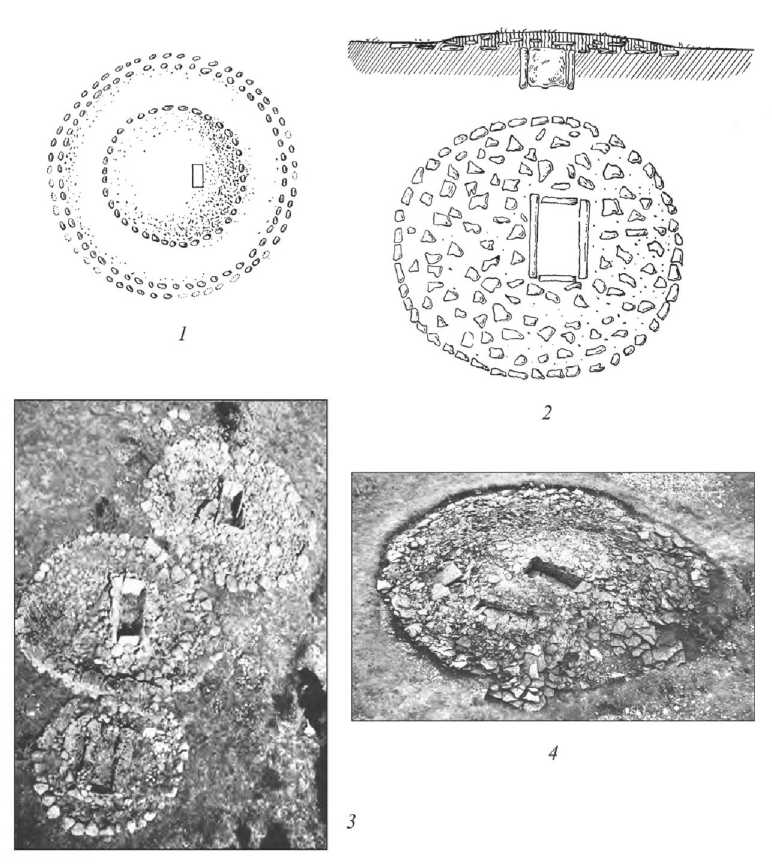

В то же время курганы с каменными кругами и каменными ящиками, часто у края круга, содержавшими урны с кремациями, известны в Восточной Пруссии для более раннего времени, в культуре западнобалтских курганов раннего железного века (напр.: Bezzenberger , 1909. S. 11–29. Taf. 2: 3, 6–8 ; Okułicz , 1970. Ryc. 8; 12. Tabl. 4: 14, 11, 15 ; реминисценции в самбийско-натангийской культуре: Кулаков , 2019) (рис. 4). Скорее всего, речь идет о погребальной традиции, в той или иной степени охватившей в эпоху бронзы и раннем железном веке значительную часть циркумбалтийского региона, от Финляндии и Швеции до Восточной Пруссии ( Lang , 2007. P. 161–170). Представляется, что для погребения № 1 могильника Шлакалькен-2 нельзя исключать и возможность здесь «вторичного» использования погребальной конструкции более раннего времени.

Контакты эстиев с их соседями-носителями вельбаркской культуры представлены целым рядом артефактов (украшения и элементы костюма, керамика), имеющих прототипы в вельбаркских древностях ( Nowakowski , 1996. S. 59, 98–100). Судя по картографии вельбаркских и самбийско-натангийских памятников, между ними сначала существовала зона «взаимного страха», выразившаяся в отсутствии следов обитания вдоль пограничья этих культур. Затем, уже в течение периода В2 (70/80–160/170 гг.), к которому и относится рассматриваемое здесь захоронение в Шлакалькене, отношения между ними налаживаются и незаселенная полоса между ареалами этих двух культур исчезает. Особенно тесные контакты носителей вельбаркской и самбийско-натангийской культур устанавливаются уже в позднеримское время ( Andrzejowski, Cieśliński , 2007. S. 280–282; Скворцов , 2013. С. 41–43; Казанский , 2019. С. 138–141).

В. И. Кулаков, вслед за исследователями начала – первой половины XX в. (Н. Оберг, В. Герте, К. Энгель, В. Лa Бом, подробнее см.: Хомякова , 2014. С. 164, там же библиография), объясняет германское влияние, особенно ощутимое с конца II в., переселением в самбийско-натангийскую зону носителей вель-баркской и пшеворской культур, а также выходцев с острова Готланд и из Дании. Признаками влияния этих пришельцев в погребальном обряде самбийско-

Рис. 4. Погребения раннего железного века в Варшкен (Warschken)-Вершково на Самбийском полуострове (по: Okulicz , 1970. Ryc. 12)

Без масштаба натангийской культуры являются наличие каменных кладок концентрической структуры, таких как в погребении № 1 могильника Шлакалькен-2, каменных стел, присутствие в могилах оружия, обычай ритуального захоронения шкуры лошади. При этом собственно западные балты оказываются здесь, по В. И. Кулакову, в меньшинстве, поскольку потомки носителей культуры западнобалтийских курганов раннего железного века оттеснены пришельцами в Мазурское Поозерье и на Литовское Взморье (Кулаков, 2003. С. 57–59, 88, 127, 128; Кулаков, 2017а. С. 105, 106). Тезис о хотя бы частичном «германстве» эстиев вроде бы подтверждается и сообщением Тацита, о том, что эстии по внешности и нравам напоминают свевов, хотя и имеют другой язык, по мнению Тацита, близкий бриттскому (Tacite, La Germanie, XLV).

Высказано предположение, что описание эстиев у Тацита, скорее всего, является достаточно обобщенным для разнородных племен, носителей самбий-ско-натангийской и вельбаркской культур, проживавших вокруг Вислинско-го залива. Среди них могли оказаться самые гетерогенные группы балтского, германского и даже финского происхождения ( Bitner-Wróblewska, Wróblewski , 2015). Впрочем, надо отметить, что у Тацита, как впоследствии и у Кассиодора, и у Иордана, локализация эстиев однозначно привязана к янтароносному морскому побережью, что, скорее всего, указывает на Самбийский полуостров, т. е. исключительно на зону самбийско-натангийской культуры.

Что же касается вельбаркского вклада в погребальные обряды эстиев, то, как мы уже видели, о нем может свидетельствовать наличие схожих каменных конструкций, а также биритуализм, т. е. сочетаемость в одном некрополе ингу-маций и кремаций, в самбийско-нитангийских могильниках римского времени. Биритуальные могильники также хорошо известны в вельбаркской культуре на Нижней Висле уже с ранней любовидзской фазы ( Могильников , 1974. С. 137, 148; Wołągiewicz , 1981. S. 172)5.

Как показывают некоторые находки, каменные конструкции в погребениях действительно могли распространяться под влиянием носителей вельбаркской культуры. Об этом, в частности, свидетельствуют отдельные погребальные памятники в зоне черняховской культуры, где, как общеизвестно, вельбаркское влияние было очень сильным. Так, например, каменные круги вокруг погребений отмечены в степной части черняховского ареала. Можно назвать, по меньшей мере, две находки. Это погребение 2 могильника Августиновка-Балка Кро-ливска в Надпорожье, где зафиксирован каменный «кромлех» диаметром 7 м, а в захоронении обнаружены кальцинированные человеческие кости, копье, конец меча, обломки керамики ( Брайчевская , 1960. С. 181), а также погребение 4 могильника Чубовка, на Южнобугском лимане, где вокруг ингумации обнаружена каменная кладка 3,4 × 3,1 м. Погребенный был помещен в могилу головой на запад, без сопровождающих вещей (рис. 2: 4 )6. Авторы публикации обоснованно цитируют для этого погребения параллели из Южной Прибалтики ( Гребенников и др ., 1982. С. 144, 145).

Каменные ящики неоднократно обнаруживались в черняховских погребениях. Они сосредоточены на Западной Украине, между бассейнами Днестра и Западного Буга. Это, например, могильник Городница, погребение 1877 г., где ингумация в каменном ящике ориентирована на юго-запад (рис. 2: 6–8 ) ( Åberg , 1936. S. 265; Тиханова , 1957. С. 185; Баран , 1981. С. 65); могильник Оселивка, погребение 15 (рис. 2: 5 ), представляющее собой детскую ингумацию с типичными вещами черняховской культуры ( Никитина , 1988. С. 19–23); могильник

Глещава, где ингумация, головой на запад, находилась в каменном ящике 2,3 × 1,04 м, в поле кургана ( Тиханова , 1957. С. 184; Баран , 1981. С. 65); могильник Увисла ( Тиханова , 1957. С. 184). Высказано мнение, что это проявление местной погребальной традиции, восходящей к эпохе поздней бронзы – раннего железа ( Тиханова , 1957. С. 184; Баран , 1981. С. 65), однако реальная связь между этими древностями и черняховской культурой не была продемонстрирована, да ее, по нашему мнению, собственно, и нет. В позднеримское время плитовые могилы появляются и в Крыму, что, по В. В. Кропоткину, может свидетельствовать о черняховско-крымских связях ( Кропоткин , 1978. С. 150).

Однако в том, что касается вельбаркского воздействия на погребальный обряд самбийско-натангийской культуры, надо помнить, что у «вельбаркцев» практически полностью исключено помещение оружия в могилы, столь обычное для сам-бийско-натангийских захоронений, а также отсутствуют захоронения коней или конской шкуры (обчно выражается в присутствии черепа и костей конечностей лошади). В римское время захоронения коней вообще редко встречаются в германском Барбарикуме ( Müller-Wille , 1971. S. 169–176. Abb. 39. Liste IV-12-15), хотя сам обычай у германцев засвидетельствован Тацитом уже в конце I в. н. э. (Tacite, La Germanie, XXVII). Захоронения коней отмечены на Нижней Висле лишь с появлением здесь в эпоху Великого переселения народов сменяющей вельбаркскую культуру эльблонгской группы, с заметным балтским культурным компонентом. В Скандинавии погребения коней, как заметное явление появляются сравнительно поздно, в вендельское время ( Müller-Wille , 1971. S. 160–163). Исключение составляет находка в «княжеском» захоронении позднеримского времени в Вар-пелев (Varpelev) в Дании (Ibid. Liste IV-15). В то же время жертвоприношения коней, не связанные напрямую с погребениями, в скандинавской зоне известны уже в эпоху бронзы (Ibid. S. 180. Abb. 43).

Присутствие оружия в погребениях самбийско-натангинской культуры указывает скорее на влияние Скандинавии. Здесь также имеются параллели ингумации в каменных ящиках с северной ориентировкой и, как только что было сказано, использование шкуры коня в ритуальных целях. Типичен для Скандинавии римского времени и биритуализм, в римское время число бири-туальных некрополей всё более нарастает ( Могильников , 1974. С. 192). Итак, при изучении германских параллелей погребальным обрядам самбийско-на-тангийской культуры римского времени более перспективным представляется их поиск не в вельбаркской зоне, а в Скандинавии ( Скворцов , 2013. С. 41, 42), что подтверждается не только наличием общих черт погребального обряда, но и параллелями в материальной культуре, в частности в типах фибул и поясной гарнитуры ( Nowakowski , 1996. S. 102, 103; 2009. S. 53–55). Впрочем, это не единственное возможное объяснение появления у эстиев захоронений в каменных кругах и ящиках, если вспомнить о широком распространении в циркумбалтийском регионе, далеко за пределами германского мира, этих погребальных конструкций в раннем железном веке и в римское время.

Список литературы Погребение римского времени в каменном круге на могильнике самбийско-натангийской культуры Шлакалькен-2 - Заостровье-2

- Баран В. Д., 1981. Черняхiвська культура: за матерiалами Вернього Днiстра i Захiдного Бугу. Киïв: Наукова думка. 264 с.

- Брайчевская А. Т., 1960. Черняховские памятники Надпорожья // Черняховская культура / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М.: АН СССР. С. 148–191. (МИА; № 82.)

- Вассар А. К., 1956. К изучению племен I–IV веков в Западной и Юго-Западной Эстонии // Вопросы этнической истории эстонского народа / Ред. Х. А. Моора. Таллин: Эстонское гос. изд-во. С. 187–218.

- Гребенников Ю. С., Гребенников В. Б., Магомедов Б. В., 1982. Черняховские могильники западного побережья Бугского лимана // Памятники римского и средневекового времени в Северо-Западном Причерноморье / Отв. ред. А. В. Гудкова. Киев: Наукова думка. С. 136–149.

- Казанский М. М., 2019. Река Guthalus и восточная граница расселения готов в Южной Прибалтике в эпоху Плиния и Тацита // Scripta Antiqua. Т. VIII. С. 131–146.

- Кропоткин В. В., 1978. Черняховская культура и Северное Причерноморье // Проблемы советской археологии / Отв. ред.: В. В. Кропоткин, Г. Н. Матюшин, Б. Г. Петерс. М.: Наука. С. 147–163.

- Кулаков В. И., 2003. История Пруссии до 1283 года. М.: Индрик. 432 с.

- Кулаков В. И., 2017а. Происхождение некоторых элементов погребального обряда эстиев // Европа от Латена до Средневековья: варварский мир и рождение славянских культур: к 60-летию А. М. Обломского / Отв. ред.: В. Е. Родинкова, О. С. Румянцева. М.: ИА РАН. С. 103–113.

- Кулаков В. И., 2017б. Меморативная традиция у эстиев и пруссов // АВ. Вып. 23. С. 241–249.

- Кулаков В. И., 2019. Архаические формы обрядности в погребальных традициях эстиев // Journal of Frontier Studies. № 2. С. 52–61.

- Могильников В. А., 1974. Погребальный обряд культур III в. до н. э. – III в. н. э. в западной части Балтийского региона // Погребальный обряд племен Северной и Средней Европы в I тысячелетии до н. э. – I тысячелетии н. э. / Отв. ред. В. В. Седов. М.: Наука. С. 133–225.

- Могильников В. А., 1979. Сравнительный анализ погребального обряда племен черняховской культуры и населения Готланда // Могильники черняховской культуры / Отв. ред. Э. А. Сымонович. М.: Наука. С. 142–162.

- Никитина Г. Ф., 1988. Могильник у с. Оселивка Кельменецкого района Черновицкой обл. // Могильники черняховской культуры / Отв. ред. В. В. Кропоткин. М.: Наука. С. 5–97.

- Скворцов К. Н., 2013. Западные балты и их соседи на Вислинском заливе в римское время // Архео логия Балтийского региона / Ред.: Н. А. Макаров, А. В. Мастыкова, А. Н. Хохлов. М.; СПб.: Нестор-История. С. 36–48.

- Скворцов К. Н., Ибсен Т., 2010. Подкурганное захоронение всадника конца II в. н. э. из могильника Березовка / Гросс Оттенхаген // Germania – Sarmatia. II / Ред. О. А. Щеглова и др.; сост.: О. А. Радюш, К. Н. Скворцов. Калининград: Калининградский обл. ист.-худож. музей; Курск: Курский гос. обл. музей археологии. C. 253–276.

- Тиханова М. А., 1957. О локальных вариантах черняховской культуры // СА. № 4. С. 168–194.

- Хомякова О. А., 2014. Культура Долькайм-Коврово (самбийско-натангийская): подходы к дефинициям общности // РА. № 1. С. 163–172.

- Шмидехельм М. Х., 1955. Археологические памятники периода разложения родового строя на Северо-Востоке Эстонии. Таллин: Эстонское гос. изд-во. 272 с.

- Åberg N., 1936. Till belysande av det gotiska kulturinslaget i Mellaneuropa och Skandinavien // Förnvannen. 31. S. 264–277.

- Almgren O., Nerman B., 1923. Die Ältere Eisenziet Gotlands. Stockholm: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 152 S.

- Andrzejowski J., Cieśliński A., 2007. Germanie i Bałtowie u schyłku starożytności. Przyjazne związki czy wrogie sąsiedztwo? // Kultura bogaczewska w 20 lat później / Red. A. Bitner-Wróblewska. Warszawa: Państwowie Muzeum Archeologiczne w Warszawie. S. 279–320.

- Bemmann J., 1999. Körpergräber der jüngeren römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit aus Schleswig-Holstein. Zum Aufkommen einer neuen Bestattungssitte im überregionalen Vergleich // Studien zur Sachsenforschung. Bd. 13. S. 5–45.

- Bezzenberger A., 1909. Funfberichte. A. Hügrlgräber // Prussia. 22. S. 1–43.

- Bitner-Wróblewska A., 2007. Netta. A Balt Cemetery in Northeastern Poland. Warszawa: Panstwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie: Fondacja Monumenta Archaeologica Barbarica. 326 p. (Monumenta Archaeologica Barbarica; t. XII.)

- Bitner-Wróblewska A., Wróblewski W., 2015. Aestii Tacyta. Kim naprawdę byli? // Światowit. Supplement Series B: Barbaricum. T. 11. S. 65–78.

- Bliujienė A., 2013. Roėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai. Klaipėda: Klaipėdoc Univeritetas. 752 p. (Lietuvos archeologija; III.)

- Chilińska-Drapella A., 2010. Próba nowego spojrzenia na «pasy sambijskie» // Wiadomości Archeologiczne. T. LXI. S. 3–79.

- Cieśinski A., 2010. Kulturelle Veränderungen und Besiedlungsabläufe im Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłeka und Oberer Drweca. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin. 398 S.

- Fēliksa Jākobsona arhīvs. Ieraksti «Kreis Fischhausen» // Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Riga.

- Godłowski K., 1981. Kultura przeworska // Prahistoria ziem polskich. T. V. Późny okres lateński i okres rzymski / Red. J. Wielowieiski. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. S. 57–135.

- Hagberg U. E., 1986. Preroman and roman Period in southern Sweden with examples from East and West // Archaeologia Baltica (Peregrinatio Gothica). T. 7. P. 17–26.

- Jankuhn H., 1939. Gräberfeld der ersten Jahrhundete v. Zr. aus Schlakalken // Prussia. 32/2. S. 245–260.

- Jaskanis J., 2013. Szwajcaria. Cmentarzysko bałtyjskie kultury sudowskiej w połnochno-wschodniej Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie. 326 s.

- Jaskanis J., Okulicz J., 1981. Kultura zachodniobałtyjska // Prahistoria ziem polskich. T. V. Późny okres lateński i okres rzymski / Red. J. Wielowiejski. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Ossolineum. S. 216–263.

- Kokowski A., 1995. Schätze der Osrgoten-Textteil // Schätze der Osrgoten. Stuttgart: Teiss. S. 23–114.

- Lang V., 2007. The Bronze and Early Iron Ages in Estonia. Tartu: Tartu University Press. 300 p. (Estonian Archaeology; 3.)

- Michelbertas M., 1986. Senasis geležies amžius Lietuvoje. I–IV amžius. Vilnius: Mokslas. 272 p.

- Michelbertas M., 1997. Paragaudžio polkapynas. Vilnius. Vilnius universitetas Archeologijos katerdra. 212 p.

- Michelbertas M., 2006. Akmenių ir Perkūniškės pilkapiai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 154 p.

- Müller-Wille M., 1971. Pferdgrab und Pferdopfer im frühen Mittelalter // Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemoderzoek. Jaargang 20–21. S. 119–248.

- Nowakowski W., 1996. Das Samland in der römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem römischen Reich und der barbarischen Welt. Marburg; Warszawa: Vorgeschichtliches Seminar der Philipps – Universität Marburg. 169 S. (Veröffentlichung des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg; Sonderband 10.)

- Nowakowski W., 2009. Z problematyki kontaktów bałtyjsko-skandynawskich w okresie wpływów rzymskich // Prutenia. T. IV. S. 43–85.

- Okułicz Ł., 1970. Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce żelaza. Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 264 s.

- Rudolf Grenz Archiv. Zentralkatalog der ur- und frühgeschichtlichen Funde von Ostpreussen. Fischhausen // Archäologisches Landesmuseum in der Stifung Schleswig-Holsterinische Landesmuseum, Scjloss Gottorf, Schleswig. Dokumantationsarchiv.

- Tacite, 1983. La Germanie / Texte latin et trad. de J. Perret. Paris: Les Belles Lettres. 108 p.

- Tallgren A. M., 1922. Zur Archäologie Eestis. 1. Vom Anfang der Besiedelung bis etwa 500 n. Chr. Tartu. (Acta et Commentationes Universitatis Dorpatensis. B; III.)

- Walenta K., 1981. Wybrane zagadnienia obrządku pogrebowego wczesnej fazy kultury wielbarskiej // Problemy kultury wielbarskiej / Red. T. Malinowski. Słupsk: Wyźsza Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. S. 193–207.

- Walenta K., 2007. Kręgi kamienne na cmentarzyskach kultury wielbarskiej na Pomorzu i ich związek z obrzędami i praktykami kultowymi // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica. T. 25. S. 129–154.

- Wołągiewicz R., 1981. Kultury oksywska i wielbarska // Prahistoria ziem polskich. T. V. Późny okres lateński i okres rzymski / Red. J. Wielowieiski. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. S. 135–191.

- Wołągiewicz R., 1986. Die Goten im Bereich der Wielbark-Kultur // Archaeologia Baltica (Peregriantio Gothica). T. 7. P. 63–98.