Погребение с бронзовыми пластинами финала предскифской эпохи из могильника Заюково-3

Автор: Кадиева А.А., Вальчак С.Б., Демиденко С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 274, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации коллективного погребения 79 первой половины VII в. до н. э. на могильнике Заюково-3. Погребение содержало останки трех погребенных. Погребальный инвентарь включает: крестовидную подвеску, подвески в виде капли и головы барана и керамический кубок. Такой инвентарь в западной кобанской археологической культуре характерен для киммерийской эпохи (конец VIII - первая половина VII в. до н. э.). Однако часть инвентаря характерна для более поздней эпохи походов скифов в Закавказье. Это прозрачные зеленые и мелкие глухие белые бусы. Особое внимание привлекают четыре панцирные пластины, не имеющие аналогий среди предметов защитного снаряжения Восточной Европы ни в киммерийский, ни в скифский периоды. Таким образом, погребение 79 представляет собой комплекс, маркирующий переходный этап между классическим и поздним этапом западной кобанской археологической культуры.

Северный кавказ, баксанское ущелье, могильник заюково-3, предскифское время, скифское время, зооморфная пластика, доспех

Короткий адрес: https://sciup.org/143182898

IDR: 143182898 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.274.132-146

Текст научной статьи Погребение с бронзовыми пластинами финала предскифской эпохи из могильника Заюково-3

Один из важнейших вопросов в изучении археологических памятников центральных районов Кавказа раннего железного века – их хронология. Благодаря исследованиям В. И. Козенковой ( Козенкова , 1990) в этой области намечены крупные периоды, на стыке которых материальная культура населения горной зоны региона претерпевает коренные изменения. Однако внутри этих периодов, насчитывающих по нескольку столетий, дробная датировка еще находится в стадии разработки. Раскопки могильника Заюково-3 в Баксанском ущелье благодаря

-

1 Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22-1800108).

-

2 Работа выполнена в рамках плановой научной темы (№ НИОКТР 122011200269-4).

исследованию широкими площадями и сложной стратиграфии комплекса позволяют способствовать решению этой проблемы.

Предлагаемая вниманию читателя работа посвящена публикации коллективного погребения, сочетающего в себе элементы, характерные как для предскиф-ской, так и для скифской эпохи.

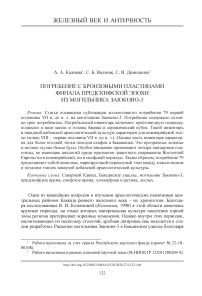

Погребение 79

На первой зачистке обнаружен верхний уровень каменного заклада погребения и лежащие рядом с ним перемешанные кости погребенного 1. Заклад погребения состоит из рваных фрагментов известняка, ограниченных с юго-запада небольшими вертикально стоящими плитками. Погребение ориентировано по линии северо-запад – юго-восток, размеры заклада составляют 1,44 × 1 м. С севера к закладу примыкает развал костей погребенного 1. В развале костей выделяются раздавленный череп, две бедренные кости, несколько ребер, остатки таза. В почвенном слое над закладом были обнаружены бронзовая крестовидная подвеска (рис. 1: III ) и подвеска с двумя сферическими окончаниями (рис. 1: IV ). Среди камней заклада обнаружены каплевидная подвеска (рис. 1: V ) и короткая железная булавка (рис. 1: VI ). В северной части развала костей были обнаружены бронзовая спиральная пронизь (рис. 1: VII ) и фрагмент железного предмета, не сохранившийся при зачистке.

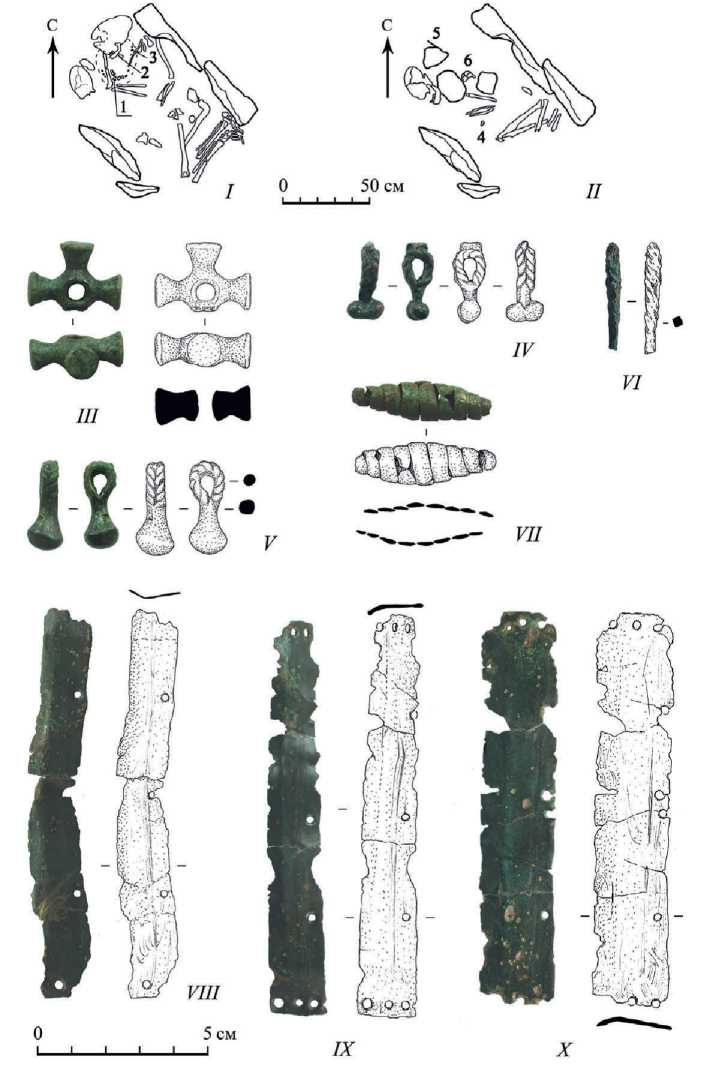

Поле снятия верхних камней заклада и костей погребенного 1, которые, очевидно, были выброшены из погребальной ямы при захоронении последующих погребенных, был зачищен каменный заклад. При его расчистке были обнаружены разрозненные бронзовые панцирные пластины (рис. 1: VIII – X ; 2: 1 ), массивный бронзовый браслет (рис. 2: 2 ) и бронзовая булавка (рис. 2: 3 ).

Заклад на этом уровне зачистки имеет подпрямоугольную форму, был ориентирован по линии северо-запад – юго-восток и состоял из рваных фрагментов известняка среднего размера. Размеры заклада составляли 1,2 × 1 м. На поверхности заклада среди камней лежал фрагмент берцовой кости человека.

После снятия камней заклада были зачищены кости погребенных. Погребение было осуществлено в грунтовой яме с обкладкой длинных стен известняковыми плитами. Яма ориентирована по линии северо-запад – юго-восток, размеры ее составляют 1,38 × 0,77 м.

Женский костяк (полевое определение) погребенной 2 лежит поверх мужского (погребенный 3). Погребенная 2 уложена скорченно на правом боку с завалом на спину, головой на северо-запад. Череп лежит на правом виске лицом на юго-восток. Правая рука погребенной согнута в локте под почти прямым углом. Несохранившаяся кисть руки находилась в районе живота. Левая рука также согнута под прямым углом. Ноги сложены вместе и подтянуты к тазу.

На груди погребенной обнаружено скопление бус и бисера (рис. 1: I: 1, 2 ; 2: 4 ; 3: 1 ). Здесь же обнаружена костяная булавка, лежащая острием к голове погребенного (рис. 1: I: 3 ; 3: 2 ).

С юго-западной стороны к сгибу локтя погребенной 2 примыкает череп погребенного 3. На этом уровне зачистки также видны фрагменты его тазовых костей. При дальнейшей зачистке было выяснено, что костяк лежал скорченно

Рис. 1. Могильник Заюково-3. Погребение 79

I – костяки погребенных 2 и 3. Инвентарь: 1 – бусы; 2 – бисер; 3 – костяная булавка; II – костяк погребенного 3: 4 – подвеска в виде бараньей головки; 5 – булавка; 6 – кубок; III – крестовидная подвеска; IV – подвеска двумя сферическими окончаниями; V – каплевидная подвеска; VI – стержень; VII – пронизь; VIII‒X – пластины

III‒V, VII‒X – бронза; VI – железо

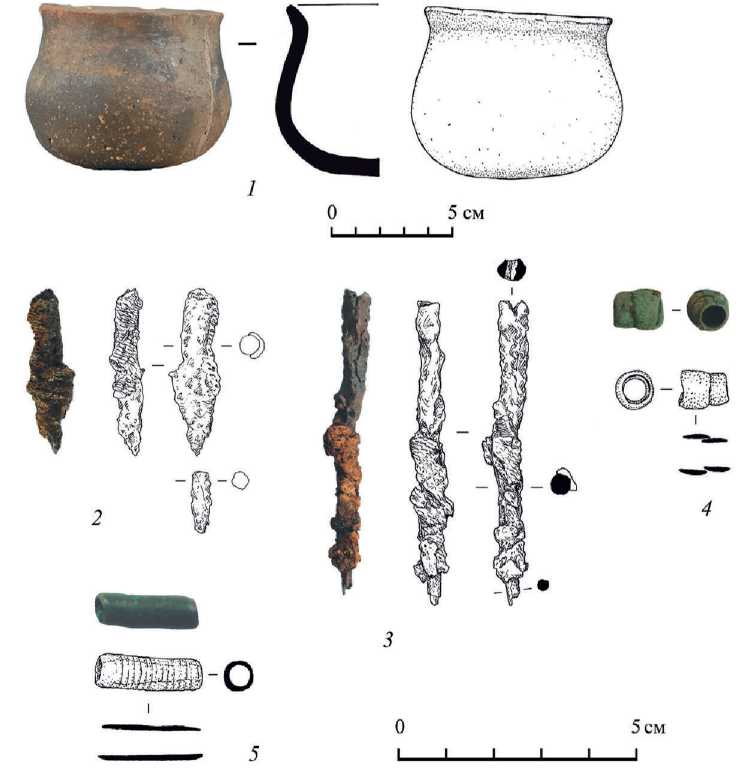

Рис. 2. Могильник Заюково-3. Погребение 79

1 – пластина; 2 – браслет; 3 – булавка; 4 – бусы

1‒3 – бронза; 4 – стекло

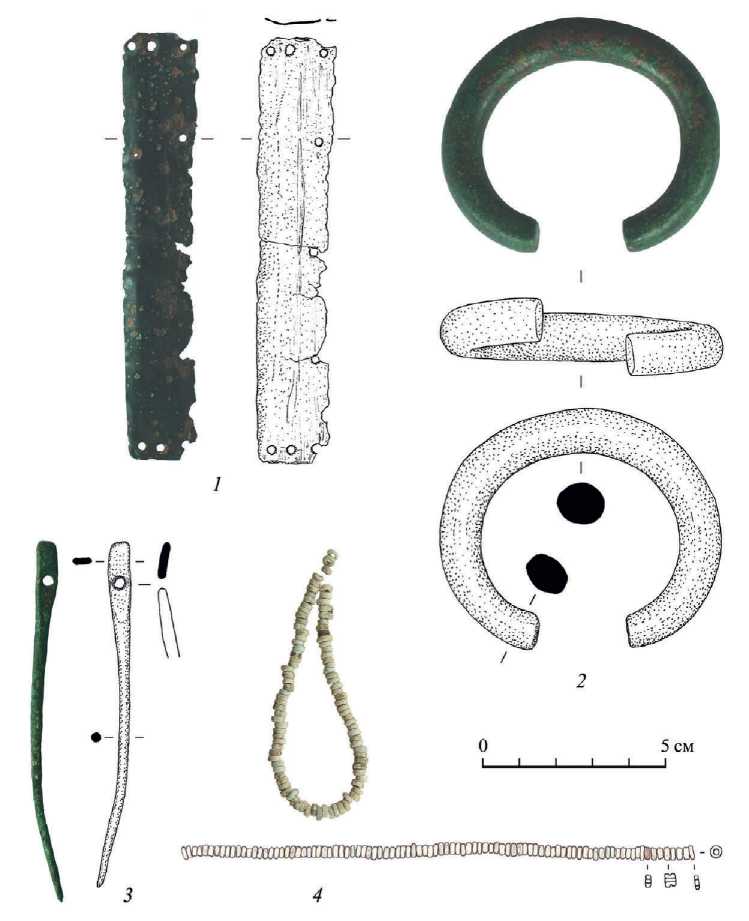

Рис. 3. Могильник Заюково-3. Погребение 79

1 – бусы; 2, 4, 5 – булавки; 3 – подвеска в виде бараньей головки

1 – стекло; 2 – кость; 3‒5 – бронза

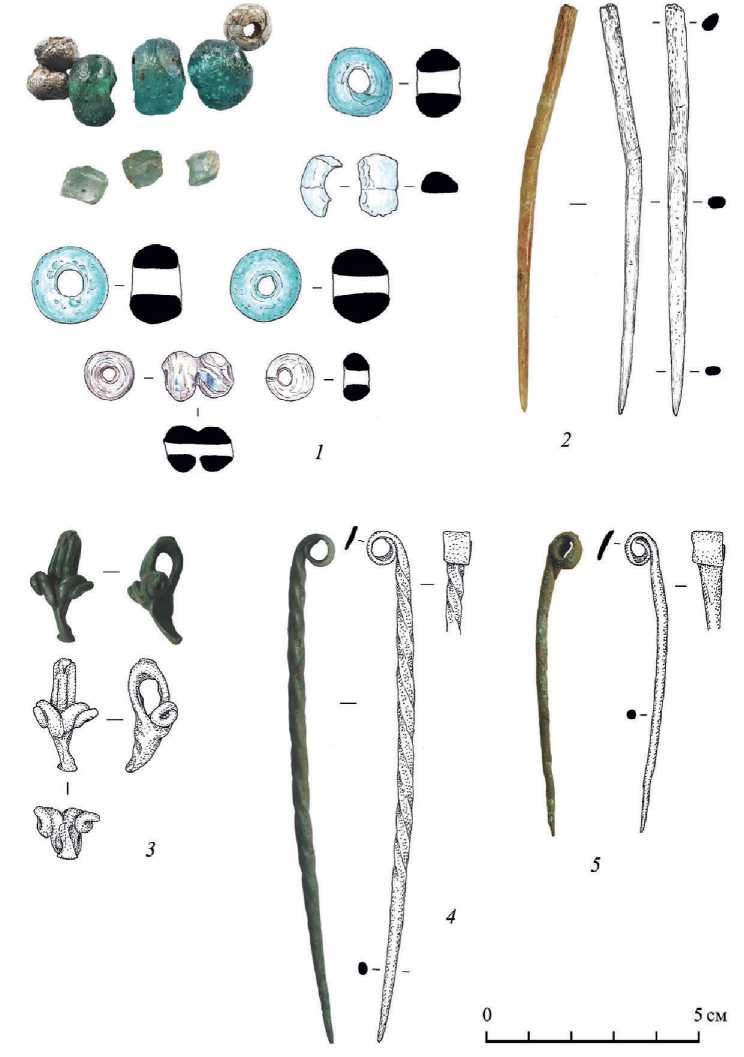

Рис. 4. Могильник Заюково-3. Погребение 79

1 – кубок; 2, 3 – стержни; 4 – пронизь; 5 – бусины

1 – керамика; 2, 3 – железо; 4, 5 – бронза на правом боку с завалом на грудь (рис. 1: II). Череп ориентирован на северо-запад, лежит лицевыми костями на юг. Левая рука согнута в локте под острым углом, несохранившаяся кисть расположена на уровне груди. Ноги подтянуты к тазу. Пол этого погребенного определен палеогенетическим анализом, проведенным в НИЦ «Курчатовский институт». Данные по мт-ДНК показали гапло-группу HV1, по Ү-хромосоме D1a2a1 (Коробов и др., 2023. С. 56).

Между коленом и костями левой руки находилась привеска в виде головы барана (рис. 1: II: 4; 3: 3). С северной стороны черепа острием вверх лежала бронзовая булавка (рис. 1: II: 5; 3: 4). За спиной погребенного на боку, горлом к ногам лежал керамический кубок (рис. 1, II: 6; 4: 1). После снятия костяка погребенного под его черепом была обнаружена бронзовая булавка (рис. 3: 5). При расчистке дна погребения в районе грудной клетки погребенного были обнаружены два железных стержня (рис. 4: 2, 3), миниатюрная спиральная бронзовая пронизь (рис. 4: 4) и литая бронзовая пронизь (рис. 4: 5).

Инвентарь

Крестовидная подвеска (рис. 1: III ) с расширяющимися концами и отверстием в центре. Один конец обломан. Размеры подвески 2,7 × 1,7 см. Аналогичные подвески относятся к типу XXIII, варианту 2, по В. И. Козенковой. Автор типологии отмечает появление подвесок этого типа в конце II – начале I тыс. до н. э. и бытование второго их варианта до раннескифского времени, т. е. не позднее конца VIII в. до н. э. ( Козенкова , 1998. С. 46–47. Табл. XIII: 4 ).

Этому типу подвесок посвятил отдельное исследование А. Ю. Скаков ( Ска-ков , 2013), выделивший их в отдельную категорию украшений. По А. Ю. Скакову, подвески, подобные заюковской, «в виде мальтийского креста с уплощенными, как бы обрезанными окончаниями» относятся к типу I (Там же. С. 29. Рис. 1). Бытование украшений этого типа прослежено исследователем с Х – первой половины IX в. до н. э. в материалах Тлийского некрополя, где, по наблюдениям автора работы, они не встречаются в погребениях более поздних этапов. Однако в более западных районах (территория Северной Осетии, кроме Дигорского ущелья, Баксанского ущелья и Кавказских Минеральных Вод) А. Ю. Скаков отмечает бытование этих подвесок в VIII–VII вв. до н. э., причем значительная их часть датирована первой половиной VII в. до н. э. (Там же. С. 34).

Подвеска с плетеной петлей и двумя сферическими завершениями (рис. 1: IV ). Размер предмета 2,3 × 1, × 0,9 см.

Две аналогичные подвески были обнаружены в погребении 277 могильника Заюково-3 ( Кадиева, Демиденко , в печати). Иные аналогии этим подвескам пока обнаружить не удалось.

Каплевидная подвеска (рис. 1: V ) с петлей в виде косички. Размер предмета 2,6 × 1 см. Подобные подвески являются типичным для могильника Заюково-3 элементом ожерелий из каплевидных подвесок и подвесок в виде голов барана ( Кадиева, Демиденко , 2020. С. 240; Кадиева, Демиденко , в печати).

Короткие железные булавки (рис. 1: VI ; 4: 2 ), длиной 3, 1, 3 и 7 см, скрепляющие женские нагрудные украшения из цепей, характерны для носителей западной кобанской культуры VII–VI вв. до н. э. ( Березин, Дударев , 1998. С. 181). Подобный убор был обнаружен в погребении 43 могильника Заюково-3 ( Кадиева и др. , 2019. С. 81). Также пять железных стержней обнаружены в погребении 24, относящемуся к финалу предскифской эпохи ( Брилева и др. , 2023. С. 128. Рис. 2: 2, 8 ).

Тонкий железный стержень длиной 6,5 см с фрагментами ткани на нем (рис. 4: 3 ), вероятно, является фрагментом длинной железной булавки. Подобные застежки были обнаружены в погребениях 17 ( Кадиева и др. , 2020. С. 171–172) и 33 ( Кадиева, Демиденко , 2020. С. 237) могильника Заюково-3. Оба погребения относятся к финальному этапу предскифского времени (конец VIII – первая половина VII в.).

Спиральная биконическая пронизь (рис. 1: VII ), размерами 4 × 1,1 см. Такие украшения типичны для западной кобанской культуры. В. И. Козенкова датирует их периодом с конца II тысячелетия по VII в. до н. э. ( Козенкова , 2013. С. 36).

Четыре бронзовые пластины воинского доспеха (рис. 1: VIII‒X ; 2: 1 ) имеют четырехугольную форму со скругленными углами. В коротких сторонах пластин пробиты по три отверстия, в одной из длинных – три. Исключение составляет одна пластина (рис. 1: IX ), в длинной стороне которой пробито четыре отверстия. Однако близость их расположения, вероятно, говорит об ошибке мастера. Длина пластин составляет 11,3–11,5 см, ширина – 1,5–2 см. Каждая из пластин имеет небольшую продольную изогнутость внутрь под тупым углом у одного из краев. На поверхности пластин видны следы трения их друг об друга.

Находки совершенно аналогичных пластин среди предметов вооружения раннего железного века на территории Восточной Европы нам неизвестны. По форме, размеру, количеству и расположению отверстий найденные пластины существенно отличаются от известных нам экземпляров как предскифского ( Ко-зенкова , 1995. С. 95, 96. Табл. XXIV: 1‒5 ; Дударев , 1999. С. 162–164. Рис. 118: 7 ; 145: 13 ; 148: 7 ; Эрлих , 2007. С. 115. Рис. 82: 7 ; 119: 4 ), так и скифского времени ( Черненко , 1968. С. 19–56. Рис. 8; 10; 13–15; Černenko , 2006. S. 9–25. Taf. 1–20). Некоторое сходство находок из Заюково-3 наблюдается с прямоугольными пластинами типа 3 из кург. 12 у г. Орджоникидзе и кург. 4 Испановых могил на Украине. Найденные в них панцирные пластины несколько меньшей длины, чем заюковские, имеют три отверстия на верхних краях. У пластин из кург. 12 боковой и нижний края имеют небольшой изгиб внутрь и одно отверстие на нижнем крае, а пластины из кург. 4 – ряд из пяти отверстий по длинному краю, расположенных ниже трех верхних ( Черненко , 1968. С. 27. Рис. 10: 3 ; Černenko , 2006. S. 12. Taf. 10: 170 ; 11: 173 ). Как близкие по размерным характеристикам можно отметить пластины (15,6 × 2,4 см) от рукава (?) панциря из 4-го Семибратнего кургана на Северо-Западном Кавказе (раскопки В. Г. Тизенгаузена, 1875 г.), которые имеют продольный изгиб края, три верхних отверстия и пять на боковой стороне ( Черненко , 1968. С. 46, 47. Рис. 26: 1 ). Все упомянутые комплексы с похожими пластинами датируются не ранее V в. до н. э., что совершенно не согласуется с хронологической позицией других материалов, найденных в погребении 79 могильника Заюково-3.

Дротовый браслет с зауженными концами (рис. 2: 2 ), бронзовый, дрот в сечении овальный, сечение концов прямоугольное. Размеры браслета 7,6 × 6,6 см, размеры сечения дрота сечения 1,3 × 1 см, размеры сечения концов 1 × 0,8 см.

Подобные браслеты входят в тип X, по В. И. Козенковой ( Козенкова , 1998. С. 53, табл. XVI: 13‒15 ). Исследовательница указывает присутствие этих украшений в комплексах VIII–VII вв. до н. э., однако в качестве основного периода бытования называет VII–VI вв. до н. э.

По классификации А. Б. Белинского и С. В. Дударева массивные браслеты из толстого овального в сечении прута входят в тип I, который исследователи датируют предскифским временем ( Белинский, Дударев , 2015. С. 364. Рис. 259: 1‒5 ).

В Западном и Центральном Закавказье дротовые браслеты с зауженными концами обнаружены в разрушенных погребениях в местечке Борнистави рядом с селом Ничбисисхеви близ Мцхеты (Апакидзе и др., 1987. С. 49. Табл. LXXXII: 1). Также подпрямоугольные в сечении браслеты входят в состав клада из Мех-чис-Цихе у селения Мерс на территории современной Турции в Юго-Западном Закавказье (Вальчак, Скаков, 2002. С. 137. Рис. 5; 6). Клад этот С. Б. Вальчак и А. Ю. Скаков датируют второй половиной VIII – первой половиной VII в. до н. э.

Такой же браслет был обнаружен в погребении 277 могильника Заюково-3 ( Кадиева, Демиденко , в печати).

Бронзовая булавка с раскованной верхней частью (рис. 2: 3 ). Предмет деформирован, его длина составляет 9,2 см. Головка булавки уплощена, имеет прямоугольное сечение. В ней пробито округлое отверстие.

В. И. Козенкова включила стержневидные булавки с раскованным навершием в XVII тип по своей классификации ( Козенкова , 1998. С. 68–69. Табл. XXIII: 3 ), датированный в рамках VI–V вв. до н. э. Исследовательница видит истоки моды на ношение таких булавок в Закавказье, где они появляются в памятниках второй половины VII в. и переносятся на северные склоны Кавказского хребта в результате скифских походов.

Булавки, наиболее близкие находке из погребения 79 могильника Заюково-3, обнаружены в могильниках Бешташени, Манглиси и Ахалсопели в Триалетии ( Давлианидзе , 1983. С. 83–86. Табл. XI: 16‒18 ). Ц. О. Давлианидзе датирует эти предметы VII–VI вв. до н. э.

Низка белых бус глухого стекла с желтоватым и голубоватым оттенком (рис. 2: 4 ). Бусы имеют шайбовидную форму, отдельные экземпляры сдвоенные. Общая длина низки 13,7 см, диаметр бусин 0,3 см.

Такие же бусы использовались в качестве украшения одежды в кургане 1 (раскопки Н. И. Веселовского) Келермесского могильника ( Галанина , 1997. С. 138. Табл. 31: 98, 99 ). Л. И. Галанина относит этот курган к наиболее архаичным погребениям некрополя и датирует его первой половиной VII в. до н. э. (Там же. С. 180, 184). Аналогичные бусы были обнаружены в погребении 1 кургана 1 Моздокского могильника ( Пиотровский, Иессен , 1940. Табл. V: 1 ), который исследователи датируют VII–VI вв. до н. э. (Там же. С. 49). Мелкие стеклянные бусы К. Э. Гриневич обнаружил в погребении 2 могильника Заюко-во-1 на правом берегу р. Баксан ( Гриневич , 1951. С. 136. Рис. 2). Автор раскопок датировал это погребение VIII–VII вв. до н. э. (Там же. С. 137).

Дважды мелкий дисковидный бисер белого цвета с голубоватым оттенком был обнаружен в кургане 6 могильника Бейсужек XXXV в Кореновском районе Краснодарского края. В воинском погребении 9 бисер мог, по предположению авторов публикации, служить расшивкой колчана ( Маслов и др. , 2019. С. 198). В погребении 13 (также мужском) из-за руинированности комплекса назначение бисера также точно установлено не было ( Березин, Клещенко , 2023. С. 74). Исследователи, раскопавшие и опубликовавшие могильник, сходятся во мнении, что оба этих погребения следует датировать рубежом VII– VI – первой четвертью VI в. до н. э. ( Маслов и др. , 2019. С. 199; Березин, Клещенко , 2023. С. 74).

Происхождение таких бус связано с государствами Закавказья. В частности, они были обнаружены в крепости Кармир-Блур ( Пиотровский, 2011. С. 618: 882, 883 ).

Низка бус (рис. 3: 1 ) состоит из трех сферических уплощенных с боков бусин прозрачного стекла зеленого цвета, фрагментов такой же бусины и двух бусин белого глухого стекла: одной шаровидной, одной сдвоенной. Диаметр зеленых прозрачных бус составляет 1,6–1,8 см, диаметр белых – 1,1 см.

Бусины, аналогичные вышеописанным, были обнаружены Б. Б. Пиотровским в помещении 2 крепости Кармир-Блур ( Пиотровский, 2011. С. 617: 879 , 618: 889 ). Помещение датировано автором раскопок VIII–VII вв. до н. э.

Костяная булавка (рис. 3: 2 ). Стержень деформирован, вероятно, в процессе использования. Головка булавки утрачена в древности, стержень булавки гладкий, в верхней части уплощенный, в нижней – круглый в сечении. Длина булавки – 9,7 см.

Аналогий этому предмету обнаружить не удалось.

Подвеска в виде головы барана (рис. 3: 3 ). Морда барана узкая, ее модель для отливки деформирована. Завершение морды трапециевидное. Петля для подвешивания в виде трех слепленных гладких шнуров.

Подвески в виде бараньих головок из могильника Заюково-3 отнесены Е. Е. Васильевой к группе II типу 3 ( Васильева , 2020. С. 296). Эти украшения характерны для погребений финала предскифского времени ( Кадиева, Демиденко , 2020. С. 240).

Булавки с навершием в виде уплощенной пластины, завернутой в трубочку (рис. 3: 4, 5 ). Бронзовые стержневидные булавки, стержень одной из которых закручен в верхней части (рис. 3: 4 ) (длина булавки 12,1 см), второй – полностью гладкий (рис. 3: 5 ) (длина булавки 7 см). Обе застежки относится ко второму варианту типа VI, по В. И. Козековой ( Козенкова , 1998. С. 66).

Кубок (рис. 4: 1 ) круглодонный лепной, коричневой глины с высоким венчиком. Поверхность сосуда лощеная, неорнаментированная. В тесте значительная примесь известняковой крошки. Диаметр сосуда 7,8 см, высота 6,1 см. Этот кубок наиболее близок выделенной В. И. Козенковой разновидности лощеных кубков «г» (Там же. С. 99. Табл. XXXVII: 11 ). Автор типологии локализует такие сосуды в бассейне реки Малка, а именно в материалах Каменномостского и За-юковского первого могильников и датирует IX – началом VII в. до н. э.

Близкие по форме, но уплощенные неорнаментированные кубки обнаружены в могильнике Клин-Яр III ( Белинский, Дударев , 2015. С. 294. Рис. 231: 2, 3 ). Авторы публикации этого памятника относят кубки со слегка отогнутым или прямым венчиком, слегка выделенной шейкой, сильно опущенными плечиками и округло-приплюснутой нижней частью тулова к первой группе варианта «б». Исследователи отмечают, что поздняя дата клин-ярских кубков не переходит VII в. до н. э. При этом ранними этапами предскифской эпохи А. Б. Белинский и С. Л. Дударев датируют наиболее хорошо отделанные, а также орнаментированные сосуды (Там же. С. 296).

Две спекшиеся литые цилиндрические бронзовые бусины (рис. 4: 4 ). Диаметр 0,8 см. Бронзовые бусы довольно широко распространены в памятниках кобанской культурно-исторической области VIII–VII вв. до н. э.

Бронзовая цилиндрическая пронизь с насечками по поверхности (рис. 4: 5 ). Длина украшения 2,3 см, диаметр – 0,7 см. Близкая пронизь, с выступом в центральной части и рифленой поверхностью, была обнаружена близ с. Успенского

Успенского района Краснодарского края. С. Л. Дударев связал ее с подражанием биконическим спиральным пронизям ( Дударев , 2021. С. 120. Рис. 1: 20, 21 ). Вероятно, литая пронизь погребения 79 могильника Заюково-3 может также являться подражанием подобного рода спиральным украшениям.

Таким образом, хотя существенная часть погребального инвентаря вышеописанного комплекса тяготеет к классическому кобанскому этапу, завершающемуся в первой половине VII в. до н. э., здесь в значительном количестве присутствуют и элементы материальной культуры более поздней эпохи скифской архаики. К таковым относятся, прежде всего, бусы. В скифскую эпоху в западной кобанской культуре распространяются и короткие железные булавки. Бронзовые пластины доспеха являются наиболее поздним предметом в комплексе. Малое количество, факт поломки и место расположения этих пластин в погребении исключают использование их по назначению. Более вероятно помещение пластин в могилу в качестве амулета.

Список литературы Погребение с бронзовыми пластинами финала предскифской эпохи из могильника Заюково-3

- Апакидзе А. М., Николайшвили В. В., Сихарулидзе А. Н., Мелитаури К. Н., Гагошидзе Ю. Г., Хецурианани П. Г., Гиунашвили П. Г., Манджгаладзе Г. Н., Нариманашвили Г. К., 1987. Археологические работы в Мцхета и ее округе // Полевые археологические исследования в 19841985 гг. Тбилиси. С. 47-50.

- Белинский А. Б., Дударев С. Л., 2015. Могильник Клин-Яр III и его место среди древностей Кавказа и Юго-Восточной бароны начала эпохи раннего железа. Ставрополь: Дизайн-студия Б. 446 с., ил.

- Березин Я. Б., Дударев С. Л., 1998. Могильник Лермонтовская скала (у реки) - памятник раннего железного века Пятигорья // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. I / Отв. ред. А. Б. Белинский. Ставрополь: Наследие. С. 168-208.

- Березин Я. Б., Клещенко А. А., 2023. Комплексы раннего железного века из раскопок северокавказской археологической экспедиции ИА РАН в Степном Прикубанье // МИАСК. Вып. 21. Армавир; Карачаевск: Изд-во Карачаево-Черкесского гос. ун-та. С. 51-81.

- Брилева О. А., Кадиева А. А., Демиденко С. В., 2023. Эволюция образа сидящего божества в бронзовой антропоморфной пластике Кавказа // Из истории культуры народов Северного Кавказа. Вып. 16 / Отв. ред.: Ю. А. Прокопенко, С. Н. Малахов. Ставрополь; М. С. 126-137.