Погребение с книдскими амфорами из могильника Старокорсунского городища № 2

Автор: Кузнецова Е. В., Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., Монахов С. Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 267, 2022 года.

Бесплатный доступ

В погребении № 381в были найдены две амфоры Книда, лепные и сероглиняные сосуды меотского производства, предметы туалета и украшения. Первая амфора (№ 6) - полностандартная, «пифоидного» варианта II типа, по строгим хронологическим привязкам датируется в пределах 320-310-х гг. Вторая (№ 3) - фракционная, аналогии ей пока не известны. Первая амфора дает возможность не только надежно датировать погребение, но и уточнить хронологию отдельных предметов, входивших в состав погребального инвентаря.

Прикубанье, меоты, городище, грунтовый могильник, амфоры, керамика, горгонейоны, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/143179092

IDR: 143179092 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.267.139-151

Текст научной статьи Погребение с книдскими амфорами из могильника Старокорсунского городища № 2

К востоку от г. Краснодара, на правом высоком берегу р. Кубань (ныне северный берег Краснодарского водохранилища), в среднем ее течении, между станицами Старокорсунской (Карасунский округ г. Краснодара) и Васюринской (Динской район Краснодарского края), на выступающем мысу расположен известный с 20-х гг. прошлого века памятник меотской культуры – Старокорсун-ское городище № 2. Городище имело пять линий обороны, построенных в разное время. Самые ранние оборонительные сооружения относятся ко втор. пол. IV в. до н. э., а позднейшие были возведены, скорее всего, на рубеже II–III вв. н. э. Известное охраняемое пространство вокруг Старокорсунского городища № 2 не было заселено, так как его занимали могильники.

Грунтовый могильник Старокорсунского городища № 2 является эталонным для меотской культуры. За три десятилетия спасательных раскопок Краснодарской археологической экспедицией Кубанского госуниверситета здесь было исследовано более 1000 погребений. Материал раскопок регулярно вводится

-

1 Графическая, фотофиксация и изучение амфор выполнены за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-00096). Фиксация и исследование меотской керамики выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22-28-00134).

в научный оборот и служит фундаментом для обобщающих работ как по типологии и хронологии отдельных категорий инвентаря, так и по хронологии разных периодов меотской культуры VI в. до н. э. – перв. пол. III в. н. э. Для узкой хронологии погребений особенно важное значение имеют находки амфор разных центров, количество которых неуклонно растет. В настоящее время общее число погребений, содержавших целые или археологически целые амфоры, достигло 55. Данная работа посвящена публикации материалов погребения № 381 в , исследованного в 2020 г.

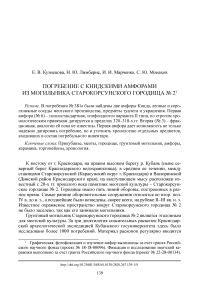

Погребение находилось в восточной части могильника, на расстоянии немногим более 200 м к северу от внешнего (позднейшего) рва городища. Погребальное сооружение представляло собой широкую яму со скругленными углами, длинной осью ориентированную по линии ЗСЗ–ВЮВ, размерами 2,4 × 1,8 м, на 33 см углубленную в слой глины, на уровне залегания которой и было выявлено пятно могильной ямы (рис. 1).

В северной половине ямы был расчищен скелет женщины (старше 55 лет)2, лежавшей на спине, головой на ЮВ. Вдоль ЗСЗ стенки ямы, в ногах погребенной, располагалось несколько сосудов. В северном углу стоял лепной горшок (№ 1), к западу от которого находился узкогорлый (горло отбито в древности) сероглиняный сосуд (№ 2). Далее стояла небольшая книдская амфора (№ 3), завалившаяся горлом к северу. Между амфорой и горшком лежали бронзовое зеркало (№ 4) и песчаниковая плитка (№ 5). В западном углу стояла полностандартная книдская амфора (№ 6), прислоненная к стенке ямы. Вплотную к амфоре, с восточной стороны, стоял еще один лепной горшок (№ 7). В южной половине ямы лежали остатки напутственной пищи: разрубленные кости ног и ребра лошади. Тут же, в заполнении, стоял третий лепной горшок (№ 8). Между ребрами лошади находился железный нож (№ 9). Рядом с горшком № 8 лежала стеклянная бусина (№ 10). В свободной ЮВ части ямы стояла сероглиняная миска (№ 11). Под ребрами лошади была расчищена лепная курильница (№ 17). При скелете женщины были найдены два терракотовых горгонейона (№ 12), бусы и подвески из разных материалов (№ 13 и 14), бронзовый браслет (№ 15), глиняное пряслице (№ 16) и серебряное височное кольцо под черепом.

Керамический комплекс этого захоронения, в первую очередь – амфоры, дает хорошую возможность как для установления общей хронологии погребения, так и для уточнения датировок отдельных предметов, входящих в состав инвентаря.

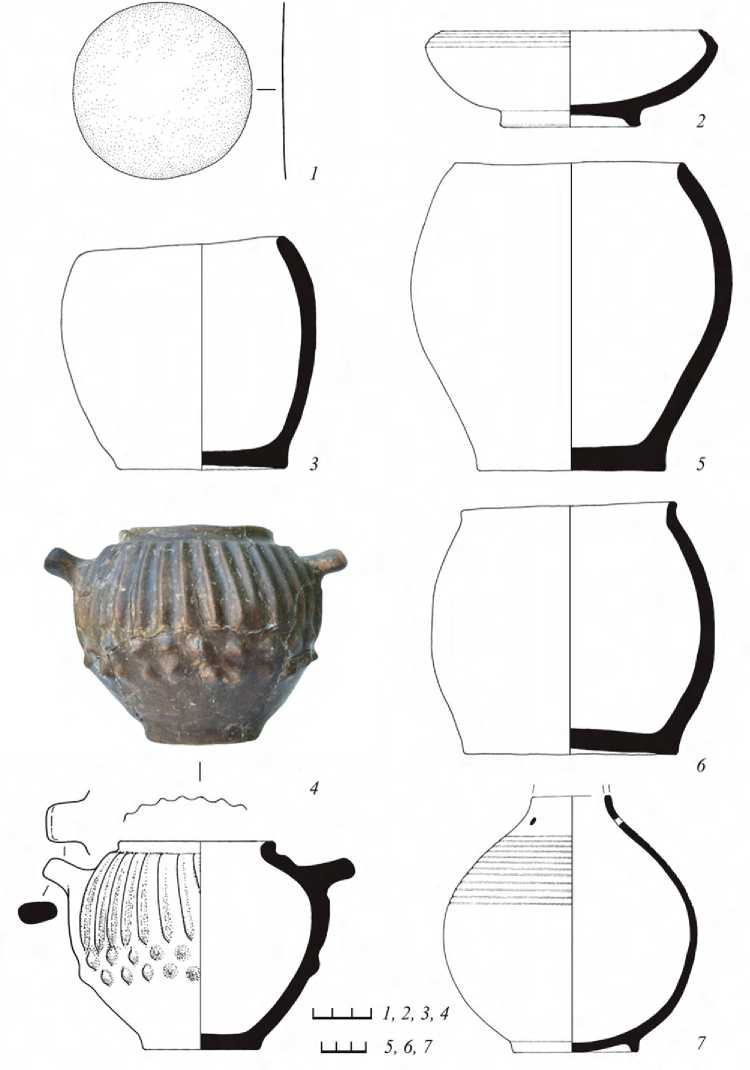

Полностандартная амфора (№ 6) из этого погребения относится к «ранней» серии II-B-1 «пифоидного» варианта книдской тары. У нее небольшой валикообразный, чуть уплощенный венец, выделенный горизонтальной подрезкой и широким желобком; горло высокое, цилиндрическое, слегка припухлое в верхней части; тулово пифоидное с крутым изломом плеч; ножка кубаревидная с глубокой грибовидной выемкой (рис. 3: 12 ). Глина светло-оранжевая, коричневатая, с мелким песком и примесью толченого известняка (белые включения). Подобные целые сосуды известны нам по множеству находок, в том числе

Рис. 1. Погребение № 381 в , фото (внизу) и план (вверху)

1, 7, 8 – горшки лепные; 2 – кувшин сероглиняный; 3, 6 – амфоры; 4 – зеркало бронзовое; 5 – плитка песчаниковая; 9 – нож железный; 10 – бусина; 11 – миска сероглиняная; 12 – горгонейоны терракотовые; 13, 14 – бусы; 15 – браслет бронзовый; 16 – пряслице глиняное; 17 – курильница лепная с монограммными клеймами (Монахов, 2003. С. 106. Табл. 73) из погребений у хут. Ленина (Монахов, Кузнецова, 2021. С. 197, 200. Рис. 7: 1; 9: 4), а также погребений № 66, 173 и 275 Прикубанского некрополя (Монахов и др., 2021. С. 199 сл. Kn. 12–15). Очень близкий по морфологии сосуд, который найден вместе с амфорой Синопы конца третьей – начала последней четверти IV в. до н. э., происходит из погребения № 316 Прикубанского некрополя. Еще одна книдская амфора с таким же высоким горлом обнаружена в погребении № 331 того же некрополя вместе с фрагментированной амфорой Коса (Там же. С. 96, 97, 201. Kn. 16). К сожалению, большинство перечисленных комплексов имеют достаточно широкую хронологию в пределах от конца третьей четверти IV до начала III в. до н. э.

Однако есть и более строгие хронологические привязки. Это, прежде всего, так называемое «погребение № 25» Горгиппийского некрополя, где подобная книдская амфора найдена в контексте с синопской, гераклейской и косской, которые, как мы тогда считали, относятся к концу IV - началу III в. до н. э. ( Монахов , 1999. С. 445, 446. Табл. 193; 2014. С. 208. Табл. 7: 30 ).

Хронологические уточнения дает другая находка – типологически близкая нашей амфора из Китея с клеймом ΑΠΟ(-) или ΠΑΘ(-) на ручке ( Молев , 2010. С. 124. Табл. 11: 1 ; Монахов и др. , 2016. С. 127. Kn. 1). Такие клейма, как было продемонстрировано 20 лет назад, стали появляться еще на книдских амфорах с грибовидными венцами (вариант I-C), а затем и на амфорах на кубаревидной ножке варианта II-A ( Монахов , 2003. С. 105, 106. Табл. 72, 73), что скорее предполагает их хронологию в пределах третьей четверти – начала последней четверти IV в. ( Ефремов , 2013. С. 408–413; 2018), т. е. 330–310-е гг. до н. э.

Особый интерес представляет вторая, фракционная, книдская амфора (№ 3) из этого погребения. У нее валикообразный, вытянутый по горизонтали венец; очень широкое короткое горло, в нижней части которого имеется небольшой уступ; овоидное тулово и небольшая кубаревидная ножка с неглубокой полусферической выемкой (рис. 3: 11 ). Глина светло-бежевая, с мелким песком, серебристыми блестками и мелкими коричневыми включениями (шамот?). Морфологические особенности сосуда, как и характер глины, вызывают некоторые сомнений в его книдском происхождении.

Факт присутствия в комплексе погребения фракционной амфоры неудивителен. Подобные сосуды объемом в 3 аттических хоя (9,85 л) известны по материалам цистерны 1989 г. в Ольвии и кораблекрушения у Серке Лимана ( Монахов , 2003. С. 107, 305. Табл. 75: 2, 3 ). Еще один фракционный сосуд хранится в музее Бодрума ( Alpözen et al. , 1995. P. 87). В Краснодарском музее есть еще один неопубликованный фракционный сосуд книдского производства, контекст обнаружения которого, к сожалению, неизвестен.

Следует заметить, что в амфорном производстве Книда известны сосуды гораздо меньших размеров. Совсем недавно была опубликована целая серия мини-амфор, обнаруженных в погребениях на Книдском полуострове, правда, несколько более позднего времени. Внешне они полностью копируют полностандартные образцы и имеют объем, соответствующий одному аттическому хою (3,27 л). Авторы странным образом предположили, что они специально изготавливались в ритуальных целях ( Doksanaltı et al. , 2019. Р. 303. Fig. 8–10).

Обращает на себя внимание необычная для тары Книда морфологическая особенность – очень широкое горло. Сразу вспоминается столь же редкий экземпляр синопской тары из Керченского музея, обнаруженный в море у мыса Тузла и отличающийся таким же широким горлом ( Зеест , 1960. С. 91. Табл. XIV: 30б ). Высказано предположение, что в данном случае мы имеем дело с тарой для соленой рыбы ( Куликов, Федосеев , 2010. С. 271. Рис. 2; Монахов и др. , 2016. С. 180. Sn. 21).

Набор сосудов местного производства в меотских погребениях с амфорами IV–III вв. до н. э., которые считаются «богатыми», обычно бывает более разнообразным. В данном погребении комплекс местной керамики представлен четырьмя лепными и только двумя сероглиняными сосудами.

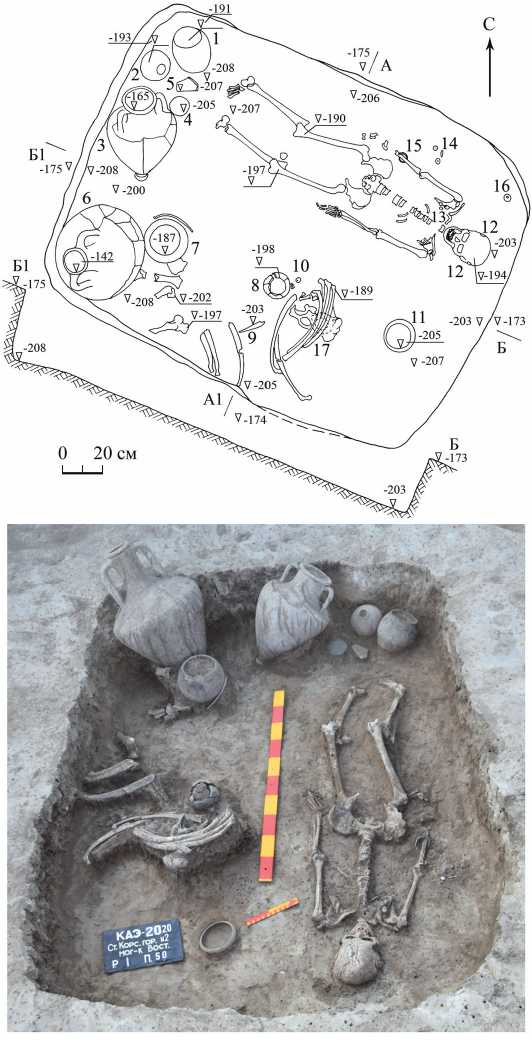

Лепные горшки с загнутым краем (рис. 2: 3, 5 ) принадлежат к основной форме кухонных сосудов, бытовавших на правобережье Кубани с раннемеотского времени до I в. до н. э. включительно ( Лимберис, Марченко , 2005. С. 240). Этот тип горшков практически вытеснил горшки с отогнутым краем (рис. 2: 6 ), которые встречаются очень редко, но все-таки известны в меотских могильниках с амфорами конца IV – первой трети III в. до н. э. ( Лимберис, Марченко , 2007. С. 71, 72. Рис. 24: 8 ; 30: 2 ; Бочковой и др. , 2005. С. 172. Рис. 2: 2, 7 ; Монахов , 2014. С. 210, 211. № 43).

Курильница лепная чернолощеная, почти шаровидной формы, с ручками-упорами, орнаментированная налепными ребрами и двумя рядами конусовидных налепов (рис. 2: 4 ), относится к типу I нашей классификации меотских курильниц. Небольшие размеры (высота – 10 см, диаметр – 12,5 см) позволяют сопоставить ее с подтипом IБ, который представлен всего двумя экземплярами очень близкой морфологии вариантов 2б – с отогнутым краем (к которому, собственно, и принадлежит описываемый сосуд) и 3б – с выделенным горлом. Хронология вариантов по известным комплексам с амфорами была ограничена нами первой третью – серединой III в. до н. э. ( Лимберис, Марченко , 2005. С. 224. Рис. 1: 21 ; 2006. С. 135. Рис. 3: 5, 6 ; 7; 2007. С. 72. Рис. 27: 1). Находка курильницы в погребении № 381 в , учитывая хронологию совместно встреченных амфор, позволяет уточнить датировку меотских лепных курильниц подтипа IБ в пределах последней трети IV – середины III в. до н. э.

Миска сероглиняная с резко загнутым бортиком, орнаментированным узкими желобками, имеет широкое дно на довольно высоком кольцевом поддоне и сильно округленные стенки (рис. 2: 2 ). Бортик у мисок этой формы нередко бывает утолщенным, треугольным в сечении. Период бытования у меотов аналогичных мисок, известных из погребений Старокорсунского могильника № 2, имеющих узкие датировки по амфорной таре (Синопа, Кос, Эрифры), в том числе с клеймами, ограничивался ранее концом IV – первой третью III в. до н. э. ( Лимберис, Марченко , 2005. С. 223, 224, 233. Рис. 6: 14 ; 2007. С. 71, 72. Рис. 13: 4 ; 19: 1, 3 ; 30: 1 ; Монахов , 2012. С. 122. № 41; 2014. С. 204. № 18). Узкая датировка полностандартной амфоры из погребения № 381 в указывает на существование этого типа мисок в последней трети IV в. до н. э.

Кувшин сероглиняный с округлым туловом, орнаментированным по плечикам горизонтальными рядами узких бороздок, имел узкое высокое горло, утраченное в древности. Два просверленных в основании горла отверстия свиде-

Рис. 2. Погребение № 381 в . Погребальный инвентарь

1 – зеркало бронзовое; 2 – сероглиняная миска; 4 – курильница чернолощеная; 3, 5, 6 – лепные горшки; 7 – сероглиняный кувшин тельствуют о попытке его починки (рис. 2: 7). Подобные сероглиняные и лепные сосуды нередко использовались в погребальном обряде меотов примерно с третьей четверти IV до середины III в. до н. э. (Лимберис, Марченко, 2005. С. 221, 223, 232. Рис. 10: 9; 11: 2; 2007. С. 71, 74–76. Рис. 6: 4; 12: 4; 20: 4).

Среди мелких находок, которые могут быть использованы для датировки при отсутствии в погребении других хроноиндикатов, два терракотовых горгонейона со штампованным изображением головы медузы Горгоны, обрамленной одним кружком «жемчужного» орнамента (рис. 3: 1 ). На лицевой стороне – светлая желтоватая грунтовка, сохранились крупицы позолоты. Оборотная сторона – с двумя точечными наколами для петельки (диаметр – 2,1 см), окрашена светло-красной краской. Подобные изделия относительно часто встречаются как в правобережных, так и в левобережных памятниках Прикубанья и даже в Центральном Предкавказье, но в античных памятниках Северного Причерноморья их находки довольно редки. По оформлению, в котором прослеживается сочетание архаических и эллинистических черт, А. А. Малышев отнес такие горгонейоны к «среднему» варианту (по старой типологии Г. Глотца) и датировал третьей четвертью IV – началом III в. до н. э., синхронизируя их с находками из Западного Причерноморья ( Малышев , 1992. С. 49, 50. Рис. 1). По В. Р. Эрлиху, собравшему находки терракотовых горгонейонов с территории всего Северного Кавказа, аналогичные изделия относятся к «ранней» группе ( Эрлих , 2012. С. 259–261. Рис. 2). Но едва ли не единственным хорошо датированным комплексом с такими горгонейонами является основное погребение Курджипского кургана, относящееся, по Л. К. Галаниной, к последней четверти IV в. до н. э. ( Галанина , 1980. С. 54, 55, 88. Кат. № 29), а по С. В. Полину – к началу третьей четверти IV столетия ( Полин , 2014. С. 487).

Хронология погребений с амфорами из Старокорсунского могильника № 2 позволяет предположить, что у меотов правобережья Кубани данный тип терракотовых изделий получил распространение в конце второй – третьей четвертях IV в. до н. э. ( Лимберис, Марченко , 2005. С. 221. Рис. 11: 12 ; 14: 18 ; 36: 15 ; Монахов , 2014. С. 203. № 8).

Другой вид терракотовых украшений – подвеска-распределитель амфоровидной формы с выпуклой лицевой стороной (рис. 3: 7 ), покрытой слоем светло-желтой грунтовки, с остатками позолоты, с рельефными желобками и двумя горизонтальными каналами отверстий в верхней части (сохранившаяся длина – 3,1 см). Такие подвески известны в некоторых памятниках Северного Кавказа и Восточного Крыма ( Пьянков , 1998. С. 6–7. Рис. на с. 9: 9–11 ; Эрлих , 2012. С. 266, 267, 269. Рис. 14: 1–3, 22–23 ). Однако из надежно датированных комплексов, опять же, можно привести только основное погребение Курджипского кургана ( Галанина , 1980. С. 88. Кат. № 31).

Таким образом, оба вида терракотовых изделий использовались меотами в погребальном обряде примерно с середины до конца IV – начала III в. до н. э.

Среди украшений были найдены бусы с неустановленной хронологией. Из них две бусины – биконические из глухого черного стекла, с белой накладной полосой на линии наибольшего диаметра (рис. 3: 4, 5 ) относятся к типу 203а (по классификации Е. М. Алексеевой), представленному в ее своде единственным экземпляром, данных для датировки которого недостаточно

Рис. 3. Погребение № 381 в. Погребальный инвентарь

1 – горгонейоны; 2 – кольцо височное; 3 – пряслице; 4–9 – бусы и подвески; 10 – браслет; 11, 12 – книдские амфоры; 13 – нож

-

1 , 7 – терракота; 2 – серебро; 3, 8, 11, 12 – керамика; 4, 5 – стекло; 6 – раковина каури;

9 – камень; 10 – бронза; 13 – железо

( Алексеева , 1978. С. 44). Третья бусина – нового типа – у Е. М. Алексеевой не значится: керамическая, бочковидная, с плоскими торцами, покрытая тонким, ровным слоем блестящей стекловидной массы черного цвета (рис. 3: 8 ). Предварительно на керамическое ядро (глина мелкозернистая, коричневая) был нанесен углубленный фестончатый орнамент, заполненный сверху (по стекловидному покрытию) густой ярко-желтой краской. Таким образом, датировка этих типов бус может быть привязана к погребению.

К другой категории предметов, хронология бытования которой может быть уточнена благодаря совместной находке с амфорами, относится бронзовое литое зеркало без ручки, диаметром 9 см (рис. 2: 1 ). Такие зеркала диаметром 7–9 см впервые были найдены в Усть-Лабинском могильнике в погребениях, относящихся к третьей хронологической группе III - начала I в. до н. э. ( Анфимов , 1951. С. 186. Рис. 13: 2 ). Позднее в Прикубанье появились новые материалы из сарматских и меотских памятников, которые позволили ограничить основной период бытования этих зеркал (тип V, вариант 1) II–I вв. до н. э., так как за эти рамки не выходили немногочисленные комплексы с узкими датировками ( Марченко , 1996. С. 19. Рис. 3). Находка из старокорсунского погребения № 381 в позволяет говорить о гораздо более раннем времени появления этих зеркал у меотов Прикубанья.

Хронология погребения опирается на найденную в нем амфорную тару Книда, главным образом на полностандартную амфору «ранней» серии «пифоид-ного» варианта, которая по многочисленным аналогиям и совместно найденным с ними клейменым амфорам других центров твердо датируется в рамках 330–310-х гг. Фракционная амфора, полные аналогии которой пока не найдены, вероятно, синхронна первой.

Список литературы Погребение с книдскими амфорами из могильника Старокорсунского городища № 2

- Алексеева Е. А., 1978. Античные бусы Северного Причерноморья. М.: Наука. 100 с., 34 табл. (САИ; вып. Г1-12.)

- Анфимов Н. В., 1951. Меото-сарматский могильник у станицы Усть-Лабинской // Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа / Ред. Е. И. Крупнов. М.; Л.: АН СССР. С. 155–207. (МИА; № 23.)

- Бочковой В. В., Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2005. Погребения с амфорами из могильника городища Спорное // МИАК. Вып. 5. С. 172–218.

- Галанина Л. К., 1980. Курджипский курган. Памятник культуры прикубанских племен IV века до н. э. Л.: Искусство. 127 с.

- Ефремов Н. В., 2013. Керамические клейма позднеклассического – раннеэллинистического Книда. «Протокнидские» клейма и клейма с «носом корабля» // Вопросы эпиграфики. Вып. VII. Ч. 1 / Ред. А. Г. Авдеев. М.: Русский фонд содействия образованию и науке. С. 405–451.

- Ефремов Н. В., 2018. Двадцать лет спустя. Примечания к керамическим клеймам раннеэллинистического Книда // Причерноморье в античное и раннесредневековое время: сб. науч. тр., посвящ. 70-летию профессора В. П. Копылова / Отв. ред. А. Н. Коваленко. Ростов-на-Дону: Наследие. С. 542–561.

- Зеест И. Б., 1960. Керамическая тара Боспора. М.: АН СССР. 180 с. (МИА; № 83.)

- Куликов А. В., Федосеев Н. Ф., 2010. Керамическая тара для рыбных промыслов Боспора // XI Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Ремесла и промыслы / Ред. В. Н. Зинько. Керчь: Керченская гор. тип. С. 270–278.

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2005. Хронология керамических комплексов с античными импортами из раскопок меотских могильников правобережья Кубани // МИАК. Вып. 5. С. 218–324.

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2006. Типология и хронология курильниц из меотских могильников Прикубанья // МИАК. Вып. 6. С. 134–151.

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2007. Раскопки могильника Старокорсунского городища № 2 в 2006 г. // МИАК. Вып. 7. С. 70–150.

- Малышев А. А., 1992. Позолоченные терракотовые медальоны с изображением Медузы Горгоны в Прикубанье // Граковские чтения на кафедре археологии МГУ 1989–1990 гг. / Отв. ред.: Ю. Д. Щапова, И. В. Яценко. М.: МГУ. C. 49–56.

- Марченко И. И., 1996. Сираки Кубани (По материалам курганных погребений Нижней Кубани). Краснодар: Кубанский гос. ун-т. 237 с.

- Молев Е. А., 2010. Боспорский город Китей. Симферополь; Керчь: АДЕФ-Украина. 316 с.

- Монахов С. Ю., 1999. Греческие амфоры в Причерноморье: комплексы керамической тары VII–II вв. до н. э. Саратов: Саратовский ун-т. 679 с.

- Монахов С. Ю., 2003. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центров-экспортеров в керамической таре: каталог-определитель. Москва; Саратов: Киммерида: Саратовский ун-т. 352 с.

- Монахов C. Ю., 2012. Амфоры малоазийских Эрифр V–II вв. до н. э.: дополнения к классификации // Древности Северного Причерноморья III–II вв. до н. э. / Отв. ред. Н. П. Тельнов. Тирасполь: Приднестровский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. С. 111–124.

- Монахов С. Ю., 2014. Косские и псевдокосские амфоры и клейма // SP. No. 3. C. 195–222.

- Монахов С. Ю., Кузнецова Е. В., 2021. Уточненная хронология книдских амфор IV – начала III в. до н. э. по материалам керамических комплексов Кубани // SP. No. 6. С. 183–205.

- Монахов С. Ю., Кузнецова Е. В., Федосеев Н. Ф., Чурекова Н. Б., 2016. Амфоры VI–II вв. до н. э. из собрания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника: каталог. Керчь; Саратов: Новый проект. 222 с.

- Монахов С. Ю., Марченко И. И., Лимберис Н. Ю., Кузнецова Е. В., Чурекова Н. Б., 2021. Амфоры Прикубанского некрополя IV – начала III в. до н. э. (из собрания Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына). Саратов: Волга. 324 с.

- Полин С. В., 2014. Скифский Золотобалковский курганный могильник V–IV в. до н. э. на Херсонщине. Киев: Олег Филюк. 775 с.

- Пьянков А. В., 1998. Керамические украшения с позолотой с северного берега Краснодарского водохранилища // Древности Кубани. Вып. 6. Краснодар. С. 3–12.

- Эрлих В. Р., 2012. Украшения из золоченой терракоты в меотских памятниках Прикубанья (к проблеме культурных контактов в раннеэллинистическое время) // Евразия в скифо-сарматское время / Отв. ред. Д. В. Журавлев, К. Б. Фирсов. М.: ГИМ. С. 259–272. (Труды ГИМ; вып. 191.)

- Alpözen T. O., Özdaş A. H., Berkaya B., 1995. Commercial amphoras of the Bodrum Museum of Underwater Archaeology. Maritime Trade of the Mediterranean in Ancient Times. Bodrum: Bodrum Museum of Underwater Archaeology. 128 p.

- Doksanalti E. M., Karaoğlan İ., Candemir Z., 2019. The small Knidian amphora types // HEROM. Vol. 8. P. 283–316.