Погребение с полихромными стеклянными бусами эпохи эллинизма на Нижней Катуни

Автор: Бородовская Елена Львовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

Бусы в погребениях носителей пазырыкской культуры на Алтае встречаются достаточно редко. В 2003 г. полихромные стеклянные бусы были обнаружены в женском погребении кургана № 35 памятника скифского времени Чултуков Лог-1 на Нижней Катуни. Связка состояла из 18 полихромных бусин. Цветовое сочетание на бусинах: бирюзовый, белый, коричневый и фиолетовый. Полный комплект ожерелья, безусловно, является одним из лучших нагрудных украшений пазырыкского времени. Предметный комплекс захоронения кургана позволяет датировать его временем не позднее рубежа V-IV вв. до н. э. Аналогии бусам можно найти среди украшений некрополей Северного Причерноморья. Полихромные бусы являются ранним образцом такого импорта на территорию Горного Алтая.

Горный алтай, нижняя катунь, некрополи, скифское время, пазырыкская культура, полихромные бусы, импорт

Короткий адрес: https://sciup.org/14737076

IDR: 14737076 | УДК: 903

Текст научной статьи Погребение с полихромными стеклянными бусами эпохи эллинизма на Нижней Катуни

Женские украшения являются одной из наиболее информативных категорий предметного комплекса. Особое значение имеют импортные изделия. Они играют важную роль при датировке археологических памятников и определении направлений внешних связей древнего населения. Бусы в погребениях носителей пазырыкской культуры на Алтае встречаются достаточно редко [Кирюшин, Степанова, 1999. С. 66]. В 2003 г. полихромные стеклянные бусы были обнаружены в кургане № 35 памятника скифского времени Чултуков Лог-1 на Нижней Катуни.

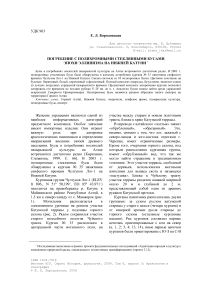

Курганная группа Чултуков Лог-1 (ELEV ft 896., N 51º 50,199´, EO 85º 43,971´) находится на правобережье р. Катунь в Майминском районе Республики Алтай, в 1,5 км к северо-западу от с. Манжерок (рис. 1). Могильник располагается в одноименном урочище на ровном участке Катунской террасы у подошвы горного склона (рис. 2). Рядом сохранился участок старого шоссейного полотна Чуйского тракта. Курган № 35 расположен в центральной части могильного поля, на участке между старым и новым полотнами тракта, ближе к краю Катунской террасы.

В переводе с алтайского «чолтык» значит «обрубленный», «обрезанный». Это, видимо, связано с тем, что лог, зажатый с северо-запада и юго-востока отрогами г. Черепан, имеет ограниченные размеры. Кроме того, очертания горного склона, под которым расположена курганная группа, имеют «обрубленный» вид, что так же могло найти отражение в традиционном топониме. Этот участок террасы, свободный от деревьев, использовался местными жителями для выпаса скота и назывался «пастушка». Ближе к Чуйскому тракту участок террасы разделен канавой шириной около 20 м и глубиной до 2 м, представляющей собой один из древних рукавов Катунской протоки.

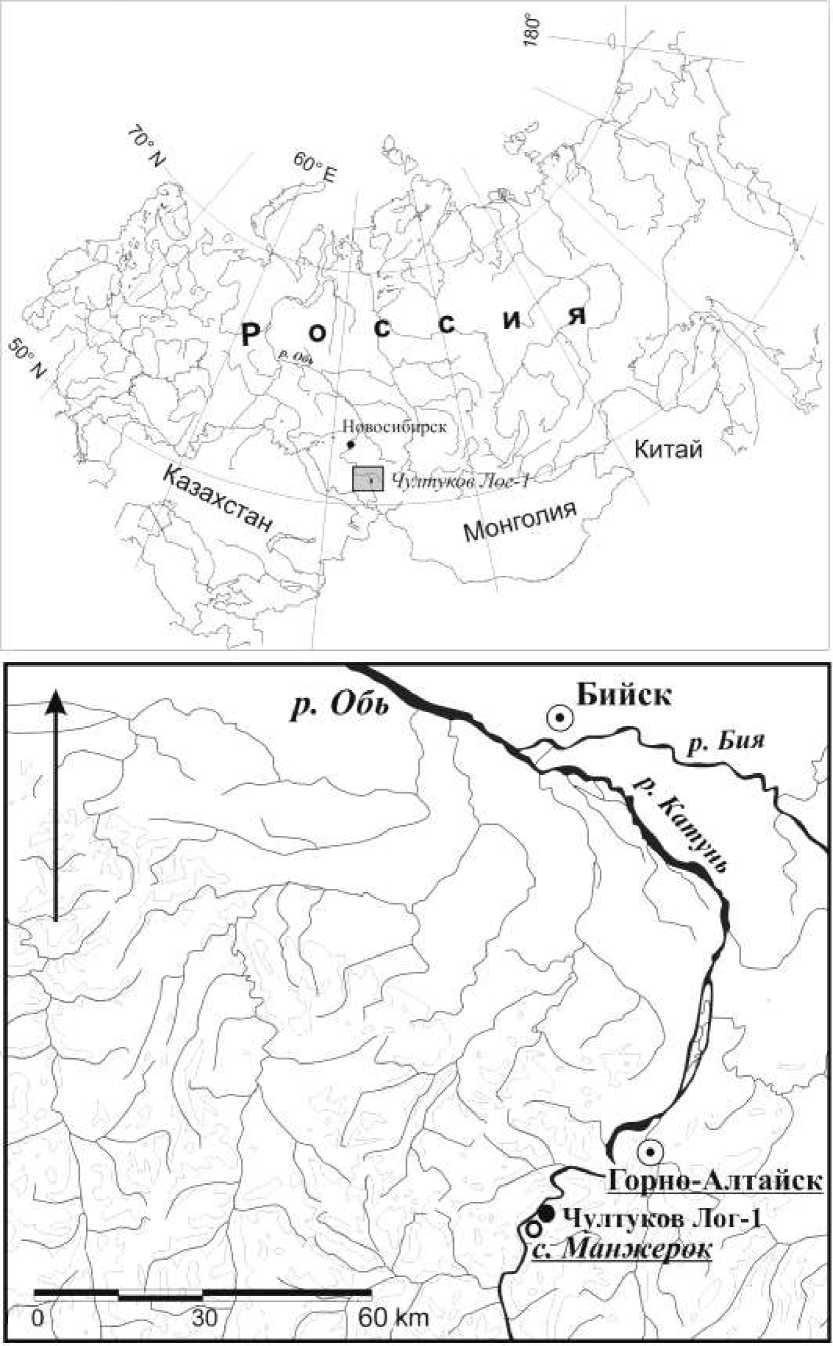

Курганы памятника располагались двумя группами: за сухим руслом катунской старицы у старого шоссе (четыре кургана) и от северной кромки русла старицы до горного склона (остальные курганные насыпи). Ряд курганов составлял парные цепочки, ориентированные с юга на север (к. 1, 2; 3, 4; 13, 14), иные парные цепочки курганов были ориентированы с Ю-З на С-В я я

. 10, 11; 16, 17). Еще одна парная цепочка

оврага и ориентирована с Ю-В на С-З. В

части

18, 19) была расположена у кромки центральной

Рис. 1. Расположение курганной группы Чултуков Лог-1

Рис. 2 . Общий план курганной группы Чултуков Лог-1 (сувак – древний оросительный канал)

могильника располагалась цепочка из трех курганов (к. 6, 7, 8), ориентированная с Ю-З на С-В. Один из них, курган № 8, был пристроен к массивному валуну. Часть курганов между цепочками – одиночные (к.

5, 9, 14, 15). Курганы были сложены преимущественно из грубообломочного материала с включениями аллювиального галечника и имели плотную задерновку поверхности. Наиболее хорошо были задернованы полы каменных конструкций. В настоящее время в курганной группе Чултуков Лог-1 выявлена 91 насыпь диаметром от 4 до 10 м, высотой от 10 до 25 см.

Количество курганов в древности на этом некрополе могло быть и больше. По свидетельству местных жителей, при строительстве дороги на кромке Катунской террасы неоднократно находили человеческие кости. Сегодня эта часть могильного поля перекрыта дорожной отсыпкой и твердым покрытием проезжей части. Примером тому являются наполовину заасфальтированные старым Чуйским трактом насыпи курганов № 13, 38, а также целый ряд насыпей курганов, расположенных рядом с полотном тракта.

Курган № 35 имел аморфные рельефные признаки, хорошо задернованную поверхность. Расчистка каменной конструкции позволила выявить диаметр кургана – 6,2 м, и его высоту – около 21 см от дерновой поверхности. Каменная конструкция состояла преимущественно из мелкого и среднего по размеру галечника. У югозападного края насыпи кургана, со стороны Катуни, так же как и на кургане № 10, на уровне погребенной поверхности были обнаружены 4 фрагмента сосуда из рыхлого темно-коричневого теста. Сосуд по венчику был украшен точечными наколами – «жемчужинами». Судя по отслоившимся фрагментам поверхности, сосуд лепился из широких глиняных лент. Эта керамика, вероятно, сохранилась от ритуальных действий (тризн) у каменной насыпи кургана. Для эпохи раннего железа на Нижней Катуни такая практика достаточно распространена и прослежена при исследовании Барангольского некрополя и Майминского археологического комплекса [Киреев, 1999].

Основу каменной конструкции составляла кольцевая крепида, выложенная из нескольких рядов крупного и среднего галечника. Внешний диаметр крепиды – 6,1 м, внутренний – 5,5 м. Этот вид кольцевой крепиды типологически близок каменным крепидам пазырыкских курганов, в частности исследованных на плоскогорье Укок, в районе верховий р. Ак-Алаха. В центре кольцевой крепиды располагалась могильная яма.

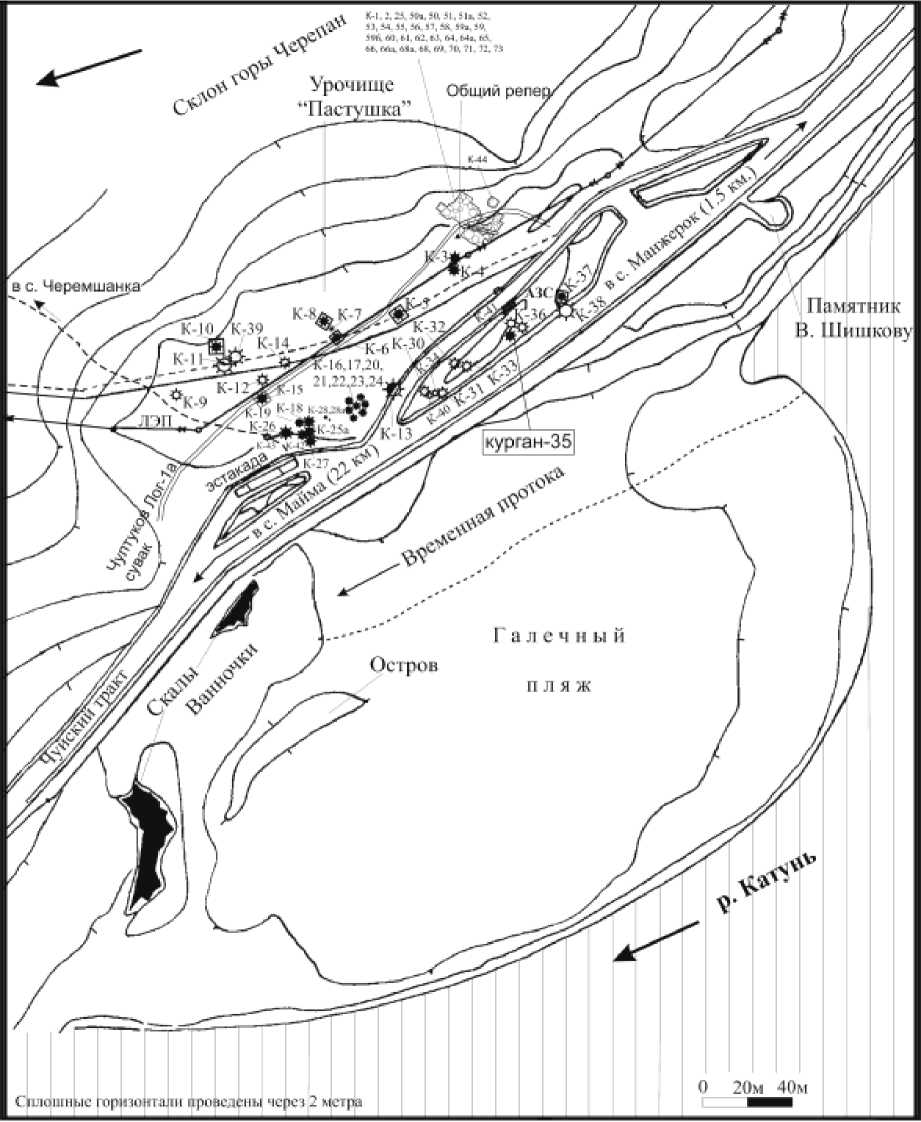

Погребение длинной осью было вытянуто по линии юго-восток – северо-запад (рис. 3). Размеры могилы составляли 230 × 160 см, глубина от материковой поверхности – 159 см. Очертания могильной ямы имели подпрямоугольный овальный контур. Заполнение могилы было представлено желтым мешаным песком со значительными вкраплениями линз чернозема.

Рис. 3. План захоронения кургана № 35 курганной группы Чултуков Лог-1 с полихромными бусами

С юго-западного края на глубине 129 см от материковой поверхности находилась материковая приступка шириной 30–50 см и высотой от дна могилы 30 см. По краю приступки проходил ряд камней обкладки. На глубине около 1 м от материковой поверхности находилась каменная обкладка, сложенная из грубообломочных камней средних размеров. Со стороны приступки часть обкладки сползла в заполнение могильной ямы. В отдельных местах обкладка была уложена в 2 слоя. Деревянная конструкция могилы представлена двумя продольными плахами, оставшимися от обкладки, размеры которой были 180 × 155 см. Ширина плах составляла до 8 см. Тлен от поперечных плах не сохранился.

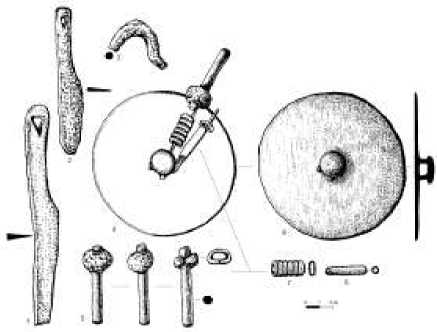

На дне могилы, на правом боку, лежал скелет молодой женщины, ориентированный головой на юго-восток. Ноги погребенной были сильно согнуты, левая рука находилась под камнями обкладки. В изголовье погребенной, рядом с черепом, находился уложенный лезвием к ногам бронзовый нож с обломленным кончиком лезвия (рис. 4, 1 ). Длина ножа – 13,5 см, ширина лезвия – 1,5 см. Обломанный кончик лезвия ножа, вероятно, имел ритуальное значение, так как в ряде иных захоронений курганной группы Чултуков Лог-1 найдены только обломки лезвия. Напротив правого плеча погребенной находились остатки жертвенной пищи – позвонки барана, составлявшие в изголовье вместе с бронзовым ножом единый жертвенный комплекс.

На правом локте погребенной лежало крупное бронзовое дисковидное зеркало диаметром 10,7 см с кнопкой на обороте (рис . 4, 6 ). Одна из четырех «ножек», на которых держалась кнопка, была недолита в процессе изготовления. На зеркале лежали кости курдюка барана. Они, вероятно, составляли еще один жертвенный комплекс в этом захоронении. Скорее всего, жертва была принесена зеркалу. Напротив курдючных костей у деревянной рамы обкладки находился пластинчатый нож из железа (рис. 4, 2 ), уложенный острием к ногам погребенной. Размеры ножа составляли 11 × 2 см. Под курдючными костями на зеркале сохранились остатки органического тлена, возможно, относящиеся к кожаному чехлу этого изделия.

Под зеркалом располагалась связка металлических предметов, закрепленная на тонком кожаном ремешке, продернутом вокруг одной из «ножек» кнопчатой рукоятки (рис. 4, 4 ). На этом кожаном шнурке находился бронзовый костылек с отверстием (рис. 4, 5 ), на который была надета железная «обойма». Длина костылька 6 см. Выше костылька, на кожаном ремешке, была надета бронзовая рубчатая «обойма» (рис. 4, 7 ) .

Рис. 4 . Предметный комплекс из захоронения кургана № 35 курганной группы Чултуков Лог-1: 1 – бронзовый нож; 2 – железный нож; 3 – железный стержень;

4 – комплект предметов с бронзовым зеркалом ( 5 – бронзовый костылек с железным кольцом; 6 – бронзовое зеркало; 7 – бронзовая рубчатая обойма; 8 – бронзовая пронизь)

На другой части кожаного ремешка располагалась гладкая бронзовая пронизь (рис. 4, 8 ) и миниатюрная бронзовая пронизка (рис. 4, 4 ). Кроме этих предметов сохранился фрагмент железного изогнутого изделия неизвестного назначения (рис. 4, 3 ).

На территории Горного Алтая аналогии бронзовому дисковидному зеркалу с кнопчатой рукоятью на четырех ножках (рис. 4, 6) не многочисленны. Все они происходят преимущественно из материалов курганных групп Средней и Нижней Катуни. К таким комплексам следует отнести зеркало из Верх-Еланды, датированное 500–300 гг. до н. э. [The Altai culture, 1995. Р. 107, 118] и два зеркала из некрополя Барангол-1. Значительно большее количество аналогий известно за пределами Горного Алтая – на территории Томского Приобья (Бурбинский клад) [Бородовский, Троицкая, 1992. С. 59], Причулымья (Июсский клад) [Бородовский, Ларичев, 2001. С. 226], Минусинской котловины. Такой тип зеркал является тагарским импортом, поступавшим в Верхнеобской бассейн с середины I тыс. до н. э. [Бородовский, 2002а. С. 122–123]. В пределах Саяно-Алтая эти находки располагались именно в горно-таежной зоне, разделяющей алтайские и минусинские степи [Киреев, 1999. С. 96]. Территория Нижней Катуни являлась частью этого «транзитного коридора», где осуществлялись контакты различных групп населения юга Западной Сибири и сопредельных территорий [Бородовский, 2001; Borodovsky, 1995а].

Кости «жертвенной пищи», уложенные для погребенной и зеркала, позволяют говорить о двух разделочных статях, помещенных в погребение [Бородовский, 1988; Троицкая, Бородовский, 1994. С. 67, рис. 12, 1 ]. Около изголовья захороненной располагалась шейная часть позвонков барана, а около зеркала – поясничная или курдючная часть. Следует подчеркнуть, что с точки зрения престижности представленные разделочные части туши барана явно не равноценны. На зеркало была помещена наиболее почитаемая в кочевнической среде часть барана.

Небольшая бронзовая рубчатая пронизь, входящая в состав подвесок на ремешке для зеркала (рис. 4, 6 , 8 ), имеет аналогии среди погребальных комплексов лесостепного Приобья. В курганной группе Быстровка-1 (к. 11, п. 1) обнаружен аналогичный предмет, имеющий еще и прорезь на тыльной стороне [Троицкая, 1983. С. 35, рис. 2, 28 ]. Эта разновидность предметов датируется III–II вв. до н. э. На Урале и в Западной Сибири, по мнению Т. Н. Троицкой, эти пронизи получают широкое распространение со II вв. до н. э. [Там же. С. 37]. Однако на территории Горного Алтая и Центральной Азии (Ордос) такие изделия могли появиться значительно раньше, еще во второй половине I тыс. до н. э.

Железный нож из жертвенного комплекта зеркала Чултукова Лога (см. рис. 4, 2 ) имеет явные аналогии с бронзовыми ножами сарагашенского этапа тагарской культуры Минусинской котловины [Bo-rodovsky, 1995b]. Наиболее близок этот предмет к ножам с подпрямоугольным обушком и слегка изогнутым лезвием, встреченным в сопроводительном инвентаре к. 4, склепа 2 курганной группы Береговой-1 у Минусинска. Такая форма не совсем характерна для тагарской культуры и относится к особому типу, по классификации А. И. Мартынова [1979. С. 155, табл. 1, рис. 11].

Бронзовый и железный ножи имеют ряд сходных признаков (рис. 4, 1, 2). Это петлевидная ручка и уступ, отделяющий ручку от лезвия. Для пазырыкских погребальных комплексов ножи с уступом редки.

Датировка этих изделий соответствует V–III вв. до н. э. [Кирюшин, Степанова, 2004. С. 73].

Бронзовый нож (см. рис. 4, 1 ) имеет вогнутую спинку, что характерно для отдельных аналогичных предметов со Средней Катуни (Тыткескень VI, Дялян) [Там же]. Бронзовые и железные ножи с петлевидным окончанием рукояти мало распространены на Горном Алтае. Эти предметы бытуют с середины I тыс. вплоть до начала III в. до н. э. [Там же. С. 74].

Сочетание ножей из разных металлов – бронзы и железа, в одном погребальном комплексе центральной части некрополя Чултуков Лог-1 достаточно показательно. Два противоположных края этого памятника – южный и северный, характеризуются тем, что в сопроводительном инвентаре бронзовые пластинчатые обушковые ножи последовательно «сменяют» железные кольчатые [Бородовский, 2002б].

В предшествующий период в археологической литературе была распространена точка зрения, что на юге Западной Сибири окончательная смена бронзы на железо в изготовлении ножей произошла к III в. до н. э. Однако находка железных предметов в элитном погребальном комплексе Аржан-2, позволяет считать, что железные и бронзовые ножи могли сосуществовать и в более ранний исторический период.

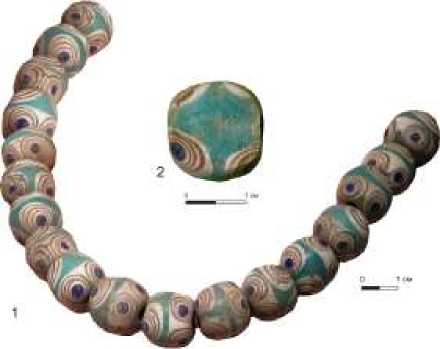

В погребении № 35 некрополя Чултуков Лог-1 обнаружены и многослойные стеклянные глазчатые полихромные бусы, представленные бусинами округлой формы из глухого бирюзового стекла с широкой белой полосой и семью глазками фиолетового, белого и коричневого цветов (рис. 5). С одной стороны бусины размещены три глазка, с другой – четыре, частично заходящие на белую полосу (рис. 6). Бусы, сохранившие

Рис. 5 . Полихромные бусы в погребении кургана № 35 курганной группы Чултуков Лог-1

Рис. 6. Полихромные бусы из кургана № 35 курганной группы Чултуков Лог-1:

1 – связка; 2 – структура полихромной бусины форму ожерелья, находились на шее погребенной и были связаны нитью, напоминающей сухожилие. Связка состояла из 18 бусин диаметром 2,5 см каждая. В районе шейных позвонков под крупными стеклянными бусинами были обнаружены 5 мелких бусин, 2 из которых были темнокрасного цвета; они аналогичны бусинам из погребения кургана № 36 этого могильника.

Полихромия как направление декоративно-прикладного искусства античного времени для эллинизма характеризовалась более богатой палитрой. К прежним цветам (белый, черный, красный, желтый) добавился голубой и зеленый [Словарь античности, 1994. С. 446].

Аналогии бусам из курганной группы Чултуков Лог-1 (см. рис. 6) можно найти среди украшений некрополей Северного Причерноморья [Алексеева, 1978. С. 54, 78, 95, табл. 32/10]. По классификации Е. М. Алексеевой, такая разновидность бус характеризуется глазчато-поперечно-полосатым орнаментом и относится к 361 типу [Там же], встреченному в погребении 10 Беглицкого некрополя. В этом комплексе было обнаружено пять таких бусин. Датированы эти украшения III–I вв. до н. э. Однако начало производства таких предметов могло относиться и к IV–III вв. до н. э.

Полихромное стекло (стеклянная мозаика), известное под названием millefiori (итал.), изготавливалось путем сплавления в одно целое пучка разноцветных тонких стеклянных палочек, затем вытягивающихся во время вторичной плавки; полученный стержень разрезали поперек, открывая рисунок. Эта техника была основой египетского производства миниатюрной мозаики. В эллинистический период именно такие украшения пользовались большой популярностью.

Территории, откуда могли поступать стеклянные полихромные бусы, как правило, ограничены. Для древнейших эпох – это Египет, Месопотамия, Финикия, а для античности – Сирия, Италия и европейские провинции Рима [Украшения Востока, 1999. С. 50].

Поступление импортных вещей на Алтай, скорее всего, происходило с торгового пути, проходящего по территории Средней Азии. По мнению целого ряда исследователей, такой путь мог проходить как караванная дорога от основного русла Амударьи к берегам Каспийского моря и далее, к городам Северного Причерноморья. Особенно интенсивно этот торговый путь функционировал в эпоху эллинизма [Мукашева, 1972. С. 18–19].

Предметный комплекс изученного захоронения позволяет датировать его временем не позднее рубежа V–IV вв. до н. э. Одним из признаков относительно ранней даты погребального комплекса является наличие биметаллических предметов – бронзового костылька с железной обоймой. Все это в целом дает возможность рассматривать полихромные бусы из погребения кургана № 35 некрополя Чултуков Лог-1 как ранний образец такого импорта на территорию

Горного Алтая. Полный комплект ожерелья, безусловно, является одним из лучших нагрудных украшений пазырыкского времени.

Соотношение этого погребения с полихромными бусами с эпохой эллинизма вполне обосновано. Начиная с IV в. до н. э. на западной и восточной периферии античной цивилизации происходили процессы, во многом предвосхищающие глобальный характер этой исторической эпохи [Античные государства..., 1984. С. 359].

* Исследование выполнено в рамках проекта фундаментальных исследований «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям» (проект 21.2).

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 3: Археология и этнография