Погребение с пряжками-пафти из Адыгского могильника Грузинка ХА

Автор: Дружинина И.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы, материалы, открытия

Статья в выпуске: 232, 2014 года.

Бесплатный доступ

Эта статья посвящена публикации редкой для адыгских погребений Северо-Западного Кавказа - двух прядей, которые являются характерной деталью женского костюма в Карпато-Балканском регионе. Женское захоронение в захоронении 42 кладбища Грузинка Ха, в котором были найдены пряжки из пряжи, можно было приурочить к 17 веку.

Адыги, курганы, пафти, xvii в, женский костюм карпато-бал-канского региона

Короткий адрес: https://sciup.org/14328602

IDR: 14328602

Текст научной статьи Погребение с пряжками-пафти из Адыгского могильника Грузинка ХА

Курганная группа Грузинка Ха насчитывает 60 насыпей. Курганы большей частью небольших размеров (до 0,5 м высотой и до 7 м в диаметре). По основанию насыпи окружены каменной обкладкой. Погребения одиночные, исключение составляет парное захоронение мужчины и женщины1 в кургане 17.

Погребения совершены в центре подкурганной площадки, на древнем горизонте. В большинстве случаев под насыпями выявлены разнообразные каменные конструкции: сложенные из 4–6 рядов камней гробницы-крепиды, овальные и прямоугольные в плане обкладки погребений, а также группы камней, уложенные в 2–3 слоя в головах и ногах погребенных. В ряде курганов около-могильные каменные конструкции не обнаружены. Эти особенности указывают на существовавшие различия в погребальных традициях адыгов, оставивших памятник, что в свою очередь может быть объяснено разноплеменной структурой адыгского населения, занимавшего долину р. Абин в эпоху позднего средневековья. Последнее наблюдение подтверждает и локальная обособленность разных типов погребальных конструкций на общем плане курганной группы, отражающая этапы формирования памятника, связанные с изменениями субэтнического состава населения.

Общая датировка памятника устанавливается в пределах XVI–XVIII вв.

Вещевой набор исследованных погребений скуден, представлен редкими предметами вооружения (два наконечника копий), быта (ножи, кресало), деталями костюма (пуговицы, бусы, поясные пряжки). Часть погребений безын-вентарна. Особое значение в изучении этого памятника принадлежит комплексам с датируемыми находками. Один из них – погребение женщины из кургана 42.

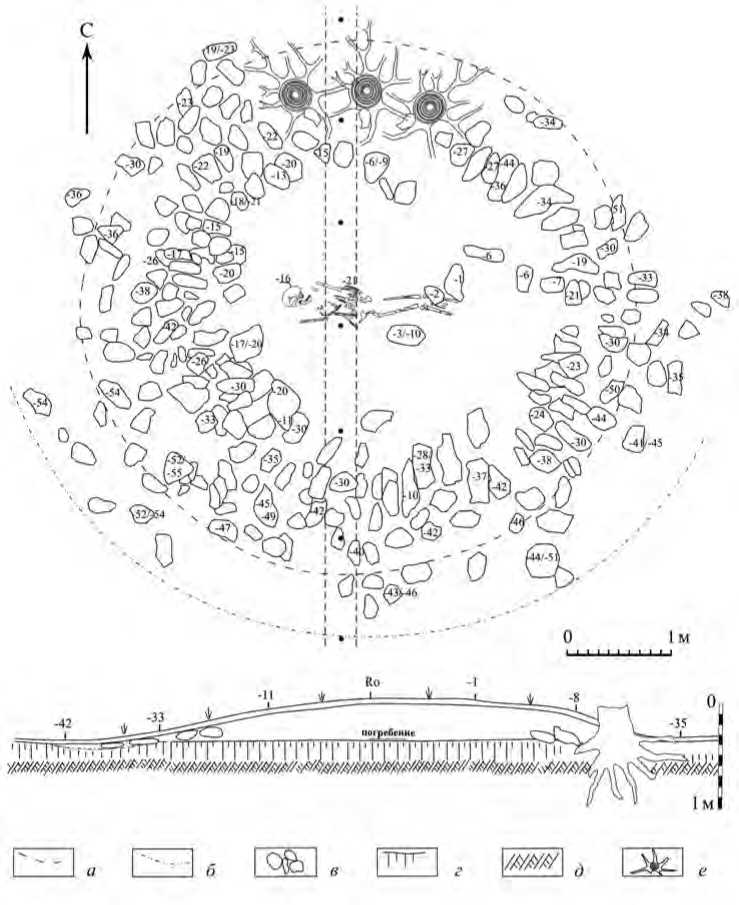

Курган 42 (рис. 1) представлял собой небольшую насыпь: высота – 0,3 м, диаметр – 5 м. К моменту исследования на поверхности кургана были заметны детали каменной обкладки, повреждения насыпи не обнаружены.

В ходе работ в основании по контуру кургана расчищена обкладка, состоявшая из так называемого рваного камня и валунных камней. Размеры камней – 0,1-0,7 х 0,1-0,4 х 0,07-0,22 м. Обкладка округлой в плане формы, в южной части более мощная – состояла из 4–6 рядов камней, в северной – из 1–2 рядов. Ширина каменной конструкции варьировала в пределах от 0,2 до 1,7 м. Камни уложены в 1–3 слоя радиально. Внутреннее кольцо камней, за небольшим числом смещенных корнями деревьев, сохранилось in situ . Камни внешнего края, по большей части, утратили первоначальное положение и сползли вниз по склону насыпи. Нивелировочные высоты камней внешнего круга, а также ширина полосы смещения позволили предположительно наметить глубину и ширину околокурганного ровика, который не фиксировался в профилях насыпи из-за однородности грунта. Наибольшая глубина ровика составила –46 см от R0, тогда как погребенная почва выявлена на уровне от –26 до –36 см от R0. Предполагаемая ширина ровика – около 1,2 м.

Стратиграфия насыпи достаточно проста. Под дерном толщиной 0,06–0,08 м выявлен слой бурого рыхлого лесного суглинка (возведенная над погребенной насыпь), который прослежен на протяжении 3,1 м к югу и около 2,3 м к северу от центрального кола, в том числе и над каменной обкладкой кургана. Мощность данного слоя составляет 0,25–0,3 м. На границе этого слоя и погребенной почвы выявлено погребение 1 (нивелировочная отметка черепа –16 см, ног –22 см от R0). Следует отметить группу из шести камней, расположенных к востоку от погребения и выше его уровня, возвышающихся также и над остальными камнями обкладки. Эта группа камней не входила в обкладку кургана, а служила

Рис. 1. Грузинка Ха. Курган 42. План кургана и восточный фас меридиональной бровки а – граница современной насыпи; б – слабовыраженная граница околокурганного ровика; в – камни обкладки кургана; г – погребенная почва; д – материк; е – дерево внешним (заметным на поверхности насыпи) маркером погребения. По всей видимости, первоначальное расположение этих камней было иным.

Верхняя граница погребенной почвы, представленной серо-бурым суглинком, прослеживалась на уровне древней дневной поверхности между отметками 1,8 м к югу и 1,9 м к северу от центрального кола, но не фиксировалась в пределах 2–3,05 м к югу и 2–3 м к северу от центра (последняя отметка приблизительна: промежуток 2–3 м к северу от центрального кола занимает дерево с мощной корневой системой), где слой погребенной почвы прорезал около-курганный ровик. Ровик заполняли сползшие камни обкладки кургана, а также грунт насыпи. Толщина слоя погребенной почвы составляла 0,25–0,35 м. Ниже на всей площади раскопа зафиксирован слой светло-серого плотного суглинка с мелкими включениями селевых пород (материк).

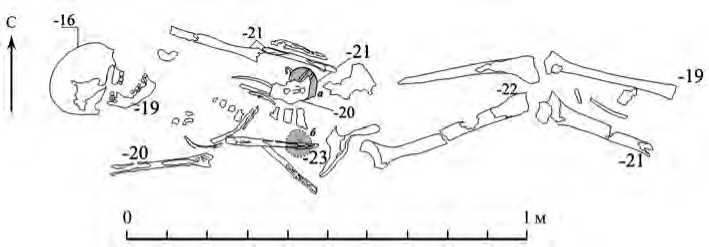

Погребение 1 (рис. 2) выявлено в центре подкурганного пространства в слое бурого суглинка на глубине –16 см от R0 (череп). Погребена женщина 25–35 лет. Сохранность костей удовлетворительная. Умершая была ориентирована головой на запад, уложена на спине с присогнутыми в коленях ногами (завалены налево). Кости правой руки смещены. Левая рука вытянута вдоль тела, ладонь обращена вниз. Череп лежал на левом виске.

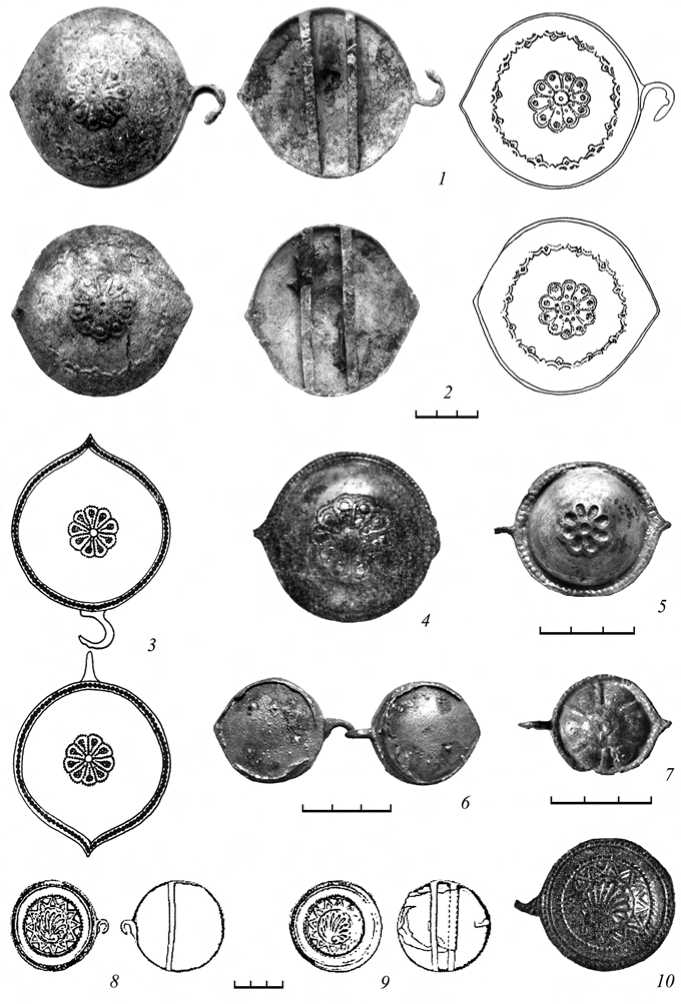

У пояса обнаружены парные бронзовые литые пряжки-пафти с выпуклым орнаментом в центре щитка (–21 и –23 см от R0) (рис. 3, 1, 2 ). Другие находки в погребении не выявлены.

Погребальный обряд соответствует традиционным языческим представлениям адыгов. Наличие малого количества находок в погребении указывает на его позднюю дату – XVII–XVIII вв. Однако в нем не выявлены такие характерные черты, присущие мусульманскому погребальному обряду, как разворот покойного на правый бок, пеленание его в погребальный саван, отсутствие находок. Эти особенности зафиксированы в погребениях, расположенных в северной части памятника Грузинка Ха, нижнюю хронологическую границу которых можно уверенно отнести к рубежу XVII–XVIII вв.

Погребальный инвентарь. Поясная пряжка-пафта (рис. 3, 1 ) бронзовая (на поясе погребенной находилась слева), листовидно-округлой формы, выпуклая, на внешней стороне в центре – профилированная розетка (10 лепестков: длина лепестков 1,2–1,4 мм, на краешке каждого лепестка – кружок диаметром 3 мм, у основания лепестков – кружки диаметром 1 мм), по краю в 1 см от кромки – рельефный орнамент. Верхний и нижний края пряжки плавно закруглены, боковые заострены. На внутреннем заостренном конце – крючок для петли парной бляхи («диаметр» крючка 1,5 см). Размеры: ширина – 8,2 мм, высота – 7,7 мм. На внутренней стороне пряжки между верхним и нижним краями припаяны две вертикальные параллельные планки (шириной 5 и 4 мм) для крепления ремня.

Вторая поясная пряжка-пафта (рис. 3, 2 ) бронзовая (на поясе погребенной находилась справа), листовидно-округлой формы, выпуклая, на внешней стороне в центре – профилированная розетка (10 лепестков: длина лепестков 1,2–1,4 мм, на краешке каждого лепестка – кружок диаметром 3 мм), по краю в 1 см от кромки – рельефный орнамент. Верхний и нижний края пряжки плавно закруглены, боковые стороны заострены. На внутреннем заостренном конце – маленькое отверстие (2 мм) для не сохранившейся петли. Размеры: ширина (между боковыми заостренными концами) – 8,2 см, высота (между закругленными верхним и нижним краями) – 7,7 см. На внутренней стороне пряжки между верхним и нижним краями – две вертикальные параллельные планки (шириной 5 мм) для крепления ремня, от которого на одной из планок сохранился небольшой фрагмент кожи.

Рис. 2. Грузинка Ха. Курган 42. План погребения 1

Пряжки – пафты или пафти ( pafta – албан., пафта , пафти – болг., pafta , paftale – рум., пафте – серб.) – характерная деталь женского костюма Карпато-Балканского региона на протяжении длительного времени с XIV по XX в. ( Абызова, Рябцева , 2007. С. 95; Бiляєва , 2012. С. 235).

Пафты широко известны в материалах средневековых памятников Болгарии. Отсутствие точных датировок из закрытых комплексов затрудняет установление нижней хронологической границы бытования этих пряжек. Г. Атанасов относит их появление к IX–X вв., основываясь на находке в Мадаре, а также венгерских параллелях ( Атанасов , 1987. С. 35).

C XIV в. пафты изготавливают массово, вырабатываются устойчивые формы и орнаменты, которые доживают до XX в. К развитому средневековью относятся и надежно датируемые находки. Так, пафты были обнаружены в самом богатом погребении 72 некрополя в центральной части Габрово. Среди остальных вещей этого комплекса – монеты первой половины XIII в., монеты Михаила (1323–1330 гг.) и Ивана Александра (? – 17.02.1371 г.) ( Койчева , 1992. С. 266, 267). Пафты известны среди находок XIII–XIV вв. из Тырново ( Попов , 1985. C. 71. Табл. 71, 7 ) и Варны ( Нешева , 1985. С. 116, 117, 119).

На территории Румынии пафты получают распространение в памятниках более позднего времени – XV–XVII вв. ( Vasiliu , 1996. P. 233; Абызова, Рябцева , 2007. С. 95). Коллекции разнообразных типов таких пряжек происходят с памятников Украины ( Біляєва , 2012. С. 236) и Молдовы ( Абызова, Рябцева , 2007. С. 95–105).

Для археологических памятников Северо-Западного Кавказа пафты – редкая находка. В то же время в письменных источниках XIX в. эти пряжки упоминаются при описании европейскими авторами костюмов черкешенок. Так, Дж. А. Лонгворт называет большие серебряные застежки в форме раковин на кушаке молодой девушки ( Лонгворт , 2002. С. 64), известные по археологическим и этнографическим источникам XVIII–XX вв., когда преобладающей становится круглая (иногда розеткообразная), листовидная (как варианты – «облако», «раковина», «турецкий огурец») или вытянутая подпрямоугольная форма застежек ( Абызова, Рябцева , 2007. С. 97).

К какому времени могут быть отнесены абинские находки? Распространение пряжек листовидно-округлой формы с орнаментом в виде стилизованной розетки, аналогичных абинским пафтам, исследователи относят ко времени

Рис. 3. Пряжки-пафты

1, 2 – погребение Грузинка Ха/42; 3 – могильник Естер-Тыргшор (по: Custurea , 1986); 4 – крепость Исакче (по: Vasiliu , 1996); 5–7 – Костештский археологический комплекс (по: Абызова, Рябцева , 2007); 8, 9 – погребение 2 Бжид 2/6 (по: Шишлов и др ., 2001); 10 – фонды музея г. Тулча (по: Vasiliu , 1996)

Второго Болгарского царства, 1185–1396 гг. ( Атанасов , 1987. С. 27, 28; Абызова, Рябцева , 2007. С. 95; Біляєва , 2012. С. 235, 236). В то же время в ряде работ ( Станчев, Иванов , 1958. С. 9, 100; Popescu, Rosetti , 1959. P. 712. Fig. 15; Petrtescu-Dîmboviţa, Zacharia , 1962. Р. 56. Fig. 13; Станчева , 1981. С. 188. Обр. 3) подобные пряжки отнесены к значительно более раннему времени – VIII–IX вв. Причиной тому послужила находка двух бронзовых пафт листовидно-округлой формы с рельефной 7-лучевой розеткой в центре щитка (но значительно меньшего, чем у пряжек из погребения Грузинка Ха/42, диаметра – 3,5 см) на территории могильника второй половины VIII в. Нови-Пазар ( Станчев, Иванов , 1958. С. 95, 99, 100. Табл. XXIII, 8 ). Однако эти пряжки происходят из разрушенной части могильника, обстоятельства их обнаружения неясны (Там же. С. 9), что не дает основания рассматривать новипазарские пафты в едином хронологическом контексте с материалами VIII в. из закрытых комплексов памятника ( Атанасов , 1987. С. 35, 36).

В. Нешева отнесла верхнюю хронологическую границу круглых пафт небольшого размера, удлиненных и заостренных с одной стороны, выпуклых, с рельефным орнаментом – розеткой или другими стилизованными растительными мотивами, с бордюром по краям или без рельефного края, известных в памятниках Болгарии, к XIV–XV вв. ( Нешева , 1985. С. 116. Табл. III, 11–13 ).

Обнаруженные в погребении Грузинка Ха/42 пряжки относятся (по Г. Атанасову) к круглым чашеобразным пафтам, орнаментированным стилизованной розеткой (группа II) ( Атанасов , 1987. С. 26–32). К этой группе принадлежат три пряжки с 7- и 11-лучевыми розетками из фондов музея г. Силистра. Диаметр пряжек составляет от 4,1 см до 6 см (Там же, 1987. Табл. II, 1–3). Бытование данной группы пряжек исследователь относит ко времени от XII–XIV вв. до середины XVIII – начала XIX в. При этом Г. Атанасов замечает, что если форма и приемы орнаментации сохраняются на протяжении этого длительного периода, то по сравнению с находками XII–XIV вв. пряжки XVIII–XIX вв. увеличиваются вдвое (Там же. С. 30, 31).

Аналогии пафтам из погребения Грузинка Ха/42 по форме и декору известны в слоях турецкого времени Белгород-Днестровского (Аккермана) ( Біляєва , 2012. С. 235, 236, 323. Рис. 147). Однако пряжки из аккерманской коллекции почти в 2 раза меньше северокавказских находок. То же можно сказать и о близких по форме и орнаментальным мотивам, но меньших по размерам пафтах (FB-25185-7, 8; FB-25184-2 и FB-25184-1), связываемых с Костештским археологическим комплексом (рис. 3, 5–7 ) и датируемых концом XV – первой половиной XVII в. ( Абызова, Рябцева , 2007. С. 100, 101. Кат.).

Ближайшие аналогии обнаруженным в погребении Грузинка Ха/42 пряжкам происходят из археологических памятников Румынии. Пафты листовидной формы с выпуклой розеткой в центре, датируемые XVII – первой половиной XIX в., известны в фондах музея г. Тулча ( Vasiliu , 1996. P. 233, 242. Pl. VI, 5). Одна из этих пряжек (инв. № 30.289) – бронзовая пафта (рис. 3, 4 ) – обнаружена в крепости Исакче в 1979 г., ее размеры - 7,3 х 6,3 х 0,25 см (Ibid. P 233, 234. Pl. VI, 5). Аналогичные бронзовые пряжки-пафты найдены в погребениях 1 и 5 могильника Естер-Тыргшор XVII–XVIII вв. В погребении 1 этого памятника вместе с пафтой (рис. 3, 3 ) выявлена монета Ахмеда III (1703–1730 гг.) ( Custurea ,

1986. P. 300, Fig. 2, 1, 2 ). К сожалению, в публикации не указан размер пряжек. Близка по форме, декору и размеру северокавказским находкам бронзовая выпуклая пафта листовидной формы с розетчатым орнаментом в центре щитков из погребения 4 могильника Ретивоешть XIV–XVI вв. ( Абызова, Рябцева , 2007. С. 95).

Учитывая широту хронологического диапазона бытования листовидноокруглых пафт с рельефными розетками в центре (XIV – первая половина XIX в.), а также выводы исследователей об увеличении размеров пряжек со временем ( Атанасов , 1987. С. 30, 31; Абызова, Рябцева , 2007. С. 95, 97), следует исключить раннюю датировку абинских пряжек. В то же время рассматриваемые пряжки лишены таких поздних элементов декора, появляющихся в XVII– XVIII вв. и получивших широкое распространение в XVIII–XIX вв., как цветные вставки, скань, зернь. Принимая во внимание эти особенности, а также датировку самой ранней аналогии из могильника Ретивоешть XIV–XVI вв. и позднюю датировку (XVII–XVIII вв.) пряжек из Исакче и Естер-Тыргшор, пряжки-пафты из погребения Грузинка Ха/42 могут быть отнесены к XVII – началу XVIII в. Само же погребение, где выявлены пафти, с учетом особенностей погребального обряда, не обнаруживающего признаков приверженности погребенной женщины к исламу (а также косвенно – молодой возраст погребенной, 25–35 лет, указывающий на отсутствие предпосылок к переходу в ислам в ее ближайшем окружении), расположение кургана 42 в южной, предположительно самой старой части могильника, предпочтительно датировать XVII в.

Известна еще одна находка подобных пряжек в адыгских курганах Северо-Западного Кавказа. Пафты (рис. 3, 8, 9 ) были обнаружены в ходе раскопок могильника Бжид 2 (Туапсинский район, Краснодарский край) в кургане 6, содержавшем погребения мужчины и женщины ( Шишлов и др ., 2003. С. 63, 64, 87. Рис. 19). Выявленные в женском погребении пряжки – бронзовые, в виде сегмента шара, с орнаментальной композицией из кругового зигзага и раковины (или цветка?) в центре диска. На обратной стороне первой пряжки расположена одна, на второй – две вертикальные параллельные планки для крепления ремня. На одной из полос сохранился фрагмент кожаного ремня. Точная аналогия туапсинским пряжкам известна в фондах музея г. Тулча (инв. № 2.496), датирована XVII – первой половиной XIX в. (рис. 3, 10 ). Правда, по размерам (7 х 6 х 0,3 см) румынская пафта ( Vasiliu , 1996. P. 23 3, 241. Pl. V, 2) несколько превосходит пряжки (диаметр 5,7 см) из погребения Бжид 2/6 ( Шишлов и др ., 2003. С. 64), что позволяет сузить датировку последних до XVII–XVIII вв.

Весьма примечательно, что среди погребений курганной группы Грузинка Ха выделяется серия захоронений с оригинальными каменными конструкциями – гробницами-крепидами овальной в плане формы, сложенными из 4–6 рядов камней, имеющих в разрезе форму несомкнутой арки. Именно такие конструкции выявлены и в курганах могильника Бжид 2. Близкие параллели в устройстве погребальных конструкций дают основание связывать появление курганов с каменными гробницами-крепидами в могильниках Грузинка Ха с адыгским субэтносом, участвовавшим в формировании могильника Бжид 2, представители которого переселились из районов Черноморского побережья на внутреннюю сторону Кавказского хребта, в долину р. Абин

( Дружинина, Чхаидзе , 2011а. С. 152–154). Возможно, именно с этим переселением следует связывать также и появление в погребальных комплексах Грузинки Ха, отличных от подкурганных захоронений могильника Бжид 2, одних и тех же выразительных находок – предметов погребального инвентаря, к которым помимо пряжек-пафт следует отнести наконечники копий с пропеллерообразным сечением.

По наблюдениям С. А. Беляевой, наиболее широкое распространение пафты получили в османский период ( Біляєва , 2012. С. 235, 236). С последней четверти XV в. внешнеполитическая активность Османского государства в Северном Причерноморье оказывала непосредственное воздействие на жизнь народов Западного Кавказа, попавших в сферу завоевательных интересов османских султанов ( Некрасов , 1990. С. 36). Представляется, что османское присутствие в Северном и Северо-Восточном Причерноморье и создало необходимые условия для проникновения элементов материальной культуры народов Карпато-Балканского региона на Западный Кавказ2.

Список литературы Погребение с пряжками-пафти из Адыгского могильника Грузинка ХА

- Абызова Е., Рябцева С., 2007. Пряжки-пафты из собрания Национального музея археологии и истории Молдовы//Tyragetia. Serie nouä/Muzeul National de Arheologie §i Istorie a Moldovei. Vol. I. . № 2. P. 95-105.

- Атанасов Г., 1987. Традиционен български накит (по повод колекцията от пафти в Силистренския музей)//Българска етнография. № 4. С. 26.

- Бiляєва С., 2012 Слов’янськi та тюркськi свiти в Українi. Київ.: Унiверситет «Україна». 524 с.

- Гей А. Н., 2005. Исследования древних памятников Западного Кавказа: (о работах Северо-Кавказской экспедиции в 2003 г)//КСИА. Вып. 219. С. 36-49.

- Дружинина И. А., Кочкаров У. Ю., Чхаидзе В. Н., 2004. Раскопки средневековых курганов на реке Абин//Археологические открытия 2003 года/Отв. ред. Н. В. Лопатин. М.: Наука. С. 261-262.

- Дружинина И. А., Кочкаров У. Ю., Чхаидзе В. Н., 2005. Изучение средневековых курганов в долине реки Абин//Археологические открытия 2004 года/Отв. ред. Н. В. Лопатин. М.: Наука. С. 285-288.

- Дружинина И. А., Кочкаров У. Ю., Чхаидзе В. Н., Шевченко А. А, 2007. Исследование средневековых курганов в долине реки Абин//Археологические открытия 2005 года/Отв. ред. Н. В. Лопатин. М.: Наука. С. 309-311.

- Дружинина И. А., Чхаидзе В. Н., 2004. Работы Адыгейского разведочного отряда ИА РАН в Краснодарском крае в 2003 г.//Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа/Отв. ред. Е. И. Нарожный. Армавир: Центр археологических исследований АГПИ. Вып. 4. С. 350-351.

- Дружинина И. А., Чхаидзе В. Н., 2011а. Адыги предгорий Северо-Западного Кавказа в XIV-XVin вв. (по материалам курганных могильников среднего течения р. Абин)//Этнографическое обозрение. № 2. М. С. 149-156.

- Дружинина И. А., Чхаидзе В. Н, 2011б. Работы Абинской экспедиции ИА РАН в Краснодарском крае//Археологические открытия 2008 года/Отв. ред. Н. В. Лопатин. М.: Наука. С. 275-276.

- Дружинина И. А., Чхаидзе В. Н., Успенский П. С., 2010. Работы в Абинском районе Краснодарского края//Археологические открытия 2007 года/Отв. ред. Н. В. Лопатин. М.: Наука. С. 264-265.

- Койчева К., 1992. Средновековният некропол на Габрово//Приноси към българската археология. I. София: Аргес. С. 265-270.

- Лонгворт Дж. А., 2002. Год среди черкесов/Пер. В. М. Аталикова; науч. ред. А. И. Мусукаев. Нальчик: Издательский центр «Эль-Фа». 541 с.

- Малышев А. А., Гей А. Н., Демичев К. А., Савченко Е. И., Честных Д. В., 2003. Работы СевероКавказской археологической экспедиции//Археологические открытия 2002 года/Отв. ред. Н. В. Лопатин. М.: Наука. С. 254-257.

- Некрасов А. М., 1990. Международные отношения и народы Западного Кавказа (последняя четверть XV -первая половина XVI в.). М.: Наука. 128 с.

- Нешева В., 1985. Средновековни накити от Варненския музей//Известия на Народния музей Варна. Кн. 21 (36). Варна: Георги Бакалов. С. 114-120.

- Попов Ат., 1985. Художествени занаяти в Търнов//Културата на средновековния Търнов. София: Издателство Българската Академия на науките. C. 66-82.

- Станчев Ст., Иванов Ст., 1958. Некрополът до Нови пазар/Отг. ред. А. Т. Милчев. София: Издание на Българската Академия на науките. 231 с.

- Станчева М., 1981. Сердика и прабългарите//Плиска -Преслав. Прабългарската култура: материали от българосъветската среща (Шумен, 1976). Т. 2. София: Издателство на Българската Академия на Науките. С. 187-189.

- Шишлов А. В., Колпакова А. В., Федоренко Н. В., Кизенёк Л. Н., Дмитрук В. В, 2003. Исследование курганного могильника Бжид 2 в 2001 г.//Исторические записки: Исследования и материалы. Вып. 4. Новороссийск. С. 57-89.

- Custurea G., 1986. Cercetärile arheologice din Necropola a^ezärii medievale Ester-Targu^or//Materiale §i Cercetäri arheologice. XVI. Bucure^ti. P. 300-304.

- Petrescu-Dmbovip M., Zaharia Em., 1962. Sondajul arheologic de la Däne^ti (r. Vaslui)//Materiale §i Cercetäri arheologice. VIII. Bucure^ti. P. 47-63.

- Popescu D., Rosetti D. V, 1959. Säpäturile arheologice de la Retevoe^ti//Materiale §i Cercetäri arheologice. VI. P. 703-717.

- Vasiliu I., 1996. Obiecte de podoabä §i accesorii vestimentare medievale din colec^iile Muzeului de Arheologie din Tulcea//Peuce XII studii §i cercetäri de istorie §i arheologie. Tulcea: Institutul de cercetäri eco-muzeale. P. 233-234.