Погребение скифского воина из Приазовья

Автор: Маслов В.Е., Гей А.Н., Клещенко А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются материалы воинского погребения, впущенного в курган эпохи бронзы. По составу находок, прежде всего стрелковому набору, его можно датировать в интервале 620/610-590/580 гг. до н. э. и связывать с раннескифской культурой. Аналогии редким железным наконечникам стрел позволяют предполагать, что перемещения кочевых групп происходили от предгорий Кавказа к азовским плавням

Северный кавказ, прикубанье, раннескифская культура, стрелковый набор, горит

Короткий адрес: https://sciup.org/143180164

IDR: 143180164 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.70-89

Текст научной статьи Погребение скифского воина из Приазовья

В 2017 г. объединенный отряд Южной и Сочинской археологических экспедиций ИА РАН провел охранные археологические раскопки одиночного кургана «Прощальный» в Брюховецком районе Краснодарского края, в 8,8 км к юго-востоку от пос. Встречный ( Мимоход , 2018). Курган находился на водораздельной гряде между р. Бейсужек Правый, притоком р. Бейсуг, и балкой Прощальной.

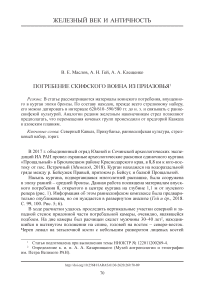

Насыпь кургана, подвергавшаяся многолетней распашке, была сооружена в эпоху ранней – средней бронзы. Данная работа посвящена материалам впускного погребения 8, открытого в центре кургана на глубине 1,1 м от нулевого репера (рис. 1). Информация об этом раннескифском комплексе была предварительно опубликована, но он нуждается в развернутом анализе ( Гей и др. , 2018. С. 99, 100. Рис. 5; 6).

В ходе расчистки удалось проследить вертикальные участки северной и западной стенок придонной части погребальной камеры, очевидно, являвшейся подбоем. На дне камеры был расчищен скелет мужчины 30–40 лет2, находившийся в вытянутом положении на спине, головой на восток – северо-восток. Череп лежал на затылочной кости с небольшим разворотом лицевых костей

-

1 Статья подготовлена при выполнения темы НИОКТР № 122011200269-4.

-

2 Определение к. и. н. А. А. Казарницкого (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН).

Рис. 1. Курган «Прощальный», погребение 8, план

1 – кости животных; 2 – галька; 3 – железный колчанный крюк; 4 – роговые столбики; 5 – галечный оселок; 6 – бронзовые и железные наконечники стрел; 7 – роговые заклепки; 8 – деревянная пластина а – коричневый тлен; б – костный тлен; в – белый тлен; г – реконструируемая линия шахты и нижней челюсти вправо. Правая рука была вытянута, левая слегка согнута в локте и приподнята над уровнем дна. Кисть правой руки находилась напротив бедра, уложенная ладонью вниз. Вытянутые ноги были отведены вправо от оси тела. Голени перекрещены – левая поверх правой. Кости левой ноги были вывернуты: бедренная кость – повернута малым вертелом вверх, а надколенниковой поверхностью – наружу и вниз. Стопа этой ноги была развернута подошвой наружу, пяткой вверх. Это свидетельствует о том, что первоначально погребенный мог быть уложен с разворотом на правый бок, и лишь в ходе разложения мягких тканей тело в камере опустилось на спину. Под скелетом местами поверх костей участками сохранился белесый органический тлен. Возле локтевой кости левой руки поверх белесого тлена залегал небольшой участок темно-серого органического тлена.

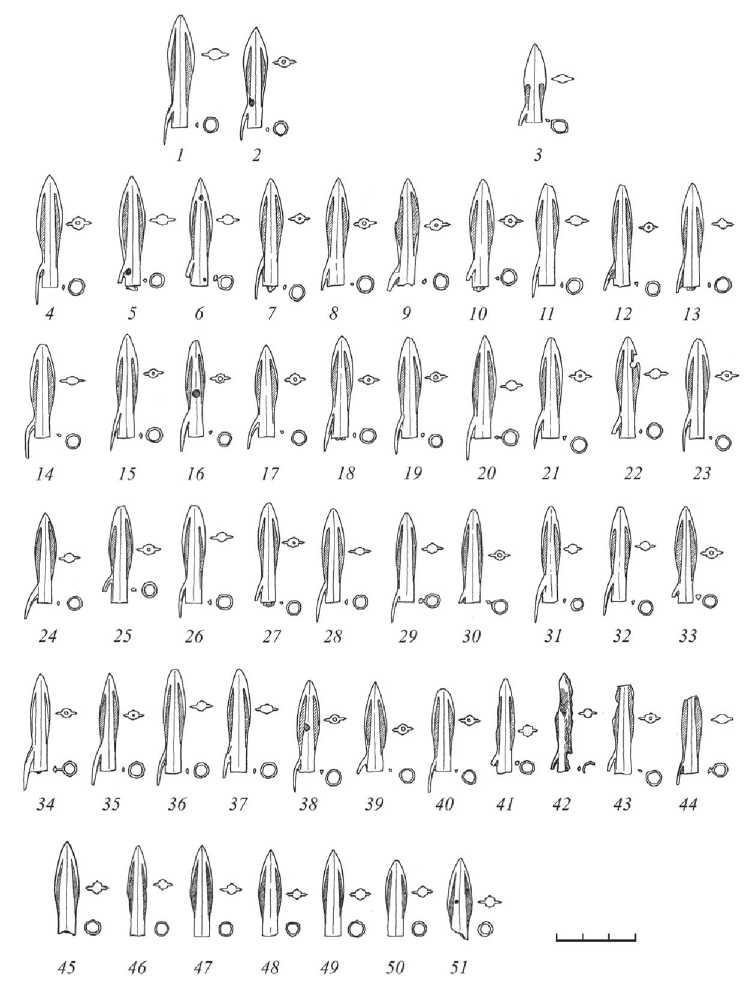

Слева от черепа и левой плечевой кости погребенного было расчищено скопление костей животного, лежавших на темно-сером тлене с небольшим понижением в сторону скелета (рис. 1: 1 ). Были определены фрагменты ребер, таза и конечностей мелкого рогатого скота, а также, согласно Е. В. Добровольской, кости свиньи. Вплотную к костям животного находился камень-галька со следами нагара (рис. 1: 2 ; 3: 19 ).

В области левого подреберья был найден железный пластинчатый предмет, направленный окончанием с заклепкой к позвоночнику, а изогнутым вверх крючком – в направлении локтя левой руки (рис. 1: 3 ).

Близ верхнего окончания железного предмета было расчищено компактное скопление восьми роговых цилиндрических столбиков (рис. 1: 4 ). Шесть из них лежали вплотную вдоль позвоночника, обращенные к нему шляпками, формируя ряд шириной 7,5 см. Еще два столбика, очевидно, были смещены с первоначального положения.

Между костями левой рукой и тазовыми костями, частично поверх лучевой кости, лежал небольшой оселок из гальки (рис. 1: 5 ).

Поперек верхней трети левой бедренной кости было расчищено скопление наконечников стрел, лежавших в 3–4 слоя полосой длиной 22 см (рис. 1: 6 ). Набор состоял из 127 бронзовых и трех железных наконечников, обращенных остриями в сторону стоп погребенного. Бронзовые наконечники относились к нескольким типам, но никаких закономерностей в их размещении отмечено не было. В ряде наконечников сохранились фрагменты древков стрел.

В северной и южной частях данного скопления снаружи были обнаружены две грибовидные роговые заклепки (рис. 1: 7 ), лежавшие в горизонтальном положении, шляпками наружу, направленные заостренными основаниями к бойкам стрел.

При разборке скелета внутри черепа, близ левой височной кости, была найдена тонкая округлая деревянная пластинка со скругленным краем (рис. 1: 8 ; 3: 22 )3. Ее диаметр – 5 см, толщина – 0,7 см. Возможно, это каркас наушника головного убора. На некоторых раннескифских изваяниях, несмотря на наличие головных уборов – шлемов «кубанского» типа или шлемообразных башлыков, обозначены округлые уши, которые не должны быть видны ( Яценко , 1997. С. 167–169. Рис. 1: 1, 2 ; Ольховский , 2005. Илл. 79: 2 ; 80). Возможно, это науши подшлемников или шапок.

Местоположение комплекса и особенности погребального обряда – неглубокое впускное захоронение с подбоем в северной стенке, положение погребенного правом на боку, широтная ориентировка – позволяют включить его в группу раннескифских погребений на границе степной и дельтовой частей Кубано-При-азовской низменности и в дельте Дона ( Рябкова , 2003. С. 7). С. И. Лукьяшко объединяет в одну культурную группу памятники раннескифского времени, занимающие территорию от донского левобережья до ст. Брюховецкой на юге и ст. Темижбекской на востоке. По его мнению, данная группа памятников вырастает из местных доскифских групп населения и связана с известным по письменным источникам савроматским племенем – иксаматами. Эту группу исследователь противопоставляет собственно скифским памятникам правобережья Дона ( Лукьяшко , 2013. С. 27, 28).

Полагаем, что подобная точка зрения не слишком аргументирована. Отдельные подбойные захоронения с раннескифскими колчанными наборами (Нижние Серогозы) или их элементами – костяными грибовидными столбиками (Никопольское курганное поле) – известны в Нижнем Поднепровье ( Ильинская, Тере-ножкин , 1983. С. 98, 104), Лесостепном Поднепровье (Кириковские курганы)

( Мельник , 1905. С. 715) и Молдавии (Старые Кокунешты) ( Дергачев , 1979). Причем истоки данной погребальной традиции можно увидеть еще в катакомбном погр. 3 в Большом Гумаровском кургане в Южном Приуралье, над которым, очевидно, был установлен один из позднейших оленных камней. Здесь погребенный с парадным колчаном был уложен с разворотом корпуса на правый бок головой на восток – юго-восток ( Исмагилов , 1988. С. 31–33. Рис. 2; 3).

Важной деталью погребального обряда является расположение заупокойной пищи в головах или у ступени в устье подбоя. Такое ее размещение характерно и для ряда нижнедонских комплексов, которые содержат колчанные наборы с грибовидными столбиками: Высочино, кург. № 6 погр. 4 и кург. № 23 погр. 4 ( Максименко , 1983. С. 26. Рис. 23: 2 ; 25: 1 ); Новоалександровка, кург. № 7 погр. 8 ( Кореняко, Лукьяшко , 1982. Рис. 2; 5); Дюнный, погр. 22 ( Посегун , 2009. Рис. 9).

Находки наборов галек нередки в раннескифских элитных подкурганных погребениях. Зачастую они обожжены ( Батчаев , 1985. С. 32. Табл. 32). Их культовое назначение более чем вероятно, но точная интерпретация невозможна.

В определении хронологического положения данного комплекса ключевую роль играет состав колчанного набора из наконечников преимущественно хорошей сохранности. Все представленные в нем образцы можно найти в классификации А. И. Мелюковой (1964. С. 16–19. Табл. V). Однако данная классификация в первую очередь отражала этапы смены стрелковых наборов, но не морфологическое разнообразие наконечников. Поэтому в дальнейшем многие исследователи при описании наборов наконечников стрел старательно избегали типологических экскурсов ( Ильинская и др. , 1980. С. 37, 43, 44; Дараган , 2016; Махортых , 2022).

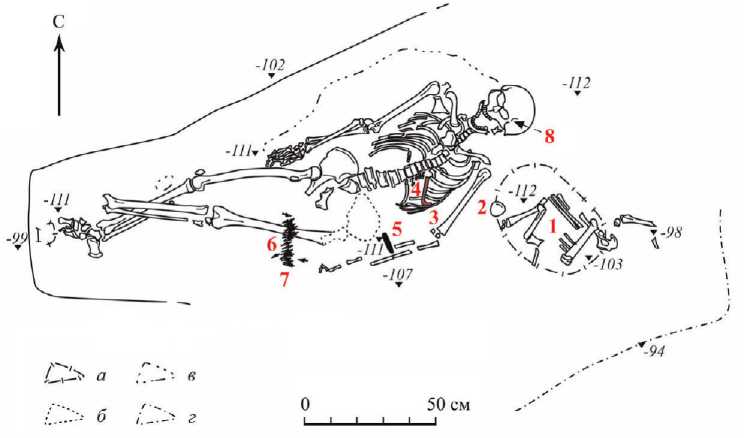

Двухлопастные бронзовые наконечники (66 экз.) составляют около 51 % из состава стрелкового набора. Их общий вес – 269 г. При этом 52 наконечника имеют весовые показатели в диапазоне от 3 до 5 г. Из них вес 32 наконечников колеблется в интервале от 3 до 4 г. На всех втулках имеется выделенное центральное ребро. Иногда оно сглажено, но чаще выделено двухскатными плоскостями, что придает втулкам многогранную форму. Рельефные литейные швы расположены под окончаниями лопастей и часто проходят снаружи по боковым шипам. Только 9 наконечников не имеют боковых шипов на втулке. Все наконечники подвергались многократной заточке, что вело к изменению формы их головок, которые сильно варьируют. Данную серию можно суммарно соотнести с типами 1–3 I отдела, по А. И. Мелюковой.

Наиболее архаичными являются два наконечника с вытянутой асимметричной овально-ромбической головкой с расширением в верхней трети (рис. 2: 1, 2 ). Контур их сглажен благодаря заточке. Тем не менее их можно отнести к типу 1 или к позднейшим образцам наконечников «жаботинского» типа, по В. И. Ильинской ( Iллiнська , 1973; Рябкова , 2014. Рис. I.3). На их втулках имеются боковые шипы. Их длина – 4,2 и 3,2 см, вес – 5,9 и 5,4 г соответственно.

Серия из 48 наконечников с вытянутой листовидной/«лавролистной» головкой относится к типу 2 (рис. 2: 4 – 51 ). Длина наконечников этой группы варьирует от 3 до 4,5 см, вес – от 3,3 до 6,3 г. Из них семь не имеют бокового шипа. Иногда на этом основании их выделяют в особую группу наконечников универсального назначения ( Клочко , 1977. С. 53). Более верной представляется точка

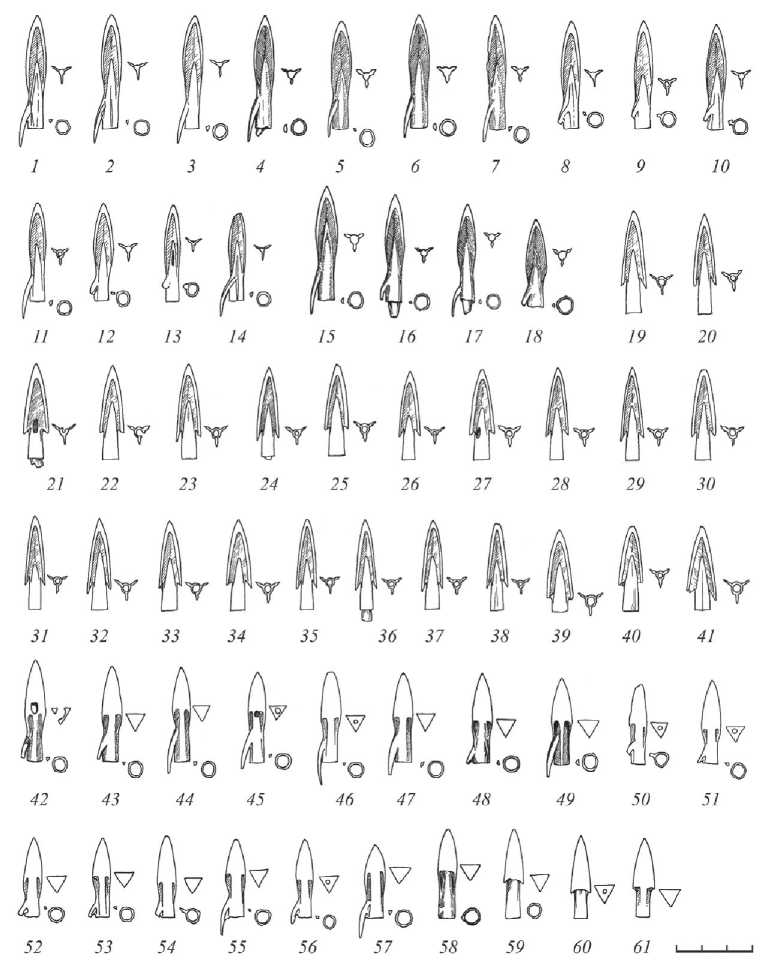

Рис. 2. Курган «Прощальный», погребение 8, бронзовые наконечники стрел

1, 2, 4–51 – двухлопастные наконечники; 3 – двухлопастной наконечник с ромбической в сечении головкой (рисунки – К. С. Окороков)

Рис. 3. Курган «Прощальный», погребение 8

1–15 – бронзовые двухлопастные наконечники стрел; 16–18 – железные наконечники стрел; 19 – галька; 20 – оселок из гальки; 21 – железный колчанный крюк; 22 – деревянная пластина; 23 – роговые заклепки (2 экз.); 24 – грибовидные столбики (8 экз.)

зрения А. И. Мелюковой, которая относила их к 1-му варианту 2-го типа. Несмотря на отсутствие шипов, это сугубо боевые наконечники.

Отдельную, достаточно большую, группу (15 экз.) можно отнести к различным вариантам наконечников 3-го типа – с расширением листовидной головки в нижней части, иногда имеющих головку ромбовидных очертаний с косо подрезанными не заточенными основаниями лопастей (рис. 3: 1–15 )4. Их длина варьирует от 3,3 до 4,2 см, вес – от 3,5 до 4,3 г. Из них два экземпляра не имеют шипов на втулке.

На примере набора двухлопастных наконечников данного стрелкового комплекта можно проследить черты их общей эволюции, исходящей от наконечников жаботинского типа, с почти условными границами между более поздними синхронными типами.

Выделяется экземпляр наконечника с утяжеленным, ромбическим в сечении, бойком, высотой в половину остролистной головки, переходящим в рудиментарные боковые лопасти, с парными ложками в основании и боковым шипом на короткой втулке (рис. 2: 3 ). По А. И. Мелюковой, это 4-й вариант 2-го типа (1964. Табл. V). Его длина – 3,2 см, вес – 3,3 г. Полагаем, что это особый тип наконечников, занимающий промежуточное положение между двухлопастными и трехгранными формами, с которыми его сближают парные ложки. Подобные наконечники редки в раннескифских памятниках ( Дараган , 2016. С. 69. Прим. 13). Они, очевидно, являются развитием утяжеленных наконечников жаботинского типа, известных в материалах из Центрального Казахстана, Приаралья и Передней Азии ( Рябкова , 2014. С. 381. Рис. I.4; Махортых , 2022. С. 99).

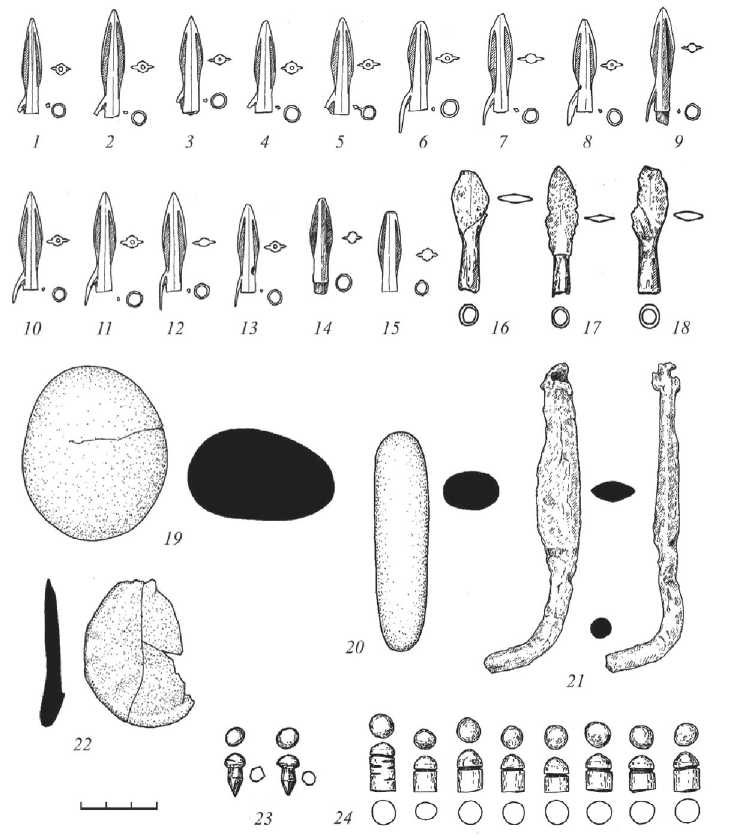

Трехлопастные бронзовые наконечники стрел (41 экз.) составляют 32 % в стрелковом наборе. Их серию можно суммарно соотнести с типами 1–3 II отдела, по А. И. Мелюковой (1964. С. 19. Табл. V). Если все наконечники 1-го и 2-го типов имеют боковые шипы на втулках, то все наконечники 3-го типа (23 экз.) – без шипов. Рельефные литейные швы расположены под окончаниями лопастей и часто проходят снаружи по боковым шипам. Швы или затеки металла по центральной оси втулок между лопастями встречаются редко. Общий вес трехлопастных наконечников – около 137 г. Весовой диапазон – от 2,5 до 5,2 г.

Наконечники 1-го типа 1-го варианта (14 экз.) имеют остролистную сводчатую головку с лопастями, заточенными на всю высоту, и выступающую втулку длиной около трети от общей высоты наконечника (рис. 4: 1–14 ). Длина наконечников этой группы варьирует от 3,3 до 4,2 см, вес – от 2,5 до 5,2 г.

Наконечники 2-го типа 1-го варианта (4 экз.) имеют остролистную сводчатую головку с косо срезанными не заточенными основаниями лопастей и выступающую втулку длиной около трети от общей высоты (рис. 4: 15–18 ). Длина наконечников этого типа варьирует от 3,2 до 4,2 см, вес – от 3,5 до 5,1 г.

Наконечники 3-го типа 6-го варианта (22 экз.) имеют треугольную сводчатую головку с заостренными концами лопастей, нависающими над выступающей втулкой (рис. 4: 19–41 ). Все наконечники, кроме одного, имеют узкую

Рис. 4. Курган «Прощальный», погребение 8, бронзовые наконечники стрел 1–41 – трехлопастные наконечники; 42–61 – трехгранные наконечники вытянутую головку. У двух экземпляров окончания лопастей сливаются с втулкой из-за заливов металла. Длина наконечников – от 3 до 3,7 см, вес – от 2,5 до 3,8 г.

Среди серии наконечников 3-го типа выделяется экземпляр с укороченной втулкой, более широкой головкой и низко опущенными окончаниями лопастей (рис. 4: 41 ).

Трехграные бронзовые наконечники стрел (20 экз.) составляют около 15 % в стрелковом наборе. Их серию можно соотнести с типами 1 и 2 III отдела, по А. И. Мелюковой (1964. С. 19. Табл. V). Если все наконечники 1-го типа имеют боковые шипы на втулках5, то наконечники 2-го типа (3 экз.) – без шипов. Их общий вес – около 73 г. Весовой диапазон – 2,5–4,5 г.

К 1-му типу относятся наконечники с вытянутой листовидной головкой с парными выемками-ложками в основании и выступающей втулкой с боковым шипом (17 экз.) (рис. 4: 42–58 )6. Длина наконечников этого типа варьирует от 3 до 3,8 см, вес – от 2,6 до 4,5 г.

Ко 2-му типу 1-му варианту принадлежат наконечники с гладкой пирамидальной головкой с арочным основанием и выступающими над втулкой углами граней (2 экз.) (рис. 4: 59, 60 ).

Ко 2-му типу 4-му варианту относится наконечник с гладкой пирамидальной головкой с выступающими над втулкой углами граней (рис. 4: 61 ).

Длина наконечников 2-го типа варьирует от 3 до 3,4 см, вес – от 2,5 до 3,7 г.

Помимо бронзовых в составе стрелкового набора были три крупных кованых железных втульчатых наконечника длиной 4,5–4,6 см (рис. 3: 16–18 ). У них широкие головки – листовидные и ромбическая со слабо намеченным ребром. Втулки отделены от уплощенных головок, что, вероятно, связано с технологией их изготовления. Сходные железные наконечники стрел происходят из разрушенного раннескифского погр. 9 кургана № 6 могильника Циплиевский Кут в Абинском районе Краснодарского края ( Василиненко и др. , 1993. С. 32, 33. Рис. VIII: 14–18, 20 ) и захоронений конца VII – V в. до н. э. Владимирского могильника близ г. Новороссийска ( Шишлов, Федоренко , 2006. Рис. 4: 11, 12 ; 10: 13–15 ; 12: 12 ). Они резко отличаются от втульчатых железных наконечников стрел из комплексов эпохи скифской архаики Нижнего Дона ( Максименко , 1983. Рис. 9: 15 ), правобережья Кубани ( Каминский , 1987. Рис. 3: 7, 16 ), Центрального Предкавказья ( Петренко и др. , 2006. Рис. 3: 11, 40, 41 ) и Поднепровья ( Дараган , 2016. Рис. 3: 53–55 ), которые подражают бронзовым формам. Не исключено, что данные наконечники попали в состав стрелкового набора из кургана «Прощальный» с территории Западного Закубанья.

В памятниках раннескифской эпохи нередко встречаются большие колчанные наборы – иногда более 150 наконечников. Однако задача найти идентичный стрелковый набор выглядит невыполнимой. В целом набор наконечников стрел из кургана «Прощальный» выглядит достаточно архаично: преобладают двухлопастные наконечники, а экземпляры с шипами на втулках составляют 81 %. Наличие шипов не могло не оказывать влияния на баллистику стрел и, очевидно, даже манеру стрельбы, поскольку наконечник не должен был приближаться к рукояти кибити, что ограничивало натяжение.

Общая хронология раннескифской культуры охватывает примерно столетие – от середины VII в. до н. э. до середины VI в. до н. э., и любая корректировка дат внутри этого интервала носит оттенок условности. Недавно была предпринята попытка идентифицировать наконечники стрел, которые якобы были отлиты в одних формах7, в составе раннескифских колчанных наборов на обширной территории от Нижнего Дона до Нижнего Буга и Среднего Днестра, чтобы объединить в один кластер разновременные комплексы ( Daragan, Didenko , 2021. Р. 168). Скорее, это горячее желание авторов публикации, нежели реальность. Например, приведенный колчанный набор из Лихачевки (Ibid. Fig. 16) сходен со стрелковым набором из кург. № 2 могильника Новозаведенное-II, который по редким деталям упряжи соотносится с южной гробницей кург. № 1 Краснознаменского могильника, датированной в пределах третьей четверти VII в. до н. э. ( Петренко , 1990. Рис. 1 З ; 2 З ; 2006. С. 115. Рис. 2: 19, 20, 27–29 ). В то же время упомянутый тут же комплекс из могильника Лебеди V по амфорным материалам из Истрии датируется в пределах первой половины (вероятно, первой четверти) VI в. до н. э. ( Daragan, Didenko , 2021. Р. 168, 175).

Попытку объявить эталонным набор наконечников стрел из кург. № 38 могильника у с. Гуляй-Город нельзя признать успешной из-за проблем с датировкой этого комплекса. Можно согласиться с тем, что представленный в нем набор наконечников стрел, очевидно, сформировался в пределах VII в. до н. э. Однако в этом же комплексе присутствует греко-варварское зеркало ольвийского, или борисфенитского, типа (по В. Ю. Зуеву) поздней серии, датировка которого на сегодняшний день не может быть отнесена ко времени ранее середины VI в. до н. э., а не третьей четверти VII в. до н. э, как это считают авторы публикации ( Зуев , 2019. С. 172, 173. Рис. 2: 7–9 ; Daragan, Didenko , 2021. Р. 175. Note 5). Пока это неразрешимая дилемма.

Уточнение хронологии отдельных раннескифских памятников сейчас полностью зависит от датировки античных импортов, подверженной значительным колебаниям. Целый ряд раннескифских колчанных наборов и их аксессуаров был найден вместе с античными сосудами, датировка которых, при всех разногласиях, укладывается в интервал между третьей четвертью VII и началом третьей четверти VI в. до н. э. ( Копылов, Русаков , 2015).

Наш набор стрел обнаруживает заметные параллели с колчанным набором из кург. 13 могильника Новозаведенное-II, где преобладали формы с шипом на втулке, а доминировали трехгранные наконечники. Среди трехлопастных наконечников здесь присутствуют разновидности 3-го типа, по А. И. Мелюковой, близкие к находкам из «Прощального» (Петренко и др., 2000. С. 243. Рис. 1: 3в; 2А). Дата этого комплекса основывается на близости его материалов с материалами кург. 168 этого же могильника, где были найдены фрагменты южноионийских сосудов: тарелки на ножке и ойнохои, изготовленные, по предварительному заключению Удо Шлотцауера (DAI), которому мы выражаем признательность, не ранее 620 г. до н. э.

Несмотря на определенные различия в типологическом составе и морфологии, весовые параметры наконечников из нашего комплекса в целом близки параметрам стрел из трех колчанных наборов, найденных в двух последовательных погребениях кургана Репяховатая Могила в Поднепровье, исследованного М. Н. Дараган, где основная масса наконечников весит в диапазоне 2,5–4,5 г (2015. С. 149–152).

В погр. 2 Репяховатой Могилы находились милетская амфора, ионийский расписной кувшин и, очевидно, малоазийская бронзовая ситула ( Ильинская и др. , 1980; Дараган , 2011. С. 629, 630. Рис. V.81–V.85; V.87). Датировка амфоры вызывает неутихающие споры (сравни: Там же. С. 623–628; Махортых , 2022. С. 56. Прим. 2). С. Ю. Монахов поместил ее в пределах первой половины VI в. до н. э., учитывая атрибуцию расписного кувшина (2003. С. 31, 32. Прим. 13). Однако она претерпела изменения: А. В. Буйских отнесла данный сосуд к южноионийским, изготовленным в интервале между 610 и 590/580 гг. до н. э. (2013. С. 116. Прим. 7). На сегодняшний день будет верным транслировать эту датировку на весь комплекс, включая амфору.

Достаточно близок к нашему стрелковому набору по составу и размерам вытянутых наконечников колчанный набор из кургана у с. Китайгород в степном Поднепровье ( Ромашко и др. , 2014. С. 113. Рис. 3: 3–44 ; 4: 3–8 ). Весовые параметры двухлопастных наконечников I отдела, по А. И. Мелюковой, – 4,2– 5,9 г; трехлопастных II отдела – 3,7–4,65 г; трехгранных III отдела – 4,3–5 г (они в среднем несколько крупнее и тяжелее, чем в наборе из Прощального) ( Daragan, Didenko , 2021. Fig. 12–14).

В состав этого погребального комплекса входила милетская расписная амфора, также датированная в интервале 610–580 гг. до н. э. ( Ромашко и др. , 2014. С. 113. Рис. 3: 1 ; 4: 1 ).

Таким образом, датировка публикуемого в настоящей работе комплекса в интервале 620/610–590/580 гг. до н. э. выглядит достаточно обоснованной.

Внутри колчана, очевидно, находился оселок для заточки наконечников из вытянуто-овальной гальки коричневого цвета, размерами 8,4 × 2,1 × 1,5 см (рис. 3: 20 ). Подобные оселки встречаются в памятниках раннескифского времени Кубани и Центрального Предкавказья. Так, в Келермесском грунтовом могильнике оселки из гальки размещались у левого бока погребенных ( Галанина , 1989. С. 85. Рис. 11: 1 ; 15: 1 ), они обнаружены также в кург. № 2 могильника Дыш IV ( Маслов и др. , 2020. С. 189. Рис. 3: 2 ) и уже упомянутом выше кург. № 13 могильника Новозаведенное-II ( Петренко, Маслов , 1991. Рис. 60: в ).

Серия оселков без отверстия для подвески, по расположению в погребениях связанная с колчанными наборами, происходит из раннескифских впускных погребений Нижнего Дона: Высочино VII, кург. № 8 погр. 2, кург. № 26 погр. 7; Новоалександровка I, кург. № 24 погр. 5 ( Беспалый, Парусимов , 1991. С. 184– 187. Рис. 3: 13 ; 4: 3, 20 ).

Предмет, очевидно, выполнявший функцию колчанного крюка, имеет вид линзовидной в сечении ножевидной пластины с изогнутым в сторону округлым черенком (рис. 3: 21 ). У намеченного острия он был пробит, и в нем помещена заклепка. Размеры основной части изделия – 12 × 1,7 × 0,8 см. Аналогий данной находке нет. Весьма вероятно, что мастер наскоро переделал заготовку ножа или уже готовый нож в колчанный крюк. Данный факт указывает на то, что в скотоводческих воинских группах, возможно, присутствовали кузнецы, которые могли вести подвижный образ жизни.

Железные колчанные крюки с пробитыми (наиболее ранние) или свернутыми отверстиями для подвески известны в памятниках VII–VI вв. до н. э. Они встречаются только в рядовых захоронениях в грунтовых погребениях на Кубани и в Центральном Предкавказье: Келермесский могильник ( Галанина , 1989. Рис. 13: 6, 21 ), могильник у хутора Ленина ( Каминский , 1987. Рис. 3: 3 ), в Комаровском ( Абрамова , 1974. С. 201. Рис. 3: 21 ) и Минералводском могильниках ( Виноградов , 1972. Рис. 13: 15 ), а также впускных захоронениях в курганах на Нижнем Дону ( Максименко , 1983. Рис. 23: 2а ; 24: 2 ; Беспалый, Парусимов , 1991. Рис. 4: 19 ). В элитарных комплексах они пока не встречены. Восточные истоки данных предметов более чем вероятны ( Галанина , 1989. С. 83, 84).

К деталям горита можно отнести грибовидные столбики и заклепки, вырезанные, вероятно, из рога. Многочисленные следы мелких вертикальных срезов хорошо видны на поверхности изделий, несмотря на полировку. Заклепки имеют полусферическую шляпку. Верхняя часть их ножек чуть расширяется вниз, где переходит в заостренное коническое основание (рис. 3: 23 ). Высота заклепок – 1,6–1,7 см, диаметр шляпок – 0,8 см. Столбики цилиндрические с неровными, из-за пильчатой круговой подрезки, основаниями (рис. 3: 24 ). Верхняя часть скруглена и выделена круговыми нарезными желобками. На одном экземпляре имеются горизонтальные насечки (возможно, разметка). Их высота – 1,3–1,9 см, диаметр основания – 0,9 см.

Связь этих подобных заклепок и столбиков с горитами давно установлена и зафиксирована в целом ряде раннескифских комплексов, хотя есть немало случаев, когда столбики встречаются и без наконечников стрел ( Черненко , 1981. С. 33–36). Полной сводки находок на сегодняшний день не существует.

Столбики разных модификаций, вместе с грибовидными заклепками и без, известны во всем обширном ареале раннескифской культуры от Северного Кавказа до Добруджи (Бруяко, 2005. Рис. 36: д) и Среднего Поднестровья (Смирнова, 1979. Рис. 10: 16–20). Важно, что они пока не обнаружены в Поволжье и далее к востоку9. Эта категория предметов не имеет предскифских параллелей, появляется вместе с раннескифской культурой и вместе с ней исчезает, не встречаясь позднее второй четверти VI в. до н. э.

Наиболее ранние образцы, достаточно надежно датированные серединой – третьей четвертью VII в. до н. э., происходят из кургана на Темир-Горе ( Яковенко , 1972. С. 262. Рис. 1: 1 ) и южной гробницы кург. № 1 Краснознаменского могильника ( Петренко , 2006. С. 129. Кат. 78. Табл. 55: 78 ).

Число изданных раннескифских комплексов, по материалам которых можно получить косвенные данные о конструкции горитов с использованием грибовидных столбиков, невелико. К ним можно отнести оба захоронения из Репяховатой Могилы в Поднепровье ( Клочко , 1977. С. 49–52. Рис. 3), погр. 8 кург. 7 у Ново-александровки ( Кореняко, Лукьяшко , 1982. Рис. 5) и погр. 22 кургана «Дюнный» на Нижнем Дону ( Посегун , 2009. Рис. 9).

Вероятно, горит состоял из двух частей: чехла-налучья и колчана, скрепленных между собой, как это было зафиксировано в царской гробнице середины – конца VII в. до н. э. в кургане Аржан-2 в Туве ( Чугунов и др. , 2017. С. 50).

Достоверные изображения раннескифских горитов имеются только на каменных стелах. Исследовавший их В. С. Ольховский выделил две размерные разновидности налучий, размещавшихся на левом боку: большое, предназначавшееся для узкого лука, достигавшего 1 м в длину, и малое – для небольшого, возможно сигмовидного, лука длиной около 60 см ( Ольховский , 1989). Колчан, не всегда обозначенный, находился над налучьем, а сам лук был развернут тетивой вперед. Длинные налучья-гориты, несомненно, были развитием восточной оружейной традиции, отраженной в изображениях на позднейших оленных камнях ( Ольховский , 2005. С. 60, 61. Илл. 35: 7 ).

Следует подчеркнуть, что мы почти не располагаем сведениями о раннескифских луках, за исключением того, что они имели загнутые окончания, иногда декорированные насадками в виде головок хищных птиц ( Черненко , 1981. С. 22, 23).

В. А. Ильинская считала, что если наконечники стрел лежали полосой шириной 10–12 см, то они находились в колчане, а когда шириной 20 см и более, то в горите (1968. С. 96). В нашем случае длина стрел приблизительно равна расстоянию от наконечников до колчанного крюка – около 60 см, при ширине обоймы колчанной части 22 см. Это вполне сопоставимо с расчетами В. И. Клочко для Репяховатой Могилы, по которым длина горитов составляла 63–65 см, а ширина обойм колчана – 26–30 см (1977. С. 49–51). Если судить по взаиморасположению предметов из Новоалександровки и Дюнного, то там длина стрел едва ли превышала 50 см, при ширине обоймы около 20 см. Колчан из Гумарово имел размеры 63 × 15 см ( Исмагилов , 1988. С. 32). Стрелы длиной до 65 см обнаружены на другом конце Евразии, в погр. 5 кургана Аржан-2 вместе с остатками составного лука длиной более 1 м ( Чугунов и др. , 2017. С. 50, 52, 224. Рис. 228).

Исходя из расположения заклепок понятно, что они были частью крепления дна колчана ( Клочко , 1977. С. 49). С грибовидными столбиками нет полной ясности. Можно предположить, что в нашем случае они скрепляли колчан и налучье в верхней части.

Вес колчана можно реконструировать, учитывая усредненные весовые параметры стрел, полученные в ходе реконструкции скифского лука. Для трехлопастных бронзовых наконечников весом 4 г и сосновым древком длиной 72 см и оперением он составлял 23 г (Годехардт, Шелленберг, 2017. С. 228). Усредняя, получим вес стрелкового набора: 130 × 20 г = 2,6 кг. Вес реконструируемых луков не превышал 500 г (Там же. Табл. XII). Неизвестным остается вес самого горита. Гипотетически он был легким и примерно равен весу самого лука. Можно предполагать, что вес горита с большим боекомплектом и луком не превышал 4,5–5 кг, что вполне приемлемо для воина-всадника.

Таким образом, атрибуция набора погребального инвентаря позволяет уверенно интерпретировать публикуемое воинское захоронение из кургана «Прощальный» как раннескифское. Возможно, его появление в Приазовской низменности связано с сезонными меридиональными перекочевками от Главного Кавказского хребта к приазовским плавням.

Список литературы Погребение скифского воина из Приазовья

- Абрамова М. П., 1974. Погребения скифского времени Центрального Предкавказья // СА. № 2. С. 195–213.

- Батчаев В. М., 1985. Древности предскифского и скифского времени // Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972–1979 гг. Т. 2. Памятники эпохи бронзы и раннего железа / Отв. ред.: М. П. Абрамова, В. И. Козенкова. Нальчик: Эльбрус. С. 7–115.

- Беспалый Е. И., Парусимов И. Н., 1991. Комплексы переходного и раннескифского периодов на Нижнем Дону // СА. № 3. С. 179–195.

- Бруяко И. В., 2005. Ранние кочевники в Европе (X–V вв. до Р. Х.). Кишинёв: Высшая антропологическая школа. 338 с.

- Буйских А. В., 2013. Архаическая расписная керамика из Ольвии (восточногреческая, лаконская, коринфская, имитации). Киев: Стародавнiй Свiт. 456 с.

- Василиненко Д. Э., Кондрашов А. В., Пьянков А. В., 1993. Археологические материалы предскифского и раннескифского времени из Западного Закубанья // Древности Кубани и Черноморья / Ред. Б. А. Раев. Краснодар: Скифская галерея. С. 21–38.

- Виноградов В. Б., 1972. Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское время (VII–IV вв. до н. э.). Грозный: Чечено-Ингушское кн. изд-во. 389 с.

- Галанина Л. К., 1989. Новые погребальные комплексы раннемеотского времени из Келермесского грунтового могильника // Меоты – предки адыгов / Отв. ред. Н. В. Анфимов. Майкоп: Науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории. С. 74–102.

- Гей А. Н., Клещенко А. А., Мимоход Р. А., 2018. Курганы могильников Прощальный, Переясловский, Хутор Кубань и Горький II (Краснодарский край, Брюховецкий и Каневский районы) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017 г. / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 98–105. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 25.)

- Годехардт Э., Шелленберг Х. М., 2017. Луки скифского времени // Чугунов К. В., Парцингер Г., Наглер А. Царский курган скифского времени Аржан-2 в Туве. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. С. 220–232.

- Дараган М. Н., 2011. Начало раннего железного века в Днепровской Правобережной лесостепи. Киев: КНТ. 848 с.

- Дараган М. Н., 2015. Наконечники стрел предскифского и раннескифского времени: технология изготовления, метрология и маркировка // Археология без границ: коллекции, проблемы, исследования, гипотезы / Науч. ред. Е. Ф. Королькова. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 127–170. (Труды ГЭ; т. LXXVII.)

- Дараган М. Н., 2016. О раннескифском колчанном наборе из погребения 1, кургана 4 у с. Гладковщина // Кавказ и степь на рубеже эпохи поздней бронзы и раннего железа: материалы междунар. науч. конф., посвящ. памяти М. Н. Погребовой (Москва, 25–27 апреля 2016 г.) / Отв. ред. А. С. Балахванцев, С. В. Кулланда. М.: ИВ РАН. С. 62–75.

- Дергачев В. А., 1979. Раннескифское погребение на Среднем Пруте // СА. № 3. С. 239–241.

- Зуев В. Ю., 2019. Типология борисфенитских зеркал // Древность: историческое знание и специфика источника: избранные доклады и статьи / Отв. ред. Г. Ю. Колганова, А. А. Петрова. М.: ИВ РАН. С. 161–177, 263–264. (Труды ИВ РАН; вып. 21.)

- Ильинская В. А., 1968. Скифы днепровского Лесостепного Левобережья (курганы Посулья). Киев: Наукова думка. 268 с.

- Іллінська В. А., 1973. Бронзові наконечники стріл так званого жаботинського і новочеркаського типів // Археологія. № 12. С. 13–26.

- Ильинская В. А., Мозолевский Б. Н., Тереножкин А. И., 1980. Курганы VI в. до н. э. у с. Матусов // Скифия и Кавказ / Отв. ред. А. И. Тереножкин. Киев: Наукова думка. С. 31–63.

- Ильинская В. А., Тереножкин А. И., 1983. Скифия VII–IV вв. до н. э. Киев: Наукова думка. 380 с.

- Исмагилов Р. Б., 1988. Погребение Большого Гумаровского кургана в Южном Приуралье и проблема происхождения скифской культуры // АСГЭ. Вып. 29. Л.: ГЭ. С. 29–47.

- Каминский В. Н., 1987. Погребальные комплексы из окрестностей Краснодара // СА. № 2. С. 254–259.

- Клочко В. И., 1977. Новые данные о типах скифских горитов и колчанных наборах в VI в. до н. э. // Новые исследования археологических памятников на Украине / Отв. ред. В. Д. Баран. Киев: Наукова думка. С. 47–53.

- Копылов В. П., Русаков М. Ю., 2015. О верхней хронологической границе колчанных наборов в погребальных комплексах раннескифского времени // Война и военное дело в скифо-сарматском мире: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. памяти А. И. Мелюковой (с. Кагальник, 26–29 апреля 2014 г.) / Отв. ред. С. И. Лукьяшко. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного науч. центра РАН. С. 91–95.

- Кореняко В. А., Лукьяшко С. И., 1982. Новые материалы раннескифского времени на левобережье Нижнего Дона // СА. № 3. С. 149–164.

- Лукьяшко С. И., 2013. Население Нижнего Дона в предскифское и скифское время (IX–IV вв. до н. э.): автореф. дис. … докт. ист. наук. М. 36 с.

- Максименко В. Е., 1983. Савроматы и сарматы на Нижнем Дону. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та. 224 с.

- Маслов В. Е., Андреева М. В., Гей А. Н., 2020. Курган келермесского времени могильника Дыш IV (Республика Адыгея) // КСИА. Вып. 261. С. 182–202.

- Махортых С. В., 2022. Раннескифские колчанные наборы первой половины VI в. до н. э. на юге Восточной Европы // Северный Кавказ в историческом и археологическом измерениях / Отв. ред. С. Л. Дударев. Армавир; Ставрополь: Дизайн-студия Б. С. 96–104. (Известия научно-педагогической Кавказоведческой школы В. Б. Виноградова; вып. 14.)

- Мельник Е., 1905. Раскопки курганов в Харьковской губернии 1900–1901 гг. // Труды XII Археологического съезда в Харькове 1902 г. Т. I / Под ред. П. С. Уваровой. М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова. С. 673–743.

- Мелюкова А. И., 1964. Вооружение скифов. М.: Наука. 113 с. (САИ; вып. Д1-4.)

- Мимоход Р. А., 2018. Отчет об археологических раскопках курганов «Горький 2» и «Прощальный» в Каневском и Брюховецком районах Краснодарского края в 2017 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 58196.

- Монахов С. Ю., 2003. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре: каталог-определитель. М.; Саратов: Киммерида: Изд-во Саратовского гос. ун-та. 352 с.

- Ольховский В. С., 1989. Скифский горит (по изображениям на антропоморфных изваяниях) // Скифия и Боспор: археолог. материалы к конф. памяти акад. М. И. Ростовцева (Ленинград, 14–17 марта 1989 г.). Новочеркасск. С. 102, 103.

- Ольховский В. С., 2005. Монументальная скульптура населения западной части евразийских степей эпохи раннего железа. М.: Наука. 299 с.

- Петренко В. Г., 1990. К вопросу о хронологии раннескифских курганов Центрального Предкавказья // Проблемы скифо-сарматской археологии / Отв. ред. А. И. Мелюкова. М.: ИА АН СССР. С. 60–81.

- Петренко В. Г., 2006. Краснознаменский могильник. Элитные курганы раннескифской эпохи на Северном Кавказе. М.; Берлин; Бордо: Палеограф. 306 с. (Степные народы Евразии; т. III.)

- Петренко В. Г., Маслов В. Е., 1991. Отчет о раскопках могильниках Новозаведенное-II летом 1991 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 17669, 17770.

- Петренко В. Г., Маслов В. Е., Канторович А. Р., 2000. Хронология центральной группы курганов могильника Новозаведенное-II // Скифы и сарматы в VII–III вв. до н. э.: палеоэкология, антропология и археология / Отв. ред.: В. И. Гуляев, В. С. Ольховский. М.: ИА РАН. С. 238–248.

- Петренко В. Г., Маслов В. Е., Канторович А. Р., 2006. Погребения подростков в могильнике Новозаведенное-II // Древности скифской эпохи / Отв. ред.: В. Г. Петренко, Л. Т. Яблонский. М.: ИА РАН. С. 388–423.

- Посегун А. А., 2009. Раскопки кургана Дюнный в Аксайском районе Ростовской области // Археологические записки. Вып. 6 / Отв. ред. В. Я. Кияшко. Ростов-на-Дону: Донское археолог. общво. С. 63–73.

- Ромашко В. А., Скорый С. А., Филимонов Д. Г., 2014. Раннескифское погребение в кургане у села Китайгород в Приорелье // РА. № 4. С. 107–117.

- Рябкова Т. В., 2003. Раннескифские памятники Нижнего Подонья и Прикубанья: автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб. 24 с.

- Рябкова Т. В., 2014. Курган 524 у с. Жаботин в системе памятников периода скифской архаики // Российский археологический ежегодник. № 4. С. 372–432.

- Смирнова Г. И., 1979. Курганы у села Перебыковцы – новый могильник скифской архаики на Среднем Днестре // Труды ГЭ. Т. XX. Л. С. 37–67.

- Черненко Е. В., 1981. Скифские лучники. Киев: Наукова думка. 168 с.

- Чугунов К. В., Парцингер Г., Наглер А., 2017. Царский курган скифского времени Аржан-2 в Туве. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 500 с.

- Шишлов А. В., Федоренко Н. В., 2006. Погребальный обряд племен Северо-Западного побережья Кавказа в конце VII – V вв. до н. э. (по материалам Владимировского могильника) // Аргонавт. Черноморский исторический журнал. № 2 (3). С. 63–73.

- Яблонский Л. Т., 1996. Саки Южного Приаралья (археология и антропология могильников). М.: ИА РАН. 186 с.

- Яковенко Э. В., 1972. Курган на Темир-Горе // СА. № 3. С. 259–267.

- Яценко И. В., 1997. О времени и причинах исчезновения шлемов в скифской культуре Северного Причерноморья и Северного Кавказа // Донские древности. Вып. 5. Азов: Азовский краевед. музей. С. 164–175.

- Daragan M., Didenko S., 2021. Scythian quiver sets of the Archaic period: state of the art and the chronological considerations // Tyragetia. Serie Noua. Vol. XV (XXX). № 1. P. 155–188.