Погребение воина-всадника на салтово-маяцком поселении Отузы 2 в Юго-Восточном Крыму

Автор: Майко В.В., Набоков А.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Древности Крыма и Тамани

Статья в выпуске: 271, 2023 года.

Бесплатный доступ

Изучение погребений на территории салтово-маяцких поселенческих комплексов - одна из интереснейших проблем отечественного хазароведения. До сего дня единичные захоронения, зафиксированные на салтовских поселениях Керченского полуострова, в Подонье и Приазовье, по мнению специалистов, были связаны с ритуальной практикой. В пользу этого свидетельствовали и факты обезвреживания погребенного и повторное проникновение в могилу. В 2021 г. при охранных раскопках поселения Отузы 2 в юго-восточном Крыму было открыто уникальное погребение воина-всадника, которое и стало предметом данной статьи. Стратиграфические наблюдения и погребальный инвентарь позволяют датировать погребение не ранее первой половины Х в. Этот инвентарь включает все основные элементы салтовских воинских захоронений. Присутствуют и вещи, уникальные для данной категории могил. Некоторые аналогии погребальному инвентарю известны и в захоронениях печенегов. Несмотря на отдельные общие черты, сам погребальный обряд не имеет аналогов не только на территории Таврики, но и за ее пределами. Это пока единственное воинское погребение в материалах всех изученных поселенческих салтовских памятников полуострова. Не исключено, что это захоронение может стать важным источником для выяснения времени и механизма прекращения функционирования салтово-маяцкой культуры Крыма.

Таврика, салтовская культура, поселение отузы 2, воинское захоронение, погребальный обряд, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/143182408

IDR: 143182408 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.271.155-167

Текст научной статьи Погребение воина-всадника на салтово-маяцком поселении Отузы 2 в Юго-Восточном Крыму

Изучение погребений, совершенных на территории поселений салтово-ма-яцкой культуры, – одна из важнейших проблем хазароведения. Каждое из них индивидуально и выступает важнейшим источником для реконструкции религиозных представлений населения. Сказанное справедливо и для средневековой Таврики, где за все годы раскопок таких захоронений было зафиксировано всего

восемь. Они будут проанализированы ниже. Исходя из этого, каждое новое открытие заслуживает всяческого внимания.

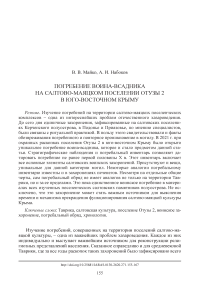

В 2021 г. при масштабных охранных раскопках салтово-маяцкого поселения Отузы 2 в юго-восточном Крыму (рис. 1: А1 ) непосредственно на площади жилого дома с каменным цоколем стен, контуры которого из-за ограниченной площади раскопа доследовать не удалось, было зафиксировано погребение (рис. 1: Б ).

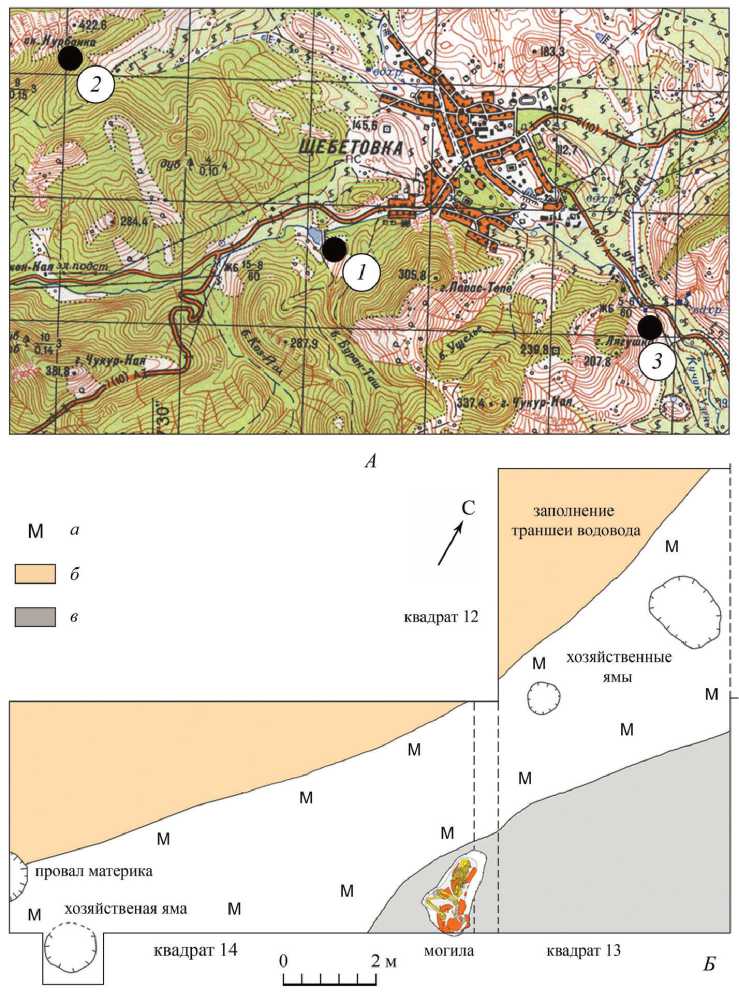

Захоронение было совершено на глубине около 1,40 м от современной дневной поверхности в грунтовой яме неправильной формы (рис. 2: 1 ). В стратиграфии борта раскопа хорошо видно, что нижняя часть горизонта развала постройки, насыщенная фрагментам керамики, была пробита при выкапывании этой ямы. Нижние конечности погребенного практически полностью уложены на один большой расколовшийся фрагмент верхней и средней части оранжевоглиняного тонкостенного пифоса с коротким горлом и т-образным прямоугольным венчиком, разрушенного при сооружении могильной ямы. Уникальной особенностью погребального обряда является то, что борта могилы были частично обложены фрагментами от данного пифоса, а нижний контур погребения подчеркнут тщательно выложенными фрагментами сероглиняных кухонных горшков и фрагментом «причерноморской амфоры» (рис. 2: 2 – 4 ). В средней части могилы, в заполнении над костяком, находилось несколько крупных камней, включая фрагмент плиты размерами 55 × 42 × 7 см. Заполнение могилы представляло собой рыхловатый светло-серый грунт с включением мелкого камня и скальной крошки. Слой, перекрывающий могилу, представлял собой разномерный рваный камень в темном грунте и не отличался от горизонта «развала постройки» в квадратах 13–14. Исходя из этого, могильное пятно проступило лишь при зачистке материковой поверхности. Сама по себе могильная яма имела уклон с востока на запад в пределах 10–15 см, с уступом в восточной части, из-за чего нижние конечности погребения оказались выше туловища. Над восточной частью могилы была небольшая прослойка золы, уходящая в борт раскопа, но как-то соотнести ее с могилой не представляется возможным.

Трупоположение совершено на спине, ориентировано головой на запад с небольшим отклонением к северу. Ноги погребенного сильно согнуты в коленях, развернуты вправо, руки, вероятно, были вытянуты вдоль туловища, а ладони уложены в область таза или живота (рис. 2: 1 ). Костяк сохранился плохо, большая часть костей истлела, нижняя челюсть погребенного была обнаружена в районе стоп погребенного. Вероятно, после захоронения, погребение было потревожено. При тщательной зачистке погребенного кистей рук и стоп ног обнаружить не удалось. Антропологический анализ, выполненный А. В. Ивановым, свидетельствует о том, что погребенный является мужчиной 30–40 лет.

У левой руки и частично под ней были обнаружен погребальный инвентарь (рис. 2: 1 ), представленный железными удилами, навершием пики, остатками топора, стременем и сбруйным кольцом. Часть находок была перекрыта завалившимся фрагментом пифоса из обкладки могилы. В районе поясницы погребенного зафиксированы мелкие фрагменты бронзовой пластинки, реконструировать которую не представляется возможным. Непосредственно под туловищем погребенного, в районе лопаток были отмечены три детали железной шкатулки.

Рис. 1. Месторасположение поселения Отузы 2 и воинского погребения в пределах раскопа

А – месторасположение поселения: 1 – Отузы 2; 2 – Отузы 3; 3 – Отузы 4; Б – расположение погребения на площади развала постройки а – материк; б – заполнение траншеи водовода; в – развал постройки

Рис. 2. План и общий вид воинского погребения на поселении Отузы 2

1 – план погребения (1 – фрагменты железной шкатулки; 2 – удила и навершие пики; 3 – топор и сбруйное кольцо; 4 – стремя; 5 – фрагмент бронзовой накладки); 2–4 – общий вид погребения с севера, юга и востока а – фрагменты керамики; б – камни; в – заполнение могилы; г – костный тлен

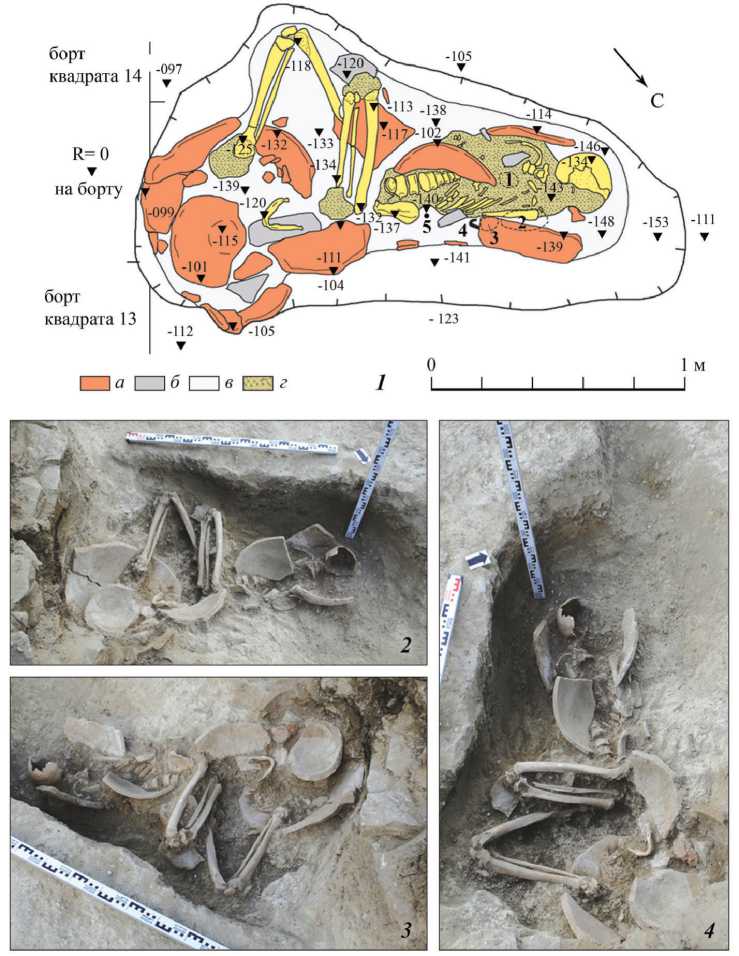

Коротко проанализируем предметы вооружения, а затем конского снаряжения и бытовые изделия. Железное навершие пики с четырехгранным в разрезе пером имеет заметно расширяющуюся в нижней части тщательно спаянную втулку (рис. 3: 4 ). Длина пера и втулки практически одинакова. Плечики пера не выражены, и изделие, по сути дела, является заостренным конусом. Нет сомнений в том, что публикуемые наконечники относятся к наиболее массовому для салтовцев VIII–X вв. типу бронебойных копий-пик. В степях Причерноморья они появляются еще на рубеже VII–VIII вв., совпав по времени с появлением кольчуги. Уже в середине Х в. они получают широкое распространение и становятся интернациональным оружием. Наиболее представительная крымская коллекция копий-пик происходит из поселения возле с. Русское Белогорского района ( Майко , 2014. С. 16–17). К сожалению, археологический контекст этих находок до конца неясен, а в данном случае у нас полностью документированный экземпляр. Очень близкие наконечники копий-пик, где перо практически не имеет плечиков и неотделимо от втулки, зафиксированы на Северском Донце в материалах воинских погребений Ржевского салтовского некрополя ( Сарапулкин , 2020. С. 101. Рис. 1: 3 ; С. 102. Рис. 2: 19 ). Не исключено, что причины появления в Крыму подобных наконечников связаны с влияниями сал-товцев Подонья. Именно этими влияниями объясняется, например, появление подобных наконечников у племен Центрального и Северо-Западного Кавказа ( Каминский, Каминская-Цокур , 1997. С. 63–64).

Вторым предметом вооружения является фрагмент железного топора. К сожалению, в удовлетворительном состоянии сохранился только его обух (рис. 3: 3 ). Конечно же, исходя из сохранности, определить его тип сложно. Тем не менее совершенно очевидно, что он не относится к боевым топорам-чеканам аланского типа. На сегодняшний день можно говорить о двух вариантах топоров, типологически близких нашему. Они хорошо известны специалистам. Отличает их длинное массивное узкое лезвие, нижний край которого с большей или меньшей степенью оттянут вниз. Самое главное заключается в том, что топоры этих вариантов имеют короткий молоткообразный обух. В качестве примера наиболее многочисленного варианта, нижний край лезвия которых практически не оттянут, можно привести экземпляры из раскопок 1958–1959 гг. Правобережного Цимлянского городища ( Плетнева , 1994. С. 378. Рис. 41: 3, 4 ), катакомбы 73 Дмитриевского могильника ( Плетнева , 1989. С. 75. Рис. 35, 73). Согласно проверенной временем типологии А. В. Крыганова, они выделены в отдельный вариант ( Крыганов , 1989. С. 102. Рис. 3: 19, 20 ). Два подобных топора из Сухо-гомольшанского некрополя ( Аксенов, Михеев , 2006. С. 219. Рис. 17: 1 ; С. 283. Рис. 81: 7 ) отнесены авторами к хозяйственным изделиям, хотя подчеркивается факт их универсальности и обнаружения в одном комплексе с предметами вооружения. Второй вариант имеет заметно оттянутый вниз нижний край лезвия и короткий, но очень массивный обух, равный по ширине щечкам топора, близкий нашему изделию. Подобные экземпляры представлены топорами из катакомбы 7 Дмитриевского могильника ( Плетнева , 1989. С. 75. Рис. 35: 7 ), поминального всаднического комплекса V Сухогомольшанского некрополя ( Аксенов, Михеев , 2006. С. 221. Рис. 19: 7 ) и изделием из подъемного материала поселения Русское в Белогорском районе Республики Крым ( Майко , 2014. С. 25. Рис. 1: 7 ).

Рис. 3. Погребальный инвентарь воинского захоронения на поселении Отузы 2

Конское снаряжение, вооружения и бытовые предметы ( 1–8 – железо)

Оба проанализированных варианта этих топоров отнесены С. И. Владимировым к хозяйственным ( Владимиров , 2017. С. 279. Рис. 15). Судя по всему, датировать топоры, как и проанализированные выше наконечники копий, надо не ранее первой половины Х в.

К предметам конского снаряжения относится железное стремя с обломанными концами (рис. 3: 2 ). Имело ли оно арочную форму, характерную для сал-тово-маяцких древностей, или округлую, сказать тяжело. Изделие сохранилось плохо, но, тем не менее, жгуты на подножке нашего экземпляра неразличимы. Для салтовских древностей такие стремена выделены А. В. Крыгановым в тип 2 овальных изделий с выгнутой наружу подножкой и округлой петлей. Исследователь считал, что они более характерны для волжских болгар и территории Южного Урала ( Крыганов , 1989. С. 105). Действительно, в несравненно большем количестве такие стремена характерны для печенежско-гузских комплексов. Например, в Беловежском могильнике они являются преобладающим типом, сосуществуя со стременами округлой формы, где отверстие для пут прорезано в расплющенной верхней части изделия. Более того, в погребении кургана 54 данного некрополя одно из пары стремян так же, как и наше, выковано без жгутов ( Плетнева , 1990. С. 71. Рис. 16). Исследовательница логично считала его противоположным тому, которое использовалось для посадки на лошадь. На основании технологических отличий от классических салтовских стремян датируются они первой половиной Х в.

Такая особенность обряда, как наличие одного стремени, в единичных случаях известна для салтовских некрополей Северского Донца. Единичное стремя встречено, например, в воинском погребении 75 салтовского Ржевского могильника ( Сарапулкин , 2020. С. 103. Рис. 3: 3 ). Одно стремя овальной формы с округлой подножкой и прямоугольным ушком известно в погребальном инвентаре богатого захоронения 501 Крюковско-Кужновского могильника в Западном Поволжье ( Зеленцова , 2018. С. 292. Рис. 9: 2 ), также содержавшего копье и топор. Изделие на основании многочисленных предметов этнографического костюма четко датируется первой половиной Х в.

К комплексу конского снаряжения относятся и двусоставные удила с восьмерковидным окончанием стержней грызел со стержневыми псалиями (рис. 3: 1). Они традиционно имеют вкованную трапециевидную пластину с отдельным подквадратным пазом для крепления ремня оголовья. При этом неподвижные петля для псалиев и петля для поводного ремня развернуты в разных плоскостях, перпендикулярно друг другу. Наш экземпляр относится к варианту удил, пасалии которых, подквадратные в разрезе, гладкие без какой-либо профилировки. Большое разнообразие изделий и отсутствие стандартизации не позволяют пока предложить уверенного типологического членения этой категории находок. Актуальность этого очевидна, поскольку такие удила – своеобразная визитная карточка этой части конского снаряжения населения Хазарского каганата для второй половины IX – первой половины Х в. Какое-то время они, безусловно, сосуществуют с удилами с S-видными псалиями. Ярким подтверждением является хорошо известный поминальный комплекс № 3 воина-всадника с территории Верхнего Подонечья (Аксенов, 2005. С. 365. Рис. 3: 2, 9). Судя по хронологической таблице С. А. Плетневой (Плетнева, 1981. С. 148. Рис. 36: 35), удила такого типа в Подонье получают наибольшее распространение именно на рубеже IX–X вв. На основании современных хронологических построений, по крайней мере, с середины IX в. в кремационных захоронениях Подонья встречены исключительно удила со стержневыми псалиями (Крыганов, 1989. С. 107; Аксенов, 2005. С. 358).

В состав конского снаряжения, зафиксированного в могиле, входило и одно железное сбруйное кольцо (рис. 3: 7 ). По справедливым наблюдениям специалистов, отдельные соединительные кольца – достаточно частая находка в воинских погребениях всадников, где они являлись соединением для разного типа ременной экипировки коней или составной частью удил ( Аксенов, Михеев , 2006. С. 121).

Безусловное своеобразие погребальному инвентарю рассматриваемого захоронения на поселении Отузы 2 придает находка железных деталей от т. н. салтовских шкатулок. Они представлены защелкой замка, принадлежащей к варианту изделий, конец которых заканчивается кругом. При помощи подвижного механизма защелка крепилась к центральной оковке шкатулки (рис. 3: 5 ). В состав изделий входила, вероятно, и скрепляющая деревянные стенки шкатулки п-образная скоба (рис. 3: 6 ). Наиболее ярким элементом деталей шкатулки является полностью сохранившийся короб-кожух от ее замка, длинные грани которой слегка, а короткие заметно вогнуты (рис. 3: 8 ). Все детали принадлежат к первому типу салтовских замков, детально проанализированных в литературе ( Михеев , 1985. Рис. 33: 13 ). Реконструировать функциональное предназначение всех железных деталей шкатулок помогает случайная уникальная находка полностью сохранившегося комплекта, сделанная возле с. Сухая Гомольша. Она полностью опубликована, что избавляет от повторений ( Колода , 2009. С. 5–15).

Железные накладки на деревянные сундуки или ларцы в стратиграфических горизонтах и заполнении жилых построек крымских городов и крупных сельских поселений VIII – первой половины Х в. – находка достаточно обычная. Так, в средневековой Сугдее известно как минимум четыре короба-кожуха от замков, отличающиеся величиной боковых граней и соотношением длины и ширины ( Майко , 2020. С. 292. Рис. 124: 1–4 ). Известны они и в составе клада железных изделий поселения Кордон-Оба ( Баранов , 1990. С. 83. Рис. 27: 5 ). Целая коллекция получена в ходе раскопок городища на плато Тепсень. Это и коробы-кожухи ( Майко , 2004. С. 223. Рис. 128: 5, 7, 10, 11 ), и боковые накладки (Там же. С. 220. Рис. 126: 9 ). Необходимо признать их широкое распространение на полуострове, особенно в крупных центрах.

Другая ситуация с находками подобных изделий в погребениях. Тут они до сего дня единичны. В Таврике до публикуемой находки они вообще были неизвестны. В Подонье, в достаточно полно исследованном Сухогомольшанском могильнике обнаружено всего два экземпляра коробов-кожухов в богатом поминальном комплексе III, связанном с урновой кремацией 227 (Аксенов, Михеев, 2006. С. 257. Рис. 55: 5, 6). В этот же комплекс, как и в нашем случае, входили удила, правда, с S-видными псалиями, круглое сбруйное кольцо, стремена и наконечник копья, а также ножи, топор, фибула (Там же. С. 256–257). Все предметы вооружения были специально деформированы перед попаданием в могилу. Важно отметить, что в этом же комплексе встречены и фрагменты накладок на шкатулку, в частности фигурная аппликация (Аксенов, Михеев, 2006. С. 257. Рис. 55: 4). Встречены такие накладки и в погребении 189 биритуального могильника Красная Горка. Из кремаций могильника Лысый Горб происходят детали от деревянных шкатулок (Аксенов, Воловик, 1999. Рис. 1: 11, 12; 2: 6, 7).

Интересно отметить, что обряд помещения шкатулки и деталей от нее в погребение на территории Таврики имеет давние традиции. В частности, он был характерен для варварского населения полуострова первых веков н. э. Это доказывают многочисленные находки в погребениях Усть-Альминского и других подобных некрополей ( Труфанов , 2020. С. 199. Рис. 17: 13, 18 ).

Для окончательной узкой датировки рассматриваемого погребения воина-всадника на поселении Отузы 2 материала, к сожалению, недостаточно. Основываясь только на позднем варианте стремени, можно предположить, что захоронение было совершено в первой половине Х в., ближе к середине столетия.

С одной стороны, состав погребального инвентаря типичен для кремационных погребений и поминальных комплексов воинов-всадников салтово-маяцкой культуры Подонья. Так, в поминальном комплексе № 1 с территории Верхнего Подонечья, не содержавшем топора и сбруйного кольца, он дополнен ножом и саблей ( Аксенов , 2005. С. 363. Рис. 1). Поминальный же комплекс № 3 из этого же памятника по составу вооружения аналогичен нашему, но богаче (Там же. С. 365–366). Воинские погребения грунтового Ржевского могильника Северского Донца имеют по большей части простейший, также близкий нашему, состав предметов вооружения ( Сарапулкин , 2020. С. 97–106). При этом надо, конечно, учитывать, что на количество предметов вооружения в той или иной могиле влияло множество факторов, среди которых социальный ранг погребенного был далеко не единственным (Там же. С. 102–103).

С другой стороны, в составе погребального инвентаря публикуемого захоронения есть и заметные отличия от салтовского. Это, прежде всего, поздний тип стремян, ставший характерным уже для печенежских и гузских всадников, и топор, который в воинских погребениях и других салтовских комплексах Подонья встречается намного реже, нежели боевые топоры.

Подводя итоги, необходимо отметить следующее. Погребения, зафиксированные на салтовских поселениях Таврики, до сего дня являются единичными. Все они подробно проанализированы, что избавляет от повторений. Четыре обнаружено на территории городища Артезиан. Одно из них было совершено в котловане засыпанной полуземлянки, а остальные три – рядом с постройками и ритуальными комплексами (Винокуров, Пономарев, 2016. С. 46). В частности, поза погребенной женщины в могиле 14 этого городища в скорченном положении, с небольшим разворотом на бок, с согнутыми нижними конечностями (Там же. С. 45. Рис. 1: 4) близка нашему погребенному. Схож и археологический контекст. Напомним, что погребение 14 было совершено в грунтовой яме, выкопанной в частично засыпанном на тот момент котловане заброшенной хозяйственной полуземлянки, функционировавшей не позднее первой половины IX в. В двух могилах отмечено нарушение целостности скелета, связанное, по мнению исследователей, с обрядом обезвреживания погребенного. Три могилы выявлены на поселении Осовины I и одна – Героевка 6 (Там же. С. 47). Подобные погребения на поселениях хорошо известны и за пределами полуострова, в Подонье и Приазовье. Наиболее ярким примером является богатое женское погребение на городище Мохнач, совершенное также в аналогичной нашему погребенному позе (Колода, 2011. С. 264. Рис. 2). Преобладает точка зрения о ритуальном характере погребений, связанных с различными, до конца нам не ясными причинами1.

Таким образом, перед нами первое для салтово-маяцкой культуры полуострова четко документированное воинское погребение. Уникальность его еще и в том, что оно совершено на поселении. Уникален и обряд захоронения. Можно вполне аргументированно предположить, что покойный был наспех втиснут в не подходящую по размерам быстро выкопанную в жилище яму. По счастью, обнаруженный в процессе копания пифос послужил обкладкой стенок, но его не хватило, и была использована находившаяся под рукой фрагментированная керамика из этого же жилища. При этом, исходя из антропологического анализа, возможно, было произведено обезвреживание костяка. Судя по самому керамическому комплексу и погребальному инвентарю, произошло это в первой половине Х в. в период прекращения функционирования салтовских поселений Таврики из-за усиливавшегося печенежского присутствия.

Список литературы Погребение воина-всадника на салтово-маяцком поселении Отузы 2 в Юго-Восточном Крыму

- Аксенов В. С., 2005. Новые поминальные комплексы воинов-всадников салтовского времени с территории Верхнего Подонечья // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 4. Донецк: Донецкий нац. ун-т. С. 357–368.

- Аксенов В. С., Воловик С. И., 1999. Новый салтовский могильник в верхнем Подонечье // Донская археология. № 3–4. С. 34–40.

- Аксенов В. С., Михеев В. К., 2006. Население Хазарского каганата в памятниках истории и культуры «Сухогомольшанский могильник VIII–X вв.». Киев; Харьков. 306 с. (Хазарский альманах; т. 5.)

- Баранов И. А., 1990. Таврика в эпоху раннего средневековья (салтово-маяцкая культура). Киев: Наукова думка. 168 с.

- Винокуров Н. И., Пономарев Л. Ю., 2016. Салтово-маяцкие погребения на городище Артезиан // Таврические студии. № 10. С. 44–50.

- Владимиров С. И., 2017. Вооружение и военное дело населения Доно-Донецкой лесостепи во второй половине VIII – начале X вв. (салтово-маяцкая культура) [Электронный ресурс]: дис. … канд. ист. наук. Воронеж. 310 с. URL: http://www.science.vsu.ru/dissertations/4713/Диссертация_Владимиров_С. И..pdf (дата обращения: 10.04.2023).

- Зеленцова О. В., 2018. Поясные наборы «венгерского» облика из могильников поволжских финнов Правобережья Волги // III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. Будапешт. С. 279–304.

- Каминский В. Н., Каминская-Цокур И. В., 1997. Вооружение племен Северного Кавказа в раннем Средневековье // Историко-археологический альманах. Вып. 3. Армавир: Армавирский краевед. музей. С. 61–69.

- Колода В. В., 2009. К вопросу о салтовских сундучках-ларцах // Харьковский археологический сборник. Вып. 4. Харьков. С. 5–15.

- Колода В. В., 2011. К вопросу о погребениях на поселениях (на примере богатого женского захоронения на городище Мохнач) // Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник. Вып. 10. Харьков. С. 261–272.

- Крыганов А. В., 1989. Вооружение и войско населения салтово-маяцкой культуры (по материалам могильников с обрядом трупосожжения) // Проблемы археологии Поднепровья. Днепропетровск: Днепропетровский гос. ун-т. С. 98–114.

- Майко В. В., 2004. Средневековое городище на плато Тепсень в юго-восточном Крыму. Киев: Академпериодика. 316 с.

- Майко В. В., 2014. Вооружение и конское снаряжение праболгар Крыма первой половины X в. // Военная археология: сб. материалов Проблемного Совета «Военная археология» при ГИМ. Вып. 3. М. С. 15–28.

- Майко В. В., 2020. Сугдея в конце VII – первой половине X века. Симферополь: Колорит. 312 с.

- Михеев В. К., 1985. Подонье в составе Хазарского каганата. Харьков: Вища школа. 148 с.

- Плетнева С. А., 1981. Салтово-маяцкая культура // Степи Евразии в эпоху Средневековья / Отв. ред. С. А. Плетнева. М.: Наука. С. 62–74, 148–165.

- Плетнева С. А., 1989. На славяно-хазарском пограничье. Дмитриевский археологический комплекс. М.: Наука. 288 с.

- Плетнева С. А., 1990. Печенеги и гузы на Нижнем Дону (по материалам кочевнического могильника у Саркела – Белой Вежи). М.: ИА АН СССР. 103 с.

- Плетнева С. А., 1994. Правобережное цимлянское городище. Раскопки 1958–1959 гг. // МАИЭТ. Вып. IV. Симферополь. С. 271–396.

- Сарапулкин В. А., 2020. Воинские погребения Ржевского могильника салтово-маяцкой культуры // Via in Tempore. История. Политология. Т. 47. № 1. С. 97–106.

- Труфанов А. А., 2020. Металлические детали шкатулок из варварских погребений Крыма I–IV вв. н. э. // История и археология Крыма. Вып. XII. С. 163–200.