Погребение всадника конца V - первой половины VI в. из могильника Шоссейное калининградской области (предварительное сообщение)

Автор: Скворцов К.Н., Хохлов А.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования отдела оxранныx раскопок института арxеологии РАН

Статья в выпуске: 232, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена находка захоронения всадника, датирующегося с конца 5-го по 6-ое столетие на могиле Шоссейного (Калининградская область) в 2012 году. Ассоциация четко выделяется из-за разнообразия и богатство могильных товаров. Его можно сравнить с захоронениями так называемых лидеров на поздней стадии в период Великой миграции народов.

Балты, эстии, эпоха великого переселения народов,

Короткий адрес: https://sciup.org/14328588

IDR: 14328588

Текст научной статьи Погребение всадника конца V - первой половины VI в. из могильника Шоссейное калининградской области (предварительное сообщение)

Грунтовый могильник, о котором пойдет речь, впервые был обнаружен в 2006 г. у пос. Шоссейное (Гурьевский район Калининградской области). Он размещается на северной пологой части моренной возвышенности, на левом берегу безымянного ручья, в 1,5 км южнее берега Калининградского залива, рядом с бывшим имением Maulen, Kr. Königsberg (ныне не существует) (рис. 1). Памятник в довоенное время не был известен, первые сведения о нем поступили от сотрудника Самбийской археологической экспедиции (САЭ) ИА РАН Э. Б. Зальцмана, который при осмотре несанкционированного песчаного карьера выявил следы разрушенных древних погребений. В 2007 г. отряд САЭ провел спасательные раскопки на этом разрушаемом карьером грунтовом могильнике ( Скворцов , 2008). Была вскрыта площадь около 200 м2, исследовано 35 захоронений, совершенных, по большей части, по обряду кремации, в урнах и без них, датирующихся II–VIII вв. Часть погребальных комплексов, судя по стратиграфическим наблюдениям, была повреждена еще в древности ( Скворцов , 2012. C. 115).

Настоящая публикация посвящена погребению всадника, сопровождавшегося захоронениями коней, которое по инвентарю существенно выделяется

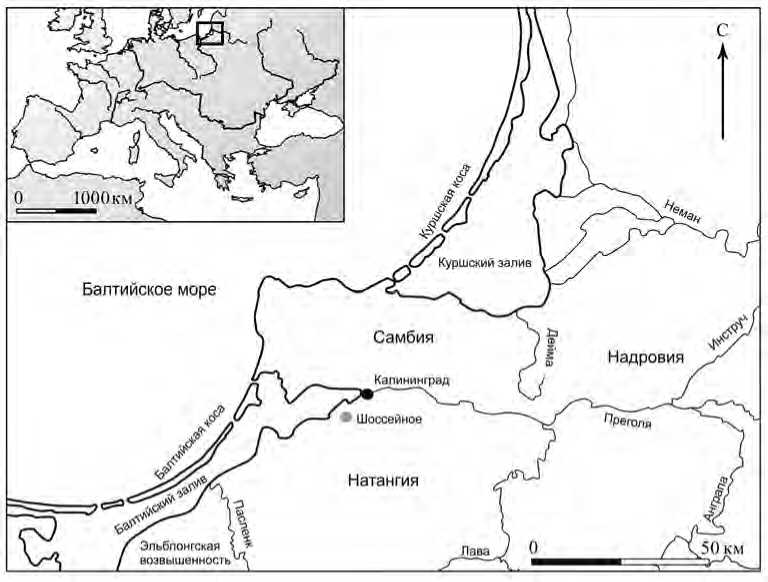

Рис. 1. Географическое положение могильника Шоссейное среди исследованных захоронений могильника Шоссейное1. По разнообразию, качеству и художественному уровню сопровождающих вещей оно сопоставимо с так называемыми вождескими погребениями позднего этапа эпохи Великого переселения народов (Скворцов, 2012. C. 9–12).

Погребение 36 в виде частично поврежденной могильной ямы было выявлено в стенке карьера. Часть металлических находок из комплекса и костные останки находились ниже могильной ямы на песчаной осыпи в переотложенном состоянии. На месте обнаружения погребения был разбит небольшой подпрямоугольной в плане формы раскоп, ориентированный по оси С–Ю, общими размерами около 9,5 м2. При осмотре территории и опросе местных жителей удалось выяснить, что часть грунта с территории, прилегающей к захоронению, была вывезена для подсыпки дороги в нескольких сотнях метрах западнее карьера. При обследовании участка этой дороги обнаружены фрагменты предметов, аналогичных находкам из погребения, а также кости коней, которые, по предварительному заключению д. биол. н. А. В. Зиновьева, совпадают с костными останками коней, выявленными in situ в погребении.

Уцелевшая часть могилы составила около 50 %. Обследованный комплекс представлял собой кремацию всадника, совершенную на стороне. Останки покойного были помещены в могилу в деревянном ящике, тлен от которого достаточно хорошо фиксировался. Погребение сопровождалось по предварительным данным захоронением не менее пяти коней2.

Погребальный инвентарь выделяется по своему богатству и разнообразию. В его состав входили следующие предметы, обнаруженные в заполнении могильной ямы:

– серебряная позолоченная пальчатая фибула типа Пурда (Purda) (рис. 2, 5 )3. Известно еще несколько находок фибул этого типа в ареале ольштынской группы, а также единичная довоенная находка на Самбийском полуострове – бронзовая фибула из могильника Доброе/Rantau «Hünenberg» ( Hilberg , 2009. Taf. 1, 4 ; 16, 120 ; 32, 282 ). В погребении 246 мазурского могильника Косево (Kosewo/Alt-Kossewen) вместе с фибулой типа Пурда находилась и фибула типа Чонград (Csongrád) по терминологии Ф. Хильберга (Ibid . , 2009. S. 95–98). Последние, в основном, датируются концом V – началом VI в. ( Bierbrauer , 1993. S. 322–324; Koch , 1998. S. 223, 224), что может определять дату как косевского погребения 246, так и погребения 36 могильника Шоссейный4;

– две бронзовые пряжки (рис. 2, 3, 4 ) с обоймицами и с рамками овальной и В-образной форм с прямоугольными площадками у основания язычка, украшенные гравированным орнаментом. Подобные пряжки хорошо известны в местных древностях эпохи Великого переселения народов ( Скворцов , 2010а. C. 71, 75);

– два бронзовых пинцета (рис. 2, 6 ) с циркульным орнаментом;

– немногочисленные мелкие фрагменты нескольких лепных керамических сосудов;

– фрагменты железного ножа с остатками деревянной рукояти.

В заполнении могильной ямы со скелетами коней обнаружены многочисленные предметы, относящиеся к конскому снаряжению: железные кольчатые удила, бронзовые пряжки от узды, многочисленные серебряные заклепки со сферическими навершиями и другие находки.

В переотложенном состоянии обнаружены два железных наконечника копья (рис. 2, 1, 2 ), близкие к типу Казакявичюс II. В литовских древностях такие наконечники датируются V–VII вв. ( Казакявичюс , 1988. С. 38, 39). Аналогичные

Рис. 2. Инвентарь из погребения всадника № 36 могильника Шоссейное

1, 2 – наконечники копий железные; 3, 4 – пряжки бронзовые; 5 – фибула серебряная позолоченная; 6 – пинцет бронзовый копья обнаружены Р. Клебсом в погребениях 1 и 4 могильника Варникам (Первомайское), наконечники такого типа также широко известны в V–VI вв. в регионе Балтийского моря не только в ареале балтов, но и в местах болотных жертвоприношений в Дании (Hilberg, 2009. S. 328). На осыпи под стенкой карьера, в которой сохранилась часть могильной ямы, также были найдены элементы конского снаряжения: многочисленные железные кольчатые удила, серебряные заклепки со сферическими навершиями; разнообразные бронзовые пряжки от упряжи и подпруги, в основном, с рамками В-образной формы с прямоугольными площадками у основания язычка и, зачастую, с обойми-цами.

Снаряжение одного из разрушенных экскаватором конских захоронений, относящихся к погребению 36, отличалось особым богатством. В его состав входили:

– железные удила с деталями из позолоченной бронзы и серебра (тип I по J. Oexle), датирующиеся по многочисленным аналогиям концом V – началом VI в. ( Oexle , 1992. S. 39–43);

– многочисленные серебряные заклепки;

– две налобные бронзовые золоченые подвески-лунницы (см. цв. вклейку, рис. XVIII, 3, 4 ) со стилизованными изображениями голов хищных птиц, выполненные в I германском зверином стиле;

– четыре бронзовых золоченых четверика (рис. XVIII, 1, 2, 5, 6 ), оформленных в I германском зверином стиле, в том числе с антропоморфными изображениями;

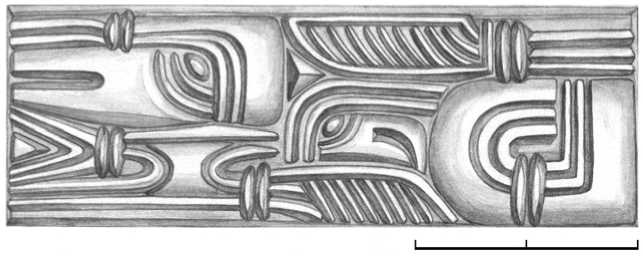

– разнообразные седельные накладки (рис. 3) с декором (также в I германском зверином стиле) в виде борющихся животных и людей ( Salin , 1904. S. 222, 223; Haseloff , 1981. S. 180–196), изготовленные методом тиснения серебряных пластин. Интересен тот факт, что часть из этих пластин, по всей видимости, была сделана тем же мастером и теми же инструментами (штемпелем), что и тисненые пластины из погребений 1 и 4 могильника Варникам. Возможно, это связано с тем, что могильник Шоссейное находится восточнее Варникама на том же отрезке сухопутных дорог от Самбийского полуострова к устью Вислы. Датировать данные пластины следует, вероятно, как и аналогичные предметы из погребений Варникама, концом V – началом VI в. ( Hilberg , 2009. S. 319–321).

Итак, судя по сопровождающему инвентарю, погребение 36 могильника Шоссейный, относится к концу V – первой половине VI в., находки из него имеют ряд аналогий в материалах, происходящих с территории Скандинавии и островов Балтийского моря.

Подобного рода захоронения, как правило, обнаруживаются уже в разрушенном состоянии, что не позволяет зафиксировать источник во всей его полноте. Тем не менее эти находки представляют особый интерес для изучения этносоциальной ситуации в ареале самбийско-натангийской культуры на позднем этапе Великого переселения народов. Следует отметить, что материал по данной проблеме до недавнего времени был весьма скуден. По сути, единственным источником, к которому апеллировали исследователи при упоминании богатых погребений самбийско-натангийской культуры на позднем этапе Великого переселения народов, были погребения 1 и 4 могильника Варникам, обнаруженные 136 лет назад Р. Клебсом ( Klebs , 1878; Tischler, Kemke , 1902. S. 41, 42. Taf. XIII; XV, 9, 10 ). Информация об этих погребениях наиболее упоминаема в археологических изданиях, касающихся данной проблематики ( Åberg , 1919. Abb. 149, 154; Gaerte , 1929. Abb. 232, b ; 240, 244, 245; Кулаков , 1990. C. 64, 100. Tабл. VI, 8, 9 ; 1997; 2007. C. 339, 340; Nowakowski , 1996. S. 41, 42. Taf. 77, 79; 2007. S. 151, 152; Kulakov , 1997. S. 595–628; Bitner-Wró-blewska , 2001. P. 121–127; Nowakowski , 2009. S. 311–342). Реже в данном контексте упоминаются всадническое погребение могильника Варенген/Warengen (Kr. Samland) и некоторые другие находки, относимые рядом исследователей к престижным воинским захоронениям позднего этапа Великого переселения

Рис. 3. Погребение № 36 могильника Шоссейное.

Элемент декора оковки седла, выполненный в I германском зверином стиле народов (Hilberg, 2009. S. 331. Fundliste 22. Abb. 9, 11, 16; 22, 5, 6; Казанский, 2010. C. 47).

Проблема недостатка сведений по данному вопросу усугубляется тем фактом, что все находки из погребений могильника Варникам исчезли в конце Второй мировой войны. Единственный источник, к которому могут обратиться современные исследователи, – довоенные публикации, в которых представлены лишь рисунки и развернутые описания отдельных находок из этих погребений, а некоторые вещи упомянуты только эпизодически.

За последние 15 лет кроме захоронения 36 из могильника Шоссейное было обнаружено еще несколько погребальных комплексов позднего этапа эпохи Великого переселения народов. По многим признакам они сопоставимы с комплексами представителей элиты эстиев из могильника Варникам, и на сегодняшний день являются единственными материальными свидетельствами наличия родовой знати в землях эстиев в конце V – первой половине VI в.

К данным комплексам относятся:

– погребение 21, обнаруженное в 1997 г. при раскопках грунтового могильника Кляйнхайде в Гурьевском районе Калининградской области ( Скворцов , 1998; 1999. С. 50, 51; Кулаков , 2003. C. 130, 131);

– погребение 335, исследованное в 2008 г. при работах на грунтовом могильнике Митино (Гурьевский район Калининградской области) ( Скворцов , 2010а. C. 162–166; 2010b. C. 95, 96, 664–673; Skvorzov, Pesch , 2011. S. 219–438);

– частично разрушенное конское захоронение 1, выявленное в 2012 г. на территории могильника Логвиново/Kl. Medenau (Kr. Samland) в ходе разведок, проводившихся на территориях нескольких районов Калининградской области ( Skvortsov , 2013).

Материалы новых исследований дают возможность рассмотреть вопрос о так называемых вождеских погребениях Самбии на новом уровне. Ряд предварительных выводов можно сделать уже сейчас. В связи с тем, что большая часть найденных в этих погребальных комплексах изделий входит в круг скандинавских древностей, можно более пристально рассмотреть факт влияния, которое скандинавская «воинская» и «вождеская» культура оказывала на местную знать. Вероятно, оно осуществлялось, главным образом, в процессе торговых контактов скандинавов с населением устья Вислы и Самбийского полуострова, что не исключает возможности существования матримониальных связей родовой верхушки местного населения со скандинавами (Несман, 1989. C. 21; Bitner-Wróblewska, 2001. P. 124, 125; Skvortsov, 2012. S.169; Казанский, Мастыкова, 2013. С. 108).

В то же время отдельные вещи из погребения в Шоссейном напоминают экипировку варварских элит Среднего Дуная. Например, разнообразные под-вески-лунницы с головами хищных птиц (см. цв. вклейку, рис. XVIII, 3, 4 ) или фантастических зверей хорошо известны в вождеских погребениях лангобардов первой половины – середины VI в. на территории современных Моравии, Венгрии, Австрии ( Werner , 1962. Taf. 40, 1, 2 ; Tejral et al. , 2011. Abb. 28, 15 ; 121, 7 ). Возможно, речь идет об общеевропейских элементах престижной «княжеской» культуры.

Необходимо отметить, что все могильники, на которых обнаружены такие погребальные комплексы, приурочены либо к местам добычи янтаря, либо располагаются на основном отрезке торгового пути от Самбии к устью Вислы, продолжая тенденции, возникшие в эпоху римского влияния. Насколько можно судить по археологическим данным, янтарь и в эпоху переселения народов оставался востребованным товаром.

Описанные выше захоронения, выделяющиеся разнообразием и богатством погребального инвентаря, можно интерпретировать как захоронения представителей родовой знати, которые, возможно, контролировали как основные древние сухопутные дороги, так и предполагаемый каботажный путь вдоль берега Вис-линского залива и морского побережья Самбии ( Кулаков , 2007. C. 340; Казанский , 2010. C. 46–48; Казанский, Мастыкова , 2013. С. 108, 109). Не исключено, что в древнем обществе эстиев существовал некий объединяющий властный элемент, который мог не только контролировать торговые пути, но и инициировать дипломатическую миссию, о чем свидетельствует упомянутое Кассиодором посольство эстиев с янтарными дарами к остготскому королю Теодориху Великому, совершенное около 523–525 гг. ( Хенниг , 1961. C. 60, 61).

Список литературы Погребение всадника конца V - первой половины VI в. из могильника Шоссейное калининградской области (предварительное сообщение)

- Казакявичюс В., 1988. Оружие балтских племен II-VIII веков на территории Литвы. Вильнюс: Мокслас. 160 с.

- Казанский М. М., 2010. Скандинавская меховая торговля и «Восточный путь» в эпоху переселения народов//Рим и варвары: от Августа до Августула. Кишинев: Высшая антропологическая школа. C. 17-127. (Stratum plus; № 4/2010).

- Казанский М. М., Мастыкова А. В., 2013. О морских контактах эстиев в эпоху Великого переселения народов//Археология Балтийского региона. СПб. С. 97-112.

- Кулаков В. И., 1990. Древности пруссов VI-XIII вв. М: Наука. 168 с. (САИ; вып. Г1-9).

- Кулаков В. И., 1997. Варникам. Древности прусских вождей//Гiстарычна-Археалагiчны зборник. № 12. C. 143-171.

- Кулаков В. И., 2003. История Пруссии до 1283 года. М: Индрик. 402 с.

- Кулаков В. И., 2007. Самбия и Натангия//Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э./Отв. ред. И. О. Гавритухин, А. М. Обломский. М: Ин-т археологии РАН. C. 333-343. (Раннеславянский мир: Археология славян и их соседей; Вып. 9).

- Несман У., 1989. Этнос и связи на Балтике в V -X веках нашей эры//Взаимодействие древних культур в бассейне Балтийского моря: Тез. докл. сов.-дат. симпозиума (Ленинград, ноябрь 1989 г.)/Отв. ред. В. М. Массон. Л.: Наука. С. 19-23.

- Скворцов К. Н., 1998. Отчет о раскопках, проведенных Натангийским отрядом БАЭ ИА РАН в 1997 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 21297.

- Скворцов К. Н., 1999. Работы Натангийского отряда Балтийской экспедиции//Археологические открытия 1997 года./Ред. В. В. Седов, Н. В. Лопатин. М.: Эдиториал УРСС. С. 50-51.

- Скворцов К. Н., 2008. Отчет по раскопкам грунтового могильника Шоссейное (Гурьевский район Калининградской области) Самбийской археологической экспедицией ИА РАН в 2007 году//Архив ИА. Р-1. Б/н.

- Скворцов К. Н., 2010а. Могильник Митино V-XIV вв (Калининградская область): по результатам исследований 2008 г. Ч. 1. М.: Тверская обл. тип. 302 с. (Материалы охранных археологических исследований; Т. 15).

- Скворцов К. Н., 2010б. Могильник Митино V-XIV вв (Калининградская область): по результатам исследований 2008 г. Ч. 2. М.: Тверская обл. тип. 806 c. (Материалы охранных археологических исследований; Т. 15).

- Скворцов К. Н., 2012. Новые находки памятников римского времени на побережье Вислинского залива//От Римского Лимеса до Великой Китайской Стены. Кишинев: Высшая антропологическая школа. C. 107-127. (Stratum plus; № 4).

- Хенниг Р., 1961. Неведомые земли. Т. 2. М.: Издательство иностранной литературы. 520 с.

- Äberg N., 1919. Ostpreussen in der Völkerwanderungszeit. Leipzig; Uppsala: Uppsala Akademiska bokhandeln. 175 S.

- Bierbrauer V, 1993. Die Dame von Ficarolo//Archeologia Medievale. T. XX. S. 303-332.

- Bitner-Wroblewska A., 2001. From Samland to Rogaland: East-West Connections in the Baltic Basin during the Early Migration Period. Warszawa: Panstwowe Muzeum Archeologiczne. 256 S.

- Gaerte W, 1929. Urgeschichte Ostpreußens. Königsberg: Gräfe und Unzer. 406 S.

- Haseloff G., 1981. Die germanische Tierornamentik der Völkerwanderungszeit. Bd. I. Berlin; New York: De Gruyter, Walter, Inc. 280 S.

- Hilberg V., 2009. Masurische Bügelfibeln. Studien zu den Fernbeiziehungen der völkerwanderungszeitlichen Brandgräberfelder von Daumen und Kellaren//Daumen und Kellaren-Tumiany i Kielary. Bd. 2. Neumünster: Wachholtz. 615 S. (Schriften des Archaologischen Landesmuseums. Bd. 9).

- Klebs R., 1878. Über einen Goldfund in Natangen//Schriften der königlichen physikalisch-ökonomischer Gesselschaft zu Königsberg. Bd. XIX. S. 4-5.

- Koch A., 1998. Bügelfibeln der Merowingerzeit im westlichen Frankreich. Mainz: Verlag des RömischGermanischen Zentralmuseums. 748 S.

- Kowalski J, 1991. Z badan nad chronologic okresu wdröwek ludöw na ziemiach zachodniobaltyjskich (faza E)//Archeologia Baltyjska: materialy z konferencji (Olsztyn, 24-25 kwietnie 1988 roku). Olsztyn: Osrodek Badan Naukowych im. W. Ktrzynskiego. S. 67-85.

- Kowalski J, 2000. Chronologia grupy elblskiej i olsztynskiej krgu zachodniobaltyjskiego (V-VII w.)//Barbaricum. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. T. 6. S. 203-248.

- Kulakov V., 1997. Gräber pruzzischer Stammesführer aus Warnikam//Eurasia Antiqua. Berlin: Zabern. Bd. 3. S. 595-626.

- Nowakowski W., 1996. Das Samland in der römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem römischen Reich und der barbarischen Welt//Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg. Sonderband 10. Marburg: Philipps-Universität. 169 S.

- Nowakowski W, 2007. East Prussia as a bridge between Eastern and Westen Europe: finds of the 5th to 8th centuries//The Merovingian Period-Europe without Borders. Archeology and history of the 5th to 8th centuries. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin. S. 145-155.

- Nowakowski W., 2009. Die Olsztyn-Gruppe und ihre historische Deutung//Jakobson F. Daumen und Kellaren-Tumiany i Kielary. Bd. I. Neumünster: Wacholtz. S. 415-421.

- Oexle J., 1992. Studien zu merowingerzeitlichem Pferdegeschirr am Beispiel der Trensen. Mainz: Zabern. 307 S.

- Salin B., 1904. Die Altgermanische Tierornamentik. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 388 S.

- Skvorzov K. N., 2012. The formation of patrimonial elite of Sambian-Natangain culture in Roman Period in the context of amber trade//Archaeologia Baltica. 18. № 2. S. 167-192

- Skvortsov К. N., 2013. The Amber Coast Masters: some observations on rich burials in the Sambian-Natangian culture ca. AD 500//Inter Ambo Maria: northern barbarians from Scandinavia towards the Black Sea. Kristiansand; Simferopol: Dolya. P. 352-364.

- Skvorzov K. N., Pesch A., 2011. Krieger, Dicke Vögel und gehörnte Pferde? Ein Sattelbeschlag aus Mitino (obl. Kaliningrad)//Archäologisches Korrespondenzblatt. Jhrg. 41. Heft 3. S. 419-438.

- Tejral J., StuchUk S., Cizmar M., Klanica Z., Klanicova S., 2011. Langobardische Gräberfelder in Mähren I/J. Tejral, D. Peters, Z. Loskotova (Hrsg.). Brno: Archäologisches Institut AW CR. 459 S.

- Tischler O., Kemke H., 1902. Ostpreussische Altertümer aus der Zeit der grossen Gräberfelder nach Christi Geburt. Königsberg: In Kommission bei Wilh: W. Koch. 106 S.

- Werner J, 1962. Die Langobarden in Pannonien. München:Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 195 S.