Погребения бронзового века Прибайкалья с нарушенной анатомической целостностью костяков

Автор: Новиков А.Г.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.6, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14736873

IDR: 14736873 | УДК: 930.26

Текст статьи Погребения бронзового века Прибайкалья с нарушенной анатомической целостностью костяков

На территории Прибайкалья большинство погребений бронзового века были нарушены (в той или иной степени) в древности: Мак-рушинский, Манзурский и Фофановский могильники, Обхой, Харансин I, Улан-Хада II, Шаманский Мыс, Улярба, Сарминский Мыс, Хадарта IV, Курма XI, Усть-Белая и др. [Георгиевская Г. М., 1974; Герасимов М. М., Черных Е. Н., 1975; Конопацкий А. К., 1977; 1982; Качалова Н. К., Черников С. С., 1992; Комарова М. Н., Шер Я. А., 1992; Горюнова О. И. и др., 1998; Новиков А. Г., 1998; 1999; Алтухов В. В., 2001; Горюнова О. И. и др., 2004; Горюнова О. И., Вебер А. В., 2002; 2003]. На археологических материалах факт ограбления могил фиксируется разрушением надмогильного и внутримогильного сооружения (полностью или частично), нарушением анатомической целостности костяка и, как правило, разбросом костей и сопроводительного инвентаря за пределами могильной ямы. Судя по костям, находящимся в сочленении, возможно предположить, что в момент ограбления (или осквернения) у покойных разложились не все связки и, следовательно, могилы разрушали их современники. На это указывает и хорошее знание ритуала захоронения: все надмогильные сооружения разрушены, как правило, над верхней половиной погребенного (где находился череп и обычно располагался основной сопроводительный инвентарь), в то время как ноги не были потревожены.

Таким образом, в большинстве случаев мы отмечаем нарушения анатомической целостности костяка в результате ограбления (или осквернения) могил. В настоящее время невозможно достоверно определить, с какой целью они были разрушены: ради наживы, осквернения или действия носили какой-то определенный ритуальный характер. Поэто- му в данной статье эти погребения не рассматриваются.

Цель предлагаемой работы – проведение предварительного анализа погребений бронзового века Прибайкалья с преднамеренно нарушенной анатомической целостностью костяков, совершенной до их захоронения. Подобные способы обращения с умершим приводят к археологически фиксируемым вторичным, расчлененным и парциальным погребениям [Зайцева О. В., 2005. С. 3]. На территории Прибайкалья «особые» погребения бронзового века отмечены в единичных случаях, что, вероятно, объясняется методическим уровнем раскопок. Специальные исследования, посвященные их изучению, для этого региона не проводились.

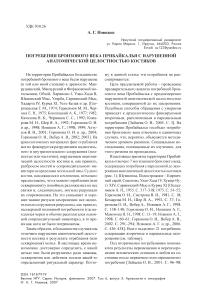

В настоящее время на территории Прибайкалья отмечено 7 могильников бронзового века, содержащих погребения с нарушенной до захоронения анатомической целостностью костяков (рис. 1): Шумилиха, Подострожное – Кирпичный сарай, Семеново, Улан-Хада IV, Хужир-Ну-гэ XIV, Сарминский Мыс и Курма XI [Окладников А. П., 1955. С. 317–318; 1975. С. 54–55; Горюнова О. И., Смотрова В. И., 1981. С. 18; Комарова М. Н., Шер Я. А., 1992. С. 37; Горюнова О. И., Вебер А., Новиков А. Г., 1998. С. 138–140; Горюнова О. И., Новиков А. Г., Мамонова Н. Н., 1998. С. 13–19; Новиков А. Г., 1998. С. 60–61; Горюнова О. И., Вебер А. В., 2002. С. 291–294; Новиков А. Г. и др., 2006. С. 436–438]. Всего выделено 21 погребение, содержащее вторичные и парциальные захоронения (см. таблицу).

Под вторичными погребениями понимаются результаты перемещения и перезахоронения человеческих останков в любом их состоянии после первичного или «временного» погребения [Зайцева О. В., 2001. С. 96–98;

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2007. Том 6, выпуск 3: Археология и этнография © А. Г. Новиков, 2007

Рис. 1. Карта-схема расположения могильников бронзового века Прибайкалья, содержащих вторичные и парциальные погребения:

1 – Подострожное – Кирпичный сарай; 2 – Семеново; 3 – Шумилиха; 4 – Улан-Хада IV; 5 – Хужир-Нугэ XIV; 6 – Сарминский Мыс; 7 – Курма XI

2005. С. 9]. Основанием для отнесения погребений к вторичным служат: отсутствие признаков ограбления могилы или ее разрушения мелкими хищниками (целые надмогильные и внутримогильные перекрытия, отсутствие отдельных костей человека в заполнении могильной ямы, отсутствие лаза животного) и нарушение анатомической целостности костяка (полное или частичное). Вероятно, до момента погребения покойных в земле их где- то выдерживали до полного или частичного разложения связок. Это могло происходить в силу объективных причин или в силу действий символического характера.

О. В. Зайцева выделяет среди вторичных погребений два вида: полностью экскарниро-ванные и частично экскарнированные. В первом случае перезахоронению подлежали полностью скелетированные трупы, распавшиеся на отдельные элементы. Во втором – произ-

Погребения бронзового века Прибайкалья с нарушенной анатомической целостностью костяка

На территории Прибайкалья в бронзовом веке среди вторичных погребений преобладают частично экскарнированные захоронения, т. е. при не полном разложении трупов (12 из 21). Наибольшее их количество отмечено на могильнике Хужир-Нугэ XIV. Судя по всему, время «выдерживания» покойных было относительно небольшим, но более долгим, чем зимний период.

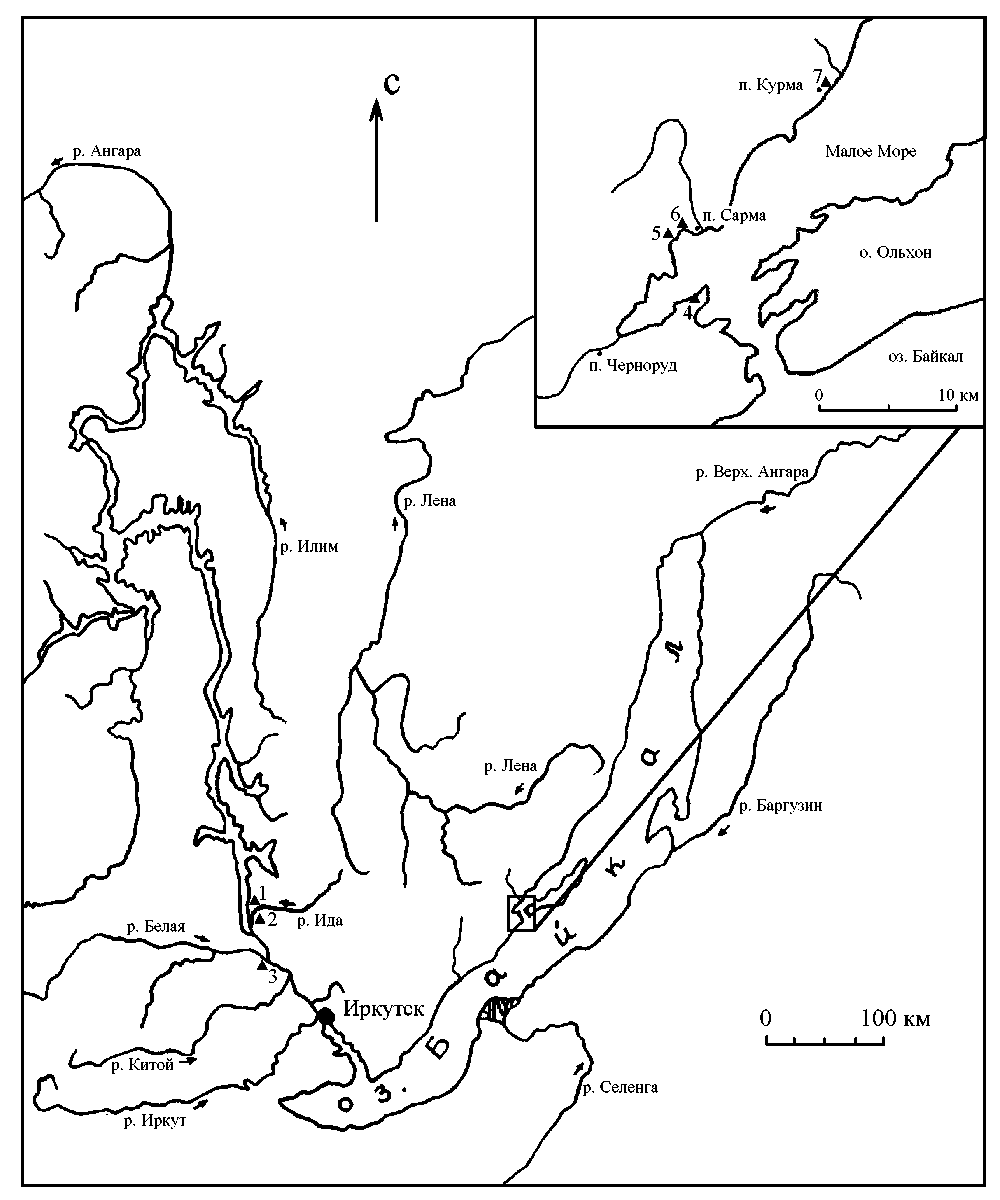

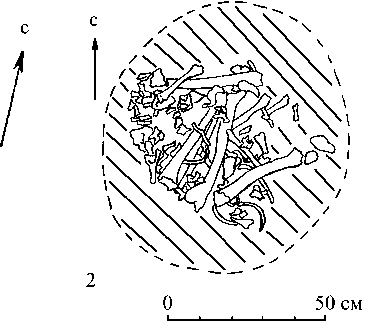

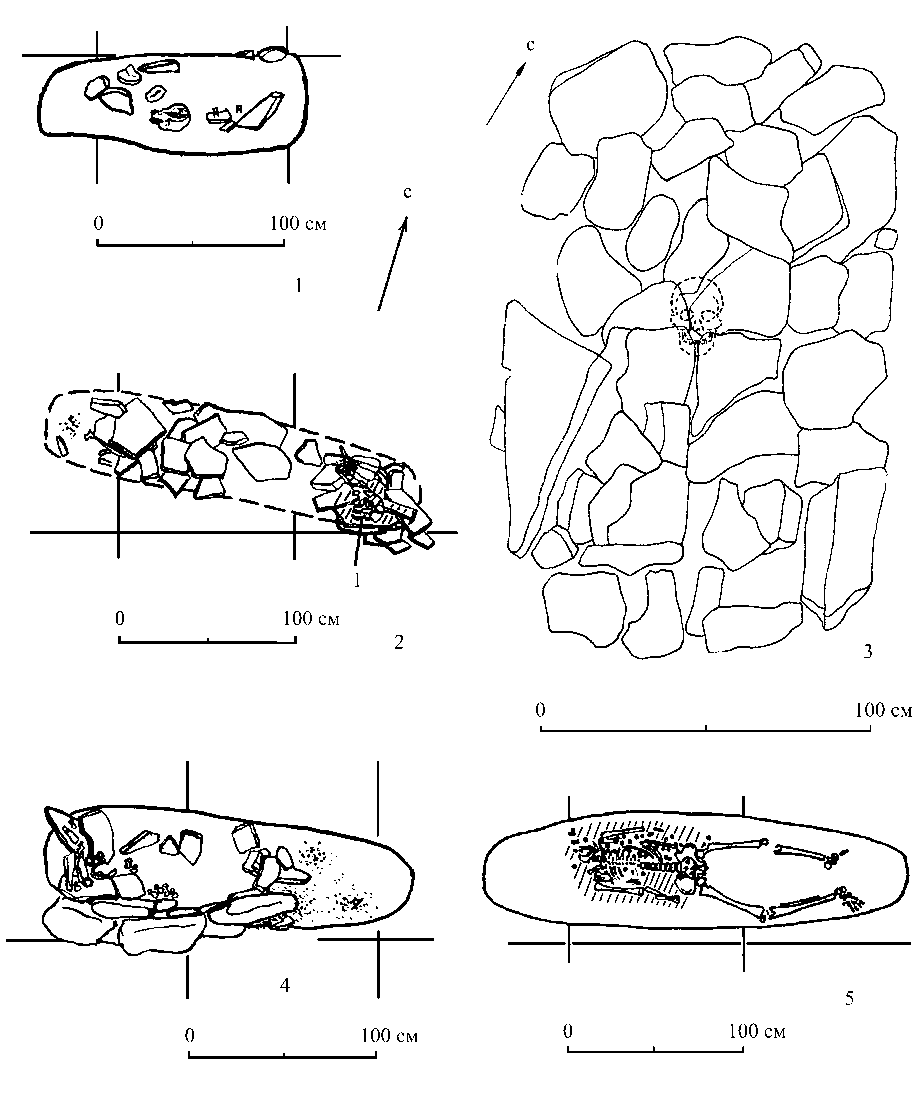

Степень разложения частично экскарниро-ванных трупов при вторичном захоронении была различной. Преобладают погребения, представленные не полным костяком, с частичным нарушением анатомического порядка, т. е. процесс их «выдерживания» не был продолжительным: Хужир-Нугэ XIV № 16, 17, 36-2, 53, 59-2, 63 (рис. 2). В погребении № 53 в головах покойного отмечено скопление костей от его верхней половины туловища, включая кости рук (часть из них – в сочленении); остальной костяк находился в анатомическом порядке (рис. 2, 2 ). Погребение № 36 – двойное (взрослый и ребенок), одноплоскостное (рис. 2, 4 ); погребение № 59 – двойное, ярусное. В трех случаях (№ 17, 53, 59-2) на костях отмечена охра. Из исследованных погребений: 3 костяка принадлежали детям, 1 – юноше, 2 – взрослым мужчинам. Из сопроводительного инвентаря во всех захоронениях (кроме № 17) отмечены украшения: пастовые бусинки и / или подвески из клыков благородного оленя.

В двух детских погребениях (№ 16 и 17) зафиксированы фрагменты керамики.

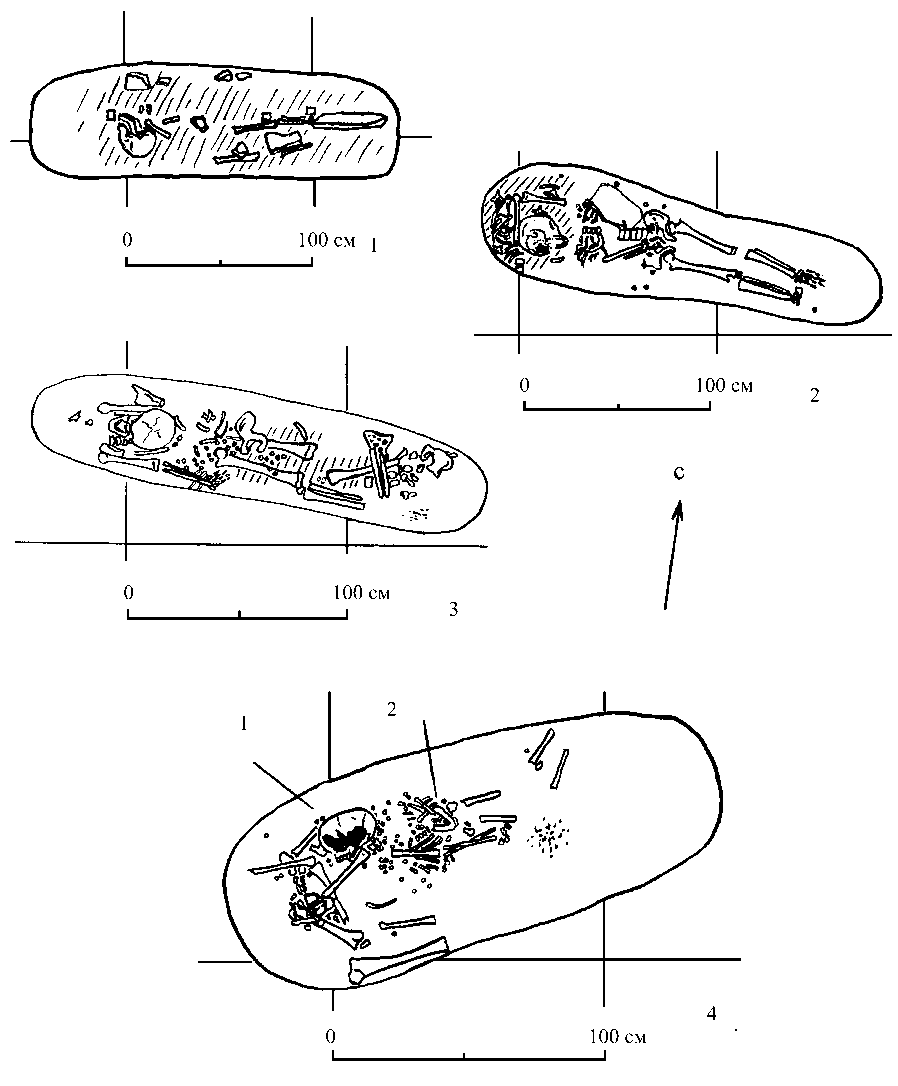

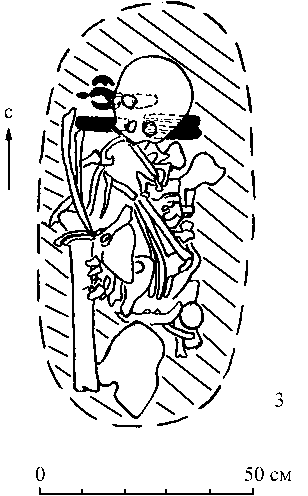

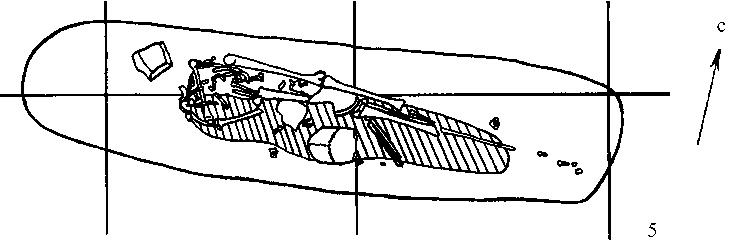

Выделяется шесть частично экскарниро-ванных погребений, кости в которых располагались компактными «кучами» (часть из них находилась в сочленении): Шумилиха № 22 (рис. 3, 3 ), Курма XI № 14 (рис. 3, 5 ), Хужир-Нугэ XIV № 77, 36-1, Улан-Хада IV № 4 (нижний ярус) (рис. 3, 4 ), Сарминский Мыс № 21. В трех первых из них отмечена охра; кости захоронения из Сарминского Мыса частично обожжены. Вероятно, останки умерших собирались после первичного погребения в какую-либо емкость и затем захоранивались в могилу. В половозрастном отношении: 5 костяков принадлежали взрослым (из них 2 – мужчины), 1 – ребенку. Три погребения выделялись по составу инвентаря. Захоронение с Улан-Хады представляло собой коллективное ярусное погребение, на нижнем уровне которого размещался женский костяк в полном анатомическом порядке, рядом с ним – «куча» костей мужчины. В числе сопроводительного инвентаря последнего – костяная скульптурка головы лося. В погребении № 22 Шумилихи в числе инвентаря найдены зооморфные подвески (стилизованные изображения медведей); в погребении № 14 Курмы XI – орнаментированная бедренная кость ребенка. Погребение Сарминского Мыса – без инвентаря.

Полностью экскарнированные вторичные погребения отмечены на могильниках Шуми-лиха (№ 4) и Хужир-Нугэ XIV (№ 28). В могилах зафиксированы компактные скопления

Рис. 2. Вторичные погребения могильника Хужир-Нугэ XIV:

1 – погребение № 16; 2 – № 53; 3 – № 59-2; 4 – № 36-1, 2

разрозненных человеческих костей (рис. 3, 1 , 2 ). В первом случае дно могилы и кости засыпаны охрой; сопроводительный инвентарь отсутствовал. Во втором – часть костных остатков обожжена в результате воздействия огня, разведенного непосредственно в могильной яме. Форма и размеры последней предполагали захоронение полного костяка. Погребение женское. В составе инвентаря – керамический сосуд и пастовые бусинки.

Парциальное (частичное, неполное) погребение – предполагает помещение в могилу только части тела умершего или его костных останков. На территории Прибайкалья в бронзовом веке выявлено два вида таких погребений: отдельные захоронения черепов и захоронения обезглавленного торса.

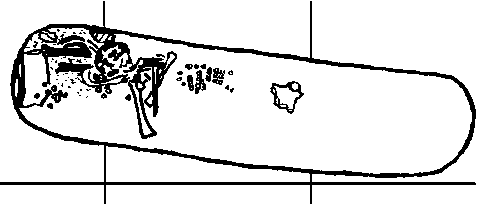

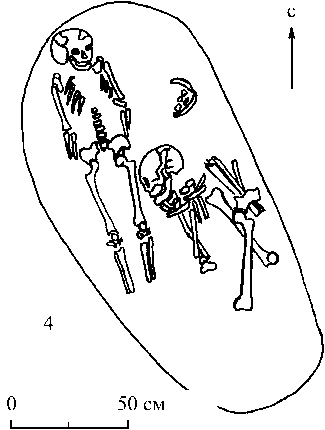

В настоящее время отмечено значительно больше погребений, содержащих один череп: Подострожное – Кирпичный Сарай № 1, Хужир-Нугэ XIV № 26, 40, 42 и 59-1 (рис. 4, 1–4 ). В первом случае мужской череп (вместе с нижней челюстью) располагался на своем основании; при нем сохранились украшения,

0 100 см

I_____________________________________________I____________________________________________I

0 50 см

I___________________________________________________________________________________________________I

Рис. 3. Вторичные погребения Прибайкалья:

1 – № 28 могильника Хужир-Нугэ XIV; 2 – № 4 могильника Шумилиха (по: [Бронзовый век Приангарья, 1981. С. 58, рис. 6. 2]); 3 – № 22 могильника Шумилиха (по: [Там же. С. 75, рис. 28. 2]);

4 – № 4 (нижний ярус) могильника Улан-Хада IV (по: [Древности Байкала, 1992. С. 190, рис. 44]);

5 – № 14 могильника Курма XI

Рис. 4. Парциальные погребения:

1 – № 26 могильника Хужир-Нугэ XIV; 2 – № 50-1 могильника Хужир-Нугэ XIV;

3 – № 1 могильника Подострожное – Кирпичный сарай (по: [Окладников А. П., 1975. С. 221, рис. 52]);

4 – № 42 могильника Хужир-Нугэ XIV; 5 – № 58-2 могильника Хужир-Нугэ XIV

вероятно, обшивавшие головной убор. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что в могилу была помещена голова до момента разложения связок. В погребениях из могильника Хужир-Нугэ XIV черепа помещались полностью или частично скелетированные: в № 26 (детский) – свод черепа без нижней челюсти, в

№ 42 – одна нижняя челюсть взрослого (в сопровождении украшений), в № 59-1 – череп (взрослого) со смещенной нижней челюстью. В могиле № 42 отмечены отдельные угольки, в № 59-1 череп лежал в пятне охры.

Достоверных случаев захоронения погребенного без черепа отмечено два: Семеново

№ 3 (1957 г.) и Хужир-Нугэ XIV № 58-2 (нижний ярус). В погребении № 58 (двойное, ярусное) у нижнего костяка (мужчина-?), перекрытого погребенным, находящимся в полном анатомическом порядке, отсутствовал череп, но нижняя челюсть занимала свое анатомическое положение (рис. 4, 5 ). Судя по размерам могильной ямы и расположению в ней костяка, могила рассчитана на целое тело умершего человека. Верхняя половина костяка засыпана охрой. В погребении из могильника Семеново на месте черепа лежали отщепы и костяной наконечник стрелы.

В целом, на основе проведенного анализа возможно сделать ряд обобщений. На территории Прибайкалья в бронзовом веке, помимо традиционных форм обращения с умершим, существовала традиция преднамеренных посмертных манипуляций с телом и костными останками. Из них преобладали «выдерживание» покойных на стороне и последующее захоронение частично экскарнированных останков (разной степени разложения). Эта ритуальная практика распространялась на все половозрастные группы умерших. Среди вторичных и парциальных захоронений преобладают индивидуальные. Встречаются двойные погребения: одноплоскостные и ярусные. В одном случае в могильной яме размещались вторичные погребения с разной степенью разложения тканей (см. рис. 2, 4 ); в другом – вторичное погребение находилось совместно с анатомически целым костяком (см. рис. 3, 4 ). При ярусном размещении погребенных зафиксированы сочетания: вторичное и парциальное (см. рис. 2, 3 ; рис. 4, 2 ); парциальное и первичное (см. рис. 4, 5 ) захоронения. В девяти погребениях отмечена засыпка охрой, в трех – обработка останков огнем (степень воздействия огня различная). В погребальной практике бронзового века Прибайкалья подобная дополнительная обработка покойных широко распространена и в первичных захоронениях.

Среди вторичных и парциальных погребений – пять без сопроводительного материала (Шумилиха № 4; Сарминский Мыс № 21; Ху-жир-Нугэ XIV № 26, 40, 59-1). Анализ набора и состава инвентаря позволил выделить три погребения, содержащих неординарные изделия: зооморфные подвески медведей (Шумили-ха, № 22), скульптурку головы лося (Улан-Ха-да IV № 4) и орнаментированную бедренную кость ребенка (Курма XI № 14). Вероятно, эти могилы принадлежали выдающимся членам сообщества.

Традиция вторичного и парциального погребения умерших на территории Прибайкалья своими корнями уходит в неолит. Захоронения с нарушенной анатомической целостью костяков (до погребения) отмечены на ранненеолитических могильниках китойской культуры: Хо-торук, Шаманка II, Локомотив, Фофановский и Китойский могильники и др. [Герасимов М. М., Черных Е. Н., 1975; Конопацкий А. К., 1982; Ба-залийский В. И. и др., 2001; Базалийский В. И., Вебер А. В., 2004]. Подобный обряд продолжал встречаться в серовских захоронениях неолита Прибайкалья [Горюнова О. И., 1997]. Количество вторичных и парциальных погребений в бронзовом веке значительно уменьшается в сравнении с неолитом.

Погребальная практика вторичных и парциальных погребений (во всех их проявлениях) широко распространена в культурах неолита – бронзового века Западной Сибири. Аналогичные факты отмечены на могильниках: Са-муський могильник, Сопка 2, Староалейка II, Телеутский Взвоз I, Преображенка 3 и др. [Мо-лодин В. И., 1985; 2001; Кирюшин Ю. Ф., 1987; Грушин С. П., 2001; Гришин А. Е., 2002; Кирюшин Ю. Ф. и др., 2003; Молодин В. И., Гришин А. Е., 2005]. Наличие аналогий позволяет говорить об эпохальном сходстве погребальной практики посмертной манипуляции с телом и костными останками, характерном для разных культур.

В целом, материалы по бронзовому веку Прибайкалья вписываются в общеевразийские контексты проявления вторичных и парциальных погребальных практик.

Новые раскопки, проведенные с применением специальных методов тафономического анализа непосредственно в момент обнаружения человеческих останков, смогут значительно расширить наши представления о погребальной практике населения бронзового века Прибайкалья.