Погребения с оружием и предметами конского снаряжения IV-III вв. до н.э. из могильника Заюково-3 (Кабардино-Балкария)

Автор: Кадиева Анна Анатольевна, Демиденко Сергей Викторович

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

В 2014 г. Объединенная Северо-Кавказская археологическая экспедиция Государственного исторического музея, Кабардино-Балкарского государственного университета и Института археологии РАН проводила работы на могильнике Заюково-3, расположенном в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики. Площадь раскопа составляла 107,5 кв. м. Здесь было исследовано 11 погребений и 4 жертвенные ямы. Анализ погребального обряда и инвентаря позволил датировать 10 погребений и все жертвенные ямы в рамках 2-й половины IV - III в. до н.э. и соотнести их с финальным этапом существования кобано-колхидской культурно-исторической общности. Предлагаемая вниманию читателя работа посвящена публикации 5 погребальных комплексов (4 погребения и 1 жертвенная яма), содержащих предметы вооружения и конского снаряжения. Над всеми погребениями сооружалось перекрытие из каменных плит или каменный заклад. В большинстве случаев погребения представляли собой ямы с обкладкой из небольших фрагментов известняковых плит...

Горная зона центральных районов северного кавказа, кабардино-балкария, финальный этап кобано-колхидской культурно-исторической общности, погребальные комплексы, предметы вооружения, конское снаряжение

Короткий адрес: https://sciup.org/149130796

IDR: 149130796 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Погребения с оружием и предметами конского снаряжения IV-III вв. до н.э. из могильника Заюково-3 (Кабардино-Балкария)

DOI:

Цитирование. Кадиева А. А., Демиденко С. В., 2017. Погребения с оружием и предметами конского снаряжения IV–III вв. до н.э. из могильника Заюково-3 (Кабардино-Балкария) // Нижневолжский археологический вестник. Т. 16, № 1. С. 109–124.

Завершение «кобанской» эпохи справедливо считается одним из ключевых вопросов в истории народов, населявших горную зону центральных районов Северного Кавказа в раннем железном веке. На сегодняшний день суть проблемы наиболее полно сформулирована А.П. Мошинским: «в результате существования двух нестыкованных археологических шкал – В.И. Козенковой и М.П. Абрамовой – образовался разрыв» [Мо-шинский, 2006, c. 4]. Этот разрыв вместил в себя 2-ю половину IV – III столетие до н.э. Основная причина существования хиатуса – малое количество археологических комплексов указанного времени, раскопанных на современном научном уровне. Так, на территории Северной Осетии на сегодняшний день полностью изучен только могильник Гастон Уота, материалы которого частично уже введены в научный оборот [Мошин- ский, 1997; 2006] и в ближайшее время будут опубликованы полностью.

В 2014 г. Объединенная Северо-Кавказская археологическая экспедиция Государственного исторического музея, КабардиноБалкарского государственного университета и Института археологии РАН проводила работы на могильнике Заюково-3 в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики. Из 11 раскопанных погребений 10 относились к IV–III вв. до н. э. [Кадиева, Демиденко, 2016, с. 79–81].

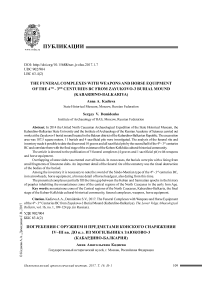

Предлагаемая вниманию читателя работа посвящена захоронениям, содержащим предметы вооружения (рис. 1).

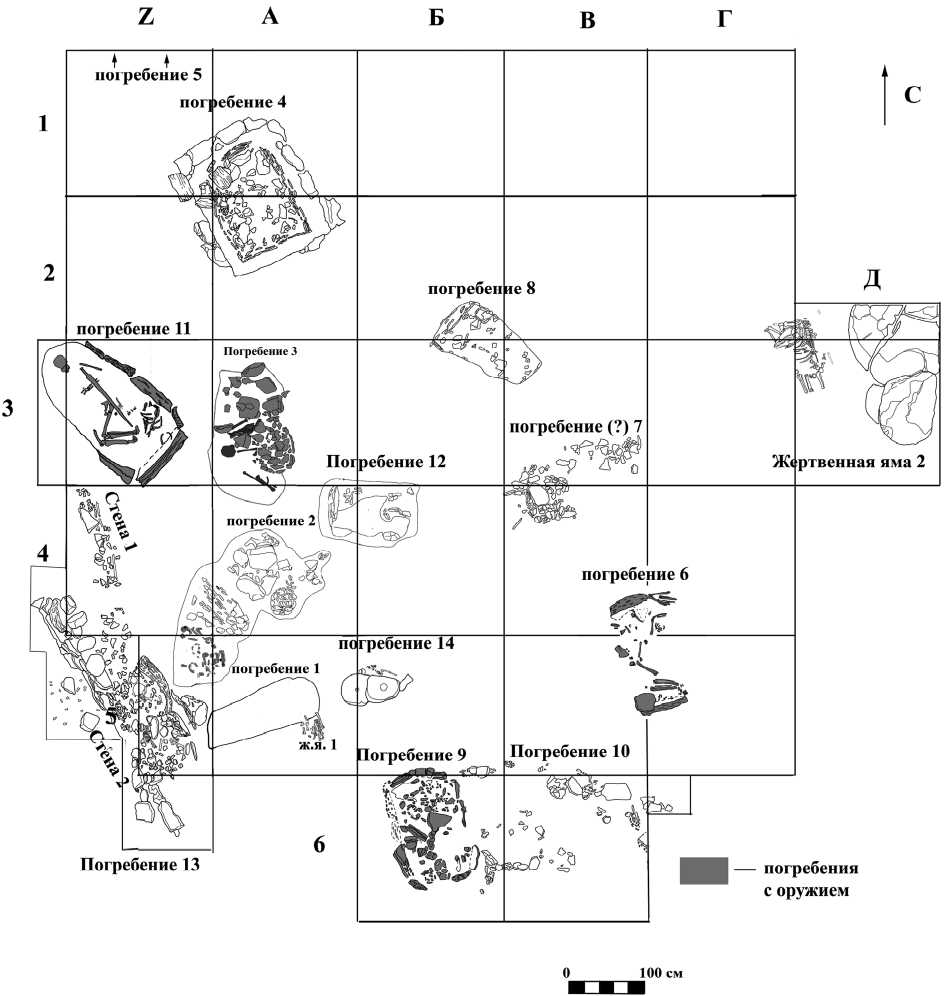

Погребение 3 (рис. 2,1) представляло собой грунтовую яму подовальной формы, ориентированную по линии С-Ю. Размеры: 1,73 х 1,30 м, прослеженная глубина - 0,34 м. Погребение было перекрыто закладом из рва- ных фрагментов известняка. Размеры заклада - 1,77 х 1,14 м. Под закладом было обнаружено расслоившееся от времени перекрытие. Захоронение содержало костяки двух погребенных.

Кости погребенного 1 при подзахоронении второго погребенного были сдвинуты в юго-восточный угол ямы. Скопление костей в юго-восточном углу погребения состоит из раздавленного черепа (внутри которого находится крупный фрагмент керамики), нескольких ребер, фрагментов позвоночника, тазовых костей и двух больших берцовых костей ног. Судя по тому, что отдельные участки позвоночного столба сохранились в анатомическом порядке, можно предположить, что сдвигание костей погребенного произошло до полной скелетизации трупа, однако близко к этому моменту. Кости ступней ног находятся на восточном краю ямы. По полевому определению, костяк принадлежал молодой женщине.

В черепе погребенной был обнаружен железный втульчатый трехлопастной наконечник стрелы (рис. 2, 2 ). Учитывая состояние костяка, этот предмет мог быть как причиной смерти, так и составляющей погребального инвентаря. Второй наконечник стрелы, аналогичный первому, был обнаружен у большой берцовой кости погребенной (рис. 2, 3 ).

Костяк погребенного 2 (по полевому определению мужской) лежит на спине с подогнутыми подтянутыми к груди ногами. Под коленями костяка был обнаружен оселок (рис. 2, 5 ). В 20 см к югу от оселка находился втульчатый конический бронзовый наконечник стрелы (рис. 2, 4 ).

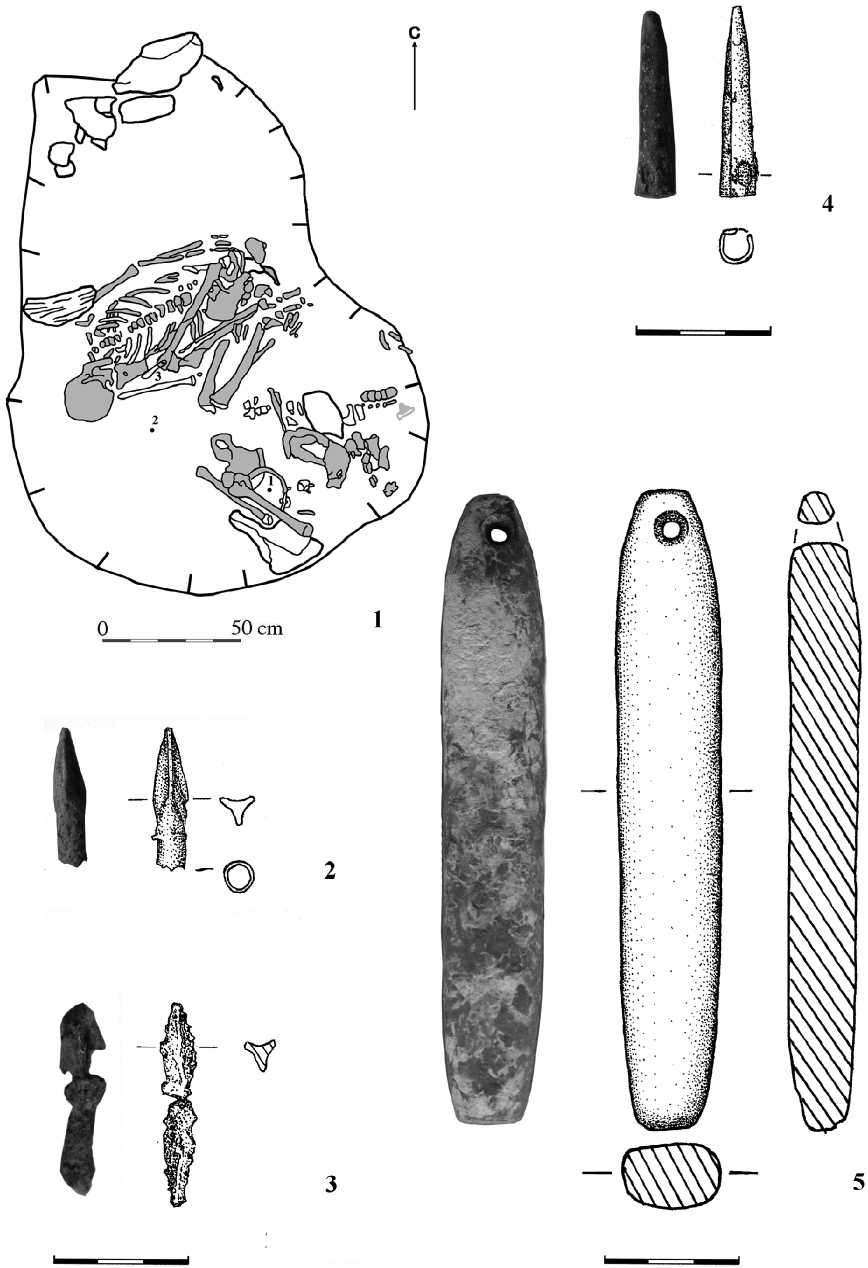

Погребение 6 (рис. 3, 1 ) представляло собой яму с частичной каменной обкладкой, перекрытую каменным закладом. Погребение было ориентировано по линии ССЗ-ЮЮВ. Размеры заклада - 1,6 х 1 м, размеры могильной ямы из-за однородности заполнения и окружающего почвенного слоя установить не удалось.

В погребении были обнаружены кости ног двух погребенных, лежащие компактно близ северной и южной сланцевых плиток, ограничивающих могилу. Вероятно, погребенные были положены в могилу не одновремен- но. По прошествии некоторого времени после захоронения, когда погребенный 1 успел полностью или почти полностью разложиться, а погребенный 2 подвергся частичному разложению, их тела были изъяты из могилы.

У плиты, ограничивающей погребение с ЮЮВ, лежали железные удила с загнутыми в овальные петли концами и стержневидными псалиями с восьмеркообразным центром (рис. 3, 2 ). Здесь же находились два бронзовых кольца (рис. 3, 3 , 4 ) и бронзовый нанос-ник (рис. 3, 5 ), также являющиеся деталями конской узды.

Около южной оконечности лучевой кости погребенного 1 обнаружен железный наконечник стрелы (рис. 3, 6 ). Среди сложенных костей ног в южной части ямы находился железный стержень (рис. 3, 7 ). В этом же районе среди костей ступней были расчищены две просверленные раковины каури (рис. 3, 8 , 9 ).

С юга от плиты, ограничивающей яму с севера, обнаружены две бусины – стеклянная красная ребристая (рис. 3, 11 ) и стеклянная кольцевидная (рис. 3, 12 ). Вторая красная ребристая бусина найдена на расстоянии 0,12 м к юго-западу от первой (рис. 3, 10 ). В 0,05 м к юго-востоку от этой бусины обнаружен треугольный наконечник крупного клинка (меча или кинжала) (рис. 3, 13 ). Около локтевой кости погребенного 2, лежащей у плиты, ограничивающей яму с севера, находился фрагмент железного ножа с горбатой спинкой (рис. 3, 14 ). Около юго-восточной оконечности этой же кости была найдена бронзовая булавка, лежавшая в двух фрагментах (рис. 3, 15 ).

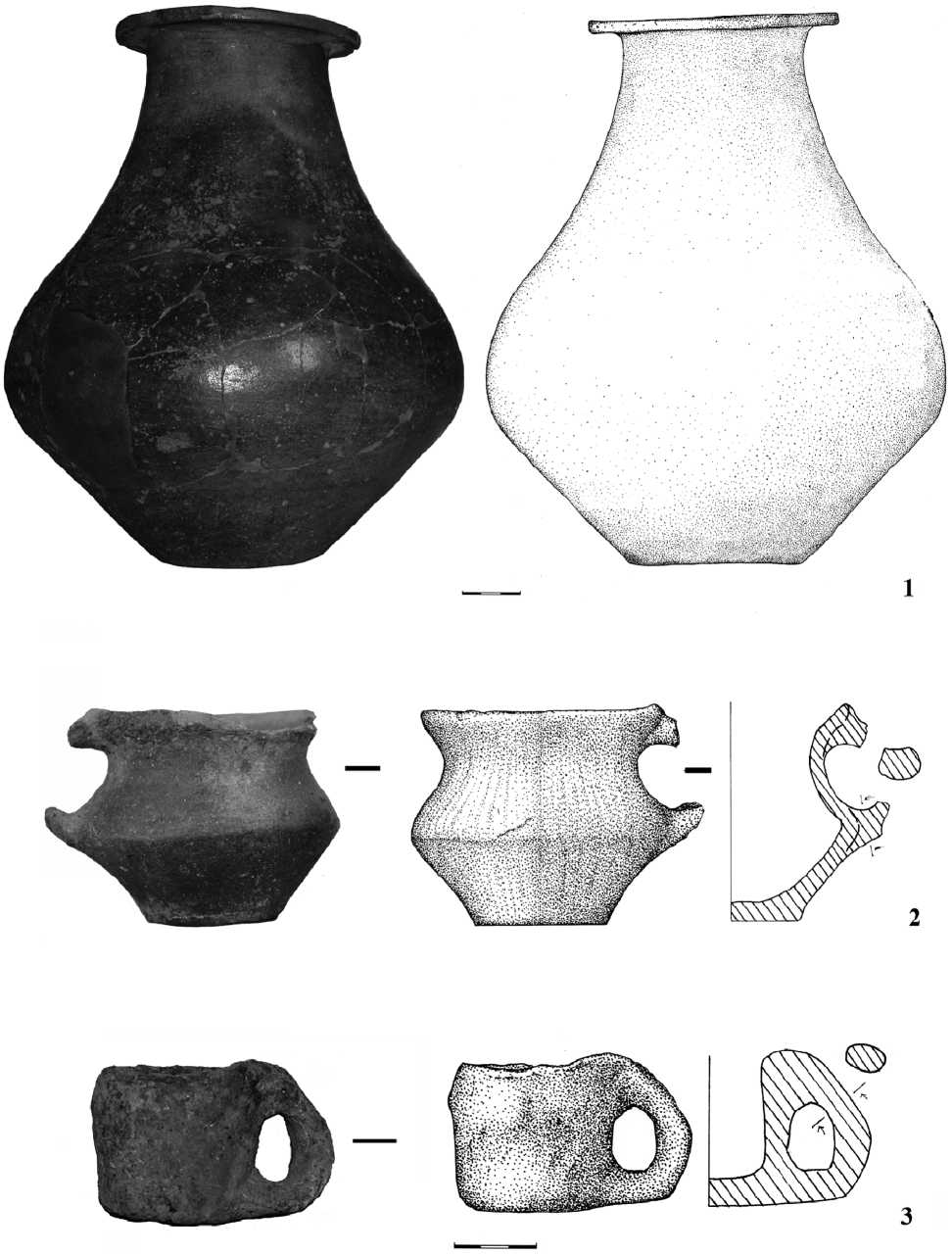

После снятия костей погребенных и плит, ограничивающих погребение с ССЗ, в северо-северо-западной части могильной ямы был расчищен развал крупного сосуда с высоким горлом, обнаруженным непосредственно под плитой, ограничивающей яму с севера (рис. 4, 1 ). Помимо этого сосуда, в погребении была обнаружена би-коническая глиняная кружка с отогнутым венчиком и отбитой ручкой (рис. 4, 2 ), а также маленькая цилиндрическая глиняная кружечка (рис. 4, 3 ).

Судя по наличию бронзовой булавки и бус, один из захороненных в погребении 6 был женщиной.

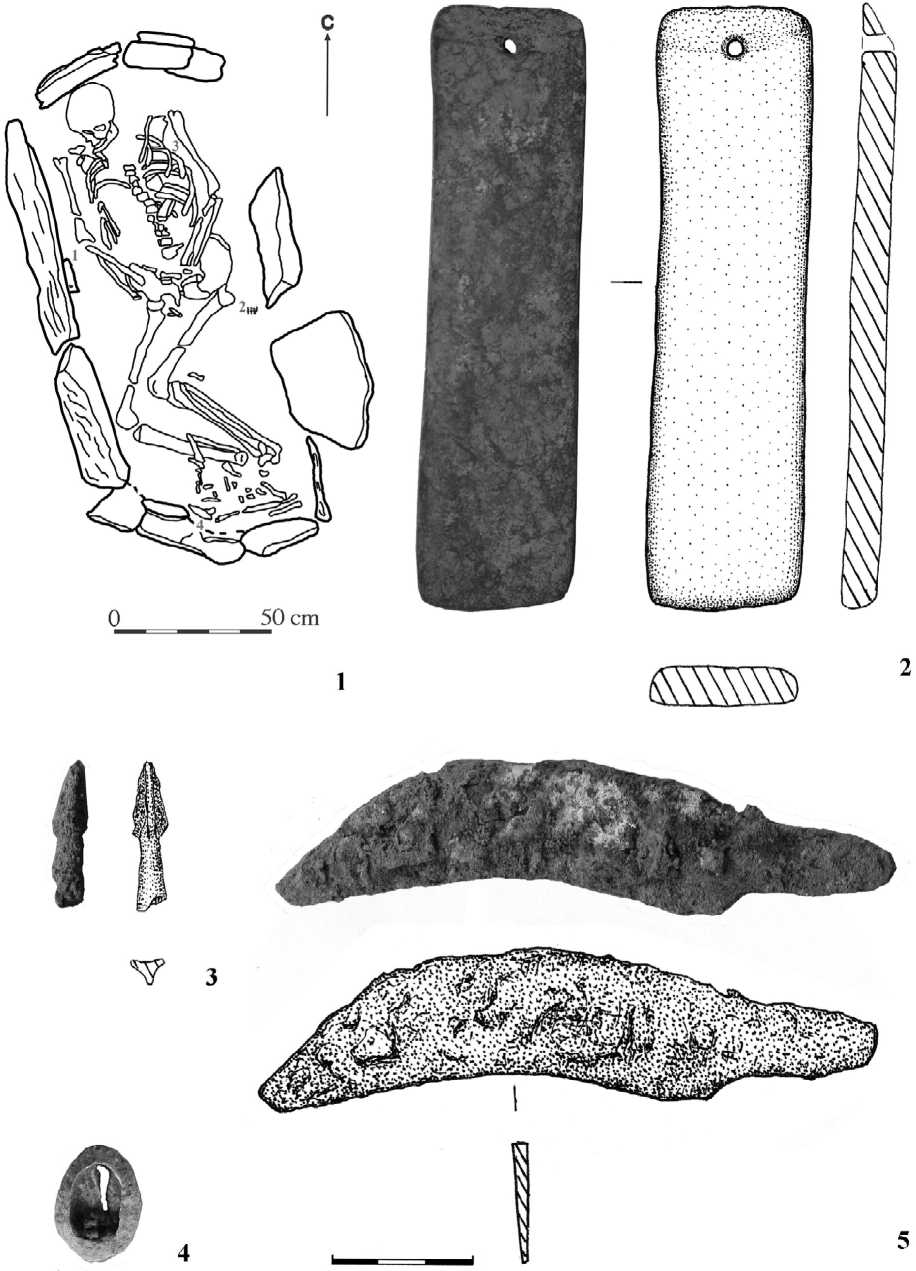

Погребение 9 представляет собой каменный ящик, перекрытый каменным закладом. Заклад имел прямоугольную форму с размерами 1,46 х 0,9 м и был ориентирован по линии ССЗ-ЮЮВ. По краям заклада выступают известняковые плиты, расположенные наклонно (рис. 5, 1 ).

Под камнями заклада были обнаружены остатки рухнувшего перекрытия ящика, изначально представлявшего собой известняковую плиту Размеры ящика: 1,67 х 0,9 х 0,13-0,35 м.

Единственный погребенный лежал головой на СЗ на спине с подогнутыми ногами, заваленными вправо. Руки были сложены в районе таза, ноги согнуты в коленях под прямым углом, стопы сложены в районе щиколоток.

В 0,25 м к юго-западу от правого локтя погребенного обнаружен прямоугольный оселок с отверстием для подвешивания (рис. 5, 2 ). Слева от тазовых костей погребенного было зачищено скопление стрел, состоящее из 16 железных трехлопастных втульчатых наконечников, расположенных в два слоя (рис. 5, 3 ). В левой части груди между ребер была найдена просверленная раковина каури (рис. 5, 4 ).

В ногах погребенного в юго-восточном углу ящика были обнаружены сложенные в беспорядке кости барана, среди которых находился железный нож с горбатой спинкой (рис. 5, 5 ).

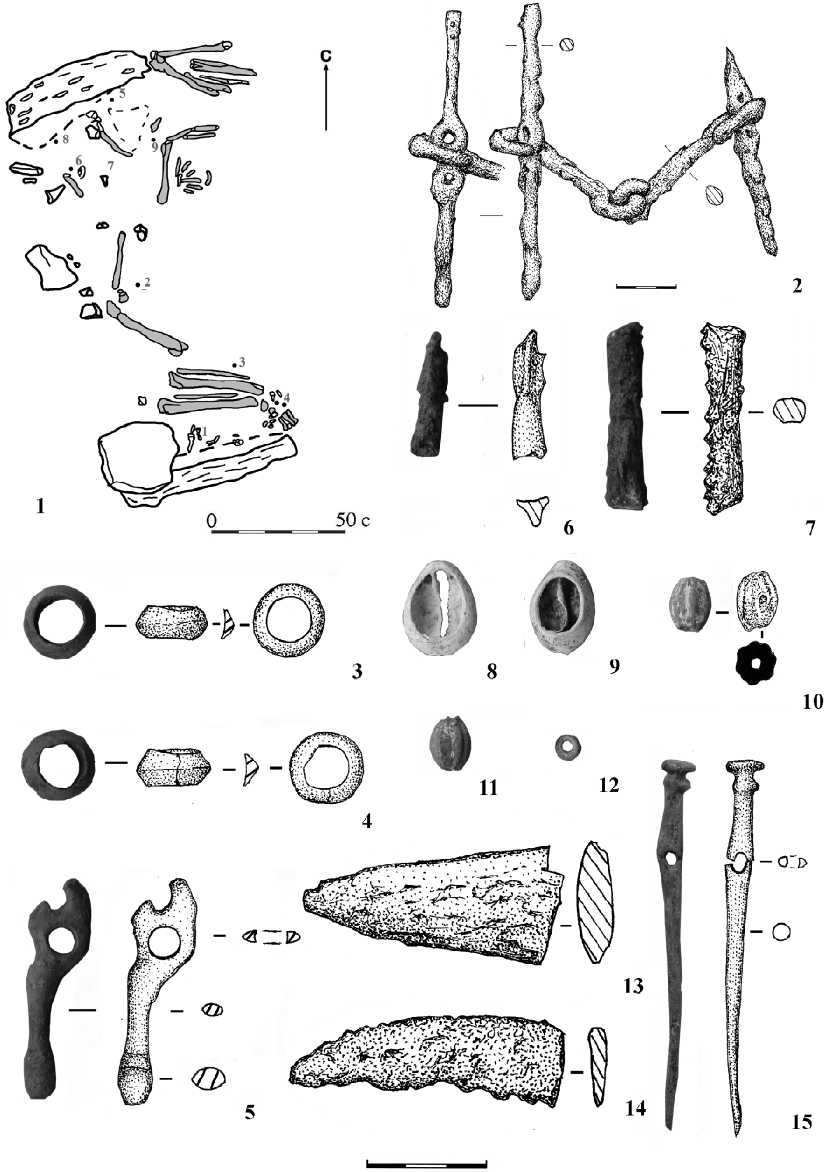

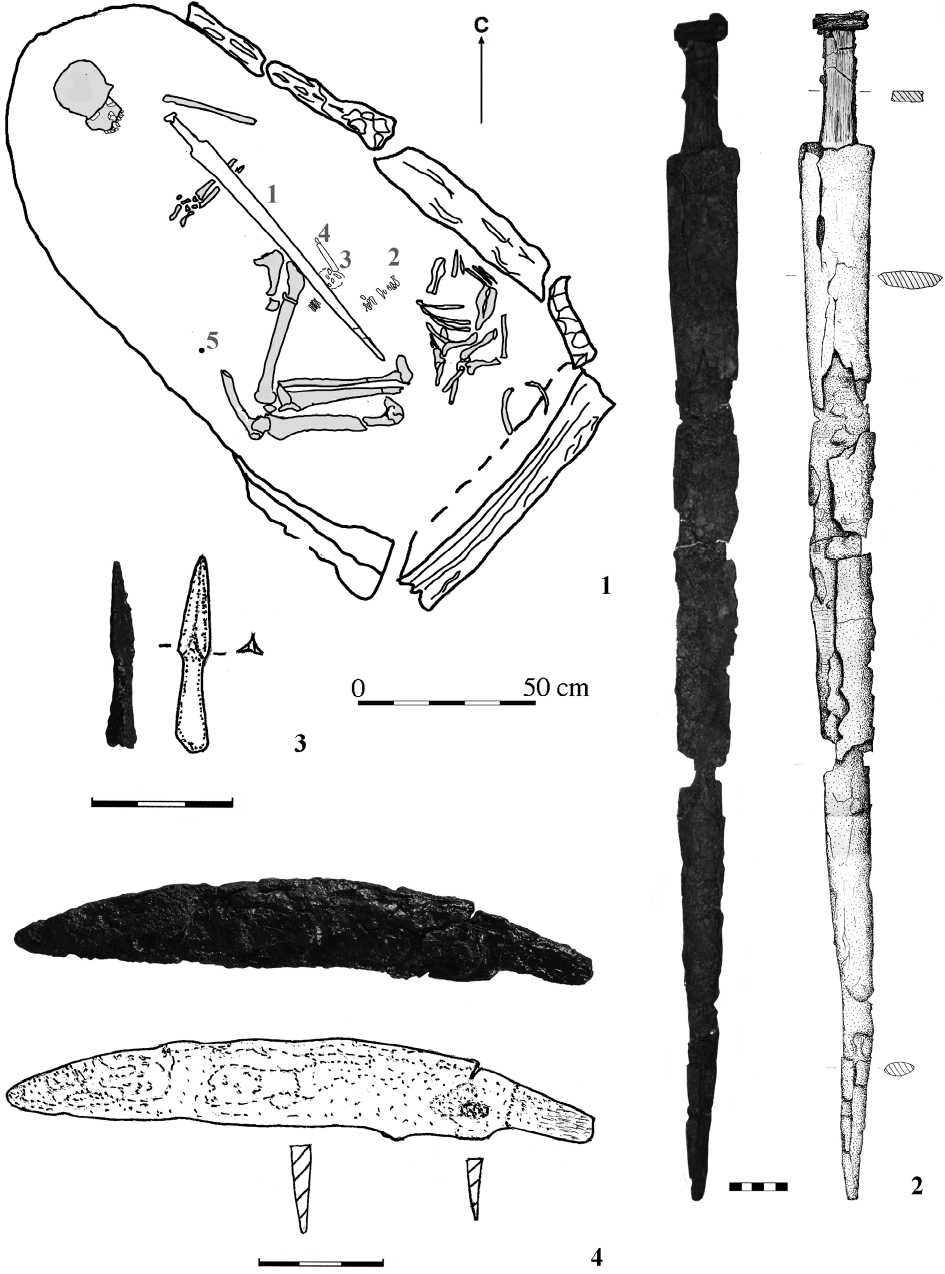

Погребение 11 представляло собой яму с частичной каменной обкладкой, перекрытую каменным закладом прямоугольной формы. Размеры заклада: 1,79 х 1,08 м; размеры ямы: 1,93 х 1,01 х 0,84 м. Частичная каменная обкладка распространялась на всю северо-восточную и юго-восточную стены погребения. Юго-западная стена была обложена камнем только в своей южной части. Обкладка представляла собой известняковые плиты, поставленные на ребро и достигающие глубины 0,26– 0,42 м, то есть от четверти до половины глубины могильной ямы.

Костяк единственного погребенного, вероятно, подвергся постпогребальному разрушению, и часть костей была изъята из погребения. Судя по сохранившимся костям, погребенный был уложен в могилу в положении «на спине с подогнутыми ногами». В во- сточном углу погребения находились кости барана (рис. 6,1).

Поверх костяка от верхнего конца плечевой кости погребенного до конца большой берцовой кости располагался меч так называемого синдо-меотского типа (рис. 6, 2 ). Непосредственно под мечом находилось скопление из 28 наконечников стрел. Стрелы железные втульчатые трехлопастные, того же типа, что и в остальных погребениях (рис. 6, 3 ). В 0,06 м к юго-востоку находилось еще одно скопление из 145 наконечников стрел аналогичного типа (рис. 6, 3 ). Все наконечники стрел лежали тремя рядами друг на друге. Очевидно, они были уложены в колчаны остриями вниз. Параллельно мечу, у первого скопления наконечников стрел, лежал короткий железный нож с горбатой спинкой (рис. 6, 4 ). Около бедренных костей погребенного была обнаружена стеклянная сильно ирризированная бусина (не сохранилась).

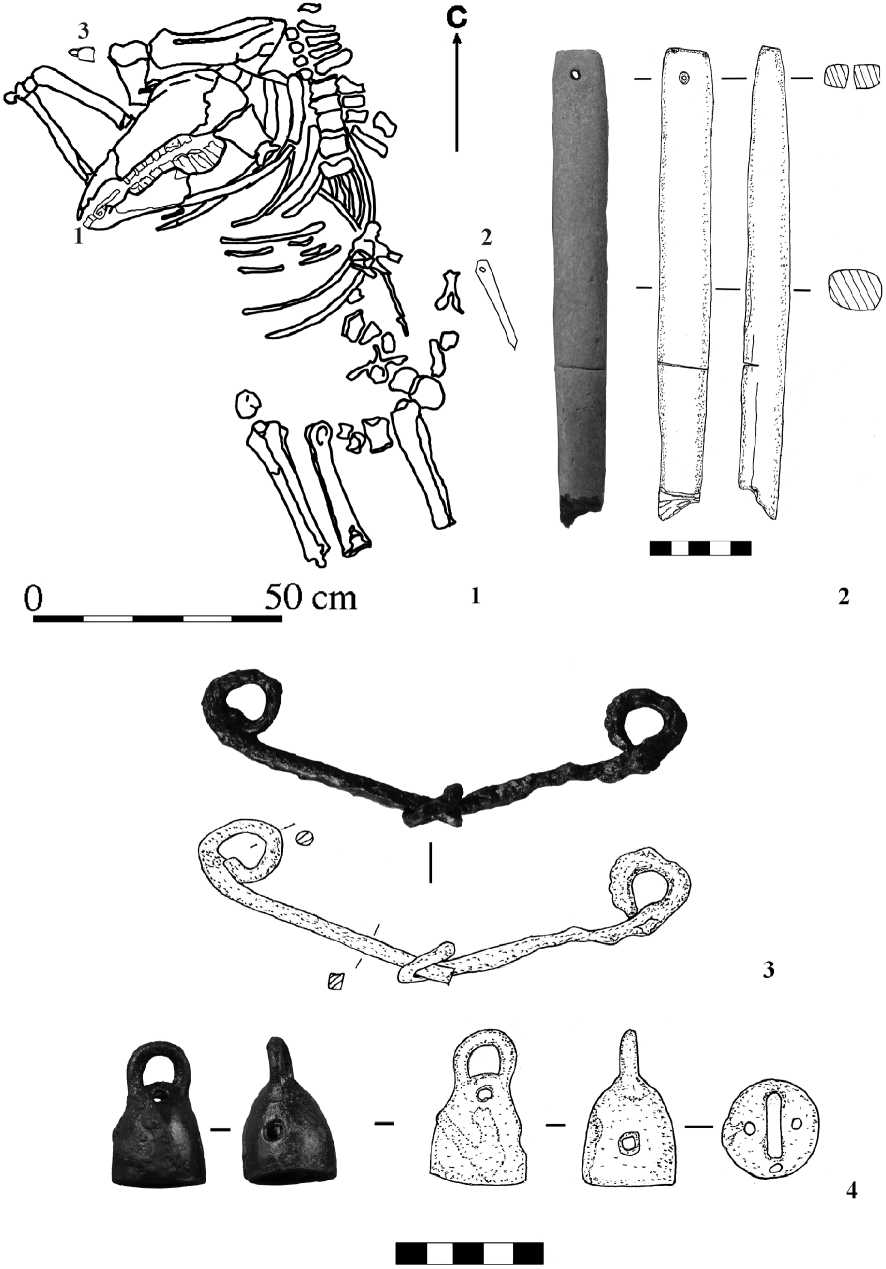

К погребальным комплексам с элементами воинского снаряжения следует отнести и погребение мула 1 (жертвенная яма 2) (рис. 7, 1 ). Костяк мула ориентирован головой на северо-запад. Кости задних ног компактно сложены, туша была слегка завалена на левый бок. Голова смещена на юго-восток в сторону передних конечностей, также сложенных и лежащих под черепом. Таким образом, мул был захоронен на животе с подогнутыми ногами.

Судя по положению костяка, мул был уложен в узкую яму. Однако из-за гомогенности слоя и заполнения проследить ее границы не представлялось возможным. Дно ямы представляло собой материк – желтый плотный суглинок. Скелет мула лежит именно на этом слое.

В зубах мула находились железные удила с концами, загнутыми в кольца (рис. 7, 3 ). К югу от скелета вдоль хребта около крупа лежал оселок с обломанным концом (рис. 7, 2 ). Около сгиба левой передней ноги был обнаружен литой бронзовый колокольчик (рис. 7, 4 ).

Для определения датировки описанных выше захоронений необходимо рассмотреть погребальный инвентарь по категориям.

Меч из погребения 11 (рис. 6,2) относится к так называемым мечам синдо-меотского (по К.Ф. Смирнову) или меотского (по В.Р. Эр- лиху) типа [Смирнов, 1980, с. 38–45; Эрлих, 1991, с. 77–99]. Данный тип мечей распространен на Кавказе, особенно в его западных регионах, а также на Дону и в Поволжье [Смирнов, 1980, с. 39, рис. 1]. Происхождение этой разновидности оружия В.Р. Эрлих связывает с территорией Закубанья [Эрлих, 1991, с. 85].

Длина меча из Заюково составляет 91,4 см, ширина основания клинка – 5,48 см. Навершие меча брусковидное, отковано отдельно от клинка и насажено на рукоять. Рукоять переходит в клинок под прямым углом. На рукояти сохранились следы дерева. По классификации В.Р. Эрлиха меч относится к типу II подотдела II отдела I [Эрлих, 1991, с. 81], который исследователь датирует IV– III вв. до н.э.

Среди инвентаря погребения 6 имеется фрагмент крупного клинка (рис. 3, 13 ), но столь малого размера, что судить о типе оружия не представляется возможным.

Наконечники стрел встречены во всех четырех погребениях и относятся к двум типам.

Первый тип представлен железными втульчатыми трехлопастными наконечниками стрел: 2 экземпляра найдены в погребении 3, 1 – в погребении 6, 16 – в погребении 9 и 173 – в погребении 11 (рис. 2, 2 , 3 ; 3, 6 ; 5, 3 ; 6, 3 ). В последних двух случаях стрелы были уложены в 2–3 ряда, что явно свидетельствует о наличии колчанов. Все железные наконечники стрел практически идентичны, их длина колеблется от 2,3 до 3,7 см, втулка загнута в конус. Предметы принадлежат к 1 варианту подтипа Б типа V отдела 1 группы А по И.И. Марченко [Марченко, 1996, с. 60, с. 233, рис. 14, 20 ], который датируется исследователем IV – серединой III в. до н.э. [Марченко, 1996, с. 63]. По типологии В.Р. Эрлиха, заю-ковские наконечники стрел относятся к типам 1 (с остролистным контуром) и 2 (с треугольным контуром) отдела III [Эрлих, 2007, с. 348, 354, рис. 1, 13–22 ].

Второй тип представлен бронзовым пулевидным втульчатым наконечником (рис. 2,4) обнаруженным в единственном экземпляре в погребении 3. Наконечник сделан из тонкого согнутого бронзового листа, длина его составляет 3,7 см. В нижней части предмета имеется округлое отверстие. Аналогичный наконеч- ник обнаружен при раскопках кургана 2 могильника Уляп в Республике Адыгея [Лесков и др., 2013, с. 26, 115, рис. 15,6]. Комплекс датирован авторами в рамках IV – начала III в.

Ножи встречены в трех погребениях.

Серповидный нож из погребения 9 (рис. 5, 5 ) принадлежит к варианту 5 типа II по типологии В.И. Козенковой [Козенкова, 1998, с. 8, 157, табл. 1, 10 ], который автор датирует серединой VIII – началом VII в. до н.э. Длина ножа 11,7 см, ширина – 2,2 см. В месте перехода черенка в клинок сохранилась заклепка для крепления рукояти.

Нож из погребения 11 (рис. 6, 4 ) с горбатой спинкой и прямым лезвием относится к варианту 1 типа II по В.И. Козенковой [Козен-кова, 1998, с. 8, 157, табл. 1, 3 ]. Исследовательница датирует его VIII – 1-й половиной VI в. до н.э. У перехода клинка в черенок – сквозная заклепка. Длина ножа 12,9 см, максимальная ширина – 2 см.

Однако ножи тех же форм существовали и в более поздний период (в III–I вв. до н.э.) [Абрамова, 1993, с. 80, рис. 26, 5 , 7 ].

Оселки обнаружены трижды: в погребениях 3 и 9, а также в захоронении мула из жертвенной ямы 2. По типологии А.П. Мошинс-кого, два оселка вытянутой формы с овальным сечением относятся к типу 1 (рис. 2, 5 ; 7, 2 ). Первый оселок имеет длину 12,4 см, ширину – 2 и толщину – 1,3 см. Размеры второго оселка составляют 21 х 2,3 см, толщина – 1,9 см. Третий оселок прямоугольной формы и с прямоугольным сечением относится к типу 3. Размеры: 11,4 х 2,8 см, толщина 0,6 см (рис. 5, 2 ) [Мошинский, 2006, с. 33].

Предметы конского убора найдены в погребении 6 и в захоронении мула из жертвенной ямы 2.

В погребении 6 уздечный набор состоит из удил с загнутыми в кольца концами, стержневидных псалиев с восьмерковидным расширением в центральной части (рис. 3, 2 ), двух бронзовых колец и одного бронзового нанос-ника (рис. 3, 2 – 5 ). Псалии относятся к типу IV по К.Ф. Смирнову. Исследователь отмечает широкое распространение этого типа предметов на юге Восточной Европы с IV в. до н.э. [Смирнов, 1961, с. 86].

Треугольные в сечении бронзовые кольца (рис. 3,3,4), судя по расположению в погре- бении, также являлись принадлежностью уздечного набора. Их незначительные размеры (диаметр 1,5 и 1,6, толщина 0,6 и 0,3 см) заставляют предположить использование их в качестве исключительно элемента декора.

Наносник представляет собой подвеску с округлым отверстием, редуцированным крючком над ним и вытянутой нижней частью, возможно, изображающей ногу копытного животного (рис. 3, 5 ). Длина подвески составляет 5 см. Подобные предметы, распространенные в Среднем Подонье и Прикубанье, часто определяются исследователями и как налобники, однако расположение заюков-ского экземпляра в уздечном комплекте заставляет предположить его место в районе нахрапника 2. Этот предмет относится к первому варианту налобников/наносников по А.Р. Канторовичу [Канторович, 2007, с. 257], большую часть экземпляров которого автор связывает с территорией Среднего Подонья, где в IV в. до н.э. находился «основной район» их производства. Однако заюковскому предмету наиболее близки находки из Таврической губернии [Канторович, 2007, с. 269, рис. 2, 14 ] 3 и кургана Карагодеуашх [Канторович, 2007, с. 269, рис. 2, 16 ]. Оба этих предмета И.И. Гущина отнесла к IV–III вв. до н.э. [Гущина, 1962, с. 69]. Важно отметить, что в отличие от ближайших аналогий, на-носник из Заюково лишен зооморфизации крючка: верхняя часть предмета полностью геометрическая. Следуя логике изменений оформления наносников/налобников, прослеженной А.Р. Канторовичем [Канторович, 2007, с. 274, рис. 6], заюковский экземпляр относится к позднему периоду бытования этих предметов.

Удила из жертвенной ямы 2 (рис. 7, 3 ) имеют прямые стержни, концы которых загнуты в петлю и полностью аналогичны удилам из погребения 6. Длина – 15,5 см. Они относятся к типу 2 по А.П. Мошинскому, который исследователь датирует концом V – IV в. до н.э. [Мошинский, 2006, с. 24, 173, рис. 14, 5 ].

Бронзовый колокольчик конической формы с двумя отверстиями для крепления язычка под петлей и одним отверстием на боку (рис. 7, 4 ) относится к подвескам варианта 5 типа XIII по В.И. Козенковой, время бытования которых ограничено автором рамками VI–

V вв. до н.э. [Козенкова, 1998, с. 42, 168, табл. XII, 4 ]. Высота колокольчика – 4,7 см, размеры основания - 2,9 х 3 см.

Керамические сосуды обнаружены только в погребении 6. Все они располагались на дне могильного сооружения, на последнем уровне зачистки после снятия костей погребенных. Керамический набор состоял из корчаги, кружки и миниатюрной кружечки.

Чернолощеная корчага (рис. 4, 1 ) с отогнутым под почти прямым углом венчиком, длинным горлом, раздутым в нижней трети туловом и узким дном. Высота – 34 см, максимальный диаметр – 28,5 см. Сосуд относится к отделу 1 группе 2 разновидности 3 по В.И. Козенковой [Козенкова, 1998, с. 94, 188, табл. XXXII, 11 ]. По мнению автора, данный тип корчаг распространен в VII–V вв. до н.э.

Биконическая кружка серого лощения с отогнутым венчиком и узким дном (рис. 4, 2 ). Ручка отбита. Высота – 8,3 см, максимальный диаметр – 10,1 см. Ближайшей аналогией является кружка из погребения 9 Этокского могильника, которая относится к разновидности В группы 2 отдела 2 по В.И. Козенковой [Козенкова, 1998, с. 101, 193, табл. XXXVII, 24 ]. Исследовательница очерчивает период бытования подобных предметов в рамках VI– V вв. до н.э.

Кружечка без лощения с верхним приле-пом ручки, приподнятым над венчиком и плоским дном, составляющим одну линию с нижним прилепом ручки (рис. 4, 3 ). Диаметр венчика – 5,1 см, высота – 4,9 см. Аналогии этому сосуду обнаружить не удалось. В.И. Козенко-ва отмечает, что нелощеные кружки являются крайне редкими находками в погребениях кобан-ской культуры [Козенкова, 1998, с. 92].

В погребении 6, кроме исключительно мужского инвентаря, были обнаружены булавка и бусы – предметы, которые на могильнике Заюково-3 в исследуемый период захоранивались с женскими костяками.

Булавка (рис. 3,15) с расплющенной головкой, наплывом под ней и расширением в верхней части стержня, которое пронизывает отверстие. Длина – 8,2 см. Относится к типу XVIII по В.И. Козенковой [Козенкова, 1998, с. 69], которая датирует его 2-й половиной VI – V в. до н.э. Однако по М.П. Абрамовой эти булавки относятся к типу 1, датированно- му исследовательницей III–I вв. до н.э. [Абрамова, 1993, с. 86, 84, рис. 27, 35].

Бусы (рис. 3, 8 – 12 ) обнаружены двух видов: стеклянные и подвески из раковин каури. Одна из стеклянных бусин (рис. 3, 12 ), миниатюрная шайбообразная, зеленовато-белого цвета, не имеет узкого периода бытования. Двум другим (рис. 3, 10 , 11 ), вытянутым ребристым красного цвета, найти аналогии не удалось.

Из приведенного выше обзора следует, что все мужские погребения раскопа 1 могильника Заюково-3, исследованного в 2014 г., содержат некоторое количество предметов вооружения. Также к набору «мужских» предметов для общества, оставившего могильник, можно отнести оселки и предметы конской упряжи.

Важной деталью погребального обряда могильника было ритуальное разрушение тел погребенных. При этом погребальный инвентарь оставался на месте, а каменный заклад, перекрывавший погребение, восстанавливался. Таким образом, можно исключить ограбление могилы. Люди, вторгавшиеся в погребение, определенно руководствовались ритуалом. Важно отметить, что женские захоронения подвергались разрушению значительно чаще, чем мужские: из 11 погребений in situ удалось обнаружить три мужских скелета и ни одного женского.

Все три костяка (погребения 3, 9 и 11) были уложены на спину с подогнутыми ногами. В погребении 3 правая кисть находилась в районе паха, в погребении 9 обе кисти лежали в этой области. В.И. Козенкова отметила, что подобное положение костяка характерно для позднекобанского периода и демонстрирует связи со степным миром, в первую очередь с савроматской культурой.

Разумеется, не все погребения с оружием можно определить как воинские. Однако о воинском статусе можно говорить в случае наличия в могиле колчана со стрелами (погребение 9) и, безусловно, меча (погребение 11). Погребения с мечами меотского типа и колчанами с большим количеством стрел встречаются на Дону и в Прикубанье. Так, они были обнаружены в могильнике Днепровская I [Марченко, 1996, с. 195, 306, рис. 86,1], в кургане 15 могильника Дуровка [Пузикова, 2001, с. 197, 247, рис. 45], в кургане 4 Сладковского могильника [Максименко, 1983, с. 31, 170–171, рис. 16–17], в погребении 4 кургана 5 Второго Крепинского могильника [Максименко, 1983, с. 186, рис. 32].

Примечательно, что во всех перечисленных случаях, как и в Заюково-3, рукоять меча находилась у левого плеча погребенного. Возможно, это связано с общими представлениями о роли длинного клинка в погребальном обряде.

Кроме того, в 15 кургане Дуровки были обнаружены детали нагайки, а в дромосе погребения из кургана 4 Сладковского могильника был уложен конь. В этих комплексах и в погребении 4 кургана 5 Второго Крепинского могильника среди могильного инвентаря были золотые предметы, что указывает на элитный характер захоронений. Возможно, воин из погребения 11 могильника Заюково-3 также принадлежал к элите местных племен.

Благодаря своему широкому распространению предметы вооружения являются достаточно надежным хронологическим индикатором и позволяют датировать все погребения раскопанного в 2014 г. участка могильника Заюково-3 в рамках 2-й половины IV – III в. до н.э.

Таким образом, можно утверждать, что описанные выше погребения относятся к финальному этапу существования кобано-колхид-ской культурно-исторической общности и частично заполняют временной разрыв между «кобанской» и «сарматской» эпохами в истории народов, населявших горную зону центральных районов Северного Кавказа в раннем железном веке.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Могильник Заюково-3. Раскоп 1

Fig. 1. Zayukovo-3 burial mound. Excavation 1

Рис. 2. Могильник Заюково-3. Раскоп 1. Погребение 3:

1 – план; 2 , 3 – железные наконечники стрел; 4 – бронзовый наконечник стрелы; 5 – оселок Fig. 2. Zayukovo-3 burial mound. Excavation 1. Burial 3:

1 – plan; 2,3 – iron arrowheads; 4 – bronze arrowhead; 5 – grindstone

Рис. 3. Могильник Заюково-3. Раскоп 1. Погребение 6:

1 – план; 2 – железные удила; 3 , 4 – бронзовые кольца узды; 5 – бронзовый наносник; 6 – железный наконечник стрелы; 7 – железный стержень; 8 , 9 – раковины каури; 10–12 – бусины;

13 – фрагмент железного клинка; 14 – фрагмент железного ножа; 15 – бронзовая булавка Fig. 3. Zayukovo-3 burial mound. Excavation 1. Burial 6:

1 – plan; 2 – iron bits; 3 , 4 – bronze rings of bridle; 5 – a bronze detail of horse headgear;

6 – iron arrowhead; 7 – iron rod; 8 , 9 – cowrie shells; 10-12 – beads;

13 – fragment of the iron blade; 14 – a fragment of a iron knife; 15 – a bronze pin

Рис. 4. Могильник Заюково-3. Раскоп 1. Погребение 6: 1 – глиняная корчага; 2 , 3 – глиняные кружки

Fig. 4. Zayukovo-3 burial mound. Excavation 1. Burial 6: 1 – clay vessel; 2 , 3 – clay mugs

Рис. 5. Могильник Заюково-3. Раскоп 1. Погребение 9:

1 – план; 2 – оселок; 3 – железный наконечник стрелы; 4 – раковина каури; 5 – железный нож Fig. 5. Zayukovo-3 burial mound. Excavation 1. Burial 9:

1 – plan; 2 – grindstone; 3 – iron arrowhead; 4 – cowrie shells; 5 – iron knife

Рис. 6. Могильник Заюково-3. Раскоп 1. Погребение 11:

1 – план; 2 – железный меч; 3 – железный наконечник стрелы; 4 – железный нож Fig. 6. Zayukovo-3 burial mound. Excavation 1. Burial 11:

1 – plan; 2 – iron sword; 3 – iron arrowhead; 4 – iron knif

Рис. 7. Могильник Заюково-3. Раскоп 1. Жертвенная яма 2:

1 – план; 2 – оселок; 3 – железные удила; 4 – бронзовый колокольчик Fig. 7. Zayukovo-3 burial mound. Excavation 1. Sacrificial pit 2:

1 – plan; 2 – grindstone; 3 – iron bits; 4 – bronze bell

Список литературы Погребения с оружием и предметами конского снаряжения IV-III вв. до н.э. из могильника Заюково-3 (Кабардино-Балкария)

- Абрамова М. П., 1993. Центральное Предкавказье в сарматское время (III в. до н.э. -IV в. н.э.). М.: Ин-т археологии РАН. 240 с.

- Гущина И. И., 1962. Несколько украшений конского убора скифского времени//Краткие сообщения института археологии. Вып. 89. С. 66-69.

- Кадиева А. А., Демиденко С. В., 2016. Могильник Заюково-3 (Гунделен) по материалам раскопок Объединенной Северокавказской археологической экспедиции в 2014 г.//Изучение и сохранение археологического наследия народов Кавказа: XXIX Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф., г. Грозный, 18-21 апр. 2016. Грозный: Изд-во ЧГУ. С. 79-81.

- Канторович А. Р., 2007. О некоторых предметах конского снаряжения с городища Чайка//Материалы исследований городища «Чайка» в Северо-Западном Крыму. М.: Изд-во МГУ. С. 252-274.

- Козенкова В. И., 1998. Материальная основа быта кобанских племен. Западный вариант. М.: Ин-т археологии РАН. 200 с.

- Лесков А. М., Беглова Е. А., Ксенофонтова И. В., Эрлих В. Р., 2013. Меоты Закубанья IV-III вв. до н. э. Некрополи у аула Уляп. Святилища и ритуальные комплексы. М.: ГМВ. 184 с.

- Максименко В. Е., 1983. Савроматы и сарматы на Нижнем Дону. Ростов н/Д: Изд-во Рост. гос. ун-та. 224 с.

- Марченко И. И., 1996. Сираки Кубани. Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та. 336 с.

- Мошинский А. П., 1997. Погребальный обряд могильника Гастон Уота//Археологический сборник. Погребальный обряд: труды Государственного исторического музея. Вып. 93. С. 38-46.

- Мошинский А. П., 2006. Древности Горной Дигории VII-IV вв. до н. э.//Труды Государственного исторического музея. Вып. 154. 208 с.

- Пузикова А. И., 2001. Курганные могильники скифского времени Среднего Подонья (публикация комплексов). М.: Индрик. 272 с.

- Смирнов К. Ф., 1961. Вооружение савроматов//Материалы и исследования по археологии СССР. № 101. М.: Изд-во АН СССР. 160 с.

- Смирнов К. Ф., 1980. О мечах синдо-меотского типа//Краткие сообщения Института археологии. Вып. 162. С. 38-45.

- Эрлих В. Р., 1991. Меотские мечи из Закубанья//Древности Северного Кавказа и Причерноморья. М.: ГМВ. С. 77-99.

- Эрлих В. Р., 2007. Железные наконечники стрел из Прикубанья: проблемы типологии и технологии//Северный Кавказ и мир кочевников в раннем железном веке: сб. памяти М. П. Абрамовой. Т. 8. М: Ин-т археологии РАН. С. 344-356. (Серия «Материалы и исследования по археологии России»).