Погребения савроматского времени из курганной группы Кривая Лука XI

Автор: Дворниченко В.В., Демиденко С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век

Статья в выпуске: 249-1, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье вводятся в научный оборот материалы савроматского времени из погребений 3/4, 4/4 и 6/2 курганной группы Кривая Лука XI, которая исследовалась в 1975 г. Поволжской археологической экспедицией Института археологии АН СССР и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносовав Черноярском районе Астраханской области. Все исследованные погребения по обряду и составу инвентаря могут быть датированы первой половиной V в.до н. э. Возможно, погр. 3/4 занимает более раннюю хронологическую позицию по отношению к погр. 4/4 и 6/2.

Нижнее поволжье, погребальный обряд, савро-матское время, вооружение, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/143163971

IDR: 143163971

Текст научной статьи Погребения савроматского времени из курганной группы Кривая Лука XI

В предлагаемой статье хотелось бы остановиться на погребениях савромат-ского времени, исследованных в КЛ XI. Несмотря на то что данные материалы были обнаружены более сорока лет назад, на сегодняшний день они введены в научный оборот лишь частично. Публикация отдельных рисунков находок, проделанная некоторыми авторами даже без ссылок на отчетные материалы, откуда они были извлечены, осуществленная в то же время с ошибками и опечатками, вряд ли может быть признана корректной (Соколов, 2009; 2010)1. Кроме того, находки, как правило, рассматривались без инвентаря собственно погребальных комплексов, в которых они были найдены. Не учитывался и тот фактор, что рисунки многих вещей в отчетах были сделаны до их реставрации2. Соответственно, и к выводам, сделанным в подобных исследованиях, следует относиться с достаточной степенью осторожности.

Курганная группа Кривая Лука XI располагалась в 18 км к западу от с. Черный Яр, на левом берегу основного русла Кривой Луки в 400–500 м от балки. Группа распадается на две компактные подгруппы, отстоящие друг от друга по линии «север – юг» на 250 м. Южная часть включает шесть курганов, концентрирующихся вокруг самого крупного и древнейшего кургана № 1. Северная часть включает четыре кургана, среди которых самым крупным и древнейшим является курган № 7.

Погребения савроматского времени были обнаружены в курганах 3 (п. 4), 4 (п. 4) и 6 (п. 2), которые находились в южной подгруппе.

Курган 3

Насыпь имела округлую в плане форму. Диаметр – 22 м, высота – 0,8 м от уровня погребенной почвы. Слой погребенной почвы прослеживается в профиле кургана на глубине 0,80 от 0 в виде тонкой (8–10 см) прослойки гумуса. Погребенный дерн был перекрыт слоем насыпи, мощностью до 0,70 м. В насыпи прослеживалось два слоя. Верхний слой – желтовато-серый плотный суглинок, мощностью до 0,4–0,5 м, нижний слой – желто-бурая рыхлая супесь, толщиной до 0,2 м. Толщина современного почвенного слоя составляла до 0,10 м.

Курган был возведен над погребением № 5, которое относилось к катакомбной культуре, и содержал еще четыре впускных погребения: два – срубной культуры (№ 1 и 2), одно – савроматского времени (№ 4) и одно разрушенное неопределенное захоронение (№ 3).

Могильная яма погр. 4 подпрямоугольной формы с округлыми углами была ориентирована длинной осью по линии З-В, размеры: 2,7 х 1,85 м. Дно располагалось на глубине 2,0 м от 0. Юго-западная часть ямы была вырыта в заполнении ямы основного погр. № 5 и прослеживалась лишь до глубины 1,87 м от 0. В южной стенке, у юго-западного угла ямы был устроен небольшой полукруглый в плане подбой, размерами 0,7 х 0,3 м, высотой 0,3 м.

В яме было совершено парное захоронение, сопровождающееся четырьмя скоплениями костей животных и инвентарем. Костяки 1 и 2 покоились на бурой подстилке органического происхождения, прослеженной в изголовьях погребенных.

Костяк 1, принадлежавший взрослому мужчине, располагался в центральной части ямы. Анатомический порядок его нарушен. In situ сохранились: верхняя часть грудной клетки и позвоночника, плечевые кости обеих рук, кости голеней

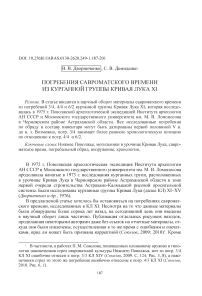

Рис. 1. Курганная группа Кривая Лука XI. Курган 3, погр. 4

I – план (1 – нож; 2 – фр-ты меча (?); 3, 5 – точильные камни; 4, 6, 8 – наконечники стрел; 7 – фр-ты ножа; 9 – меч; 10 – лепной сосуд; 11–14 – скопления костей барана); 1, 2, 4, 7, 9 – железо; 6 – кость; 8 – бронза )

II – железный меч; III – железный нож; IV – точильный камень; V – черноглиняный лепной сосуд и стоп обеих ног. Череп обнаружен вместе с шейными позвонками на глубине 1,82 м от 0 у западной стенки могильной ямы. Кости предплечья левой руки отсутствуют. Кости предплечья правой руки смещены. Они сохранили анатомический порядок и обнаружены к югу от правой плечевой кости на глубине 1,74 м от 0, что свидетельствует об ограблении в период, когда еще не истлели мягкие ткани. Нижняя часть позвоночника и крылья таза также отсутствуют. Крестец лежал поверх левой плечевой кости, в области левого локтевого сустава. Бедренные кости смещены. Кости голеней сохраняют анатомический порядок. Они вытянуты параллельно друг другу. Стопы вытянуты и развернуты пяточными костями внутрь. Судя по сохранившимся in situ костям, погребенный лежал на спине, головой на З.

Костяк 2 располагался к северу от костяка 1, параллельно ему. Он принадлежал молодому человеку (кости черепа и эпифизы не срослись). Все кости скелета находились in situ и фиксировали вытянутое на спине положение погребенного, ориентированного головой на З. Череп покоился на затылочной кости с наклоном к правому плечевому суставу, лицевыми костями на ЮВ. Кости правой руки были вытянуты вдоль корпуса; кисть ее находилась у правого тазобедренного сустава. Кости левой руки были слегка отодвинуты от корпуса и тоже вытянуты. Кости ног лежали параллельно друг другу. Стопы вытянуты и направлены к востоку (рис. 1, I ).

Инвентарь

-

1. Фрагменты железного ножа плохой сохранности обнаружены в юго-восточном углу могильной ямы среди костей барана (рис. 1, 3 ).

-

2. Фрагменты железного предмета, вероятно меча, найдены между бедренными костями костяка 1.

-

3. Фрагмент точильного камня лежал к северу от левой бедренной кости костяка 1 (рис. 1, 4 ).

-

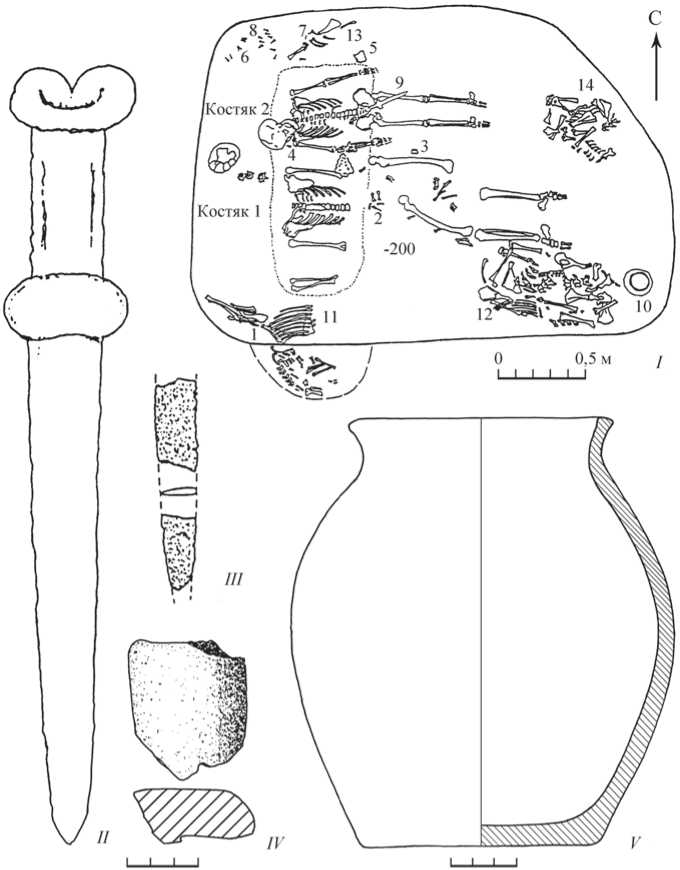

4. Железный трехлопастной наконечник стрелы со сводчатой головкой и длинной выступающей втулкой находился у правого плечевого сустава костяка 2. Втулка проходит через всю головку стрелы. Общая длина – 3,5 см (рис. 2, 23 ).

-

5. Второй точильный камень лежал к северу от левой кисти костяка 23.

-

6. Костяной четырехгранный наконечник стрелы с внутренней втулкой встречен в северо-западном углу могильной ямы среди бронзовых наконечников стрел. Каждая грань имеет треугольный вырез в нижней части, благодаря которым образованы узкие жальца, опускающиеся ниже плоскости втулки. Длина – 3 см (рис. 2, 24 ).

-

7. Фрагменты железного ножа плохой сохранности обнаружены у северной стенки, ближе к северо-западному углу ямы под костями животного.

-

8. Скопление бронзовых трехлопастных наконечников стрел обнаружено в северо-западном углу ямы (22 экз.):

-

– наконечники стрел с выступающей втулкой и узкой сводчатой головкой, концы лопастей опущены под острым углом, общая длина – 3,4–3,5 см, длина втулки – 1,3–1,5 см (7 экз.) (рис. 2, 1–7 );

-

– наконечники стрел с выступающей втулкой и узкой сводчатой головкой, концы лопастей опущены под острым углом, общая длина – 2,6–2,8 см, длина втулки – 0,8–1,3 см (6 экз.) (рис. 2, 8–13 );

-

– наконечник стрелы с выступающей втулкой и сводчатой головкой, концы лопастей опущены под острым углом, общая длина – 2,6 см, длина втулки – 2 см (1 экз.) (рис. 2, 14 );

Рис. 2. Курганная группа Кривая Лука XI. Курган 3, погр. 4. Наконечники стрел 1 – 22 – бронза; 23 – железо; 24 – кость

-

– наконечники стрел с выступающей втулкой и сводчатой головкой, концы лопастей опущены под острым углом, общая длина – 2,1–2,4 см, длина втулки – 1,3–1,4 см (4 экз.) (рис. 2, 15–18 );

– наконечники стрел со слабо выступающей втулкой и сводчатой головкой, концы лопастей пущены под острым углом, общая длина – 2,0–2,1 см, длина втулки – 0,9–1,0 см (4 экз.) (рис. 2, 19–20 );

– наконечник стрелы с внутренней втулкой и треугольной головкой, концы лопастей располагаются под прямым углом и находятся на одной линии с основанием втулки, общая длина – 1,7 см (1 экз.) (рис. 2, 21 );

– наконечник стрелы с внутренней втулкой и сводчатой головкой, концы лопастей располагаются под прямым углом и находятся на одной линии с основанием втулки, общая длина – 1,4 см (1 экз.) (рис. 2, 22 ).

-

9. Короткий железный кинжал с антенным навершием, почковидным перекрестьем и двутавровой рукоятью расчищен на левом бедре костяка 2. Длина – 31,5 см, ширина перекрестья – 5 см, ширина навершия – 5 см (рис. 1, II ).

-

10. Черноглиняный лепной сосуд стоял в юго-восточном углу могильной ямы. Тулово яйцевидное, вытянуто по вертикальной оси, невысокая шейка переходит в отогнутый наружу венчик. Максимальный диаметр тулова располагается в средней части сосуда. Дно плоское. Диаметр венчика – 12 см, диаметр дна – 10,5 см, диаметр тулова максимальный – 17,5 см, высота – 19,5 см (рис. 1, V ).

-

11. Скопление костей барана, частично сохранившее анатомический порядок, расчищено в 0,4 м от правого плечевого сустава костяка 1. Южная часть этого скопления располагалась в подбое.

-

12. Второе скопление костей барана найдено между правой голенью костяка 1 и южной стенкой ямы.

-

13. Третье скопление костей барана прослежено рядом со скоплением наконечников стрел, между северной стенкой ямы и левой рукой костяка 2.

-

14. Четвертое беспорядочное скопление костей животного находилось к востоку от стоп костяка 2, в северо-восточной части ямы.

Курган 4

Насыпь имела округлую в плане форму. Диаметр – 10 м, высота – 0,7 м от уровня древнего горизонта. С северной и восточной сторон у подножия кургана располагались ровики. Восточный ровик имел неправильную в плане форму, размеры: 5 х 3 м. Северный ровик, размерами 5 х 2 м, в профиле имел ширину 1,5 м и глубину 0,3 м от уровня погребенной почвы (1,0 м от 0). Слой погребенной почвы прослеживался в профиле кургана на глубине 0,7 м от 0 в виде тонкой (до 8 см) прослойки. Погребенный дерн был перекрыт слоем уплотненной супеси (толщиной до 0,6 м) – насыпью кургана. Толщина современного почвенного слоя – до 10 см.

Курган был возведен в эпоху бронзы над погребением 5 и содержал еще четыре впускных захоронения, два из которых относились к срубной культуре (погр. 1 и 2), одно – к савроматскому времени (погр. 4) и одно предположительно сарматское.

Погребение 4 было обнаружено к западу от 0, на глубине 1,29 м. Овальная могильная яма была ориентирована длинной осью по линии ЗВ, размеры: 2,4 х 1,2-1,3 м. Дно ямы располагалось на глубине 1,45 м. Восточная часть ямы

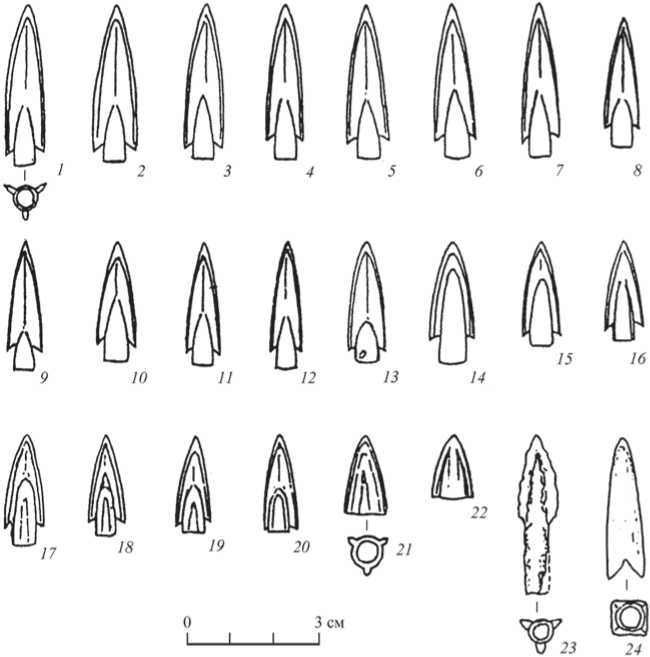

Рис. 3. Курганная группа Кривая Лука XI.

Курган 4, погр. 4 ( 1–4 ), курган 6, погр. 2 ( 5, 6 )

1, 5 – планы погр.; 2 – меч; 3, 4, 6 – наконечники стрел

2, 6 – железо; 3 – кость; 4 – бронза вырыта в заполнении погр. 5, а юго-восточная нарушена ямой погр. 3. На дне ямы in situ сохранились кости грудной клетки и позвоночника, плечевые кости обеих рук, крестец и правое крыло таза, кости обеих ног (за исключением левой стопы). Судя по сохранившим первоначальное положение костям, погребенный лежал вытянуто на спине, головой на З. Руки были вытянуты вдоль корпуса. Ноги располагались параллельно друг другу. Погребение нарушено грабителями в древности. Череп отсутствует. Шейные позвонки найдены в беспорядке у западной стенки могильной ямы. Обломки костей предплечья и фаланги пальцев левой руки находились у северной стенки ямы. Лучевые кости правой руки выброшены к югу от костяка и находились рядом со скоплением костей барана у южной стенки ямы (рис. 3, 1).

Инвентарь

-

1. Костяной четырехгранный наконечник стрелы с внутренней втулкой обнаружен среди шейных позвонков над левым плечом погребенного. Каждая грань имеет треугольный вырез в нижней части, благодаря которым образованы узкие жальца, опускающиеся ниже плоскости втулки. Нижняя часть наконечника частично обломана. Длина – 3,6 см (рис. 3, 3 ).

-

2. Фрагменты железного ножа обнаружены на костях грудной клетки. Не восстанавливается.

-

3. Бронзовый трехлопастной наконечник стрелы с выступающей втулкой и узкой сводчатой головкой, концы лопастей опущены под острым углом, лежал между левой плечевой костью и северной стенкой могилы. Общая длина – 3,3 см, длина втулки – 1,3 см (рис. 3, 4 ).

-

4. Фрагментированный железный меч с остатками бабочковидного перекрестья и антенного навершия находился у северной стенки ямы. Длина – 50 см, ширина перекрестья – 7 см, ширина навершия – 6,5 см (рис. 3, 2 ).

-

5. Скопление костей барана располагалось между правой плечевой костью погребенного и южной стенкой могильной ямы.

Курган 6

Располагался в 140 м к СЗ от кургана 1 и в 110 м к ССЗ от кургана 5. Насыпь имела округлую в плане форму. Диаметр – 19,5 м, высота – 0,5 м от уровня древнего горизонта. Слой погребенной почвы прослеживался в профиле кургана на глубине 0,5 м от 0 в виде тонкой (3–5 см) гумусированной прослойки. Слой погребенной почвы перекрывался однородным слоем насыпи, состоящей из уплотненной супеси и достигающей толщины 0,40 м. Насыпь до глубины 0,25 м от 0 была перепахана. Толщина современного растительного покрова незначительна – до 8 см.

В насыпи кургана в 9 м к СВ, на глубине 0,78 м от 0 был обнаружен развал черноглиняного лепного сосуда, орнаментированного защипами по краю венчика. Диаметр венчика – 10 см (не восстанавливается).

В кургане обнаружено два захоронения. Погребение 1 относится к раннесарматской культуре и является впускным. Погребение 2 является основным и относится к савроматскому времени.

Погребение 2 располагалось в центре кургана. Широкая могильная яма подпрямоугольной формы наблюдалась с глубины 2,2 м от 0, размеры: 2,3 х 1,6-1,8 м. Была ориентирована длинной осью по линии ЗВ. Углы ее сильно закруглены, стенки отвесные, дно ровное. Дно располагалось на глубине 2,6 м от 0. Была вырыта в материке. В заполнении ямы попадались угольки (рис. 3, 5 ).

Погребение оказалось полностью ограбленным. В заполнении ямы на разной глубине найдены отдельные кости человеческого скелета и кости крупного копытного животного (коровы?). В основном кости встречались с глубины 2,21 от 0.

Инвентарь

1. Железный трехлопастной наконечник стрелы плохой сохранности со сводчатой (?) головкой и длинной выступающей втулкой обнаружен в засыпи ямы. Втулка проходит через всю головку стрелы. Длина – 2,5 см (рис. 3, 6 ).

Анализ погребального обряда

Погребальный обряд исследованных захоронений полностью соответствует традициям савроматских племен Нижнего Поволжья. Захоронения 3/4 и 4/4 были впущены в курганы эпохи бронзы. Захоронение 6/2 являлось основным. В соответствии с классификацией К. Ф. Смирнова, по форме могильной ямы погр. 3/4 (рис. 1, I ) и 6/2 (рис. 3, 5 ) могут быть отнесены к типу II, объединяющему небольшие, широкие прямоугольные ямы, а погр. 4/4 (рис. 3, 1 ) – к типу IV, в который входят овальные и круглые ямы. Оба типа наиболее широко распространены в конце VI – V в. до н. э. ( Смирнов , 1964. С. 80. Табл. 2).

Все исследованные могильные ямы были вытянуты длинной осью по линии «запад – восток». Костяки в погр. 3/4 и 4/4 были ориентированы головой на запад. Западная ориентировка сохраняет ведущее положение на всем протяжении существования савроматской культуры, но, безусловно, преобладает в конце VI – V в. до н. э. (Там же. С. 91. Табл. 3).

Помещение в могилу вместе с покойником целой или разрубленной туши барана, как это было сделано в погр. 3/4 и 4/4, также является одним из характерных признаков савроматского погребального обряда (Там же. С. 100).

Анализ погребального инвентаря

Предметы вооружения представлены клинковым оружием и наконечниками стрел.

Клинковое оружие было найдено в погр. 3/4 и 4/44.

Железный кинжал из погр. 3/4 (длина – 31,5 см) (рис. 1, II ) относится (по классификации К. Ф. Смирнова) к отделу II типу 1, характеризующемуся простым антенным навершием и почковидным перекрестьем. Аналогичные мечи и кинжалы происходят из курганов: А12 у с. Блюменфельд (с. Цветочное, Волгоградская обл.) ( Смирнов , 1961. Рис. 2, 1, 2 ); кург. 5 курганной группы I у с. Фриден-берг (с. Мирное, Саратовская обл.) (Там же. Рис. 2, 3 ). Однако наиболее близок нашему экземпляру короткий железный меч из кург. 7 у с. Сара (Оренбургская обл.), который также имеет двухтавровую рукоять (Там же. Рис. 2, 5 ). Все перечисленные мечи происходят из комплексов, которые относятся ко времени конца VI – начала V в. до н. э. (Там же. С. 16, 17). Кроме того, аналогичный железный короткий меч был обнаружен в п. 7 в бэровском бугре «Поволжский» (Астраханская обл.). Исследователи датировали его второй половиной VI – первой половиной V в. до н. э. ( Павленко, Шинкарь , 2005).

Железный меч из погр. 4/4 (длина – 50 см) (рис. 3, 2 ) может быть отнесен к отделу II типу 2, характеризующемуся простым антенным навершием и бабочковидным перекрестьем ( Смирнов , 1961. С. 18–20). Данному экземпляру по общему абрису близок меч, случайно найденный у г. Вольск в 1906 г., датированный К. Ф. Смирновым в целом V в. до н. э. (Там же. С. 19. Рис. 3, 3 ). А. С. Скрипкин, заново рассмотрев все известные мечи савроматского времени из Нижнего Поволжья, пришел к выводу, что меч из Вольска принадлежит, вероятнее всего, к третьей хронологической группе, датирующейся второй половиной V – первой половиной IV в. до н. э. ( Скрипкин , 2007. С. 47). Однако меч из погр. 4/4 отличает от меча из Вольска достаточно широкое бабочковидное перекрестье. Подобные клинки известны на территории лесостепного Подонья и датируются исследователями концом VI – первой половиной V в. до н. э. ( Ворошилов, Медведев , 2007. С. 78. Рис. 1, 8, 9 ).

Наконечники стрел были найдены во всех описываемых погребениях.

Наиболее представительным является колчанный набор из погр. 3/4. Он состоит из 22 бронзовых трехлопастных наконечников стрел и одного костяного наконечника.

Большая часть бронзовых трехлопастных наконечников (20 экз.) (рис. 2, 1–20) относится к типу 6Б отдела II (по классификации К. Ф. Смирнова), характеризующемуся узкой сводчатой головкой и выступающей втулкой (Смирнов, 1961. С. 46, 47). По количественным характеристикам среди них можно выделить 5 вариантов: 1) общая длина – 3,4–3,5 см, длина втулки – 1,3–1,5 см (7 экз.) (рис. 2, 1–7); 2) общая длина – 2,6–2,8 см, длина втулки – 0,8–1,3 см (6 экз.) (рис. 2, 8–13); 3) общая длина – 2,6 см, длина втулки – 2 см (1 экз.) (рис. 2, 14); 4) общая длина – 2,1–2,4 см, длина втулки – 1,3–1,4 см (4 экз.) (рис. 2, 15–18); 5) общая длина – 2,0–2,1 см, длина втулки – 0,9–1,0 см (4 экз.) (рис. 2, 19, 20). Также в колчанном наборе были обнаружены два базисных наконечника стрелы. Один из них – со сводчатой головкой (рис. 2, 22) – относится к типу 10, второй – с треугольной головкой (рис. 2, 21) – к типу 11 (Смирнов, 1961. С. 49, 50).

Костяной четырехгранный наконечник стрелы, вероятно, можно отнести к типу 3 отдела IV (Там же. С. 59). Однако К. Ф. Смирнов костяные наконечники стрел не выделял в особую группу, рассматривал совместно с бронзовыми, подчеркивая малочисленность выборки, и указывал на их происхождение от костяных наконечников эпохи поздней бронзы. М. А. Очир-Горяева выделяет подобные наконечники в тип 3, однако не указывает, из каких конкретно комплексов они происходят ( Очир-Горяева , 1996. С. 48, 49). П. М. Соколов костяные наконечники стрел на основе материала, из которого они изготовлены, выделил в отдельную группу, но из-за небольшого количества известных экземпляров не посчитал возможным разбить их на типы ( Соколов , 2010. С. 218). A. Хельмут подобные экземпляры также выделяет в особую группу – Kn IV, отмечая их появление уже в IX в. до н. э. ( Hellmuth , 2010. Teil. 1. S. 14. Abb. 255).

Кроме того, вне колчанного набора в погр. 3/4 был найден железный трехлопастной наконечник стрелы (рис. 2, 23 ), который относится к типу 6Г отдела II (по классификации К. Ф. Смирнова) и характеризуется сводчатой головкой с длинной выступающей втулкой, причем втулка проходит через всю головку стрелы ( Смирнов , 1961. Табл. II, № 189 ). Самая близкая аналогия данному экземпляру происходит из кург. А12 могильника Блюменфельд (Там же. Рис. 16Б, 71 ).

Бронзовый и костяной наконечники стрел были также найдены в погр. 4/4. Бронзовый наконечник стрелы (рис. 3, 4 ) относится к типу 6Б отдела II, по классификации К. Ф. Смирнова (Там же. С. 46, 47), и полностью соответствует бронзовым наконечникам стрел из погр. 3/4, особенно их первому варианту (общая длина – 3,3 см, длина втулки – 1,3 см) (рис. 2, 1 – 7 ).

Костяной наконечник стрелы (рис. 3, 3 ), вероятно, также можно отнести к типу 3 отдела IV (Там же. С. 59). Он полностью соответствует наконечнику из погр. 3/4 (рис. 2, 24 ), описанному выше. Аналогичные костяные четырехгранные наконечники стрел встречены в погр. 32/1 КЛ XIV ( Дворниченко и др. , 1976), в погр. 37/1 Элистинского могильника (Республика Калмыкия) ( Синицын, Эрдниев , 1971. С. 101). Утверждение М. А. Очир-Горяевой о том, что костяные наконечники стрел в Нижнем Поволжье происходят только с правого берега Волги ( Очир-Горяева , 1996. С. 48), является не совсем верным. Они встречены также и на левом берегу, в степном Заволжье, в детском захоронении 2/3 курганной группы Солодовка III (Ленинский район, Волгоградская обл.). В последнем комплексе, кроме четырех костяных наконечников стрел, были найдены железный кинжал с антенновидным навершием и узким бабочковидным перекрестьем, восемь втульчатых наконечников стрел (два железных и шесть бронзовых), обломок зеркала с валиком по краю диска, которые позволяют датировать погребение периодом второй половины V – первой половины IV в. до н. э. ( Демиденко , 1992).

Железный трехлопастной наконечник стрелы (плохой сохранности), обнаруженный в разграбленном погр. 6/2 (рис. 3, 6 ), близок железному наконечнику стрелы из погр. 3/4 и, вероятно, также может относиться к типу 6Г отдела II ( Смирнов , 1961. Табл. II, № 189 ).

В целом наконечники стрел из всех рассмотренных погребений обнаруживают явное типологическое сходство. По составу и набору типов, на наш взгляд, наконечникам стрел из погр. 3/4, 4/4 и 6/2 КЛ XI наиболее близок колчанный набор из кургана А12 могильника Блюменфельд, датирующийся концом VI – первой половиной V в. до н. э. ( Смирнов , 1961. Рис. 16А, 16Б). Однако в них отсутствуют наконечники стрел архаических типов, имеющиеся в Блюменфельде. В то же время в колчанном наборе из Блюменфельда нет костяных наконечников стрел.

Керамика. Представлена лепным черноглиняным сосудом, обнаруженным в погр. 3/4 (рис. 1, 5 ). По классификации К. Ф. Смирнова, он относится к отделу IV, объединяющему горшки с вытянутым яйцевидным туловом, наиболее широкая часть которого приходится на середину сосуда, с плавно отогнутым венчиком и плоским, иногда выделенным дном. Устье почти равно дну или несколько шире его. К. Ф. Смирнов выделяет два типа данных сосудов: первый – высокие, иногда имеющие почти биконическую форму тулова, более характерные для VI в. до н. э., второй – низкие, более характерные для V в. до н. э. ( Смирнов , 1964. С. 112). К сожалению, автор нигде не приводит количественные критерии данного деления. Однако аналогичный сосуд (совпадают и форма тулова, и размеры, и пропорции) происходит из погр. 43/2 Сусловского курганного могильника в Саратовской области, которое в целом датируется V в. до н. э. (Там же. С. 306, 355. Рис. 13, 5г ; 63, 12 ). В более дробной классификации савроматской керамики М. А. Очир-Горяевой сосуды из погребений 42/2 Сус-ловского могильника и 3/4 КЛ XI хотя и рассматриваются в рамках одной группы, но отнесены к различным типам только потому, что у первого дно является «массивным», а у второго – «обычным» ( Очир-Горяева , 1990. С. 83). К сожалению, классификация М. А. Очир-Горяевой является слишком формальной: в ней отсутствует четкая внутренняя структура и обоснование иерархии признаков5. Кроме того, она не дает каких-либо оснований для уточнения датировки отдельных типов сосудов.

Предметы быта представлены фрагментированным железным ножом и фрагментом точильного камня из погр. 3/4.

Железный нож (рис. 1, III ) относится к типу 3, характеризующемуся, по классификации К. Ф. Смирнова, прямой спинкой и изогнутым лезвием ( Смир нов , 1964. С. 105).

Фрагмент точильного камня (рис. 1, IV ) можно отнести к третьему виду абразивных орудий, отличающихся массивностью и уплощенной, четырехгранной формой (Там же. С. 107).

Оба предмета являются типичными для савроматской культуры.

Таким образом, исследованные савроматские погребения из КЛ XI могут быть датированы первой половиной V в. до н. э. Возможно, погр. 3/4 занимает более раннюю хронологическую позицию по отношению к погр. 4/4 и 6/2.

Список литературы Погребения савроматского времени из курганной группы Кривая Лука XI

- Ворошилов А. Н., Медведев А. П., 2007. Вооружение лесостепного Подонья в скифо-сарматское время//Вооружение сарматов: региональная типология и хронология: докл. к VI междунар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории»/Отв. ред.: Л. Т. Яблонский, А. Д. Таиров. Челябинск: ЮУрГУ. С. 76-87.

- Дворниченко В. В., Куйбышев А. В., Малиновская Н. В., Федоров-Давыдов Г. А., 1976. Отчет о раскопках курганов в Черноярском районе Астраханской области в зоне I очереди строительства Астрахано-Калмыцкой рисовой оросительной системы в 1975 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 6719.

- Демиденко С. В., 1992. Савроматское погребение у с. Солодовка//Древности Волго-Донских степей: сб. науч. ст./Ред. В. И. Мамонтов. Вып. 2. Волгоград: Перемена. С. 113-118.

- Мелюкова А. И., 1964. Вооружение скифов. М.: Наука. 113 с. (САИ; вып. Д-1-4.)

- Очир-Горяева М. А., 1990. Классификация керамики из погребений скифской эпохи Нижнего Поволжья//Вопросы археологии юга Восточной Европы: сб. науч. тр./Отв. ред. В. И. Марковин. Элиста: Калмыцкий гос. ун-т. С. 81-92.

- Очир-Горяева М. А., 1996. Наконечники стрел кочевников Нижнего Поволжья//РА. № 1. С. 41-54.

- Павленко Ю. А., Шинкарь О. А., 2005. Погребения савроматского времени в дельте Волги//НАВ. Вып. 7. С. 214-225.

- Синицын И. В., Эрдниев У. Э., 1971. Элистинский курганный могильник (по раскопкам 1964 года). Элиста: Калмыцкий НИИЯЛИ. 143 с.

- Скрипкин А. С., 2007. Клинковое оружие ранних кочевников Нижнего Поволжья VII-IV вв. до н. э. (проблемы хронологии)//Вооружение сарматов: региональная типология и хронология: докл. к VI междунар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории»/Отв. ред.: Л. Т. Яблонский, А. Д. Таиров. Челябинск: ЮУрГУ. С. 38-50.

- Смирнов К. Ф., 1961. Вооружение савроматов. М.: АН СССР. 162 с. (МИА; № 101.)

- Смирнов К. Ф., 1964. Савроматы (ранняя история и культура сарматов)/Отв. ред. М. Г. Мошкова. М.: Наука. 379 с.

- Соколов П. М., 2009. Клинковое оружие кочевников Нижнего Поволжья скифского времени//НАВ. Вып. 10. С. 119-136.

- Соколов П. М., 2010. Типология и хронология наконечников стрел савроматской археологической культуры Нижнего Поволжья//НАВ. Вып. 11. С. 213-232.

- Hellmuth A., 2010. Bogenschützen des Pontischen Raumes in der Älteren Eisenzeit. Typologische Gliederung, Verbreitung und Chronologie der skythischen Pfeilspitzen. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt. 381 S., 250 Taf. (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie; Bd. 177.)