Погребенные почвы цивильского опорного почвенного разреза, сформированные в результате разночастотной циклической последовательности позднеплейстоценовых процессов педои криолитогенеза

Автор: Гугалинская Любовь Анатольевна, Хисяметдинова Асия Абдулкадировна, Березин Александр Юрьевич, Березина Наталья Степановна, Овсепян Рузанна Арменовна, Вагапов Ильдар Махмудович, Овчинников Андрей Юрьевич, Алифанов Валерий Михайлович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Землепользование

Статья в выпуске: 1-8 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Существующие схемы периодизации событий времени позднеплейстоценового ледникового периода остаются дискуссионными и не всегда отвечают на вопросы о количестве, хронологии и характере изменчивости ландшафтных условий внутри этого периода. Такая ситуация связана с неполнотой геологической, палеогеографической и палеопедологической летописи в поздне-плейстоценовых отложениях Восточно-Европейской равнины. Первые исследования хроноряда почв (серии почв, состоящей из дневной и нескольких погребенных почв) самой восточной возвышенности в центре Восточно-Европейской равнины (Чувашского плато), показывают, что и здесь позднеплейстоценовые и поздневалдайские в частности, покровные лессовидные суглинки являются педолитоциклитами, хотя и несколько отличающимися от своих аналогов, сформировавшихся западнее и ближе к краю поздневалдайского ледникового покрова.

Погребенные почвы, ледниковый период

Короткий адрес: https://sciup.org/148200998

IDR: 148200998 | УДК: 638.48

Текст научной статьи Погребенные почвы цивильского опорного почвенного разреза, сформированные в результате разночастотной циклической последовательности позднеплейстоценовых процессов педои криолитогенеза

Березина Наталья Степановна, заведующая отделом археологии

Овсепян Рузанна Арменовна, аспирантка

циклически построенных субаэральных позднеплейстоценовых суглинистых толщ, являющихся почвообразующими породами для голоценовых и погребенных почв. Характеристики погребенных почв используются по большей части геологами и географами для стратиграфических корреляций. В нашей стране результаты изучения погребенных почв оказались востребованы не только для стратиграфических построений, но и для целей палеогеографии, и для понимания современного почвообразования.

Существующие на сегодня схемы периодизации событий времени последнего позднеплейстоценового ледникового периода остаются дискуссионными и не всегда отвечают на вопросы о количестве, таксономическом ранге, возрасте и характере изменчивости ландшафтных условий внутри этого периода. Такая ситуация связана с неполнотой геологической, палеогеографической, палеоклиматической и палеопедологической летописи в позднеплейстоценовых отложениях Восточно-европейской равнины в целом, и на Чувашском плато в частности. Полученные результаты по изучению погребенных почв разных рангов в изученном разрезе позволяют отнести этот разрез к числу позднеплейстоценовых опорных почвенных, то есть, наиболее детальных, отличающихся возможно большей полнотой, отчетливостью границ с подстилающими и перекрывающими образованиями и определенностью стратиграфического положения для восточной части центра Восточно-Европейской равнины.

Рис. 1. Общий вид разреза, глубина 8,5 м

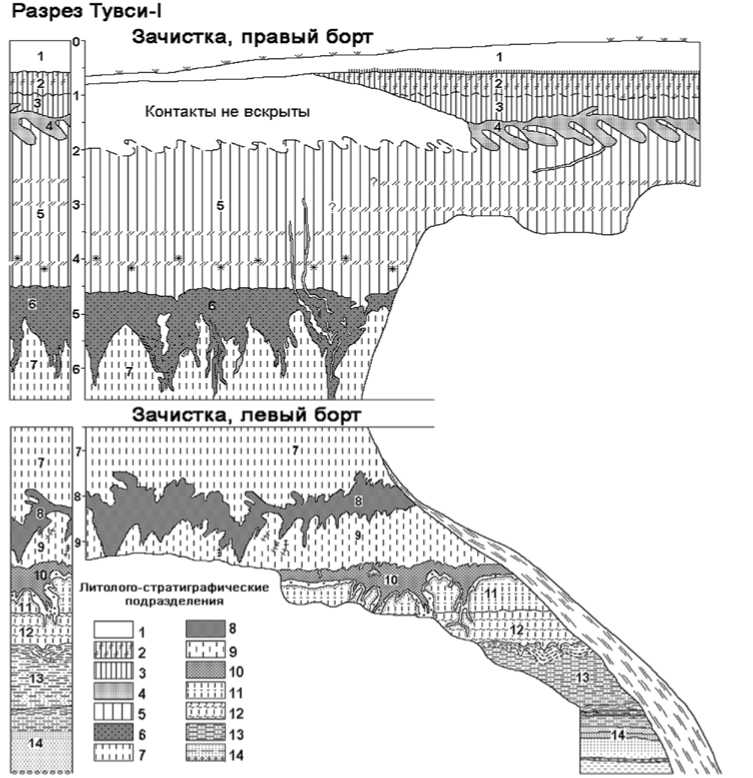

Общая характеристика Цивильского опорного почвенного разреза. Для изучения почв – современной (дневной) и погребенных – в стенке северной экспозиции оврага левобережья реки Большой Цивиль, был заложен специальный разрез глубиной 8,5 м (рис. 1). Глубина вреза оврагов в их верхней части, то есть на пологосклонных частях поверхности, максимальна и достигает 12-15 м, ширина отвершков здесь составляет 12-13 м. Такой интенсивный локальный рост оврагов на отдельных участках характеризуемого борта оврага и сильное замедление (вплоть до приостановки) роста оврагов на других участках борта исследуемого оврага, возможно, связаны со спецификой геодинамиче-ской трещиноватости территории (мелкоблоковая трещиноватость), а именно с чередующейся активизацией разнонаправленного вертикального движения отдельных элементарных блоков. Детальное обследование балок и оврагов показало, что естественное залегание пород и погребенных почв наблюдается только в верховьях одного из оврагов, в других оврагах погребенные почвы переотложены. Стратиграфическое изучение отложений в стенках исследуемого оврага, выполненное Березиным А.Ю., Березиной Н.С., Хисяметдиновой А.А. (рис. 2), показало, что в подстилающем современную почву лессовидном суглинке имеются три погребенные криоморфные почвы с отчетливо выраженными темно-серыми гумусовыми горизонтами. Общая морфологическая выраженность и мощность погребенных почв уменьшается с увеличением глубины их залегания, а значит, с увеличением их возраста, поскольку почвы находятся в состоянии in situ.

Характеристика отложений Цивиль-ского опорного разреза. Современная (голоценовая) серая лесная почва согласно почвенной карте относится к типу серых лесных. В естественном обнажении разреза в современной серой лесной почве выделяются следующие горизонты: гумусовый горизонт мощностью около 10-12 см, такой же мощности осветленный (почти белого цвета) горизонт, серии бурых иллювиальных горизонтов, сменяющихся лессовидным суглинком. Практически вся толща серой лесной почвы прекрасно структурирована: мел-коореховатые отдельности в верхней части профиля трансформируются в призмовидные и столбчато-призмовидные в средней части профиля и в глыбисто-призмовидные при переходе в подстилающий лессовидный суглинок. Морфологический облик этой почвы не вполне соответствует определению серая лесная, по облику она скорее дерново-подзолистая. Однако аналитические характеристики, как будет показано ниже, не вполне соответствуют дерновоподзолистым почвам. Все несоответствия весьма интересны для изучения не вполне явного генезиса современной почвы этого разреза.

Верхняя сложная погребенная почва (верхняя ПП) , имеющая светло-серый гумусовый горизонт, мощностью около 120 см была вскрыта на глубине 3,7 м. Верхняя граница гумусового горизонта почвы неопределённая, растянутая, ровная, нижняя граница осложнена клиньями-трещинами длиной от 50 до 190 см, шириной от 10 до 25 см. Гумусовый горизонт ПП состоит из двух подгоризонтов: верхнего светло-серого с выходящими из него гумусовыми клиньями, и нижнего, имеющего более темный серый цвет. Интенсивность серого цвета нарастает с глубиной и достигает гумусового горизонта. Залегание верхней ПП имеет неотчетливо выраженный уклон, направленный против наклона современной поверхности.

Нижняя погребенная почва (нижняя ПП) мощностью 80 см вскрыта на глубине 7,4 м. Залегание нижней ПП имеет отчетливо выраженный уклон, направленный против существующего наклона современной поверхности.

Почва имеет темно-серый цвет, верхняя и нижняя границы сильно осложнены криогенными деформациями (языками-клиньями). Эти языки-клинья выполнены материалом темно- бурого цвета, перекрывающим погребённую почву. Ширина языков-клиньев изменяется от 1-3 до 18-25 см, а высота – от 15-25 до 35-70 см.

Рис. 2. Стратиграфия Цивильского опорного почвенного разреза:

1-4 – голоценовая серая лесная почва, 5 – толща светло-палевая с белесоватыми прослоямии редко с субверт-кальными трещинами палевого цвета, 6 - погреденная почва, в нижней части клиньев встречаются дресва и хрящеватость, 7 – подстилающая порода (московская стадия?) 8 – погребенная почва, 9 - подстилающая порода, 10 – погребенная почва, 11 – толща очень плотная, охристая, менее глинистая, 12 – более глинистая, чем гор. 11, нижняя граница неровная, волнообразна смятая, 13 – глинистая толща со смятой верхней границей, постепенно переходящая в сглаженную субгоризональную легкосуглинистую толщу с прослойками тонкозернистого песка, 14 – чередующиеся слои небольшой мощности легкосуглинистого материала с линзами грубозернистого и крупнозернистого песка и включениями гравийного галечного материала

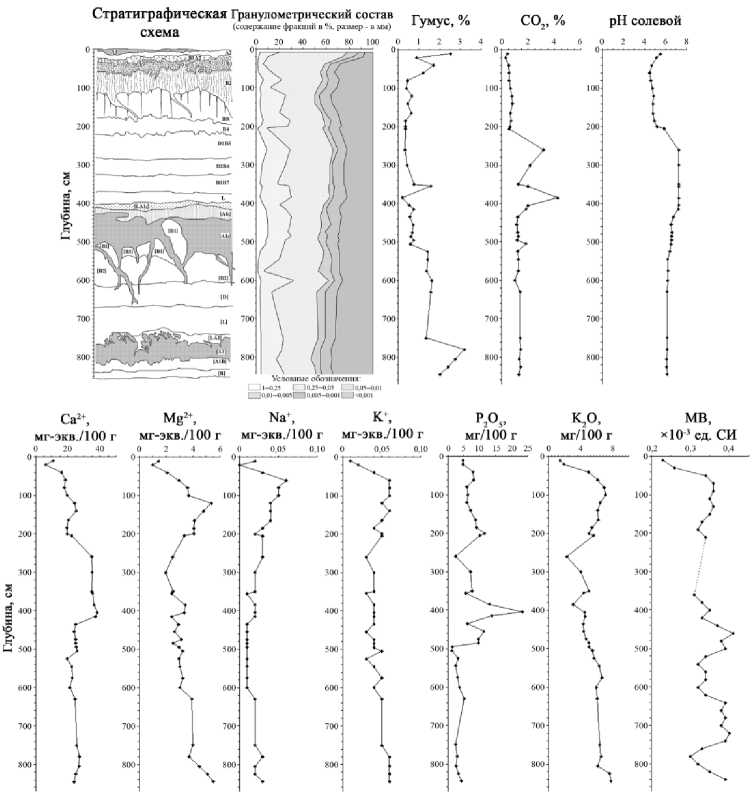

Аналитическая характеристика разреза (рис. 3). По полученным данным исследуемые суглинистые отложения разреза делятся на несколько самостоятельных литогенных образований (толщ). Основными тремя, отличающимися по генезису частями разреза, традиционно выделяемыми по изменению распределения песчаных фракций гранулометрического состава, являются: верхняя толща, включающая горизонты А1, А2, В1А2, В1, В3t голоценовой серой лесной почвы; средняя толща, включающая горизонты В4, D1B5, D2B6, D3B7 серой лесной почвы, а также верхнюю ПП; нижняя толща, включающая нижнюю ПП и перекрывающий её суглинок. По изменению распределения фракции мелкого песка особенно выделяются гор. В4 и D1В5 голоценовой серой лесной почвы, верхняя ПП и подстилающий её гор. [D].

По изменению распределения органического вещества выявляются следующие литологические единицы: гумусовая часть голоценовой серой лесной почвы; гор. D3В7 (высокое содержание органического вещества позволяет выделить горизонт D3В7 в качестве инициальной погребенной почвы или элементарного почвенного образования – ЭПО), а также обе ПП. По максимальному содержанию обменных Na+ и K+ выделяется гор. B3t серой лесной почвы. Пик содержания растворимого Р2О5 подчеркивает границу раздела двух толщ, состоящих из голоценовой серой лесной почвы и верхней ПП; по резкому уменьшению содержания растворимых Р2О5 и К2О выделяется гор. D1В5.

Рис. 3. Аналитическая характеристика разреза

По распределению магнитной восприимчивости (МВ) выделяются три толщи с высокими значениями (часть иллювиальных горизонтов голоценовой серой лесной почвы – гор. В1, В2, В3t, В4; второй гумусовый горизонт верхней ПП, а также гор [D] и L, разделяющие верхнюю и нижнюю ПП) и две толщи с низкими значениями МВ (современный гумусовый горизонт и нижняя часть гумусового и подгумусовый горизонты нижней ПП). Последний факт особенно интересен, поскольку все нами исследованные на магнитную восприимчивость современные гумусовые горизонты на Среднерусской возвышенности и в ее окрестностях имели повышенные значения этого показателя.

Были выявлены и другие особенности серой лесной почвы, сформированной на Приволжской возвышенности: растянутость почвенного профиля, некоторая морфологическая самостоятельность гор А2 (мы даже не обозначили этот горизонт традиционным индексом Е, то есть, элювиальный горизонт, характерный для традиционных текстурно-дифференцированных почв центра Восточно-Европейской равнины, в которых он морфологически отчетливо связан с нижележащим горизонтом), отсутствие поздневалдайских крупных клиновидных грунтовых структур, по которым на Среднерусской возвышенности закладывался полигонально-блочный рельеф (хотя на бровках многих оврагов прослеживаются отчетливые чередующиеся понижения и повышения, аналогичные палеокриогенным). Погребенные почвы, как верхняя, так и нижняя, отличаются от своих расположенных западнее аналогов лучшей выраженностью и сохранностью морфологических характеристик и более ярким криоморфизмом.

Мы полагаем, что особенности серой лесной почвы, сформированной на Приволжской возвышенности (Чувашского плато), являются следствием её формирования, возможно, в несколько иных биоклиматических условиях в голоцене. Однако следует иметь ввиду, что более значительное влияние на формирование выявленных особенностей мог иметь факт большей отдаленности Приволжской возвышенности от края поздневалдайского ледникового покрова: перигляциальные процессы того времени формировали здесь почвообразующие породы для голоценового почвообра- зования иначе, чем на Среднерусской и более северных возвышенностях перигляциальной зоны. Однако первые исследования почв самой восточной возвышенности центра ВосточноЕвропейской равнины, показывают, что и здесь поздневалдайские покровные лессовидные суглинки являются педолитоциклитами, хотя и несколько отличающимися от своих аналогов, сформировавшихся западнее и ближе к краю поздневалдайского ледникового покрова.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №№ 11-04-01083-а, 11-04-00354-а).

THE FOSSIL SOILS OF THE TSIVILSKY REFERENCE SOILIC SECTION GENERATED AS A RESULT OF POLYFREQUENCY CYCLIC SEQUENCE OF LATE PLEISTOCENIC PROCESSES OF PEDO- AND CRYOLYTHOGENESIS