Поиск антагонистов возбудителя фомоза рапса озимого: первичный скрининг бактериальных штаммов из рабочей коллекции лаборатории биометода ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

Автор: Маслиенко Л.В., Заверюха Е.А., Дейнега Л.А., Кузнецова А.В.

Рубрика: Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений

Статья в выпуске: 3 (199), 2024 года.

Бесплатный доступ

В 2024 г. в лаборатории биометода агротехнологического отдела ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК с целью разработки микробиологического метода снижения вредоносности наиболее опасной болезни озимого рапса - фомоза (Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not, анаморфная стадия Phoma lingam (Tode) Desm.) проводили поиск перспективных штаммов-продуцентов микробиопрепаратов из рабочей коллекции лаборатории. В результате первичного скрининга бактериальных штаммов антагонистов выделено 29 перспективных штаммов с разными типами антагонистической активности против возбудителя фомоза: 21 штамм бактерий рода Bacillus: Fa 4-2, D-10, 11-2, D 1-1, 11-3, 5-3, 3-3, 3-2, Far 8, D 1-3, Fz 9, D 7-3, K1-2, 01kopf Bacillus sp., Б (2-1), Б-5, Б-12 B. licheniformis, 5Б-1, D 7-1, ВВ(С) B. subtilis, Б-4 B. circulans и восемь штаммов рода Pseudomonas: 12-2, 15-1, 13-2, Sgc-1, 16-2, Oif 2-1, 14-4 Pseudomonas sp. и 14-3 P. chlororaphis, для проведения вторичного скрининга на фоне искусственного заражения патогеном.

Фомоз рапса озимого, первичный скрининг, бактериальные штаммы антагонисты

Короткий адрес: https://sciup.org/142243085

IDR: 142243085 | УДК: 633.853.494:632.937 | DOI: 10.25230/2412-608X-2024-3-199-46-54

Текст научной статьи Поиск антагонистов возбудителя фомоза рапса озимого: первичный скрининг бактериальных штаммов из рабочей коллекции лаборатории биометода ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

Введение. Одной из наиболее вредоносных болезней рапса озимого ( Brassica napus L.) является фомоз. Возбудителем в центральной зоне Краснодарского края установлен Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not, анаморфная стадия Phoma lingam (Tode) Desm. [1].

Поражение посевов рапса фомозом приводит к их изреживанию, уменьшению ассимиляционной поверхности растений, снижению массы 1000 семян, их посевных качеств, технологических свойств, мас-личности, ухудшению жирно-кислотного состава и к значительным потерям урожая (до 40 %). При инфицировании растений рапса озимого фомозом в первые фазы развития возбудитель может вызывать их преждевременную гибель [2; 3; 4]. Также все чаще отмечается эпифитотийное развитие болезни на рапсе в южных областях Нечерноземья. Это объясняется резким увеличением площади посевов, минимальным сроком возврата культуры на прежнее место, значительным движением сортового материала как внутри страны, так и за ее пределами, недостаточной генетической и сортовой устойчивостью [5–7]. Основным способом защиты рапса озимого от фомоза является применение фунгицидов [8; 9]. Зарегистрированных биопрепаратов от фомоза на рапсе в России нет. Поэтому разработка микробиологического метода снижения вредоносности одной из наиболее распространенных и опасных болезней рапса – фомоза – является актуальной задачей.

В лаборатории биометода агротехноло-гического отдела ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК многие годы ведутся исследования по разработке микробиологических средств защиты масличных культур от болезней. В основе разработанной в лаборатории концепции целенаправленного создания микробиопрепаратов для защиты подсолнечника и других сельскохозяйственных культур от болезней лежит поиск штаммов антагонистов. безопасных для человека, не-фитотоксичных, проявляющих высокую активность в широко варьируемых условиях против комплекса патогенов, обладающих полифункциональным типом действия [10]. Концепция включает следующие основные этапы:

-

- изыскание в естественных условиях штаммов антагонистов возбудителей болезней;

-

- ступенчатый скрининг штаммов в лабораторных условиях in vitro и на фоне искусственного заражения во влажной камере и в грунте;

-

- селекционное улучшение перспективных штаммов, безопасных для человека и нефитотоксичных для растений;

-

- разработку препаративных форм, регламентов производства и хранения микробиопрепаратов;

-

- обоснование стратегии применения микробиопрепаратов в системе защитных мероприятий.

В результате многолетних исследований в лаборатории создана рабочая коллекция перспективных штаммов грибов и бактерий антагонистов широкого круга возбудителей болезней масличных и других сельскохозяйственных культур.

Одним из основных этапов концепции целенаправленного создания микробиопрепаратов является ступенчатый скрининг штаммов в лабораторных условиях in vitro и на фоне искусственного заражения во влажной камере и в грунте. Настоящая работа посвящена первому этапу ступенчатого скрининга – первичному скринингу коллекционных бактериальных штаммов к агрессивному изоляту возбудителя фомоза озимого рапса Phoma lingam in vitro.

Материалы и методы. Исследования проводили в лаборатории биометода агро-технологического отдела ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК в 2024 г. Объектом исследований служили: конидиальная стадия агрессивного изолята возбудителя фомоза рапса озимого Phoma lingam , выделенного в центральной зоне Краснодарского края; коллекционные штаммы бактериальных антагонистов возбудителей болезней масличных культур – 27 штаммов рода Bacillus (01корf Bacillus sp ., D-10 Bacillus sp., D 1-1 Bacillus sp., Fa 4-1 B. subtilis , Fa 4-2 Bacillus sp., Far 8 Bacillus sp., 5-3 Bacillus sp., D 7-1 B. subtilis , D 7-3 Bacillus sp., D 1-3 Bacillus sp., Fz 9 Bacillus sp., 3-1 Bacillus sp., Б-2 B. circulans , Б-4 B. circulans , Б (2-1) B. lichen-iformis , Б-5 B. licheniformis , Б-12 B. licheni-formis , 11-1 Bacillus sp., 11-3 Bacillus sp., 32 Bacillus sp., 3-3 Bacillus sp., 1а B. poly-myxa , Р-9 B. polymyxa , Р-8 B. polymyxa , К11 B. subtilis , ВВ(С) B. subtilis , 5Б-1 B. subtilis ), а также девять штаммов рода Pseudomonas (Sgc-1 Pseudomonas sp., 12-2

Pseudomonas sp., 13-2 Pseudomonas sp., 151 Pseudomonas sp., Sgrc-1 P. fluorescens , 143 P. chlororaphis , 14-4 P. chlororaphis , 16-2 Pseudomonas sp., Oif 2-1 Pseudomonas sp.) и семена рапса озимого сорта Лорис.

Оценку антагонистической активности штаммов in vitro к агрессивному изоляту возбудителя фомоза рапса озимого проводили методом двойных или встречных культур [11]. Метод позволяет определить антагонистическую активность выделенных или коллекционных штаммов при совместном культивировании с возбудителем болезни (агрессивным изолятом) в одной чашке Петри.

Культуры бактериальных антагонистов и возбудителя болезни выращивали отдельно в течение пяти – семи суток на ага-ризированной питательной среде. Стерильным сверлом размером 0,7 см вырезали блоки с мицелием антагониста и патогена и помещали в одну чашку Петри на расстоянии 6,0 см. Контролем служили культуры антагонистов и патогена, посеянные порознь.

Антагонистов и патоген выращивали на картофельно-сахарозном агаре (КСА) [12] и на специализированных средах: для бактерий из рода Bacillus – Тайлона-3 [13], из рода Pseudomonas – Кинга В [14].

Учёты взаимодействия патогенов с антагонистами проводили на 20-е сутки культивирования, отмечали:

-

- рост патогена и антагониста в % от площади чашки Петри (конкуренция за площадь питания);

-

- наличие или отсутствие зон задержки роста патогена в результате синтеза антагонистами гидролитических ферментов или веществ антибиотической природы (стерильная зона);

-

- нарастание антагониста на колонию патогена (гиперпаразитическая зона).

Результаты и обсуждение. Установлена антагонистическая активность всех 36 испытанных коллекционных бактериальных штаммов in vitro к агрессивному изоляту возбудителя фомоза озимого рапса Phoma lingam на всех испытанных питательных средах. При этом выявлены три типа антагонистической активности: двойной (конкуренция за площадь питания и антибиоз), только конкуренция за площадь питания и только антибиоз. Нарастания бактериальных антагонистов на колонию патогена (гиперпаразитическая зона) не отмечено (табл. 1–4).

На среде КСА сформировался двойной тип антагонистической активности бактерий из рода Bacillus у восьми штаммов, из них у пяти (Fa 4-2, D-10, 11-2 Bacillus sp . , Б (2-1) B. licheniformis , D 7-1 B. subtilis ), при средней конкуренции за площадь питания (19,4–32,9 %) установлена более высокая антибиотическая активность при стерильной зоне 14,5–23,5 мм. Тогда как у трех штаммов (Б-5, Б-12 B. licheniformis и D 1-1 Bacillus sp.) выявлена высокая конкуренция за площадь питания (61,9–82,2 %) при небольшой стерильной зоне (4,0– 13,0 мм) (табл. 1, рис. 1).

У остальных 19 бактериальных штаммов из рода Bacillus установлена антибиотическая активность. При этом максимальная стерильная зона (26,0–37,5 мм) отмечена у восьми штаммов (11-3, 5-3, 3-3, Far 8, D 1-3, Fz 9, Bacillus sp . , 5Б-1 B. subtilis , и Б-4 B. circulans ).

На среде Тайлона-3 у бациллярных штаммов установлены три типа антибиотической активности: двойной (конкуренция за площадь питания и антибиоз), только конкуренция за площадь питания и только антибиоз (табл. 2, рис. 2).

При двойном типе антагонистической активности максимальный антибиоз (23,5–25,0 мм) отмечен у четырех бациллярных штаммов (K1-2 Bacillus sp., 01kopf Bacillus sp., 5Б-1 B. subtilis и Б-12 B. lichen-iformis ). Максимальная конкуренция за площадь питания (55,5–76,5 %) установлена у пяти штаммов (11-3, 5-3, Fa 4-2, 112 Bacillus sp. и Б-5 B. licheniformis ) . Один штамм (ВВ(С) B. subtilis ) проявил только конкуренцию за площадь питания (72,6 %). Антибиоз сформировался у шести штаммов, при этом максимальная стерильная зона отмечена у двух бациллярных штаммов (D 7-3 и 3-2 Bacillus sp.).

Таблица 1

Антагонистическая активность штаммов бактерий из рода Bacillus к возбудителю фо-моза рапса озимого Phoma lingam при температуре 25 °С на 20-е сутки культивирования на среде КСА

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2024 г.

|

Штамм антагонист |

Площадь зарастания поверхности питательной среды, |

Размер стерильной зоны, мм |

|||

|

антагонистом |

патогеном |

||||

|

% |

см2 |

% |

см2 |

||

|

Phoma lingam |

- |

- |

37,2 |

23,8 |

- |

|

конкуренция за площадь питания + антибиоз |

|||||

|

Fa 4-2 Bacillus sp. |

23,7 |

15,1 ± 0,3 |

7,4 |

4,8 ± 0,9 |

23,5 |

|

Б (2-1) B. licheniformis |

32,9 |

20,9 ± 1,0 |

5,7 |

3,7 ± 1,5 |

23,0 |

|

D-10 Bacillus sp. |

19,4 |

12,4 ± 6,0 |

15,2 |

9,7 ± 3,5 |

19,5 |

|

D 7-1 B. subtilis |

28,1 |

18,0 ± 5,4 |

15,6 |

10,0 ± 0,6 |

15,0 |

|

11-2 Bacillus sp. |

30,0 |

19,2 ± 3,2 |

10,3 |

6,6 ± 2,2 |

14,5 |

|

Б-5 B. licheniformis |

61,9 |

39,5 ± 8,6 |

2,5 |

1,7 ± 1,3 |

13,0 |

|

Б-12 B. licheniformis |

82,2 |

52,3 ± 3,8 |

1,2 |

0,8 ± 0,1 |

7,5 |

|

D 1-1 Bacillus sp. |

70,7 |

45,0 ± 7,2 |

5,4 |

3,5 ± 2,1 |

4,0 |

|

антибиоз |

|||||

|

11-3 Bacillus sp . |

3,2 |

2,1 ± 0,4 |

5,3 |

3,4 ± 0,8 |

37,5 |

|

5-3 Bacillus sp. |

4,4 |

2,8 ± 0,1 |

21,0 |

14,6 ± 1,8 |

32,0 |

|

3-3 Bacillus sp. |

6,7 |

4,3 ± 0,3 |

23,0 |

14,7 ± 1,0 |

30,5 |

|

Far 8 Bacillus sp. |

5,9 |

3,8 ± 2,9 |

20,7 |

13,3 ± 2,9 |

30,0 |

|

5Б-1 B. subtilis |

4,9 |

3,1 ± 0,3 |

14,6 |

9,3 ± 0,1 |

29,5 |

|

D 1-3 Bacillus sp. |

4,8 |

3,1 ± 0,1 |

22,2 |

14,2 ± 4,2 |

29,5 |

|

Fz 9 Bacillus sp. |

4,1 |

2,6 ± 0,3 |

16,8 |

10,8 ± 0,8 |

27,5 |

|

Б-4 B. circulans |

11,1 |

7,1 ± 1,2 |

10,4 |

6,7 ± 0,9 |

26,0 |

|

3-2 Bacillus sp. |

4,3 |

2,7 ± 1,9 |

29,8 |

19,0 ± 5,0 |

25,5 |

|

1а B. polymyxa |

5,6 |

3,6 ± 0,6 |

14,8 |

9,5 ± 1,5 |

24,5 |

|

P-9 B. polymyxa |

8,2 |

5,3 ± 2,1 |

26,4 |

16,9 ± 5,1 |

23,5 |

|

01kopf Bacillus sp. |

13,3 |

8,5 ± 3,7 |

20,5 |

13,0 ± 0,4 |

23,0 |

|

11-1 Bacillus sp. |

15,5 |

10,0 ± 3,0 |

6,7 |

4,3 ± 0,1 |

23,5 |

|

K1-2 Bacillus sp. |

17,5 |

11,2 ± 0,9 |

21,9 |

14,0 ± 2,0 |

21,5 |

|

Fa 4-1 B. subtilis |

13,9 |

8,9 ± 2,7 |

18,5 |

11,8 ± 0,8 |

21,0 |

|

D 7-3 Bacillus sp. |

2,8 |

1,8 ± 0 |

33,9 |

21,6 ± 0 |

21,0 |

|

K 1-1 B. subtilis |

9,9 |

6,4 ± 0,5 |

35,7 |

22,8 ± 2,8 |

19,5 |

|

ВВ(С) B. subtilis |

19,4 |

12,4 ± 5,0 |

19,8 |

12,6 ± 1,0 |

15,0 |

|

Б-2 B. circulans |

17,0 |

10,8 ± 5,5 |

38,3 |

24,4 ± 1,4 |

9,5 |

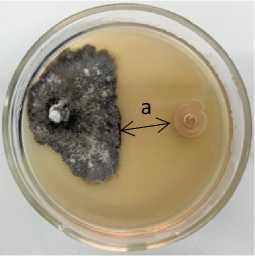

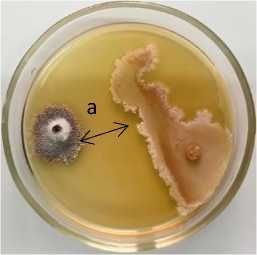

Phoma lingam + Б-12 B. licheniformis Phoma lingam + Fz 9 Bacillus sp.

Рисунок 1 – Антагонистическая активность бактериальных штаммов из рода Bacillu s к возбудителю фомоза рапса озимого Phoma lingam через 20 суток совместного культивирования на среде КСА при температуре 25 °С:

а – стерильная зона; 1 – конкуренция за площадь питания и антибиоз;

2 – антибиоз (ориг.) (ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2024 г.)

Таблица 2

Антагонистическая активность штаммов бактерий из рода Bacillus к возбудителю фо-моза рапса озимого Phoma lingam при температуре 25 °С на 20-е сутки культивирования на среде Тайлона-3

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2024 г.

|

Штамм антагонист |

Площадь зарастания поверхности питательной среды |

Размер стерильной зоны, мм |

|||

|

антагонистом |

патогеном |

||||

|

% |

см2 |

% |

см2 |

||

|

Phoma lingam |

- |

- |

16,3 |

10,4 |

- |

|

конкуренция за площадь питания + антибиоз |

|||||

|

K1-2 Bacillus sp. |

41,3 |

26,2 ± 8,6 |

8,9 |

5,8 ± 3,1 |

25,0 |

|

01kopf Bacillus sp. |

35,7 |

22,7 ± 5,4 |

9,7 |

6,2 ± 2,1 |

25,0 |

|

5Б-1 B. subtilis |

21,9 |

13,9 ± 0,4 |

17,1 |

10,9 ± 2,8 |

24,0 |

|

Б-12 B. licheniformis |

41,4 |

26,3 ± 3,7 |

17,1 |

10,9 ± 2,6 |

23,5 |

|

Б-4 B. circulans |

21,0 |

13,3 ± 0,7 |

15,1 |

9,6 ± 1,0 |

21,5 |

|

Far 8 Bacillus sp. |

33,9 |

21,6 ± 4,2 |

23,1 |

14,7 ± 2,3 |

18,5 |

|

Fz 9 Bacillus sp. |

21,9 |

13,9 ± 6,3 |

16,4 |

10,5 ± 5,5 |

18,5 |

|

3-3 Bacillus sp. |

41,0 |

26,1 ± 8,0 |

11,0 |

7,0 ± 0,8 |

16,5 |

|

P-9 B. polymyxa |

36,2 |

23,0 ± 6,0 |

17,7 |

11,2 ± 1,8 |

16,5 |

|

K 1-1 B. subtilis |

35,3 |

22,4 ± 7,3 |

19,2 |

12,2 ± 3,5 |

16,5 |

|

D-10 Bacillus sp. |

36,8 |

23,5 ± 1,6 |

16,2 |

10,3 ± 3,5 |

14,5 |

|

11-1 Bacillus sp. |

27,5 |

17,5 ± 4,8 |

10,4 |

6,7 ± 1,3 |

14,5 |

|

D 1-1 Bacillus sp. |

46,3 |

29,5 ± 10,1 |

10,7 |

6,9 ± 0,2 |

13,5 |

|

D 1-3 Bacillus sp. |

47,1 |

29,9 ± 8,6 |

1,7 |

1,1 ± 0,3 |

8,5 |

|

Б (2-1) B. licheniformis |

47,6 |

30,2 ± 3,6 |

0,8 |

0,5 ± 0,1 |

8,0 |

|

11-3 Bacillus sp. |

55,6 |

35,4 ± 5,9 |

3,9 |

2,5 ± 2,1 |

11,5 |

|

5-3 Bacillus sp. |

56,5 |

36,0 ± 8,8 |

10,8 |

6,9 ± 3,5 |

16,5 |

|

Fa 4-2 Bacillus sp. |

64,4 |

41,1 ± 2,2 |

3,8 |

2,5 ± 0,9 |

6,5 |

|

11-2 Bacillus sp. |

71,7 |

45,7 ± 4,0 |

1,1 |

0,7 ± 0,5 |

8,0 |

|

Б-5 B. licheniformis |

76,5 |

48,6 ± 8,3 |

1,0 |

0,7 ± 0,2 |

8,5 |

|

конкуренция за площадь питания |

|||||

|

ВВ(С) B. subtilis |

72,6 |

46,2 ± 6,0 |

23,2 |

14,8 ± 3,6 |

0 |

|

антибиоз |

|||||

|

D 7-3 Bacillus sp. |

0,7 |

0,5 ± 0,1 |

29,1 |

18,6 ± 1,2 |

32,0 |

|

3-2 Bacillus sp. |

10,7 |

6,8 ± 3,9 |

35,9 |

22,8 ± 5,4 |

28,0 |

|

D 7-1 B. subtilis |

14,8 |

9,4 ± 0,1 |

36,3 |

23,1 ± 0,4 |

19,0 |

|

Fa 4-1 B. subtilis |

27,6 |

17,6 ± 2,1 |

31,6 |

20,1 ± 6,0 |

15,5 |

|

Б-2 B. circulans |

12,1 |

7,7 ± 0,4 |

28,2 |

17,9 ± 2,1 |

14,0 |

|

1а B. polymyxa |

24,6 |

15,6 ± 7,6 |

28,2 |

18,0 ± 7,4 |

1,0 |

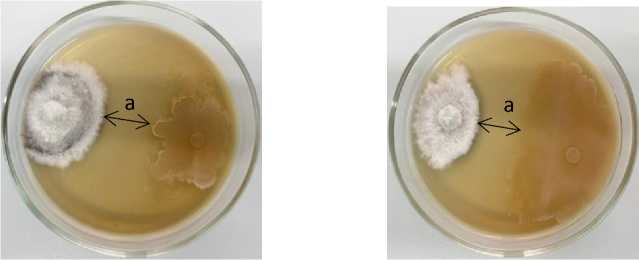

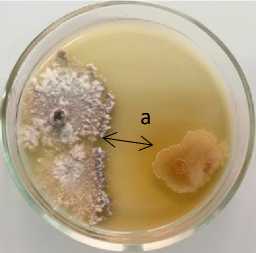

1 2

Phoma lingam + 5Б-1 B. subtilis Phoma lingam + 5-3 Bacillus sp.

Рисунок 2 – Антагонистическая активность бактериальных штаммов из рода Bacillu s к возбудителю фомоза рапса озимого Phoma lingam через 20 суток совместного культивирования на среде Тайлона-3 при температуре 25 °С: а – стерильная зона; 1, 2 – конкуренция за площадь питания и антибиоз (ориг.) (ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2024 г.)

Таблица 3

Антагонистическая активность штаммов бактерий антагонистов из рода Pseudomonas к возбудителю фомоза рапса озимого Phoma lingam при температуре 25 °С на 20-е сутки культивирования на среде КСА

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2024 г.

|

Штамм антагонист |

Площадь зарастания поверхности питательной среды, % |

Размер стерильной зоны, мм |

|||

|

антагонистом |

патогеном |

||||

|

% |

см2 |

% |

см2 |

||

|

Phoma lingam |

- |

- |

37,2 |

23,8 |

- |

|

конкуренция за площадь питания + антибиоз |

|||||

|

12-2 Pseudomonas sp. |

26,3 |

16,8 ± 2,9 |

13,5 |

8,7 ± 6,1 |

12,5 |

|

15-1 Pseudomonas sp. |

83,7 |

53,3 ± 3,5 |

1,4 |

0,9 ± 0,1 |

6,0 |

|

антибиоз |

|||||

|

13-2 Pseudomonas sp. |

7,8 |

5,0 ± 0,4 |

25,4 |

16,2 ± 2,7 |

27,5 |

|

Sgc-1 Pseudomonas sp. |

6,3 |

4,1 ± 0,8 |

24,7 |

15,8 ± 0,6 |

23,5 |

|

16-2 Pseudomonas sp. |

23,6 |

15,1 ± 0,1 |

27,2 |

17,3 ± 6,6 |

15,5 |

|

Oif 2-1 Pseudomonas sp. |

9,1 |

5,8 ± 1,6 |

20,6 |

13,1 ± 2,2 |

15,0 |

|

14-4 Pseudomonas sp. |

15,8 |

10,1 ± 0,1 |

36,9 |

23,5 ± 11,9 |

11,5 |

|

14-3 P. chlororaphis |

13,7 |

8,7 ± 1,7 |

25,7 |

16,4 ± 6,4 |

10,5 |

|

Sgrc-1 P. fluorescens |

10,8 |

6,9 ± 1,5 |

35,9 |

22,9 ± 0,2 |

9,0 |

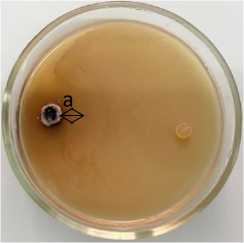

Phoma lingam + 15-1 Pseudomonas sp.

Phoma lingam + 13-2 Pseudomonas sp.

Рисунок 3 – Антагонистическая активность бактериальных штаммов из рода Pseudomonas к возбудителю фомоза рапса озимого Phoma lingam через 20 суток совместного культивирования на среде КСА при температуре 25 °С:

а – стерильная зона; 1 – конкуренция за площадь питания и антибиоз;

2 – антибиоз (ориг.) (ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2024 г.)

Таблица 4

Антагонистическая активность штаммов бактерий антагонистов из рода Pseudomonas к возбудителю фомоза рапса озимого Phoma lingam при температуре 25 °С на 20-е сутки культивирования на среде Кинга B

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2024 г.

|

Штамм антагонист |

Площадь зарастания поверхности питательной среды, % |

Размер стерильной зоны, мм |

|||

|

антагонистом |

патогеном |

||||

|

% |

см2 |

% |

см2 |

||

|

Phoma lingam |

- |

- |

29,7 |

18,8 ± 0,8 |

- |

|

конкуренция за площадь питания + антибиоз |

|||||

|

13-2 Pseudomonas sp. |

26,5 |

16,9 ± 2,5 |

16,3 |

10,4 ± 6,9 |

16,5 |

|

12-2 Pseudomonas sp. |

53,9 |

34,3 ± 5,6 |

4,5 |

2,9 ± 1,7 |

13,0 |

|

антибиоз |

|||||

|

14-4 Pseudomonas sp. |

9,4 |

6,1 ± 1,1 |

27,6 |

17,5 ± 3,4 |

26,0 |

|

16-2 Pseudomonas sp. |

6,4 |

4,2 ± 0,2 |

22,5 |

14,4 ± 2,4 |

26,0 |

|

Oif 2-1 Pseudomonas sp. |

10,1 |

6,5 ± 1,2 |

26,6 |

17,0 ± 0,3 |

24,0 |

|

14-3 P. chlororaphis |

10,2 |

6,5 ± 1,6 |

30,4 |

19,5 ± 1,5 |

21,0 |

|

15-1 Pseudomonas sp. |

11,0 |

7,1 ± 1,2 |

28,8 |

18,4 ± 2,1 |

19,5 |

|

Sgc-1 Pseudomonas sp. |

18,0 |

11,5 ± 7,2 |

25,0 |

16,0 ± 1,1 |

15,0 |

|

Sgrc-1 P. fluorescens |

5,1 |

3,3 ± 1,3 |

36,1 |

24,6 ± 8,4 |

1,5 |

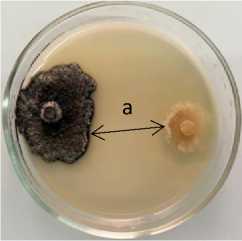

Phoma lingam + 12-2 Pseudomonas sp.

Phoma lingam + 14-3 P. chlororaphis

Рисунок 4 – Антагонистическая активность бактериальных штаммов из рода Pseudomonas к возбудителю фомоза рапса озимого Phoma lingam через 20 суток совместного культивирования на среде Кинга В при температуре 25 °С:

а – стерильная зона; 1 – конкуренция за площадь питания и антибиоз;

2 – антибиоз (ориг.) (ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2024 г.)

Таким образом, на двух питательных средах КСА и Тайлона-3 из 27 коллекционных штаммов бактерий из рода Bacillus выделен 21 перспективный штамм, показавший максимальную антагонистическую активность с разными типами действия, для проведения вторичного скрининга на фоне искусственного заражения в лабораторных условиях во влажной камере: Fa 4-2, D-10, 11-2, D 1-1, 11-3, 5-3, 33, 3-2, Far 8, D 1-3, Fz 9, D 7-3, K 1-2, 01kopf Bacillus sp., Б (2-1), Б-5, Б-12 B. li-cheniformis , 5Б-1, D 7-1, ВВ(С) B. subtilis и Б-4 B. circulans .

У бактерий из рода Pseudomonas на среде КСА установлен двойной тип антагонистической активности только у двух штаммов, при этом у штамма 12-2 Pseudomonas sp. отмечена средняя конкуренция за площадь питания (26,3 %) при более высокой антибиотической активности (стерильная зона составила 12,5 мм). Тогда как у штамма 15-1 Pseudomonas sp. установлена высокая конкуренция за площадь питания (83,7 %) при небольшой стерильной зоне (6,0 мм) (табл. 3, рис. 3).

У семи остальных штаммов выявлен тип антагонистической активности антибиоз, при этом максимальная стерильная зона (15,0–27,5 мм) отмечена у четырех штаммов (13-2, Sgc-1, 16-2, Oif 2-1 Pseudomonas sp.).

На специализированной среде Кинга В двойной тип антагонистической активности установлен так же, как и на среде КСА, у двух штаммов: 13-2 и 12-2 Pseudomonas sp. При этом у штамма 13-2 Pseudomonas sp. установлена средняя конкуренция за площадь питания (26,5 %) при более высокой антибиотической активности (стерильная зона – 16,5 мм). Тогда как у штамма 12-2 Pseudomonas sp. установлена более высокая конкуренция за площадь питания (53,9 %) при средней стерильной зоне (13,0 мм) (табл. 4, рис. 4).

У остальных семи штаммов установлен один тип антагонистической активности – антибиоз, с максимальной стерильной зоной (21,0–26,0 мм) у четырех штаммов (14-4, 16-2, Oif 2-1 и 14-3 Pseudomonas sp.).

Таким образом, на двух питательных средах КСА и Кинга В из девяти коллекционных штаммов бактерий рода Pseudomonas выделены восемь перспективных штаммов, показавших максимальную антагонистическую активность с разными типами действия против возбудителя фо-моза: 12-2, 15-1, 13-2, Sgc-1, 16-2, Oif 2-1, 14-4 Pseudomonas sp. и 14-3 P. chlorora-phis.

Заключение. В 2024 г. в результате первичного скрининга бактериальных штаммов антагонистов из рабочей коллекции лаборатории биометода агротехнологиче-ского отдела ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК для проведения вторичного скрининга на фоне искусственного заражения возбудителем фомоза рапса озимого выделены перспективные штаммы бактерий с разными типами антагонистической активности: 21 штамм бактерий рода Bacillus : Fa 4-2, D-10, 11-2, D 1-1, 11-3, 5-3, 3-3, 3-2, Far 8, D 1-3, Fz 9, D 7-3, K1-2, 01kopf Bacillus sp., Б (2-1), Б-5, Б-12 B. licheniformis , 5Б-1, D 71, ВВ(С) B. subtilis, Б-4 B. circulans и восемь штаммов рода Pseudomonas : 12-2, 151, 13-2, Sgc-1, 16-2, Oif 2-1, 14-4 Pseudomonas sp. и 14-3 P. chlororaphis.

Список литературы Поиск антагонистов возбудителя фомоза рапса озимого: первичный скрининг бактериальных штаммов из рабочей коллекции лаборатории биометода ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

- Index Fungorum Data bases: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.indexfun-gorum. org/names/NamesRecord. asp?RecordID=2301 54 (дата обращения: 01.10.2024).

- Пивень В.Т., Сердюк О.А. Фитосанитарный мониторинг болезней рапса // Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. - 2011. - Вып. 2 (148-149). - С. 162-166.

- Бочкарев Н.И., Пивень В.Т., Тишков Н.М. [и др.]. Защита рапса // Защита и карантин растений. -2017. - № S1. - С. 37-76.

- Сердюк О.А., Трубина В.С., Горлова Л.А. Влияние внутренней инфекции на всхожесть и масличность семян масличных культур семейства капустные // Масличные культуры. - 2019. - Вып. 3 (179). -С. 119-123.

- Гасич Е.Д. Фомоз рапса (Обзор литературы) // Вестник защиты растений. - 2004. - № 1. - С. 1124.

- Gomzhina M.M., Gasich E.L. Plenodomus species infecting oilseed rape in Russia // Plant Protection News. - 2022. - Vol. 105 (3). - P. 135-147.

- Костин Н.К., Кузнецова А.А., Дудченко И.П. [и др.]. Видовой состав микромицетов, ассоциированных с растениями рапса озимого некоторых регионов России // Сб. мат-лов конф. «Генетические технологии в микробиологии и микробное разнообразие», Пущино, 06-08 декабря 2022 г. - М.: ГЕОС, 2022. - С. 56-59.

- Сердюк О.А. Сравнительная оценка эффективности препаратов из группы триазолов против склеротиниоза и фомоза на рапсе озимом // Защита и карантин растений. - 2012. - № 5. - С. 21-22.

- Девяткина Т.Ф., Чигорин С.С., СилаевА.И. [и др.]. Оценка эффективности фунгицидов в сдерживании альтернариоза и фомоза на яровом рапсе // Аграрный научный журнал. - 2024. - № 5. - С. 1927.

- Маслиенко Л.В. Лаборатория биологических средств защиты растений (вчера, сегодня, завтра) // История научных исследований во ВНИИМКе за 90 лет. - Краснодар, 2002. - С. 191-197.

- Егоров Н.С. Выделение микробов антагонистов и биологические методы учета их антибиотической активности. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1957. - 78 с.

- Лысак В.В., Желдакова Р.А., Фомина О.В. Микробиология. Практикум: пособие. - Минск: БГУ 2015. - 115 с.

- Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. - М.: Наука, 2004. - 528 с.

- King E.D., Ward M.K. and Raney D.E. Two simple media for the demonstration of pyocyanin and fluorescin // Journal of laboratory and clinical medicine. - 1954. - V 44. - P. 301-307.