Поиск и перспективы использования сочных масличных плодов лесных растений

Автор: Соломонова Е.В., Трусов Н.А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Недревесные лесные ресурсы

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Растительные масла являются ценными питательными веществами. Поиск и изучение новых нетрадиционных источников масел - важная научная задача. Определены наиболее перспективные лесные растения с сочными масличными плодами и предложены маркерные признаки для поиска таких растений в будущем.

Сочные масличные плоды, источники растительных масел, лесные растения

Короткий адрес: https://sciup.org/14336760

IDR: 14336760 | УДК: 630*8

Текст научной статьи Поиск и перспективы использования сочных масличных плодов лесных растений

Соломонова, Е. В. Поиск и перспективы использования сочных масличных плодов лесных растений [Электронный ресурс] / Е. В.Соломонова, Н. А. Трусов // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2017. – № 1. – С. 78–87. URL:

А ктуальность поиска и изучения новых нетрадиционных источников растительных масел несомненна. Многолетние исследования закономерностей формирования маслич-ности сочных плодов растений разного систематического положения, которые легли в основу данной работы, показали преимущества, ценность и уникальность масел, извлекаемых именно из сочных масличных плодов. Сочные масличные плоды (СМП) – это плоды, в которых накопление масла происходит в сочных внесеменных частях [1]. Даже ядовитость СМП не является препятствием для широкого использования извлекаемых из них жиросодержащих продуктов. В настоящее время получают и изучают масла из семян, не уделяя должного внимания внесемен-ным частям плодов, несмотря на то что жирнокислотный состав семян гораздо более консервативен и менее насыщен витаминами.

Масла, выделяемые из мякоти СМП таких известных растений, как масличная пальма, маслина, авокадо и других, применяют в пищевых и лечебных целях. В России популярна облепиха, первые упоминания о которой датируются 1850 г. Ее плоды, биохимия которых подробно изучена, в настоящее время широко используются в пищевой промышленности и медицине. Стандартизация плодов облепихи проводится в соответствии с требованиями временной фармакопейной статьи (ВФС) 42-1741–87 (свежие плоды) и ТУ 64-472–88 (сухие плоды) [2]. Однако особенности накопления знаменитого целебного облепихового масла, уникального по жирно-кислотному и витаминному составам, оставались неизвестными до 1980-х гг. Детальное изучение морфолого-анатомической структуры плодов облепихи крушиновидной ( Hippophaё rhamnoides L., Elaeagnaceae Adans.) в процессе их созревания показало, что жировые включения накапливаются в клетках сочных околоплодников, а точнее – в клетках гипантия.

Природные липиды – ценный источник биологически активных веществ: фосфатидов, стеролов, жирорастворимого витамина Е ( α -токоферола), по-линенасыщенных жирных кислот (ПНЖК) – линолевой (семейство ω -6) и линоленовой (семейство ω -3), с участием которых в организме протекает синтез физиологически активных регуляторов всех обменных процессов [5]. Растительные масла, выделенные из нетрадиционного сырья, богаты витаминами Е, А, β -каротином, эссенциальными жирными кислотами [6, 7]. Уникальность экстрагированных из растительного сырья витаминных препаратов заключается в их комплексности: наряду с витаминами они содержат разнообразные сильнодействующие полезные вещества. Получить настолько же эффективные витаминные продукты путем синтеза невозможно [8].

Жирные масла – разнородная по химическому составу группа веществ. Кроме нейтральных ацилглицеринов, образующих в растительной клетке пул свободных липидов, к ней относятся связанные липиды биомембран. Жирорастворимые витамины А и Е различаются химической природой и ролью в развитии плодов. Каротиноиды окрашивают зрелые околоплодники в яркие красные и оранжевые цвета. Токоферолы «консервируют» плоды на ветках, не давая им испортиться.

Цель работы – поиск перспективных лесных растений, имеющих СМП. Особое внимание уделялось растениям, массово произрастающим в лесах и имеющим большой биоресурсный потенциал.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

-

1. Выявить широко распространенные в средней полосе европейской части России лес-

- ные древесные и травянистые растения, имеющие сочные плоды.

-

2. Изучить морфолого-анатомическое строение внесеменных частей сочных плодов с установлением наличия и топографии жировых включений в них.

-

3. Определить масличность внесеменных частей плодов и, по возможности, другие связанные с ней характеристики, например содержание каротиноидов и иных ценных жирорастворимых веществ.

-

4. Установить маркерные признаки для дальнейшего поиска перспективных растений, имеющих СМП.

Материалы и методы. Исследование морфолого-анатомического строения плодов проводили по стандартным методикам [9]. Морфологические признаки плодов изучали с помощью микроскопов МБС-1 и МБС-10, анатомические – МБР-1А и Биомед С-2. Временные водные и глицериновые препараты изготавливали из срезов плодов различной ориентации, полученных вручную с помощью бритвенного лезвия. Липидную природу включений устанавливали нейтральным жирорастворимым красителем суданом III. Для зарисовки объектов исследований использовали окулярную сетку и рисовальный аппарат РА-4, для фотографирования – фотокамеру Canon.

Содержание сырого жира определяли методом сухого обезжиренного остатка [10]. Обезжиривание измельченных образцов сырья проводили в аппарате Сокслета хлороформом или гексаном.

Результаты и обсуждение. По данным литературных источников и нашим наблюдениям, выявлены древесные и травянистые растения, массово произрастающие в лесах средней полосы европейской части России и имеющие сочные плоды. В результате дальнейших многолетних исследований нами обнаружен среди них и родственных им видов, произрастающих в лесах других регионов России, ряд растений, которые имеют СМП:

красноплодные жимолости ( Lonicera caucasi-ca Pall., L. chrysantha Turcz., L. deflexicalyx Batal., L.

ferdinandii Franch., L. gibbiflora (Rupr.) Dipp., L. glehnii Fr. Schmidt, L. hispida Pall. ex Schult., L. involucrata (Richards.) Banks ex Spreng., L. maackii (Rupr.) Maxim., L. praeflorens Batal., L. tatarica L., L. tolmatchevii Pojark., L. xylosteum L.; Lonicera L.; Caprifoliaceae Juss.);

бересклеты ( Euonymus alatus (Thunb.) Siebold, E. bungeanus Maxim., E. europaeus L., E. hamiltonianus Wall., E. latifolius Mill., E. maackii Rupr., E. macropterus Rupr., E . maximowiczianus (Prokh.) Vorosch., E. nanus M. Bieb., E. pauciflorus Maxim., E. phellomanus Loes., E. sashalinensis (Fr. Schmidt) Maxim., E. sieboldianus Blume, E. verrucosus Scop.; Euonymus L.; Celastraceae R. Br.);

древогубцы ( Celastrus orbiculatus Thunb., C . strigillosus Nakai; Celastrus L.; Celastraceae);

копытень европейский ( Asarum europaeum L.; Asarum L.; Aristolochiaceae Juss.) и фиалки ( Viola canina L., V. mirabilis L., V. odorata L.; Viola L.; Violaceae Batsch).

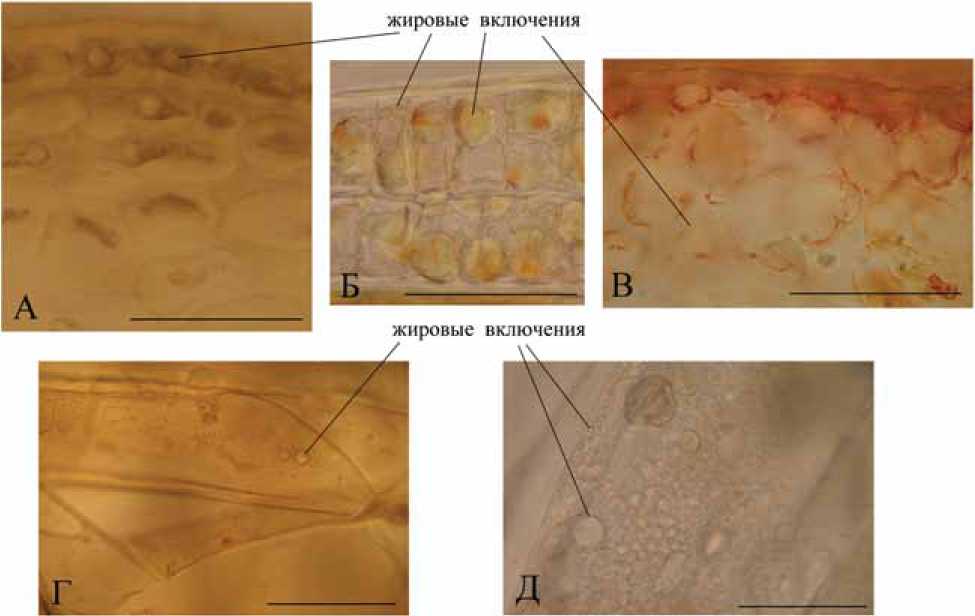

Изучено морфолого-анатомическое строение развивающихся и зрелых плодов этих растений, выявлена топография жировых включений в клетках околоплодников (рисунок), определено содержание сырого жира во внесеменных частях зрелых плодов (не определялось для копытней и фиалок). В результате исследований установлено раннее обособление семян от притока питательных веществ и поступление их в сочные внесеменные части плода. Подтверждено, что наличие капель масла в клетках внесемен-ных частей плода, выявляемое при световом микроскопировании, является хорошим тест-признаком, позволяющим оперативно и малозатратно выделять СМП для последующей работы с ними.

Для систематизации растений с сочными плодами, в том числе содержащими масло в различных частях, ранее разработана и апробирована классификация [11]. Согласно классификации СМП наиболее перспективных растений лесов Российской Федерации можно разделить на 3 группы (таблица).

Наибольшую масличность среди изученных нами растений имеют бересклеты ( E. alatus, E. bungeanus, E. europaeus, E. hamiltonianus, E. lati-

жировые включения жировые включения

Жировые включения в клетках сочных масличных плодов

А – перикарпий Lonicera glehnii F. Schmidt; Б – ариллус Euonymus europaeus L.; В – ариллус Celastrus rugosus Rehder & E. H. Wilson; Г – ариллус Asarum europaeum L.; Д – ариллус Viola odorata L.

Масштабная линейка: А-В – 0,1 мм; Г-Д – 0,01 мм

Характеристика СМП некоторых растений лесов Российской Федерации

Возможность наиболее полного использования витаминно-пищевого потенциала несъедобных растений изучена нами на примере красно- плодной жимолости татарской (L. tatarica). Собственные исследования жирорастворимых витаминных продуктов, полученных спиртовой экстракцией 95,0–96,7 %-м этанолом из плодов L. tatarica, выявили значительный выход из сырья каротиноидов (до 48,3 %) и токоферолов (до 3,34 %), высокое содержание ПНЖК (линолевой – 61,01 %, олеиновой – 15,78 %), а также наличие 15 специфических неидентифицированных жирных кислот в небольших количествах (от 0,34 до 2,52%) [12].

Другими авторами подобные исследования проведены для бересклетов бородавчатого ( E. verrucosus ) и европейского ( Е. еurораеus ). Биологически активные соединения извлечены из плодов E. verrucosus , с ферментацией сырья и без ферментации; но сведения об их количестве противоречивы. Содержание каротиноидов варьирует от 97,3–107,0 мг/100 г [8] до 185,7–280,0 мг/100 г [19]; токоферолов – от 10,4–17,2 мг/г [19] до 378,0 мг/100 г [8]; антоцианов – 125–181 ед. ОП [19]. В ариллусах Е. еurораеus обнаружены каротиноиды: зеаксантин, криптоксантин и ан-тероксантин [20, 21].

В результате ранее проведенных совместных исследований для ряда видов Euonymus выявлено, что жирно-кислотный состав ацилглицери-нов их семян и ариллусов различается и требует дальнейшего изучения [22].

Таким образом, несмотря на ядовитость СМП некоторых растений, извлечение из них липидной фракции с растворимыми в ней биологически активными веществами (БАВ) перспективно, так как позволяет наиболее полно использовать биоресурсный потенциал этих растений.

Примечательно, что облепиха, красноплодные жимолости, бузина кистистая, все изученные виды бересклетов и древогубцев имеют красно-оранжевые сочные внесеменные части плодов, долго сохраняющиеся на растениях, хорошо заметные на побегах, особенно после опадения листвы, и привлекательные для птиц – дис-семинаторов. Копытень европейский и изученные виды фиалок не имеют ярких плодов; их семена распространяются муравьями, которых привлекают сочные ариллусы, содержащие в клетках масла с высокой пищевой ценностью. Следовательно, способ распространения семян и цвет плодов могут служить маркерными признаками для выявления СМП. Таким образом, наибольший интерес для последующего исследования представляют сочные плоды растений с ор-нитохорией, красно-оранжевого цвета, или с мирмекохорией, при этом неяркие и блеклые.

На основе проведенных исследований нами предложено 6 этапов изучения СМП:

-

1. Изучение анатомо-морфологической структуры плодов.

-

2. Установление наличия и топографии жировых включений.

-

3. Исследование динамики роста плодов и семян и накопления в них масла.

-

4. Определение масличности внесеменных частей плодов.

-

5. Установление наличия и содержания БАВ в сочных масличных частях плодов.

-

6. Апробация извлеченных жирных масел.

Заключение. На основании исследований можно сделать следующие выводы.

-

1. Красноплодные жимолости ( L. glehnii, L. tatarica, L. xylosteum ), бересклеты ( E. alatus, E. bungeanus, E. europaeus, E. hamiltonianus, E. lati-folius, E. maackii, E. macropterus, E. maximow-iczianus, E. nanus, E. pauciflorus, E. phellomanus, E. sashalinensis, E. sieboldianus, E. verrucosus ), древо-губцы ( C. orbiculatus, C. strigillosus ), копытень ( A. europaeum ), фиалки ( V. canina, V. mirabilis, V. odor-ata ) являются лесными растениями, широко распространенными в России и имеющими СМП.

-

2. Наличие жировых включений в клетках внесеменных частей зрелого плода, выявляемое световой микроскопией, является хорошим экс-пресс-тест-признаком для отнесения сочных плодов к группе СМП.

-

3. Жировые включения в клетках внесемен-ных частей СМП не такие многочисленные, зато значительно более крупные, чем в клетках семян; в распространяемых птицами зрелых плодах они окрашены в оранжево-красные цвета.

-

4. Для СМП характерны ранние сроки обособления семян от плодовой мякоти. Данный

-

5. Наибольшее содержание масла отмечается в плодах бересклетов и красноплодных жимолостей, причем в разных внесеменных структурах – в ариллусах и перикарпиях соответственно. Это указывает на то, что подобное накопление масел – общий механизм раннего выключения семян из обмена плода, напрямую не зависящий от морфолого-анатомического строения плодов.

-

6. Из плодовой мякоти зрелых СМП извлекаются масла витаминизированные, с уникальным жирно-кислотным составом.

-

7. Изученные виды красноплодных жимолостей и бересклетов, имеющих ядовитые или несъедобные СМП, перспективны в качестве источника масел и жирорастворимых БАВ, так как ядовитые вещества в большей части представляют собой водорастворимую фракцию.

-

8. Для поиска СМП среди лесных растений следует обращать внимание на такие внешние признаки плодов, как окраска (красная или близкая к ней) и сохранность их на растениях после созревания для орнитохорно распространяемых плодов, а для плодов травянистых растений – на мирмекохорный способ распространения.

-

9. Предложена поэтапная схема изучения СМП.

признак также можно считать диагностическим, несмотря на длительность и трудоемкость изучения плодов в развитии.

Работа выполнена при частичной поддержке Программы фундаментальных научных исследований Президиума РАН «Биоразнообразие природных систем. Биологические ресурсы

России: оценка состояния и фундаментальные основы мониторинга».

Список литературы Поиск и перспективы использования сочных масличных плодов лесных растений

- Созонова, Л. И. Сочные масличные плоды. Закономерности развития и строения в связи с накоплением масла: автореф. дисс. … д.б.н./Л. И. Созонова -М., 1992. -36 с.

- Богачева, Н. Г. Стандартизация лекарственного растительного сырья облепихи крушиновидной/Н. Г. Богачева, Н. П. Кокушкина, Т. А. Сокольская//Фармация. -№ 1. -2001. -С. 27-29.

- Созонова, Л. И. Сочные плоды бузины и свидины, накапливающие масло/Л. И. Созонова//Биология, селекция и агротехника облепихи: сб. науч. тр. -Горький, 1988. -С. 130-131.

- Созонова, Л. И. Оценка масличности плодов облепихи/Л. И. Созонова//Биология, селекция и агротехника облепихи: сб. науч. тр. -Горький, 1988. -С. 95-101.

- Григорьева, В. Н. Смеси растительных масел -биологически полноценные продукты/В. Н. Григорьева, А. Н. Лисицын//Масложировая промышленность. -2005. -№ 1. -С. 9-10.

- Будущее за нетрадиционными масличными культурами/В. П. Гниломедов, В. В. Глуховцев, В. Ф. Казарин //Достижения науки и техники АПК. -2001. -№ 5. -С. 33-37.

- Предпосылки создания новых видов диетических масел, обогащенных биологически активными добавками/Т. А. Шахрай, Т. И. Тимофеенко, С. Н. Никонович, Н. Ф. Гринь//Нетрадиционные природные ресурсы, инновационные технологии и продукты: сб. науч. тр. -Вып. 8. -М., 2003. -С. 147-155.

- Колганова, Т. В. Немасличное растительное сырье как источник биологически активных соединений при получении растительных масел/Т. В. Колганова, О. В. Кислухина, О. В. Мигачева//Масложировая промышленность: науч.-техн. инф. сб. -М., 1996. -С. 14-18.

- Практикум по анатомии растений/Р. П. Барыкина, Л. Н. Кострикова, И. П. Кочемарова . -М.: Высшая школа, 1979. -224 с.

- Методы биохимического исследования растений/А. И. Ермаков, В. В. Арасимович, М. И. Смирнова-Иконникова, И. К. Мурри. -М.-Л.: Гос. изд-во сельскохоз. лит-ры, 1952. -520 с.

- Созонова, Л. И. О классификации и номенклатуре сочных плодов/Л. И. Созонова, Н. А. Трусов, Е. В. Соломонова//Бюллетень Главного ботанического сада. -2012. -№ 3. -Вып. 198. -С. 65-67.

- Малинкина, Е. В. Закономерности формирования морфолого-анатомической структуры, масличности плодов и содержания в них биологически активных веществ у представителей рода Lonicera L.: дисс. … к. б. н./Е. В. Малинкина. -М., 2002. -374 с.

- Созонова, Л. И. Особенности масличности плодов бересклетов/Л. И. Созонова, Н. А. Трусов//Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: VI Междунар. симп. -Т. 1. -М.: РУДН, 2005. -С. 374-376.

- Трусов, Н. А. Особенности масличности плодов древогубцев/Н. А.Трусов, Л. И. Созонова//V Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: матер. конф. II Междунар. симп. -Т. II. -М.: РУДН, 2007. -С. 323-325.

- Трусов, Н. А. Морфолого-анатомическое строение строфиоли Asarum europaeum (Aristolochiaceae)/Н. А. Трусов//Тез. докл. II (X) Междунар. ботанич. конф. молодых ученых; Санкт-Петербург 11-16 ноября, 2012. -СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012. -С. 54.

- Трусов, Н. А. Морфологические признаки плодов Viola mirabilis в ГБС РАН/Н. А. Трусов//Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии: сб. науч. ст. по матер. XI Междунар. научно-практич. конф.; 28-31 августа 2012, Барнаул. -Барнаул: изд-во С. С. Жерносенко, 2012. -С. 190-191.

- Трусов, Н. А. Морфолого-анатомическое строение и развитие ариллуса Viola odorata L. (Violaceae)/Н. А. Трусов//Modern Phytomorphology. -Lviv. -2014. -Vol. 6. -P. 141-142.

- Малинкина, Е. В. Сочные плоды дикорастущих и культурных растений как сырье для получения витаминизированных масел/Е. В. Малинкина, О. В. Кислухина, В. Ю. Румянцев//Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: тр. IV Междунар. симп. -М.: РУДН, 2001. -С. 532-534.

- Мигачева, О. В. Получение витаминизированных купажных масел/О. В. Мигачева, Ю. А. Тырсин//Пищевая промышленность России на пороге XXI века: тез. докл. -Ч. I. -М., 1996. -С. 21.

- Бандюкова, В. А. Состояние химического изучения растений порядка Celastrales/В. А. Бандюкова, Н. С. Сергеева//Растительные ресурсы. -Т.XIII. -Вып. 3. -Л.: Наука, 1977. -С. 560-569.

- Pesina, K. Vliv arillu a doby vy’sevu na klicveni semen brslenu evropske’ho (Euonymus europaea L.)/K. Pesina//Preslia. -1957. -№ 29. -S. 186-192.

- Накопление нейтральных ацилглицеринов в ходе формирования морфолого-анатомической структуры плодов бересклетов/Р. А. Сидоров, Н. А. Трусов, А. В. Жуков //Физиология растений. -2013. -Т. 60. -№6. -С. 843-855.