Поиск Исаковского острова на Выгозере

Автор: Старицын А.Н.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 4 т.47, 2025 года.

Бесплатный доступ

Впервые предпринимается попытка локализации острова на Выгозере, на котором находилось поселение Исакия Богомолова, а позднее возникла староверческая часовня. На основании анализа письменных источников были определены два направления возможного поиска острова: 1) в северной оконечности Выгозера, недалеко от деревни Койкиницы и 2) напротив устья реки Сиговец. Выяснено, на каком расстоянии искомый остров находился от Выгозерского погоста, располагавшегося на современном острове Погост. Так как ландшафт территории вокруг Выгозера был изменен в результате строительства Беломорско-Балтийского канала, для его реконструкции были привлечены старые карты 1727–1728, 1745, 1788, 1896, 1930 годов, а также лоция Беломорско-Балтийского канала 1959 года. На основе изучения картографического материала были восстановлены утраченные названия некоторых островов и рек. Произведена ландшафтная реконструкция Выгозерской округи до 1932 года. Выдвинуто предположение, что остров, лежащий напротив устья исчезнувшей реки Сиговец, имеет современное название Малый Бабий.

Старообрядчество, Выгозеро, локализация острова, карты Беломорско-Балтийского канала, антропогенное воздействие на природу, ретроспективная ландшафтная реконструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/147248197

IDR: 147248197 | УДК: 93/94; 913.1/913.8 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1183

Текст научной статьи Поиск Исаковского острова на Выгозере

На одном из островов Выгозера в первой половине XVIII века существовала староверческая часовня, местоположение которой, как и самого острова, в настоящее время неизвестно. Из источников следует, что остров называли Березовый или Исаковский по имени погибшего на нем подвижника древнего благочестия Исакия Богомолова. Многие поселения и памятные места, находившиеся на берегах и островах Выгозера и соседних водоемов, исчезли при строительстве Беломорско-Балтийского канала в 1932– 1933 годах. После ввода в эксплуатацию Над-воицкой плотины уровень воды в Выгозере поднялся на 6,35 м, было затоплено 703 км² суши. Исчезли десятки деревень, островов, прекратили существование многие озера и реки. Образовавшееся водохранилище стало частью трассы Беломорско-Балтийского канала [2: 419–421, 428]. Неизвестно, сохранился ли Исаковский остров при затоплении или исчез, как исчезли многие острова. Названия как искомого острова, так и других топонимов и гидронимов могли с течением времени измениться. Попытаемся уста

новить предполагаемое место существования часовни и современное название острова, на котором она находилась. Очевидно, что для локализации Исаковского острова необходимо реконструировать ландшафт Выгозерской округи, существовавший до создания Выгозерского водохранилища, и сопоставить географические реалии XVIII века с современными.

СВЕДЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ОБ ОСТРОВЕ

Как отмечалось в научной литературе, изменение природного ландшафта в результате вмешательства человека является одной из значительных проблем исторической географии при ретроспективных ландшафтных реконструкциях [1: 29], [3: 55]. Чтобы сфокусировать внимание на конкретных участках при реконструкции, попытаемся выявить географическую информацию из всех известных на сегодня письменных источников, упоминающих об Исакии Богомолове и острове, на котором он погиб.

-

1) В сочинении «Извещение праведное о расколе беспоповщины», написанном бывшим старовером Григорием Яковлевым, перешед-

- шим в лоно официальной церкви, сообщается, что во второй половине XVII века новгородец Исакий Богомолов ушел со своей семьей на Вы-гозеро и поселился «на Березове острове»1. Поселенцы не смогли справиться с тяжелыми лишениями и умерли от голода. Староверы, обнаружившие и похоронившие их тела, стали почитать их святыми и построили часовню над могилой Богомоловых. По утверждению Г. Яковлева, сами староверы разобрали часовню во время работы комиссии О. Т. Квашнина-Самарина по доносу И. Круглого2. Была ли она восстановлена впоследствии, неизвестно.

-

2) В староверческом помяннике, составленном в Выговском общежительстве в начале XIX века и получившем название «Синодик Вы-горецкий», в главе «Вскрай Выгозера гладом скончав[шиеся]» кроме Исакия названы три женских имени: Ксении, Феодоры и Ксении деви-цы3. Издавший этот памятник известный литературовед и этнограф А. Н. Пыпин отмечал, что его главный интерес составляет отдел, где перечислены (иногда по именам) подвижники, пострадавшие за старую веру, с указанием места и года гибели. Хронологический диапазон зафиксированных в «Синодике Выгорецком» событий ученый определил с 1676 по 1738 год4.

-

3) В 60-х годах XVIII века выговский писатель Василий Данилов Шапошников на основе бытовавшего на Выгу устного предания о подвижнике благочестия, поселившемся на необитаемом острове Выгозера, составил «Повесть об Исакии Богомолове» [4: 560]. В повести приводятся более подробные сведения о Богомолове. Он был богатым соляным промышленником из Старой Руссы. Его сын Иоанн был схвачен в Великом Новгороде по обвинению в староверии и казнен. Исакий, его жена Ксения, дочь Ксения и сноха Феодора решили уйти в отдаленные труднодоступные места, чтобы избежать принудительного отречения от веры и сохранить старое благочестие. Беглецы, выдававшие себя за паломников, следовавших в Соловецкий монастырь, через Шунгу и Повенец добрались до села Телекино, стоявшего на так называемой морской дороге. Там они купили лодку, но не поплыли к Белому морю на Соловки, а высадились на одном из островов Выгозе-ра. По прошествии нескольких лет их поселение было обнаружено охотниками – крестьянами из деревни Койкиницы Выгозерского погоста. Все поселенцы к тому времени уже умерли. В повести говорится, что Исакий проплыл на север озера и пристал к одному из островов, нахо-

дившемуся в северной стороне озера. Здесь же приводится рассказ старца Сергия от 1692 года, что до принятия иноческого пострига он вместе с товарищем охотился зимой на оленей в северной части Выгозерского погоста. Возвращаясь в деревню Койкиницы, охотники проходили на лыжах по льду через озеро мимо острова, на котором они заметили неизвестное им строение. В доме они обнаружили четыре мертвых тела, которые предали погребению. Позднее, оказавшись на Шунгской ярмарке, койкиницкие охотники рассказали жителям Шунги о своей находке. А те, догадавшись, что это был Иса-кий Богомолов со своей семьей, в свою очередь поведали им о подвижнике благочестия, раздавшем нищим свое имущество и удалившемся на пустынный остров. Один из охотников, вдохновившись поступком Богомолова, тоже ушел в леса на реку Выг. Он принял постриг от инока Корнилия с именем Сергия. Когда уже было основано Выгорецкое общежительство, староверы разыскали остров, получивший название Исаковский, и над могилой Богомоловых поставили часовню [4: 186–193].

-

4) В следственном деле о выговских староверах по доносу крестьянина Выгозерского погоста Ивана Круглого содержатся важные свидетельства очевидца событий. Иван Круглый во время допроса в Синоде в июле 1738 года заявил, что Семен Денисов на острове, недалеко от устья реки Сиговец, поставил часовню над могилой, где погребены «умершие раскольники новгородцы мужеский пол и женский»5. В часовне имелись образа, в ней никто не жил, но туда приезжал Семен Денисов и пел панихиды. Часовню строили крестьяне Выгозерского погоста, нанятые Семеном Денисовым6. Так как Г. Яковлев и В. Д. Шапошников называли Богомолова новгородцем, не вызывает сомнения, что в своем доносе И. Круглый имел в виду именно Исакия и его семью. Ни о каких других новгородцах, погибших на Выгозере от голода, в источниках не сообщается. Поскольку И. Круглый давал показания против староверов, желая нанести им наибольший урон, очевидно, что он предоставил в распоряжение Синода точные координаты острова, на котором находилась часовня. В ходе работы комиссии О. Т. Квашнина-Самарина староверы были вынуждены разобрать ча-совню7.

ВЕРСИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСТРОВА

Суммируя сведения из письменных источников, получаем довольно ясное представление о первой половине пути Исакия Богомолова. Он двигался от села Телекино до Выгозера, где на одном из островов высадился со своей семьей. Село Телекино находилось на берегу озера Телекинское, из которого вытекала река Те-лекинская (Телекинка), впадавшая в Выгозеро. И село, и река исчезли в результате строительства Беломорско-Балтийского канала в 1933 году, но установить их местонахождение в XVIII веке представляется возможным, если произвести ретроспективную ландшафтную реконструкцию при помощи старых карт. Вторая половина пути Исакия Богомолова и его конечная цель, приведшая к высадке на необитаемый остров, вызывают вопросы, так как источники содержат противоречивую информацию. Возникают две версии расположения острова.

-

1) Первая версия опирается на «Повесть об Исакии Богомолове», в которой говорится, что Исакий двигался по Выгозеру в северную сторону и высадился на острове, предположительно лежащем в северной стороне озера. Из повествования следует, что остров располагался на севере от деревни Койкиницы, и его нельзя было миновать, возвращаясь в деревню с севера. Действительно, на севере от Койки-ниц находился остров (обозначен на плане генерального межевания 1788 года8), от которого после затопления в 1933 году остался риф, называемый Березовым. Важно отметить, что в сообщении Григория Яковлева остров, где погиб Исакий Богомолов, назван Березовым. Однако представляется сомнительным, что остров, находящийся вблизи (меньше 1 км) от жилой деревни (10 дворов в 1678 году9), не посещался крестьянами, и люди, поселившиеся на нем, никак не обнаружили себя и оставались в течение года незамеченными. В «Повести об Исакии Богомолове» говорится, что охотники, возвращаясь с северной стороны, проходили мимо лежащего на их пути острова и заметили на нем незнакомое им строение. Выходит, поселение Исакия очень просто было обнаружить, но за все время проживания новгородцев на острове крестьяне из расположенной поблизости деревни только один раз сходили на охоту, не говоря о том, что на ближайших к выгозерским деревням необитаемых островах в условиях скудной северной природы, как правило, устраивались покосы или другие сельскохозяйственные угодья. Крестьяне тщательно отслеживали все удобные места, за которые шла постоянная конкурентная борьба между жителями соседних деревень и волостей. Несмотря на высказанные

сомнения, мы не располагаем основательными доказательствами, чтобы отвергнуть эту версию и обвинить В. Д. Шапошникова в злонамеренном искажении фактов. «Повесть об Исакии Богомолове» – литературное произведение, но, создавая его, В. Д. Шапошников опирался на воспоминания (50-летней давности) многочисленных современников описываемых событий.

-

2) Другая версия основывается на указании Ивана Круглого, что река, по которой Исакий приплыл на Выгозеро, называлась Сиговец и что недалеко от устья этой реки располагался остров, где находилась построенная староверами часовня над могилой Богомоловых. Данные указания ограничивают пространство поиска устьем реки Сиговец и ближайшими к нему островами. Но реку с таким названием на современных картах не удалось обнаружить. Можно предположить, что И. Круглый так называл реку Телекинскую, на которой недалеко от устья находился порог Сиговец, а остров, образовавшийся в районе устья реки Телекинской после подъема уровня воды, тоже получил название Сиговец. Действительно, на картах Олонецкого уезда 172710 и 172811 годов, изготовленных геодезистом Акимом Клешниным, река, вытекающая из Маткозера12 (на его берегу обозначена деревня Телекинская) и впадающая в Выгозеро, названа Сиговец. Следовательно, в 1730-е годы, когда И. Круглый жил в Выгозерском погосте и когда он давал показания в Синоде, река именовалась Сиговец. Такое же название реки присутствует на карте № 2, входящей в Атлас Российской империи 1745 года13. Версия И. Круглого исходит от непосредственного очевидца и участника событий, который своими глазами видел часовню и достаточно хорошо ориентировался на местности, чтобы указать, где она находилась.

Местоположение деревни Койкиницы, исчезнувшей после затопления берегов Выгозера в 1933 году, несложно установить при помощи планов генерального межевания 1788 года14. Также с высокой долей вероятности определяется предполагаемый остров Березовый.

Сложнее оказалось отыскать устье реки Сиго-вец = Телекинская. Карта 1930 года, хранящаяся в НА РК15, которую использовали авторы статьи «Антропогенная трансформация и хозяйственное использование озера Выгозеро», дает приблизительное представление о месте впадения реки в Выгозеро. Тем не менее на основе этой карты при помощи ГИС-технологий авторами была составлена карта бассейна Выгозера в границах, бывших до 1932 года, с указанием

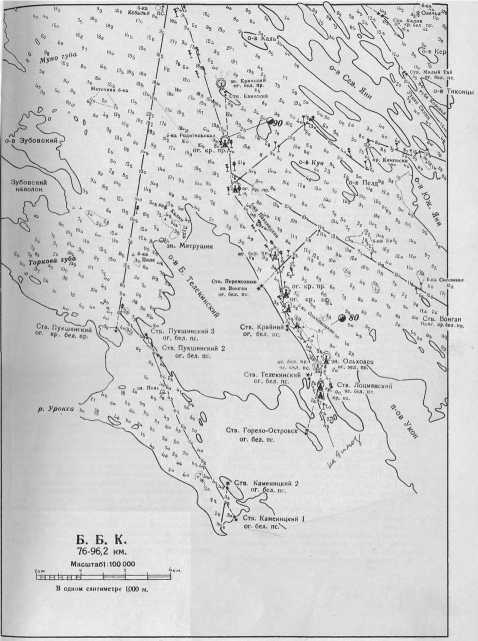

Рис. 1. Лоция Беломорско-Балтийского канала 1958 года (Лоция Беломорско-Балтийского канала им. Сталина. Медвежьегорск, 1959. Л. 12)

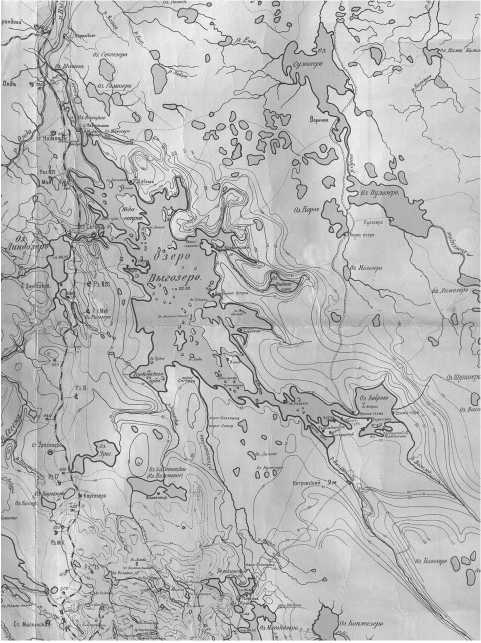

Рис. 2. Карта Северного района Беломорско-Балтийского водного пути 1930 года (Национальный архив Республики Карелия. Ф. Р-563. Оп. 1. Д. 18)

Figure 1. Sailing directions of the White Sea-Baltic Canal in 1958 (Sailing directions of the White Sea-Baltic Canal named after Stalin. Medvezhyegorsk, 1959. Sheet 12)

затопленных мест. По реконструкции А. В. Лит-виненко16 устье реки Телекинской (Сиговец) находилось у северной оконечности острова Сиговец [2: 420].

Историк и краевед П. И. Шаранов привлек для выявления устья реки Телекинской карту 1930 года и лоцию Беломорско-Балтийского канала 1958 года (рис. 1).

Предположив, что обозначенный на лоции фарватер справа от острова Б. Телекинский (так на карте 1959 года назван остров Сиговец) совпадает с руслом исчезнувшей реки, П. И. Шаранов высказал мнение, что место впадения реки Теле-кинской в Выгозеро находилось справа от северного мыса острова Сиговец. Недалеко от впадения реки в озеро существовали пороги Сиговец и Ольховец.

Так как реконструкции А. В. Литвиненко и П. И. Шаранова дали сходные результаты, примем их за основу для дальнейших поисков. На карте Северного района Беломорско-Балтийского водного пути 1930 года (масштаб: 1 см –

-

Figure 2. Map of the Northern area of the White Sea-Baltic Waterway in 1930 (National Archives of the Republic of Karelia. Collection R-563. Inventory 1. Case 18)

2500 м), которую использовали для своих реконструкций А. В. Литвиненко и П. И. Шаранов, самым ближайшим к устью реки Телекинской показан остров Бабий (рис. 2).

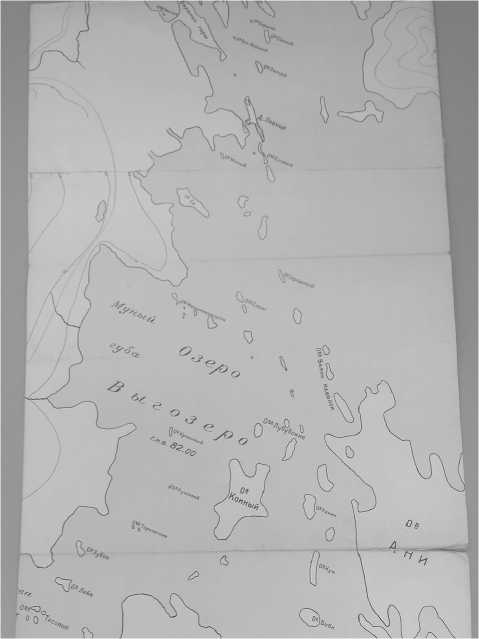

На северо-западе от острова Бабий на карте изображены два острова – один мелкий и один крупный без названий. На северо-востоке показаны три маленьких острова, также без названий17. На более подробном плане Северного района Беломорско-Балтийского водного пути 1930 года (масштаб: 1 см – 500 м) остров Бабий обозначен как Бобк (рис. 3)18.

Крупный остров на северо-западе от него назван Коиный19. Из трех мелких островов на северо-востоке от острова Бабий два имеют названия: Кум20 и Канин21. На плане Повенецкого уезда 1896 года (масштаб: 1 дюйм – 2 версты) напротив устья реки Телекинской изображен только один остров – Пелдостров22. На плане генерального межевания 1788 года (Повенецкий уезд, ч. 5) напротив устья реки изображены несколько островов, один из которых крупный, остальные мелкие23.

Рис. 3. План Северного района Беломорско-Балтийского водного пути 1930 года (Национальный архив Республики Карелия. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 1/16)

-

Figure 3. Plan of the Northern area of the White Sea-Baltic Waterway in 1930 (National Archives of the Republic of Karelia. Collection R-167. Inventory 1. Case 1/16)

Возможно, после затопления от крупного острова осталась группа островов, известных как Большой и Малый Яни. Более мелкие острова, изображенные на плане генерального межевания, с которыми можно отождествить такие острова, как Пелд, Кун, Малый Бабий, возможно, не были затоплены вовсе или затоплены частично. Как видим, ретроспективная реконструкция позволяет сузить круг поиска, ограничивая его небольшой группой островов, находящихся между островом Сиговец и островами Большой и Малый Яни24.

Важным моментом в показаниях И. Круглого является указание расстояния от острова, на котором находилась часовня, до Выгозер-ского погоста – 20 верст. Применим эти сведения для верификции двух вышеизложенных версий расположения Исаковского острова. По словам И. Круглого, остров с часовней отсто- ял от Выгозерского погоста на 20 верст, то есть на 21 км 336 м25. Место, где находился Выгозер-ский погост, определяется при помощи плана генерального межевания 1788 года (Повенецкий уезд, ч. 5)26. На современной карте это место соответствует острову Погост. На расстоянии 21 км 336 м от средней части острова Погост расположен остров Малый Бабий. Риф Березовый этим условиям не отвечает, так как удален от острова Погост на расстояние около 40 км по прямой. Таким образом, последний имеющийся в нашем распоряжении аргумент при выборе наиболее правдоподобной версии нахождения Исаковского острова склоняет чашу весов в пользу острова Малый Бабий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование метода ретроспективной ландшафтной реконструкции может быть эффективным при локализации памятных мест, находившихся в районе антропогенного воздействия на природу, повлекшего за собой исчезновение многих гидронимов и топонимов. В случае с Исаковским островом в результате анализа письменных и картографических источников были высказаны две версии о месте (напротив устья реки Сиговец или рядом с деревней Койкиницы), где он предположительно находился в XVIII веке. Положение острова Березовый (по одной версии) устанавливается при помощи старых карт. После определения места бывшего устья реки Сиговец (Телекинская) был определен круг островов (по другой версии), подходящих по своему расположению к содержащейся в источниках информации. Показания И. Круглого предоставляют в распоряжение исследователей весомый аргумент в пользу второй версии, согласно которой остров Малый Бабий есть искомый Исаковский остров. Он не исчез полностью из-за подъема уровня воды, но вследствие изменения ландшафта утратил свое прежнее название. Тем не менее, несмотря на имеющиеся в показаниях И. Круглого доказательства существования часовни на острове Малый Бабий, нет опирающегося на источники объяснения несостоятельности версии В. Д. Шапошникова, что не позволяет принять окончательное решение. Для подтверждения или опровержения той или иной версии необходимы дальнейшие изыскания, в том числе непосредственно на местах.