Поиск молекулярных маркеров послеоперационного ремоделирования левого желудочка у больных ишемической кардиомиопатией

Автор: Казаков В.А., Суходоло И.В., Шипулин В.М., Огуркова О.Н., Гусакова А.М., Гутор С.С., Лежнев А.А., Ватолина Т.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2-2 т.25, 2010 года.

Бесплатный доступ

Исследовано содержание матриксных металлопротеиназ (matrix metalloproteinase - ММР-1, 3, 9), тканевого ингибитора ММР-1 (TIMP-1), предсердного натрийуретического пептида (pro ANP) и мозгового натрийуретического пептида (NT-proВNP) методами твердофазного иммуноферментного анализа в сыворотке и плазме крови 53 больных ишемической кардиомиопатией и у 17 здоровых добровольцев. Группы были сопоставимы по возрасту. В группе больных ишемической кардиомиопатией у 37 пациентов проведено определение циркулирующих антител к миокарду в сыворотке крови методом, основанным на реакции непрямой иммунофлуоресценции. Через 1 год после оперативного лечения обследовано 27 пациентов (49,1%), у 6 из которых отмечена отрицательная динамика отдаленного послеоперационного периода. Статистический анализ полученных данных показал, что концентрация ММР-3 и ММР-9 в сыворотке крови пациентов с послеоперационным ремоделированием статистически значимо выше, чем у больных с положительным отдаленным результатом хирургического лечения (p=0,03), что позволяет рассматривать ММР-3 и ММР-9 в качестве молекулярных маркеров послеоперационного ремоделирования левого желудочка.

Ишемическое ремоделирование левого желудочка, молекулярные маркеры, матриксные металлопротеиназы, предсердный и мозговой натрийуретические пептиды

Короткий адрес: https://sciup.org/14919216

IDR: 14919216 | УДК: 616.127

Текст научной статьи Поиск молекулярных маркеров послеоперационного ремоделирования левого желудочка у больных ишемической кардиомиопатией

Постинфарктное ремоделирование левого желудочка – актуальнейшая проблема современной кардиологии и кардиохирургии. Процесс ремоделирования сердца представляет собой совокупность изменений формы, объема полостей и массы миокарда постинфарктного сердца в ответ на выраженные неадекватные гемодинамические условия его функционирования. Различные варианты реконструкции левого желудочка, направленные на механическое изменение размеров сердечных полостей, в сочетании с аортокоронарным шунтированием занимают ведущее место в комплексном лечении этой патологии.

Однако их результаты показывают, что у 15–40% оперированных пациентов происходит повторное «ремоделирование» сердца и прогрессирование сердечной недостаточности в отдаленном послеоперационном периоде, т.е. возвращение к исходным (дооперационным) показателям размеров и функциональной способности органа. Безусловно, в основе негативной динамики отдаленного послеоперационного периода лежит необратимость далеко зашедших патологических процессов в миокарде.

Ранее нами был показан вклад клеточно-стромальных механизмов в процесс послеоперационного ремоделирования левого желудочка, определены морфологические факторы, связанные с неблагоприятной динамикой послеоперационного периода и предложен способ прогнозирования повторного ремоделирования сердца у больных ишемической кардиомиопатией (патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам №2310372 от 20.11.2007) [1, 2].

Вместе с тем вопрос о дооперационном прогнозировании отдаленных результатов оперативного лечения до сих пор открыт, поскольку применение до- и интраоперационной морфологической диагностики степени обратимости патологических процессов в ишемизированном миокарде на практике существенно лимитируется по причине того, что взятие биопсий стенок сердца всегда сопряжено с определенного рода опасностью и зачастую становится причиной отказа от таковой. В этом свете одним из перспективных направлений научного поиска представляется обнаружение молекулярных предикторов послеоперационного ремоделирования сердца в крови больных наряду с тканевыми и клеточными аспектами данного явления.

Тщательный отбор пациентов, основанный на комплексном клинико-морфологическом и лабораторном анализе прогнозирования результатов оперативного лечения, позволит увеличить эффективность стандартной процедуры хирургического восстановления нормальной геометрии левого желудочка за счет отказа от таковой заведомо бесперспективным больным в пользу первичной трансплантации сердца.

Целью нашей работы стало выявление неинвазивных молекулярных маркеров послеоперационного ремоделирования левого желудочка в крови больных с обширным постинфарктным кардиосклерозом.

Материал и методы

В исследование включены 53 больных ишемической болезнью сердца мужского пола с множественными инфарктами миокарда в анамнезе, перенесшие хирургическую реконструкцию левого желудочка по Дору в сочетании с аортокоронарным шунтированием в условиях искусственного кровообращения. Клиническими критериями отбора пациентов, включенных в настоящую работу, были следующие параметры: конечно-диастолический индекс левого желудочка (КДИ ЛЖ)>100 мл/м2 поверхности тела, конечно-систолический индекс (КСИ) ЛЖ> 80 мл/м2 поверхности тела, конечно-диастолическое давление ЛЖ>30 мм рт.ст., фракция выброса (ФВ) ЛЖ<40%, наличие участков а- и дискинеза левого желудочка, стенокардия II–IV функционального класса по классификации Канадского общества кардиологов (CCS), недостаточность кровообращения (НК) II–IV функционального класса по NYHA (Нью-Йоркская Ассоциация сердца), длительность течения ишемической болезни сердца от 1 года до 10 лет, поражение коронарных артерий – стеноз более 75% передней нисходящей артерии или ствола, или стеноз, превышающий 75% не менее чем в двух коронарных артериях. Отсутствие органического поражения клапанов сердца также входило в клинические критерии отбора пациентов.

Контрольную группу составили 17 практически здоровых добровольцев. Группы пациентов и здоровых добровольцев были сопоставимы по возрасту (от 42 до 65 лет).

Определение содержания в плазме и сыворотке крови натрийуретических пептидов и матриксных металлопротеиназ, а также тканевого ингибитора металлопротеиназы-1, соответственно, проводили иммунофермент-ным методом наборами следующих фирм: pro-ANP и NT-proBNP – «Biomedica» (Австрия); матриксных металлопротеиназ (matrix metalloproteinase – ММР) pro-ММР-1 и MMP-9 – «R&D» (США); MMP-3 и TIMP-1 – «Biosource» (США). Определение циркулирующих антител к миокарду в сыворотке крови проводили у 37 больных ишемической кардиомиопатией методом, основанным на реакции непрямой иммунофлуоресценции (набор «IMMCO Diagnostics», США): учитывали наличие антифибрилляр-ных, антисарколемных и антинуклеарных антител по локализации флюорохрома на гистологических препаратах методом флуоресцентной микроскопии. Концентрацию антител выражали в титре. Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета программ SSPS 11.5 for Windows. Нормальность закона распределения проверяли с помощью критерия Шапиро– Вилка: закон распределения считали достоверно не отличимым от нормального при p<0,05. Для проверки статистических гипотез использовали t-критерий Стьюдента (в случае нормального закона распределения) и критерий Манна–Уитни (в случае ненормального закона распределения). В обоих случаях различия считались статистически значимыми при p<0,05. Параметры, подчиняющиеся нормальному закону распределения, описывались с помощью среднего (Mean) и стандартного отклонения (Std.Dev.); не подчиняющиеся нормальному зако- ну распределения – с помощью медианы (Me) и интерквантильного интервала (Q25–Q75).

Результаты

Предсердный и мозговой натрийуретические пептиды – члены семейства гормонов, секретируемых кардиомиоцитами предсердий и желудочков. Мозговой натрийуретический пептид (BNP) секретируется в кардиомиоцитах желудочков сердца, и его уровень более точно отражает напряжение миокарда в стенке левого желудочка. Предсердный натрийуретический пептид (ANP) секретируется в ответ на растяжение предсердий. Анализ полученных нами данных показал, что в группе больных ишемической кардиомиопатией содержание pro-ANP и NT-proBNP в плазме крови существенно выше по сравнению с группой здоровых добровольцев (p<0,001) (табл. 1).

Матриксные металлопротеиназы играют важную роль в физиологических и патологических процессах, включая эмбриогенез, тканевое ремоделирование, заживление ран и т.д. Исследование содержания матриксных металлопротеиназ в сыворотке крови показало, что между группой больных с ишемической кардиомиопатией и группой здоровых добровольцев нет различий в содержании матриксных металлопротеиназ типов 1, 3, 9 и тканевого ингибитора ММР-1 (ТIMP-1). При этом нормальному закону распределения подчиняется только содержание ММР-9 в сыворотке крови (табл. 1).

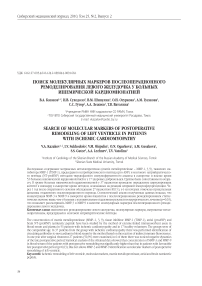

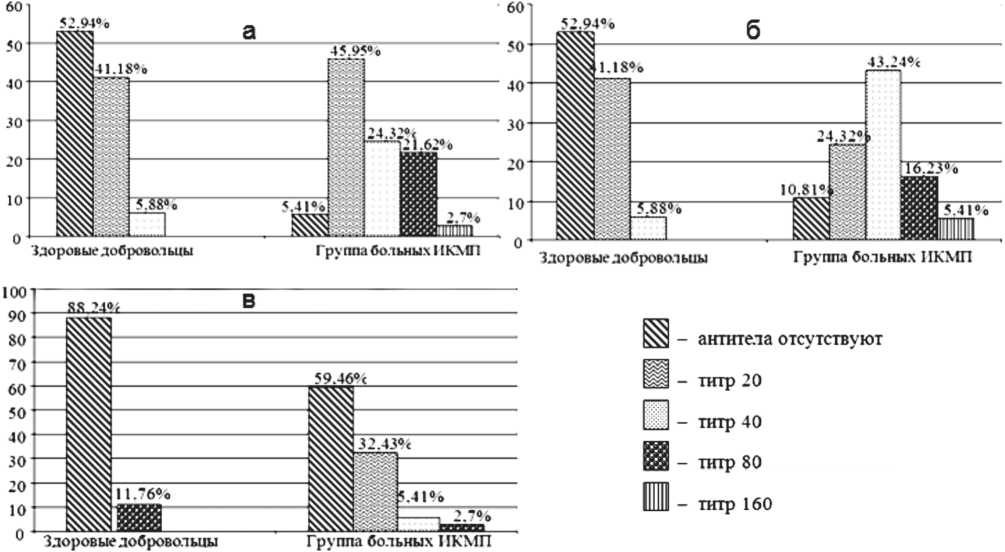

При оценке частоты выявления антител разной специфичности было установлено, что в группе здоровых добровольцев в 53% случаев аутоантител к ткани сердца обнаружено не было, у 47% определялись антитела к фибриллярным структурам. При этом у 6% фибриллярные аутоантитела присутствовали в титре 40, у остальных – в титре 20. В группе пациентов с ишемической кардиомиопатией распределение титров антител к фибриллярным структурам было следующим: у 24,3% антитела определялись в титре 20, у 43,2% – в титре 40, у 16,2% – в титре 80, у 5,4% титр достигал 160, и лишь у 10,8% пациентов аутоантитела выявлены не были (рис. 1а).

При определении антител к сарколеммным структурам выявлено, что в 53% случаев у здоровых доноров данные антитела отсутствовали. У 46% пациентов антитела к сарколеммным структурам определялись в титре 20, у 24,3% – в титре 40, у 21,6% – в титре 80, у 2,7% – титре 160 (рис. 1б).

Максимальная частота выявления антител к структурам ядра в группе контроля составила 11,8%. В группе пациентов наивысший титр, в котором встречались ядер-ные антитела, оказался равным 80 (2,7%), у 5,4% пациентов антитела к структурам ядра выявлены в титре 40, у 32,4% – в титре 20, у 59,5% аутоантитела данной специфичности отсутствовали (рис. 1в).

Через 1 год после оперативного лечения обследованы 27 пациентов из 53 (50,9%), включенных в настоящее исследование. В качестве метода оценки размеров полостей сердца и вычисления индексированных показателей применялась эхокардиография. Несмотря на очевидные преимущества данного метода исследования, он обладает низкой воспроизводимостью результатов, которая колеблется в пределах 20% от полученных величин [3]. Для оценки изменения КСИ по сравнению с доопераци-онными значениями был использован интервал в 20%. Изменения, превышающие 20% в положительную или отрицательную сторону, считались достаточными для того, чтобы признать эти изменения истинными.

Пациенты, у которых КСИ составлял менее 80% от дооперационных значений, были отнесены к I группе. Процесс ремоделирования левого желудочка был остановлен и повернут вспять хирургическим вмешательством – «ревересивный тип ремоделирования». При этом рассчитанный показатель ∆ КСИ был меньше –20%.

Пациенты, у которых КСИ был больше 80% от доопе-рационных значений, были отнесены ко II группе. Прогноз течения сердечной недостаточности в результате комплексного хирургического лечения ишемической кардиомиопатии оказался неизменным. Процесс ремоделирования либо оказался резистентным к воздействию, либо продолжил прогрессировать после оперативного лечения – «прогрессирующий тип ремоделирования». При этом рассчитанный показатель ∆ КСИ был больше –20%.

Таблица 1

Содержание натрийуретических пептидов и матриксных металлопротеиназ в плазме и сыворотке крови у больных ишемической кардиомиопатией и здоровых добровольцев

|

Показатель |

Нормальность закона распределения |

Достоверность отличия групп |

Группа контроля |

Группа больных ишемической кардиомиопатией |

||||||||

|

Shapiro–Wilk |

p |

Mann–Whitney t-Test |

17 человек |

53 человека |

||||||||

|

Ненормальный закон распределения |

U |

p |

Q25 |

Me |

Q75 |

Q25 |

Me |

Q75 |

||||

|

pro-ANP (нмоль/л) |

0,912 |

<0,001 |

110 |

<0,001* |

1,78 |

2,41 |

2,77 |

3,93 |

6,53 |

8,94 |

||

|

NT-proBNP (фмоль/л) |

0,733 |

<0,001 |

49 |

<0,001* |

4,45 |

6,12 |

8,25 |

23,05 |

39,35 |

71,26 |

||

|

MMP-3 (нг/мл) |

0,613 |

<0,001 |

392 |

0,42 |

5,71 |

6,09 |

7,82 |

5,16 |

6,17 |

7,08 |

||

|

pro-MMP-1 (нг/мл) |

0,938 |

0,002 |

393 |

0,43 |

2,66 |

4,25 |

9,55 |

3,75 |

5,29 |

8,54 |

||

|

TIMP-1 (нг/мл) |

0,884 |

<0,001 |

435 |

0,83 |

437,2 |

469,8 |

508,6 |

438,2 |

457,2 |

503,6 |

||

|

Нормальный закон распределения |

t |

P |

Mean |

Std. Dev. |

Mean |

Std. Dev. |

||||||

|

MMP-9 (нг/мл) |

0,968 |

0,069* |

–1,931 |

0,06 |

84,22 |

21,29 |

71,38 |

24,58 |

||||

Примечание: * – статистически значимые различия.

Рис. 1. Частота выявления титров антител к фибриллярным (а), сарколемным (б) и ядерным (в) структурам миокарда у здоровых добровольцев и у пациентов с ишемической кардиомиопатией

Согласно приведенному выше алгоритму оценки отдаленного послеоперационного периода, в I группу был включен 21 пациент (с положительной динамикой отдаленного послеоперационного периода), во II – 6 больных (с отрицательной динамикой отдаленного послеоперационного периода). Показатели уровня pro-ANP, NT-proBNP и pro-ММР-1, MMP-3, MMP-9, TIMP-1 в плазме и сыворотке крови, соответственно, у больных ишемической кардиомиопатией с разной динамикой отдаленного послеоперационного периода представлены в таблице 2.

Из 37 больных, чья кровь исследовалась на антимио-кардиальные антитела, отдаленный послеоперационный период удалось проследить у 22 пациентов (59,5%). При этом послеоперационное ремоделирование левого желудочка произошло только у 3 пациентов, что не позволяет однозначно связать активность воспалительного ответа в миокарде с послеоперационной функцией сердца. Определение «критического» титра антител к структурам миокарда, безусловно, станет предметом нашего дальнейшего научного поиска.

Обсуждение

Таким образом, оценка содержания ММР-3 и ММР-9 в сыворотке крови на дооперационном этапе позволяет

Таблица 2

Содержание натрийуретических пептидов и матриксных металлопротеиназ в плазме и сыворотке крови у больных ишемической кардиомиопатией с разной динамикой отдаленного послеоперационного периода

|

Показатель |

Нормальность закона распределения |

Достоверность отличия групп |

Группа I |

Группа II |

||||||||

|

Shapiro–Wilk |

p |

Mann–Whitney t-TEST |

21 человек |

6 человек |

||||||||

|

Ненормальный закон распределения |

U |

p |

Q25 |

Me |

Q75 |

Q25 |

Me |

Q75 |

||||

|

pro-ANP (нмоль/л) |

0,917 |

0,03 |

57 |

0,73 |

3,69 |

6,34 |

8,59 |

3,31 |

5,30 |

7,78 |

||

|

NT-proBNP (фмоль/л) |

0,729 |

<0,01 |

59 |

0,82 |

12,30 |

38,45 |

58,42 |

19,48 |

39,93 |

90,37 |

||

|

MMP-3 (нг/мл) |

0,861 |

0,002 |

25 |

0,03* |

5,16 |

5,70 |

7,05 |

6,25 |

7,11 |

8,49 |

||

|

TIMP-1 (нг/мл) |

0,838 |

0,001 |

46 |

0,32 |

426,0 |

455,8 |

502,6 |

447,4 |

480,8 |

512,4 |

||

|

Нормальный закон распределения |

t |

P |

Mean |

Std. Dev. |

Mean |

Std. Dev. |

||||||

|

MMP-9 (нг/мл) |

0,954 |

0,26* |

–2,255 |

0,03* |

64,51 |

24,23 |

90,64 |

27,97 |

||||

|

pro-MMP-1 (нг/мл) |

0,948 |

0,19* |

–0,651 |

0,52 |

6,10 |

3,72 |

7,25 |

4,28 |

||||

Примечание: * – статистически значимые различия.

«предвидеть» исход возможного оперативного лечения, поскольку их содержание значимо выше в группе больных с послеоперационным ремоделированием сердца. Безусловно, определение точного порогового значения указанных выше маркеров, а также оценка их чувствительности и специфичности требуют анализа гораздо большего клинического материала. Что касается антител к структурам миокарда, то их титр существенно выше у больных с ишемической кардиомиопатией, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу о миокардите как ключевом факторе неблагоприятных результатов оперативного лечения [1, 2]. Очевидно, что исследование крови у больных с обширным постинфарктным кардиосклерозом на дооперационном этапе с целью прогнозирования отдаленного послеоперационного периода уже сегодня не просто перспективно, а целесообразно.

Работа поддержана Советом по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддер- жки молодых российских ученых – кандидатов наук (МК-4348.2010.7), грантами РФФИ №09-04-99095-р_о-фи и №09-04-92424-КЭ_а.

Список литературы Поиск молекулярных маркеров послеоперационного ремоделирования левого желудочка у больных ишемической кардиомиопатией

- Казаков В.А. Морфологические аспекты послеоперационного ремоделирования левого желудочка у больных ишемической кардиомиопатией//Артериальная гипертензия. -2009. -№3 (15). -С. 376-383.

- Шипулин В.М., Козлов Б.Н., Кривощеков Е.В. и др. Морфо-функциональная характеристика миокарда пациентов с постинфарктным ремоделированием как возможная причина неблагоприятных результатов оперативного лечения//Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. -2009. -№5. -С. 37-41.

- Left ventricular reverse remodeling after undersized mitral ring annuloplasty in patients with ischemic regurgitation/S. Gelsomino et al//Ann Thorac Surg. -2008. -Vol. 85. -P. 1319-1330.