Поиск нетрадиционных подсолевых месторождений углеводородов в Прикаспийской впадине

Автор: Бабашева М.Н., Бабашев В.Н., Панкратов В.Ф., Куанышев Ф.М., Пронин А.П.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Методика поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 1, 2023 года.

Бесплатный доступ

Актуальность статьи обусловлена оценкой причин низкой эффективности поисковых работ в депрессионной зоне Прикаспийской впадины с применением традиционных методик определения объектов для опоискования. Традиционные пласты пород-коллекторов глубокого генезиса (песчаники, алевролиты, карбонатные породы) маломощные (толщина не превышает 10-15 м) и обладают низкими и очень низкими фильтрационно-емкостными свойствами. Обнаружение высокопродуктивной залежи нефти в преимущественно глинистой толще на площади Акжар Восточный является ключевым фактором для понимания перспектив нефтегазоносности подсолевых депрессионных отложений. Решение вопроса о модели коллектора и механизме образования промышленных пород-коллекторов в глинистых отложениях позволяет не только установить причины формирования эффективной емкости в глинистой породе, но и определить дискриминантные факторы для распознавания участков, где с высокой вероятностью будут развиты высокоемкие нефтенасыщенные коллекторы. Отличительной особенностью высокопродуктивной глинистой толщи месторождения Акжар Восточный является аномально высокое содержание в породе органического вещества - планктона тасманитес. Формирование эффективной емкости в глинистых породах с синхронным образованием залежи нефти связано с катагенезом планктона, имеющего идеальный химический состав для образования углеводородов. Распознавание участков, благоприятных для формирования пород-коллекторов, есть распознавание благоприятного участка для поисковых работ. Дискриминирующими факторами выступают условия, оказывающие основное влияние на продуктивность морского планктона и тепловой режим недр (относительно высокие участки дна глубоководного бассейна и тепловой режим недр). Оценка ундуляции рельефа дна бассейна выполнена по распределению толщин комплекса пород между подсолевыми сейсмическими отражающими горизонтами. Эволюцию теплового режима подсолевых отложений, являющуюся в значительной степени функцией плотности пород, отражает интегрированный показатель - скорость прохождения сейсмических волн. Модель распознавания привлекательных участков, базирующаяся на сейсмических материалах, позволяет эффективно осуществлять поиски нетипичных подсолевых месторождений нефти в депрессионных зонах Прикаспийской впадины

Бассейн, давление, концентрация, месторождение, нефть, газ, коллектор, пористость, проницаемость, эффективная емкость, катагенез, деструкция, фация, песчаники, алевролиты, дебит, планктон, трещиноватость

Короткий адрес: https://sciup.org/14129967

IDR: 14129967 | УДК: 553.98(574.1) | DOI: 10.31087/0016-7894-2023-1-67-74

Текст научной статьи Поиск нетрадиционных подсолевых месторождений углеводородов в Прикаспийской впадине

В геолого-разведочных работах на сухопутной территории Прикаспийской впадины и в акватории Каспийского моря наблюдается затяжной кризис. За последние 10 лет поисковые работы не привели к открытию значимых залежей нефти и газа в палеозойских и мезозойских отложениях, за исключением редких ограниченных залежей нефти на востоке впадины в зоне развития карбонатных комплексов первой и второй карбонатных толщ палеозоя (КТ-1 и КТ-2).

Возникает вопрос — есть ли другие идеи относительно подсолевых отложений, тем более что значительные объемы геолого-разведочных работ в зонах развития терригенных пород не привели к открытию скоплений нефти и газа с промышленными запасами. Достаточно вспомнить такие месторождения, как Тортай, Равнинная. Актуальность этого вопроса определяется не только низкой эффективностью поисковых работ на надсолевой комплекс, но и тем, что подсолевые отложения позволили ожидать наличия крупных по запасам залежей нефти и газа в палеозойских ловушках.

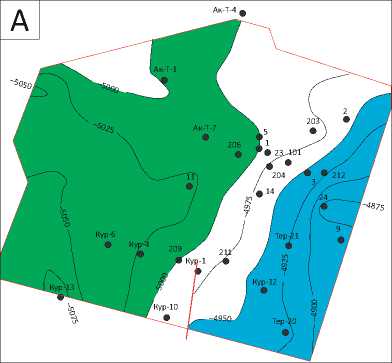

Очевидно, что новые идеи могут возникнуть при изучении месторождений, открытых в нестандартных геологических условиях. Таким примером может послужить подсолевое месторождение Акжар Восточный, открытое в 1991 г. в восточной части Прикаспийской впадины в нижнепермских терригенных породах. Получение притоков нефти дебитом около 922 м3/сут из отложений нижней перми, залегающих на глубинах более 5000 м в скв. Акжар Восточный-1, рассматривалось как открытие нового и, возможно, крупного месторождения нефти. Это месторождение действительно является феноменом, если учесть, что оно связано с нижнепермскими, преимущественно глинистыми отложениями депрессионного (глубоководного) характера [1–3], дислоцированными незначительно (рис. 1).

Существуют различные версии происхождения этого феноменального типа природного резервуара.

-

1. Породы-коллекторы представлены трещиноподобными аргиллитами («баженитовый» тип

-

2. Породы-коллекторы приурочены к зонам разломов, разуплотнения и трещиноватости, и зоны данных пород-коллекторов образуют «жильный» тип залежей [5–7].

-

3. Породы-коллекторы в основном приурочены к зонам повышенной трещиноватости и разуплотнения пород, а некоторые породы, такие как радиоляриты, были подвержены доломитизации, растворению и переотложению биогенного кремнезема, в результате чего в минералах кремнезема возможно образование вторичной пористости, что способствует формированию породы с тонкопоровой матрицей [8].

-

4. Образование коллектора трещинного типа в результате дополнительного уплотнения отложений в условиях образования «бессолевого окна» [9, 10].

коллектора), имеющими листовую, микрослоистую текстуру, в которых емкость пустотного пространства, образовавшегося вдоль плоскостей напластования, может многократно превышать общепринятую трещинную пористость [4].

Результаты наиболее полного изучения подсолевых пород месторождения Акжар Восточный, приведенные в работе Г.Х. Шермана и др. [4], показывают, что коэффициенты пористости ( К п), определенные на образцах керна песчаников, алевролитов и карбонатов, имеют одномодальное распределение с модами для песчаников и алевролитов 5 %, для известняков — 1 %, при максимальных значениях, не превышающих в первом случае 10 %, а во втором — 6 %. В этой же работе повышенная пористость аргиллитов объясняется пустотами, образовавшимися по плоскостям напластования за счет листоватой, микрослоистой структуры, при этом единственной очевидной причиной сохранения емкости уплощенных пустот в таких аргиллитах рассматривается аномально высокое пластовое давление (АВПД), которое должно превышать горное. Стоит заметить, что при глубоком изучении подсолевого разреза месторождения Акжар Восточный авторы статьи не смогли получить фактических данных о пористости и морфологии пористого пространства высокопродуктивного горизонта, по-

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 1. Структурные карты по ОГ П2 (А) и П1 (B) (участок Акжар Восточный)

Fig. 1. Depth maps of П2 (A) and П1 (B) reflecting horizons (Akzhar Vostochny site)

1 2 3

1 — западная опущенная зона; 2 — восточная приподнятая зона; 3 — изогипсы, м

1 — West lower zone; 2 — East upper zone; 3 — structural contour, m скольку не удалось отобрать из скважин каменный материал (керн или шлам).

Образование нетипичного природного резервуара

Решение вопроса о модели коллектора месторождения Акжар Восточный позволит не только установить причины формирования эффективной емкости в породах, изначально не имевших ее, но и определить дискриминантные факторы для распознавания участков, где протекал процесс преобразования пород-неколлекторов в высокоемкие коллекторы высокодебитного типа.

Прежде всего, обратимся к известным фактам.

-

1. В разрезе подсолевого месторождения Акжар Восточный установлены и доказаны испытанием 10 нефтяных пластов.

-

2. Нефтяные пласты имеют АВПД.

-

3. Из всех нефтяных пластов только один в нижней части продуктивной толщи является высокодебитным.

-

4. Высокодебитный пласт характеризуется аномально высокой гамма-активностью. Очень важно, что в скв. Акжар Восточный-2 при закачке активированного радона в интервале перфорации (4985– 5050 м) влияние этого индикатора было зафиксировано лишь в части интервала, соответствующей глубине 5027,2–5030 и 5030,8–5042,4 м и характеризующейся аномально высокими значениями естественной радиоактивности. В остальную часть разреза с более низкой радиоактивностью радон, по данным этих исследований, не проник [4].

-

5. На участке Акжар Восточный пробурено 28 разведочных скважин, из них высокодебитными являются 5 скважин (дебиты нефти 256–922 м3/сут),

-

6. Скважины с высокими дебитами локализуются на ограниченном участке.

-

7. Высокодебитные скважины длительное время обеспечивают высокий уровень добычи нефти.

в подавляющем большинстве скважин дебиты нефти составили 0,3–26 м3/сут.

С учетом сказанного, предположение о том, что эффективная емкость пород-коллекторов обеспечивается трещиноватостью, обусловленной АВПД в аргиллитах с микрослоистой структурой или тектоническим нарушениям, подвергается большому сомнению. Ни одна из предполагаемых моделей формирования пород-коллекторов не объясняет продолжительные (более 5 лет) высокодебитные (около 130–140 т/сут) притоки нефти.

Ключевым звеном в процессе понимания типа и механизма образования емких коллекторов из непроницаемых или слабопроницаемых пород является аномально высокая гамма-активность высокопродуктивной толщи. Необходимо отметить, что гамма-активные пачки широко встречаются в разрезах подсолевых отложений и в южной части Прикаспийской впадины, что указывает на их региональное развитие.

Авторами данной статьи при изучении образцов каменного материала, отобранного из пластов с аномальной радиоактивностью, получены следующие данные.

-

1. На уровне гамма-активных пачек в керне скважин южной части Прикаспийской впадины встречены своеобразные битуминозные образования (известные в литературе под условным названием «доманикоиды» или «черные сланцы»).

-

2. По данным палинологического изучения в «черных сланцах» установлено аномальное содер-

OF OIL AND GAS FIELDS

Таким образом, очевидно следующее.

-

1. Гамма-активные подсолевые слои пород на юге и востоке Прикаспийской впадины имеют аномальную концентрацию морского планктона.

-

2. При деструкции планктона, благодаря тепловому воздействию с образованием УВ, в породе высвобождается значительное пространство, если сравнить молекулярные формулы тасманитесов и нефти, не говоря о газе. Если содержание планктона составляет 50 % объема породы, то процесс катагенеза ОВ можно сравнить с процессом выщелачивания карбонатных пород и ожидать высоких значений эффективной пористости в преимущественно глинистой толще.

-

3. Процесс деструкции ОВ сопровождается образованием АВПД. Стравливание порового давления при достижении давления прорыва перекрывающих пород происходит многократно в пульсирующем режиме, приводя к разрыхлению вмещающих отложений.

-

4. Формирование эффективной емкости в изначально непроницаемых или малопроницаемых породах связано с катагенезом планктона, следовательно, образование породы-коллектора и скоплений УВ — единовременный результат одного и того же процесса, а распознавание участков, благоприятных для образования пород-коллекторов, представляет собой распознавание благоприятного участка для поисковых работ.

-

5. Дискриминирующими факторами, определяющими возможность образования пород-коллекторов в преимущественно глинистых осадках и размещение в пространстве таких зон (участков), выступают условия, оказывающие основное влияние на продуктивность морского планктона и тепловой режим недр.

Распознавание перспективных участков для поисковых работ

Известно, что для обильного размножения планктонных организмов необходимо два основных фактора:

-

1) относительно высокие участки дна глубоководного бассейна (морской планктон обильно продуцирует в фотической зоне — слое воды глубиной до 100 м);

-

2) ограниченный привнос в бассейн грубообломочного терригенного материала.

3. Известно, что по данным геохимического изучения в «черных сланцах» установлено не только повышенное содержание радиоактивных элементов (это отражается на аномальных значениях гамма-радиоактивного каротажа), но и высокое содержание Мо (на 1–2 порядка выше кларка для осадочных пород), V, Ni, Co, Cu, Ag, Zn, накопление которых происходит под контролем живого вещества и продуктов его разложения.

Последнее условие выполняет Остансукский прогиб, обрамляющий с востока Прикаспийский нижнепермский бассейн, улавливающий грубообломочный материал, сносимый с Урала.

Для оценки ундуляции рельефа дна нижнепермского бассейна авторами статьи использован классический прием — распределение толщин комплекса пород между сейсмическими отражающими горизонтами П2 (поверхность нижнекаменноугольных отложений) и П1 (поверхность подсолевого разреза), учитывая незначительные толщины отложений жание сапропелевого ОВ. В палинологических мацератах, полученных из «черных сланцев», присутствует чрезвычайно большое (тысячи экземпляров на 1 г породы) количество цист тасманитесов, это же можно наблюдать и в петрографических шлифах. Например, экстремальное обогащение планктоном тасманитес (4770 экз/г) отмечено в образце керна из глубины 3250–3254 м скв. Аккудук-1-П (Разумнова Л.И., Ефремова Г.Д. Отчет ВНИГНИ, 1990).

Таким образом, напрашивается вывод об изначально высоком содержании цист тасманитеса в высокопродуктивном пласте месторождения Ак-жар Восточный.

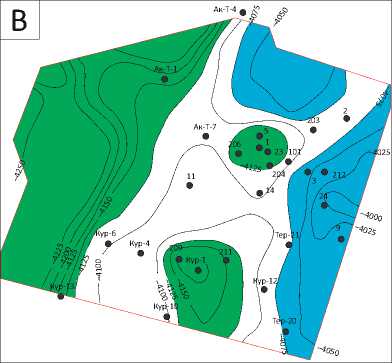

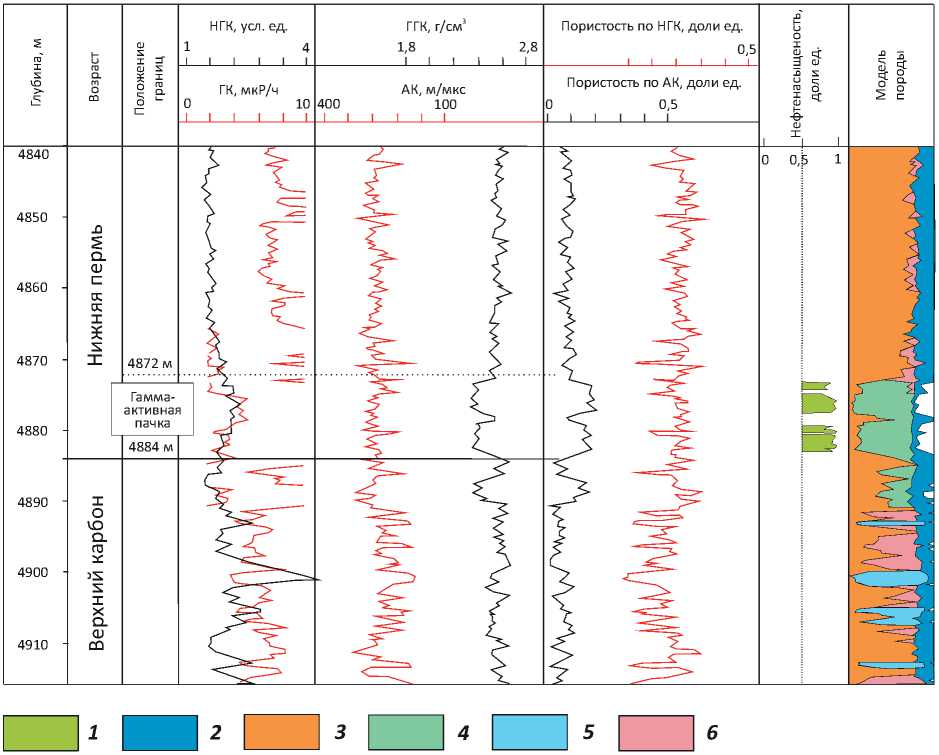

Каротажные материалы (рис. 2) и исследование авторами проб шлама из скв. Имашевское Южное-1 показало, что гамма-активные пачки состоят преимущественно из глинистых пород, в них доля цист тасманитеса может достигать 50 % и более объема пород (рис. 3 А, B), т. е. по сути ОВ выступает породообразующим элементом в гамма-активной пачке. При экспериментальном температурном воздействии (около 60° С в течение 30 дней) на шлам наблюдалось выделение битуминозного вещества и изменение цветовой гаммы планктона. Аномально высокая концентрация цист тасманитеса подтверждена также при изучении образцов шлама из гамма-активной пачки скв. Сатпаев-палеозой-1 (см. рис. 3 C, D). Полученные данные подтверждают заключение исследователей ФГБУ «ВНИГНИ» о том, что в гамма-активной пачке сапропелевое ОВ присутствует не в рассеянном, а в концентрированном виде.

Изменение цвета оболочек фоссилизирован-ных цист тасманитеса, как и микрофитофоссилий, состоящих из спорополленина и близких к ним биополимеров, под действием теплового поля, при микроскопическом изучении, в ряде работ предлагается использовать как индикатор палеотемператур [11]. Известно, что тасманитесы — планктонные организмы, они имеют определенный и соответствующий только им химический состав (молекулярная формула C90H121-134O11–17), который может характеризовать связанные с ними возможные источники УВ. В современных условиях они заселяют в морях и океанах тропиков фотическую зону — слой воды глубиной до 100 м. При наступлении комфортных для них условий и, возможно, наличии радиоактивных элементов быстро растет численность их популяции.

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 2. Характеристика нижнепермского разреза депрессионной зоны востока Прикаспийской впадины по данным ГИС

Fig. 2. Characteristics of the Lower Permian section of the depression zone in the eastern part of the Caspian Depression according to well logging data

1 — нефть; 2 — вода; 3 — глина; 4 — «акжарит» (битуминозно-глинистая порода); 5 — известняк; 6 — известняк глинистый

1 — oil; 2 — water; 3 — clay; 4 — "akzharite" (bituminous-argillaceous rock); 5 — limestone; 6 — argillaceous limestone верхнего и среднего карбона в этой зоне, названное авторами статьи параметром D (дискриминант).

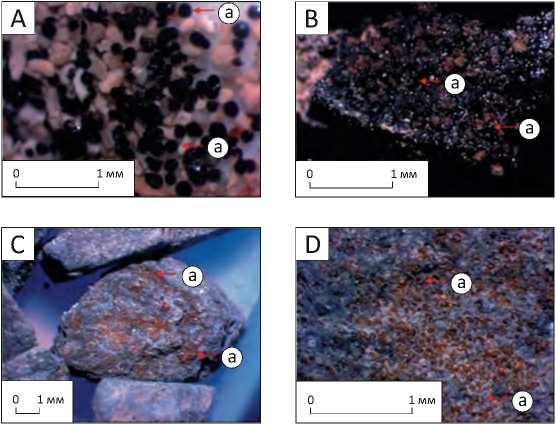

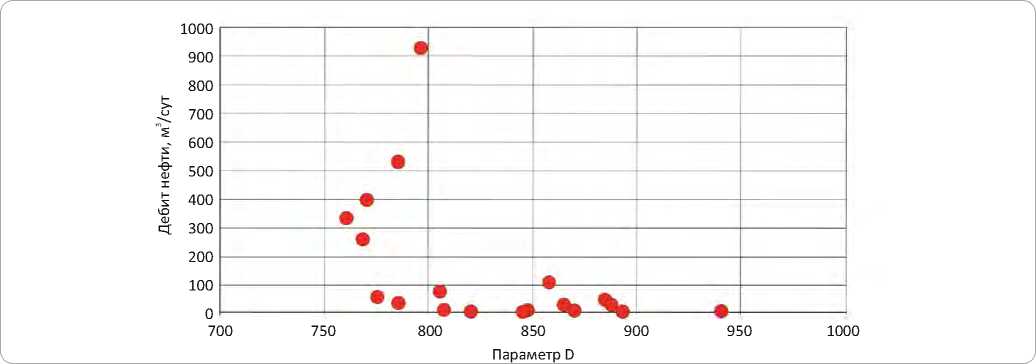

Испытание влияния параметра D на дебит нефти из высокопродуктивного пласта выполнено в 19 скважинах месторождения Акжар Восточный (в выборку вошло 5 скважин 1-го класса с дебитом нефти 256–922 м3/сут, 5 скважин 2-го класса дебитом нефти 33–100 м3/сут и 9 малодебитных скважин 3-го класса дебитом нефти 0,3–23 м3/сут). Как оказалось, высокодебитные скважины локализуются на участке сокращенных толщин нижнепермских отложений — толщина П2–П1 составляет до 800 м при вариации толщины комплекса П2–П1 от 750 до 950 м. Использование параметра D для распознавания продуктивности участков показало эффективность: для скважин 1-го класса она составила 90 %, 2-го класса — 70 %, 3-го класса — 100 % (рис. 4).

Для оценки эволюции теплового режима нижнепермского комплекса по сейсмическим данным использован интегрированный показатель — ско-

рость прохождения сейсмических волн в толще П2– П1. Скорость сейсмических волн в известной мере является функцией плотности пород. На плотность подсолевых пород, в свою очередь, существенно влияют толщина отложений кунгурской соли, являющейся природным холодильником, и степень обезвоживания осадков при диагенезе. Оба названных фактора (толщина кунгурской соли и обезвоживание осадков) оказывают серьезное влияние на температурный режим подсолевых отложений, следовательно, на уровень катагенеза пород. На участке Акжар Восточный существует значительная разница в скоростных параметрах для скважин, пробуренных в пределах соляного купола (3413–3446 м/с), и скважин, пробуренных в условиях мульды (3721– 4471 м/с). Высокопродуктивный участок достаточно строго оконтуривается изолинией -4100 м/с.

Таким образом, совместное использование двух параметров — толщины комплекса отложений П2–П1 (определение границ участков с аномально высоким содержанием морского планкто-

Рис. 3. Микрофотографии образцов шлама из скв. Имашевское Южное-1 (интервал 4101–4102 м) (A), скв. Имашевское Южное-1 (интервал 4131–4132 м) (B) и скв. Сатпаев-палеозой-1 (интервал 2450 м) (C–D)

Fig. 3. Micro-images of sludge samples taken from Imashevsky Yuzhny-1 well (interval 4101–4102 m) (A), Imashevsky Yuzhny-1 well (interval 4131–4132 m) (B) and Satpayev-Palaeozoic-1 well (interval 2450 m) (C–D)

a — водоросли тасманитес a — Tasmanites algae

Рис. 4. Зависимость дебита скважин месторождения Акжар Восточный от параметра D

Fig. 4. Well flow rate as a function of D parameter in the Akzhar Vostochny field

на) и скорости сейсмических волн в толще П2–П1 (определение границ участков с наиболее высоким температурным режимом) — обеспечило 100 %-ю эффективность распознавания границ зоны, где возможно получение в скважинах дебита нефти более 250 м3/сут. Несоответствие благоприятным условиям по одному из названных параметров (толщина П2–П1 до 800 м, пластовая скорость в толще П2–П1 более 4100 м/с) повышает риски бурения скважин.

Выводы

-

1. В зонах развития депрессионных отложений на юге и востоке Прикаспийской впадины с ограниченным привносом грубообломочного терригенного материала можно с высокой успешностью от-

-

2. Основным типом коллектора, содержащим большую часть запасов нефти, являются рыхлые породы, в которых емкость пустотного пространства, образовавшаяся при преобразовании ОВ в УВ, многократно превышает общепринятую трещинную пористость, оцениваемую долями процента.

-

3. Не исключается возможность существования традиционных коллекторов порового типа, представленных песчаниками, алевролитами, карбонатными породами, но их эффективная емкость близка к граничному значению и запасы в них будут ограниченными.

крывать крупные месторождения нефти, используя сейсмические материалы для распознавания перспективных участков.

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Список литературы Поиск нетрадиционных подсолевых месторождений углеводородов в Прикаспийской впадине

- Яцкевич С.В. Литолого-петрографическая характеристика пород продуктивной толщи Восточно-Акжарской площади и условия осадконакопления // Недра Поволжья и Прикаспия. - 1993. - Вып. 5. - С. 35-41.

- Дальян И.Б. Седиментационные подсолевые комплексы восточной окраины Прикаспийской впадины в связи с нефтегазоносно-стью // Нефть и газ Казахстана. - 1998. - № 4 - С. 3-17.

- Дальян И.Б., Головко А.Ю. Нефтеносная кремнисто-глинисто-карбонатная формация Восточного Прикаспия // Уральский геологический журнал. - 2003. - Т. 31. - № 1. - С. 17-23.

- Шерман Г.Х., Слукин А.В., Никишов В.В. «Акжариты» — новый тип коллекторов, образующих нефтегазовые резервуары Прикаспия? // Недра Поволжья и Прикаспия. - 1993. - Вып. 5. - С. 27-35.

- Орешкин И.В., Жолтаев Г.Ж., Кулумбетова Г.Е., Орешкин А.И. Характеристика карбонатных и терригенных подсолевых отложений востока Прикаспийской впадины и формирование в них ловушек углеводородов // Геология нефти и газа. - 2019. - № 4. -С. 5-16. DOI: 10.31087/0016-7894-2019-4-5-16.

- Саввин В.А. Модели строения типичных продуктивных резервуаров подсолевых месторождений Прикаспия // Недра Поволжья и Прикаспия. - 1999. - Вып. 17. - С. 3-11.

- АжгалиевД.К. Карбонатные толщи в палеозойском комплексе на восточном борту Прикаспийского бассейна // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия геологии и технических наук. - 2017. - Т. 5. - № 425. - С. 69-78.

- Исказиев К.О., СавиноваЛ.А., Алмазов Д.О., Ляпунов Ю.В. Перспективы нефтегазоносности глубоководных нижнепермских отложений в пределах восточной части Прикаспийской впадины // Нефтяное хозяйство. - 2021. - № 5. - С. 22-25. DOI: 10.24887/00282448-2021-5-22-25.

- Таскинбаев К.М., Нурсултанова С.Н., Ажгалиев Д.К., Воронов В.Г., Обрядчиков О.С., Нысанова А.С. Неантиклинальные ловушки нефти и газа в Республике Казахстан. - Алматы, 2020. - 271 с.

- Taskinbayev K.M., Pankratov V.F., Obryadchikov O.S., Nyssanova A.S. Uncommon oil field Akzhar Vostochny: another version of the structure and oil and gaz content // News of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan Series of geology and Technical Sciences. - 2021. - V. 4. - № 448. - Р. 83-90. DOI: 10.32014/2021.2518-170X.85.

- Здобнова Е.Н. Водоросли Tasmanites Newton, 1875 нижнепермских отложений западной части Прикаспийской впадины и их значение для стратиграфии и нефтяной геологии // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Науки о Земле». -2011. - Т. 11. - Вып. 2. - С. 57-63.