Поиск предикторов осложнений острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST - протокол проспективного открытого когортного исследования Прометей

Автор: Михайлова Л.В., Рафальский В.В., Абламейко Е.М., Филимонкина Ю.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.39, 2024 года.

Бесплатный доступ

У части больных в течение первого года после инфаркта миокарда (ИМ) могут развиться рестенозы коронарных артерий, фатальные аритмии, госпитализация по поводу сердечной недостаточности (СН) или смерть от сердечно-сосудистых осложнений. Для прогнозирования и снижения риска необходим поиск биомаркеров осложнений ИМ. В качестве таких предикторов представляется перспективным внедрение эхокардиографического протокола ABCDE-CЭ, а также исследование метаболизма витамина D и белков системы фибринолиза. В качестве патогенетических факторов развития осложнений могут быть использованы кардиоспецифические микроРНК-21, -29, -143, в качестве управляемых факторов предлагается исследовать проводимую фармакотерапию и комплаентность к ней пациентов.Цель исследования: поиск предикторов осложнений ИМ на основе оценки эхокардиографических параметров, метаболизма витамина D, компонентов системы фибринолиза и кардиоспецифичных микроРНК.Материал и методы. Исследование ПРОМЕТЕЙ запланировано как проспективное открытое нерандомизированное когортное исследование. Планируется включить 300 пациентов, впервые госпитализированных в сосудистый центр с предварительным диагнозом «ОКС с подъемом сегмента ST». Всем пациентам будет выполнено определение концентрации витамина D; генетических вариантов полиморфизмов гена рецептора витамина D и белка, связывающего витамин D; концентрации урокиназы и растворимого рецептора урокиназы; микроРНК-21, -29, -143, а также эхокардиография (ЭхоКГ) по протоколу ABCDE-CЭ через 1, 3, 6 и 12 мес. от момента включения. На всех этапах будет проведена оценка фармакотерапии.Ожидаемые результаты. По результатам исследования будет разработан и внедрен в практическое здравоохранение комплексный алгоритм оптимизации прогнозирования и предупреждения осложнений ИМ.

Острый коронарный синдром с подъемом сегмента st, инфаркт миокарда, стресс-эхокардиография abcde-сэ, микрорнк-21, -29, -143, витамин d, рецептор витамина d, белок, связывающий витамин d, персонализированная медицина

Короткий адрес: https://sciup.org/149144787

IDR: 149144787 | УДК: 616.127-005.8/ | DOI: 10.29001/2073-8552-2024-39-1-50-56

Текст научной статьи Поиск предикторов осложнений острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST - протокол проспективного открытого когортного исследования Прометей

Mikhailova L.V., Rafalsky V.V., Ablameiko E.M., Filimonkina Yu. A. Search for predictors of complications of acute coronary syndrome with ST segment elevation – protocol of a prospective open cohort study PROMETHEUS. The Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2024;39(1):50–56.

Смертность от заболеваний, обусловленных ишемической болезнью сердца (ИБС), превалирует над другими причинами смертности как в России, так и в других странах. Клинически и прогностически наиболее тяжелой формой ИБС, сопровождающейся высокой летальностью и инвалидизацией, в том числе лиц трудоспособного возраста, является инфаркт миокарда (ИМ) [1].

Несмотря на выполнение всех рекомендованных мероприятий, у значительной доли больных уже в течение первого года после перенесенного острого коронарного синдрома (ОКС) развиваются повторный ИМ, нестабильная стенокардия, опасная для жизни аритмия или возникает потребность в госпитализации по поводу сердечной недостаточности (СН). При этом у части больных осложнения не развиваются совсем либо развиваются в более отдаленные сроки [1]. Данный факт требует проведения дополнительных исследований для разработки новых доступных и информативных технологий, позволяющих не только выявить группы риска развития рестенозов коронарных артерий, фатальных аритмий, сердечной смерти или госпитализации по поводу СН после ИМ, но и разработать способы их профилактики [2].

В последние годы с целью оценки прогноза пациентов с хроническими формами ИБС разработан протокол Стресс-эхокардиография (СЭ) ABCDE (ABCDE-СЭ), включающий шаги: шаг A – нарушения локальной сократимости стенок левого желудочка (ЛЖ); шаг B – B-линии; шаг C – оценка сократительного резерва ЛЖ; шаг

D – оценка резерва скорости коронарного кровотока в левой передней нисходящей коронарной артерии с помощью допплерографии; шаг E – оценка резерва сердечного ритма на электрокардиограмме (ЭКГ) [3]. Применение алгоритма ABCDE-CЭ позволяет эффективно прогнозировать выживаемость пациентов с хроническими формами ИБС. Представляется перспективным его внедрение у пациентов, перенесших ИМ, для прогнозирования развития у них осложнений [4].

Одним из факторов более высокого риска тяжелого течения и развития осложнений у пациентов, перенесших ИМ, может являться дефицит витамина D. Факторы, связанные с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений (пожилой возраст, мужской пол, ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия), совпадают с риском дефицита витамина D [5]. Действие витамина D в значительной степени опосредуется рецепторами витамина D (VDR), а также зависит от белка, связывающего витамин D (DBP). Различные полиморфизмы гена VDR и DBP могут определять предрасположенность к заболеваниям, сопровождающимся дефицитом витамина D [6]. Полиморфизмы ApaI [rs7975232], BsmI [rs1544410], FokI [rs10735810] и TaqI [rs731236] гена VDR связывают с резистентностью к витамину D [7]. Среди аллелей DBP наиболее распространены rs7041 и rs4588, при этом чаще встречаются полиморфизмы Gc1*1F, Gc*1S, Gc*2 [8]. Было показано, что у лиц с ОКС наблюдается дефицит витамина D, который более выражен у пациентов с вариантом аллеля DBP Gc2. Gc2 вариант является прогностически более неблагоприятным для течения ИБС: среди пациентов данной группы чаще встречались тотальная окклюзия коронарных артерий и предшествующие ИМ в анамнезе [9]. Необходим дальнейший генетический анализ фактической роли генетических вариаций DBP и VDR в уровнях биодоступного витамина D и их связи с развитием сердечно-сосудистых осложнений, в том числе у лиц, перенесших ИМ [10].

За последнее десятилетие накопилось много данных о том, что так называемые микроРНК – некодирующие РНК, экспрессируемые в цитоплазме клеток, являются ключевыми элементами в регуляции активности генов в норме и при патологии [11]. Попадая в кровоток при нарушении целостности цитоплазмы, они остаются стабильными в течение длительного времени, что позволяет использовать их в качестве диагностических и прогностических биомаркеров заболеваний [12]. МикроРНК-21 является одной из наиболее распространенных микроРНК в сердце. Многие исследования показали, что микроРНК может служить прогностическим фактором ремоделирования сердца после ИМ [13]. ИМ сопровождается повышенным отложением коллагена в миокарде, гибелью клеток и новой васкуляризацией сердечной ткани, что приводит к снижению податливости желудочков. Есть данные, что семейство микроРНК-29 (29a, 29b и 29c) кодирует коллаген и другие белки, участвующие в фиброзе [14]. Также было продемонстрировано, что у пациентов с окклюзирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей экспрессия микроРНК-143 в сыворотке крови была ниже в группе больных с рестенозом, чем в группе без рестеноза [15]. Выявление связи уровня экспрессии микроРНК с процессами фиброза кардиомиоцитов, апоптоза гладкомышечных клеток сосудов, лежащих в основе развития СН и артериальных рестенозов, представляется перспективным как с точки зрения поиска новых участников патогенеза, так и для обнаружения таргетных молекул, которые могут быть в дальнейшем использованы для прогностики, диагностики и терапии осложнений ИМ [16, 17].

В последнее время накоплен большой пул данных о связи белков системы фибринолиза с риском развития фиброзных осложнений у пациентов, перенесших ИМ. Урокиназа и рецептор урокиназы помимо их роли в активации плазминогена в сосудах являются провоцирующими фиброз факторами в сердечной ткани. Недавние исследования показали, что высокие сывороточные уровни урокиназы uPA и растворимого рецептора урокиназы suPAR являются прямыми показателями ремоделирования ткани сердца и риска развития фиброза. Уровни suPAR в сыворотке крови являются предикторами кальцификации коронарных артерий и сердечно-сосудистых событий [18]. Оценка их содержания в крови может быть важным предиктором неблагоприятного исхода у пациентов с ИМ [19].

Название исследования: «Поиск предиктивных биомаркеров для повышения эффективности терапии и профилактики осложнений острого инфаркта миокарда на амбулаторном этапе: место ABCDE-CЭ эхокардиографического протокола и транскриптомных подходов – ПРОМЕТЕЙ».

Регистрационный номер в системе ЕГИСУ НИОКТР: 123100400155-8.

Сведения о заказчике: ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта».

Финансирование: данное исследование поддержано из средств программы стратегического лидерства «Приоритет 2030» БФУ им. И. Канта.

Цель исследования: поиск предикторов осложнений острого ИМ на основе оценки эхокардиографических параметров, метаболизма витамина D, компонентов системы фибринолиза и кардиоспецифичных микроРНК, с последующей разработкой и внедрением в практическое здравоохранение комплексного алгоритма для прогнозирования и предупреждения осложнений острого ИМ.

Задачи исследования:

-

1. Оценить особенности клинического течения ОКС с подъемом сегмента ST при поступлении, а также сроки и тяжесть возможных осложнений ИМ в течение года после момента госпитализации.

-

2. Провести исследование показателей метаболизма витамина D, сывороточных уровней урокиназы uPA и растворимого рецептора урокиназы suPAR, уровня микроРНК в момент госпитализации у пациентов, перенесших ОКС с подъемом сегмента ST, а также параметров эхокардиографического протокола ABCDE-СЭ у данной группы пациентов через 1, 3, 6, 12 мес. от момента госпитализации.

-

3. Выделить клинические, биохимические, генетические и эхокардиографические предикторы, позволяющие прогнозировать развитие ранних и отдаленных осложнений ИМ.

-

4. Разработать алгоритм персонифицированного подхода к диспансерному наблюдению больных, перенесших ИМ.

Материал и методы

Исследование ПРОМЕТЕЙ запланировано как проспективное открытое нерандомизированное когортное исследование с участием пациентов, поступивших в сосудистый центр с диагнозом «ОКС с подъемом сегмента ST».

Исследуемую популяцию составят пациенты с диагнозом «ОКС с подъемом сегмента ST», поступившие в сосудистые центры Калининградской области: ГБУЗ

«ОКБ КО» и ФГБУ «ФЦ ВМТ». Указанные центры являются лечебными учреждениями, где осуществляется высокотехнологичная медицинская помощь всем жителям Калининградской области при развитии ОКС.

Критерии включения: лица обоего пола в возрасте старше 18 лет с впервые выставленным диагнозом «ОКС с подъемом сегмента ST», без одышки и анамнеза СН, Kilip 1, не принимающие диуретики и вазопрессоры на момент включения; подписанное письменное информированное согласие на участие в наблюдении; возможность сохранения контакта с пациентом в течение необходимого для исследования времени.

Критерии невключения: наличие в анамнезе до настоящего поступления в стационар эпизодов ОКС либо проведение коронарных инвазивных вмешательств, в том числе в плановом порядке; заболевания легких (пневмония, хроническая обструктивная болезнь легких в стадии обострения, онкологические заболевания и т. д.); невозможность точно придерживаться требований протокола.

Критерии исключения: желание пациента досрочно завершить исследование по любой причине, а также ошибочное включение в исследование.

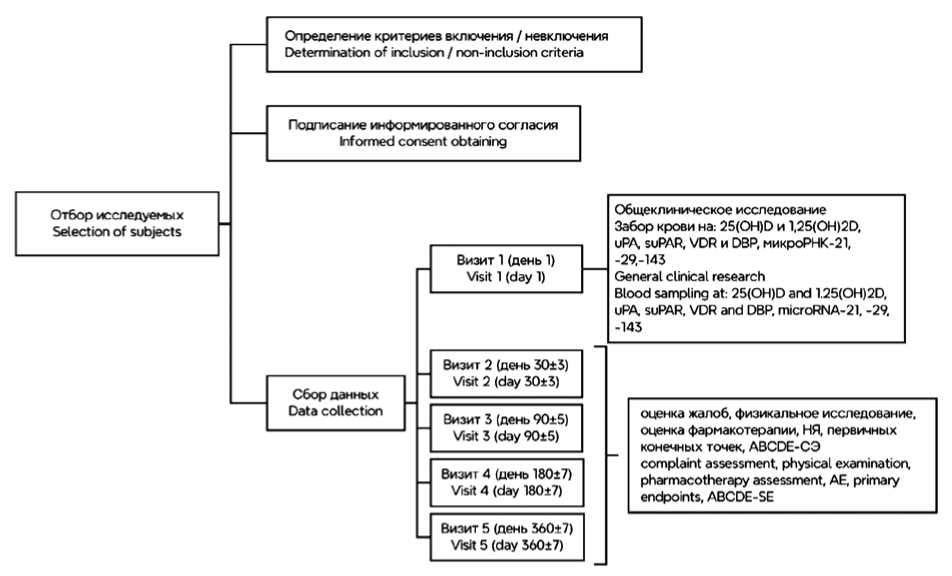

План наблюдения подразумевает 5 очных визитов пациентов (рис. 1). Во время визита 1 (момент госпитализации пациента в стационар сосудистого центра с диагнозом «ОКС с подъемом сегмента ST») пациенту будет проведены стандартные процедуры: расспрос, физикальный осмотр, определение витальных функций, выполнены общий и биохимический анализы крови, определены маркеры повреждения миокарда, проведены коронароангиография и госпитальная ЭхоКГ по стандартному протоколу. В ходе наблюдения через 1, 3, 6 и 12 мес., при проведении визитов 2–5, будет осуществлен осмотр пациентов, а также выполнена стресс-ЭхоКГ (СЭ) по протоколу ABCDE-СЭ. Во время каждого визита будут оценены проводимая терапия, комплаентность к ней, осложнения ОКС и иные неблагоприятные события в случае их развития (СН, желудочно-кишечное кровотечение, повышенная кровоточивость тканей, повторный ИМ, острое нарушение мозгового кровообращения / тран-зиторная ишемическая атака, острое нарушение ритма сердца, внезапная сердечная смерть, смерть от других причин). Общая продолжительность наблюдения составит 360 ± 7 дней.

Рис. 1. Дизайн исследования

Fig. 1. Study design

Выполняемые процедуры во время наблюдения

Во время поступления пациента в стационар после подписания информированного согласия и проведения всех стандартных медицинских манипуляций согласно диагнозу «ОКС с подъемом сегмента ST» у каждого пациента, включенного в исследование, будет произведен забор крови из локтевой вены объемом около 10 мл для последующего лабораторного исследования.

Определение показателей метаболизма витамина D – 1,25-Dihydroxyvitamin D3 (DHVD3), 25-Hydroxyvitamin D3 (HVD3), сывороточных уровней урокиназы uPA и растворимого рецептора урокиназы suPAR будет проводиться методом иммуноферментного анализа (ИФА), согласно инструкции фирмы-производителя реактивов на базе лаборатории экспериментальных исследований препаратов крови Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ им. И. Канта. Определение генетических вариантов полиморфизмов гена рецептора витамина D (VDR) и полиморфизмов белка, связывающего витамин D (DBP), будет проводиться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на базе Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ им. И. Канта. Уровни микроРНК-21, -29, -143 будут определены методом ПЦР в режиме реального времени на базе Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ им. И. Канта.

Каждому пациенту, включенному в исследование, будет выполнена СЭ по протоколу ABCDE (ABCDE-СЭ), включающая шаги: шаг A – нарушения локальной сократимости стенок ЛЖ; шаг B – B-линии; шаг C – оценка сократительного резерва ЛЖ; шаг D – оценка резерва скорости коронарного кровотока в левой передней нисходящей коронарной артерии с помощью допплерографии; шаг E – оценка резерва сердечного ритма на ЭКГ.

Для изучения комплаентности пациентов к назначенной фармакотерапии на амбулаторном этапе на каждом визите будут собираться данные о всех получаемых пациентом препаратах, а также пациент будет заполнять опросник о режиме приема препаратов.

Первичными конечными точками будут являться: СН, желудочно-кишечное кровотечение, повышенная кровоточивость тканей, повторный ИМ, острое нарушение мозгового кровообращения / транзиторная ишемическая атака, острое нарушение ритма сердца, внезапная сердечная смерть, смерть от других причин.

Визит 1 (день 1)

Скрининг пациентов в наблюдение будет осуществляться во время одного визита (визит 1). Процедура рандомизации не предусмотрена. После подписания информированного согласия будет проведена оценка жалоб, собран анамнез, проведено физикальное исследование, оценены жизненно важные функции, выполнены необходимые лабораторные исследования, ЭхоКГ и коронарная ангиография. У пациентов будет произведен забор крови на определение концентрации основных метаболитов витамина D – (25(OH)D и 1,25(OH)2D), урокиназы (uPA) и растворимого рецептора урокиназы (suPAR); генетических вариантов полиморфизмов гена рецептора витамина D (VDR), белка, связывающего витамин D (DBP) и микроРНК-21, -29, -143. После проверки на соответствие критериям включения / невключения в наблюдение, пациенты будут включены в программу наблюдения.

Визит 2 (день 30 ± 3)

В ходе визита будут проведены расспрос, физикальное исследование, оценка жизненно важных функций, проведено эхокардиографическое исследование по протоколу ABCDE-CЭ. В течение визита будет проведен сбор информации, касающейся фармакотерапии, получаемой пациентами, вероятных нежелательных лекарственных реакций и лекарственных взаимодействий, проведена оценка комплаентности к проводимой фармакотерапии.

Визит 3 (день 90 ± 5)

В ходе визита будут проведены расспрос, физикальное исследование, оценка жизненно важных функций, выполнены необходимые лабораторные исследования. У пациентов будет проведено эхокардиографическое исследование по протоколу ABCDE-CЭ. В течение визита будет осуществлен сбор информации, касающейся фармакотерапии, получаемой пациентами, вероятных нежелательных лекарственных реакций и лекарственных взаимодействий, проведена оценка комплаентности к проводимой фармакотерапии.

Визит 4 (день 180 ± 7)

В ходе визита будут проведены расспрос, физикальное исследование, оценка жизненно важных функций, проведено эхокардиографическое исследование по протоколу ABCDE-CЭ. В течение визита будет осуществлен сбор информации, касающейся фармакотерапии, получаемой пациентами, вероятных нежелательных лекарственных реакций и лекарственных взаимодействий, проведена оценка комплаентности к проводимой фармакотерапии.

Визит 5 (день 360 ± 7)

В ходе визита будут проведены расспрос, физикальное исследование, оценка жизненно важных функций, проведено эхокардиографическое исследование по протоколу ABCDE-CЭ. В течение визита будет осуществлен сбор информации, касающейся фармакотерапии, получаемой пациентами, вероятных нежелательных лекарственных реакций и лекарственных взаимодействий, проведена оценка комплаентности к проводимой фармакотерапии.

Незапланированный визит

Если пациент досрочно заканчивает наблюдение, то все данные, полученные при его обследовании, расценивают как данные незапланированного визита.

Статистика и обработка данных

Сбор клинических данных будет проводиться из нескольких источников: непосредственный осмотр пациента членами исследовательской команды, экспорт обезличенных данных из медицинской информационной системы регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Калининградской области. Для ввода и хранения данных будет использована электронная система сбора данных, в которую операторами будут переноситься все полученные данные по мере их поступления. После внесения собранных данных будет проведена финальная валидация базы данных с целью уточнения параметров чистоты, корректности и непротиворечивости собранной информации. После валидации будет разработана карта запросов к базе данных, позволяющих сгенерировать набор связанных данных для последующей статистической обработки.

Для проведения исследовательского анализа данных будут применены следующие инструменты: программы STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., США) и StatTech v. 3.0.5 (разработчик – ООО «Статтех», Россия).

Для описательной статистики нормального распределения количественных показателей будут использованы средние арифметические ( М ) и стандартные отклонения ( SD ), для отличного от нормального – медиана ( Ме ) и нижние и верхние квартили [ Q 1– Q 3], качественные показатели будут представлены в абсолютных числах ( n ) и процентах (%).

Количественные показатели будут оценены на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Колмогорова – Смирнова (при числе исследуемых более 50). Оценка равенства дисперсий в исследуемых группах будет выполнена с помощью теста

Левена. Сравнение трех групп по количественному показателю, имеющему нормальное распределение, будет проведено с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), для последующего апостериорного сравнения будут использованы тесты Тьюки или Уэлча (в зависимости от степени равенства дисперсий). Для сравнения количественных показателей трех групп, распределение которого будет отличным от нормального, предполагается использование критерия Краскела – Уоллиса. При выявлении статистически значимых различий дальнейшее апостериорное попарное сравнение групп будет проведено с помощью критерия Данна с поправкой Холма. Для сравнения категориальных переменных трех независимых групп будет использован критерий х 2 Пирсона. Сравнение двух групп по количественному показателю, имеющему нормальное распределение, при условии равенства дисперсий будет выполняться с помощью t -критерия Стьюдента, при неравных – с помощью t -критерия Уэлча. Построение прогностических моделей, характеризующих влияние изучаемых показателей на исходы, будет выполнено на основе наиболее подходящих для полученных данных алгоритмов машинного обучения.

На основании обобщенных данных будет создан заключительный отчет, в котором будут представлены все результаты исследования и выводы.

Этические нормы

Данное исследование проводится в строгом соответствии с протоколом, принципами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (Сеул, 2008), трехсторонним Соглашением по надлежащей клинической практике (ICH GCP), Конституцией РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТР 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика», постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2010 г. № 714. Перед началом исследования протокол исследования, ИРК, форма письменного согласия поданы на рассмотрение локального этического комитета, получено одобрение Независимого этического комитета при ГБУЗ «ОКБ КО» (протокол № 2-23 от 09.03.2023 г.)

Перед включением в наблюдение исследователь должен предоставить каждому пациенту (или его законному представителю) полную и адекватную информацию (как в письменной, так и в устной форме) о цели, процедурах исследования, возможной пользе и о возможном риске. Пациент должен быть информирован о своем праве на выход из исследования в любое время. Обязанностью исследователя является получение письменного информированного согласия от всех пациентов до их включения в наблюдение.

Заключение

Исследования последних лет свидетельствуют, что современные методики инвазивного и медикаментозного лечения у больных во время и после ИМ полностью реализовали свой потенциал по ограничению размера некроза, снижению смертности и сохранению функции миокарда. Несмотря на это, ИМ остается потенциально опасным для жизни пациента проявлением ИБС, причем не только в острый период, но и после выписки из стационара. Запланированное исследование направлено на поиск предикторов осложнений ИМ, в качестве которых предлагается использовать параметры эхокардиографического протокола ABCDE-CЭ, уровень витамина D, полиморфизмы рецептора витамина D и белка, связывающего витамин D, уровень урокиназы и растворимого рецептора урокиназы, кардиоспецифические микроРНК-21, -29, -143, проводимую фармакотерапию и комплаентность к ней пациентов. Наблюдение каждого включенного пациента будет проводиться в течение года от момента госпитализации. Разработка инструментов оценки риска развития осложнений перенесенного ИМ необходима для обеспечения клинического мониторинга во время госпитализации в острый период, а также во время диспансерного наблюдения. Разработанный комплексный алгоритм планируется внедрить в практическое здравоохранение Калининградской области с целью оптимизации прогнозирования и предупреждения осложнений ИМ. Мы надеемся представить результаты этого исследования врачебному сообществу на научных конференциях и в рецензируемых журналах.

Список литературы Поиск предикторов осложнений острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST - протокол проспективного открытого когортного исследования Прометей

- Бойцов С.А., Шахнович Р.М., Эрлих А.Д., Терещенко С.Н., Кукава Н.Г., Рытова Ю.К. и др. Регистр острого инфаркта миокарда. РЕГИОН-ИМ - Российский регистр острого инфаркта миокарда. Кардиология. 2021;61(6):41-51. (In Russ.). https://doi.org/10.18087/cardio.2021.6.n1595.

- Шишкина Е.А., Хлынова О.В., Туев А.В., Новикова И.А., Некрутенко Л.А. Возможности прогнозирования повторного инфаркта миокарда у больного трудоспособного возраста. Российский кардиологический журнал. 2020;25(8):3909. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-3909.

- Picano E., Ciampi Q., Arbucci R., Cortigiani L., Zagatina A., Celutkiene J. et al. Stress Echo 2030: the new ABCDE protocol defining the future of cardiac imaging. Eur. Heart J. Suppl. 2023;25(Suppl. C):C63-C67. https://doi.org/10.1093/eurheartjsupp/suad008.

- Picano E., Pierard L., Peteiro J., Djordjevic-Dikic A., Sade L.E., Cortigiani L. et al. The clinical use of stress echocardiography in chronic coronary syndromes and beyond coronary artery disease: a clinical consensus statement from the European Association of Cardiovascular Imaging of the ESC. Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. 2023:jead250. https://doi.org/10.1093/ehjci/jead250.

- Yaman A.E., Ceylan U.S. Effects of vitamin D levels on long-term coronary events in patients with proven coronary artery disease: Six-year follow-up. J. Clin. Med. 2023;12(21):6835. https://doi.org/10.3390/jcm12216835.

- Ponasenko A., Sinitskaya A., Sinitsky M., Khutornaya M., Barbarash O. The role of polymorphism in the endothelial homeostasis and vitamin D metabolism genes in the severity of coronary artery disease. Biomedicines. 2023;11(9):2382. https://doi.org/10.3390/biomedicines11092382.

- Obukhova O.A., Harbuzova V.Y., Zavadska M.M., Levchenko Z.M., Biesiedina А.A., Harbuzova Y.A. et al. Analysis of the blood hypercoagulation risk in patients with ischemic atherothrombotic stroke depending of the VDR gene polymorphisms. Pol. Merkur. Lekarski. 2023;51(4):334- 338. https://doi.org/10.36740/Merkur202304106.

- Daffara V., Verdoia M., Rolla R., Nardin M., Marino P., Bellomo G. et al. Impact of polymorphism rs7041 and rs4588 of Vitamin D Binding Protein on the extent of coronary artery disease. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2017;27(9):775-783. https://doi.org/10.1016/j.numecd.2017.06.002.

- Богачев Р.С., Козел А.Ю., Литвинова Л.С., Михайлова Л.В., Шитова Е.С., Анкудович В.Б. и др. Полиморфизм гена витамин D-связывающего белка у пациентов - жителей калининградской обла сти с острым коронарным синдромом. Ожирение и метаболизм. 2019;16(3):81-87. https://doi.org/10.14341/omet9758.

- Verdoia M., Daffara V., Pergolini P., Rolla R., Marino P., Bellomo G. et al. Vitamin D Binding Protein rs7041 polymorphism and high-residual platelet reactivity in patients receiving dual antiplatelet therapy with clopidogrel or ticagrelor. Vascul. Pharmacol. 2017;93-95:42-47. https://doi.org/10.1016/j.vph.2017.04.001.

- Almaghrbi H., Giordo R., Pintus G., Zayed H. Non-coding RNAs as biomarkers of myocardial infarction. Clin. Chim. Acta. 2023;540:117222. https://doi.org/10.1016/j.cca.2023.117222.

- Marinescu M.-C., Lazar A.-L., Marta M.M., Cozma A., Catana C.-S. Non-coding RNAs: prevention, diagnosis, and treatment in myocardial ischemia-reperfusion injury. Int. J. Mol. Sci. 2022;23(5):2728. https://doi.org/10.3390/ijms23052728.

- Liu X., Dong Y., Chen S., Zhang G., Zhang M., Gong Y. et al. Circulating MicroRNA-146a and MicroRNA-21 predict left ventricular remodeling after ST-elevation myocardial infarction. Cardiology. 2015;132(4):233- 241. https://doi.org/10.1159/000437090.

- Melo S.F., Fernandes T., Baraúna V.G., Matos K.C., Santos A.A., Tucci P.J. et al. Expression of MicroRNA-29 and collagen in cardiac muscle after swimming training in myocardial-infarcted rats. Cell. Physiol. Biochem. 2014;33(3):657-669. https://doi.org/10.1159/000358642.

- Yu Z.-H., Wang H.-T., Tu C. Diagnostic value of microRNA-143 in predicting in-stent restenosis for patients with lower extremity arterial occlusive disease. Eur. J. Med. Res. 2017;22(1):2. https://doi.org/10.1186/s40001-016-0240-y.

- Asjad E, Dobrzynski H. MicroRNAs: Midfielders of cardiac health, disease and treatment. Int. J. Mol. Sci. 2023;24(22):16207. https://doi.org/10.3390/ijms242216207.

- Improta-Caria A.C., Rodrigues L.F., Joaquim V.H.A., De Sousa R.A.L., Fernandes T., Oliveira E.M. MicroRNAs regulating signaling pathways in cardiac fibrosis: potential role of the exercise training. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2023: Online ahead of print. https://doi.org/10.1152/ajpheart.00410.2023.

- Hindy G., Tyrrell D.J, Vasbinder A., Wei C., Presswalla F., Wang H. et al. Increased soluble urokinase plasminogen activator levels modulate monocyte function to promote atherosclerosis. J. Clin. Investigation. 2022;132(24):e158788. https://doi.org/10.1172/jci158788.

- Hodges G.W., Bang C.N., Wachtell K., Eugen-Olsen J., Jeppesen J.L. suPAR: a new biomarker for cardiovascular disease? Can. J. Cardiol. 2015;31(10):1293-1302. https://doi.org/10.1016/j.cjca.2015.03.023.