Поиски раннего палеолита в Предкавказье

Автор: Деревянко А.П., Амирханов Х.А., Шуньков М.В., Агаджанян А.К., Ульянов В.А., Кандыба А.В., Рыбалко А.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521595

IDR: 14521595

Текст статьи Поиски раннего палеолита в Предкавказье

Открытие и исследование в последние годы серии раннепалеолитических памятников на юге России [Амирханов, 2007; Деревянко и др., 2009; Щелинский, Кулаков, 2009] стимулировало поиск новых объектов древнейшего палеолита в этом регионе. С этой целью осенью 2009 г. проведены комплексные исследования плиоцен-плейстоценовых отложений местонахождения Жуковское в Новосельцевском районе Ставропольского края [Деревянко, Амирханов, Зенин, 2006].

Местонахождение расположено в привершинной части суходольного распадка, рассекающего правый борт долины р. Томузловка в 0,5 км восточнее хутора Жуковский. На этом участке Ставропольской возвышенности долина Томузловки имеет хорошо выраженную ящикообразную форму с крутыми (средний угол склона 8–10^^) прямыми или ступенчатыми бортами, расчлененными суходольными логами сложного дендритового строения. Днище долины широкое (более 4 км), слабовыпуклое в осевой части. Современное русло извилистое, шириной 2–2,5 м при глубине до 1 м, смещено к правому борту долины. Борта сложены супесчаными и песчаными отложениями, в разной степени скрепленными травертиновым цементом, с маломощными прослоями галечно-гравийного материала. Сверху пески и супеси перекрыты лессовидными суглинками видимой мощностью около 2 м. Абсолютная высота современного уреза Томузловки составляет 230 м, отметки междуречных поверхностей по правому борту достигают 340–380 м.

На участке с географическими координатами 44^^46'14,4" N; 43^^09' 52,6" Е, на отметке 66 м над современным урезом реки (абсолютная высота 296 м) заложена разведочная траншея, вскрывшая следующую последовательность отложений (сверху-вниз).

Слой 1. Гумусовый горизонт черноземной почвы. Суглинки лессовидные, тонкопористые, трещиноватые, столбчато-призматической структуры. Слабо, но равномерно насыщены включениями гравия и мелкой гальки. Нижняя граница нечеткая, в виде постепенного цветового перехода к более светлым подстилающим отложениям. Мощность 0,3–0,4 м.

Слой 2. Суглинки легкие, лессовидные, темно-серые, тонкопористые, трещиноватые, с хаотически рассеянными гравийными включениями. Структура столбчато-призматическая, переходящая в нижней части в крупноореховатую. Отмечены карбонатные новообразования в виде слабо развитого псевдомицелия, белесых выцветов и карбонатных корочек. Нижняя граница нечеткая, волнистая, проведена по изменению цвета осадка. Мощность 0,7 м.

Слой 3. Суглинки легкие, лессовидные, светло-коричневые с охристожелтым оттенком, пористые, тонкотрещиноватые, обогащенные гравийными и мелкогалечными включениями. Структура в кровле крупноорехо-ватая, в средней части – призматическая, в подошве – крупнокомковатая. Отмечено интенсивное развитие карбонатных новообразований в виде псевдомицелия и мучнистых белесых стяжений. Нижняя граница четкая, ровная, проведена по кровле подстилающих песчаных отложений. Мощность 0,25–0,75 м.

Слой 4. Пески средне- и крупнозернистые, охристо-коричневые, с красновато-коричневыми прослоями вторичного ожелезнения, хорошо отмытые, тонкослоистые, сцементированные карбонатами. Умеренно обогащены хорошо окатанным гравием и мелкой кварцитовой галькой. В кровле отмечены линзы и горизонты галечно-гравийного материала с песчаным заполнителем. Нижняя граница четкая, эрозионного типа. Мощность 0,25–0,45 м.

Слой 5. Пески мелкозернистые, алевритистые, светло-серые с палевым оттенком, с горизонтами травертинов в кровле и средней части. По составу олигомиктовые, кварцевые. Сцементированный травертином осадок представляет слабо оглиненный алеврит с песчаной фракцией. В средней и нижней частях выделены субгоризонтальные прослои более грубого механического состава и прослои интенсивного ржаво-охристого ожелезнения. Нижняя граница нечеткая, проведена по исчезновению травертиновых горизонтов и переходу к слабосцементированным отложениям. Мощность 1,4 м.

Слой 6. Пески разнозернистые, хорошо отмытые, светло-серые, слабо сцементированные, тонкослоистые, с прослоями мелкозернистых, сла-бооглиненных песков. Слоистость осадка нерегулярная, многоярусная, косослоистая и косоволнистая, отличается от типичной русловой слоистости и является, скорее всего, волновой рябью. Отмечены плотные включения сильно оглиненных серых песков. В нижней части найдены костные останки мелких позвоночных и фрагменты костей крупных млекопитающих. Нижняя граница четкая, проведена по кровле гравийно-галечного прослоя, отражающего резкую смену гидродинамической обстановки осадконакопления. Мощность 2,45 м.

Слой 7. Пески разнозернистые, светло-серые, чередующиеся с гравийно-галечными прослоями охристо-коричневого цвета, в различной степени омарганцованными. Галечный материал мелкий, окатанный до 3–4 класса, представлен в основном кварцитами и кремнистыми породами. Встречаются также закатыши плотных сероцветных суглинков и глин. С прослоями гравийно-галечного материала связаны находки каменных предметов палеолитического облика. В нижней части слоя отмечены прослои грубозернистого песка с включением гравия и характерной для русловых фаций косой слоистостью. В них найден зуб корнезубой полевки Mimomys sp. В подошве слоя залегает горизонт плохо окатанных омарганцованных валунов и гравийно-галечных конгломератов. Нижняя граница четкая, эрозионного типа. Мощность 2,8 м.

Слой 8. Суглинки, супеси и оглиненные разнозернистые пески, плотные, сероцветные, скрепленные глинистым цементом. Кровля маркируется горизонтом вторичного ожелезнения ржаво-охристого цвета. В верхней части выделяется пачка суглинков легких, плотных, сильно опесчаненных, с карбонатными новообразованиями. Суглинки замещаются слабосцемен-тированными сероцветными мелкозернистыми песками с тонкими прослоями вторичного ожелезнения. Границы прослоев нечеткие, слоистость слабо выраженная, линзовидная, субгоризонтальная. Видимая мощность 2,1 м.

Судя по литологической характеристике, слои 1–3 представляют молодые почвы по лессам, заполнявшим прибортовые части долины и вовлеченным в склоновое смещение, возможно, с почвенными горизонтами, редуцированными в результате склоновых процессов. Обломочный и галечно-гравийный материал поступал с прибровочной части долины при выветривании сарматских песчаников и конгломератов, слагающих междуречные поверхности.

Слои 4 и 5 – отложения водоема со стабильным умеренно промывным гидрологическим режимом (осолоненный лиман или озерный/морской эстуарий). На существование постепенно мелеющего осолоненного лимана указывают различающиеся по механическому составу субгоризонтальные прослои песка и несколько горизонтов образования травертинов. Вместе с тем отсутствие глинистых, илистых и торфянистых горизонтов, характерных для лагунно-лиманных фаций, свидетельствует в пользу отложений устья реки, впадающей в относительно крупный приемный бассейн (подводная часть дельты).

Слои 6 и 7 являются отложениями устьевой части реки, переходной от наземной дельты к морской (подводной), в зоне сочетания осадков приустьевых баров, прибрежных валов и отмелей, отгороженных прибрежных водоемов типа лимана или лагуны и речных проток. Этапы прибрежноморского осадконакопления чередовались здесь с формированием по аллювиально-дельтовому типу с локальными размывами, что сопровождалось приносом терригенного материала (мелкой гальки из элювия сарматских конгломератов и субаэральных карбонатных новообразований из пойменных почв), а также размывом и переотложением осадков лагунно-затонных фаций (закатыши оглиненных мелкозернистых песков).

Слой 8 соответствует, скорее всего, лагунно-лиманным отложениям, а его кровля представляет гидроморфную почву.

В результате промывки песчаных отложений слоя 6 получены костные остатки мелких позвоночных, принадлежащих 13 таксонам (см. табл. 1), а также раковины морского моллюска позднего миоцена (среднего сармата) Plicatiforme^^ fittoni (Orb.) (определение С.В. Попова, ПИН РАН).

В составе тафоценоза из аллювиальных песков в небольшом количестве (до 10%) отмечены кости амфибий (лягушек) и рептилий. Основную часть палеонтологического материала составляют кости млекопитающих. Из них на долю зайцеобразных приходится около 12%, остальные костные останки принадлежат насекомоядным и грызунам. Представители насекомоядных играли заметную роль в составе сообщества. На их долю в тафоценозе приходится 29% костей. Среди них преобладают кости и фрагменты челюстей небольшого крота Talpa minor . Присутствует крупный представитель землеройковых Blarinoi d e^^ и своеобразная земл е ройка схожая с Drepano^^o r ex.

Родовую принадлежность зайцев удалось определить по одному Р3. Остальные останки, в том числе два верхних моляра, судя по размеру и строению, также принадлежат этому роду.

Среди грызунов большой интерес представляет верхний моляр крупной летяги Mio p etauri^^ta . Ост а льные грызуны относятся к корнезубым поле в кам родов Promimomy^^ и Mimomy^^. Все зубы полевок имеют корни и хорошо выраженные дентиновые траки. Эти морфологические особенности, а также состав сообщества позволяют судить о его возрасте. Отсутствие в ориктоценозе некорнезубых полевок определяет его верхнюю возрастную границу палеомагнитным эпизодом Олдувей [Агаджанян, 2009]. Таксономический состав и эволюционный уровень корнезубых полевок устанав-

Таблица 1. Состав мелких позвоночных из отложений слоя 6 местонахождения Жуковское.

Судя по составу сообщества мелких млекопитающих, палеогеографические условия этого времени были достаточно благоприятными. Высокая численность крота и наличие крупных землероек предполагают обилие наземных и почвенных беспозвоночных – червей и насекомых. Присутствие летяги схожей с ратуфой, обитающей ныне в лесах юго-востока Азии, указывает на развитие лесных массивов в умеренно-субтропических климатических условиях.

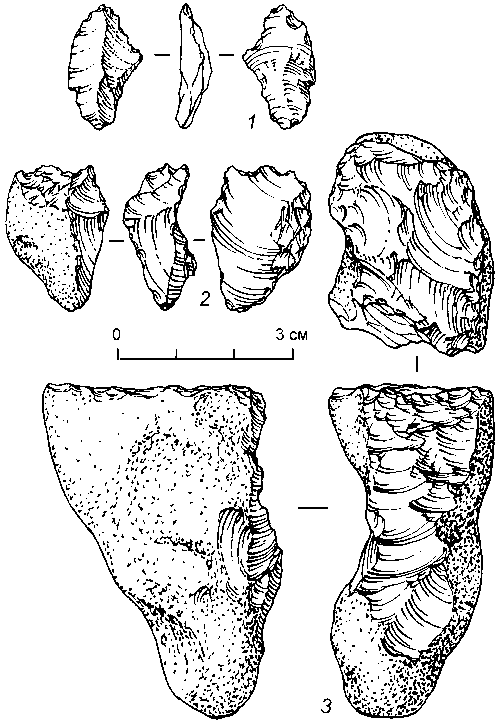

В галечно-гравийных прослоях литологического слоя 7 обнаружено несколько предметов палеолитического облика, представленных небольшой

Рис 1. Предметы палеолитического облика из стратиграфического слоя 7 местонахождения Жуковское: 1 – отщеп, 2 – острие-проколка, 3 – торцовый нуклеус.

галькой с серией преднамеренных снятий и двумя сколами. Эти предметы могут рассматриваться как торцовый одноплощадочный нуклеус (рис. 1, 3 ), острие-проколка (рис. 1, 2 ) и отщеп (рис. 1, 1 ). Исходным материалом для них служила хорошо окатанная (до 3-го класса) галька халцедоновидного кремня (определение Н.А. Кулик, ИАЭТ СО РАН). Характер галечной поверхности указывает на интенсивный аллювиальный транзит материала. Вместе с тем присутствие в континентальных отложениях этого разреза раковин морских моллюсков хорошей сохранности, свидетельствует о незначительном переносе материала при формировании аллювиальной толщи. В любом случае предметы палеолитического облика залегают в едином стратиграфическом контексте с костными останками мелких позвоночных, геологический возраст которых не моложе верхнего плиоцена, т.е. около 2 млн лет.