Появление леваллуазской технологии в раннепалеолитических комплексах Юго-Восточного Дагестана

Автор: Рыбалко А.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

Время появления и последующее распространение леваллуазской технологии - одни из наиболее острых вопросов изучения палеолита Евразии. Леваллуазская система первичного расщепления в большинстве каменных индустрий отождествляется с эпохой среднего палеолита, однако в Дагестане она представлена в одном контексте с раннепалеолитическими индустриями ашельского облика. Вместе с данной системой расщепления зафиксировано и раннее появление пластинчатых заготовок для изготовления сложных орудийных форм. Эти компоненты представлены на двух стратифицированных раннепалеолитических стоянках Дарвагчай-Залив-1 и Дарвагчай-Залив-4. Хронологические рамки культуросодержащих слоев памятников установлены на основе естественно-научных данных и согласно принятым стратиграфическим схемам соответствуют возрасту ≈0,35-0,30 млн л.н. (МИС 10-9).

Дагестан, каменные индустрии, ранний палеолит, первичное расщепление, леваллуазская технология, нуклеус, пластины

Короткий адрес: https://sciup.org/145144963

IDR: 145144963 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.150-154

Текст научной статьи Появление леваллуазской технологии в раннепалеолитических комплексах Юго-Восточного Дагестана

В среднем – позднем ашеле происходят важные изменения в технике обработки камня. Наряду с техникой клектон и техникой двусторонней оббивки появляется новая техника – леваллуа. Название этой технике дала стоянка Леваллуа-Перре под Парижем. Для нее характерна тщательная предварительная подготовка и оформление нуклеусов, приобретающих благодаря этому сходство с панцирем черепахи (черепаховидный нуклеус). Это позволяло получать заготовки (отщепы и пластины) достаточно правильной овальной или треугольной формы, которые не нуждались в тщательной вторичной обработке для последующего изготовления орудий. Благодаря этому значительно возрастает число орудий, изготовленных на отщепах, которые становятся более тонкими и правильными. Появляются пластинчатые заготовки, еще более тонкие и удлиненные имеющие более правильные прямоугольные или треугольные очертания. Орудийный набор ашельских памятников становится более разнообразным: это многочисленные скребла и скребки, разнообразные острия, а также различные типы зубчато-выемчатых форм.

На большей части территории Западного При-каспия, где известны ашельские индустрии, преобладают аридные условия, не способствующие аккумуляции рыхлых отложений. Поэтому подавляющее большинство палеолитических памятников находится в экспонированном или перемещенном состоянии. Исключение представляют собой две открытые стоянки, расположенные на территории Дарвагчайского геоархеологического района (Юго-Восточный Дагестан). Памятники Дар-вагчай-Залив-1 и Дарвагчай-Залив-4 находятся в районе небольшого залива Геджухского водохранилища, на склонах высокого (20–30 м) останца третьей древнекаспийской террасы, образованного серией морских осадков, перекрытых сверху рыхлыми отложениями в виде супесей и суглинков. Место расположения стоянок соответствует переходу от предгорий (абсолютная высота 120–270 м) к равнинной части (< 90 м) Западного Прикаспия. Стоит отметить, что в этой местности ситуация для сохранения геологических горизонтов, в которых обнаружены раннепалеолитические артефакты, является относительно благоприятной, т.к. именно здесь обнаружены свидетельства применения ле-валлуазского расщепления, полученные из стратифицированных отложений. Оба местонахождения имеют схожие геоморфологические и стратиграфические позиции. Раннепалеолитические артефакты залегали в гравийно-галечных горизонтах (Дар-вагчай-Залив-1 – раскоп 4, слой 2, и Дарвагчай-За-лив-4 – слой 3), ведущую роль в осадконакоплении играли элювиально-делювиальные и пролювиальные процессы. Анализ планиграфии и стратиграфии показывает, что каменные изделия претерпели минимальные пространственные перемещения в постседиментационный период. Коллекции артефактов данных стоянок характеризуются параллельными и радиальными нуклеусами, выемчатыми и шиповидными изделиями, однолезвийными скреблами и атипичными скребками, не многочисленными, но разнообразными галечными (чопперы, чоппинги) и бифасиально обработанными (рубила, пики) орудиями. Специфический характер этих индустрий, облик основных категорий типологически выраженных артефактов, а также возраст культуросодержащих отложений позволяют отнести данные материалы к числу средне – позднеашельских комплексов Кавказа [Деревянко и др., 2012].

Коллекции арте фактов с памятников Дарваг-чай-залив-1 и -4 демонстрируют глубокое сходство по основным технико-типологическим параметрам. Всесторонний анализ каменного инвентаря показывает, что в период формирования культуросодержащих слоев этих стоянок на данной территории обитали носители одной индустриальной тради- ции, базировавшейся на местной полисырьевой базе. Установить хронологические рамки памятников позволяют палеонтологические данные (анализ малакофауны) и палеомагнитные исследования. Хронологически время формирования культуросодержащих горизонтов соотносится с разными фазами активности Каспийского моря (позднебакинское и постбакинское время) и согласно принятым стратиграфическим схемам соответствует возрасту ≈0,35–0,30 млн л.н. (МИС 10–9).

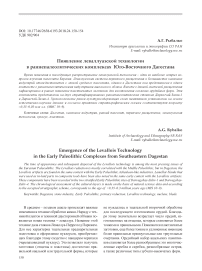

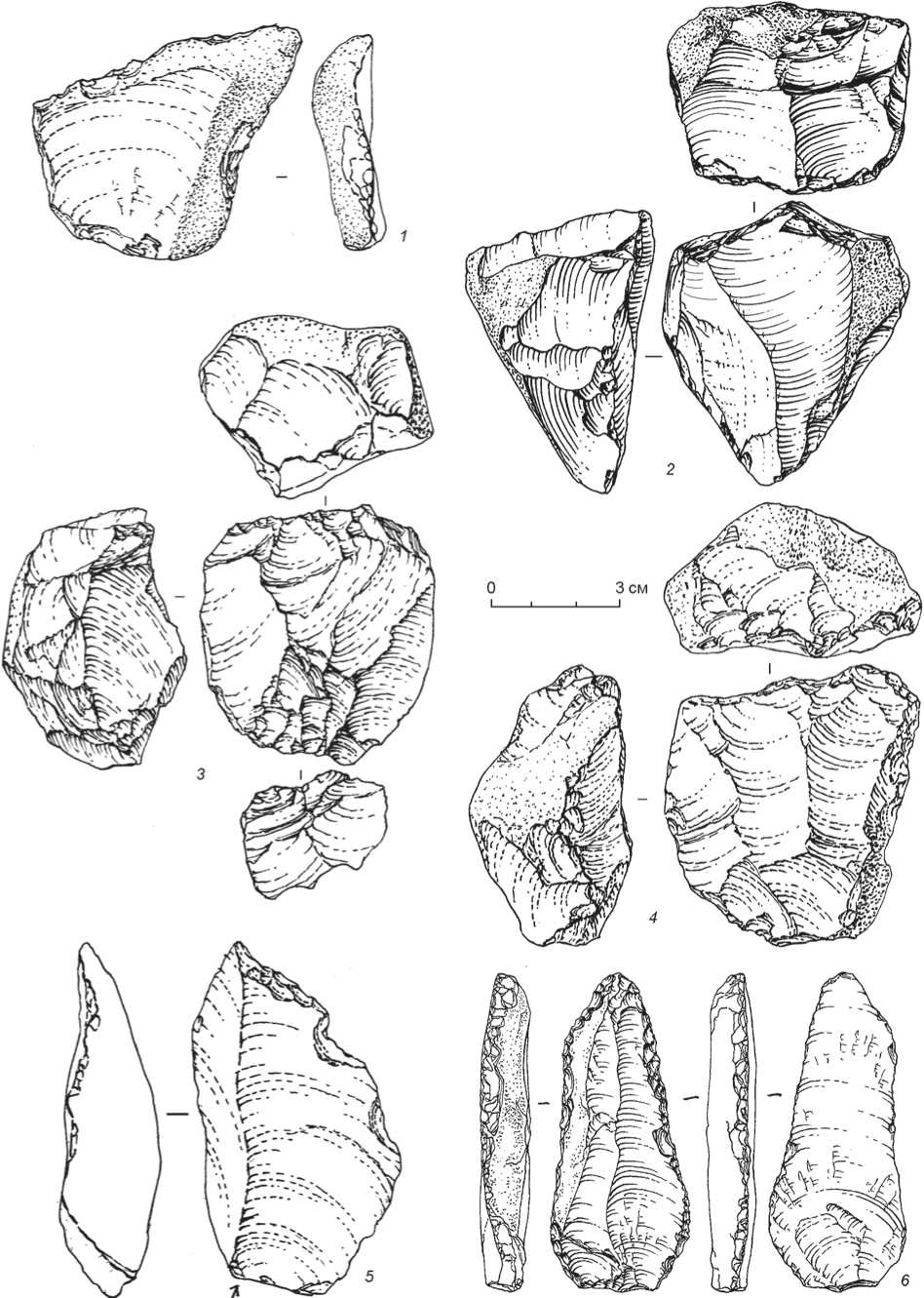

Некоторые элементы леваллуазской технологии были замечены и ранее. Прежде всего, это касается двух нуклеусов с памятника Дарвагчай-Залив-1, обнаруженных в 2016 г. В обоих случаях ударные площадки тщательно оформлены сколами, также стоит отметить наличие выпуклого фронта скалывания у одного нуклеуса и негативов пластинчатых заготовок у другого (рис. 1, 4 ). В коллекциях (2014–2015 гг.) стоянки Дарвагчай-Залив-4 тоже есть несколько нуклеусов, имеющих определенные признаки, характерные для леваллуазской системы расщепления камня. Наиболее выразительны два сильно истощенных ядрища. Ударные площадки подготавливались сколами и ретушью, контрфронты выпуклые, на рабочих плоскостях видны негативы пластинчатых снятий (рис. 2, 3 ).

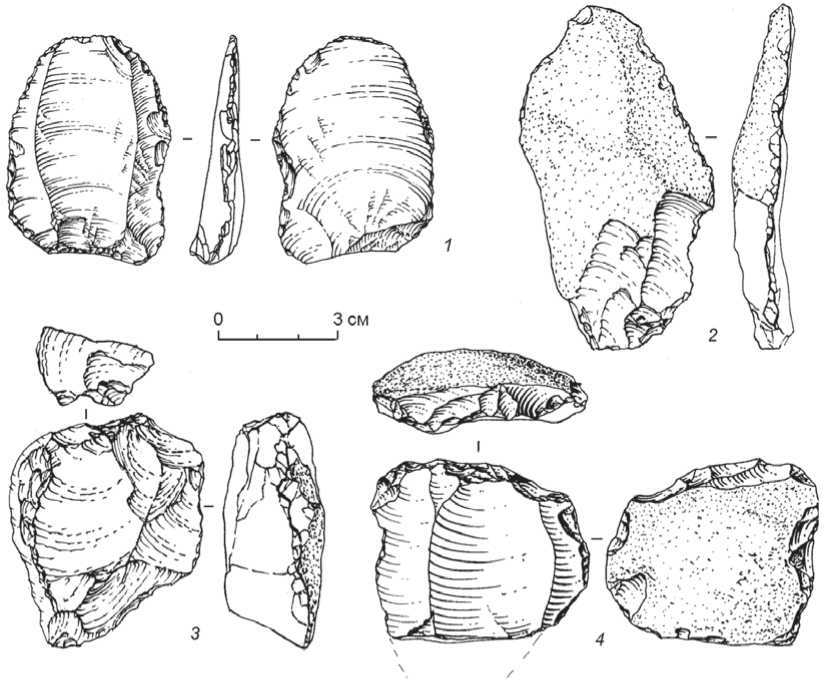

Археологические раскопки, проведенные на этих памятниках в 2017–2018 гг., позволили получить дополнительную серию нуклеусов, имеющих ряд признаков, характерных для леваллуаз-ской системы расщепления: оформленную сколами и ретушью (в некоторых случаях выпуклую) ударную площадку, частично подготовленные латерали и негативы удлиненных правильной формы (иногда пластинчатых) снятий на фронте скалывания.

Первый нуклеус (5,7 × 4,5 × 3,6 см) подтреугольной формы выполнен из кремня. Выпуклая двугранная площадка и левая латераль оформлены средними и мелкими сколами. Контрфронт выпуклый галечный, на фронте скалывания видны негативы удлиненных снятий конвергентной формы (см. рис. 1, 2 ). Наиболее тщательно оформлен следующий нуклеус (4 × 4,8 × 1,8 см), изделие прямоугольной формы изготовлено из кремня. Остаточное ядрище сильно сработано, ударная площадка выпуклая фасетированная, контрфронт – плоский галечный, основание отсутствует, вероятно, обломано в процессе расщепления, на рабочей плоскости присутствует негатив снятия пластинчатой заготовки (см. рис. 2, 4 ). Очень выразителен двухплощадочный монофронтальный нуклеус встречного принципа скалывания (5,2 × 5 × 3,8 см), площадки подготовлены сколами и ретушью, одна латераль оформлена поперечными сколами, фронт скалывания выпуклый, контрфронт галечный (см. рис. 1, 3 ).

Рис. 1. Каменные артефакты Дарвагчайского геоархеологического района.

1, 2, 4, 5 – Дарвагчай-Залив-1; 3, 6 – Дарвагчай-Залив-4.

Рис. 2. Каменные артефакты со стоянки Дарвагчай-Залив-4.

Помимо этого, в орудийном наборе этих стоянок есть несколько изделий, в качестве заготовок для которых использовались сколы, близкие по морфологии леваллуазским. Это ретушированный остроконечник (см. рис. 1, 6 ), атипичное острие с ретушью (см. рис. 1, 1 ) и небольшая серия пластинчатых заготовок с элементами вторичной обработки и без таковой (см. рис. 1, 5 ; 2, 1, 2 ). Ударные площадки у этих заготовок в основном гладкие или двугранные, фасетированные встречаются гораздо реже. Дорсальные поверхности преимущественно однонаправленные, радиальные единичны.

Проведенные исследования дают основания говорить, что данная индустрия, по всей вероятности, может быть отнесена к финально-ашельским комплексам, с леваллуазским компонентом. В состав инвентаря входит небольшая серия нуклеусов для производства леваллуазских сколов, реализовывавшихся в рамках т.н. отщепово-пластинчатой технологии. Это комбинированный метод, при котором подготовка выпуклого фронта ядрища осуществлялась с одной или противолежащих площадок латеральными сколами или встречными удлиненными, пластинчатыми сколами. С одной из таких площадок впоследствии реализовывался скол леваллуа.

Получавшийся в результате использования такого метода леваллуазский отщеп был, как правило, более удлиненным, дорсальная поверхность его иногда сочетала негативы радиальной подправки и негативы однонаправленных или встречных удлиненных параллельных снятий. Полученные данные показывают, что почти после каждого целевого рабочего снятия требовалось то или иное переоформление, дооформление нуклеуса. Использованием этого метода можно объяснить относительную многочисленность пластинчатых сколов, которые могли быть как целевыми, так и техническими снятиями, полученными при оформлении фронтальной поверхности леваллуазского нуклеуса. Хотя доля фасетированных ударных площадок невелика, сам факт их присутствия свидетельствует о появлении приема обработки площадок нуклеусов, типичного для леваллуазской технологии.

Следует отметить полное отсутствие признаков леваллуазской конвергентной технологии – однонаправленной острийной техники леваллуа, распространенной на обширной территории Евразии. Данный вариант леваллуа заключается в получении одного, максимум двух леваллуазских острий. Производство их осуществлялось на протяжении одного цикла с помощью обязательной предварительной подправки фронтальной поверхности нуклеуса боковыми техническими сколами и фасета-жем ударной площадки. Реализация последующих леваллуазских сколов начиналась с идентичных подготовительных операций.

Другой классический «черепаховидный» метод леваллуа, для которого характерно оформление фа-сетированной площадки нуклеуса и фронтальной поверхности с помощью центро стремительных сколов. Результатом являлся округлый или овальный скол с фасетированной ударной площадкой. Данный метод широко распространен в комплексах среднего палеолита исследуемых стоянок, особенно на развитой и финальной стадиях [Кандыба, Рыбалко, 2015]. Леваллуазский средний палеолит здесь находится в одной стратиграфической последовательности, период суще ствования этих технокомплексов был очень продолжительным в диапазоне от 200 до 50 тыс. л.н.

Список литературы Появление леваллуазской технологии в раннепалеолитических комплексах Юго-Восточного Дагестана

- Деревянко А.П., Амирханов Х.А., Зенин В.Н., Анойкин А. А., Рыбалко А.Г. Проблемы палеолита Дагестана. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -292 с.

- Кандыба А.В., Рыбалко А.Г. Новые данные о среднем палеолите Юго-Восточного Дагестана (по материалам памятника Дарвагчай-залив-1) // Изв. Алт. гос. ун-та. Сер.: История, политология. - 2015. - № 4 (88). -С. 77-81.