Появление образа Христа Эммануила в малых куполах пятиглавых успенских соборов XVI-XVII вв

Автор: Бережная Марина Сергеевна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Духовное наследие и культура

Статья в выпуске: 1, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена появлению образа Христа Эммануила в росписи малых куполов пятиглавых Успенских соборов XVI-XVII вв. Прослеживается становление самостоятельной композиции Христа Эммануила и причины, по которым произошло включение данной композиции в систему купольной росписи пятиглавых храмов.

Пятиглавые храмы, купольные изображения, христос эммануил, кафедральные храмы, монументальная живопись xvii века

Короткий адрес: https://sciup.org/170173854

IDR: 170173854 | УДК: 7.033.1

Текст научной статьи Появление образа Христа Эммануила в малых куполах пятиглавых успенских соборов XVI-XVII вв

Возникновение и развитие иконографической композиции Христа Эммануила в монументальной живописи были темой многих профессиональных исследователей истории искусств, являясь неотъемлемой частью в изучении художественного наследия русской культуры. Особый интерес к изучению этой композиции стал формироваться, когда изображение приобрело самостоятельное значение, не являясь «дополнением» к образу Богородицы или другим более сложным композициям1. Из наиболее известных работ можно отметить труды следующих авторов Л. А. Успенского, Ф. И. Буслаева, В. Н. Лазарева, А. М. Лидова, В. Джурича и др.

В основе этой ранней иконографии лежал образ Иисуса Христа, где Спаситель представлен в виде младенца или отрока, именуемый «Спас Эммануил». Имя Эммануил появляется в Библии, в словах пророчества Исайи (Ис. 7:14) и означает «с нами Бог». Основанием для этого типа изображения Спасителя послужили слова пророка

Исайи: « Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14).

Первые изображения Христа Эммануила были известны на византийских монетах со времён императора Цимисхия (X в.). Спаситель изображался в «кресщатом нимбе», окружённый надписью «Эммануил».

Образ Спасителя Эммануила относится к изображению Предвечного Младенца, зачатого в чреве Пресвятой Девы. Изначально изображения Христа Эммануила входили в более сложные композиции. Это могли быть иконы Богоматери типа Оранты, Знамения, иконы Собора Архангелов Михаила или Гавриила2.

Самостоятельное значение приобретает этот иконографический тип в ранних домонгольских оглавных, так называемых «ангельских деису-сах», где Христос Эммануил изображён с предстоящими ангелами. Подобные композиции использовали для низких алтарных преград, когда

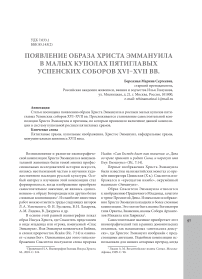

Богоматерь с Младенцем на троне со святыми мучениками, VI–VII вв.

Богоматерь Великая Панагия (Оранта), начало XII в.

высоких иконостасов на Руси ещё не было. Такой деисус конца XII в. находится в экспозиции Третьяковской галереи3.

Наиболее ранние монументальные изображения Спаса Эммануила встречаются в византийских храмах с VI в., например, в апсиде церкви Сан-Витале в Равенне (VI в.)4.

Среди известных византийских памятников Македонии, в купольных композициях которых находятся самостоятельные изображения Христа Эммануила, можно отметить церковь в монастыре в честь Божией Матери Елеусы (Милостивой) в с. Велюса (1080 г.), храм Богоматери Привлепты в Охриде (1294–1295 гг.), церковь Св. Пантелеймона в Нерези. Особое внимание обращает на себя церковь Св. Пантелеймона в Нерези, где в пяти куполах храма представлены различные иконографические типы Христа: Пантократор (дважды), Эммануил, Христос-Священник и Ветхий Деньми. Возможно, данная композиция изображает все ипостаси, представляющие Бога.

Монументальные изображения Спаса Эммануила на Руси появились в новгородских храмах с XIII в., одно из них сохранилось в церкви Спаса Преображения и входит в состав композиции Богоматери Знамение, размещённой на южном фасаде церкви. Руки Христа слегка приподняты к рукам Богоматери в благословляющем жесте5.

Творчество работавших в Новгороде приезжих и собственных мастеров отличалось не только большим разнообразием художественных манер и качественных уровней, но также принадлежностью к разным пластам православной бо-

Христос Эммануил.

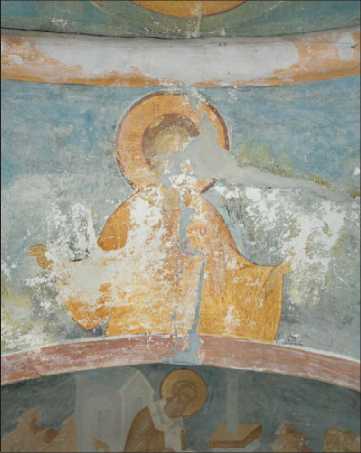

Фреска купола церкви св. Пантелеймона в Нерези, 1164 г.

Христос Эммануил. Фреска в куполе храма Богородицы Елеусы в с. Велюсе, 1080 г.

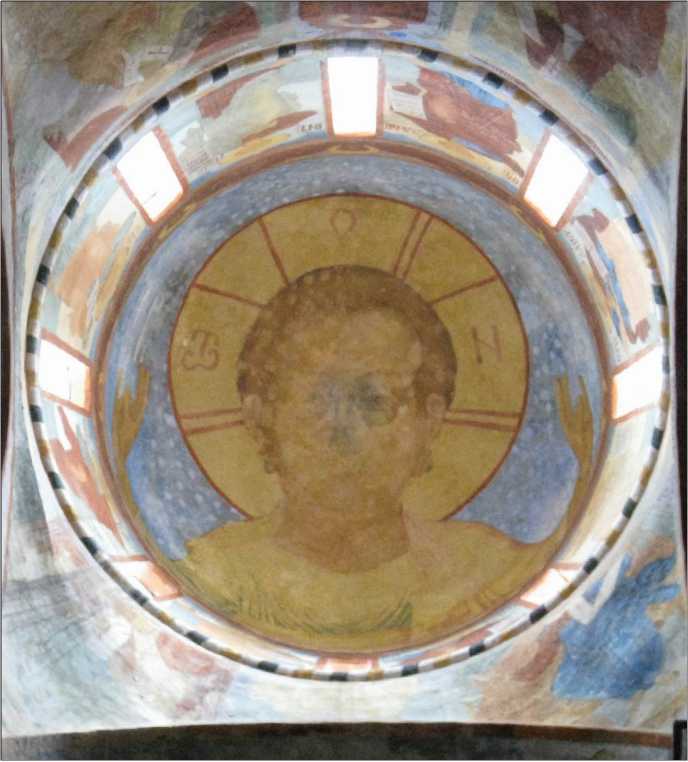

Христос Эммануил. Фреска юго-западного купола

Успенского собора в Троице-Сергиевой Лавре, XVII в.

Христос Эммануил. Фреска на своде в соборе Рождества Богородицы в Ферапонтово, 1490 г.

гословской традиции, которые отразились в том или ином ансамбле росписей. Для новгородских живописцев это был новый этап интенсивного освоения опыта изысканной византийской культуры. Одновременно это был важный этап самостоятельного творчества, результаты которого стали заметны уже в некоторых произведениях конца XIV в., предвещавших мощный расцвет новгородской школы живописи следующе-

К ранним монументальным изображениям Христа Эммануила можно отнести фрески в соборе Рождества Богородицы в Ферапонтово 59 (1502 г.), в которых Дионисий изображает благословляющего Христа Эммануила на парусах.

Среди многочисленных трудов по исследованию фресок с образом Христа Эммануила, вопрос о появлении самостоятельной композиции этого изображения в подкупольном про- го столетия.

странстве древнерусских храмов затрагивался

Христос Эммануил. Фреска северо-западного купола Софийского собора в Вологде, XVII в.

Христос Эммануил. Фреска юго-западного купола Успенского собора Ростова, XVII в.

исследователями только в описании росписей или оставался совсем без внимания. Было ли случайным появление изображения Христа Эммануила в одном из малых куполов пятиглавых храмах XV–XVII вв. или это было обусловлено особой программой?

Процесс формирования единой купольной системы фресок в соборах начинается с XVI столетия. В результате масштабного строительства пятиглавых кафедральных Успенских соборов возник вопрос о декорировании малых куполов, которые возводились с самостоятельным подкупольным пространством. Этот процесс происходил в непосредственном взаимодействии искусства Москвы и крупных художественных центров, одним из которых по-прежнему оставался Новгород. Местные иконописцы, призванные для работы в столицу, привнесли в традиции московской живописи новые иконографические изводы и образные решения. В число купольных композиций включается и образ Христа Эммануила. Одно из первых, дошедших до нас древнерусских купольных изображений Христа Эммануила, находится в одном из малых куполов Успенского собора Московского Кремля.

Образ Христа Эммануила важен в среде иконографических тем своим скрытым смыслом, который можно понять лишь в контексте бого- словской темы. Возможно, изображение Христа Эммануила имеет символико-иконографическое значение, символически трактующее Ев-харистию6.

Хотя ранние изображения Христа Эммануила относятся ко послеиконоборческому времени, вероятно, сам принцип изображения Младенца Христа как Истинного Бога, т.е. не младенца по сути, а уже отрока, отмеченного печатью духовной зрелости и даже мудрости, был вызван необходимостью дать православный ответ на ересь Нестория (первая треть V в.). Несториане отрицали Божественную природу Иисуса Христа до Его Крещения.

В XI–XII вв. в византийской храмовой иконографии была предпринята реформа, предназначенная для усиления связи иконных образов с таинством Евхаристии. На такие действия в свою очередь повлияла Великая Схизма 1054 г., призванная создать зримый образ истинного ве-роучения7. Именно с этого времени получают распространение в храмовой росписи разные типы иконографии Христа. Художники Древней Руси, чутко реагировавшие на все нововведения в византийской иконографии, стремились пере- нять и приспособить всё воспринимаемое к потребностям религиозного просвещения широких кругов населения. Особенно ярко выражается эта тема в купольных изображениях многоглавых храмов с XVI в., где в единую купольную композицию включены: образ Христа Спасителя, образ Христа Эммануила, образ Спаса Нерукотворного, образ Знамения (Христос Эммануил в медальоне), Отечества. Такая система купольной росписи выполнена в Успенском соборе Московского Кремля и была образцом для создания дальнейших росписей. Эта богословская идея раскрыта в трактате Дионисия Ареопагита «О божественных именах»: «Потому и в священных богоявлениях при мистических озарениях Бог изображается как Седой и как юный: старец означает, что Он — Древний и Сущий “от начала до конца”, юноша же, что он не стареет; и оба показывают, что он проходит сквозь всё от начала до конца»8.

Купольная композиция с изображением Христа Эммануила представляет собой образ воплощённого Бога первого пришествия Христа, связанный с пророчеством Исаии, в то время как Пантократор являет собой образ Христа второго пришествия, явившегося, чтобы служить литургию и вершить суд9. Позже образ Христа Эммануила повторяется в декорации малых куполов Успенского собора Новодевичьего монастыря, Троице-Сергиевой Лавры, Ростова, Вологды и др.

Список литературы Появление образа Христа Эммануила в малых куполах пятиглавых успенских соборов XVI-XVII вв

- Вздорнов Г. И. Фрески Феофана Грека в церкви Спаса Преображения в Новгороде. М., 1976

- Джурич В. Византийские фрески. М., 2000

- Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. СПб., 1994

- Лидов А. М. Византийские иконы Синая. Москва-Афины, 1999

- Лидов А. М. Мир Святых образов в Византии и на Руси. М., 2013

- Попова О. С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М., 2006

- Припачкин И. А. Иконография Господа Иисуса Христа. М., 2001

- Фельми Карл Христиан. Иконы Христа. М., 2007

- Языкова И. К. Богословие иконы: учебное пособие. М., 1995