Поэтический космос И. А. Бунина в концептуальном представлении

Автор: Шмугурова Ксения Васильевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе анализа эмоционально-смысловых доминант и ключевых концептов поэтического творчества И. А. Бунина смоделирован микрокосмос лирического героя.

Поэтическая картина мира, художественный концепт, лингвистика эмоций, психосемантика, лингвокультурология

Короткий адрес: https://sciup.org/14737235

IDR: 14737235 | УДК: 81+81.23+81.37

Текст научной статьи Поэтический космос И. А. Бунина в концептуальном представлении

Творчество поэтов и писателей серебряного века не перестает привлекать внимание как литературоведов, так и лингвистов. Объектом нашего исследования являются концепты ТОСКА и РАДОСТЬ в поэзии И. А. Бунина, которые, наряду с концептами ТИШИНА , КРАСОТА , ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ , являются ключевыми в картине мира поэта, лирический герой которой постигает мироздание и конструирует личностный микрокосм, эмоционально переживая и чувственно познавая пространственно-временные связи, пронизывающие все сферы бытия. Предмет исследования - содержание концептов ТОСКА и РАДОСТЬ , их языковая вербализация, функционирование в поэтическом пространстве и взаимодействие друг с другом.

Цель нашего исследования - моделирование микрокосмоса лирического героя поэзии И. А. Бунина с помощью выявления и анализа эмоционально-смысловых доминант как ключевых концептов поэтического текста писателя, реконструкция индивидуальной системы значений, через призму которой происходит восприятие субъектом мира, себя, других людей, а также функционирование этой системы и ее значимость в поэтической картине мира (ПКМ) И. А. Бунина. Методологической основой изучения послужили работы в области лингвистики художественного текста (Л. А. Но- виков, В. В. Виноградов, И. Р. Гальперин, Л. Г. Бабенко), лингвистики эмоций (В. И. Ша-ховский, Н. А. Красавский), психолингвистики и психосемантики (В. Ф. Петренко, А. О. Прохоров, А. А. Сорокин, Н. Ф. Але-фиренко, В. А. Пищальникова и др.), коммуникативной стилистики текста (Н. С. Бо-лотнова, И. И. Бабенко, Е. А. Бакланова, В. И. Карасик и др.), лингвокультурологии (Ю. С. Степанов, С. Г. Воркачев, Н. Д. Арутюнова и др.).

Под эмоционально-смысловой доминантой текста понимается система когнитивных и эмотивных эталонов, характерных для определенного типа личности и служащих психической основой метафоризации и вербализации картины мира в тексте [Белянин, 2000. С. 59]. Так, в результате сплошной выборки и анализа представленной в текстах эмотивной лексики установлено, что эмоционально-смысловыми доминантами поэзии И. А. Бунина являются чувства радости и тоски, которые испытывает лирический герой. Полярность чувств и амбивалентное их существование («Как весело и грустно в пустом лесу... » («В степи»); « Но в радости моей – всегда тоска, в тоске – таинственная сладость » («Джордано Бруно»); «И звучит гитара удалью печальной » («На хуторе»)) 1 , контрастность переживаний определяют художественное своеобразие поэта, являясь конститутивным звеном

1 Здесь и далее цит. по: [Бунин, 1988]

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 2: Филология

концептуальной системы поэтического космоса И. А. Бунина.

Мы анализировали концепты РАДОСТЬ и ТОСКА в совокупности их языковых реализаций, которые, наряду со словообразовательными дериватами слова-номината концепта, включают и синонимические ряды грусть , печаль , уныние , скука , восторг , счастье, упоение и др. Кроме того, мы также рассматривали контексты, в которых настроение и эмоциональная модальность текстов создаются не только за счет употребления ключевых лексем и явного выражения чувств лирического героя, но и благодаря ассоциативным связям, как следствие эстетического потенциала поэтического слова и присущей ему функции суггестивности. Например, чувство радости проявляется и в таких лексемах, как светлый , чистый , ясный , лазурный , солнце , весна , тепло и т. п., а тоски - осенний ветер, мрачный, одинокий , сумрачный, мгла, мертвенный и т. д., когда автор не просто воссоздает мир вокруг себя, но и стремится вызвать определенные чувства у читателя.

Исследователи эмоций (как психологи, так и лингвисты) отмечают, что одной из трудностей при изучении эмотивности является взаимоинтерпретируемость метапонятий: номинация эмоций, выражение их (словом) и описание (передача) эмоций в тексте / высказывании Шаховский, 1987. С. 88 .

Если при определении семантики лексем уныние и скука, употребления которых в поэзии И. А. Бунина практически единичны, не возникает вопросов, то многочисленные грусть и печаль по семантическому наполнению очень сложно дифференцировать от тоски . Для них нередко характерна высокая степень интенсивность протекания, по сравнению с выявленными признаками в общеязыковой картине мира (см., например:

НОССРЯ, 2003. С. 1165–1170 ), и, как следствие, возможность полной взаимозаменяемости в контексте.

В этом отношении показательно стихотворение «Призраки», во второй строфе которого речь идет о печальных и сладостных звуках, а в четвертой по отношению к ним же употребляются лексемы грустные и сладостные. Кроме того, в заключительной строфе «Мы в призраки не верим, но и нас / Томит любовь, томит тоска разлуки / Я им внимал, я слышал их не раз, / Те грустные [ранее печальные] и сладостные звуки» го- ворится о том, что в этих звуках – любовь, томление, тоска разлуки. Таким образом, лексемы грустный и печальный в данном контексте семантически не дифференцируются, а содержание этих звуков – томление и тоска, что и объединяет грусть – печаль – тоску в единое семантическое пространство в поэзии И. А. Бунина, при этом их психологическая близость проявляется как в сходстве ситуаций, в которых возникают эти чувства, так и в переживаниях лирического героя.

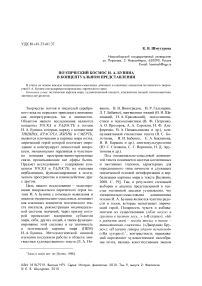

Реконструированный нами поэтический космос И. А. Бунина в концептуальном и психосемантическом функционировании схематически представлен ниже (см. рис.).

Векторы текстового хронотопа заданы как по вертикали, так и по горизонтали. Условно художественное пространство лирики И. А. Бунина можно разделить на земную и небесную сферы, в которых и функционируют концепты ТОСКА и РАДОСТЬ Шмугурова, 2006; 2008 . В земной сфере бытия время линейно, дискретно. Лирический герой обращен воспоминаниями в прошлое либо, наоборот, мыслями устремлен в будущее, ожидает грядущую осень / зиму или приближающуюся весну, радуется утру или грустит на закате. В космической – сфере божественного – царит вечность, красота, гармония и покой. Мир божественного и постижение его тайн – то, к чему стремится лирический герой: « Звездный свет да океан зеркальный - / Царство этой ночи неземной. / В царстве безграничного молчанья, / В тишине глубокой сторожат / Час полночный звезды над морями <^> И душа исполнена предвечной / Красоты и правды неземной » («Поздний час. Корабль и тих, и темен»). Воплощением космического мира становятся лазурное небо , звездный свет , ночь , луна , солнце и т. д.

В центре мироздания находится лирический герой, его душа, которая, как связующее звено между земным и небесным миром, способна впитывать в себя окружающий мир, эмоционально переживать его, открывая и познавая таким образом действительность: « Душа готова вновь волненьям предаваться » («Таинственно шумит лесная тишина»); « Прекрасна ты, душа людская! Небу, / Бездонному, спокойному, ночному, Мерцанью звезд подобна ты порой! » («Летняя ночь»).

Поэтический космос И. А. Бунина в концептуальном и психосемантическом представлении

Под воздействием эмоций и чувств лирического героя все явления окружающего мира претерпевают трансформации, получают ту или иную окраску, оценку, одушевляются: «Но если / Внезапно глянет солнце, что за радость / Овладевает сердцем! Жадно дышишь / Душистым влажным воздухом, уходишь / С открытой головою по аллее, <^> С гумна стрелою мчится белый турман / И снежным комом падает к балкону, / За ним другой - и оба долго, долго / Пьют из лазурной лужи, поднимая / Свои головки кроткие... Замрешь. / Боясь их потревожить, весь охвачен / Какой-то робкой радостью, и мнится, / Что пьют они не дождевую воду, / А чистую небесную лазурь» («Голуби»); «И тогда вся душа / У меня загорается радостью: / Я в пригоршни ловлю закипевшую пену волны - / И сквозь пальцы течет не волна, а сапфиры, - несметные / Искры синего пламени, Жизнь!» («Набегает впотьмах»). Происходит чувственное метафорическое преобразование окружающей действительности, реальные объекты которой переходят из осязаемой плоскости в неосязаемую, духов- ную, что также характерно для ПКМ И. А. Бунина: не дождевая вода, а чистая небесная лазурь; не волна, а сапфиры - несметные искры синего пламени.

В схеме двунаправленными стрелками отражено внешнее воздействие явлений земного и небесного мира на мироощущение лирического героя, стимулы, идущие как из вещного мира, так и из мира космического, и ответные реакции на постижение мира, рождающиеся внутри самого субъекта, что и является, по Л. С. Выготскому, «динамической смысловой системой, представляющей собой единство аффективных и интеллектуальных процессов» (цит. по: [Петренко, 2005. С. 156]). Этот ключевой момент в переживании и осмыслении эмоций / чувств очень ярко выражен в поэтическом творчестве И. А. Бунина, именно он, по сути, и формирует своеобразие авторской картины мира.

В отличие от многих современников, И. А. Бунин не входил ни в одну литературную группу. Обычно его творчество рассматривают в ряду представителей реалистического метода как преемника русской поэтической традиции в начале XX в., хотя литературоведы неоднократно отмечали, что модель бунинского мира, векторы которой устремлены в Космос, выходит за рамки антропоцентричного содержания [ Сливиц-кая, 2001. С. 461] : «Я странно болен – снами, / Тоской о том, что прежде был я бог… / О, если б вновь обнять весь мир я мог!

… Как эта скорбь и жажда – быть вселенной, / Полями, морем, небом – мне близка » («Памяти друга»). Взаимодействие и взаимосвязи ключевых концептов лирики И. А. Бунина образуют неразрывное единство, заключающее в себе микрокосмос лирического героя: душа бытие (земля / космос) эмоции / чувства мировосприятие индивидуально-авторская картина мира.

Способность лирического героя погружаться в чувство, преломляя тем самым окружающую действительность, вживаясь в нее, является центральным звеном личностного микрокосма: « И обнимает эта даль, – / Душа отдаться ей готова , / И новых, светлых дум печаль / Освобождает от земного » («И вот опять уж по зарям»). Для него характерно не просто чувствовать, а упиваться своими чувствами, сладостно томиться. Сладостно является одним из самых частотных определений при оценивании состояния в момент переживания какой-либо эмоции / чувства: « И сладко ей грустить и грустью упиваться, / Не внемля голосу ума » («Таинственно шумит лесная тишина»); « Я им внимал, я слышал их не раз, / Те грустные и сладостные звуки! » («Призраки»); « Как сладка печаль моя весной! » («За рекой луга зазеленели»).

Таким образом, анализ ключевых концептов позволяет выйти за рамки текста в культурное пространство и сконструировать авторскую концептосферу – поэтический космос, в котором отражены как глубина содержания и личностное мировосприятие, так и веяния эпохи, созвучием которой был так называемый русский космизм, своеобразно воплотившийся, в частности, в творчестве И. А. Бунина.