Поэтика и жанр маргиналий в записных книжках и рабочих тетрадях Ф. М. Достоевского

Автор: Захаров Владимир Николаевич

Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro

Статья в выпуске: 3 т.16, 2018 года.

Бесплатный доступ

Маргиналии читателей являются непременным атрибутом книжной культуры. Они выражают критическое отношение к основному тексту, не только чужому, но зачастую своему. Анализ маргиналий имеет важное значение в изучении биографии исторических лиц, жизни и творчества писателей: их пометы на полях, критические суждения, полемика, комментарии и дополнения раскрывают их личность как читателей. Особый статус имеют маргиналии в личном рукописном тексте. Ключевая единица творческого процесса Ф. М. Достоевского - лист, страница, иногда разворот листа. В рукописях писателя в основном преобладают редакторские и творческие пометы. Они имеют разные функции в структуре и композиции текста. В их взаимодействии возникает новое семантическое единство. Пометы на полях дополняют основной текст новыми смыслами и нюансами. В маргиналиях происходит параллельное развитие темы, образуется метатекст по отношению к основному тексту. В современной эдиционной практике маргиналии игнорируются. Необходимо сохранять маргиналии в публикациях рукописного наследия писателей.

Жанр, поэтика, маргиналии, пометы на полях, структура текста, метатекст, записные книжки, рабочие тетради, каллиграфия, корректурные знаки

Короткий адрес: https://sciup.org/147226176

IDR: 147226176 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2018.5461

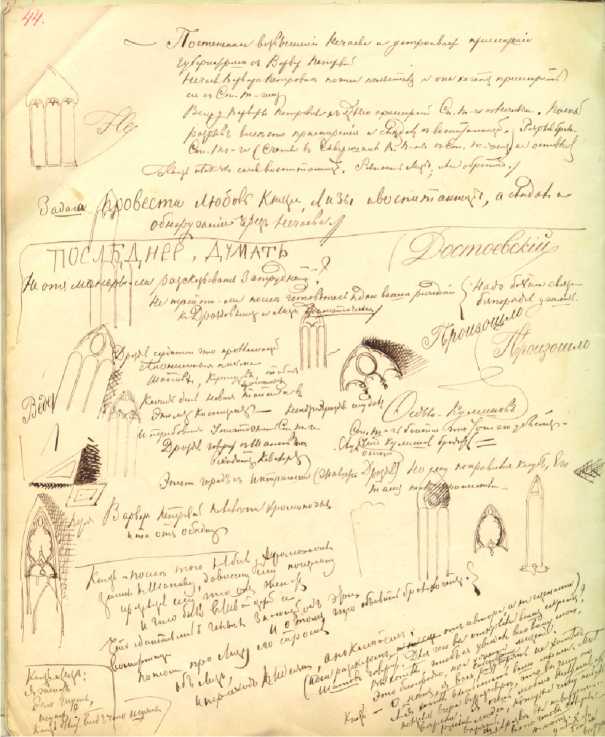

Текст научной статьи Поэтика и жанр маргиналий в записных книжках и рабочих тетрадях Ф. М. Достоевского

З начение маргиналий осознано в современной критике и литературоведении. Они описаны как жанр, как форма критики и способ редактирования текста. Особый интерес представляют пометы на полях книг и рукописей писателей и исторических лиц. Обстоятельно исследованы читательские пометы как атрибут англо-американской книжной культуры [Jackson, 2001], изучены маргиналии в книгах Вольтера (критический обзор их многотомного издания см.: [Елагина, 2009]), описаны маргиналии в книгах А. С. Пушкина [Модзалев-ский, 1988], В. А. Жуковского [Библиотека Жуковского, 1978–1988], Л. Н. Толстого [Библиотека Толстого, 1972–1999], А. А. Блока

[Библиотека Блока, 1984–1986], М. Горького [Библиотека Горького, 1981] и др.

Библиотека Достоевского не сохранилась. Обстоятельства его жизни не способствовали формированию книжного собрания в 1840–1850-х гг. Собранные в начале 1860-х гг. книги распродал пасынок во время заграничных скитаний супругов Достоевских. Купленные книги и полученные по почте номера «Русского Вестника» и «Зари» не обременили багаж возвратившихся в Россию путешественников. Новая библиотека формировалась лишь в последнее десятилетие жизни писателя, но в исторических передрягах 1910-х гг. не уцелело даже то, что могло бы сохраниться. Существует реконструкция книжного собрания Достоевского [Библиотека Достоевского, 2005]. В процессе подготовки описания в библиотеках Москвы и Петербурга выявлено лишь незначительное число мемориальных книг, среди них еще меньше тех, в которых имеются пометы писателя1.

Из книг Достоевского в полной мере описаны лишь пометы на его каторжном Евангелии (см.: [Kjetsaa, 1984], [Евангелие Достоевского, 1999], [Евангелие Достоевского, 2010], [Евангелие Достоевского, 2017]). В них средоточен опыт чтения гения и его раздумий над страницами «вечной книги» [Евангелие Достоевского, 2010], [Евангелие Достоевского, 2017].

Внимание исследователей в основном привлекают маргиналии Достоевского на полях чужих текстов, в меньшей степени их интересуют маргиналии на полях авторских рукописей писателя. Исключение — публикация помет Достоевского на письмах и конвертах его корреспондентов 1859–1881 гг. [Достоевский, 1990: 66–72].

В изданиях рукописей, записных книжек и рабочих тетрадей Достоевского маргиналии, как правило, не воспроизводятся. В лучшем случае их включают в основной корпус текста как вставки, чаще переносят в примечания.

Между тем важность маргиналий была очевидна уже А. Г. Достоевской, когда она издавала рукописное наследие писателя. Так, в первом томе посмертного и шестом томе юбилейного Полных собраний сочинений она сохранила такой тип маргиналий, как авторская рубрикация текста [Достоевский, 1883: 355–375], [Достоевский, 1905: 597–616].

В 1928 г. в издательстве «Piper Verlag» вышел подготовленный В. Л. Комаровичем том с публикацией рукописей романа «Братья Карамазовы» в переводе на немецкий язык. Это лучшее издание рукописей Достоевского с текстологической точки зрения: в книге сохранена структура рукописного текста, воспроизведены многие авторские пометы на полях [Dostojewski, 1928: 242–531].

Современные издатели игнорируют даже эти частные текстологические решения.

Какова роль и в чем значение маргиналий? Нужно ли воспроизводить их в печатном тексте? Эти, казалось бы, риторические вопросы требуют аргументированных ответов.

В творческой работе у Достоевского как писателя были свои пристрастия.

Со знанием дела князь Мышкин хвалит письменные принадлежности в кабинете генерала Епанчина:

«У васъ же такiя славныя письменныя принадлежности, и сколько у васъ карандашей, сколько перьевъ, какая плотная, славная бумага…» [Достоевский, 2009: 32].

Комментируя эти слова героя, А. Г. Достоевская отмечала, что муж следил за форматом и качеством бумаги и перьев:

«Ѳеодоръ Михайловичъ любилъ хорошiя письменныя принадлежности и всегда писалъ свои произведенiя на плотной, хорошей бумагѣ съ едва замѣтными линейками. Требовалъ и отъ меня, чтобы я переписывала имъ продиктованное на плотной бумагѣ только опредѣленнаго формата. Перо любилъ острое, твердое. Карандашей почти не употреблялъ» [Примечания А. Г. Достоевской, 2016: 91].

Особое значение он придавал и качеству чернил:

«Любил совершенно черные чернила и хорошую толстую бумагу» [А. Г. Достоевская…: 237].

Достоевский был педантичен к оформлению даже стенографического текста:

«Когда диктовал, то говорил “на другой строчке”, “разговорно”, “не разговорно”. Восклицательный знак, вопросительный знак любил, чтобы ставили, как можно ближе, решительно около самого слова, и всегда настаивал на этом» [А. Г. Достоевская…: 233].

Столь же требователен Достоевский был к выбору бумаги и переплету записных книжек и творческих (рабочих) тетрадей. Особых предпочтений не было, главное различие — их назначение и формат: записную книжку можно было положить в карман, рабочие тетради требовали места для письменной работы за столом.

Писатель придавал особое значение графическому оформлению текста, следил за «разграфлением» рукописного и печатного текста, его разбивкой на строки и абзацы, эстетически оценивал разные начертания букв и типы почерков. Необходимо сохранять эти особенности в адекватной передаче смысла рукописных записей Достоевского.

Некоторых героев автор наделял даром каллиграфического письма.

Повествователь и герой в романе «Село Степанчиково и его обитатели», вселяясь по приезде в комнату во флигеле, заметил «премиленькую каллиграфскую работу» Видоплясова:

«…лист почтовой бумаги, великолѣпно исписанный разными шрифтами, отдѣланный гирляндами, парафами и росчерками. Заглавные буквы и гирлянды разрисованы были разными красками» [Достоевский, 1997: 293].

Эти особенности каллиграфии героя свидетельствуют о неподдельном интересе самого писателя к искусству каллиграфии (обзор публикаций на эту тему см. в статье: [Баршт, 2018]).

О том же свидетельствует анализ особенностей разных каллиграфических начертаний в романе «Идиот». Князь Мышкин мастерски показывает владение сразу шестью почерками: «средневѣковымъ русскимъ шрифтомъ», «круглымъ, крупнымъ французскимъ шрифтомъ, прошлаго столѣтiя», «шрифтомъ площаднымъ, шрифтомъ публичныхъ писцовъ» (перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно), оригинальным русским шрифтом — «писарскiй или, если хотите, военно–писарскiй» («круглый шрифтъ, славный, черный шрифтъ, черно написано, но съ замѣчательнымъ вкусомъ»), «простымъ, обыкновеннымъ и чистѣйшимъ англiйскимъ шрифтомъ: дальше ужъ изящество не можетъ идти, тутъ все прелесть, бисеръ, жемчугъ; это закончено», «варiацiей, и опять французской» («тотъ же англiйскiй шрифтъ, но черная линiя капельку почернѣе и потолще чѣмъ въ англiйскомъ, анъ — пропорцiя свѣта и нарушена; и замѣтьте тоже: овалъ измѣненъ, капельку круглѣе и вдобавокъ позво-ленъ росчеркъ, а росчеркъ это наиопаснѣйшая вещь!») [Достоевский, 2009: 37–38].

Достоевский артистично воспроизводил характер «чужого» письма.

Почерк человека индивидуален. В жизни, как правило, каждый из нас обходится одним типом скорописи. Достоевскому было необходимо множество характерных выражений индивидуального почерка. Только кириллическая скоропись у него предстает как минимум в трех видах: «школьная», «беглая», «бисерная». Типов каллиграфического письма у него значительно больше, чем у героя-каллиграфа князя Мышкина.

В понимании Достоевского буква выражает дух, национальный характер человека и народа, смысл речи и слова.

Достоевский высоко ценил творческий потенциал записных книжек и рабочих тетрадей. В них он вспоминал старые художественные образы, обретал новые мысли, вдохновлялся идеями, замыслами, «словами и словечками» своих героев.

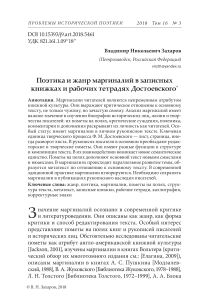

В этой писательской работе Достоевского основной единицей творческого процесса были лист , страница , иногда разворот листа . Достоевский стремился заполнить лист так, чтобы оставить поля для исправлений, вставок, комментариев. Он предпочитал завершить запись на странице или на развороте листа, лишь бы не переносить текст на следующую страницу. В этом плане показательна его аналитическая характеристика Н. Н. Страхова, которая заполнила все поля страницы.

Начав характеристику давнего знакомца и приятеля, Достоевский последовательно развивает начальные наблюдения, уходит на поля страницы, закручивая своеобразную спираль анализа предательских черт личности ненадежного соратника.

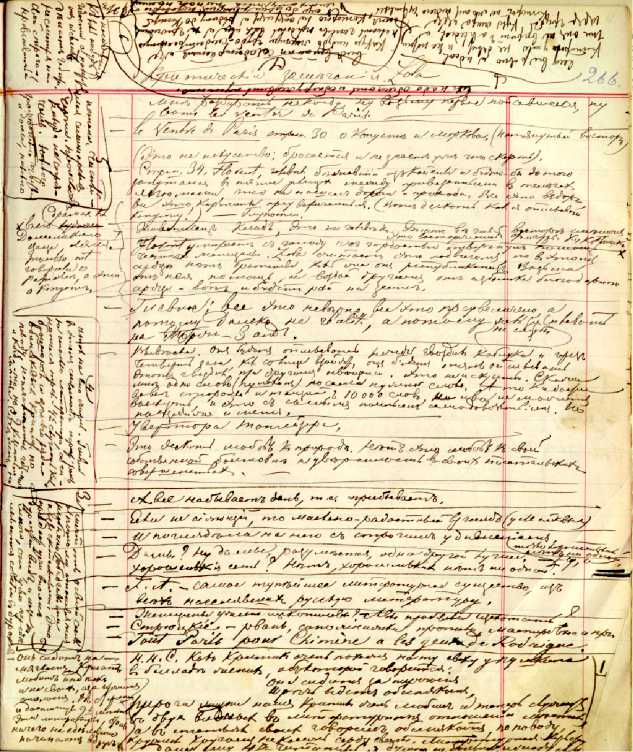

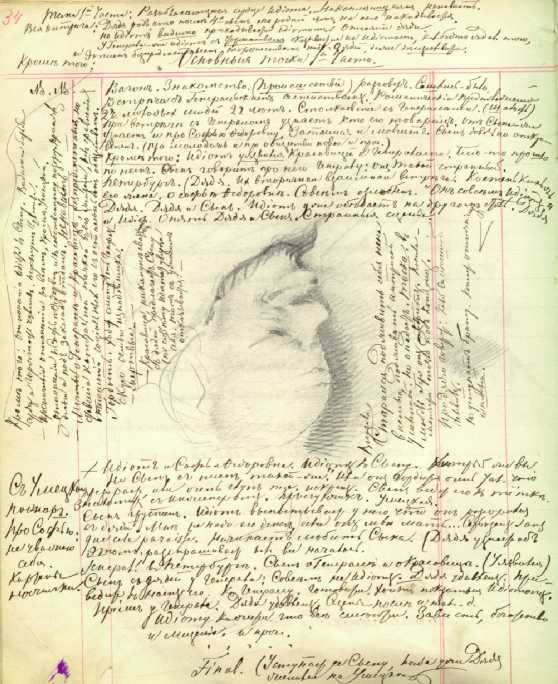

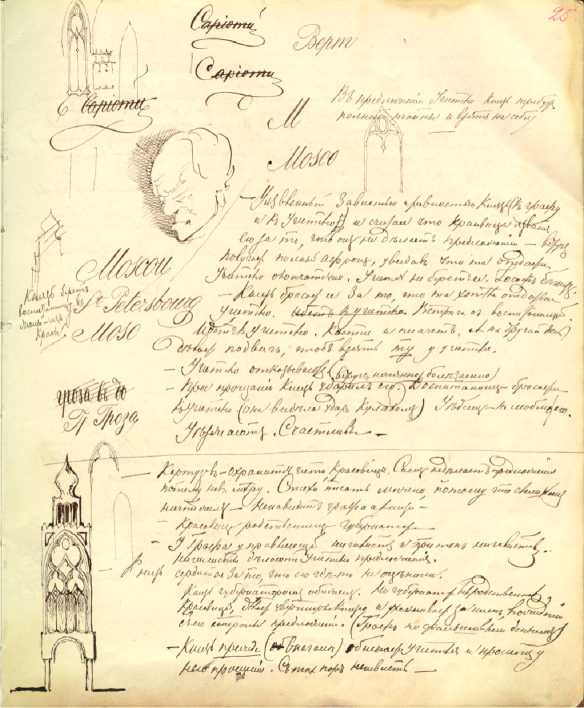

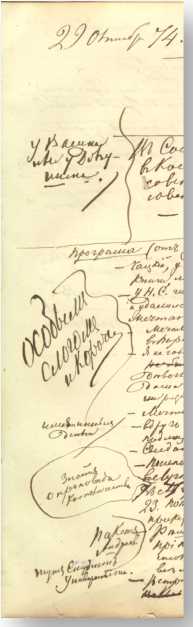

Кроме текста, рукописные листы заполнены каллиграфией, росчерками, арабесками, пробами пера, рисунками, набросками, геометрическими фигурами, незавершенными чертежами архитектурных деталей.

Обычно рисунки и наброски располагаются отдельно от творческих записей, но иногда они сделаны поверх текста или текст размещен вокруг рисунков.

Есть целые страницы, заполненные только рисунками, каллиграфией, пробами пера, но чаще они появляются в тексте и на его полях, нередко рисунки, каллиграфия, пробы пера выступают в роли маргиналий.

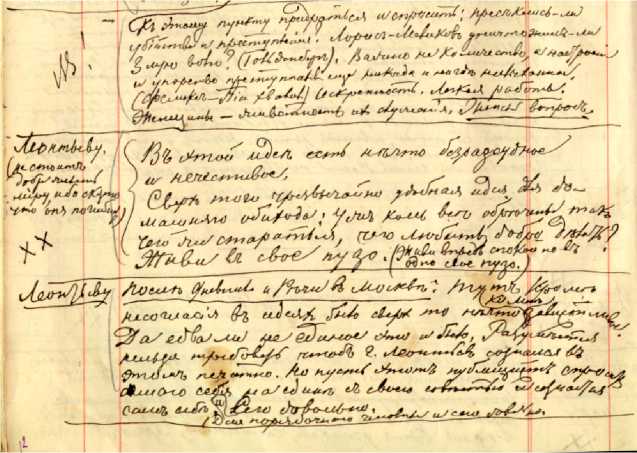

Илл. 3. РГАЛИ. Ф. 212.1.8. С. 44

Вряд ли случайно в процессе заполнения книжек и тетрадей появляются пропуски. Для каких записей оставлены чистые листы? Что означают эти «паузы»?

Наброски к одному роману обычно велись в разных тетрадях. Многие страницы заполнены разновременными за- писями, которые в ряде случаев даны в «перевернутом» или «обратном» порядке.

Внешне записи производят впечатление хаоса и беспорядка, но они создавались в своей, понятной писателю логике. Текст, рисунки, каллиграфия зачастую образуют сложное иррациональное единство, в котором автор дает ассоциативное решение творческой задачи.

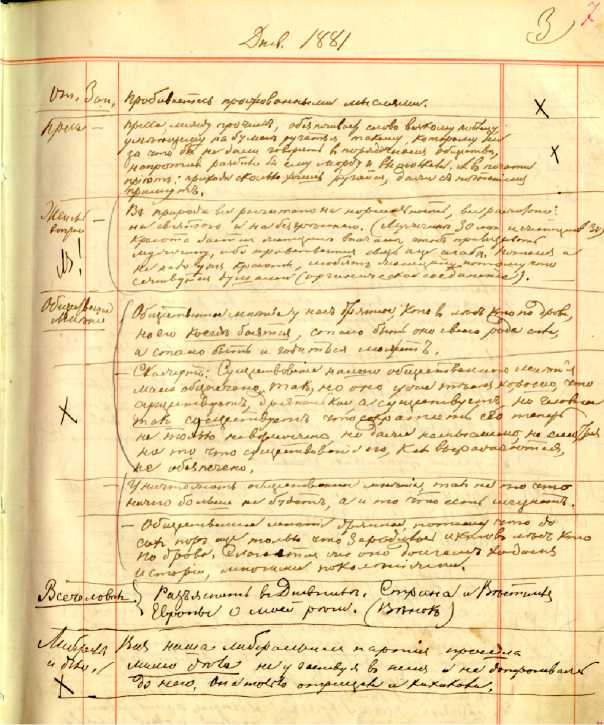

Илл 4 . РГАЛИ. Ф. 212.1.8. С. 25

В процессе писания Достоевский мыслил лист тематическим единством, в котором маргиналии вместе с основным текстом составляют композиционное целое.

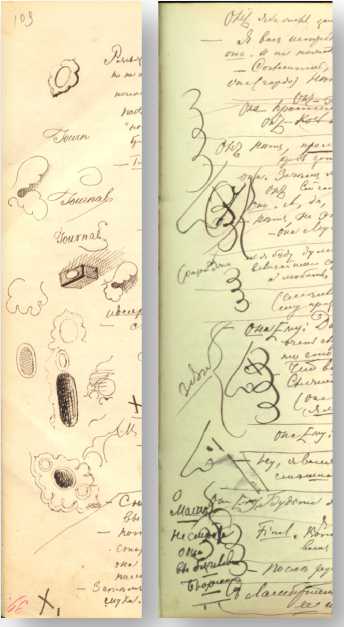

Как жанр, маргиналии — пометы на полях печатного или рукописного текста. Они могут быть в виде корректурных знаков, символов, цифр, отчеркиваний, рисунков, геометрических фигур, архитектурных деталей, слов, комментариев, развернутых суждений и набросков.

лл.,,, . ипымаргиналий в рабочих тетрадях Достоевского РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 97; Ф. 212.1.3. С. 109 (39);

Ф. 212.1.11. Л. 86; Ф. 212.1.5. С.134

В структуре и композиции рукописного текста маргиналии выполняют разные функции, прежде всего служебные и творческие.

В маргиналиях происходит развитие темы. Текст насыщается новыми смыслами и нюансами. При просмотре записей автор, как правило, исправлял текст, дополняя и уточняя его значение.

Редактирование неизбежно, чаще всего оно происходит в тексте, некоторые исправления и вставки вынесены на поля.

В записных книжках из-за их карманного формата практически отсутствуют пометы на полях. Основная функция маргиналий — редактирование записей: вставки, правка, варианты, наброски, отчеркивания, отметки.

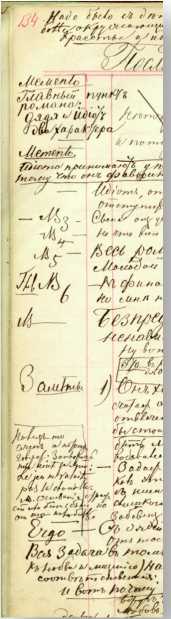

Лист и страница рабочих тетрадей давали больше возможностей для творческой работы. В рукописях преобладают редакторские и корректурные маргиналии, в рабочих тетрадях — творческие. Различны были и авторские установки: в набросках рабочих тетрадей разрабатывался замысел, в рукописях создавался связанный литературный текст. Наброски на отдельных листах, как правило, идентичны по структуре тексту на страницах рабочих тетрадей.

В рабочих тетрадях происходило развитие замысла. В маргиналиях автор формулировал творческие задания, размечал текст, комментировал и пояснял записи.

Илл. 9. РГАЛИ Ф. 212.1.17. С.12 (фрагмент)

Илл. 10. РГАЛИ. Ф. 212.1.17. С. 7

За два десятилетия писательского труда автор усовершенствовал и оптимизировал работу с записными тетрадями: с течением времени увеличивается объем маргиналий, они становятся разнообразными и многоуровневыми, корректурная разметка способствует созданию невербальных связей в тексте. Особую роль играет тематическая рубрикация рукописного текста.

Достоевский придавал большое значение маргиналиям. В современных изданиях они упразднены. Их нужно восстанавливать и сохранять.

Примечания

* Исследование выполнено по гранту Российского научного фонда (проект № 16-18-10034), ИРЛИ РАН.

1 Отмечу недосмотр составителей описания библиотеки: маргиналии в тексте рассказа «Господин Прохарчин», опубликованного в журнале «Отечественные Записки» (1846, № 10), не принадлежат Достоевскому и атрибутированы ему ошибочно [Библиотека Достоевского, 2005: 47].

Список литературы Поэтика и жанр маргиналий в записных книжках и рабочих тетрадях Ф. М. Достоевского

- А. Г. Достоевская. Материалы для биографии Ф. М. Достоевского (1880-1881)/публ. Т. И. Орнатской//Литературный архив: Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. -СПб.: Наука, 1994. -С. 229-247.

- Баршт К. А. Каллиграфическое письмо Ф. М. Достоевского в рукописях к роману «Преступление и наказание»//Неизвестный Достоевский. -2018. -№ 3. DOI: 10.15393/j10.art.2018.3641

- Библиотека А. А. Блока. Описание: в 3 кн./библиотека Академии наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР; сост. О. В. Миллер, Н. А. Колобова, С. Я. Вовина; под. ред. К. П. Лукирской. -Л.: БАН, 1984-1986. -Кн. 1-3.

- Библиотека В. А. Жуковского в Томске: в 3 ч./В. В. Лобанов, Ф. З. Канунова, А. С. Янушкевич и др.; редкол.: Ф. З. Канунова (отв. ред.) и др. -Томск: Изд-во Томского университета, 1978-1988.

- Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне: библиографическое описание: в 3 т., в 5 ч./предисл. В. Ф. Булгакова. -М.: Книга, 1972-1999.

- Библиотека Ф. М. Достоевского: Опыт реконструкции. Научное описание/отв. ред. Н. Ф. Буданова; сост. Н. С. Быкова, Н. Ф. Буданова, С. А. Ипатова, Л. Г. Мироненко, Б. Н. Тихомиров, И. Д. Якубович. -СПб.: Наука, 2005. -338 с.

- Полн. собр. соч.: в 14 т. -СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1883. -Т. 1: Биография, письма и заметки из записной книжки с портретом Ф. М. Достоевского и приложениями. -839 с.

- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. -Изд-е шестое. -СПб.: Тип. П. Ф. Пантелеева, 1905. -Т. 8. -628 с.

- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. -Л.: Наука, 1990 -Т. 30. -Кн. 2. -431 с.

- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: канонические тексты/Ф. М. Достоевский; изд. в авт. орфографии и пунктуации под ред. В. Н. Захарова. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1997. -Т. 3. -908 c.

- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: канонические тексты/Ф. М. Достоевский; изд. в авт. орфографии и пунктуации под ред. В. Н. Захарова. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. -Т. 8. -846 с.

- Текст Евангелия с пометами Достоевского/руковод. проекта, научное ред., описание помет, подготовка текста В. Н. Захаров//Евангелие Достоевского /ПетрГУ. -URL: http://philolog.petrsu.ru/fmdost/Gospel/index.htm (10.05.2018).

- Евангелие Достоевского: в 2 т./подгот. текста, коммент. В. Н. Захарова, В. Ф. Молчанова, Б. Н. Тихомирова. -М.: Русскiй Мiръ, 2010. -Т. 1: Личный экземпляр Нового Завета 1823 года издания, подаренный Ф. М. Достоевскому в Тобольске в январе 1850 года. -656 с.

- Евангелие Достоевского: в 3 т./В. Н. Захаров, В. Ф. Молчанов. -Т. 1: Личный экземпляр Нового Завета 1823 года издания, подаренный Ф. М. Достоевскому в Тобольске в январе 1850 года. Факсимиле. Сибирская тетрадь. Факсимиле. Описание маргиналий Достоевского . -URL: http://deniskmc.beget.tech/(15.05.2018).

- Елагина Н. А. Корпус читательских помет Вольтера: от замысла к его осуществлению: в 2 кн.//Век Просвещения. -2009. -Вып. 2. -Кн. 2. -С. 93-104.

- Личная библиотека А. М. Горького в Москве. Описание: в 2 кн./cост. Р. Г. Бейслехем, М. М. Пешкова, А. Д. Смирнова. -М.: Наука, 1981. -Кн. 1-2.

- Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. Библиографическое описание. -М.: Книга, 1988. -441 c.

- Примечания А. Г. Достоевской к сочинениям Ф. М. Достоевского/подгот. текста Т. В. Панюковой, М. В. Заваркиной, В. С. Зинковой. Примечания Т. В. Панюковой//Неизвестный Достоевский. -2016. -№ 2. -С. 81-134 -URL: http://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1468928687.pdf (15.05.2018).

- DOI: 10.15393/j10.art.2016.2741

- F. М. Dostojewski. Die Urgestalt der Brüder Karamasoff. Dostojewskis Quellen, Entwürfe und Fragmente. Erläutert vоn W. Komarowitsch. -München: R. Piper, 1928. -618 s.

- Jackson H. J. Marginalia: Readers Writing in Books. -New Haven: Yale University Press, 2002. -324 p.

- Kjetsaa G. Dostoevsky and His New Testament. -Oslo: Solum Forlag; Atlantic Highlands; New Jersey: Humanities Press, 1984. -82 p.