Показатели центральной гемодинамики и особенности регуляции сердечного ритма у старшеклассников

Автор: Михайлова Людмила Аркадьевна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 4 т.13, 2013 года.

Бесплатный доступ

Целью исследований являлось выяснение половых особенностей гемодинамических показателей и вариабельности сердечного ритма у 125 старшеклассников 15-16 лет. Показано, что у юношей по сравнению с девушками показатели всех видов артериального давления выше, а частота сердечных сокращений и минутный объем кровообращения ниже. В состоянии покоя сердечный ритм обеспечивается как центральным, так и автономным контуром регулирования при определенной доле гуморальных влияний. Выполнение активной ортостатической пробы сопровождается снижением парасимпатических влияний и повышением доли гуморального звена в поддержании сердечного ритма, и эти механизмы более выражены у юношей, поддерживая в целом более стабильный сердечный ритм. Об этом свидетельствует снижение доли высокочастотных и повышение доли очень медленных волн, а также сужение вариационного размаха, повышение амплитуды моды.

Подростки, центральная гемодинамика, сердечный ритм, вариабельность сердечного ритма, волновая характеристика сердечного ритма

Короткий адрес: https://sciup.org/147153177

IDR: 147153177 | УДК: 612.13:612.143:796.3

Текст научной статьи Показатели центральной гемодинамики и особенности регуляции сердечного ритма у старшеклассников

Современный учебный процесс обучения в старших классах сопровождается увеличением объема воспринимаемой информации, получаемой при использовании компьютерных средств и телекоммуникационных сетей. Это приводит к сокращению времени активного отдыха, повышению доли статической нагрузки, а также может сопровождаться снижением резервных возможностей ведущих функциональных систем организма, в том числе и сердечно-сосудистой [2, 4, 6, 7]. Ряд исследователей отмечает различия в показателях мощности левого желудочка, ударного объема крови у школьниц с углубленным изучением профильных предметов и занимающихся по стандартной учебной программе, в то же время как уровень частоты сердечных сокращений, диастолического артериального давления у этих групп остается стабильной величиной [12]. Поддержание стабильности сердечного ритма обеспечивается как нервными, так и гуморальными механизмами, о чем свидетельствуют показатели вариабельности ритма сердца [8, 10]. Отмечено, что в процессе роста и развития подростков активность вегетативных процессов меняется [1, 3, 5, 9, 11] и зависит от морфофункциональных особенностей организма школьников.

Цель проведенного исследования – выяснить половые отличия основных гемодинамических показателей и особенности вариабельности сердечного ритма у школьников старших классов.

Объект и методы исследования. Проведено обследование 125 школьников 15–17 лет, из них лиц мужского пола 66 (52,8 %) и лиц женского пола 59 (47,2 %), проживающих в г. Железногорске Красноярского края. Обследование проводилось в сентябре месяце при участии С.И. Кимяевой в соответствии с юридическими и этическими принципами медико-биологических исследований у человека (заключение локального этического комитета КрасГМУ, протокол № 40 от 04.05.2012 г.).

Состояние сердечно-сосудистой системы исследовали на аппаратно-программном комплексе «Valenta+», артериальное давление определяли по методу Короткова. Для выяснения особенностей регуляции и поддержания стабильности сердечного ритма использовалась активная ортостатическая проба (АОП) и метод кардиоинтервалографии (КИГ). Полученные материалы обработаны с помощью пакета прикладных программ для Windows-2000. Преобразование рядов R-R-интервалов в кардио-интервалограмму и математическая обработка кардиоинтервалов производились на КДК «Valenta+». Точность измерения R-R-интервалов составляла 1 мс. Из любой записи ЭКГ обрабатывали по 300 R-R-интервалов. Рассчитывались частота сердечных сокращений (ЧСС), наиболее часто встречающееся значение кардиоинтервала в анализируемой кардиоинтервалограмме (Мо), разница между максимальным и минимальным значениями в динамическом ряду R-R-интервалов, преобразованных в NN-интервалы кардиоинтервалограммы (ΔХ), количество кардиоинтервалов, соответствующих модальному классу, выраженное в процентах от общего объема выборки (АМо), индекс вегетативного равновесия (ИВР, отношение АМо/ ΔХ). Индекс напряжения ИН рассчитывали по формуле Р.М. Баевского ИН = AMo / (2 × ΔХ × Mo). Спектральный анализ сердечного ритма проводили в диапазонах: высокочастотном (HF; 0,1–0,5 Гц), низкочастотном (LF; 0,03–0,1 Гц), сверхнизкочастотном (VLF; менее 0,03 Гц). Определяли абсолютные значения мощностей в указанных диапазонах и рассчитывали нормированные мощности спектров (HF %, LF %, VLF %). Проводили расчет ряда относительных коэффициентов. Различия между группами оценивали по U-тесту Mann–Whitney.

Результаты исследований и обсуждение. Артериальное давление является ведущей физиологической константой, обеспечивающей стабильный кровоток и отражающей насосную функцию сердца. Выявлены половые отличия ряда показателей этого параметра у обследованных школьников (см. таблицу).

Установлено, что у юношей САД на 8,39 ± ± 0,99 % превышает показатели девушек. ДАД у юношей выше, чем у девушек на 6,67 ± 0,07 %, а ПАД на 12,5 ± 0,92 %. Расчет СДД выявил половые отличия: СДД у юношей по сравнению с девушками выше на 7,69 ± 1,54 %.

Ведущим гемодинамическим показателем является МОК, напрямую зависящий от уровня потребности организма в кислороде. Средний уровень МОК и СВ в исследуемых группах не имеет значимых половых отличий (см. таблицу), в то время как эти показатели по отношению к массе тела у девушек превышают показатели юношей на 24,47 ± 2,25 % и 14,71 ± 1,21 % соответственно (см. таблицу). СИ также выше у девушек на 20,58 ± ± 1,98 %.

централизации регуляции сердечного ритма, и его значение, не превышающее в состоянии покоя 90 у. е., свидетельствует об эйтоническом типе регуляции. Индекс вегетативного равновесия (ИВР) является важной характеристикой для описания процессов стабилизации работы сердечной деятельности. Физиологический смысл этого показателя заключается в том, что он отражает влияние центрального контура регуляции на автономный (синусовый) узел по нервным (АМо) каналам. Значение ИВР у девушек на 52,13 ± 9,72 % выше, чем у юношей.

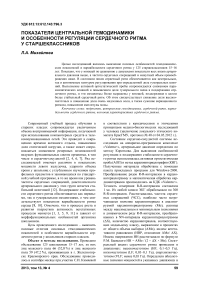

Анализ спектра ЧСС показал высокую мощность частотных характеристик у школьников: медиана этого показателя у юношей составила 3001 у. е., а у девушек – 1953 у. е., т. е. в состоянии покоя общая мощность частотных характеристик у юношей выше, чем у девушек на 34,92 ± 8,56 %. Состав спектра следующий (рис. 1).

Доля высокочастотных волн I порядка (HF) в общем спектре составляет порядка 4/5 и не имеет статистически значимых половых отличий. На долю медленных волн (LF) приходится около 20 %. Следует отметить, что доля волн III порядка (VLF) статистически значимо выше на 49,46 ± 8,12 % у юношей по сравнению с девушками, что свидетельствует о большем влиянии гуморальных фак-

Показатели центральной гемодинамики у старшеклассников (медиана и квартили [25–75])

|

Показатель |

Юноши, n = 66 |

Девушки, n = 59 |

Достоверность различий |

|

1 |

2 |

||

|

ЧСС, уд./мин |

65,50 [60,00–73,00] |

71,00 [66,00–78,00] |

p 1–2 < 0,001 |

|

САД, мм рт. ст. |

120,0 [112,0–125,0] |

110,0 [105,0–115,0] |

p 1–2 < 0,001 |

|

ДАД, мм рт. ст. |

75,00 [70,00–80,00] |

70,00 [70,00–78,00] |

p 1–2 < 0,01 |

|

ПАД, мм рт. ст. |

40,00 [37,00–47,00] |

35,00 [35,00–40,00] |

p 1–2 < 0,001 |

|

СДД, мм рт. ст. |

94,30 [86,80–99,70] |

87,60 [84,70–93,90] |

p 1–2 < 0,01 |

|

СВ, мл |

67,35 [62,80–69,90] |

66,90 [61,50–69,40] |

|

|

СВотн, мл/кг |

1,02 [0,87–1,16] |

1,17 [1,03–1,28] |

p 1–2 < 0,001 |

|

МОК, л/мин |

4,48 [3,96–4,92] |

4,62 [4,28–5,19] |

|

|

МОКотн, мл/мин/кг |

66,73 [55,32–84,38] |

83,06 [69,77–93,89] |

p 1–2 < 0,001 |

|

СИ, л/ мин/м2 |

2,43 [2,18–2,89] |

2,93 [2,58–3,20] |

p 1–2 < 0,001 |

Примечание. ЧСС – частота сердечных сокращений; САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолические артериальное давление; ПАД – пульсовое артериальное давление; СДД – среднединамическое артериальное давление; СВ – систолический выброс; МОК – минутный объем кровообращения; СИ – сердечный индекс; отн. – относительные единицы.

О более экономичной работе сердца у юношей свидетельствует показатель ЧСС, который на 10,46 ± 0,87 % ниже, чем у девушек. Согласно полученным данным у юношей выше, чем у девушек показатель Мо (на 10,2 ± 1,85 %), ΔХ (на 20,93 ± ± 2,86 %), но ниже АМо (29,63 ± 3,72 %) и ИН (на 64,71 ± 8,47 %), что свидетельствует о поддержании определенной стабильности сердечного ритма у подростков и наличии половых особенностей его регуляции. Как известно, ИН – показатель уровня торов на стабильность сердечного ритма в этом возрасте.

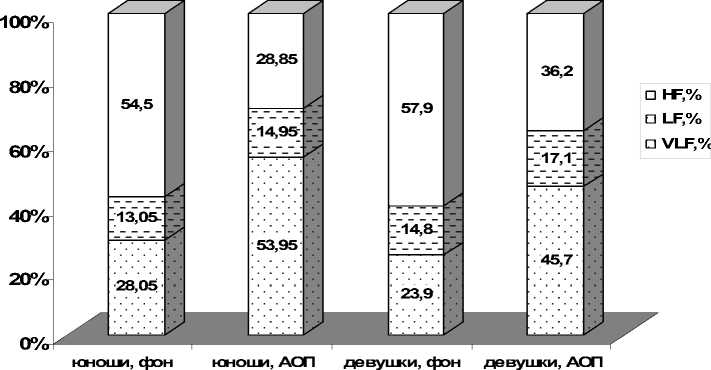

Выполнение нагрузочного теста АОП сопровождалось следующими изменениями (рис. 2).

Показатель Мо не имеет половых отличий; выявлено его снижение по сравнению с состоянием покоя на 25,51 ± 3,67 % у юношей и 22,73 ± 2,88 % – у девушек. Показатель ΔХ в среднем равен 0,38 ± ± 0,01 с и снижается у юношей на 11,63 ± 1,85 % по сравнению с состоянием покоя, а у девушек возрастает на 13,3 ± 2,11 %. АМо у юношей возрастает на 31,48 ± 2,41 %, а у девушек по сравнению с состоянием покоя статистически значимых отличий не имеет. ИН после нагрузки в обеих группах возрастает, причем у юношей значительно (91,18 ± ± 4,57 % против 25,00 ± 1,34 %). Значение ИВР после нагрузки у юношей увеличивается на 39,71 ± ± 1,77 %, а у девушек остается на прежнем уровне. Следовательно, выполнение АОП не вызывает у старшеклассников значимых, выходящих за пределы нормативов, ответных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы (уровень ИН), хотя при этом возрастает ЧСС на 21,56 % у девушек и на 28,54 % – у юношей. Стабильность сердечной деятельности более высокая у юношей (снижение ΔХ, увеличение АМо), что обеспечивается как центральным контуром регуляции (ИН), так и автономным (ИВР).

Анализ показателей спектральных характеристик показал следующее. При выполнении АОП у юношей общая мощность частотных характеристик возрастает в 6,87 раза, а у девушек в 4,04 раза по сравнению с состоянием покоя. Однако динамика волновых характеристик на АОП независимо от пола одинаковая: снижается доля волн I порядка (HF) и возрастает доля волн III порядка (VLF), а доля медленных волн (LF) в спектре не имеют статистически значимых отличий от исходного уровня (см. рис. 1). Эта динамика наиболее ярко проявляется у юношей: –25,65 и 25,9 % против –21,7 и 21,8 % у девушек соответственно для HF и VLF.

Исходя из полученных данных можно предположить следующий механизм регуляции сердечного ритма у старшеклассников. Принято считать, что волны высокочастотных колебаний ЧСС (HF-компонент) являются «дыхательными», их

Рис. 1. Процентное содержание высокочастотных (HF), медленных (LF) и очень медленных (VLF) волн в спектральной характеристике сердечного ритма в состоянии покоя и при выполнении активной ортостатической пробы (АОП) у старшеклассников

-20

□ юноши

□ девушки

Мо АМо ИН ИВР

-40 ,---------

ЧСС ΔХ

Рис. 2. Процентное отклонение показателей стабильности сердечного ритма после выполнения АОП по сравнению с состоянием покоя у старшеклассников: ЧСС – частота сердечных сокращений; ΔХ – вариационный размах; Мо – мода; АМо – амплитуда моды; ИН – индекс напряжения; ИВР – индекс вегетативного равновесия связывают с дыхательными движениями, и они отражают вагусный контроль ритма сердца [4]. Волны в области низких частот (LF) являются маркером симпатической модуляции, связанной с регуляцией среднего уровня артериального давления. Однако некоторые исследователи полагают, что LF-компонент связан с реализацией барорефлексов и может отражать как симпатические, так и парасимпатические влияния [5]. VLF-компонент частотного спектра отражает влияние гуморальных механизмов регуляции сердечного ритма, в частности, напрямую зависит от уровня адреналина, норадреналина и активности системы «гипота-ламус-гипофиз-кора надпочечников». Следовательно, выполнение АОП и регуляция поддержания стабильного ритма сердца приводят к активации центрального контура регуляции, соподчиненного ему автономного в большей степени симпатического отдела и снижению парасимпатических влияний (HF-волны), но возрастанию гуморальных влияний (VLF-волны), связанных с ответной реакцией организма на выполнение нагрузочной пробы. При однонаправленности этих реакций степень выраженности указанных процессов статистически значимо выше у юношей по сравнению с девушками, что позволяет говорить не только о большей лабильности сердечно-сосудистой системы первых по сравнению с девушками.

Заключение. Проведенные исследования показали наличие половых особенностей уровня гемодинамических показателей: у юношей по сравнению с девушками выше минутный объем кровообращения и его относительные показатели при равном систолическом выбросе, но более низкой частоте сердечных сокращений, что свидетельствует о более экономичной работе сердца.

Регуляция стабильности сердечного ритма поддерживается как центральными, так и автономными и гуморальными уровнями регуляции. В состоянии покоя у девушек по сравнению с юношами сердечный ритм более стабилен, о чем свидетельствует более высокий уровень АМо и меньший вариационный размах. При выполнении нагрузочной пробы – активного ортостаза – происходит увеличение частоты сердечных сокращений, при этом стабилизация сердечного ритма обеспечивается в большей степени автономным (активация симпатических и снижение парасимпатических влияний) и гуморальным звеньями регуляции. У юношей в большей степени по сравнению с девушками активируется гуморальное звено при снижении парасимпатических автономных влияний.

Список литературы Показатели центральной гемодинамики и особенности регуляции сердечного ритма у старшеклассников

- Алферова, О.П. Особенности вегетативной регуляции и интегрированных показателей адаптированности сердечно-сосудистой системы у подростков/О.П. Алферова, А.Я. Осин//Совре менные проблемы науки и образования. -2012. -№ 2. -С. 113.

- Демидов, В.А. Влияние повышенной двигательной активности на кардиогемодинамическую устойчивость подростков в условиях напряженной информационной нагрузки/В.А. Демидов, Д.Н. Мальцев, Ф.А. Мавлиев//Физиология человека. -2008. -№ 4. -С. 133-140.

- Изменение функционального состояния вегетативной нервной системы школьников младших классов в процессе обучения/А.С. Букеева, И.М. Риклефс, Б.К. Койчубеков и др.//Современные проблемы науки и образования. -2013. -№ 2. -С. 414.

- Киршина, Е.Д. Взаимосвязь учебной и двигательной деятельности старшеклассников во время обучения/Е.Д. Киршина//Вестник Томского гос. ун-та. -2009. -№ 319. -С. 169-172.

- Койчубеков, Б.К. Механизмы нелинейной динамики сердечного ритма. Влияние вегетативной нервной системы/Б.К. Койчубеков, М.А. Сорокина, И.В. Коршуков//Успехи современного естествознания. -2013. -№ 4. -С. 42-46.

- Лучицкая, Е.С. Функциональные особенности гемодинамики подростков в условиях различной двигательной активности/Е.С. Лучицкая, B.Б. Русанов//Физиология человека. -2009. -№ 4. -C. 43-50.

- Михайлова, Л.А. Динамика физической подготовленности и показателей внешнего дыхания у девушек-подростков, обучающихся по специальной учебной программе/Л.А. Михайлова, С.И. Кимяева//Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура». -2013. -Т. 13, № 1. -С. 58-62.

- Молоканова, Ю.П. Факторы, определяющие ритм сердечных сокращений у лиц юношеского возраста/Ю.П. Молоканова//Вестник Моск. гос. обл. ун-та. Серия «Естественные науки». -2013. -№ 2. -С. 63-66.

- Показатели вариабельности сердечного ритма и психофизиологического состояния организма подростков с нормальным и повышенным артериальным давлением/Е.М. Спивак, Н.В. Печникова, А.Г. Гущин и др.//Ярослав. пед. вестник. -2012. -Т. 3, № 3. -С. 159-161.

- Покровский, В.М. Ритм сердца в целостном организме: механизмы формирования/В.М. Покровский//Кубан. науч. мед. вестник. -2006. -№ 9. -С. 22-26.

- Пушкина, В.Н. Вариабельность сердечного ритма у юношей с разным типом гемодинамики/В.Н. Пушкина, И.А. Варенцова//Экология человека. -2012. -№ 11. -С. 38-43.

- Чинкин, А.С. Центральная гемодинамика и двигательная активность девочек 11-12 лет при различных режимах обучения/А. С. Чинкин, Г.Ф. Сибгатуллина, Т.Г. Кириллова//Физиология человека. -2009. -№ 3. -С. 140-141.