Показатели физиологического уровня функционального состояния организма и физическая активность студентов в период адаптации к обучению в вузе

Автор: Мухина Н.В.

Статья в выпуске: 3 т.259, 2024 года.

Бесплатный доступ

Дана оценка показателей физиологического уровня функционального состояния организма и физической активности студентов в период адаптации к обучению в вузе. Установлена тенденция к повышению частоты сердечных сокращений, пульсового давления, общего периферического сопротивления сосудов относительно физиологической нормы. У первокурсников филиала выявлено значительное преобладание активности симпатического отдела вегетативной нервной системы в регуляции сердечно-сосудистой деятельности, неудовлетворительные и удовлетворительные результаты индекса Скибинской, гипоксической пробы Генчи и пробы Серкина, что указывает на неблагоприятные функции органов дыхания, кровообращения и нервной системы первокурсников. Студенты имеют низкую физическую активность. В то же время нами выявлено положительное влияние двигательной активности на функциональные показатели организма студентов. Установлены достоверные корреляции между занятиями физкультурой и экскурсией грудной клетки, показателями индекса Скибинской, пробами Штанге и Генчи, а также регулярными занятиями утренней гимнастикой и показателями ударного объёма крови, коэффициента выносливости, индекса Скибинской и пробы Генчи. Был сделан вывод, что привитие студентам интереса к различным видам двигательной активности и формирования у них установок на здоровый образ жизни позволит повысить адаптационные резервы организма студентов.

Иологические показатели, функциональное состояние, учебная адаптация, физическая активность, студенты, высшее учебное заведение

Короткий адрес: https://sciup.org/142242480

IDR: 142242480 | УДК: 612:796.01:378.17 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_3_259_162

Текст научной статьи Показатели физиологического уровня функционального состояния организма и физическая активность студентов в период адаптации к обучению в вузе

Адаптация студентов-первокурсников к жизни и учебе в вузе является многогранным процессом, от которого зависит усвоение ими профессиональных знаний, развитие личности, формирование познавательных и созидательных способностей, социализация в обществе и активная адаптация на современном рынке труда [1, 0] .

Успешность адаптации первокурсников к обучению в вузе во многом обусловлена состоянием здоровья, организацией жизнедеятельности и адаптационными возможностями организма студентов [0, 0]. Рядом авторов раскрывается взаимосвязь функционального состояния организма в ходе адаптации к учебной деятельности и высокой учебной нагрузкой, которая вызывает напряжение адаптационных механизмов организма студентов [0, 0, 0]. Снижение адаптационных способностей обусловлено значительным снижением функциональных резервов, ослаблением организма студентов под действием стрессорных факторов в начальном периоде обучения. Поэтому, изучение показателей физиологического уровня функционального состояния выступает главным условием оценки уровня здоровья организма и позволяет своевременному выявлению преморбидных состояний и срыва учебной деятельности у студентов. Некоторые учёные рассматривают возможности средств физической культуры в ходе адаптации юношей и девушек к учебной деятельности [0]. Однако, к большому огорчению, разнообразные средства физической культуры остаются не востребованы в жизни студентов, что ведёт к неуспеваемости, обострению внутрисемейных отношений, психическим депрессиям, повышению заболеваемости и ухудшению здоровья студентов. В тоже время оптимальная и правильно организованная физическая активность позволит совершенствовать функциональные системы организма студента, укрепить здоровье, улучшить физическое развитие, повысить физическую работоспособность, а также будет способствовать оптимизации процесса «вхождения» вчерашнего школьника в систему вузовских отношений.

Цель исследования – исследование показателей физиологического уровня функционального состояния организма и физической активности студентов Борисоглебского филиала ВГУ в период адаптации к обучению в вузе.

Материал и методы исследований. Респондентами явились первокурсники Борисоглебского филиала ВГУ. Выборка исследования составила 70 человек обоего пола студентов бакалавриатов «Психология и социальная педагогика», «Русский язык и литература. История», «Математика. Информатика и информационные технологии в образовании», «Начальное образование. Дошкольное образование». Средний возраст студентов составил 17,94±0,16 лет. Исследование проведено осенью 20232024 учебного года.

Определяли антропометрические (рост, вес, окружность грудной клетки) и функциональные (частота сердечных сокращений, ЧСС; систолическое и диастолическое артериальное давление, САД и ДАД) показатели. Рассчитывали значение пульсового давления (ПД, мм рт. ст.) как ПД = САД – ДАД; среднединамического давления (СДД, мм рт. ст.) как СДД = ПД/3 + ДАД; ударный объем выброса крови (УОК, мл) как УОК = 100• ПД / СрД, где СрД = САД + ДАД / 2; минутный объем крови (МОК, мл) как МОК=УО•ЧСС; общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, дин•с/см3) как ОПСС = [(СДД•1333)/МОК•60].

Оценку функционального состояния сердечно-сосудистой системы проводили с помощью физиологических индексов: индекс Робинсона (ДП, усл. ед.) как ДП = (ЧСС • САД) / 100; вегетативный индекс Кердо (ВИК, усл. ед.) как ВИК= (1 – ДАД / ЧСС) • 100; индекс Скибинской (ИС, усл. ед.) как ИС = 0,01 ЖЕЛ (мл) • проба Штанге (с) / ЧСС в покое (уд/мин); адаптационный потенциал (по Баевскому) (АП, балл) как АП = 0,011 • ЧСС + 0,014 • САД + 0,008 • ДАД + 0,014 • возраст + 0,009 • масса тела – 0,009 • рост тела – 0,27; коэффициент выносливости (КВ, усл. ед.) как КВ = 10 • ЧСС/ПД.

Оценку функционального состояния дыхательной системы проводили путём измерения частоты дыхательных движений (ЧДД, ц./мин), жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ, мл), пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе (Штанге и Генчи), пробы Серкина и Руфье. Рассчитывали жизненный индекс (ЖИ, мл/кг) как ЖИ=ЖЕЛ/(Вес, кг).

Последним этапом исследования было анкетирование. С помощью анкеты собирали информацию об объективных показателях и самооценке студентами собственного здоровья, об отношении студентов к здоровому образу жизни и их оценке собственного образа жизни, уровне двигательной активности студентов, предпочтительных способов и видах физической активности и т.п.

Статистический анализ данных проводили с помощью методов вариационной статистики. Рассчитывали средние величины показателей (M±m). Определяли значения коэффициента корреляции Пирсона (r). Сравнение количественных признаков проводили по t-критерию надёжности Стьюдента при уровне значимости P <0,05.

Результат исследований.

Соматометрические и физиометрические показатели студентов первого курса представлены в таблице 1.

Из данных, представленных в таблице видно, что соматометрические и физиометрические показатели студентов в основном соответствуют возрастным нормам.

По результатам исследования частоты сердечных сокращений (ЧСС) у 42,9 % первокурсников наблюдались повышенные показатели. У 8,6 % отмечены повышенные показатели систолического и диастолического артериального давлений (САД и ДАД); у 40% – пульсового давления (ПД); у 20,0 % – среднединамического давления (СДД). Таким образом, отклонение показателей ЧСС, САД, ДАД, ПД и СДД при стойком выявлении для исследуемого контингента студентов может расцениваться как пограничная артериальная гипертензия.

Функциональные возможности системы органов дыхания изучали по показателю частоты дыхательных движений, жизненной ёмкости лёгких, жизненному индексу. Так, у юношей среднегрупповое значение жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ) ниже установленных нормативных показателей. Отклонение ЖЕЛ составило +12,5 %. У 14,3 % студентов частота дыхания (ЧДД) выходила за контур нормы (20 циклов). Также у 54,3 % первокурсников отмечался сниженный жизненный индекс (ЖИ). Полученные данные свидетельствуют о недостаточном развитии мышц, участвующих в дыхательном процессе.

Для оценки состояния центральной гемодинамики использовали показатель ОПСС. ОПСС 71,4 % испытуемых находится в пределах нормы. У 11,4 % ОПСС снижено, что свидетельствует у них о состоянии гипотонии, а у 17,2 % повышено, что свидетельствует о состоянии артериальной гипертензии у обследуемых.

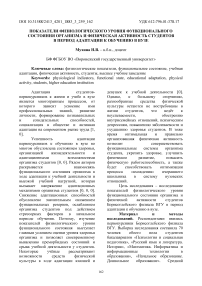

Для оценки исходного вегетативного тонуса рассчитывали вегетативный индекс Кердо (ВИК). Как видно из рисунка 1, среди первокурсников преобладали лица с избыточной реактивностью вегетативной нервной системы – 45,7 % первокурсников. Лица с нормальной реактивности вегетативной нервной системы составили 34,3 %. Количество обследуемых с недостаточной реактивностью вегетативной нервной системы было 20,0 %. Таким образом, при оценке вегетативной нервной системы у большинства студентов выявлено преобладание активности симпатоадреналовой системы.

Таблица 1 ‒ Соматометрические и физиометрические показатели студентов первого курса (M±m)

|

Показатель |

Юноши |

Девушки |

|

Длина тела, см |

178,00±1,73 |

165,27±0,56* |

|

Масса тела, кг |

66,00±5,20 |

57,33±0,97 |

|

ОГК, см |

92,00±3,47 |

86,76±0,84 |

|

ЧСС, уд./мин |

69,00±12,13 |

77,79±1,70 |

|

САД, мм рт. ст. |

130,00±5,78 |

109,30±1,54* |

|

ДАД, мм рт. ст. |

80,00±5,78 |

71,12±1,30 |

|

СДД, мм рт. ст. |

96,70±5,78 |

83,03±1,03* |

|

ПД, мм рт. ст. |

50,30±0,25 |

40,61±1,18* |

|

УОК, мл |

109,00±38,11 |

65,47±2,15 |

|

МОК, мл |

6135,00±130,70 |

5539,82±438,80 |

|

ОПСС, дин•с/см3 |

3055,50±487,57 |

1857,27±208,53 |

|

ЖЕЛ, мл |

3500,00±230,94 |

2893,94±86,22* |

|

ЧДД, ц./мин |

20,50±2,60 |

17,39±0,58 |

|

ЖИ, мл/кг |

56,50±2,60 |

49,23±1,87* |

|

Проба Штанге, с (вд) |

61,00±2,31 |

49,27±2,06 |

|

Проба Генчи, с (выд) |

21,50±0,29 |

34,67±1,89 |

|

Индекс Руфье, усл. ед. |

4,00±5,78 |

8,00±0,53 |

|

ДП, усл. ед. |

91,80±19,75 |

84,78±8,12 |

|

ВИК, усл. ед. |

27,09±42,10 |

11,05±4,16* |

|

ИС, усл. ед. |

37,60±8,78 |

19,28±1,29* |

|

КВ, усл. ед. |

84,50±17,90 |

119,24±25,92* |

|

АП, балл |

1,96±0,24 |

3,29±1,67* |

Примечание: * – достоверные различия с показателями юношей при Р<0,05.

Исследование показывает, что у большинства первокурсников (80,0 %) индекс Скибинского (ИС) соответствует удовлетворительному состоянию дыхательной системы и органов кровообращения. Отличный и хороший уровень наблюдался лишь у 8,6 % испытуемых. 11,4 % студентов имеют плохой уровень данного показателя. Таким образом, координированность работы кардио-респираторной системы у студентов во многом отстаёт от нормальных показателей, преобладают удовлетворительные результаты.

Для большинства обследованных студентов (48,6 %) характерен средний уровень значений индекса Робинсона, то есть для данной категории обследованных характерно нормальное функциональное состояние регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы. У 28,6 % первокурсников отмечался выше среднего уровень данного показателя. Ниже среднего уровень индекса Робинсона выявлен у 22,9 % юношей и девушек, для них характерно неудовлетворительное состояние сердечно-сосудистой системы, а также высокая степень напряжённости нервной системы.

Рисунок 1 ‒ Тип вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы студентов

Анализ коэффициента выносливости по формуле Кваса (КВ) показал, что у юношей его величина выше физиологической нормы в 4 раза, у девушек – в 6 раз. Значения коэффициента выносливости указывают на ослабление деятельности сердечно-сосудистой системы испытуемых и нарастающем утомлении.

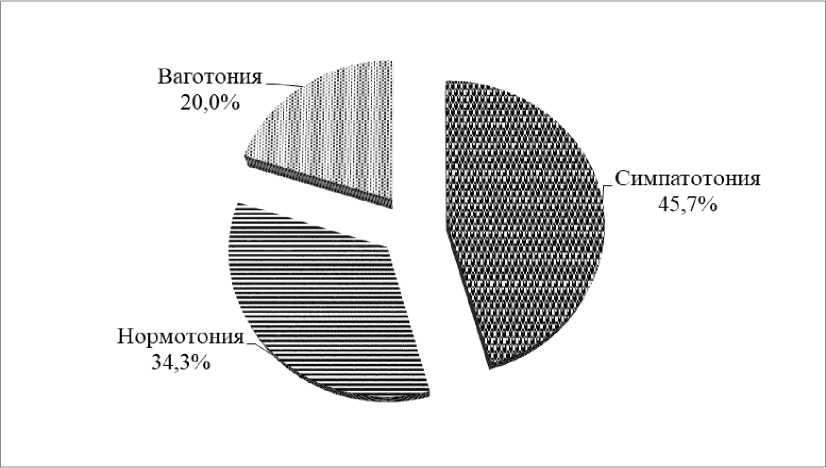

Для определения кислородного обеспечения организма первокурсников провели функциональные пробы с задержкой дыхания после вдоха (Штанге)

и после выдоха (Генчи). Отличные и хорошие показатели пробы Штанге наблюдались у 68,6 % лиц. Число лиц с плохой реакцией составило 31,4 %. У первокурсников по пробе Генчи выявлено 42,9 % студентов, имеющих нормальные показатели. У каждого второго первокурсника отмечены неудовлетворительные результаты, что свидетельствует о недостаточном уровне адаптации организма студентов к гипоксии (Рисунок 2).

Рисунок 2 ‒ Уровень кислородного обеспечения организма студентов по пробам Штанге и Генчи

Проба Серкина позволяет определить устойчивость организма студентов к недостатку кислорода. На основе проведения пробы Серкина показатель «нетренированные» получили 42,8 % первокурсников. Показатель «со скрытой недостаточностью кровообращения» составил 54,3 % респондентов. Показатель «здоровые тренированные» получили только 2,9 % обследованных.

Индекс Руфье используется для оценки работоспособности сердечной мышцы. При оценке пробы Руфье, мы получили следующие данные: только 2,9 % студентов имеют показатели, соответствующие уровню «атлетического сердца» (индекс менее 0) и 5,7 % – уровню «неудовлетворительно» (индекс 15 и более). По данным «плохо» число студентов составляет 14,3 %, «хорошо» – 31,4 %. Большинство студентов соответствуют данным «удовлетворительно» – 45,7 %. Это говорит о том, что большая часть первокурсников плохо подготовлены к нагрузке и их сердечно-сосудистая система подвержена внешним воздействиям.

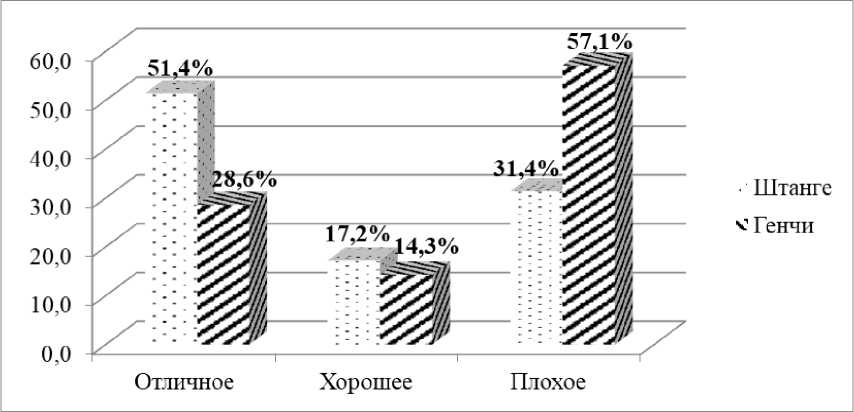

С целью определения степени адаптации студентов к условиям внешней среды провели определение адаптационного потенциала (Р. М. Баевский). Так, на начало обучения в вузе 68,6 % студентов имеют удовлетворительный уровень адаптации, характеризующий достаточные функциональные возможности (здоровы). В то же время 28,7% испытуемым свойственно функциональное напряжение механизмов адаптации (показано медицинское обследование). А 2,9 % студентов имеют срыв механизмов адаптации (показана лечебная физкультура) (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Показатели адаптационного потенциала по Баевскому у студентов

С целью получения информации о физической активности студентов проведено анкетирование.

Анкетирование показало, что большая часть первокурсников (77,1 %) регулярно посещают занятия по физической культуре и спорту в филиале. Однако, 20,0 % ответили, что «ходят по мере возможности». Только 2,9 % студентов пропускают занятия по физкультуре по разнообразным причинам. Причиной пропуска занятий по физической культуре и спорту респонденты назвали нехватку свободного времени (11,3 %), 8,6 % отметили отсутствие интереса к предмету, 2,9 % – повышенные нагрузки, 2,9 % – устаревшие технологии и инвентарь, 2,9 % – плохую организацию занятий. Регулярное посещение занятий по физической культуре и спорту имеет достоверные связи с высокими показателями экскурсии грудной клетки (r=0,30), пробы Штанге (r=0,38), индекса Скибинской (r=0,32).

Анализ ответов показал, что большинство студентов (82,9 %) устраивает форма и условия проведения занятий по физической культуре и спорту в филиале. Неудовлетворены формами проведения занятий 5,7 %, безразличны ‒ 11,4 % опрошенных.

Большинство первокурсников устраивают двухразовые занятия в неделю физической культурой и спортом (57,1 %), 37,1 % хотели бы заниматься 2-3 раза в неделю, 5,8 % - не хотят вообще заниматься.

Посещение занятий по физической культуре и спорту влияет на настроение студентов. Так, во время посещения занятий по физической культуре и спорту 65,7 % респондентов испытывают приподнятое настроение; усталость, безразличие и напряжение - 14,3 %; радость и вдохновение - 14,3 %; другое -5,7 %.

Также опрос студентов показал, что подавляющее количество студентов лишь изредка занимаются физической культурой и спортом в свободное время (65,7 %), 20,0 % студентов специально посещают спортзал и спортивные секции, 14,3 % -отводят немного времени своей спортивной подготовке. В тренажерный зал регулярно ходят только 14,3 % студентов, редко - 37,1 %, остальные не посещают. Также только 14,3 % респондентов постоянно принимают участие в каких-либо спортивных соревнованиях, спартакиадах, забегах, 54,2 % - иногда, 2,9 % - принимали 1-2 раза, 28,6 % - никогда не принимали в них участия. Нами выявлено положительное влияние посещения спортзала, участия в спортивных соревнованиях на функциональное состояние дыхательной системы первокурсников. Это подтверждается наличием положительных достоверных корреляций между посещением спортзала, участием в спортивных соревнованиях и высокими показателями проб Генчи (r=0,36) и

Штанге (r=0,29).

На вопрос о количестве времени, которые тратят студенты на занятия физкультурой и спортом, 48,5 % опрошенных ответили, что от 0,5 до 1 часа в день, 40,0 % - от 1 до 2 часов в день, 2,9 % - от 2 до 3 часов в день, 8,6 % - совсем не занимаются. Большое количество времени, затрачиваемого первокурсниками на занятия физической культурой и спортом, коррелирует с высоким показателем гипоксической пробы Генчи (r=0,27).

На вопрос о занятии утренней гигиенической гимнастикой 65,7 % первокурсников ответили, что не делают утреннюю гигиеническую гимнастику, 31,3 % - делают иногда и только 2,9 % -делают регулярно. При этом 68,6 % юношей и девушек оценивают уровень своей физической активности как средний, 5,7 % - как высокий и 25,7 % - как низкий. Нами установлены достоверные корреляции между регулярными занятиями утренней гимнастикой и высокими показателями индекса Скибинской (r=0,34), пробы Генчи (r=0,43), ударного объёма крови (r=0,31), коэффициента выносливости (r=-0,26).

Предпочтения будущих педагогов и психологов по видам спорта распределились следующим образом: легкая атлетика - 40,0 %, ритмическая гимнастика - 34,3 %, другие виды спорта -25,7 %.

Оценка мотивов занятий физической культурой показала следующее: укрепить здоровье и приобрести хорошую фигуру (60,0 %), физически подготовиться (25,7 %), общение с друзьями (14,3 %). Таким образом, студенты в наибольшей мере в физическом воспитании выделяют его оздоровительный аспект и эстетическую сторону.

При оценке своего здоровья респондентами получены следующие данные: 34,3 % ответили, что считают собственное здоровье хорошим и 65,7 % оценивают своё здоровье скорее хорошим, чем плохим. Занятия спортом в свободное время повышают самооценку здоровья студентов (r=0,34).

Анализ хронической заболеваемости показал, что 40,0 % будущих педагогов и психологов имеют от одного до трёх хронических заболеваний.

На вопрос «Что Вы вкладываете в понятие «здоровый образ жизни»?» получены следующие ответы: не иметь вредных привычек (42,9 %), заниматься физической культурой и спортом (42,9 %), правильно питаться (8,6 %), затруднились ответить 11,4 % студентов.

В ходе оценки студентов своего образа жизни на соответствие здоровому образу жизни по 10-бальной шкале мы установили, что 22,9 % опрошенных ответили, что их образ жизни соответствует ЗОЖ на 8-10 баллов, 71,4 % - на 5-7 баллов и 5,7 % - на 1-4 балла.

Чуть более половины обследуемых - 54,3 % - чувствуют потребность в занятиях физической культурой и ведении ЗОЖ, 37,1 % отмечают, что желание есть, но нет силы воли и 8,6% - отрицают такую потребность у себя.

Большинство считают, что в филиале для здоровья студентов должны организовываться поездки на природу (54,3 %); 28,6 % - занятия физкультурой с использованием нетрадиционных развивающих методик; 11,4 % -необходимо обновить спортивное оборудование и 5,7 % - затруднились ответить на вопрос.

Заключение. В ходе проведённого нами исследования установлено, что физическое развитие у подавляющего большинства студентов соответствует возрастной норме. Физиологические показатели свидетельствуют о нарастании напряжения механизмов адаптации в начале первого семестра обучения. Так, у первокурсников отмечается тенденция к повышению частоты сердечных сокращений и пульсового давления относительно физиологической нормы. Аналогичная ситуация прослеживается и по показателю общего периферического сопротивления сосудов. У первокурсников отмечалось преобладание симпатического типа регуляции сердечно-сосудистой системы (симпатикотония). Около четверти студентов характеризуются функциональным напряжением механизмов адаптации. Преобладание неудовлетворительных и удовлетворительных результатов индекса Скибинской, гипоксической пробы Генчи и пробы Серкина указывает на неблагоприятные функции органов дыхания, кровообращения и нервной системы первокурсников. Полученные данные можно объяснить общей гиподинамией, а также низким уровнем тренированности обследованных студентов, что отражается на функционировании дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Большинство первокурсников, помимо обязательных занятий, не занимается физической культурой в свободное время. Вместе с тем, большинство опрошенных проявили интерес к двигательной активности. Занятия физкультурой и спортом благоприятно влияют на экскурсию грудной клетки, показатели индекса Скибинской, пробы Штанге и Генчи. Регулярные занятия утренней гимнастикой оказывают влияние на показатели ударного объёма крови, коэффициента выносливости, индекса Скибинской и пробы Генчи.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о необходимости принятия серьезных мер по привитию студентам интереса к различным видам двигательной активности, формирования у них установок на здоровый образ жизни. Рекомендуется обращать внимание на методики, стимулирующие работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Это в свою очередь позволит нивелировать негативное влияние учебного процесса, снять утомление, повысить адаптационные резервы организма студентов.

Список литературы Показатели физиологического уровня функционального состояния организма и физическая активность студентов в период адаптации к обучению в вузе

- Агaджaнян, Н. А. Функциональные резeрвы организма и теория адаптации / Н. А. Агaджaнян // Вестник восстановительной медицины: Диагностика. Оздоровление. Реaбилитация: орган Ассоциации специалистов восстановительной медицины; Российский центр восстанов. мeдицины и курортологии МЗ РФ. ‒ 2004. ‒ № 3. ‒ С. 4-11.

- К вопросу адаптации студентов-первокурсников к образовательному процессу в вузе / Е. В. Новичихина, Н. А. Ульянова, М. М. Колокольцев [и др.] // Современные проблемы науки и образования: электронный научный журнал. – 2020. – № 3. ‒ URL: https://s.scienceeducation.ru/pdf/2020/3/29907.pdf (дата обращения: 20.09.2023).

- Полищук, О. В. Роль физической культуры в процессе адаптации иностранных студентов в российских вузах / О. В. Полищук // Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых учёных. – 2019. – № 2. – С. 166-170.

- Турбина, Е. Г. Физические упражнения как средство адаптации студентов первого курса высших учебных заведений / Е. Г. Турбина, А. В. Маркин // Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. – 2023. – том 4 (№ 1). – С. 28-32. URL: https://izdanie-nauka.ru/ru/articlenp/fizicheskie-uprazhneniya-kak-sredstvoadaptacii-studentov-pervogo-kursa-vysshikh (дата обращения: 18.09.2023).

- Чижкова, М. Б. Взаимосвязь здоровья студентов-первокурсников с адаптацией к образовательной среде медицинского вуза / М. Б. Чижкова // Психолог: электронный научный журнал. – 2020. – № 6. – С. 38-55. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34409 (дата обращения: 11.09.2023).

- Koch, N. J. The psychology of learning and motivation: Advances in research a. Theory / N. J. Koch [et al.]. ‒ N.Y.: Acad. Press, 1981. ‒ Vol. 15. ‒ 286 p.