Показатели иммунограмм собак при разной степени сенсибилизации Т-«активных» лимфоцитов к адреналину и гаммааминомасляной кислоте

Автор: Брошков М.М.

Статья в выпуске: 4 т.224, 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования по изучению особенностей иммунограмм собак в зависимости от степени сенсибилизации «активных» Т-лимфоцитов на адреналин и гаммааминомасляную кислоту (ГАМК). Материалом для исследований была предварительно стабилизированная периферическая кровь беспородных собак, возрастом 1-5 лет (n=62), которые имели одинаковые условия содержания и кормления. Установлено, что у животных с большей сенсибилизацией Т-«активных» лимфоцитов к ГАМКколичество лейкоцитов меньше в среднем на 2,0×10 6. При этом относительное количество лимфоцитов у животных с высокой сенсибилизацией (больше 10%) к адреналину и низкой к ГАМК по сравнению с первыми на 4,6% (р

Собаки, лимфоциты, т-хелперы, естественные киллеры, сенсибилизация, адреналин, гаммааминомасляная кислота

Короткий адрес: https://sciup.org/14288677

IDR: 14288677 | УДК: 612.017

Текст научной статьи Показатели иммунограмм собак при разной степени сенсибилизации Т-«активных» лимфоцитов к адреналину и гаммааминомасляной кислоте

Интегративные системы организма – нервная, иммунная и эндокринная – сопряжено функционируют в тесных взаимодействиях на всех иерархических уровнях в организации регуляторных процессов в организме и, учитывая такое единство, дезрегуляторная патология в какой либо из трех основных гомеостатических систем организма, инициированная негативным влиянием любых патологических факторов, вследствие дефектности механизмов адаптивного гемокинеза в организме животных будет отражаться на функции специализированных органов и тканей во всех биологических системах [4, 10].

В настоящее время доказана возможность абсорбции катехоламинов поверхностью активированных иммунокомпетентных клеток, что свидетельствует об экспрессии на мембрану этих клеток адренорецепторов во время иммунизации или других процессов [6]. Мишенями иммунной системы для влияния нейромедиатора адреналина являются Т-лимфоциты. Установлено, что уровень Т-адренорецепции отображает степень активности симпатоадреаловой системы в ответ на действие стресс-фактора. Это дает основания считать, что рецепция Т-«активных» лимфоцитов отображает стресорную реакцию организма [5].

Исследования, проведенные Беляевой С.С. (2004), показали иммунтропные эффекты некоторых производных гаммааминомасляной кислоты (ГАМК), что выражалось в повышении функциональной и фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови. По данным Трокоза А.В. и др (2012), отмечена взаимосвязь между подвижностью процессов возбуждения и торможения в коре большого мозга и содержанием гемоглобина в крови животных. Адаптативно направленная нейроиммуномодуляция при условии адекватного влияния на тонкий баланс возбуждающих и тормозящих функциональных процессов может обеспечить положительные лечебные эффекты. В доступных литературных источниках мы не нашли данных о иммунофизиологическом состоянии организма в зависимости от уровня сенсибилизации лимфоцитов к нейромедиаторам.

Материалы и методы исследований. Работа выполнена на кафедре физиологии, биохимии и микробиологии Одесского государственного аграрного университета совместно с лабораторией иммунологии института глазных болезней им. академика В.П. Филатова. Клинический осмотр собак и отбор проб крови проводили в условиях частной ветеринарной клиники г. Одессы. Материалом для исследований была предварительно стабилизированная периферическая кровь беспородных собак, возрастом 1-5 лет (n=62), которые имели одинаковые условия содержания и кормления. Кровь отбирали утром на голодный желудок из локтевой вены в пробирку с ЭДТА. В крови определяли абсолютное количество лейкоцитов, относительное количество лимфоцитов и их субпопуляций, а также количество фагоцитирующих нейтрофилов [3]. Количество лейкоцитов подсчитывали в камере Горяева, лейкоцитарную формулу выводили в мазке, окрашенном по Романовскому-Гимза. В крови определяли относительное содержание лимфоцитов и их субпопуляций в реакции розеткообразования с эритроцитами барана (Э-тф.р.-РОЛ, Э-тф.ч.-РОЛ). В-лимфоциты определяли в реакции розеткообразования с эритроцитами мыши (М-РОЛ). Розеткообразующей считали клетку, которая присоединила три и более эритроцита. Степень сенсибилизации организма к нейромедиаторам адреналину и ГАМК определяли в нагрузочном тесте по проценту инверсии Т-«активных» лимфоцитов. Суть данного теста заключается в том, что во время предварительной инкубации лейкоцитарнолимфоцитарной смеси с нейромедиаторами адреналином и ГАМК часть активных рецепторов на поверхности лимфоцитов соединяются с этим нейромедиатором, что приводит к уменьшению «активных» розеткообразующих клеток в опытных пробах. Разница в количестве розеткообразующих клеток в опыте (с добавлением нейромедиатора) и контроле (с физраствором) является процентом инверсии Т-«активных» лимфоцитов и отображает уровень сенсибилизации организма к этим нейромедиаторам. Если процент инверсии <10% - это низкая степень сенсибилизации. Фагоцитарную активность нейтрофилов определяли по способности захватывать пекарские дрожжи в пересчете на 50 клеток. Фагоцитирующим считали нейтрофил, который поглотил одну и более дрожжевых клеток. После оценки имунофизиологического состояния организма животных разделили по группам учитывая уровень сенсибилизации к нейромедиаторам: I группа (n=23) - у животных высокая сенсибилизация (больше

10%) к ГАМК и низкая к адреналину; II группа (n=18) - высокая сенсибилизация (больше 10%) к адреналину и низкая к ГАМК; III - группа (n=21) - степень сенсибилизации к ГАМК и адреналину одинаковая у всех животных.

Результаты исследования и обсуждение. Наличие влияния на иммунокомпетентные клетки постоянного тонического тормозного контроля со стороны основных интегративных гомеостатических систем обеспечивает нормальное функционирование клеток, возможность восстановления их внутриклеточных структур, энергетического и пластического потенциала и отсутствие реакции на различные функциональные незначимые стимулы. При условии снятия тонического торможения происходит патологическое растормаживание клеток, что обуславливает возникновение дезрегуляционной патологии вследствие дефицита контролирующих экстраклеточных механизмов и приводит к изменению экспрессии генов, метаболических процессов, структуры рецепторного аппарата специализированных клеток, спектра ферментов и, возможно, частичному нарушению дефференцировки.

Влияние повышенной сенсибилизации Т-«активных» лимфоцитов на адреналин у собак было подробно описанонами ранее [2]. В обобщенном виде результатыэтихисследований характеризовались следующим. Повышение больше, чем на 10 % степени сенсибилизации организма к нейромедиатору адреналину в реакции Т-«активных» лимфоцитов в большинстве случаев обуславливает необходимость более продолжительного периода иммунокорекции, а также повторения этих курсов. Высокий уровень Т- адренорецепции сопровождался повышением относительного количества Т-хелперных и уменьшением Т-супрессорных клеток.

Оценка показателей иммунограмм с разной степенью сенсибилизации к нейромедиаторам (таблица) показала, что животные с большей сенсибилизацией Т-«активных» лимфоцитов к ГАМК (I группа) имеют в среднем на 2,0*106 меньше абсолютное количество лейкоцитов, при сравнению с первой, на 4,6% (р<0,01)

этом относительное содержание меньше.

лимфоцитов у животных второй группы, по

Таблица - Показатели иммунограмм собак в зависимости от степени сенсибилизации Т-«активных» лимфоцитов к нейромедиаторам

|

Груп пы живот ных |

Иммунофизиологические показатели |

||||||||

|

Лейкоци-ты,х106 |

Лимфоциты, % |

Т-лимфоциты, % |

Т-хелперы, индук-торы,% |

Т-супре-ссоры, цитоток-сические,% |

В-лим-фоциты, % |

Иммуноре-гуляторный индекс, Тх\Тс |

Фагоцитоз ней-трофи-лов,% |

Натураль ные киллеры, % |

|

|

І группа |

8,6± |

*33,6± |

65,2± |

48,0± |

15,2± |

16,0± |

3,38± |

43,2± |

*6,6± |

|

(n=23) |

4,86 |

7,8 |

15,21 |

8,42 |

5,76 |

4,0 |

0,83 |

14,33 |

3,36 |

|

II |

10,58± |

29,0± |

71,8± |

52,0± |

20,4± |

14,4± |

2,66± |

41,6± |

4,0± |

|

группа (n=18) |

6,19 |

4,07 |

14,26 |

13,49 |

1,67 |

2,61 |

0,69 |

7,26 |

0,71 |

|

III |

8,68± |

54,8± |

65,2± |

44,8± |

20,4± |

15,2± |

2,28± |

44,8± |

7,4± |

|

группа (n=21) |

1,69 |

9,93 |

12,45 |

10,64 |

5,37 |

2,29 |

0,83 |

10,45 |

2,51 |

Примечание : *разница между 1-й и 2-й группами достоверна при р<0,01

Результаты иммунологических исследований у животных с одинаковой уровнем сенсибилизации к адреналину и ГАМК (III группа) показали, что при такой активности рецепторного аппарата Т-лимфоцитов отмечается более высокое содержание относительного количества лимфоцитов.

Следует отметить, что кроме более низкого относительного количества лимфоцитов, составляющих клеточное звено иммунной системы, у животных с повышенной сенсибилизацией к адреналину Т-лимфоцитов отмечаются определенные негативные изменения в функциональном статусе иммунокомпетентных клеток. В частности, у таких животных большее количество Т-хелперов.При этом число Т-супрессоров не изменяется, а относительное содержание естественных киллеров (ЕК) самое низкое, в сравнении с остальными группами.Учитывая тот факт, что продуктом активированных Т-хелперов является интерлейкин-2 (ИЛ-2), высокое содержание этого цитокина в организме часто приводит к развитию неадекватного иммунного ответа. Кроме того, ИЛ-2 влияет на функциональное состояние нейроструктур мозга, в частности таких специализированных клеток, как нейроциты сетчатки глаза [4]. Как отмечает В. Казмирчук (2012), дефицит ЕК является фактором риска возникновения частых вирусных заболеваний и формирования новообразований.

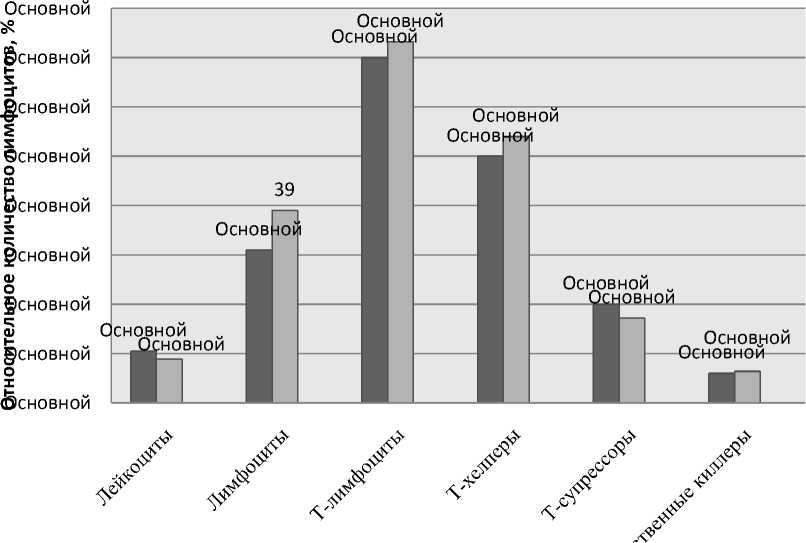

Количественная характеристика другой популяции лимфоцитов - В-клеток не показала строгой зависимости относительного показателя у животных всех трех групп. Полученные с помощью реакции розеткообразования с эритроцитами мыши результаты свидетельствовали об отсутствии прямого, рецепторноопосредованого влияния нейромедиаторов на данную популяцию лимфоцитов. На рисунке представлены показатели иммунограмм собак в зависимости от степени сенсибилизации «активных» Т-лимфоцитов к ГАМК. Результаты статистической обработки полученных данных показали, что при увеличении степени сенсибилизации к ГАМК абсолютное количество лейкоцитов уменьшается. Сравнивая полученные результаты с данными оценки степени сенсибилизации к антагонисту ГАМК -адреналину следует отметить, что с повышением Т-адренорецепции абсолютное количество лейкоцитов имеет тенденцию к увеличению. Более выраженные изменения отмечены в относительном количестве лимфоцитов. Так, при уровне сенсибилизации «активных» лимфоцитов к ГАМК до 10% относительное количество лимфоцитов, в среднем, на 8% больше, чем при степени сенсибилизации более 10%.

Рис. Показатели иммунограм собак при разном уровне сенсибилизации Т-"активных" лимфоцитов к ГАМК

– степень сенсибилизации лимфоцитов к ГАМК до 10%;

– степень сенсибилизации лимфоцитов более к ГАМК 10%.

У животных с высокой степенью сенсибилизации к ГАМК отмечается увеличение относительного количества лимфоцитов в основном за счет Т-хелпеных клеток, при этом относительное число Т-супресоров, наоборот, уменьшается. Следует отметить, что такойэффект приводит к нарушению имуногрегуляторного индекса (Тх\Тс), что может способствовать проявлению дезрегулятивгных изменений имунофизиологического состояния. Важным фактом является то, что независимо от уровня сенсибилизации лимфоцитов к ГАМК количество естественных киллеров практически не изменяется.

Выводы. Степень сенсибилизации «активных» Т-лимфоцитов к нейромедиаторам в нагрузочных тестах реакции розеткообразованиякоррелятивно отражает состояние нейроиммуннорегуляторных механизмов в организме собак. Так, повышение сенсибилизации лимфоцитов к адреналину сопровождается увеличением абсолютного количества лейкоцитов.В свою очередь повышение сенсибилизации к ГАМК происходит на фоне противоположного эффекта, т.е. снижения количества лейкоцитов. иммунофизиологические иммунограмм отмечены степени сенсибилизации как так и к ГАМК.

абсолютного Оптимальные показатели при равной к адреналину,

Резюме

Проведены исследования по изучению особенностей иммунограмм собак в зависимости от степени сенсибилизации «активных» Т-лимфоцитов на адреналин и гаммааминомасляную кислоту (ГАМК). Материалом для исследований была предварительно стабилизированная периферическая кровь беспородных собак, возрастом 1–5 лет (n=62), которые имели одинаковые условия содержания и кормления. Установлено, что у животных с большей сенсибилизацией Т-«активных» лимфоцитов к ГАМКколичество лейкоцитов меньше в среднем на 2,0×106. При этом относительное количество лимфоцитов у животных с высокой сенсибилизацией (больше 10%) к адреналину и низкой к ГАМК по сравнению с первыми на 4,6% (р<0,01) меньше. Результаты иммунологических исследований у животных с одинаковой уровнем сенсибилизации к адреналину и ГАМК показали, что при такой активности рецепторного аппарата Т-лимфоцитов отмечается более высокое относительное количество лимфоцитов. Повышение сенсибилизации лимфоцитов к адреналину способствует увеличению количества лейкоцитов, а повышение сенсибилизации к ГАМК способствует противоположному эффекту.

Список литературы Показатели иммунограмм собак при разной степени сенсибилизации Т-«активных» лимфоцитов к адреналину и гаммааминомасляной кислоте

- Беляева С.С. Иммунотропные эффекты некоторых производных гаммааминомасляной кислоты: Автореф…дис. канд.мед.наук -Курск, 2004 -20с.

- Брошков М.М. Прогнозування тривалостi проведення iмунокорекцiї у собак на пiдставi визначення iндивiдуальної адренергiчної iмунореактивностi//Науковий вiсник Луганського НАУ.-№53.-2013.-С.15-20.

- Влiзло В.В. Лабораторнi методи дослiджень у бiологiї, тваринництвi та ветеринарнiй медицинi/В. В. Влiзло та iн.//Львiв: СПОЛОМ, 2012. -С. 234-237.

- Дегтяренко Т.В., Богданова О.В., Чаура А.Г. Теоретико -Методичнi засади клiнiчного застосування спрямованої нейроiмуномодуляцiї шляхом адекватного бiостимулюючого впливу на зорову сенсорну систему. -Досягнення бiологiї та медицини. -№2 (12).-2008. -С.8-16.

- Дегтяренко Т.В., Макулькин Р.Ф. Биогенные стимуляторы и иммунореактивность//Одесса.:Маяк, 1997. -286 с.

- Кцоян А.А. Петросян А.А. Адренорецепторы в иммуномодуляции -современные представления и будущие направления//Терапевтический архив.-2002.-№10.-С.45-48.

- Казмирчук В.Е., Ковальчук Л.В., Мальцев Д.В. Клиническая иммунология и аллергология с возрастными особенностями. Киев.-ВСИ «Медицина».-2012.-С.520.

- Трокоз А.В., Карповський В.I., Трокоз В.О., Криворучко Д.I., Шестеринська В.В.//Кiлькiсть еритроцитiв i вмiст гемоглобiну в кровi свиней за рiзних типiв вищої нервової дiяльностi.-Науково-технiчний бюлетень. -випуск 13. -№ 3-4.-Львiв.-2012.-С.37-41.

- Чаланова Р.И. Механизмы ожоговой болезни глаз и патогенетическое обоснование целесообразности применения ферментативной некрэктомии для предупреждения осложнений ожогового процесса: дис. доктор. мед. наук: 14.03.04 «Патологическая физиология»/Р.И. Челанова.-Одесса, 2009.-355с.

- Штарк М.Б. Биоэлектрические механизмы индукции антителами генератора патологически усиленного возбуждения при развитии нейроиммунных состояний/М.Б. Штарк, Х.Л. Гайнутдинов//Моноклональные тела в нейробиологии: сб.научн. трудов. -Новосибирск, 1995. -С.121-144.