Показатели коагуляционного потенциала и клеточного состава крови как объективные критерии паранеопластических расстройств при отечно-инфильтративной форме рака молочной железы

Автор: Барсуков В.Ю., Плохов В.Н., Чеснокова Н.П.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 (24), 2007 года.

Бесплатный доступ

В группе больных первичной отечно-инфильтративной формой рака молочной железы исследованы показатели коагуляционного гемостаза, фибринолиза, а также клеточного состава периферической крови. Установлено, что отечно-инфильтративная форма РМЖ развивается на фоне гипокоагуляционных сдвигов, развития нейтрофильного лейкоцитоза, моноцитоза, эозинофильно-базофильной ассоциации, а также лимфопении, тромбоцитопении, ускорения СОЭ. Одной из важных закономерностей расстройств коагуляционного потенциала крови при отечно-инфильтративной форме РМЖ является активация системы фибринолиза на фоне возрастания уровня фибриногена в крови.

Отечно-инфильтративный рак молочной железы, коагуляционный гемостаз

Короткий адрес: https://sciup.org/14054609

IDR: 14054609 | УДК: 618.19-006.6:616.151.5

Текст научной статьи Показатели коагуляционного потенциала и клеточного состава крови как объективные критерии паранеопластических расстройств при отечно-инфильтративной форме рака молочной железы

Ранняя диагностика и лечение отечно-инфильтративной формы рака молочной железы (РМЖ) являются актуальными проблемами онкологии. Несмотря на относительно низкую частоту (3–7 %), с которой встречается в клинической практике данная форма злокачественных новообразований молочной железы, она характеризуется чрезвычайно быстрым прогрессированием, низким уровнем экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестерона в малигнизированных клетках, а также низкой безрецидивной выживаемостью, высокой летальностью [2, 4, 9]. Известно, что онкологические больные погибают, как правило, не от первичной опухоли, а от ее метастазирования. Причем инвазивность и метастазирование опухолевых клеток в определенной степени обеспечиваются экспрессией онкогенных протеаз. Доказано, что при РМЖ в зоне неоплазии возникает резкое возрастание активности активаторов плазминогена урокиназного и тканевого типа, а также ингибиторов активаторов плазминогена [6, 7, 8].

До настоящего момента, в значительной мере, остается неизученным состояние коагуляционного звена системы гемостаза и фибринолиза как при различных клинических формах РМЖ, так и в зависимости от стадии опухолевого процесса. Между тем именно активация протеолитических систем, в частности фибринолитической, играет важную роль в инвазивности малигнизированных клеток и развитии процессов метастазирования [2, 5] .

Целью исследования явилось изучение коагуляционного потенциала и активности фибринолитической системы крови, а также показателей клеточного состава периферической крови, в группе больных с первичной отечно-инфильтративной формой РМЖ.

Таблица

Характер изменения показателей коагуляционного гемостаза и системы фибринолиза у больных с отечно-инфильтративной формой РМЖ (M ± m)

|

Изучаемые показатели |

Контрольная группа (n=36) |

Отечно-инфильтративный РМЖ (n=36) |

|

Протромбиновое время (с) |

16,5 ± 0,61 |

23,1 ± 0,12* |

|

Протромбиновый индекс (%) |

100,5 ± 3,01 |

76,9 ± 1,84* P |

|

Протромбиновое отношение |

0,9 ± 0,06 |

1,4 ± 0,11* |

|

АЧТВ (с) |

31,2 ± 1,01 |

42,4 ± 1,04* |

|

Тромбиновое время (с) |

16,3 ± 0,27 |

22,7± 0,24* |

|

Фибриноген (г/л) |

3,1 ± 0,15 |

6,2 ± 0,08* |

|

Фибринолиз (мин) |

9,1 ± 0,28 |

3,2 ± 0,15* |

Примечание: * – различия статистически достоверны по сравнению с показателями контрольной группы (р<0,001).

Материал и методы

Оценка характера изменений параметров коагуляционного гемостаза и фибринолиза проведена по общепринятым показателям, таким как протромбиновое время, протромбиновый индекс, протромбиновое отношение, а также тромбиповое время, активированное частичное тромбопластиповое время (АЧТВ-тест), уровень фибриногена и скорость фибринолиза. Показатели коагуляционного звена гемостаза и фибринолиза сопоставлялись с изменением клеточного состава периферической крови, играющего важную роль в регуляции основных и альтернативных механизмов формирования протромбиназной активности крови и процессов фибринолиза. Клинико-лабораторные исследования проведены у 36 пациенток с отечно-инфильтративной формой РМЖ, находившихся на лечении в отделении онкологии НУЗ ДКБ г. Саратова с 2004 по 2006 г. Контрольную группу составили 36 клинически здоровых женщин.

Результаты и обсуждение

В группе больных с отечно-инфильтративной формой РМЖ выявлены следующие сдвиги показателей состояния прокоагулянтных механизмов системы гемостаза: удлинение протромбинового времени, возрастание протромбино- вого отношения и снижение протромбинового индекса, что характеризовало начинающуюся коагулопатию потребления – вторую стадию хронического ДВС-синдрома. В то же время отмечалось выраженное возрастание времени АЧТВ, что указывало на снижение активности факторов внутреннего механизма формирования протромбиназной активности (таблица).

Важнейшим показателем оценки коагуляционного гемостаза является тромбиновое время [3, 5]. В группе больных с отечно-инфильтративной формой РМЖ отмечается прогрессирующее удлинение тромбинового времени и соответственно нарушение трансформации фибриногена в фибрин. Одновременно отмечалось увеличение концентрации фибриногена в крови по сравнению с таковым показателем контроля (таблица).

Фибриноген является белком острой фазы, поэтому любой воспалительный процесс специфической и неспецифической природы, в частности, развивающийся перифокально вокруг очага опухолевого поражения молочной железы, когда имеет место диффузное расположение раковых клеток, сопровождается развитием синдрома системного воспалительного ответа и усилением синтеза острофазных белков [7, 8]. В процессе клинико-лабораторных иссле-

В.Ю. БАРСУКОВ, В.Н. ПЛОХОВ, Н.П. ЧЕСНОКОВА

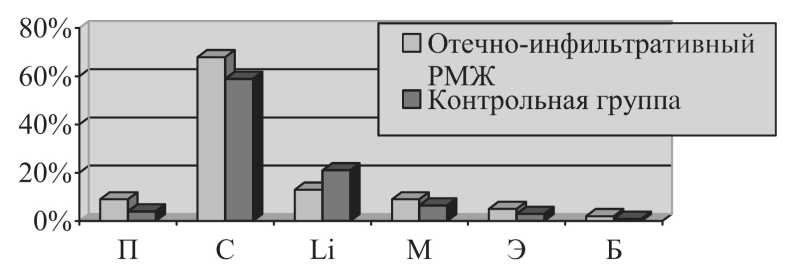

Рис. 1. Показатели лейкоцитарной формулы у больных сравниваемых групп

дований было установлено, что у больных с отечно-инфильтративной формой РМЖ активация фибринолитической системы крови носила чрезвычайно выраженный характер, о чем свидетельствовало резкое укорочение времени лизиса фибринового сгустка по сравнению с таковым показателем контроля (таблица).

При изучении показателей клеточного состава периферической крови у больных с отечно-инфильтративной формы РМЖ не выявлено изменений со стороны красной крови. В то же время имели место нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево (р<0,05), моноцитоз (p<0,001), эозинпофилия (p<0,01), базофилия (p<0,01), выраженная лимфопения (p<0,001), ускорение СОЭ (p<0,001), уровень тромбоцитов несколько снижался (p<0,05) (рис. 1).

Изменения со стороны белой крови свидетельствовали о развитии реактивной пролиферации миело-моноцитарного ростка костного мозга в ответ на усиление продукции ГКСФ, отмеченного нами ранее [1]. Тромбоцитопения «потребления» явилась одним из факторов выявленных нами гипокоагуляционных сдвигов. В то же время, как известно, лимфопения – интегративный показатель иммунодефицитного состояния, возникающего как одно из проявлений пара-неопластических сдвигов при РМЖ, что также отмечено нами ранее [1].

Таким образом, выявленная нами закономерность резкой активации системы фибринолиза при отечно-инфильтративной форме РМЖ играет важную роль не только в патогенезе кровотечений, осложняющих онкологические заболевания, но и в повышении инвазивности и активации метастазирования малигнизированных клеток. Известно, что плазмин способен разрушать внеклеточные матричные про- теины за счет активации прометаллопротеаз, в частности коллагеназ четвертого типа, что способствует формированию «ложа» для метастазирующих клеток в отдаленных от первичного очаги неоплазии органах и тканях [3, 5]. Полученные данные убедительно свидетельствуют о целесообразности использования в комплексной терапии РМЖ ингибиторов фибринолиза, что значительно повысит эффективность лечения заболевания, предотвратит или в определенной степени ингибирует формирование метастатических очагов неоплазии.

Выводы

-

1. Отечно-инфильтративная форма РМЖ развивается на фоне гипокоагуляционных сдвигов, развития нейтрофильного лейкоцитоза, моноцитоза, эозинофильно-базафильной ассоциации, а также лимфопении, тромбоцитопении, ускорения СОЭ.

-

2. К одной из важных закономерностей расстройств коагуляционного потенциала крови при отечно-инфильтративной форме РМЖ относится активация системы фибринолиза на фоне возрастания уровня фибриногена в крови.

-

3. Активация системы фибринолиза у больных отечно-инфильтративной формой РМЖ требует изучения возможностей применения ингибиторов протеаз в комплексной терапии заболевания при обязательном мониторинге интегративных показателей коагуляционного гемостаза.

-

4. Показатели коагуляционного гемостаза, фибринолиза, клеточного состава периферической крови могут быть использованы в качестве дополнительных прогностических критериев течения заболевания и оценки его эффективности.